Содержание

- 2. Семейство флавивирусов – Flaviviridae. В семейство флавивирусов входит более 50 арбовирусов. Типичным представителем является вирус желтой

- 3. Вирусы небольших размеров 40-50 нм. На внешней оболочке имеются шиповидные отростки, содержащие гликопротеин, обладающий гемагглютинирующими свойствами.

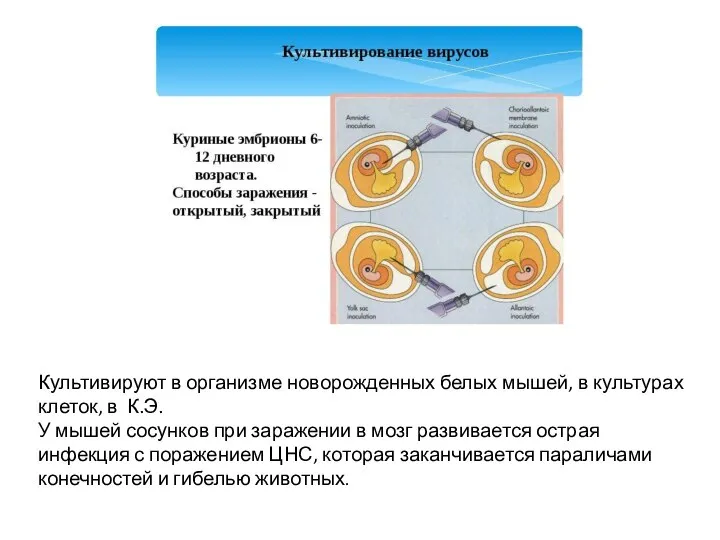

- 4. Культивируют в организме новорожденных белых мышей, в культурах клеток, в К.Э. У мышей сосунков при заражении

- 5. Эпидемиология Арбовирусы широко распространены на земном шаре, ареал обычно ограничен зоной обитания переносчиков. Резервуаром в природе

- 6. Всем арбовирусам присущ трансмиссивный механизм передачи. Некоторые из них могут передаваться также аэрогенным, пищевым (через инфицированные

- 7. Патогенез После укуса кровососущим членистоногим возбудитель с током крови заносится в регионарные лимфатические узлы, где происходит

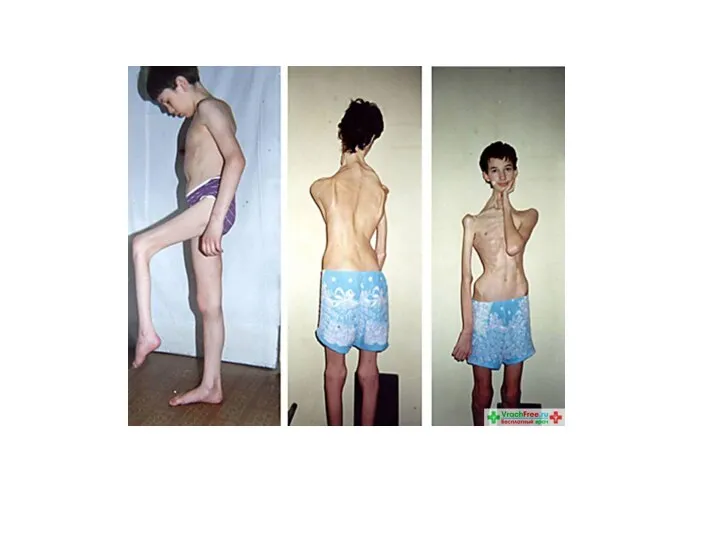

- 8. Инкубационный период от 1 до 30 дней, чаще 7-12 дней от момента присасывания клеща. Начало заболевания

- 10. Лабораторная диагностика Используются вирусологический, серологический. Экспресс-диагностика для определения зараженности клещей с использованием ИФМ (РИФ). Ответ получают

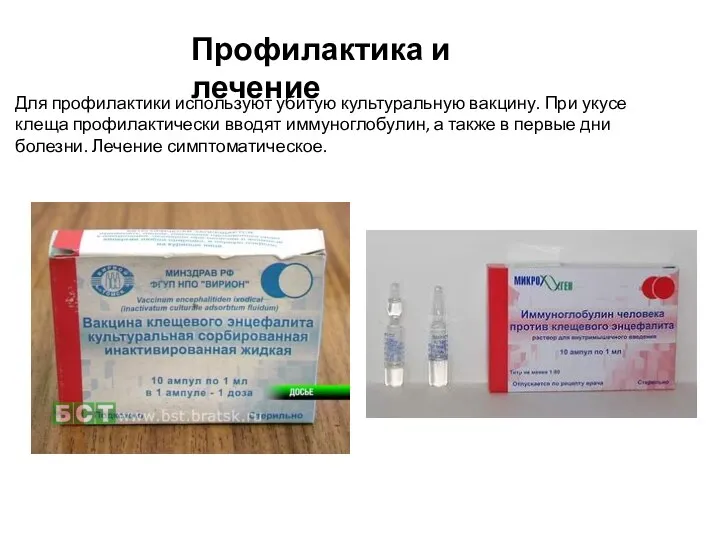

- 11. Для профилактики используют убитую культуральную вакцину. При укусе клеща профилактически вводят иммуноглобулин, а также в первые

- 12. Семейство Буньявирусы (Bunuaviridae) считается крупнейшим по количеству входящих в него вирусов (~ 250); свое название оно

- 13. Все буньявирусы сферической формы, размер от 90 до 110 нм. Снаружи покрыты липидосодержащей оболочкой, от которой

- 14. В настоящее время Род Hantavirus включает более 16 серотипов, которые именуют отдельными вирусами Хантаан, Дубрава, Пуумала,

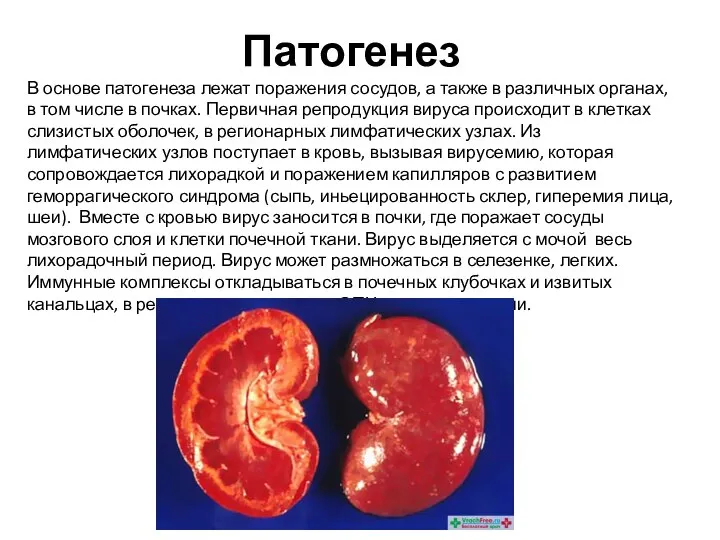

- 15. Патогенез В основе патогенеза лежат поражения сосудов, а также в различных органах, в том числе в

- 16. Клиника Инкубационный период от 3-7 до 45 дней в среднем 2 недели. Заболевание начинается остро, t-39-40,

- 17. Диагностика вирусологический метод, серологический. На сегодняшний день единственный метод - это серологический ставят реакцию МФА в

- 18. Неспецифическая профилактика ГЛПС

- 19. Семейство рабдовирусов (Rabdoviridae) включает более 60 видов. Для человека патогенными являются вирус везикулярного стоматита (род Vesiculovirus)

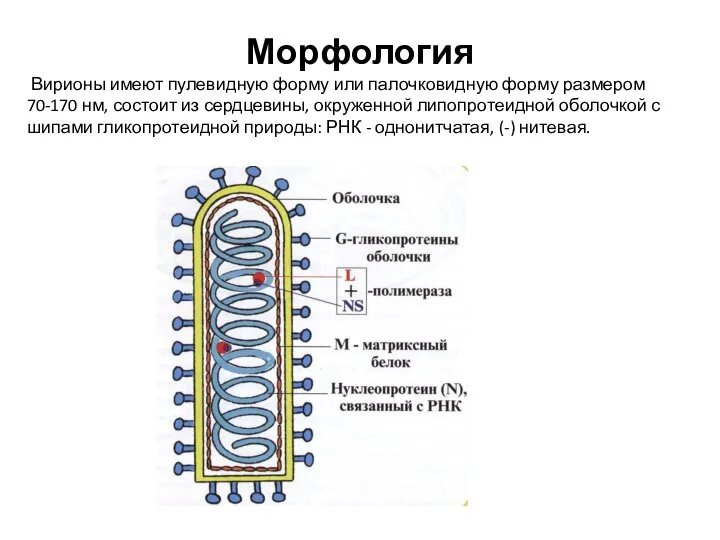

- 20. Морфология Вирионы имеют пулевидную форму или палочковидную форму размером 70-170 нм, состоит из сердцевины, окруженной липопротеидной

- 21. Культивирование Вирус бешенства культивируют в мозговой ткани белых мышей, кроликов, морских свинок и др. У зараженных

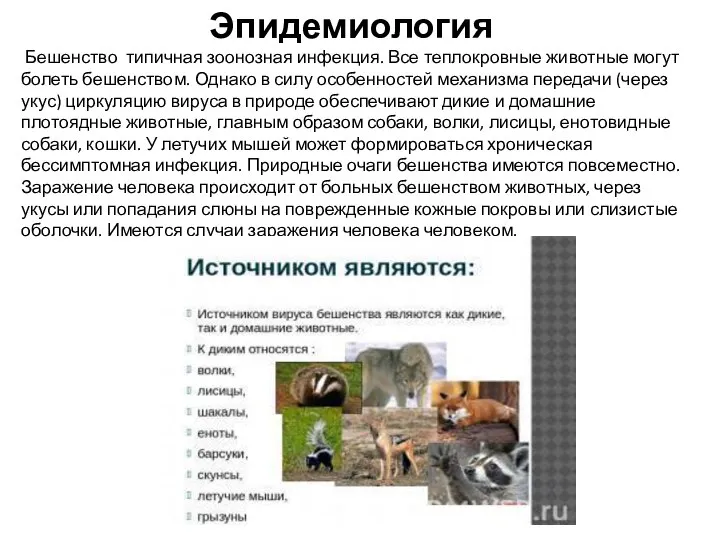

- 22. Эпидемиология Бешенство типичная зоонозная инфекция. Все теплокровные животные могут болеть бешенством. Однако в силу особенностей механизма

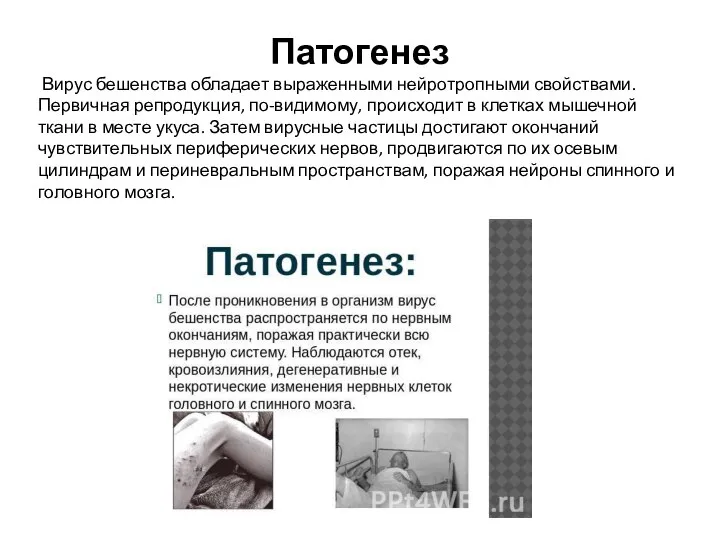

- 24. Патогенез Вирус бешенства обладает выраженными нейротропными свойствами. Первичная репродукция, по-видимому, происходит в клетках мышечной ткани в

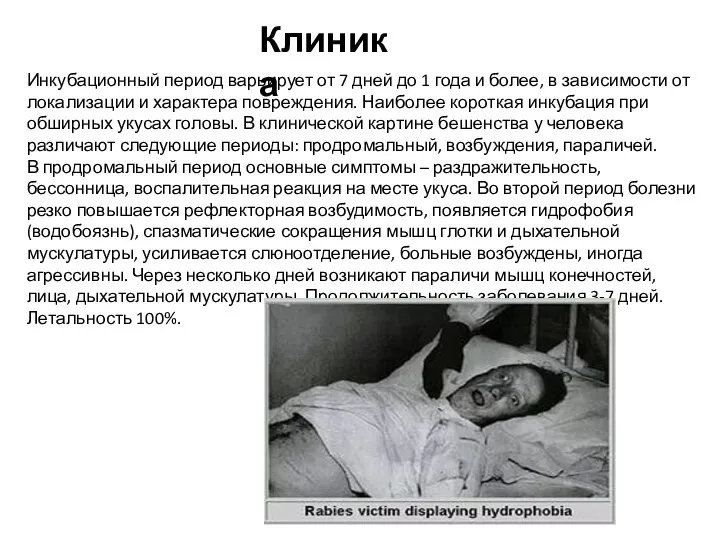

- 25. Инкубационный период варьирует от 7 дней до 1 года и более, в зависимости от локализации и

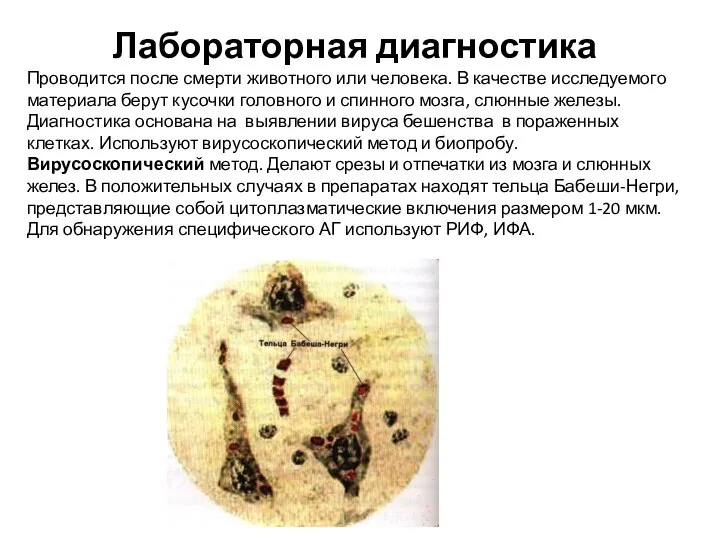

- 27. Лабораторная диагностика Проводится после смерти животного или человека. В качестве исследуемого материала берут кусочки головного и

- 28. Биопроба Биологический метод используется при отрицательных результатах вирусоскопии. Проводят внутримозговое заражение белых мышей, у которых развивается

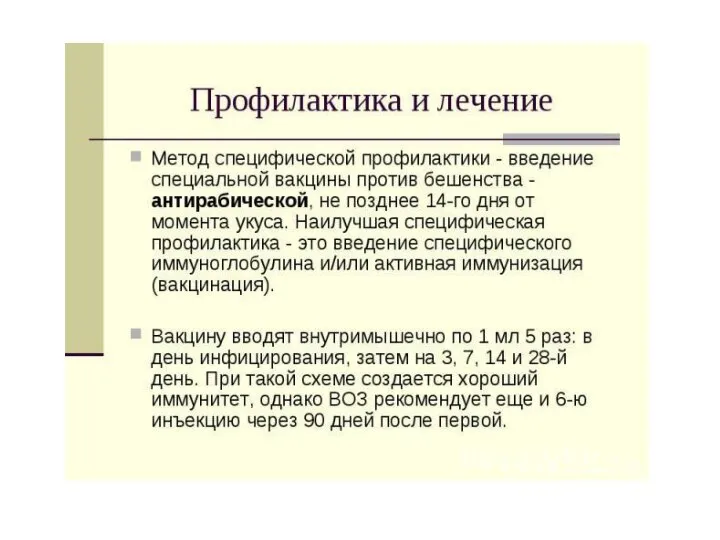

- 29. Профилактика В настоящее время используют живые и инактивированные вакцины. Вакцины типа Ферми, полученные из мозга овец,

- 31. Профилактика бешенства включает целый комплекс мероприятий, начиная от контроля за заболеванием в природе и кончая его

- 33. Скачать презентацию

Безопасная иммунизации

Безопасная иммунизации Лекция 4,5 эпидемиология

Лекция 4,5 эпидемиология Учение об инфекционном и эпидемическом процессах

Учение об инфекционном и эпидемическом процессах Пищевая непереносимость

Пищевая непереносимость Древний Китай. Зарождение медицины в Китае

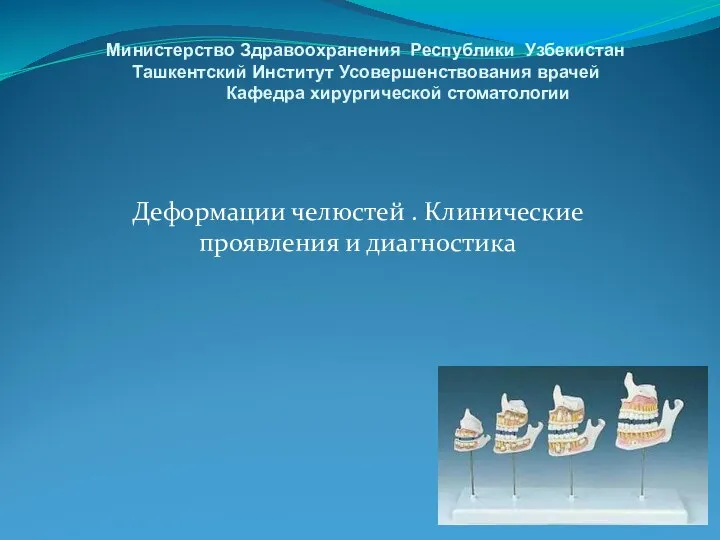

Древний Китай. Зарождение медицины в Китае Деформации челюстей . Клинические проявления и диагностика

Деформации челюстей . Клинические проявления и диагностика Биология раковых клеток

Биология раковых клеток Ольха (Alnus)

Ольха (Alnus) Amnesia. Types of amnesia

Amnesia. Types of amnesia Избранные главы медицинской биохимии

Избранные главы медицинской биохимии Рак желудка

Рак желудка Болезнь Меньера

Болезнь Меньера Глаз как оптическая система

Глаз как оптическая система Аллергия. Реакции III типа – иммунокомплексные

Аллергия. Реакции III типа – иммунокомплексные Близнецы. Сиамские близнецы

Близнецы. Сиамские близнецы Бешенство

Бешенство Рентгенодиагностика при поражении л/у средостения

Рентгенодиагностика при поражении л/у средостения Лечение ран

Лечение ран Доступ к лекарственным средствам и вакцинам в контексте прав человека на здоровье. III Юниорская Модель ООН города Лангепаса

Доступ к лекарственным средствам и вакцинам в контексте прав человека на здоровье. III Юниорская Модель ООН города Лангепаса Современные протоколы и практика терапии печеночной недостаточности

Современные протоколы и практика терапии печеночной недостаточности Лямблиоз. Вегетативная форма

Лямблиоз. Вегетативная форма Иммуногенетика. Группы крови

Иммуногенетика. Группы крови Почечная недостаточность

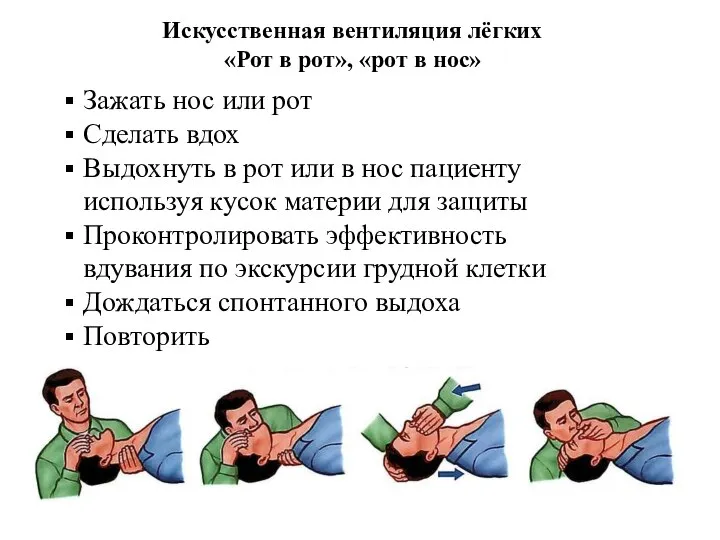

Почечная недостаточность Искусственная вентиляция лёгких Рот в рот, рот в нос

Искусственная вентиляция лёгких Рот в рот, рот в нос Инвазивные методы исследования

Инвазивные методы исследования Гемолитическая болезнь новорожденного

Гемолитическая болезнь новорожденного Хирургиядағы жіті іш дифференциальды диагностикасы

Хирургиядағы жіті іш дифференциальды диагностикасы Острый коронарный синдром (3)

Острый коронарный синдром (3)