Слайд 2Асфиксия новорожденного

это патология раннего неонатального периода, обусловленная нарушением дыхания и развитием гипоксии

у родившегося ребенка. Асфиксия новорожденного клинически проявляется отсутствием самостоятельного дыхания ребенка в первую минуту после рождения либо наличием отдельных, поверхностных или судорожных нерегулярных дыхательных движений при сохранной сердечной деятельности. Новорожденные с асфиксией нуждаются в проведении реанимационных мероприятий. Прогноз при асфиксии новорожденного зависит от тяжести патологии, своевременности и полноты оказания лечебных мероприятий.

Слайд 4Общие сведения

Из общего количества новорожденных асфиксия диагностируется у 4-6% детей. Тяжесть асфиксии

обусловлена степенью нарушения газообмена: накопления углекислоты и недостатка кислорода в тканях и крови новорожденного. По времени развития асфиксия новорожденных бывает первичной (внутриутробной) и вторичной (внеутробной), возникшей в первые сутки после рождения. Асфиксия новорожденных является грозным состоянием и служит одной из частых предпосылок мертворождения или неонатальной смертности.

Слайд 6Причины

Асфиксия новорожденных является синдромом, развивающимся вследствие нарушения течения беременности, заболеваний матери и

плода. Первичная асфиксия новорожденного обычно связана с хронической или острой внутриутробной недостаточностью кислорода, обусловленной внутричерепными травмами, внутриутробными инфекциями (краснуха, цитомегаловирус, сифилис, токсоплазмоз, хламидиоз, герпес и др.), иммунологической несовместимостью крови матери и плода, пороками развития плода, частичной или полной обтурацией дыхательных путей новорожденного околоплодными водами или слизью (асфиксия аспирационная).

Слайд 8Причины

Развитию асфиксии новорожденного способствует наличие экстрагенитальной патологии у беременной (анемии, пороков сердца,

заболеваний легких, тиреотоксикоза, сахарного диабета, инфекций), а также отягощенного акушерского анамнеза (позднего токсикоза, преждевременной отслойки плаценты, перенашивания беременности, осложненных родов), вредных привычек у матери. Причинами вторичной асфиксии новорожденного, как правило, служат нарушения мозгового кровообращения ребенка или пневмопатии. Пневмопатии являются перинатальными неинфекционными заболеваниями легких, обусловленными неполным расправлением легочной ткани; проявляются ателектазами, отечно-геморрагическим синдромом, болезнью гиалиновых мембран.

Слайд 10Патогенез

Независимо от этиологии дыхательных расстройств при асфиксии новорожденного, в его организме развиваются

патогенетически одинаковые нарушения метаболизма, микроциркуляции и гемодинамики. Степень тяжести асфиксии новорожденного определяется длительностью и интенсивностью гипоксии. При недостатке кислорода происходит развитие респираторно-метаболического ацидоза, характеризующегося азотемией, гипогликемией, гиперкалиемией (затем гипокалиемией). При дисбалансе электролитов нарастает клеточная гипергидратация.

Слайд 11Патогенез

Острая асфиксия новорожденных характеризуется возрастанием объема циркулирующей крови за счет эритроцитов; асфиксия,

протекающая на фоне хронической гипоксии – гиповолемией. Это приводит к сгущению крови, увеличению ее вязкости, повышению агрегации тромбоцитов и эритроцитов. При таких микроциркуляторных сдвигах у новорожденного страдают головной мозг, почки, сердце, надпочечники, печень, в тканях которых развиваются отек, ишемия, кровоизлияния, гипоксия. В итоге возникают нарушения центральной и периферической гемодинамики, снижается ударный и минутный объем выброса, падает АД

Слайд 13Клиника асфиксии новорожденного

Определяющими критериями асфиксии новорожденного являются дыхательные расстройства, ведущие к нарушению

гемодинамики, сердечной деятельности, мышечного тонуса и рефлексов. По тяжести проявлений в акушерстве и гинекологии различают 3 степени асфиксии новорожденных с оценкой в баллах по 10-балльной шкале (методике) Апгар в течение первой минуты после рождения: 6-7 баллов – легкая асфиксия, 4-5 баллов – средняя и 1-3 балла – тяжелая асфиксия. Оценка по шкале Апгар 0 баллов расценивается как клиническая смерть. Критериями оценки тяжести асфиксии новорожденных служат сердцебиение, дыхание, окраска кожи, выраженность тонуса мышц и рефлекторной возбудимости (пяточного рефлекса).

Слайд 14Диагностика

Асфиксия диагностируется в первую минуту жизни новорожденного с учетом наличия, частоты и

адекватности дыхания, показателей сердцебиения, мышечного тонуса, рефлекторной возбудимости, окраски кожи. Кроме внешнего осмотра и оценки тяжести состояния новорожденного по шкале Апгар, диагноз асфиксии подтверждается исследованием кислотно-основного состояния крови.

Методы неврологического обследования и УЗИ головного мозга (ультрасонография) направлены на дифференцирование гипоксического и травматического повреждения ЦНС (обширных субдуральных, субарахноидальных, внутрижелудочковых кровоизлияний и др.). Для новорожденных с гипоксическим поражением ЦНС характерно отсутствие очаговой симптоматики и повышенная нервно-рефлекторная возбудимость (при тяжелой асфиксии - угнетение ЦНС).

Слайд 16Лечение

Новорожденные с асфиксией нуждаются в экстренном реанимационном пособии, направленном на восстановление дыхательной

функции и сердечной деятельности, коррекции расстройств гемодинамики, метаболизма, электролитного обмена.

При асфиксии новорожденного легкой и средней тяжести производится аспирация содержимого из носоглотки, полости рта и желудка; вспомогательная вентиляция легких масочным способом; введение в пуповинную вену 20% раствора глюкозы и кокарбоксилазы по весу. Если при асфиксии новорожденного средней тяжести спонтанное дыхание после проведенных мероприятий не восстановилось, производится интубация трахеи, аспирация содержимого из дыхательных путей, налаживается аппаратная ИВЛ. Дополнительно внутривенно вводится раствор натрия гидрокарбоната.

Слайд 17Прогноз при асфиксии

Ближайший и отдаленный прогноз определяется тяжестью асфиксии новорожденного, полнотой и

своевременностью лечебного пособия. Для оценки прогноза первичной асфиксии производится оценка состояния новорожденного по показателям шкалы Апгар через 5 минут после рождения. При возросшей оценке прогноз для жизни рассматривается как благоприятный. На первом году жизни у детей, родившихся в асфиксии, нередко отмечаются синдромы гипер- и гиповозбудимости, гипертензионно-гидроцефальная или судорожная перинатальная энцефалопатия, диэнцефальные (гипоталамические) нарушения. У части детей возможен летальный исход от последствий асфиксии.

Слайд 19Профилактика

В наше время акушерство и гинекология уделяют большое внимание осуществлению эффективных мер

профилактики патологии новорожденных, в том числе и асфиксии новорожденных. Меры по предупреждению развития асфиксии новорожденного включают своевременную терапию экстрагенитальных заболеваний у беременной, ведение беременности с учетом имеющихся факторов риска, проведение внутриутробного мониторинга состояния плаценты и плода (допплерографии маточно-плацентарного кровотока, акушерского УЗИ).

Профилактикой должна заниматься и сама женщина, отказавшись от вредных привычек, соблюдая рациональный режим, выполняя предписания акушера-гинеколога. Профилактика асфиксии новорожденного во время родов требует оказания грамотного акушерского пособия, предупреждения гипоксии плода в родах, освобождения верхних дыхательных путей ребенка сразу после его рождения.

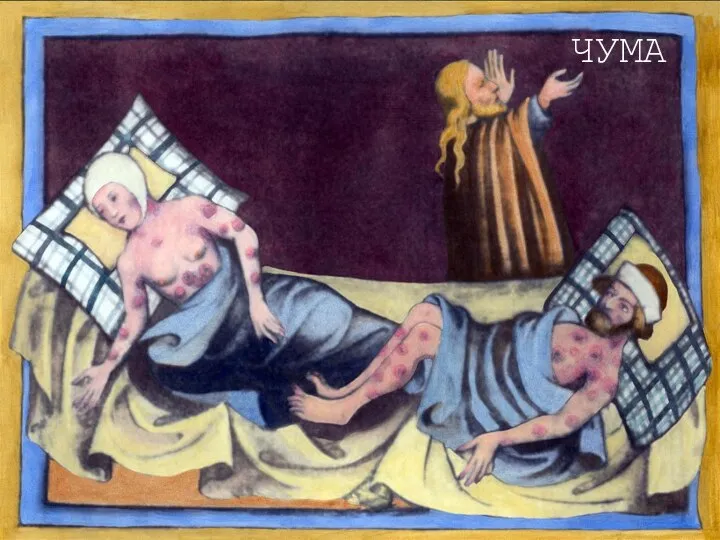

Чума. Лечение чумы

Чума. Лечение чумы Жүректің қызметтік анатомиясы, дамуы, даму ақаулары

Жүректің қызметтік анатомиясы, дамуы, даму ақаулары Акушерский инструментарий. Операции из истории

Акушерский инструментарий. Операции из истории Пульпит, периодонтит. Лекция №3

Пульпит, периодонтит. Лекция №3 Остеоартроз (ОА)

Остеоартроз (ОА) Цитиколин, цераксон®. Нейропротекция

Цитиколин, цераксон®. Нейропротекция Скелет верхних и нижних конечностей

Скелет верхних и нижних конечностей Первая медицинская помощь ОБЖ. Лекция 1. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца

Первая медицинская помощь ОБЖ. Лекция 1. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца Первая помощь при инфекционных заболевания

Первая помощь при инфекционных заболевания Некротический фасциит

Некротический фасциит Операции по устранению рецессии десны

Операции по устранению рецессии десны Инфекции, передающиеся половым путём

Инфекции, передающиеся половым путём Гипертонический криз. Что делать?

Гипертонический криз. Что делать? Приемы массажа

Приемы массажа Заманауи фармакотерапиядағы дәлелді медицинаның рөлі. Мәселелік дәрілерге түсінік

Заманауи фармакотерапиядағы дәлелді медицинаның рөлі. Мәселелік дәрілерге түсінік Дисфункция желчного пузыря и сфинктера Одди

Дисфункция желчного пузыря и сфинктера Одди Не спи за рулем

Не спи за рулем Возможности лабораторной диагностики в ГАУЗ РКБ им Н.А. Семашко

Возможности лабораторной диагностики в ГАУЗ РКБ им Н.А. Семашко Онихомикоздар. Жіктелуі

Онихомикоздар. Жіктелуі Клетки крови

Клетки крови Дигиталисная интоксикация сердечными гликозидами

Дигиталисная интоксикация сердечными гликозидами Полная мезоколонэктомия и центральная перевязка сосуда

Полная мезоколонэктомия и центральная перевязка сосуда Сахарный диабет

Сахарный диабет Первая помощь при механических травмах различной локализации, кровотечениях

Первая помощь при механических травмах различной локализации, кровотечениях Артериальная гипертензия

Артериальная гипертензия кровь 1

кровь 1 Распространённость и клинические проявления дисфункционального синдрома ВНЧС у подростков города Тобольска

Распространённость и клинические проявления дисфункционального синдрома ВНЧС у подростков города Тобольска Эффективность Нолипрела-Форте у женщин с артериальной гипертонией II степени в постменопаузальном периоде

Эффективность Нолипрела-Форте у женщин с артериальной гипертонией II степени в постменопаузальном периоде