Слайд 2Этиология

Возбудитель чумы – Yersinia pestis, ранее входивший в род пастерелл; в

настоящее время его относят к роду иерсиний.

По типу дыхания Y.pestis - условный аэроб, но может расти и в анаэробных условиях (факультативный анаэроб). Возбудитель чумы содержит около 30 антигенов. Благодаря капсульному антигену он защищен от фагоцитоза полиморфно-ядерными лейкоцитами. V- и W- антигены предохраняют его от лизиса в цитоплазме мононуклеаров, что обеспечивает его внутриклеточное размножение.

Возбудитель чумы также содержит эндотоксин, вырабатывает факторы агрессии - пестицин, фибринолизин, коагулазу.

Слайд 3Очаги чумы.

Различают два типа очагов чумы грызунов:

1) чума среди крыс в городах,

портах и других населенных пунктах («крысиная», «городская», «портовая»), обусловленная заболеваемостью трех разновидностей крыс: серой крысы, или пасюка (Rattus norvergicus), живущей в канализационных трубах больших городов (бродячая, амбарная, полевая); черной крысы (Rattus rattus), живущей на судах и в домах (чердачная), и александрийской, или египетской, черной крысы (Rattus rattus alexandrinus);

2) «дикая» чума, хранителями которой являются около 300 разновидностей грызунов. Основные источники чумы - сурки, суслики, песчанки, полевки, пищухи.

Слайд 4Пути передачи.

Из известных путей передачи возбудителя чумы действенными являются четыре:

1) трансмиссивный -

с помощью многочисленных видов блох диких грызунов, а также крысиной и человеческой блох;

2) контактный - через поврежденную кожу и слизистые оболочки при снятии шкурок с тушек грызунов, разделке мяса верблюдов, при уходе за больными, через инфицированные предметы;

3) пищевой связан с употреблением мяса больного животного (верблюд, сурок, заяц);

4) воздушно-капельный, ведущий к развитию первичной легочной чумы (заражение от больного легочной формой чумы, в лабораторных условиях при разбрызгивании заразного материала).

Слайд 5

Патогенез

По данным Н.Н. Жукова-Вережникова, в патогенезе чумы различают 3 стадии:

1. Лимфогенный перенос

возбудителя от мест проникновения до лимфатического барьера и размножение в регионарной группе лимфатических узлов с образованием чумного бубона.

2. Проникновение возбудителя в кровь (стадия бактериемии). Бактерицидные факторы крови оказывают на чумную палочку весьма слабое воздействие, это видно уже из того, что в крови возбудитель чумы может сохранять жизнеспособность в течение месяца.

3. Распространение из крови через ретикулоэндотелиальный барьер и диссеминация по органам (стадия септицемии). Защитная роль ретикулоэндотелиальной системы при этой инфекции проявляется слабо ввиду общего снижения фагоцитарной активности. Антитела имеют в борьбе с возбудителями чумы лишь вспомогательное значение, да и появляются они поздно.

Слайд 6Клиническая картина.

Инкубационный период при чуме по международным карантинным правилам определен в 6

сут. Чаще всего он составляет 2-3 дня, но может сокращаться до 1 сут (при массивной дозе заражения) или увеличиваться до 8-9 дней (у привитых против чумы или получающих профилактически антибактериальные препараты). С учетом этого и определена 9-дневная обсервация лиц, соприкасавшихся с больным чумой, трупом или с зараженными предметами.

Слайд 7Классификация клинических форм.

(Г.П.Руднев, 1970)

А. Преимущественно локальные формы: кожная, бубонная, кожно-бубонная.

Б. Генерализованные формы

(внутреннедиссеминированные): первично-септическая, вторично-септическая.

В. Внешнедиссеминированные формы: первично-легочная, вторично-легочная, кишечная.

Слайд 8Лабораторные методы исследования:

Бактериологический метод

Биологическая проба

Серологического исследования материалов в РПГА, реакции нейтрализации антител

(РНАТ), нейтрализации антигена (РНАГ), торможения пассивной гемагглютинации (РТПГА).

Слайд 9Лечение чумы.

Наиболее эффективными являются препараты стрептомицинового ряда: стрептомицин, дигидрострептомицин, пасомицин. В последние

годы используют применяются тетрациклин, окситетрациклин и хлортетрациклин, а также бактрим и левомицетин.

При кожной форме назначают бактрим по 4 таблетки в сутки в течение 7 дней.

При бубонной форме чумы среднетяжелого течения применяются 2 антибиотика: левомицетин в дозе 80 мг/кг в сутки и стрептомицин по 50 мг/кг в сутки. Для более лучшего эффекта препараты рекомендуется вводить внутривенно.

Для лечения больных легочной и септической формами вместе со стрептомицином, дигидрострептомицином, пасомицином используют антибиотики тетрациклинового ряда и аминогликозиды (мономицин, гентамицин и др.).

В последние годы рекомендуют применять стрептомицин и левомицетин в указанных дозах с добавлением доксициклина в дозе 0,3 г в сутки или тетрациклин по 4-6 г в сутки (per os). Длительность курса лечения 5 дней, затем дозу доксициклина постепенно снижают. Стрептомицин и левомицетин применяют в прежних дозах до улучшения общего состояния.

Курс лечения больных всеми формами чумы колеблется от 7 до 10 дней.

Первая помощь при кровотечениях

Первая помощь при кровотечениях Система организации оториноларингологической помощи населению. Методы диагностики в оториноларингологии

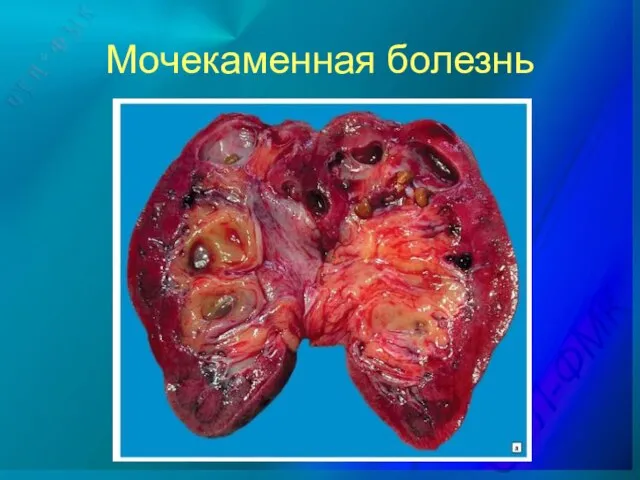

Система организации оториноларингологической помощи населению. Методы диагностики в оториноларингологии Мочекаменная болезнь

Мочекаменная болезнь Повреждения мелких суставов кисти

Повреждения мелких суставов кисти Кожный шов

Кожный шов Хроническая болезнь почек

Хроническая болезнь почек Заболевания молочной железы. Роль лечащего врача

Заболевания молочной железы. Роль лечащего врача Қант диабеті

Қант диабеті Витамины в нашей жизни

Витамины в нашей жизни Сепсис и септические осложнения в акушерстве и гинекологии. Лечебная тактика и профилактика

Сепсис и септические осложнения в акушерстве и гинекологии. Лечебная тактика и профилактика Блокада квадратной мышцы поясницы в работе анестезиолога-реаниматолога

Блокада квадратной мышцы поясницы в работе анестезиолога-реаниматолога Автоматизация общего анализа крови. Гематологические анализаторы

Автоматизация общего анализа крови. Гематологические анализаторы Лазерное лечение глаукомы

Лазерное лечение глаукомы Профилактика детских заболеваний в условиях Covid-19

Профилактика детских заболеваний в условиях Covid-19 Очищение. Очищающий гель на основе алоэ

Очищение. Очищающий гель на основе алоэ Электролечение: токи высокой частоты. Фототерапия

Электролечение: токи высокой частоты. Фототерапия Виды профессиональных заболеваний. Социальная защита больных

Виды профессиональных заболеваний. Социальная защита больных Информация Швабе

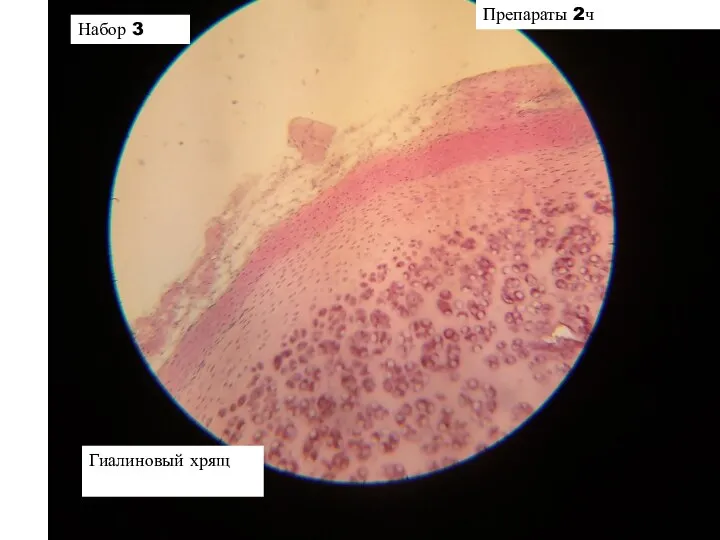

Информация Швабе Гистология. Набор 3

Гистология. Набор 3 Окружающая среда: определение, виды, объекты, факторы. Специфическое и неспецифическое действие факторов ОС

Окружающая среда: определение, виды, объекты, факторы. Специфическое и неспецифическое действие факторов ОС Алгоритм действий при непредвиденно сложной интубации

Алгоритм действий при непредвиденно сложной интубации Артериальная гипертензия, или гипертония

Артериальная гипертензия, или гипертония Рентгенография остеоартроза

Рентгенография остеоартроза Интрондар. Ядролық мРНҚ гендерінің интрондары

Интрондар. Ядролық мРНҚ гендерінің интрондары Эффекты и механизмы действия вакуума на ткани раны

Эффекты и механизмы действия вакуума на ткани раны Физиологические барьеры организма и их роль во врожденном иммунитете

Физиологические барьеры организма и их роль во врожденном иммунитете Акушерские кровотечения

Акушерские кровотечения Черепно-мозговая травма

Черепно-мозговая травма