- Главная

- Медицина

- Понятие об инфекции. Роль микро-, макроорганизма, окружающей среды в развитии инфекции

Содержание

- 2. ТЕМА 8: СОДЕРЖАНИЕ 1. Инфекционное заболевание и инфекционный процесс. 2. Участники инфекционного процесса: микроб, макроорганизм, внешняя

- 3. 1. ПОНЯТИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ

- 4. ХАРАКТЕР ПРОТЕКАНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА Инфекционное заболевание чаще всего протекает в манифестной форме и характеризуется определенными клиническими

- 5. 2. УЧАСТНИКИ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА: МИКРОБ, МАКРООРГАНИЗМ, ВНЕШНЯЯ СРЕДА. Инфекционная болезнь представляет собой крайнюю степень развития инфекционного

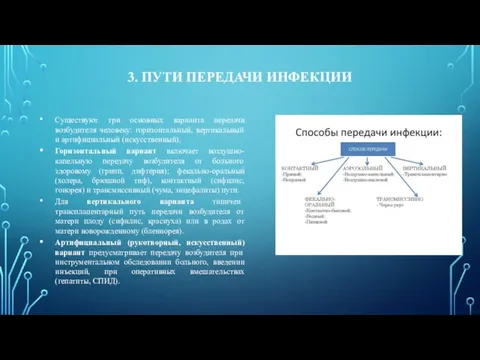

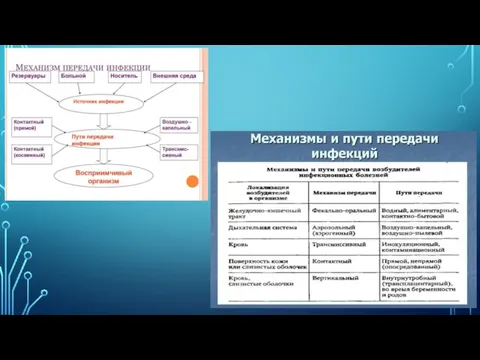

- 7. 3. ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ Существуют три основных варианта передачи возбудителя человеку: горизонтальный, вертикальный и артифициальный (искусственный).

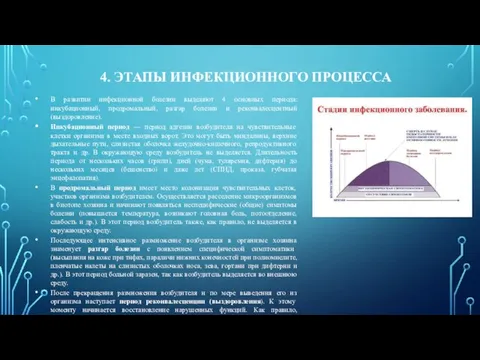

- 9. 4. ЭТАПЫ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА В развитии инфекционной болезни выделяют 4 основных периода: инкубационный, продромальный, разгар болезни

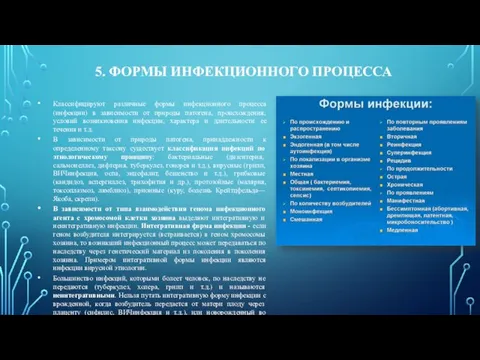

- 10. 5. ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА Классифицируют различные формы инфекционного процесса (инфекции) в зависимости от природы патогена, происхождения,

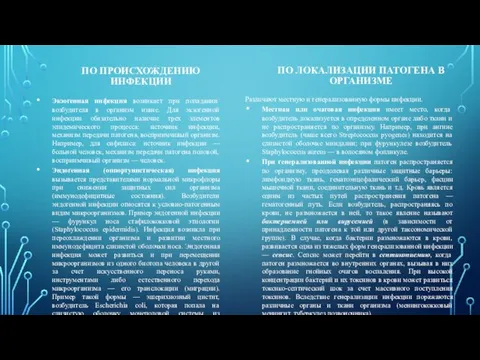

- 11. ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ИНФЕКЦИИ Экзогенная инфекция возникает при попадании возбудителя в организм извне. Для экзогенной инфекции обязательно

- 12. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ПРОНИКШИХ В ОРГАНИЗМ ВИДОВ ПАТОГЕНА Моноинфекция вызывается патогеном одного вида (туберкулез, дифтерия).

- 13. ПО ОСОБЕННОСТЯМ ЭПИДЕМИОЛОГИИ Эпидемической называется инфекция, когда ею охвачено население больших территорий (одной или нескольких стран),

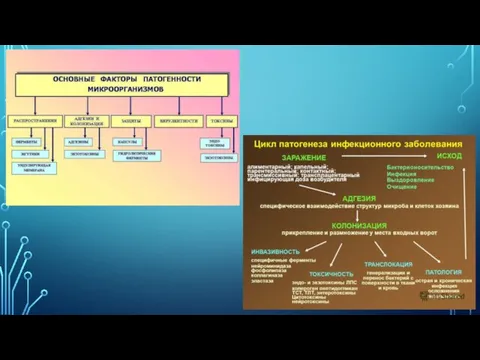

- 14. 6. РОЛЬ МИКРО-, МАКРООРГАНИЗМА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ ИНФЕКЦИИ

- 15. Для того чтобы вызвать инфекционный процесс, микроб должен обладать болезнетворностью (патогенностью). Патогенные микробы - это возбудители

- 17. Патогенные микробы различаются по степени болезнетворности - вирулентности для человека. Вирулентность - это качественный показатель, характеризующий

- 19. Макроорганизм - второй участник инфекционного процесса. От состояния макроорганизма зависят форма проявления, длительность и тяжесть течения

- 21. Внешняя среда влияет на инфекционный процесс, снижая или повышая восприимчивость человека к инфекционному агенту. Резистентность человека

- 23. Скачать презентацию

Слайд 2ТЕМА 8: СОДЕРЖАНИЕ

1. Инфекционное заболевание и инфекционный процесс.

2. Участники инфекционного процесса: микроб,

ТЕМА 8: СОДЕРЖАНИЕ

1. Инфекционное заболевание и инфекционный процесс.

2. Участники инфекционного процесса: микроб,

3. Пути передачи инфекции.

4. Этапы инфекционного процесса.

5. Формы инфекционного процесса.

6. Роль макроорганизма в инфекционном процессе

Слайд 31. ПОНЯТИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ

1. ПОНЯТИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ

Слайд 4ХАРАКТЕР ПРОТЕКАНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Инфекционное заболевание чаще всего протекает в манифестной форме и

ХАРАКТЕР ПРОТЕКАНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Инфекционное заболевание чаще всего протекает в манифестной форме и

Возможно атипичное (стертое) течение болезни без характерного симптомокомплекса. При стертом течении брюшного тифа сыпь появляется рано (на 4—6-й день), скудная; тифозный статус не выражен. В ряде случаев болезнь может протекать вообще без проявления каких-либо симптомов, и результат развившегося патологического процесса может проявиться лишь в виде смертельно опасных осложнений (легочное кровотечение при бессимптомно протекающем туберкулезе легких, перитонит как следствие перфорации кишечника брюшнотифозными язвами, порок сердца как следствие ревматического эндокардита).

Инфекционный процесс может протекать в форме бессимптомной инфекции: латентной (скрытой) или бактерионосительства (вирусоносительства).

При латентной форме инфекции возбудитель длительное время находится в организме (персистирует), но не проявляет своего патогенного действия. Например, туберкулезная палочка может персистировать многие годы в ткани легкого здорового человека, вирус герпеса пожизненно персистирует в чувствительных ганглиях тройничного нерва, возбудитель бруцеллеза персистирует в мезентериальных лимфатических узлах. При латентной инфекции возбудитель не выделяется во внешнюю среду, латентная инфекция может переходить в манифестную форму (болезнь) при снижении иммунитета.

Бактерионосительство — длительное или кратковременное пребывание возбудителя в организме здорового человека. В отличие от латентной инфекции, бактерионосители выделяют возбудителя в окружающую среду и являются источниками распространения инфекции (брюшной тиф, дифтерия, стафилококковая инфекция). Медленная инфекция характеризуется персистенцией патогена, при которой имеет место многомесячный или многолетний инкубационный период, после которого медленно, но неуклонно развиваются симптомы заболевания, всегда заканчивающегося летально (ВИЧ-инфекция, бешенство, проказа)

Слайд 52. УЧАСТНИКИ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА: МИКРОБ, МАКРООРГАНИЗМ, ВНЕШНЯЯ СРЕДА.

Инфекционная болезнь представляет собой

2. УЧАСТНИКИ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА: МИКРОБ, МАКРООРГАНИЗМ, ВНЕШНЯЯ СРЕДА.

Инфекционная болезнь представляет собой

Развитие инфекционного процесса обусловлено взаимодействием 3 основных компонентов:

возбудителем инфекции (его количесвтом и свойствами);

организма-хозяина, восприимчивого к данной инфекции;

условиями окружающей среды.

Возбудитель болезни — микробная клетка — характеризуется количественными и качественными характеристиками: патогенностью (видовой признак) и вирулентностью (индивидуальная характеристика штамма).

Место, где протекает инфекция — это организм человека-хозяина, который должен быть восприимчив к инфекту (видовой признак) и быть чувствительным к нему (индивидуальная характеристика), т.е. иметь инфекционную чувствительность. При этом играют определенную роль физиологические характеристики хозяина, состояние его естественной резистентности.

Третий участник инфекции — условия внешней среды, в которой происходит инфицирование организма возбудителем. Различные физические, химические, биологические и социальные факторы среды имеют существенное значение для формирования и развития инфекционного процесса.

При гибели патогена либо хозяина инфекционный процесс прерывается. В условиях же взаимной адаптации патогена и хозяина (персистенции патогена) имеет место продолжение инфекционного процесса в форме резидентного бактерионосительства, латентной инфекции или хронического заболевания. Факторы внешней среды, хотя и в различной степени, участвуют в формировании инфекционного процесса, определяя его развитие и исход.

Слайд 73. ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ

Существуют три основных варианта передачи возбудителя человеку: горизонтальный, вертикальный

3. ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ

Существуют три основных варианта передачи возбудителя человеку: горизонтальный, вертикальный

Горизонтальный вариант включает воздушно-капельную передачу возбудителя от больного здоровому (грипп, дифтерия); фекально-оральный (холера, брюшной тиф), контактный (сифилис, гонорея) и трансмиссивный (чума, энцефалиты) пути.

Для вертикального варианта типичен трансплацентарный путь передачи возбудителя от матери плоду (сифилис, краснуха) или в родах от матери новорожденному (бленнорея).

Артифициальный (рукотворный, искусственный) вариант предусматривает передачу возбудителя при инструментальном обследовании больного, введении инъекций, при оперативных вмешательствах (гепатиты, СПИД).

Слайд 94. ЭТАПЫ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

В развитии инфекционной болезни выделяют 4 основных периода: инкубационный,

4. ЭТАПЫ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

В развитии инфекционной болезни выделяют 4 основных периода: инкубационный,

Инкубационный период — период адгезии возбудителя на чувствительные клетки организма в месте входных ворот. Это могут быть миндалины, верхние дыхательные пути, слизистая оболочка желудочно-кишечного, репродуктивного тракта и др. В окружающую среду возбудитель не выделяется. Длительность периода от нескольких часов (грипп), дней (чума, туляремия, дифтерия) до нескольких месяцев (бешенство) и даже лет (СПИД, проказа, губчатая энцефалопатия).

В продромальный период имеет место колонизация чувствительных клеток, участков организма возбудителем. Осуществляется расселение микроорганизмов в биотопе хозяина и начинают появляться неспецифические (общие) симптомы болезни (повышается температура, возникают головная боль, потоотделение, слабость и др.). В этот период возбудитель также, как правило, не выделяется в окружающую среду.

Последующее интенсивное размножение возбудителя в организме хозяина знаменует разгар болезни с появлением специфической симптоматики (высыпания на коже при тифах, параличи нижних конечностей при полиомиелите, пленчатые налеты на слизистых оболочках носа, зева, гортани при дифтерии и др.). В этот период больной заразен, так как возбудитель выделяется во внешнюю среду.

После прекращения размножения возбудителя и по мере выведения его из организма наступает период реконвалесценции (выздоровления). К этому моменту начинается восстановление нарушенных функций. Как правило, прекращается выделение микроорганизмов, но в некоторых случаях возможно формирование реконвалесцентного бактерионосительства с длительным пребыванием возбудителя в организме хозяина, перенесшего инфекцию.

Слайд 105. ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Классифицируют различные формы инфекционного процесса (инфекции) в зависимости от

5. ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Классифицируют различные формы инфекционного процесса (инфекции) в зависимости от

В зависимости от природы патогена, принадлежности к определенному таксону существует классификация инфекций по этиологическому принципу: бактериальные (дизентерия, сальмонеллез, дифтерия, туберкулез, гонорея и т.д.), вирусные (грипп, ВИЧинфекция, оспа, энцефалит, бешенство и т.д.), грибковые (кандидоз, аспергиллез, трихофития и др.), протозойные (малярия, токсоплазмоз, лямблиоз), прионные (куру, болезнь Крейтцфельда—Якоба, скрепи).

В зависимости от типа взаимодействия генома инфекционного агента с хромосомой клетки хозяина выделяют интегративную и неинтегративную инфекции. Интегративная форма инфекции - если геном возбудителя интегрируется (встраивается) в геном хромосомы хозяина, то возникший инфекционный процесс может передаваться по наследству через генетический материал из поколения в поколения хозяина. Примером интегративной формы инфекции являются инфекции вирусной этиологии.

Большинство инфекций, которыми болеет человек, по наследству не передаются (туберкулез, холера, грипп и т.д.) и называются неинтегративными. Нельзя путать интегративную форму инфекции с врожденной, когда возбудитель передается от матери плоду через плаценту (сифилис, ВИЧинфекция и т.д.), или новорожденный во время родов инфицируется при прохождении через родовые пути матери (бленнорея).

Слайд 11ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ИНФЕКЦИИ

Экзогенная инфекция возникает при попадании возбудителя в организм извне.

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ИНФЕКЦИИ

Экзогенная инфекция возникает при попадании возбудителя в организм извне.

Эндогенная (оппортунистическая) инфекция вызывается представителями нормальной микрофлоры при снижении защитных сил организма (иммунодефицитные состояния). Возбудители эндогенной инфекции относятся к условно-патогенным видам микроорганизмов. Пример эндогенной инфекции — фурункул носа стафилококковой этиологии (Staphylococcus epidermidis). Инфекция возникла при переохлаждении организма и развитии местного иммунодефицита слизистой оболочки носа. Эндогенная инфекция может развиться и при перемещении микроорганизмов из одного биотопа человека в другой за счет искусственного переноса руками, инструментами либо естественного перехода микроорганизма — его транслокации (миграции). Пример такой формы — эшерихиозный цистит, возбудитель Escherichia coli, которая попала на слизистую оболочку мочеполовой системы из кишечника.

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПАТОГЕНА В ОРГАНИЗМЕ

Различают местную и генерализованную формы инфекции.

Местная или очаговая инфекция имеет место, когда возбудитель локализуется в определенном органе либо ткани и не распространяется по организму. Например, при ангине возбудитель (чаше всего Streptococcus pyogenes) находится на слизистой оболочке миндалин; при фурункулезе возбудитель Staphylococcus aureus — в волосяном фолликуле.

При генерализованной инфекции патоген распространяется по организму, преодолевая различные защитные барьеры: лимфоидную ткань, гематоэнцефалический барьер, фасции мышечной ткани, соединительную ткань и т.д. Кровь является одним из частых путей распространения патогена — гематогенный путь. Если возбудитель, распространяясь по крови, не размножается в ней, то такое явление называют бактериемией или вирусемией (в зависимости от принадлежности патогена к той или другой таксономической группе). В случае, когда бактерии размножаются в крови, развивается одна из тяжелых форм генерализованной инфекции — сепсис. Сепсис может перейти в септикопиемию, когда патоген размножается во внутренних органах, вызывая в них образование гнойных очагов воспаления. При высокой концентрации бактерий и их токсинов в крови может развиться токсико-септический шок за счет массивного поступления токсинов. Вследствие генерализации инфекции поражаются различные органы и ткани организма (менингококковый менингит, туберкулез позвоночника).

Слайд 12 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ПРОНИКШИХ В ОРГАНИЗМ ВИДОВ ПАТОГЕНА

Моноинфекция вызывается патогеном

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ПРОНИКШИХ В ОРГАНИЗМ ВИДОВ ПАТОГЕНА

Моноинфекция вызывается патогеном

Смешанная (микст) инфекция — одновременное заражение двумя видами возбудителей и более и развитие сразу нескольких заболеваний (ВИЧ-инфекция и гепатит В при заражении через шприц у наркоманов; сифилис, гонорея и хламидиоз при половом заражении).

Реинфекция — повторное заражение тем же видом возбудителя после выздоровления. Реинфекция возможна при заболеваниях, после которых не остается стойкий иммунитет: после гонореи, сифилиса, дизентерии.

Если повторное заражение происходит тем же возбудителем до выздоровления, то возникает суперинфекция (сифилис).

Вторичная инфекция возникает на фоне развившегося первичного заболевания и вызывается другим видом возбудителя.

Вторичная инфекция может быть экзогенной или эндогенной. Чаще вторичная инфекция развивается как эндогенная, когда вследствие ослабления организма первичным заболеванием представители нормальной микрофлоры тела человека вызывают вторичное заболевание как осложнение первичного, например, при гриппе развивается стафилококковая пневмония, при СПИДе — пневмоцистная пневмония.

ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕЧЕНИЯ

Различают острые и хронические инфекции.

Острые инфекции протекают непродолжительное время, их срок исчисляется днями, неделями (грипп, корь, холера, чума).

Хронические инфекции протекают в течение нескольких месяцев, лет (бруцеллез, туберкулез, сифилис). При определенных условиях (неэффективное лечение) острые инфекции могут переходить в хронические (гонорея, дизентерия).

Хронические инфекции протекают в виде ремиссии и рецидива, которые сменяют друг друга.

При ремиссии больной может чувствовать себя удовлетворительно, клинические симптомы болезни могут не проявляться либо проявляются в незначительной степени.

При рецидиве имеют место обострение патологического процесса, выраженность клинической картины. При хроническом инфекционном процессе возбудитель персистирует в организме хозяина, т.е. длительно паразитирует в его тканях и клетках.

Слайд 13ПО ОСОБЕННОСТЯМ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Эпидемической называется инфекция, когда ею охвачено население больших территорий (одной

ПО ОСОБЕННОСТЯМ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Эпидемической называется инфекция, когда ею охвачено население больших территорий (одной

Эндемическая инфекция локализуется в определенной географической местности, где возбудитель циркулирует между определенными видами животных в данной географической местности (чума, бруцеллез, туляремия).

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

антропонозные, зоонозные и сапронозные инфекции.

При антропонозных инфекциях единственным источником заражения является человек (ВИЧ-инфекция, сифилис).

При зоонозных инфекциях основным источником заражения являются животные (бешенство, сибирская язва, бруцеллез).

Возбудителями сапронозных инфекций являются сапрофиты, обитающие во внешней среде (легеонеллезы, листериоз). Следовательно, источниками заражения сапронозами являются объекты внешней среды: почва (столбняк, газовая гангрена), вода (лептоспирозы).

В настоящее время большое распространение получила госпитальная (внутрибольничная) инфекция, которая возникает в лечебно-профилактических учреждениях (стационарах, родильных домах и т.д.). Источником возникновения госпитальной инфекции часто является медицинский персонал: бактерионосители стафилококков, энтеробактерий и других условно-патогенных или патогенных микроорганизмов

Слайд 146. РОЛЬ МИКРО-, МАКРООРГАНИЗМА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ ИНФЕКЦИИ

6. РОЛЬ МИКРО-, МАКРООРГАНИЗМА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ ИНФЕКЦИИ

Слайд 15Для того чтобы вызвать инфекционный процесс, микроб должен обладать болезнетворностью (патогенностью).

Патогенные

Для того чтобы вызвать инфекционный процесс, микроб должен обладать болезнетворностью (патогенностью).

Патогенные

Патогенность - признак, характеризующий способность микроба вызывать инфекционный процесс. Патогенность проявляется в восприимчивом организме и характеризуется специфичностью, Т.е. способностью микроба вызывать свойственное только ему инфекционное заболевание. Возбудитель чумы вызывает заболевание чумой, возбудитель брюшного тифа - заболевание брюшным тифом, возбудитель гриппа - заболевание гриппом и т.д.

Каждый инфекционный агент обладает органотропностью. Он поражает клетки и органы, наиболее "подходящие" по своим биохимическим свойствам для их размножения. Например, возбудитель коклюша поражает слизистую оболочку трахеи и бронхов, возбудитель брюшного тифа и паратифов слизистую оболочку кишечника.

Для того чтобы вызывать инфекционный процесс, патогенный микроб должен обладать факторами инвазивности и агрессивности.

Инвазивность - это пусковой момент инфекционного процесса. Для его начала необходимы соединение микроба с клетками хозяина (адгезия) и фиксация его в организме (колонизация). Адгезию осуществляют пили или вещества, находящиеся на поверхности клеточной стенки, колонизацию - мембранные рецепторы для данного микроба на клетках макроорганизма.

Для проникновения внутрь макроорганизма микроб должен обладать агрессивностью. Ее обеспечивают ферменты микроба. Гиалуронидаза разрушает межклеточное вещество соединительной ткани. Фибринолизин растворяет сгусток фибрина, а коллагеназа - мышечные волокна. Лецитиназа разрушает поверхностные мембраны эритроцитов, лейкоцитов и других клеток, способных адсорбировать, захватывать и переваривать (фагоцитировать) микробы. Коагулаза свертывает плазму крови, а протеазы разрушают белковые защитные антитела - иммуноглобулины, которые находятся в сыворотке крови и способны нейтрализовать микробы или их яды.

6. РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМА В РАЗВИТИИ ИНФЕКЦИИ

Слайд 17Патогенные микробы различаются по степени болезнетворности - вирулентности для человека. Вирулентность -

Патогенные микробы различаются по степени болезнетворности - вирулентности для человека. Вирулентность -

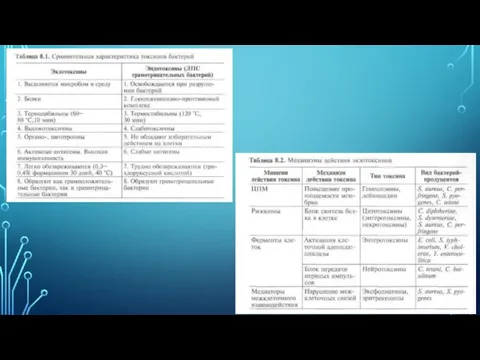

К факторам вирулентности относятся микробные токсины. Их разделяют на экзотоксины и эндотоксины.

Экзотоксины - белки. Они состоят из: 1) транспортной группы, которая взаимодействует со специфическим рецептором клетки, и 2) токсической группы, которая проникает в клетку и блокирует жизненно важные метаболические процессы.

Эндотоксины являются белково-липополисахаридными комплексами. Они связаны с клеточной стенкой грамотрицательных бактерий (сальмонеллы, шигеллы, кишечная палочка, протей) и активно не выделяются в окружающую среду. Это может произойти только при гибели и распаде клетки.

В отличие от экзотоксинов эндотоксины устойчивы к воздействию температуры, химическим веществам и не образуют анатоксина при контакте с формалином. Все эндотоксины имеют одинаковый механизм действия на макроорганизм. Они поражают макрофаги, и выделяющиеся из них продукты распада (эндогенные пирогены) вызывают лихорадку, лейкоцитоз, падение кровяного давления и инфекционно-токсический шок. Клиническая картина отравления эндотоксинами различной природы одинакова для всех грамотрицательных микробов: кишечной палочки, сальмонелл и шигелл. Антитела, образующиеся к липополисахариду эндотоксина, не способны нейтрализовать их токсическое действие.

Слайд 19Макроорганизм - второй участник инфекционного процесса.

От состояния макроорганизма зависят форма проявления, длительность

Макроорганизм - второй участник инфекционного процесса.

От состояния макроорганизма зависят форма проявления, длительность

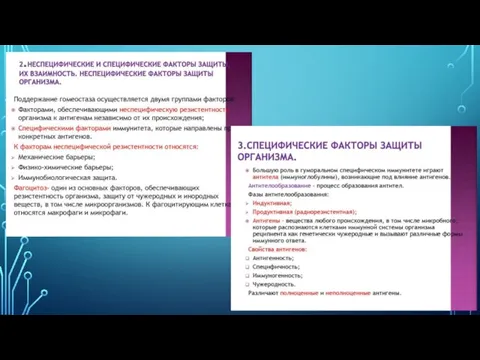

Основным свойством макроорганизма, влияющего на инфекционный процесс, является генетически детерминированная устойчивость - резистентность, обусловленная неспецифическими и специфическими (иммунными) факторами защиты.

Естественная резистентность имеет как клеточную (клетки покровов и внутренних барьеров, фагоцитирующие клетки, естественные киллеры), так и гуморальную (лизоцим, комплемент, лизины, белки острой фазы и др.) основу. Среди факторов, определяющих естественную резистентность организма к инфекции выделяют: возраст хозяина, эндокринологический и иммунный статус, состояние физической активности, центральной нервной системы, эндогенные биологические ритмы, входные ворота инфекции и др.

Возраст существенно определяет уровень неспецифической защиты организма. У новорожденных в течение первого месяца жизни значительно снижена бактерицидная активность сыворотки крови. У детей чаще развиваются генерализованные формы инфекции, сепсис, тяжелее протекают многие инфекционные заболевания: сальмонеллезы, дизентерия, туберкулез и др. Снижен уровень естественной резистентности у лиц пожилого возраста.

Иммунный статус человека определяет его индивидуальную чувствительность к отдельным инфекциям (лица со II группой крови чаще болеют пневмонией и сепсисом стафилококковой этиологии, натуральной оспой, гриппом).

В условиях стресса резко снижается естественная резистентность организма.

Существует понятие «колонизационная резистентность», которая определяет защитные возможности организма у входных ворот инфекции. В связи с этим инфекции разделяют на воздушно-капельные (грипп, менингококковая инфекция, дифтерия), кишечные (холера, дизентерия, гепатит А), инфекции наружных покровов (столбняк, газовая гангрена, бешенство), трансмиссивные (чума, малярия, туляремия).

Входные ворота инфекции — место проникновения возбудителя в организм человека — во многом определяет возможность развития инфекционного процесса. Вирус гриппа, попав в кожу или на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, не в состоянии вызвать заболевание. Грипп возникнет только при условии колонизации возбудителем слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

Восприимчивость - способность организма реагировать на внедрение патогенных или условно-патогенных микробов развитием инфекционного процесса. К некоторым инфекциям люди обладают очень высокой чувствительностью (чума, корь, сыпной тиф). Скарлатиной заболевают 20 % детей, контактировавших с больным ребенком. Менингококк может быть представителем нормальной микрофлоры носа и не вызывать заболевания. У части людей он вызывает насморк, а у особо чувствительных к нему лиц - воспаление мозговых оболочек (церебральный менингит).

Анатомо-физиологические барьеры естественной резистентности: кожа (механический барьер, бактерицидные свойства за счет секретов сальных и потовых желез), слизистые оболочки (механическая защита, бактерицидные свойства), нормальная микрофлора (выделении антагонистически активных веществ - антибиотиков, бактериоцинов, микроцинов, подавляющих патоген, его способности колонизировать кожу, слизистые оболочки, нормальная микрофлора образует пленку в биотопе) , лимфатические узлы ( барьерная функция, могут длительно задерживать патоген, не допуская его проникновение в кровь), печень, селезенка, эндотелий кровеносных сосудов за счет клеток ретикулоэндотелиальной системы являются своеобразными фильтрами, в которых застревают патогены и не допускается генерализация инфекции. Бактерицидная активность крови, т.е. ее способность к самоочищению, обеспечивается комплексом гуморальных и клеточных факторов естественной резистентности организма. Четвертый барьер организма — гематоэнцефалический, который защищает ткань мозга (головного, спинного) от поражения патогеном.

6. РОЛЬ МАКРООРГАНИЗМА В РАЗВИТИИ ИНФЕКЦИИ

Слайд 21Внешняя среда влияет на инфекционный процесс, снижая или повышая восприимчивость человека к

Внешняя среда влияет на инфекционный процесс, снижая или повышая восприимчивость человека к

Л. Пастер продемонстрировал влияние внешней среды на течение инфекционного процесса двумя простыми опытами. Птицы в обычных условиях не болеют сибирской язвой. Однако если после заражения сибирской язвой их ноги поместить в холодную воду, то птицы погибают от этой болезни. В обычных условиях лягушки не болеют столбняком. Однако если зараженную лягушку поместить в термостат при 37ºС, то она погибнет от столбняка.

6. РОЛЬ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ ИНФЕКЦИИ

Аминохинолиновые производные

Аминохинолиновые производные Забайкальский краевой перинатальный центр. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей

Забайкальский краевой перинатальный центр. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Дислокационный синдром. Анатомия и патофизиология дислокационного процесса

Дислокационный синдром. Анатомия и патофизиология дислокационного процесса Визуальная диагностика заболеваний пищеварительной системы

Визуальная диагностика заболеваний пищеварительной системы Зубочелюстная система как единое целое

Зубочелюстная система как единое целое Методы оперативного лечения аномалии лицевого черепа и зубочелюстной системы

Методы оперативного лечения аномалии лицевого черепа и зубочелюстной системы Иммуногематология. Аутоиммунные заболевания крови

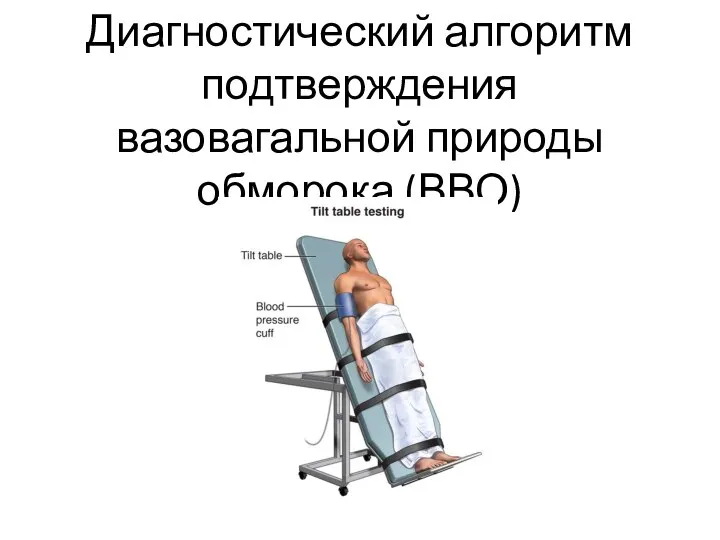

Иммуногематология. Аутоиммунные заболевания крови Диагностический алгоритм подтверждения вазовагальной природы обморока (ВВО)

Диагностический алгоритм подтверждения вазовагальной природы обморока (ВВО) Тиреотоксическое сердце

Тиреотоксическое сердце Лекарства бронхолитики

Лекарства бронхолитики Рецепторы лекарственных веществ, сопряженные с G-белками

Рецепторы лекарственных веществ, сопряженные с G-белками Вульвовагенит. Симптомы

Вульвовагенит. Симптомы Трансплантация конечности

Трансплантация конечности Культура питания

Культура питания Олигометастатическая болезнь при раке молочной железы

Олигометастатическая болезнь при раке молочной железы Массаж и систематизация средств ЛФК

Массаж и систематизация средств ЛФК Правила наложения повязок

Правила наложения повязок Электрокардиографическая диагностика нарушений сердечного ритма

Электрокардиографическая диагностика нарушений сердечного ритма Гормональный статус при артериальной гипертензии

Гормональный статус при артериальной гипертензии Деловые клинические игры

Деловые клинические игры Показатели здоровья населения

Показатели здоровья населения Метод Бутейко К.П

Метод Бутейко К.П Общая характеристика болезней органов пищеварения

Общая характеристика болезней органов пищеварения Кардиологиялық науқастарды емдік-сауықтыру сараптамасы

Кардиологиялық науқастарды емдік-сауықтыру сараптамасы Сепсис. Синдром системной воспалительной реакции

Сепсис. Синдром системной воспалительной реакции Классификация лекарственных препаратов

Классификация лекарственных препаратов Гостре порушення мозкового кровообігу (лекція №3)

Гостре порушення мозкового кровообігу (лекція №3)