Содержание

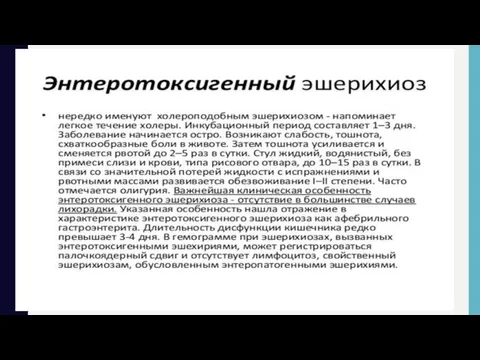

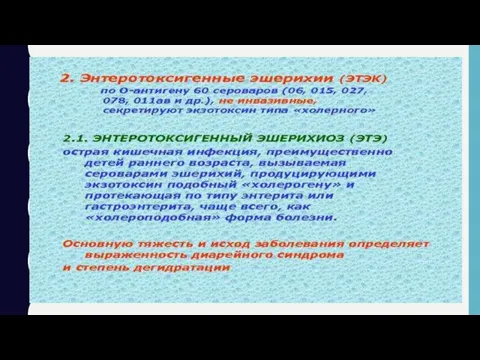

- 2. ЭТЭ Энгеротоксигенный эшерихиоз (А04.1)— кишечные инфекции, обусловленные ЭТЭ, встречаются у детей и взрослых любого возраста. В

- 5. Помимо факторов колонизации, обеспечивающих адгезивиостъ бактерий, ЭТЭ в процессе жизнедеятельности вырабатывают экзоэн- теротоксины. Энтеротоксигенность эшерихий связывают

- 6. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Эпидемиология. Энтеротоксигенный эшерихиоз имеет широкое распространение во всем мире, особенно в странах Аши, Африки и

- 7. ПАТОГЕНЕЗ Патогенез. ЭТЭ живут и размножаются только в тонкой кишке, поэтому заболевание протекает по типу энтерита

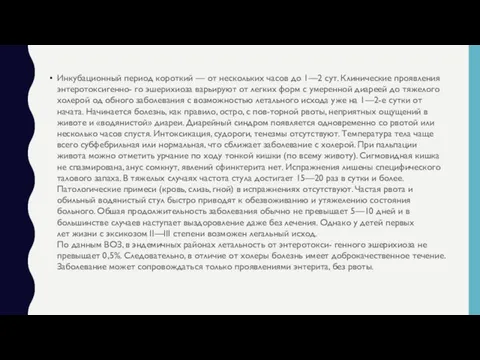

- 8. Инкубационный период короткий — от нескольких часов до 1—2 сут. Клинические проявления энтеротоксигенно- го эшерихиоза варьируют

- 10. Скачать презентацию

Слайд 2ЭТЭ

Энгеротоксигенный эшерихиоз (А04.1)— кишечные инфекции, обусловленные ЭТЭ, встречаются у детей и взрослых

ЭТЭ

Энгеротоксигенный эшерихиоз (А04.1)— кишечные инфекции, обусловленные ЭТЭ, встречаются у детей и взрослых

любого возраста. В настоящее время установлена принадлежность выделенных ЭТЭ к 48 серогруппам и 61 ссровару, из них наибольшее значение в патологии человека имеют серовары 06:К15:Н16, 015:Н11, 027:Н7 (Н20), 078:Н12, 0112ав, 0114:Н21,0148:Н28, 0159Н4, реже встречаются серовары 07Л18, 08.К47.Н (К40Л9), 09-К35.Н (К103:Н), 020:КН (К101:Н), 025:К98:Н, 063:Н12, 079:Н45, 0101:К28, 0115:Н5К 0128:Н21 (Н12), 0138:Н14, 0139: К82:Н, 0141:Н4, 0149:Н10, 0153:Н10, 0157:Н19 и др.

Слайд 5Помимо факторов колонизации, обеспечивающих адгезивиостъ бактерий, ЭТЭ в процессе жизнедеятельности вырабатывают экзоэн-

Помимо факторов колонизации, обеспечивающих адгезивиостъ бактерий, ЭТЭ в процессе жизнедеятельности вырабатывают экзоэн-

теротоксины. Энтеротоксигенность эшерихий связывают с термолабильным и термостабильным токсинами. Большинство ЭТЭ (до 70%), вызывающих заболевание у человека, вырабатывают оба токсина, остальные только термолабильный или термостабильный. В экспериментальных исследованиях показано, что эти токсины различаются по своим биохимическим свойствам и механизму воздействия на слизистую оболочку тонкой кишки. Установлено, что термолабильный экзотоксин — белок, активный пептид которого соответствует холерному пептиду А, инактивация его наступает через 30 мин при температуре 60 °С и при рН среды 4,0—5,0. Продолжительность его латентной фазы составляет 30 мин, время действия от 8 до 12 ч, а по механизму действия на слизистую оболочку тонкой кишки он подобен холерному токсину (холерогену).

Слайд 6ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Эпидемиология. Энтеротоксигенный эшерихиоз имеет широкое распространение во всем мире, особенно в странах

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Эпидемиология. Энтеротоксигенный эшерихиоз имеет широкое распространение во всем мире, особенно в странах

Аши, Африки и Латинской Америки — как среди местных жителей, так и среди приезжих («диарея путешественников»). В последние годы этот эшерихиоз стал регистрироваться и в нашей стране.

Заболевание встречается в виде как спорадических случаев, так и эпидемических вспышек. Такие серотипьт ЭТЭ, как 06, 078, 0119 и 0159, вырабатывающие преимущественно термостабильный экзотоксин, вызывают вспышки тяжелых гастроэнтеритов среди новорожденных и детей грудного возраста в медицинских учреждениях.

Основной путь инфицирования — пищевой. Возможна также передача инфекции через воду и контактным путем. В пищевых продуктах происходит накопление возбудителя и его энтеротоксинов. Иногда заболевание может вызывать только экзотоксин без присутствия возбудителя. Обычно это бывает тогда, когда в продукте накопилось много экзоэнтеротоксина, а продукт не подвергли тщательной термической обработке.

Заболевание чаще регистрируется летом и осенью.

Слайд 7ПАТОГЕНЕЗ

Патогенез. ЭТЭ живут и размножаются только в тонкой кишке, поэтому заболевание протекает

ПАТОГЕНЕЗ

Патогенез. ЭТЭ живут и размножаются только в тонкой кишке, поэтому заболевание протекает

по типу энтерита или гастроэнтерита, а по клиническим проявлениям напоминает холеру. ЭТЭ не обладают инвазивностью (как и холерный вибрион), а размножаются на повер-хности микроворсинок без развития воспалительного процесса. В ходе колонизации поверхности микроворсинок тонкой кишки ЭТЭ начинается и прогрессирует гиперсекреция эпителия, нарушается всасывание воды и электролитов из просвета кишечника, что обусловлено цито- тоническим (стимулирующим) действием экзотоксинов, выделяемых возбудителем. Термолабильная фракция энтеротоксина, подобно холе- рогену, активирует аденилатциютазу клеточных мембран энтероцитов, что приводит к усиленному образованию циклического 3—5-аденозин- монофосфата (цАМФ) из аденозин-3-фосфата. Увеличение концентрации цАМФ в энтероцитах влечет за собой резкое усиление секреции воды и электролитов в просвет кишечника, что и становится основной причиной развития «водянистой» диареи.

Слайд 8Инкубационный период короткий — от нескольких часов до 1—2 сут. Клинические проявления

Инкубационный период короткий — от нескольких часов до 1—2 сут. Клинические проявления

энтеротоксигенно- го эшерихиоза варьируют от легких форм с умеренной диареей до тяжелого холерой од обного заболевания с возможностью летального исхода уже на 1—2-е сутки от начата. Начинается болезнь, как правило, остро, с пов-торной рвоты, неприятных ощущений в животе и «водянистой» диареи. Диарейный синдром появляется одновременно со рвотой или несколько часов спустя. Интоксикация, судороги, тенезмы отсутствуют. Температура тела чаще всего субфебрильная или нормальная, что сближает заболевание с холерой. При пальпации живота можно отметить урчание по ходу тонкой кишки (по всему животу). Сигмовидная кишка не спазмирована, анус сомкнут, явлений сфинктерита нет. Испражнения лишены специфического талового запаха. В тяжелых случаях частота стула достигает 15—20 раз в сутки и более. Патологические примеси (кровь, слизь, гной) в испражнениях отсутствуют. Частая рвота и обильный водянистый стул быстро приводят к обезвоживанию и утяжелению состояния больного. Обшая продолжительность заболевания обычно не превышает 5—10 дней и в большинстве случаев наступает выздоровление даже без лечения. Однако у детей первых

лет жизни с эксикозом II—III степени возможен легальный исход.

По данным ВОЗ, в эндемичных районах летальность от энтеротокси- генного эшерихиоза не превышает 0,5%. Следовательно, в отличие от холеры болезнь имеет доброкачественное течение. Заболевание может сопровождаться только проявлениями энтерита, без рвоты.

- Предыдущая

Новый контекст. ТренировкаСледующая -

Применение ОРС технологий

Инсульттың ерте қалпына келтіру кезеңіндегі бұлшық ет тонусының бұзылысының коррекциясының ерекшеліктері

Инсульттың ерте қалпына келтіру кезеңіндегі бұлшық ет тонусының бұзылысының коррекциясының ерекшеліктері Основы микрососудистой хирургии

Основы микрососудистой хирургии Патология легочного рисунка в рентгеновском и ркт изображении

Патология легочного рисунка в рентгеновском и ркт изображении Синдром полиорганной недостаточности

Синдром полиорганной недостаточности Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи управления образования администрации г. Донецка

Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи управления образования администрации г. Донецка Отравления у детей

Отравления у детей Трепанация черепа

Трепанация черепа Вирус бешенства

Вирус бешенства Тематическая программа сотрудничества Совета Министров Северных стран с Северо-Западом России в области здравоохранения

Тематическая программа сотрудничества Совета Министров Северных стран с Северо-Западом России в области здравоохранения Общение в сестринском деле. Биоэтика. Вопросы

Общение в сестринском деле. Биоэтика. Вопросы Мое призвание - медицина. Информация о содержании и условиях труда в профессии

Мое призвание - медицина. Информация о содержании и условиях труда в профессии Стоматогенная хрониоинтоксикация

Стоматогенная хрониоинтоксикация Хромосомные болезни

Хромосомные болезни Скоропостижная смерть в структуре смертности как важный индикатор демографических процессов

Скоропостижная смерть в структуре смертности как важный индикатор демографических процессов Артериальная гипертензия

Артериальная гипертензия Основы торакальной хирургии

Основы торакальной хирургии Хронический миелобластный лейкоз у детей

Хронический миелобластный лейкоз у детей п.з 2

п.з 2 Способ переноса генов в нейроны головного мозга с помощью липосом, покрытых полиэтиленгликолем

Способ переноса генов в нейроны головного мозга с помощью липосом, покрытых полиэтиленгликолем Ветеринарная офтальмология

Ветеринарная офтальмология Медики в годы Великой Отечественной войны

Медики в годы Великой Отечественной войны Болезнь кошачьих царапин

Болезнь кошачьих царапин Иммуноферментный анализ (ИФА)

Иммуноферментный анализ (ИФА) Инфаркт миокарда и его осложнения

Инфаркт миокарда и его осложнения ВИЧ и СПИД: профилактика

ВИЧ и СПИД: профилактика Эпидемиология и профилактика сахарного диабета в г. Челябинск

Эпидемиология и профилактика сахарного диабета в г. Челябинск Органы чувств человека

Органы чувств человека Особенности осмотра детей с перинатальным поражением ЦНС, родившихся недоношенными

Особенности осмотра детей с перинатальным поражением ЦНС, родившихся недоношенными