Содержание

- 2. Физиология Принцип целесообразности Эволюционный принцип Принцип регуляции физиологических функций Принцип адаптивности Три группы физиологических процессов в

- 3. Реакции, протекающие в организме, можно рассматривать на макро и микроуровнях. Необходимо понимать взаимосвязь этих уровней и

- 4. Принцип целесообразности Любая физиологическая реакция целесообразна. Это означает, что она направлена на достижение какого-то полезного для

- 5. Эволюционный принцип Для понимания смысла многих физиологических реакций важно уметь рассматривать их с эволюционных позиций. Все

- 6. Принцип регуляции физиологических функций Физиологическая регуляция – это совокупность изменений, которые происходят в организме в ответ

- 7. Принцип адаптивности Адаптация – это приспособление живой системы к постоянно или достаточно часто действующему фактору. Адаптации

- 8. Три группы физиологических процессов в организме Пластические процессы связаны с обменом веществ. Например, в клетку поступают

- 9. Нервная система Центральная нервная система Периферическая нервная система

- 10. Центральная нервная система Это основная часть нервной системы животных и человека, состоящая из нейронов, их отростков

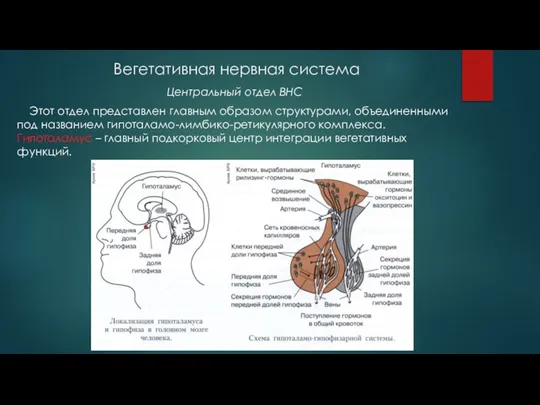

- 11. Вегетативная нервная система Центральный отдел ВНС Этот отдел представлен главным образом структурами, объединенными под названием гипоталамо-лимбико-ретикулярного

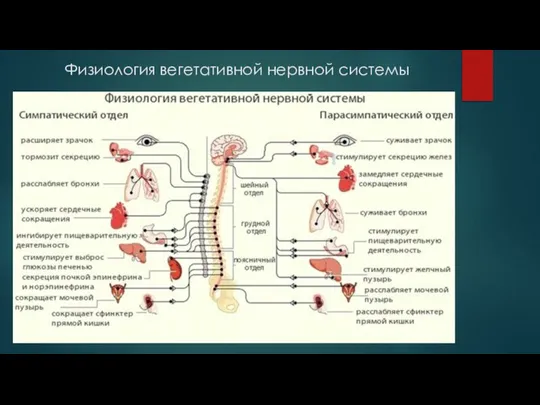

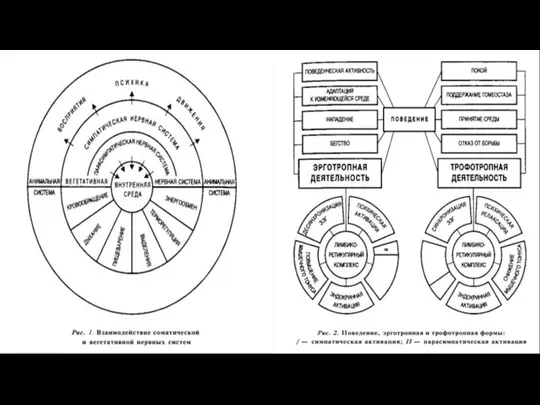

- 12. Физиология вегетативной нервной системы

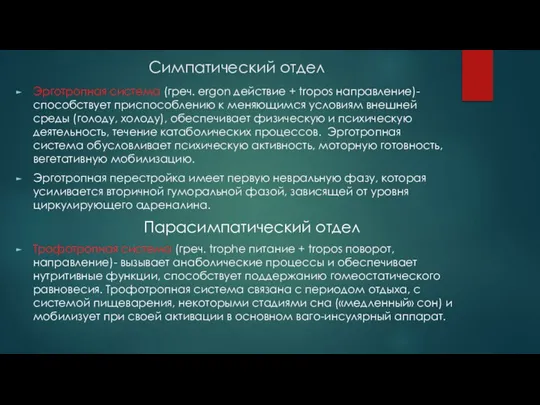

- 13. Симпатический отдел Эрготропная система (греч. ergon действие + tropos направление)-способствует приспособлению к меняющимся условиям внешней среды

- 15. Медицина Анамнез Прогноз Диагноз Эпикриз Патогенез Этиология болезни Патологическое и физиологическое

- 16. Патологическое и физиологическое В медицинской практике и даже в теоретических исследованиях в области патологии мы постоянно

- 17. Анамнез Ана́мнез (от греч. ἀνάμνησις — воспоминание) — совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путём расспроса

- 18. Прогноз Прогноз (от греч. πρόγνωσις — предвидение, предсказание) -предсказание, суждение о дальнейшем течении, развитии чего-л. (событий,

- 19. Диагноз Диáгноз (греч. διάγνωσις, лат. diagnosis; от dia «врозь» + gnosis «знание») — медицинское заключение о

- 20. Эпикриз Эпикриз (epicrisis; греческий epikrisis суждение, решение) — суждение о состоянии больного, диагнозе болезни, причинах ее

- 21. Патогенез Патогенез (pathogenesis; греч. pathos страдание, болезнь + genesis зарождение, происхождение)-это механизм развития болезни, "свойство реагирующего

- 23. Скачать презентацию

Слайд 2Физиология

Принцип целесообразности

Эволюционный принцип

Принцип регуляции физиологических функций

Принцип адаптивности

Три группы физиологических процессов в организме

Нервная

Физиология

Принцип целесообразности

Эволюционный принцип

Принцип регуляции физиологических функций

Принцип адаптивности

Три группы физиологических процессов в организме

Нервная

Слайд 3Реакции, протекающие в организме, можно рассматривать на макро и микроуровнях. Необходимо понимать

Реакции, протекающие в организме, можно рассматривать на макро и микроуровнях. Необходимо понимать

Слайд 4Принцип целесообразности

Любая физиологическая реакция целесообразна. Это означает, что она направлена на достижение

Принцип целесообразности

Любая физиологическая реакция целесообразна. Это означает, что она направлена на достижение

Принцип целесообразности является ведущим для выработки умения мыслить физиологически. Необходимо учиться, именно с этих позиций анализировать любую физиологическую реакцию. Необходимо понимать, что в организме не могут совершаться бесполезные для него процессы. Такие организмы не смогли бы выжить в процессе эволюции.

Процессы, протекающие на микроуровне, важны лишь постольку, поскольку они обеспечивают реакции макроуровня. Именно по отношению к последним и следует говорить об их целесообразности. В отличие от животных человек является существом не только биологическим, но и социальным. Воздействие социальных факторов может маскировать и даже извращать целесообразность физиологических реакций.

Слайд 5Эволюционный принцип

Для понимания смысла многих физиологических реакций важно уметь рассматривать их с

Эволюционный принцип

Для понимания смысла многих физиологических реакций важно уметь рассматривать их с

В тех случаях, когда трудно понять целесообразность той или иной реакции, нужно применить один из следующих двух подходов.

А. Реакция сложилась в ходе эволюции, в условиях, когда она была биологически целесообразной и поэтому закрепилась генетически. Теперь же эта реакция может проявляться в ситуациях, где ее физиологический смысл неочевиден.

В. Если организм оказывается в искусственно созданных условиях, то принцип целесообразности может проявиться с результатами далеко не полезными.

Слайд 6Принцип регуляции физиологических функций

Физиологическая регуляция – это совокупность изменений, которые происходят в

Принцип регуляции физиологических функций

Физиологическая регуляция – это совокупность изменений, которые происходят в

Константы гомеостаза могут быть жесткими и нежесткими (пластичными). Жесткие константы – это физико-химические показатели, которые в нормально функционирующем организме могут изменяться лишь в очень небольших пределах. Например, величина pH крови. Значительные сдвиги жестких констант опасны для жизни. Нежесткие константы – это физиологические показатели. В зависимости от условий, в которых находится организм, эти константы могут устанавливаться на более высоких или более низких уровнях в относительно широких пределах

Слайд 7Принцип адаптивности

Адаптация – это приспособление живой системы к постоянно или достаточно часто

Принцип адаптивности

Адаптация – это приспособление живой системы к постоянно или достаточно часто

Врач, умеющий мыслить физиологически, способен видеть корни и сущность болезни гораздо лучше, чем тот, кто подходит к лечению чисто механически по принципу «раз у больного изменился какой-то показатель, нужно воздействовать на организм так, чтобы вернуть этот показатель к нормальным величинам».

Слайд 8Три группы физиологических процессов в организме

Пластические процессы связаны с обменом веществ. Например,

Три группы физиологических процессов в организме

Пластические процессы связаны с обменом веществ. Например,

Энергетические процессы в организме заключаются в том, что богатые энергией питательные вещества в результате химических реакций преобразуются в продукты с более низким содержанием энергии. При этом освобождается часть энергии, которую организм использует для совершения различных видов работы и для синтеза необходимых ему веществ. Например, за счет окислительных процессов в сердечной мышце извлекается энергия, необходимая для сокращения миокарда.

Информационные процессы обеспечивают передачу каких-то сведений, получив которые система изменяет свое состояние. Информация переносится при помощи сигналов. Сигналы могут быть электрическими , химическими, звуковыми, световыми и т.д. Для переноса сигнала требуется очень малое количество энергии. Но зато сам по себе сигнал за счет заключенной в нем информации может привести к освобождению больших количеств энергии, запасенной в системе.

Слайд 9 Нервная система

Центральная нервная система

Периферическая нервная система

Нервная система

Центральная нервная система

Периферическая нервная система

Слайд 10Центральная нервная система

Это основная часть нервной системы животных и человека, состоящая

Центральная нервная система

Это основная часть нервной системы животных и человека, состоящая

Центральная нервная система связана со всеми органами и тканями организма через периферическую нервную систему, включающую у позвоночных черепные нервы, отходящие от головного мозга, спинномозговые — от спинного мозга, межпозвонковые нервные узлы; периферические отделы.

Вегетативная нервная система — нервные узлы с подходящими и отходящими от них нервными волокнами.

Слайд 11Вегетативная нервная система

Центральный отдел ВНС

Этот отдел представлен главным образом структурами, объединенными

Вегетативная нервная система

Центральный отдел ВНС

Этот отдел представлен главным образом структурами, объединенными

Слайд 12Физиология вегетативной нервной системы

Физиология вегетативной нервной системы

Слайд 13Симпатический отдел

Эрготропная система (греч. ergon действие + tropos направление)-способствует приспособлению к меняющимся

Симпатический отдел

Эрготропная система (греч. ergon действие + tropos направление)-способствует приспособлению к меняющимся

Эрготропная перестройка имеет первую невральную фазу, которая усиливается вторичной гуморальной фазой, зависящей от уровня циркулирующего адреналина.

Парасимпатический отдел

Трофотропная система (греч. trophe питание + tropos поворот, направление)- вызывает анаболические процессы и обеспечивает нутритивные функции, способствует поддержанию гомеостатического равновесия. Трофотропная система связана с периодом отдыха, с системой пищеварения, некоторыми стадиями сна («медленный» сон) и мобилизует при своей активации в основном ваго-инсулярный аппарат.

Слайд 15Медицина

Анамнез

Прогноз

Диагноз

Эпикриз

Патогенез

Этиология болезни

Патологическое и физиологическое

Медицина

Анамнез

Прогноз

Диагноз

Эпикриз

Патогенез

Этиология болезни

Патологическое и физиологическое

Слайд 16Патологическое и физиологическое

В медицинской практике и даже в теоретических исследованиях в области

Патологическое и физиологическое

В медицинской практике и даже в теоретических исследованиях в области

( «Общая патология», И.М. Давыдовский)

Слайд 17Анамнез

Ана́мнез (от греч. ἀνάμνησις — воспоминание) — совокупность сведений, получаемых при медицинском

Анамнез

Ана́мнез (от греч. ἀνάμνησις — воспоминание) — совокупность сведений, получаемых при медицинском

Первоначально схема обследования больного могла быть только с единым корнем gnosis (знание) и имела вид: «annagnosis – diagnosis – prognosis». Дословно: «знание прошлого-настоящего-будущего». Позже annagnosis был заменен на anamnesis,что определило постепенный распад схемы и раздельное существование трёх её элементов.

Слайд 18Прогноз

Прогноз (от греч. πρόγνωσις — предвидение, предсказание) -предсказание, суждение о дальнейшем

Прогноз

Прогноз (от греч. πρόγνωσις — предвидение, предсказание) -предсказание, суждение о дальнейшем

Прогноз основывается на знании этиологии и патогенеза болезней, статистических данных и анализе особенностей течения заболевания у конкретного больного. Прогнозирование как особый элемент процесса познания сопряжено со всей деятельностью врача. Врачу необходимо определить, не смертельна ли болезнь, полностью ли выздоровеет больной, возможны ли рецидивы болезни или осложнения и т.д. Необходимо предвидеть эффект и оценить риск неблагоприятных последствий избираемого лекарственного, хирургического или иного лечения. На основе прогноза можно своевременно реализовать меры по сохранению трудоспособности, предотвращению рецидивов, осложнений болезни и побочного действия лекарств.

Слайд 19Диагноз

Диáгноз (греч. διάγνωσις, лат. diagnosis; от dia «врозь» + gnosis «знание») —

Диагноз

Диáгноз (греч. διάγνωσις, лат. diagnosis; от dia «врозь» + gnosis «знание») —

Diagnosis долго существовал в трансформированном виде: diagnostike с семантикой «распознавание». Одно из известных тому свидетельств – это надпись на вратах лейденской научной клинической школы: “Qui bene diagnostic bene curat”, «Кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит». В древности врачи свои заключения о страдании больного оформляли в виде «Толкование знаков: ….». Об этом факте свидетельствуют многие истории болезней описанные в книге «Эпидемии» гиппократова сборника. Во второй половине 19 века отечественные корифеи медицины С.П. Боткин и Г.А. Захарьин использовали термин «диагностика», а свои заключения о страданиях больных оформляли в виде «эпикриза».

Слайд 20Эпикриз

Эпикриз (epicrisis; греческий epikrisis суждение, решение) — суждение о состоянии больного, диагнозе

Эпикриз

Эпикриз (epicrisis; греческий epikrisis суждение, решение) — суждение о состоянии больного, диагнозе

Эпикриз как заключение о болезни или смерти больного был регламентирован ещё во времена Петра I, а в 1754 году прописан Медицинской канцелярией в «Инструкции, данной младшим докторам генеральных госпиталей», где было предписано «после вскрытия приложить… напоследок epicrisis или рассуждение ваше». Epicrisis (суждение, решение) в настоящее время остаётся частью формуляра «Медицинская карта стационарного больного», где встречается в виде «этапного», «переводного», «заключительного», «выписного» и «посмертного».

Слайд 21Патогенез

Патогенез (pathogenesis; греч. pathos страдание, болезнь + genesis зарождение, происхождение)-это механизм развития

Патогенез

Патогенез (pathogenesis; греч. pathos страдание, болезнь + genesis зарождение, происхождение)-это механизм развития

Из сути патогенеза (функциональные сдвиги и структурные изменения) следует, что в подавляющем большинстве случаев патогенез приурочен к определенным структурам тела, т.е. к тканям, органам, реже системам. Иными словами, патогенез подразумевает локализацию процесса, которая проявляется в виде той или иной болезни. На этой основе и родился "органно-системный" (преимущественно органный) принцип разграничения болезней — "болезни органов и систем".

Подростковый алкоголизм

Подростковый алкоголизм XII пара. Подъязычный нерв

XII пара. Подъязычный нерв Фракционный фототермолиз

Фракционный фототермолиз Инсульт. Виды

Инсульт. Виды Клинический разбор. Подготовка пациента с сахарным диабетом 2 типа к проведению коронарного шунтирования

Клинический разбор. Подготовка пациента с сахарным диабетом 2 типа к проведению коронарного шунтирования Диагностика желчекаменной болезни

Диагностика желчекаменной болезни Лекция 2. Организация зубтех. производства

Лекция 2. Организация зубтех. производства Methoden der Krebsforschung zur Identifikation von Onkogenen

Methoden der Krebsforschung zur Identifikation von Onkogenen Анатомия человека

Анатомия человека Lymphadenopathy. Лимфадениты

Lymphadenopathy. Лимфадениты корь,краснуха 5 курс лф

корь,краснуха 5 курс лф Диагностика и лечение патологий дыхательной системы на ФАП. Тема 4

Диагностика и лечение патологий дыхательной системы на ФАП. Тема 4 Значимость скрининга для диагностики ВУИ у новорожденных

Значимость скрининга для диагностики ВУИ у новорожденных Profilaktika_ISMP

Profilaktika_ISMP Программы здорового образа жизни в Литве и РК по социально-экономическим характеристикам и распространенности вредных привычек

Программы здорового образа жизни в Литве и РК по социально-экономическим характеристикам и распространенности вредных привычек Все, что вы хотели знать о печени

Все, что вы хотели знать о печени Системы оптической регистрации движений глаз

Системы оптической регистрации движений глаз Актуальность проблемы классификация материнского травматизма

Актуальность проблемы классификация материнского травматизма Санитарно-гигиенические требования при пользовании сотовыми телефонами

Санитарно-гигиенические требования при пользовании сотовыми телефонами Кардиогенный шок

Кардиогенный шок Все мы любим и слушаем музыку. Звуки музыки всюду сопровождают нас, будь то шум дождя или пение птиц, шелест листвы или мелодии люби

Все мы любим и слушаем музыку. Звуки музыки всюду сопровождают нас, будь то шум дождя или пение птиц, шелест листвы или мелодии люби Үймереттердің ыстық сумен қамту жүйесі

Үймереттердің ыстық сумен қамту жүйесі Гимнастика при плоскостопии

Гимнастика при плоскостопии Что надо знать школьникам о СПИДе ?

Что надо знать школьникам о СПИДе ? ЛЕЧЕНИЕ, ПОДДЕРЖИВАНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ в Пародонтологии. - презентация_

ЛЕЧЕНИЕ, ПОДДЕРЖИВАНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ в Пародонтологии. - презентация_ Внутрикостная или спонгиозная анестезия

Внутрикостная или спонгиозная анестезия Острый обструктивный ларингит. Эпиглоттит

Острый обструктивный ларингит. Эпиглоттит Методы изучения заболеваемости. Социально-гигиенический мониторинг

Методы изучения заболеваемости. Социально-гигиенический мониторинг