Слайд 2Основные компоненты пирамидной системы:

Двигательные области коры больших полушарий (1, 2, 3, 4,

5, 6, 7 поля коры по Бродману). Прецентральная и постцентральная извилины

Пирамидные пути: передний и боковой кортикоспинальные тракты, кортиконуклеарный (корково-ядерный) путь.

Слайд 5Симптомы центрального («спастического») паралича:

гипертонус мышц (преимущественно сгибателей)

повышение глубоких (сухожильных рефлексов) при угнетении

или выпадении поверхностных (кожных), а также появление патологических рефлексов

отсутствие атрофии мышц

клонусы и синкинезии.

Симптомы периферического («вялого») паралича:

атония мышц

арефлексия

атрофия мышечной ткани

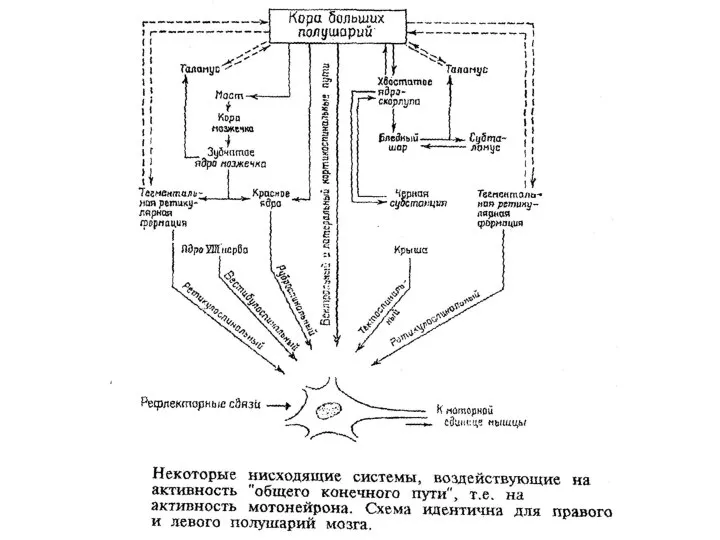

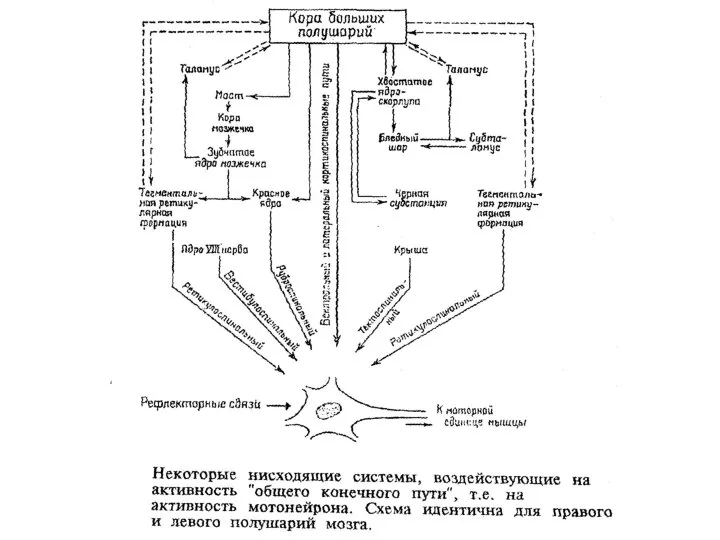

Слайд 7Непирамидная система (схема)

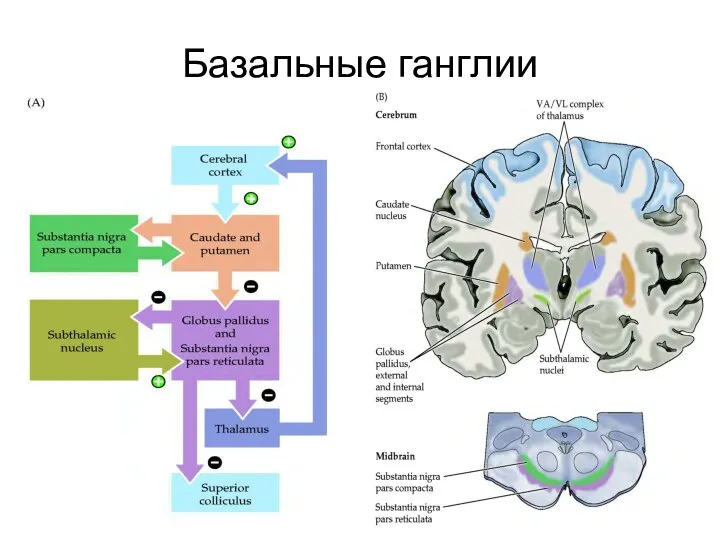

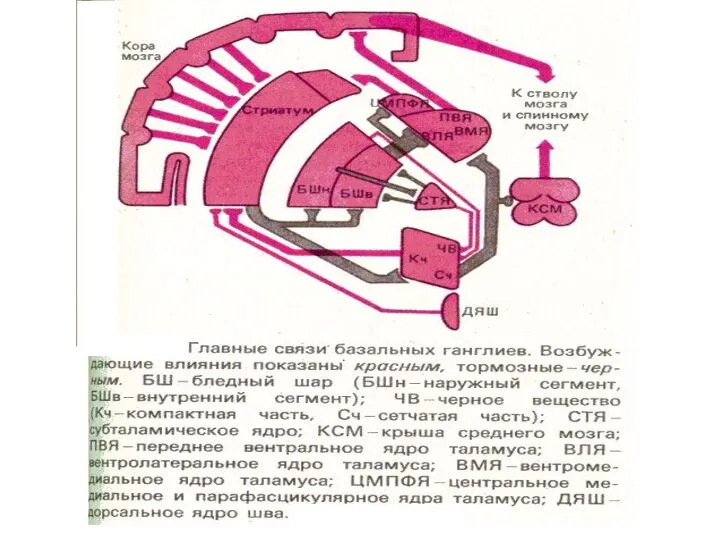

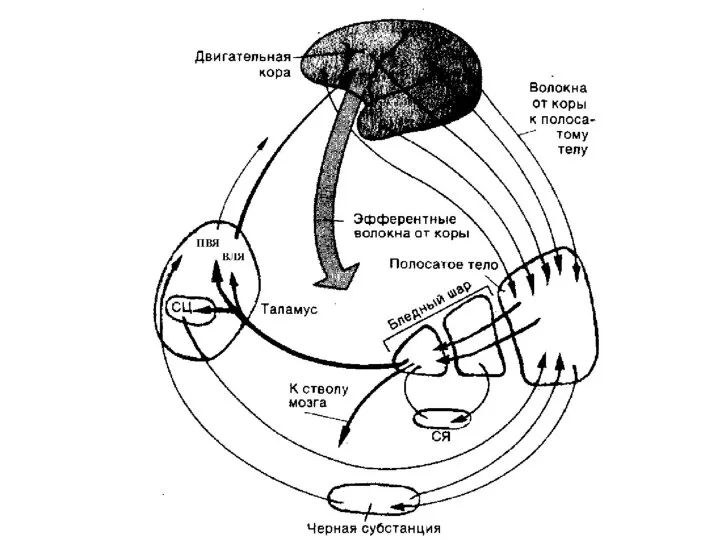

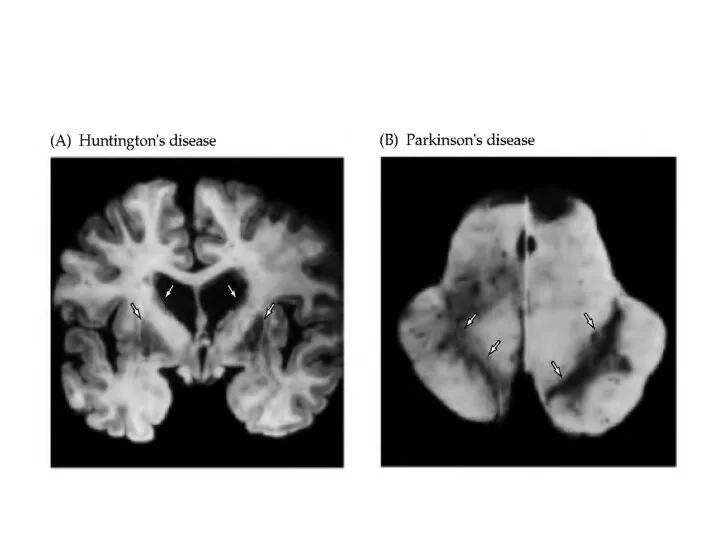

Слайд 11Паркинсонизм (болезнь Паркинсона)

Возникает при поражении дофаминергических нейронов компактной части черной субстанции (снижение

концентрации стриарного дофамина), что приводит к растормаживанию нейронов стриатума. Проявляется в виде триады: мышечная ригидность - повышение тонуса мышц, преимущественно сгибателей; акинезия (гипокинезия) - снижение двигательной активности, обеднение движений, их замедленность; тремор - дрожание различных сегментов тела. При активных или пассивных движениях тремор может исчезать. Иногда возникают вегетативные расстройства. Характерны нарушения психики: снижение инициативы, интереса к окружающему; эмоциональные расстройства - эмоциональная тупость, раздражительность, эгоцентризм, назойливость, импульсивность; снижение интеллекта, деменция

Слайд 12Большая хорея (хорея Гентингтона)

Хроническое дегенеративное заболевание. Возникает при поражении внутристриарных нейронов, при

гибели внутристриарных холинергических волокон и ГАМК-ергических волокон, идущих от стриарных нейронов к нейронам черного вещества. Кроме того, наблюдается повышение функциональной активности дофаминергических нейронов черного вещества, проецирующихся в стриатум. Проявляется гиперкинезами (непроизвольные размашистые движения конечностей, больные гримасничают, при ходьбе раскачиваются, пританцовывают и т.д.), нарушениями речи (медленная, неравномерная). Возникают психические расстройства (эмоциональные нарушения, нарушения памяти, снижение интеллекта, деменция) и галюцинаторные психозы. Течение - прогрессирующее

Слайд 13Малая хорея (хорея Сиденхема)

Возникает преимущественно в детском и подростковом возрасте (5-15 лет),

на фоне ревматоидных или острых воспалительных поражений ЦНС. Связано с функциональной незрелостью гематоэнцефалического барьера, на фоне которой развиваются временные функциональные расстройства деятельности внутристриарных холинергических и ГАМК-ергических нейронов. Проявляется гиперкинезами: насильственными непроизвольными движениями рук, языка, иногда нарушается глотание, речь и ходьба. Сопровождается мышечной гипотонией (резкое снижение мышечного тонуса). В большинстве случаев полное выздоровление наблюдается через несколько месяцев от начала заболевания, рецидивы редки

Слайд 14Атетоз

Возникает при поражении преимущественно бледного шара, однако иногда появляется и при поражении

хвостатого ядра. Проявляется гиперкинезом в виде медленных насильственных, тонических движений, которые одновременно захватывают как мышцы агонисты, так и антагонисты. Движения носят вычурный, червеобразный характер, распространяются преимущественно на дистальные отделы конечностей и мимическую мускулатуру

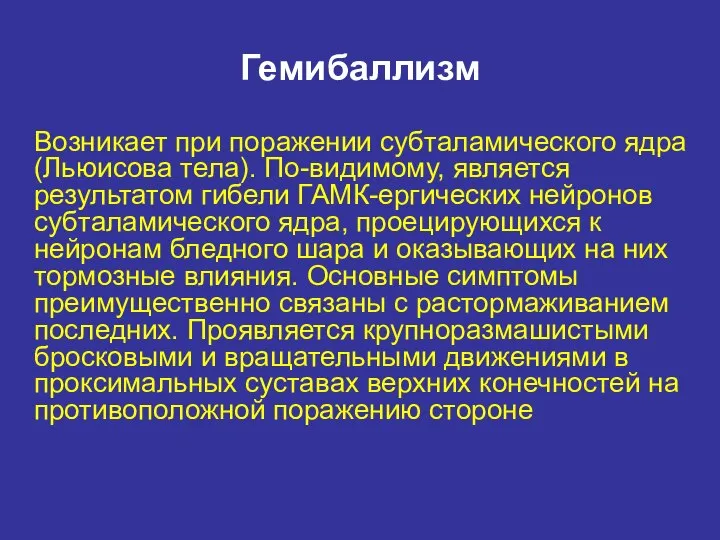

Слайд 15Гемибаллизм

Возникает при поражении субталамического ядра (Льюисова тела). По-видимому, является результатом гибели ГАМК-ергических

нейронов субталамического ядра, проецирующихся к нейронам бледного шара и оказывающих на них тормозные влияния. Основные симптомы преимущественно связаны с растормаживанием последних. Проявляется крупноразмашистыми бросковыми и вращательными движениями в проксимальных суставах верхних конечностей на противоположной поражению стороне

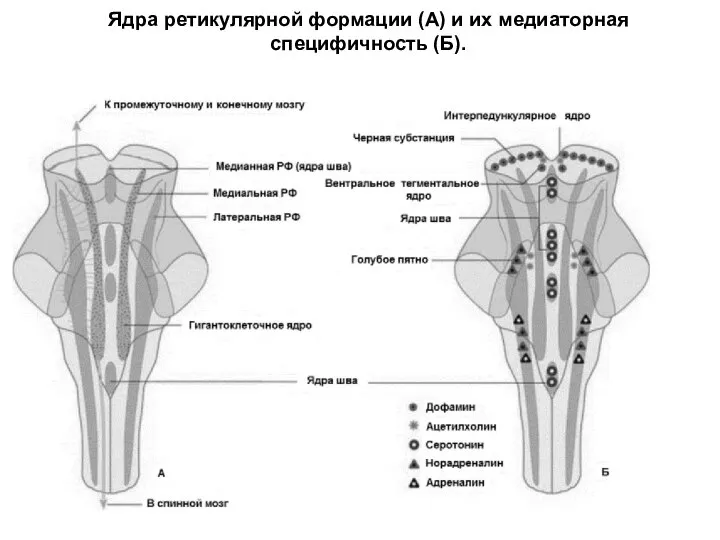

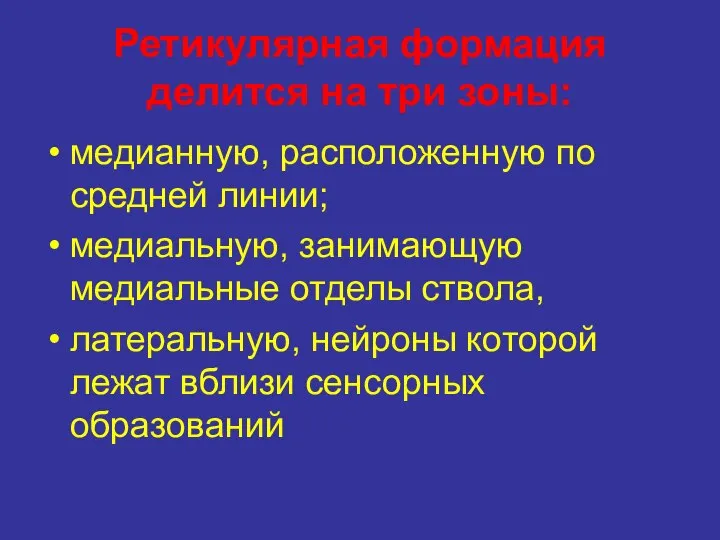

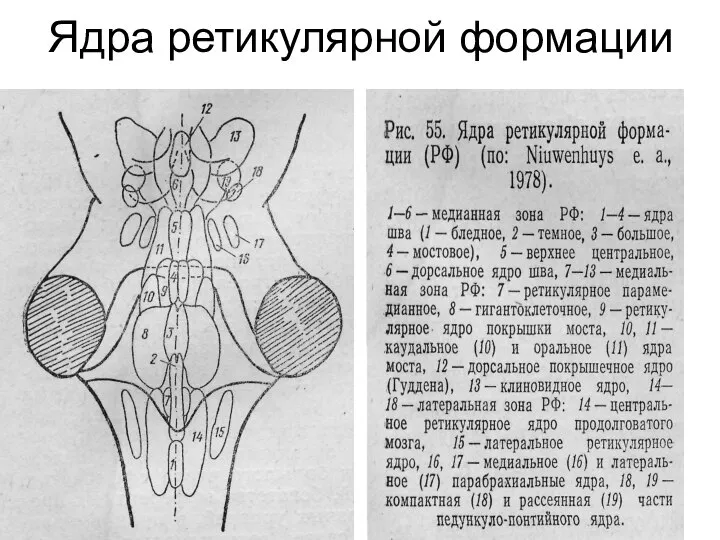

Слайд 17Ретикулярная формация делится на три зоны:

медианную, расположенную по средней линии;

медиальную,

занимающую медиальные отделы ствола,

латеральную, нейроны которой лежат вблизи сенсорных образований

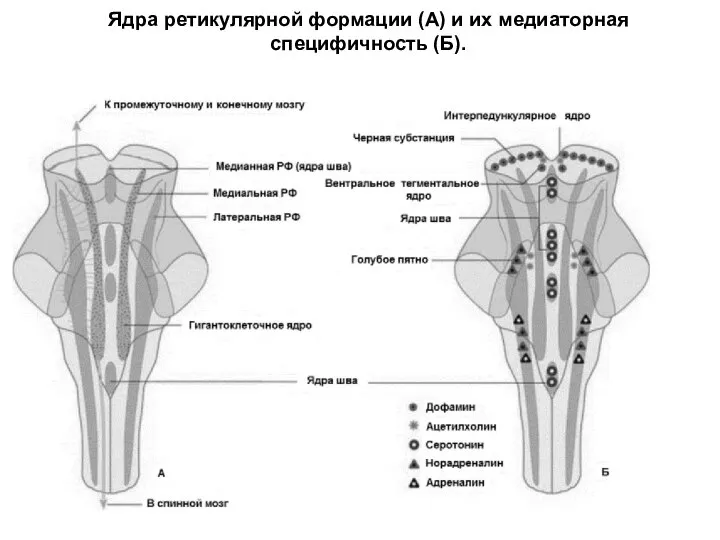

Слайд 18Ядра ретикулярной формации (А) и их медиаторная специфичность (Б).

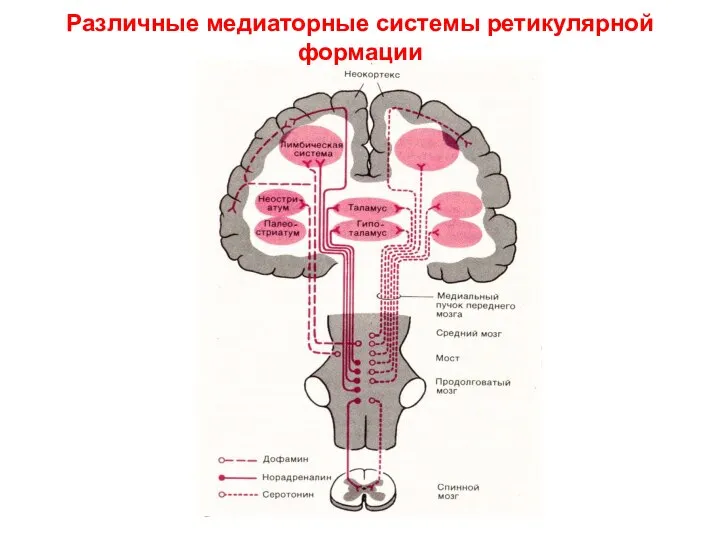

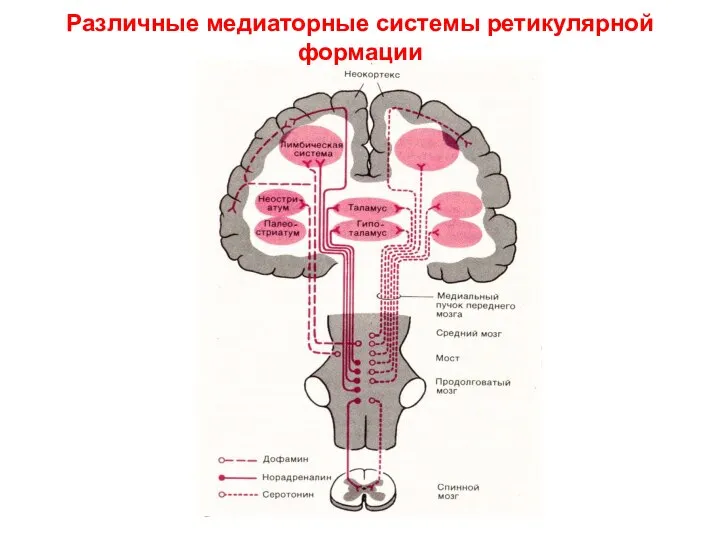

Слайд 20Различные медиаторные системы ретикулярной формации

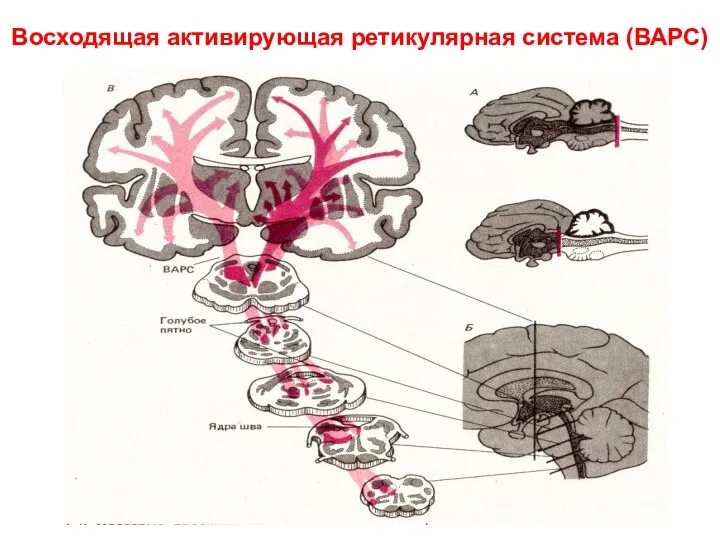

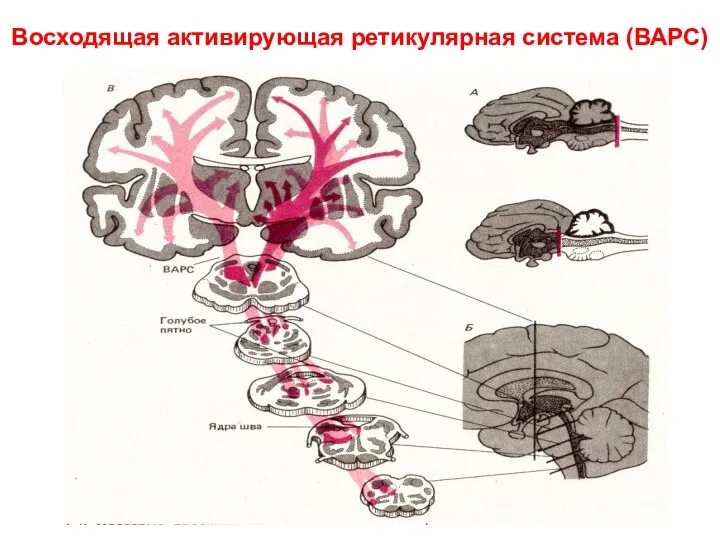

Слайд 21Восходящая активирующая ретикулярная система (ВАРС)

Слайд 23Общие функции ретикулярной формации

регуляции возбудимости коры: уровня осознания стимулов и реакций,

ритма сон/бодрствование (восходящая активирующая ретикулярная система);

придании аффективно-эмоциональных аспектов сенсорным стимулам, особенно болевым, за счет передачи афферентной информации в лимбическую систему;

двигательной регуляции, особенно связанной с так называемыми жизненно важными рефлексами (кровообращения, дыхания, глотания, кашля и чихания), требующими координации нескольких афферентных и эфферентных систем;

регуляции позы и целенаправленных движений.

Болезни крови

Болезни крови Onconetix. Таргетная панель для подбора эффективной терапии с учетом генетических особенностей опухоли

Onconetix. Таргетная панель для подбора эффективной терапии с учетом генетических особенностей опухоли Анатомия и физиология кожи

Анатомия и физиология кожи Биопсия лимфоузлов

Биопсия лимфоузлов Ведение беременности и родов при ЭГЗ и патологии половых органов

Ведение беременности и родов при ЭГЗ и патологии половых органов СД Меры контроля и безопасности в профилактике ИСМП

СД Меры контроля и безопасности в профилактике ИСМП Витреотинальная микрохирургия. Оборудование и инструменты

Витреотинальная микрохирургия. Оборудование и инструменты Современная концепция развития родовой деятельности. Роль плода. Паракринный механизм возникновения родовой деятельности

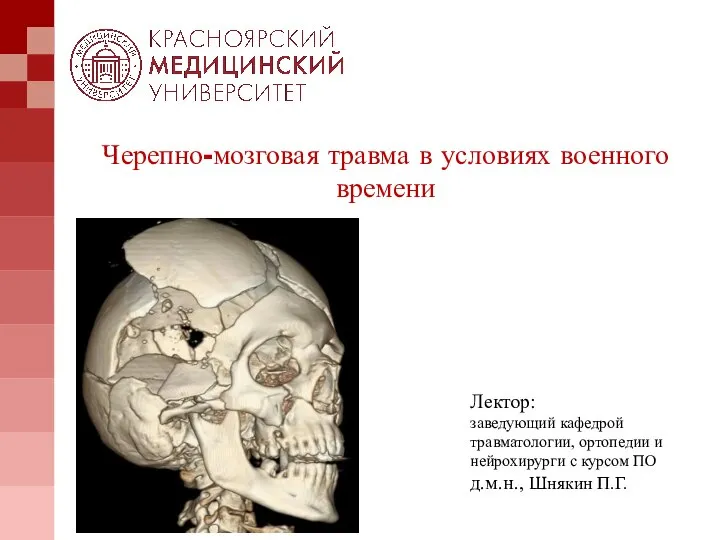

Современная концепция развития родовой деятельности. Роль плода. Паракринный механизм возникновения родовой деятельности Оказание помощи больным с ЧМТ на догоспитальном этапе

Оказание помощи больным с ЧМТ на догоспитальном этапе Бронхоэктатическая болезнь у детей

Бронхоэктатическая болезнь у детей Гигиена и правила ухода за кожей

Гигиена и правила ухода за кожей Пищевые токсические инфекции

Пищевые токсические инфекции Функции желёз внутренней секреции

Функции желёз внутренней секреции ЧМТ-2

ЧМТ-2 Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций при взрывах и пожарах

Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций при взрывах и пожарах Пренатальная гимнастика. Часть 2

Пренатальная гимнастика. Часть 2 Клинический случай

Клинический случай PATH.ANATOMY PPT

PATH.ANATOMY PPT Введение и течение беременности и родов при ВИЧ инфекции

Введение и течение беременности и родов при ВИЧ инфекции Хімія та медицина

Хімія та медицина Воздушно-капельные инфекции

Воздушно-капельные инфекции Гипертоническая болезнь

Гипертоническая болезнь 6_ рак кожи

6_ рак кожи Фантомные боли

Фантомные боли Визуализация сигнальных лимфоузлов - краеугольный камень в определении тактики лучевого лечения больных раком молочной железы

Визуализация сигнальных лимфоузлов - краеугольный камень в определении тактики лучевого лечения больных раком молочной железы Ана сүтінің пайдалы қасиеттерінің зерттелуі

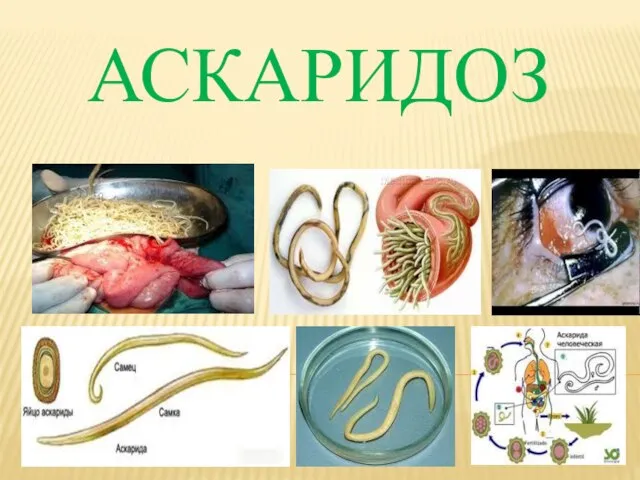

Ана сүтінің пайдалы қасиеттерінің зерттелуі Аскарида (Ascarіdae)

Аскарида (Ascarіdae) Предупреждение и лечение болевых синдромов у пациентов с гемофилией А

Предупреждение и лечение болевых синдромов у пациентов с гемофилией А