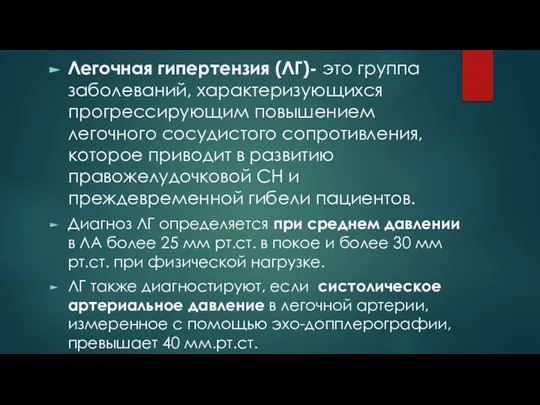

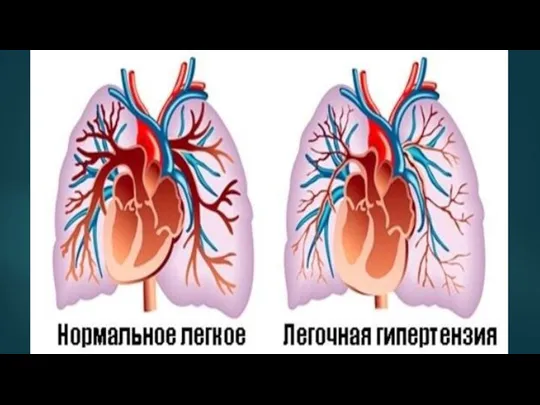

Слайд 2Легочная гипертензия (ЛГ)- это группа заболеваний, характеризующихся прогрессирующим повышением легочного сосудистого сопротивления, которое

приводит в развитию правожелудочковой СН и преждевременной гибели пациентов.

Диагноз ЛГ определяется при среднем давлении в ЛА более 25 мм рт.ст. в покое и более 30 мм рт.ст. при физической нагрузке.

ЛГ также диагностируют, если систолическое артериальное давление в легочной артерии, измеренное с помощью эхо-допплерографии, превышает 40 мм.рт.ст.

Слайд 3В норме ДЛА ср. в покое составляет, в среднем, 14±3 мм рт.ст

и не превышает 20 мм рт.ст.

Клиническое значение ДЛАср. в диапазоне 21-24 мм рт. ст. остается неясным, однако всегда требуется тщательный динамический контроль в группах риска- при системных заболеваниях соединительной ткани (СЗСТ), у родственников больных с наследуемой легочной артериальной гипертензией (ЛАГ) и т.д.

Слайд 4Идиопатическая (первичная) легочная гипертензия (ИЛГ) – редкое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся выраженным

повышением легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии, часто прогрессирующим течением с быстрым развитием декомпенсации правого желудочка и фатальным прогнозом.

Слайд 5Эпидемиология. Заболеваемость ИЛГ в общей популяции составляет 1-2 случая на 1 млн.населения

в год. Заболевание может манифестировать в любом возрасте, но у женщин это чаще всего третья декада жизни, у мужчин – четвертая. По данным регистра ИЛГ Национального института здоровья США, средний возраст больных составил 36 лет, соотношение мужчины/женщины – 1,7 : 1; возраст старше 60 лет был у 9%, моложе 20 лет – 8%. Средний период от дебюта заболевания до момента установления диагноза составляет 2 года.

Слайд 6Этиология и патогенез

ИЛГ относится к числу орфанных заболеваний.

Характерен аутосомно-доминантный тип наследования

- проявлением заболевания в более раннем возрасте и в более тяжелой форме в каждом последующем поколении. Отмечается феномен неполной пенетрантности, т.е. не у всех носителей мутации гена развивается ЛГ.

В патогенезе заболевания следует выделить четыре основных патофизиологических феномена:

вазоконстрикция

редукция легочного сосудистого русла

снижение эластичности легочных сосудов

облитерация легочных сосудов: тромбоз in situ, пролиферация гладкомышечных клеток.

Слайд 7Современные теории патогенеза ИЛГ фокусируются на дисфункции или повреждении эндотелия, приводящей к

нарушению баланса между вазоконстриктивными и вазодилатирующими веществами и преобладанию вазоконстрикции.

В результате процессов воспаления образуется порочный круг: повреждение эндотелия неуклонно прогрессирует и приводит к ремоделированию легочных сосудов, нарастанию сосудистой обструкции и облитерации.

При этом патологические процессы затрагивают все слои сосудистой стенки, различные типы клеток- эндотелиальные, гладкомышечные, фибробласты. В адвентиции отмечается повышенная продукция экстрацеллюлярного матрикса, включая коллаген, эластин, фибронектин и тенасцин. Воспалительные клетки и тромбоциты также играют существенную роль в развитии ЛГ. В плазме крови больных с ЛГ повышены уровни провоспалительных цитокинов, в тромбоцитах нарушается метаболизм серотонина.

Слайд 8Дисбаланс между тромботическими, митогенными, провоспалительными, вазоконстриктивными факторами и механизмами обратного действия- авнтикоагулянтными,

антимитогенными, вазодилатирующими, способствует вазоконстрикции и тромбозам, пролиферативным и воспалительным изменениям в легочном микроциркуляторном русле.

Именно эти механизмы ответственны за развитие и прогрессирование патологических обструктивных процессов в легочных сосудах при ЛГ, увеличению легочного сосудистого сопротивления, перегрузке и декомпенсации правого желудочка, гибели больных.

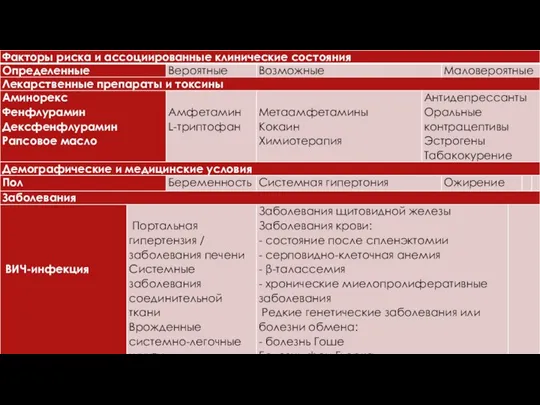

Слайд 10Факторы риска и ассоциированные клинические состояния

Фактор риска (ФР) ЛГ- это любой экзогенный

либо эндогенный фактор, состояние или заболевание, которое может играть предрасполагающую роль или способствовать развитию ЛГ.

ФР могут быть фенотипические признаки (возраст, пол), лекарственные препараты, химические вещества, инфекционные агенты и т.д.

Термин «ассоциированные клинические состояния» используется для обозначения таких клинических состояний, наличие которых связано со статически достоверным увеличением вероятности развития ЛГ.

Абсолютный риск развития ЛГ при наличии известных ФР достаточно низкий, поэтому индивидуальная чувствительность или генетическая предрасположенность по-видимому играет приоритетную роль. Все ФР и ассоциированные состояния можно классифицировать в соответствии со степенью ассоциации с ЛГ и наличия установленной причинной связи

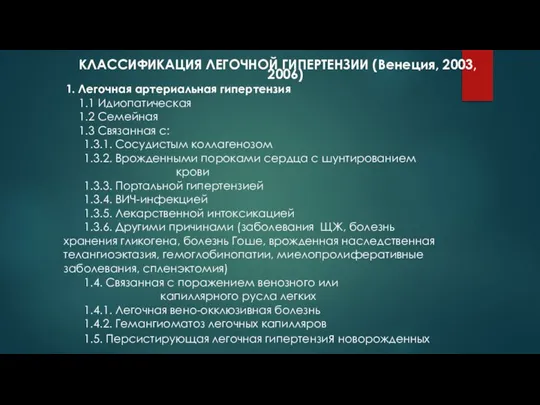

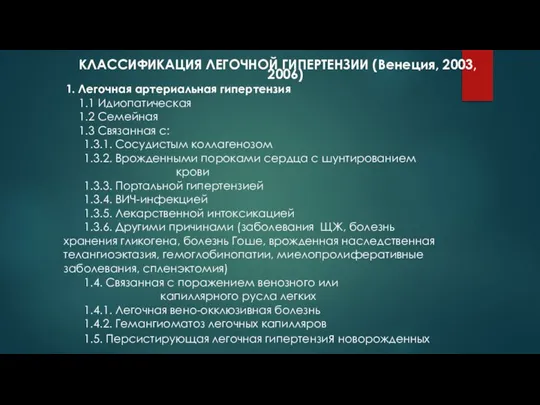

Слайд 12КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ (Венеция, 2003, 2006)

1. Легочная артериальная гипертензия

1.1 Идиопатическая

1.2 Семейная

1.3

Связанная с:

1.3.1. Сосудистым коллагенозом

1.3.2. Врожденными пороками сердца с шунтированием

крови

1.3.3. Портальной гипертензией

1.3.4. ВИЧ-инфекцией

1.3.5. Лекарственной интоксикацией

1.3.6. Другими причинами (заболевания ЩЖ, болезнь

хранения гликогена, болезнь Гоше, врожденная наследственная

телангиоэктазия, гемоглобинопатии, миелопролиферативные

заболевания, спленэктомия)

1.4. Связанная с поражением венозного или

капиллярного русла легких

1.4.1. Легочная вено-окклюзивная болезнь

1.4.2. Гемангиоматоз легочных капилляров

1.5. Персистирующая легочная гипертензия новорожденных

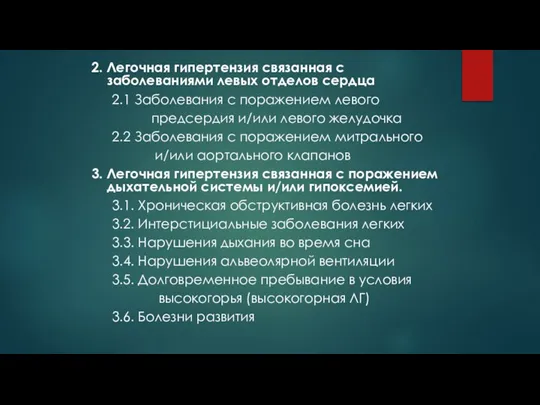

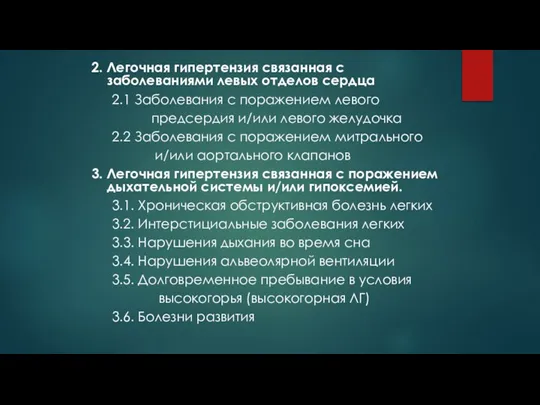

Слайд 132. Легочная гипертензия связанная с заболеваниями левых отделов сердца

2.1 Заболевания с поражением

левого

предсердия и/или левого желудочка

2.2 Заболевания с поражением митрального

и/или аортального клапанов

3. Легочная гипертензия связанная с поражением дыхательной системы и/или гипоксемией.

3.1. Хроническая обструктивная болезнь легких

3.2. Интерстициальные заболевания легких

3.3. Нарушения дыхания во время сна

3.4. Нарушения альвеолярной вентиляции

3.5. Долговременное пребывание в условия

высокогорья (высокогорная ЛГ)

3.6. Болезни развития

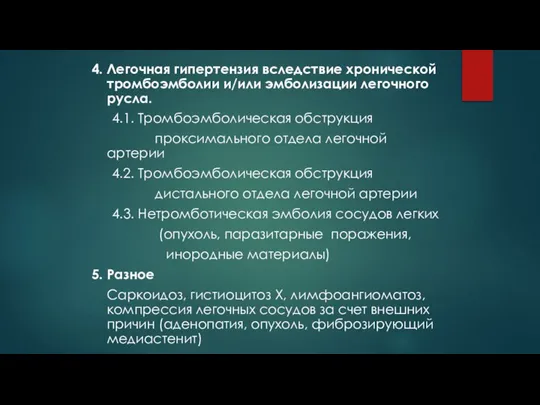

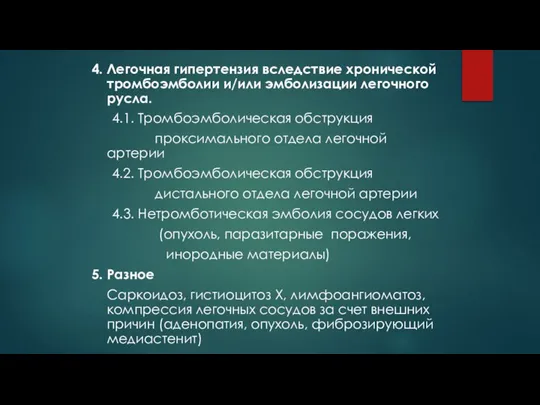

Слайд 144. Легочная гипертензия вследствие хронической тромбоэмболии и/или эмболизации легочного русла.

4.1. Тромбоэмболическая обструкция

проксимального отдела легочной артерии

4.2. Тромбоэмболическая обструкция

дистального отдела легочной артерии

4.3. Нетромботическая эмболия сосудов легких

(опухоль, паразитарные поражения,

инородные материалы)

5. Разное

Саркоидоз, гистиоцитоз Х, лимфоангиоматоз, компрессия легочных сосудов за счет внешних причин (аденопатия, опухоль, фиброзирующий медиастенит)

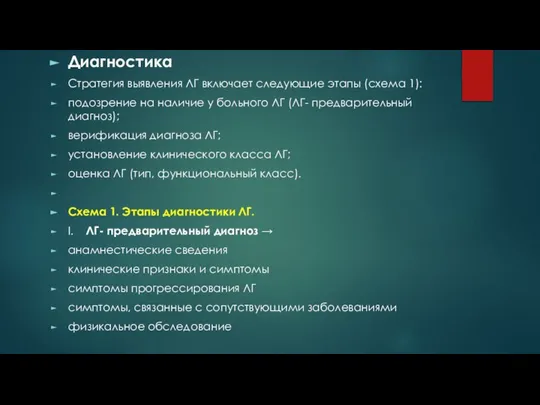

Слайд 15Диагностика

Стратегия выявления ЛГ включает следующие этапы (схема 1):

подозрение на наличие у больного

ЛГ (ЛГ- предварительный диагноз);

верификация диагноза ЛГ;

установление клинического класса ЛГ;

оценка ЛГ (тип, функциональный класс).

Схема 1. Этапы диагностики ЛГ.

I. ЛГ- предварительный диагноз →

анамнестические сведения

клинические признаки и симптомы

симптомы прогрессирования ЛГ

симптомы, связанные с сопутствующими заболеваниями

физикальное обследование

Слайд 16II. верификация диагноза ЛГ →

ЭКГ

ВКГ, ФКГ

рентгенография органов грудной клетки,

ЭХОКГ

Оценка гемодинамики (катетеризация правых

отделов сердца и легочной артерии, ОФП)

III. установление клинического класса ЛГ →

ФВД

вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких

компьютерная томография

МРТ сердца и крупных сосудов

ангиопульмонография

Слайд 17IV. оценка ЛГ (тип,ТФН): →

анализы крови : общий, биохимический, иммунологический; коагулограмма крови,

гормоны щитовидной железы, ТТГ , серологический тест на ВИЧ

УЗИ внутренних органов

тест 6-минутной ходьбы/ кардиопульмональный тест

оценка ФК

биопсия легких

Слайд 18Этап I. Подозрение у больного наличия ЛГ (ЛГ- предварительный диагноз)

Клинические симптомы

неспецифичны и имитируют ряд распространенных заболеваний, что затрудняет раннюю диагностику.

Одышка инспираторного характера, выраженная в различной степени, постепенно нарастает, но приступов удушья нет.

Боли в грудной клетке неопределенного характера, не купируются нитроглицерином.

Головокружения и синкопе провоцируются ФН.

Бледность, затем цианоз кожи лица, конечностей, затемнение сознания. Обмороки продолжаются от 2-5 до 20-25 мин.

Сердцебиение, перебои в работе сердца (злокачественных нарушений не бывает).

Кашель – связан с застоем или воспалением

Кровохарканье, как правило, однократное (ТЭЛА мелких ветвей).

Слайд 19При физикальном осмотре при ЛГ наиболее часто выявляется акроцианоз, при длительном течении

болезни - изменение фаланг пальцев по типу «барабанных палочек» и ногтей в виде «часовых стекол».

При развитии правожелудочковой СН отмечаются набухание шейных вен, гепатомегалия, периферические отеки, асцит.

При аускультации с большой долей вероятности можно установить наличие патологии легких и сердца, а также выраженность ЛГ.

Слайд 20Симптомы прогрессирования заболевания

Отеки нижних конечностей, асцит, снижение аппетита, выраженная слабость свидетельствуют о

дисфункции ПЖ, нарастании степени трикуспидальной недостаточности. Для оценки динамики течения заболевания и эффективности проводимой терапии необходимо количественно оценивать толерантность к физическим нагрузкам (функциональный класс, тест 6-минутной ходьбы).

Анамнестические сведения

Благодаря установленной генетической предрасположенности к ЛГ необходимо исключить наличие характерной клинической симптоматики у родственников больного. Следует учитывать потенциальный риск развития ЛГ при применении лекарственных препаратов, токсинов (аноректики, рапсовое масло), химиотерапии (циклофосфан, блеомицин и др.). Диагноз высоко вероятен у больных с симптомами ЛГ, возникающими на фоне коллагеновых сосудистых заболеваний, портальной гипертензии, ВИЧ-инфекции, врожденных пороков сердца со сбросом крови слева направо, венозных тромбозов.

Слайд 21Этап II. Верификация диагноза ЛГ

При обнаружении тех или иных патологических изменений, указывающих

на наличие ЛГ, необходимо провести ряд инструментальных методов обследований.

ЭКГ выявляет признаки гипертрофии и перегрузки правого желудочка, дилатации и гипертрофии правого предсердия (Р-pulmonale), отклонение элесктрической оси сердца вправо. Гипертрофия правого желудочка выявляется у 87%, отклонение электрической оси сердца вправо у 79% больных с ИЛГ. Учитывая, что чувствительность ЭКГ при ЛГ составляет лишь 55%, а специфичность 70%, ЭКГ не всегда является методом скрининга в диагностике ЛГ. У больных с тяжелой ЛГ может обнаруживаться неизмененная ЭКГ.

Слайд 22Рентгенография органов грудной клетки позволяет уточнить этиологию ЛГ: выявить интерстициальные заболевания легких, приобретенные

и врожденные пороки сердца, а также судить о тяжести ЛГ. Основными рентгенологическими признаками ЛГ являются выбухание ствола и левой ветви легочной артерии, которые формируют в прямой проекции II дугу по левому контуру сердца, расширение корней легких, увеличение правых отделов сердца.

У 90% больных ИЛГ на момент установления диагноза, у больных с мягкой ЛГ вследствие заболеваний левых отделов, при ЛВОБ рентгенологическая картина легких и сердца может быть не изменена.

У большинства больных ИЛГ отмечается повышение прозрачности легочных полей на периферии за счет обеднения легочного рисунка.

Слайд 24ЭХОКГ считается наиболее ценным неинвазивным методом диагностики ЛГ, так как не только

позволяет оценить уровень систолического давления в легочной артерии, но и дает важную информацию о причине и осложнениях ЛГ. Метод позволяет исключить поражения митрального, аортального клапанов, болезни миокарда, врожденные пороки с шунтированием крови слева направо, приводящие к развитию ЛГ.

При отсутствии обструкции выносящего тракта правого желудочка по степени трикуспидальной регургитации можно расчетным путем определить величину систолического давления в легочной артерии (СДЛА) с помощью модифицированного уравнения Бернулли: ΔР= 4V2 , где ΔР – градиент давления через трехстворчатый клапан , V- скорость трикуспидальной регургитации в м/с. Если ΔР<50мм.рт.ст., то систолическое давление в легочной артерии равняется ΔР. При ΔР< 85мм.рт.ст. СДЛА равно ΔР +10мм.рт.ст., при ΔР >85мм.рт.ст. СДЛА равно ΔР+15мм.рт.ст.

Слайд 25По значению систолического давления в легочной артерии выделяют следующие степени легочной гипертензии:

– незначительная гипертензия – 40 - 50 мм рт.ст.;

– умеренная гипертензия – 50-80 мм рт.ст.;

– выраженная гипертензия – более 80 мм рт.ст.

Слайд 26Катетеризация правых отделов сердца проводится с целью верификации диагноза ЛГ, оценки тяжести гемодинамических

нарушений и проведения тестов на вазореактивность. Необходимо оценивать следующие параметры: давление в правом предсердии, давление в легочной артерии (систолическое, диастолическое, среднее), давление заклинивания в легочной артерии (ДЗЛА), сердечный выброс (методом термодилюции или по Фику в случаях наличия системно-легочных шунтов), АД, легочное и системное сосудистое сопротивление, насыщение кислородом артериальной и венозной крови ,а также крови из верхней полой вены при системно-легочных шунтах.

Катетеризация правых отделов сердца необходима для больных с мягкой ЛГ по данным допплеровского исследования, имеющих II и III ФК (ВОЗ) для определения тактики лечения.

У больных с умеренной и тяжелой ЛГ проведение катетеризации правых отделов сердца необходимо для оценки прогноза.

Повышенное среднее давление в правом предсердии и среднее давление ЛА, низкий сердечный выброс и сниженная сатурация венозной крови кислородом свидетельствуют о худшем прогнозе больных ИЛГ.

Слайд 27С помощью острых фармакологических проб (ОФП) во время катетеризации пр. отделов сердца

и ЛА можно определить потенциальный успех лечения антагонистами кальция. Для проведения ОФП используются короткодействующие вазодилататоры, воздействующие на МК кровообращения: простагландин Е1 и ингаляционный оксид азота.

Положительная ОФП определяется при снижении среднего ДЛА более чем на 10 мм.рт.ст., достижении абсолютной величины среднего ДЛА менее 40 мм.рт.ст. при увеличении или отсутствии динамики сердечного выброса. Только четверть больных ИЛГ, которые имеют положительную ОФП, можно с успехом длительно лечить антагонистами кальция. Из-за возможных серьезных осложнений не следует назначать антагонисты кальция эмпирически, без проведения ОФП.

У больных с хронической тромбоэмболией ЛА, врожденными пороками сердца необходимо также оценивать ОФП для определения потенциального успеха терапии антагонистами кальция.

Слайд 28Этап III. Установление клинического класса ЛГ

На этом этапе необходимо провести трансторакальную ЭХОКГ,

легочные функциональные тесты (газовый состав артериальной крови), вентилляционно- перфузионную сцинтиграфию легких, компьютерную томографию, ангиопульмонографию.

Для больных ЛГ характерно уменьшение диффузионной способности монооксида углерода (40-80% от нормы), небольшое или умеренное снижение легочных объемов, нормальное или незначительно сниженное PaO2 и обычно сниженное из-за альвеолярной гипервентиляции PaСO2.

Наличие необратимой обструкции дыхательных путей свидетельствует в пользу ХОБЛ как причины гипоксической ЛГ.

Сниженные легочные объемы и диффузионная способность легких могут указывать на наличие интерстициального заболевания легких.

Проведение полисомнографии позволяет исключить обструктивные нарушения во время сна и эпизоды десатурации.

Слайд 29Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких

У больных ЛГ можно обнаружить как абсолютно неизмененную картину, так

и небольшие периферические субсегментарные дефекты перфузии без нарушенной вентиляции. Этот метод является наиболее информативным в диагностике клинического класса 4 - хронической тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей.

Компьютерная томография (КТ) играет важную роль в дифференциальной диагностике ЛГ. Обеспечивая детальное изображение легочной паренхимы, позволяет диагностировать интерстициальные заболевания легких и эмфизему. При застойной левожелудочковой недостаточности может обнаруживаться феномен «матового стекла» и утолщение интерлобулярных септ.

КТ позволяет оценить состояние легочных полей, а также сердца и сосудов с помощью контрастирования полостей сердца и просвета сосудов при внутривенном введении 80-120 мл контрастного вещества. КТ- картина хронической тромбоэмболии - полная окклюзия ЛА или ее ветвей, наличие эксцентрических дефектов вследствие тромбозов или реканализованные тромбы.

Слайд 30Магнитно-резонансная томография (МРТ) используется у больных с ЛГ для оценки морфологических и функциональных

изменений сердца и легочного кровообращения, обычно не используется в рутинной практике. Главным преимуществом метода является трехмерный (объемный) способ получения изображений без артефактов от костей и легочных полей, высокое пространственное разрешение, а также отсутствие лучевой нагрузки, неинвазивность, естественный контраст от движущейся крови. Чаще всего МРТ используется при обследовании пациентов с ИЛГ, тромбоэмболией легочной артерии, врожденными пороками сердца со сбросом крови слева направо.

Ангиопульмонография традиционно считается наилучшим методом, позволяющим установить показания к эндартерэктомии. У больных с подозрением на хроническую ТЭЛА, не подтвержденную при сцинтиграфии легких, для диагностики дистальных обструкций легочного сосудистого русла целесообразно проведение ангиопульмонографии.

Процедура проходит без осложнений при наличии высококвалифицированного персонала, применении современных контрастов, при этом возможно селективное контрастирование правой и левой основных ветвей ЛА и анализ в множественных проекциях.

Слайд 31Этап IV. Оценка ЛГ (тип, функциональный класс)

Больным ЛГ необходимо проводить рутинные лабораторные

тесты: биохимический и общий анализы крови, исследовать коагулограмму, уровни D-димера, антитромбина III, протеина С для исключения тромбофилии. оценивать гормональную функцию ЩЖ, определять титр антител к фосфолипидам (волчаночный антикоагулянт, антитела к кардиолипину). Около трети больных ИЛГ имеют повышенный титр антинуклуклеарных антител (менее 1:80). Больные ЛГ с существенно повышенным титром антител или подозрением на наличие СЗСТ нуждаются в консультации ревматолога. Всем больным в обязательном порядке следует проводить тест на ВИЧ-инфекцию.

Анализы крови:

общий (уровень гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов),

биохимический (оценка функции почек, печени, содержания белка),

иммунологический (антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт),

коагулограмма крови, гормоны щитовидной железы, ТТГ,

серологический тест на ВИЧ

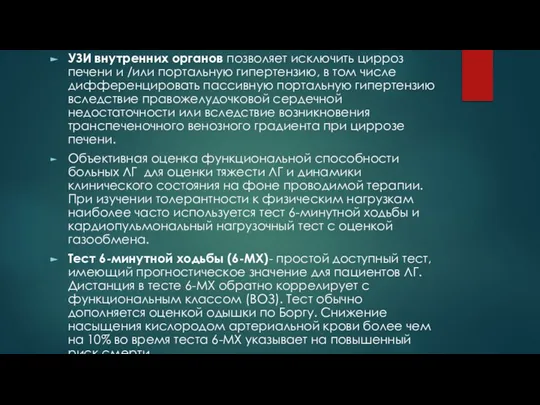

Слайд 32УЗИ внутренних органов позволяет исключить цирроз печени и /или портальную гипертензию, в том

числе дифференцировать пассивную портальную гипертензию вследствие правожелудочковой сердечной недостаточности или вследствие возникновения транспеченочного венозного градиента при циррозе печени.

Объективная оценка функциональной способности больных ЛГ для оценки тяжести ЛГ и динамики клинического состояния на фоне проводимой терапии. При изучении толерантности к физическим нагрузкам наиболее часто используется тест 6-минутной ходьбы и кардиопульмональный нагрузочный тест с оценкой газообмена.

Тест 6-минутной ходьбы (6-МХ)- простой доступный тест, имеющий прогностическое значение для пациентов ЛГ. Дистанция в тесте 6-МХ обратно коррелирует с функциональным классом (ВОЗ). Тест обычно дополняется оценкой одышки по Боргу. Снижение насыщения кислородом артериальной крови более чем на 10% во время теста 6-МХ указывает на повышенный риск смерти.

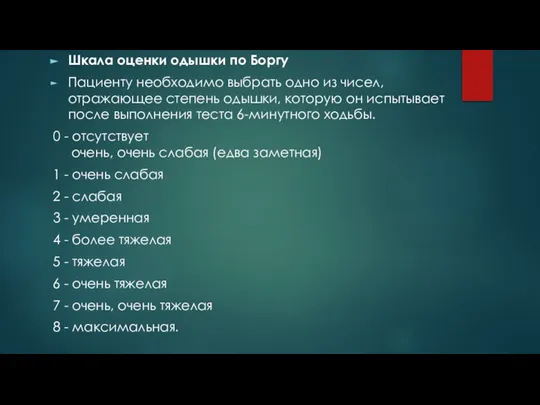

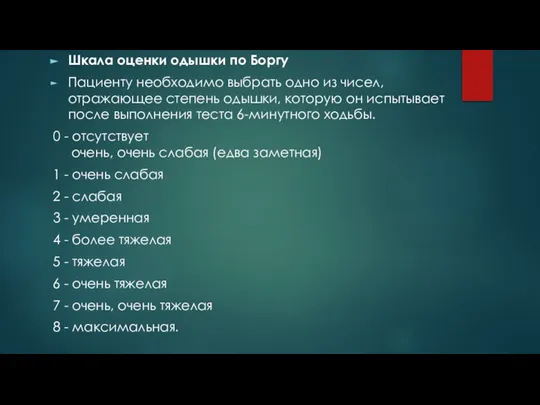

Слайд 33Шкала оценки одышки по Боргу

Пациенту необходимо выбрать одно из чисел, отражающее степень

одышки, которую он испытывает после выполнения теста 6-минутного ходьбы.

0 - отсутствует

очень, очень слабая (едва заметная)

1 - очень слабая

2 - слабая

3 - умеренная

4 - более тяжелая

5 - тяжелая

6 - очень тяжелая

7 - очень, очень тяжелая

8 - максимальная.

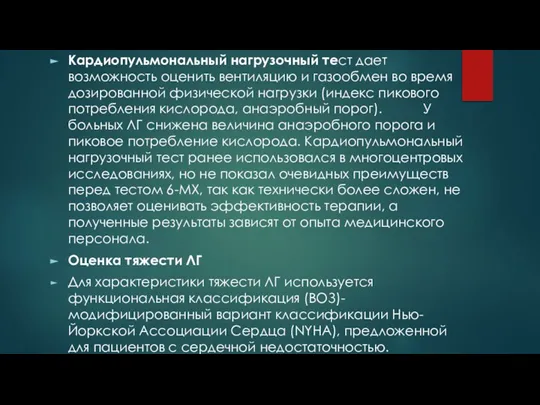

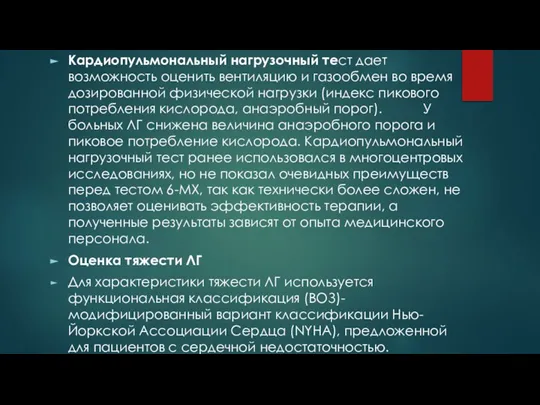

Слайд 34Кардиопульмональный нагрузочный тест дает возможность оценить вентиляцию и газообмен во время дозированной физической

нагрузки (индекс пикового потребления кислорода, анаэробный порог). У больных ЛГ снижена величина анаэробного порога и пиковое потребление кислорода. Кардиопульмональный нагрузочный тест ранее использовался в многоцентровых исследованиях, но не показал очевидных преимуществ перед тестом 6-МХ, так как технически более сложен, не позволяет оценивать эффективность терапии, а полученные результаты зависят от опыта медицинского персонала.

Оценка тяжести ЛГ

Для характеристики тяжести ЛГ используется функциональная классификация (ВОЗ)- модифицированный вариант классификации Нью-Йоркской Ассоциации Сердца (NYHA), предложенной для пациентов с сердечной недостаточностью.

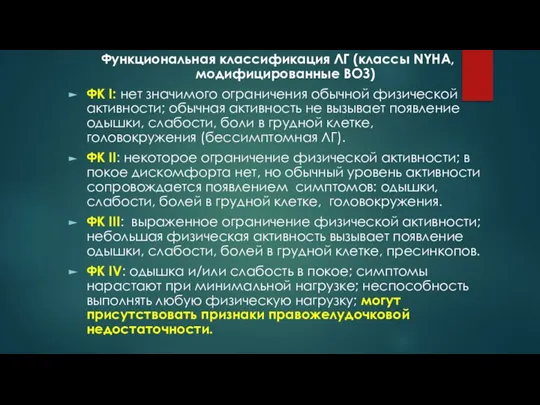

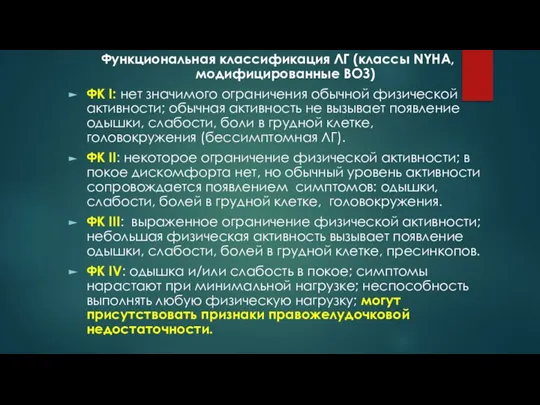

Слайд 35Функциональная классификация ЛГ (классы NYHA, модифицированные ВОЗ)

ФК I: нет значимого ограничения

обычной физической активности; обычная активность не вызывает появление одышки, слабости, боли в грудной клетке, головокружения (бессимптомная ЛГ).

ФК II: некоторое ограничение физической активности; в покое дискомфорта нет, но обычный уровень активности сопровождается появлением симптомов: одышки, слабости, болей в грудной клетке, головокружения.

ФК III: выраженное ограничение физической активности; небольшая физическая активность вызывает появление одышки, слабости, болей в грудной клетке, пресинкопов.

ФК IV: одышка и/или слабость в покое; симптомы нарастают при минимальной нагрузке; неспособность выполнять любую физическую нагрузку; могут присутствовать признаки правожелудочковой недостаточности.

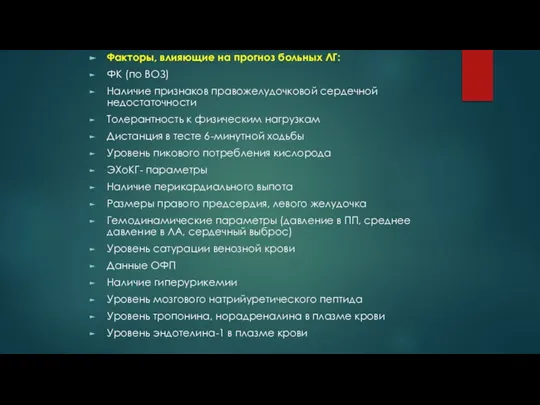

Слайд 36Факторы, влияющие на прогноз больных ЛГ:

ФК (по ВОЗ)

Наличие признаков правожелудочковой сердечной недостаточности

Толерантность

к физическим нагрузкам

Дистанция в тесте 6-минутной ходьбы

Уровень пикового потребления кислорода

ЭХоКГ- параметры

Наличие перикардиального выпота

Размеры правого предсердия, левого желудочка

Гемодинамические параметры (давление в ПП, среднее давление в ЛА, сердечный выброс)

Уровень сатурации венозной крови

Данные ОФП

Наличие гиперурикемии

Уровень мозгового натрийуретического пептида

Уровень тропонина, норадреналина в плазме крови

Уровень эндотелина-1 в плазме крови

Слайд 37Лечение ИЛГ

Общие рекомендации

Для всех без исключения больных ЛГ актуальны общие рекомендации: избегать

условий возникновения таких потенциально опасных симптомов, как выраженная одышка, синкопе, боли в груди. Запрещаются физические нагрузки после еды, при неблагоприятном температурном режиме. В то же время больным ЛГ следует поддерживать адекватное состояние скелетной мускулатуры, выполняя ежедневные дозированные физические нагрузки, что способствует улучшению качества жизни и уменьшению тяжести клинической симптоматики.

Гипоксия усугубляет вазоконтрикцию при ЛГ, поэтому во время полетов на авиатранспорте для больных с ЛГ необходимо обсуждать возможность проведения дополнительной кислородотерапии.

Профилактика инфекционных заболеваний является крайне важной задачей для больных ЛГ - вакцинирование от гриппа и пневмококковой инфекции. Возникновение пневмонии усугубляет течение ЛГ и является причиной смертельных исходов у 7% больных ЛГ.

Слайд 38Медикаментозное лечение

Антикоагулянты и дезагреганты (аспирин). Из антикоагулянтов - низкомолекулярные гепарины в малых

дозах (надопарин и эноксапарин), варфарин.

Диуретики – фуросемид, торасемид + верошпирон

Кислородотерапия - Большинство пациентов ЛГ имеют незначительную артериальную гипоксию в покое. Исключением являются пациенты с ЛГ на фоне врожденных пороков сердца, у которых вследствие шунтирования крови справа-налево развивается рефрактерная к кислородотерапии гипоксемия.

Сердечные гликозиды и инотропные препараты

Снижение сократимости ПЖ при ЛГ является одним из важнейших механизмов развития и прогрессирования СН, поэтому инотропные препараты могут быть показаны больным ЛГ - внутривенное введение дигоксина способствует некоторому повышению сердечного выброса и сопровождается существенным уменьшением уровня норадреналина в плазме крови. Сердечные гликозиды могут назначаться в редких случаях мерцательной аритмии у больных ЛГ для урежения желудочкового ритма. Добутамин у больных ЛГ используется лишь в терминальной стадии заболевания и в ряде случаев позволяет достичь стабилизации состояния.

Слайд 39Антагонисты кальция - АК

У небольшой части больных ЛГ при назначении вазодилататоров, в

частности, антагонистов кальция, возможно достичь клинически значимого снижения давления в легочной артерии (вазоконстриктивная теория патогенеза ЛГ).

Используют (после пробы) дигидропиридиновые антагонисты кальция и дилтиазем.

Пациентам с ЧСС в покое менее 80 ударов в минуту следует рекомендовать антагонисты кальция дигидропиридинового ряда. Амлодипин является препаратом выбора для пациентов ЛГ с явлениями правожелудочковой сердечной недостаточности. При относительной тахикардии (частота сердечных сокращений в покое более 80 ударов в минуту) следует отдать предпочтение дилтиазему.

Терапия АК показана: пациентам с СИ более 2,1 л/мин/м2 и/или сатурацией О2 венозной крови более 63% и/или давлением в правом предсердии менее 10мм.рт.ст. и с положительным ответом на острое назначение вазодилататора.

Слайд 40Простагландины (ПГ)

В настоящее время ПГ являются перспективной группой препаратов для лечения ЛГ,

поскольку помимо вазодилатирующего обладают антиагрегационным и антипролиферативным действием.

Простагландин Е1 (ПГ Е1)- вазодилатирующий ПГ, который первым эффективно использовался для лечения больных ЛГ. Благодаря очень короткому периоду полувыведения (3-5 минут) возможно быстрое титровать дозу до максимальной и при необходимости почти моментально остановить действие препарата. Наиболее удобна схема терапии, при которой небольшая стартовая доза 5-10нг/кг/мин. постепенно увеличивается под контролем системного давления до максимальной- 30 нг/кг/мин. Возможные побочные эффекты- гипотония, гиперемия лица, головные боли, боли в области сердца неопределенного характера, боли в животе, тошнота, диарея- возникают редко.

Антагонисты рецепторов эндотелина

Эндотелин-1 (ЭТ-1) – это пептид эндотелиального происхождения, характеризующийся мощным вазоконтрикторным и митогенным свойствами в отношении гладкомышечных клеток.

Бозентан - первый препарат из класса антагонистов рецепторов к ЭТ, блокирующий оба типа рецепторов. Назначение препарата рекомендуется больным ИЛГ и ЛГ при склеродермии без существенного легочного фиброза с III и IV ФК (ВОЗ) в дозе 125мг дважды в день с ежемесячным. контролем активности ферментов печени. У больных ЛГ бозентан может вызывать развитие анемии и задержку жидкости.

Слайд 41Оксид азота и ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5.

Оксид азота- мощный эндогенный вазодилататор, селективно

действующий на сосуды малого круга кровообращения. Больным ЛГ проводятся с хорошим эффектом 2-3-х недельные курсы ингаляционного оксида азота 20-40 ppm в течение 5-6 часов в сутки.

Силденафил- мощный селективный ингибитор фосфодиэстеразы тип 5, предотвращая деградацию цГМФ, вызывает снижение легочного сосудистого сопротивления и перегрузки правого желудочка. Описаны редкие побочные эффекты препарата- головная боль, заложенность носа, приливы, нарушения зрения, диспепсия. Силденафил показан при неэффективной стандартной медикаментозной терапии.

Комбинированная терапия

Использование комбинации лекарственных препаратов, воздействующих на различные патофизиологические механизмы, является привлекательным подходом.

Возможности использования комбинации бозентана с простагландинами или силденафилом у больных ИЛГ и ЛГ на фоне коллагеновых сосудистых заболеваний со II и III ФК (ВОЗ) исследуются.

Слайд 42Хирургическое лечение

- Предсердная септостомия показана при неэффективности всех видов медикаментозного лечения или

как подготовительный этап перед трансплантацией легких. Используется при ВПС по строгим показаниям (велик риск опасной артериальной гипоксемии).

- Тромбэндартерэктомия позволяет уменьшить ОЛСС, улучшить систолическую функцию ПЖ, толерантность к физическим нагрузкам, увеличить продолжительность жизни больных. Показана пациентам с ТЭЛА, ИБС, клапанными пороками, ИЛГ (при относительно невысоком ДЛА). Основным противопоказанием к проведению тромбэдартерэктомии является выраженное поражение паренхимы лёгких (ОФВ1 < 30%).

Трансплантация легких или комплекса сердце-легкие - 3-х и 5-летняя выживаемость после проведенных трансплантаций одного или обоих легких, комплекса сердце-легкие у больных ЛГ составила 55 и 45% соответственно. Показатели выживаемости после трансплантации одного или обоих легких у больных ЛГ практически одинаковы, поэтому оправдано использование любого подхода. В большинстве центров предпочитают выполнять билатеральную трансплантацию легких в связи с меньшим числом послеоперационных осложнений.

Трансплантация комплекса сердце-легкие показана больным с синдромом Эйзенменгера и терминальной стадией СН, в случае сложных пороков сердца, при дефекте межжелудочковой перегородки.

Слайд 43Алгоритм лечения больных ЛГ

После установления диагноза ЛГ начинают общие мероприятия и терапию

антагонистами кальция (при отсутствии противопоказаний), диуретиками при задержке жидкости, кислородом- при гипоксемии, гликозидами при рефрактерной правожелудочковой недостаточности и/или суправентрикулярной тахикардии. Острые пробы на вазореактивность должны проводится всем больным ЛГ.

Для пациентов ЛГ с I и II ФК (ВОЗ) рекомендуется стандартная терапия антикоагулянтами, сердечными гликозидами, диуретиками, кислородотерапия, при положительной ОФП пробе –антагонистами кальция. У этих больных возможно использование курсовой терапии простагландином Е1 или ингаляционным оксидом азота.

Пациентам с III ФК (ВОЗ),отрицательной или положительной ОФП показано курсовое лечение простагландином Е1 или ингаляционным оксидом азота, назначение бозентана или силденафила. В настоящее время силденафил является препаратом выбора для лечения больных ЛГ при неэффективности других лекарственных препаратов.

Пациентам с IV ФК (ВОЗ) рекомендуется назначение простаноидов или бозентана, а также комбинации этих препаратов у пациентов, назначение которым препарата первого или второго выбора не позволяет добиться положительной динамики.

Хирургические методы лечения - предсердная баллонная септостомия и/или трансплантация легких - показаны при рефрактерной к медикаментозному лечению ЛГ.

Слайд 44

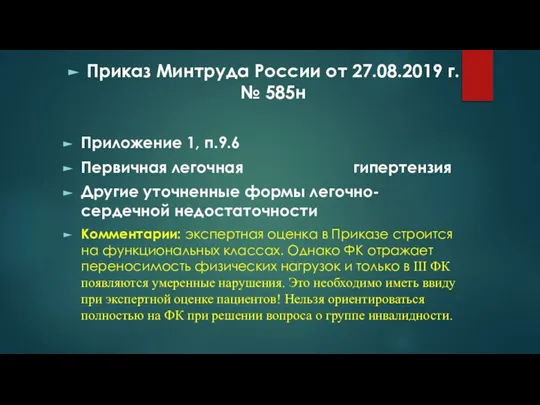

Приказ Минтруда России от 27.08.2019 г. № 585н

Приложение 1, п.9.6

Первичная

легочная гипертензия

Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности

Комментарии: экспертная оценка в Приказе строится на функциональных классах. Однако ФК отражает переносимость физических нагрузок и только в ІІІ ФК появляются умеренные нарушения. Это необходимо иметь ввиду при экспертной оценке пациентов! Нельзя ориентироваться полностью на ФК при решении вопроса о группе инвалидности.

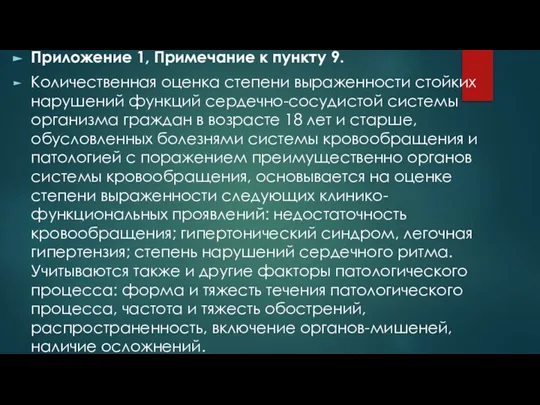

Слайд 45Приложение 1, Примечание к пункту 9.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций

сердечно-сосудистой системы организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных болезнями системы кровообращения и патологией с поражением преимущественно органов системы кровообращения, основывается на оценке степени выраженности следующих клинико-функциональных проявлений: недостаточность кровообращения; гипертонический синдром, легочная гипертензия; степень нарушений сердечного ритма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения патологического процесса, частота и тяжесть обострений, распространенность, включение органов-мишеней, наличие осложнений.

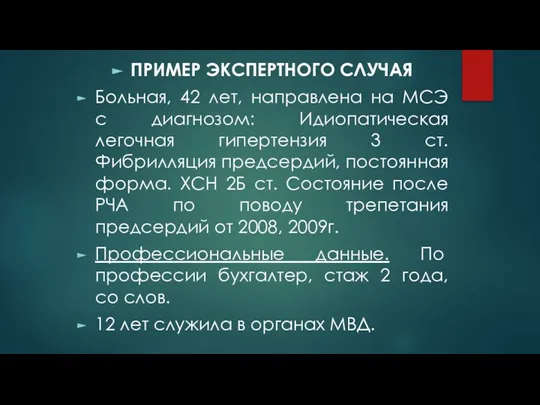

Слайд 47ПРИМЕР ЭКСПЕРТНОГО СЛУЧАЯ

Больная, 42 лет, направлена на МСЭ с диагнозом: Идиопатическая легочная

гипертензия 3 ст. Фибрилляция предсердий, постоянная форма. ХСН 2Б ст. Состояние после РЧА по поводу трепетания предсердий от 2008, 2009г.

Профессиональные данные. По профессии бухгалтер, стаж 2 года, со слов.

12 лет служила в органах МВД.

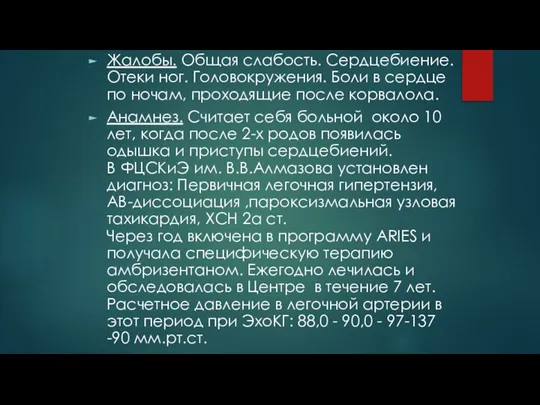

Слайд 48Жалобы. Общая слабость. Сердцебиение. Отеки ног. Головокружения. Боли в сердце по ночам,

проходящие после корвалола.

Анамнез. Считает себя больной около 10 лет, когда после 2-х родов появилась одышка и приступы сердцебиений. В ФЦСКиЭ им. В.В.Алмазова установлен диагноз: Первичная легочная гипертензия, АВ-диссоциация ,пароксизмальная узловая тахикардия, ХСН 2а ст. Через год включена в программу ARIES и получала специфическую терапию амбризентаном. Ежегодно лечилась и обследовалась в Центре в течение 7 лет. Расчетное давление в легочной артерии в этот период при ЭхоКГ: 88,0 - 90,0 - 97-137 -90 мм.рт.ст.

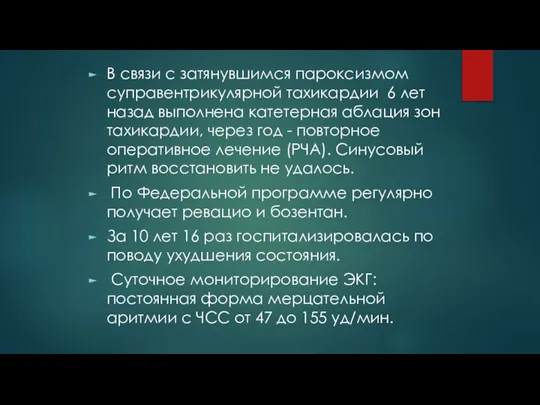

Слайд 49В связи с затянувшимся пароксизмом суправентрикулярной тахикардии 6 лет назад выполнена катетерная

аблация зон тахикардии, через год - повторное оперативное лечение (РЧА). Синусовый ритм восстановить не удалось.

По Федеральной программе регулярно получает ревацио и бозентан.

За 10 лет 16 раз госпитализировалась по поводу ухудшения состояния.

Суточное мониторирование ЭКГ: постоянная форма мерцательной аритмии с ЧСС от 47 до 155 уд/мин.

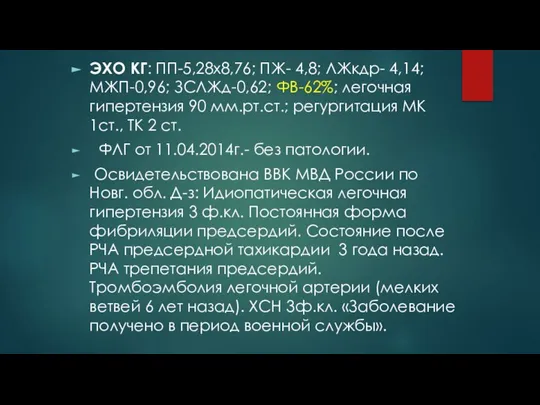

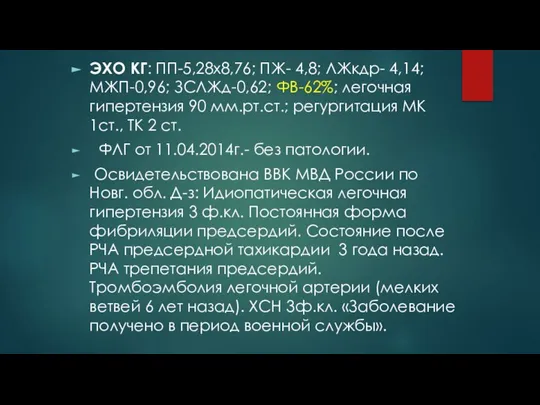

Слайд 50ЭХО КГ: ПП-5,28х8,76; ПЖ- 4,8; ЛЖкдр- 4,14; МЖП-0,96; ЗСЛЖд-0,62; ФВ-62%; легочная гипертензия

90 мм.рт.ст.; регургитация МК 1ст., ТК 2 ст.

ФЛГ от 11.04.2014г.- без патологии.

Освидетельствована ВВК МВД России по Новг. обл. Д-з: Идиопатическая легочная гипертензия 3 ф.кл. Постоянная форма фибриляции предсердий. Состояние после РЧА предсердной тахикардии 3 года назад. РЧА трепетания предсердий. Тромбоэмболия легочной артерии (мелких ветвей 6 лет назад). ХСН 3ф.кл. «Заболевание получено в период военной службы».

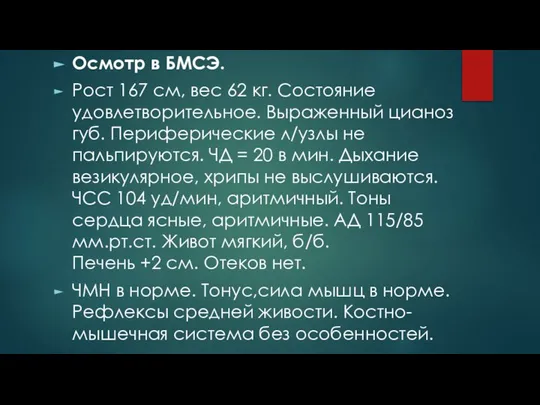

Слайд 51Осмотр в БМСЭ.

Рост 167 см, вес 62 кг. Состояние удовлетворительное. Выраженный цианоз

губ. Периферические л/узлы не пальпируются. ЧД = 20 в мин. Дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. ЧСС 104 уд/мин, аритмичный. Тоны сердца ясные, аритмичные. АД 115/85 мм.рт.ст. Живот мягкий, б/б. Печень +2 см. Отеков нет.

ЧМН в норме. Тонус,сила мышц в норме. Рефлексы средней живости. Костно-мышечная система без особенностей.

Слайд 52Клинико-экспертный диагноз:

Идиопатическая ЛГ, 3 ФК. Постоянная форма фибрилляции предсердий тахисистолическая форма. Повторные

РЧА 7 и 6 лет назад. ХСН ІІА ст.

Решение БМСЭ: третья группа инвалидности на 1 год. Заболевание получено в период военной службы.

Жүктілікті анықтау

Жүктілікті анықтау Правильное питание в период беременности

Правильное питание в период беременности Интересные факты о здоровье

Интересные факты о здоровье Привычки стройных людей

Привычки стройных людей Антибактериальная активность лекарственных растений в отношении антибиотикочувствительных и антибиотикоустойчивых бактерий

Антибактериальная активность лекарственных растений в отношении антибиотикочувствительных и антибиотикоустойчивых бактерий Наука, искусство и больные нервы. Искусство врачевания

Наука, искусство и больные нервы. Искусство врачевания Тимпаносклероз (ТСК)

Тимпаносклероз (ТСК) Экспресс-тестирование групп крови человека

Экспресс-тестирование групп крови человека Правила внутреннего трудового распорядка в аптеке

Правила внутреннего трудового распорядка в аптеке Уход за больными в связи с выполнением операции

Уход за больными в связи с выполнением операции Медицина (клиника академика Ройтберга)

Медицина (клиника академика Ройтберга) Медицинская лабораторная диагностика

Медицинская лабораторная диагностика Болезнь Гоше

Болезнь Гоше Сестринский уход при дисфункции кишечника. Лекция №9

Сестринский уход при дисфункции кишечника. Лекция №9 От незнания к донорству

От незнания к донорству Травма живота

Травма живота Модели сестринского ухода

Модели сестринского ухода Фитотерапия и физиотерапия. Аутизм в детском возрасте. Фитотерапия в педиатрии

Фитотерапия и физиотерапия. Аутизм в детском возрасте. Фитотерапия в педиатрии Новые возможности ранней диагностики острого инфаркта миокарда

Новые возможности ранней диагностики острого инфаркта миокарда Мониторинг здоровья обучающихся как средство развития образовательной среды школы

Мониторинг здоровья обучающихся как средство развития образовательной среды школы Клиника внутренних болезней

Клиника внутренних болезней Рак предстательной железы

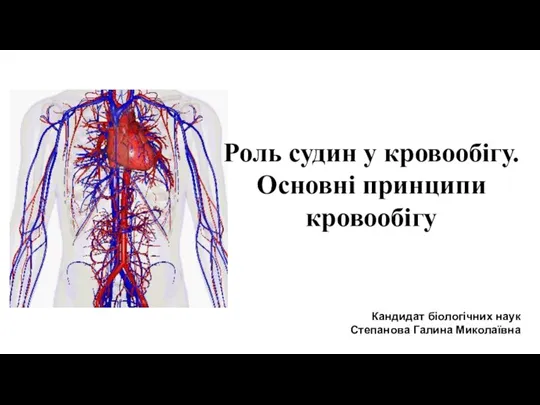

Рак предстательной железы Роль судин у кровообігу. Основні принципи кровообігу

Роль судин у кровообігу. Основні принципи кровообігу Нарушения мозгового кровообращения

Нарушения мозгового кровообращения Амиодарон. Фармакологическая группа вещества Амиодарон

Амиодарон. Фармакологическая группа вещества Амиодарон Хр.болезнь почек 5 курс ДВ (1)

Хр.болезнь почек 5 курс ДВ (1) Методы исследования клеточных факторов неспецифической резистентности организма

Методы исследования клеточных факторов неспецифической резистентности организма Возбудимость и проводимость ЭКГ

Возбудимость и проводимость ЭКГ