Содержание

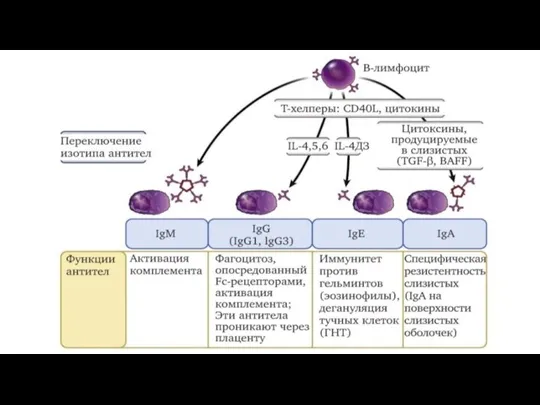

- 2. ИММУНИТЕТ - способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих признаки генетической чужеродности. В понятие

- 3. Аллергия - это явление, в основе которого лежат типовые иммунопатологические процессы, развивающиеся в сенсибилизированном организме, в

- 4. Отличие аллергии от иммунитета: Аллергия является патологической формой иммунологической реактивности, это патологическое течение иммунного ответа, которое

- 8. Вещества антигенной природы, вызывающие аллергию, называются аллергенами. Аллерген - главный этиологический фактор аллергии. Свойства аллергена: генетическая

- 9. Классификация аллергенов по происхождению Аллергены Эндоаллергены Экзоаллергены Приобретенные (вторичные) Врожденные (первичные) Инфекционного происхождения Неинфекционного происхождения коллоид

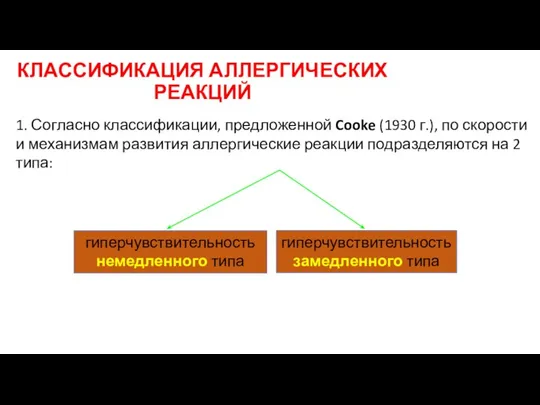

- 10. КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ гиперчувствительность немедленного типа гиперчувствительность замедленного типа 1. Согласно классификации, предложенной Cooke (1930 г.),

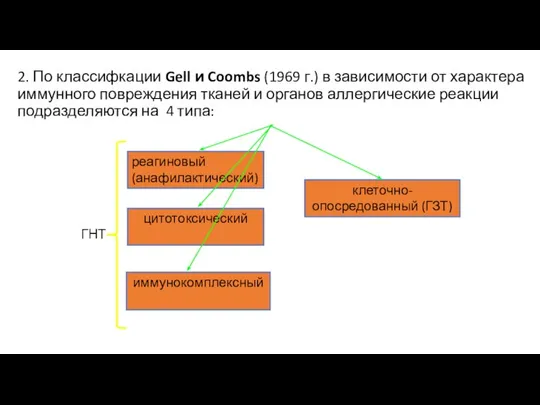

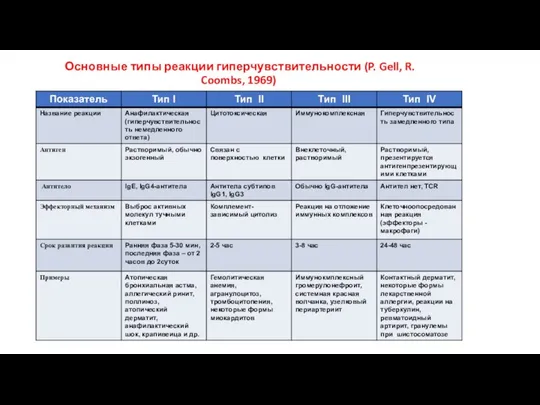

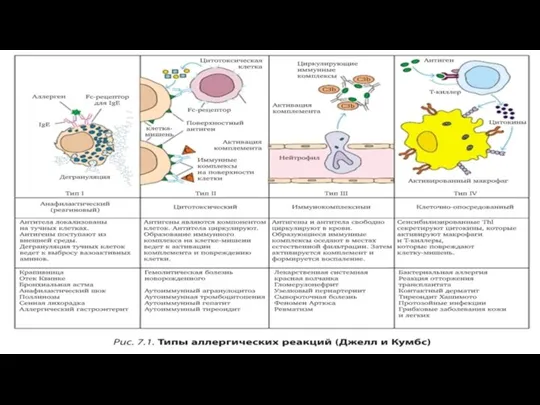

- 11. 2. По классифкации Gell и Coombs (1969 г.) в зависимости от характера иммунного повреждения тканей и

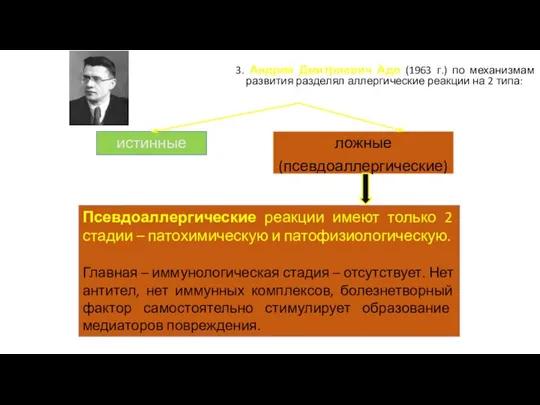

- 12. 3. Андрей Дмитриевич Адо (1963 г.) по механизмам развития разделял аллергические реакции на 2 типа: истинные

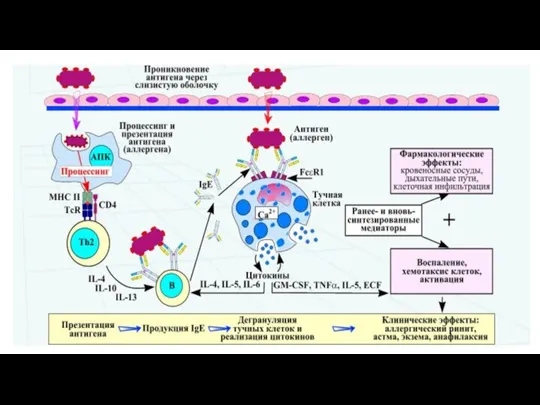

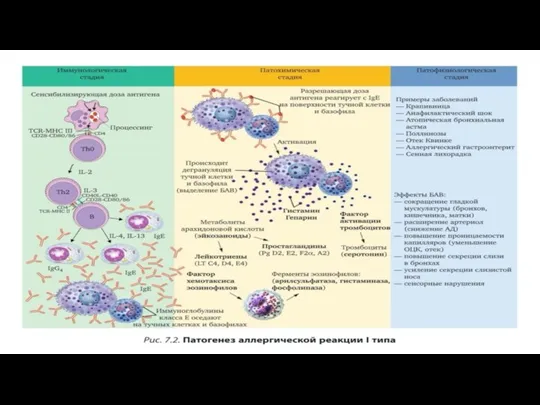

- 13. В развитии аллергических реакций выделяют 3 стадии: иммунологическую патохимическую патофизиологическую Общий патогенез аллергических реакций

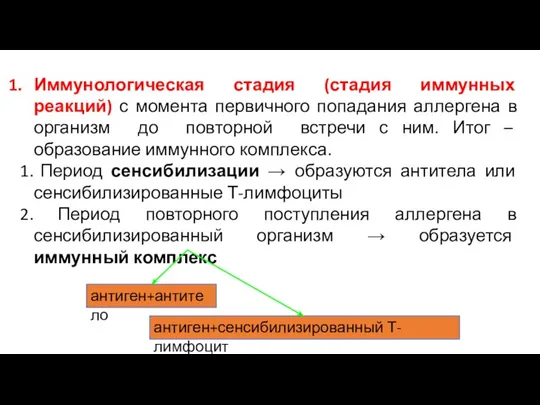

- 14. Иммунологическая стадия (стадия иммунных реакций) с момента первичного попадания аллергена в организм до повторной встречи с

- 15. 2. Патохимическая стадия (стадия биохимических реакций) характеризуется образованием и выделением биологически активных веществ (медиаторов аллергии), поступающих

- 16. Реагиновый (анафилактический) тип аллергических реакций (I тип) (синонимы: немедленная аллергия, анафилаксия, атопия)

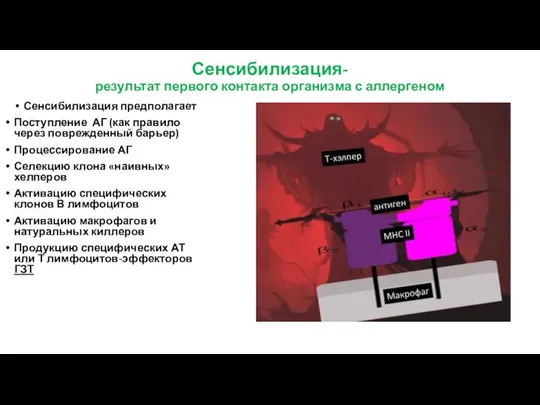

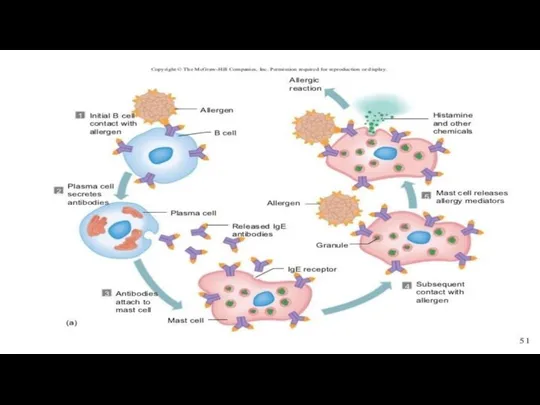

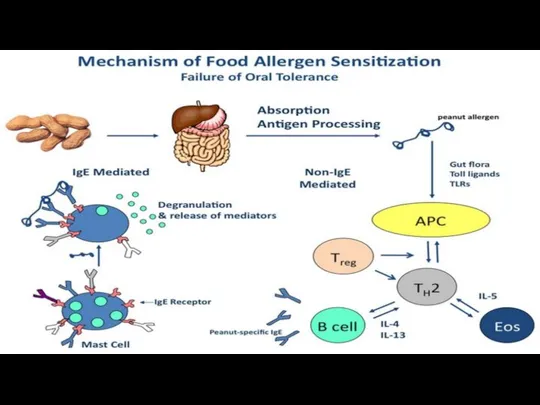

- 17. Сенсибилизация- результат первого контакта организма с аллергеном Сенсибилизация предполагает Поступление АГ (как правило через поврежденный барьер)

- 18. Атопия – генетически детерминированная, наследственная аллергия на конкретные аллергены при экспозиции с ними в обычной окружающей

- 19. Анафилаксия не связана с наследственностью (может иметь место предрасположение) Ингаляция аллергенов в естественных условиях не вызывает

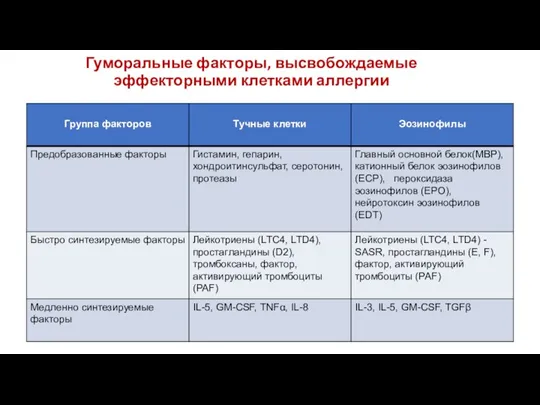

- 24. Гуморальные факторы, высвобождаемые эффекторными клетками аллергии

- 27. Анафилактический шок у человека протекает по типу развития сосудисто-дыхательной недостаточности — снижение артериального давления вследствие резкого

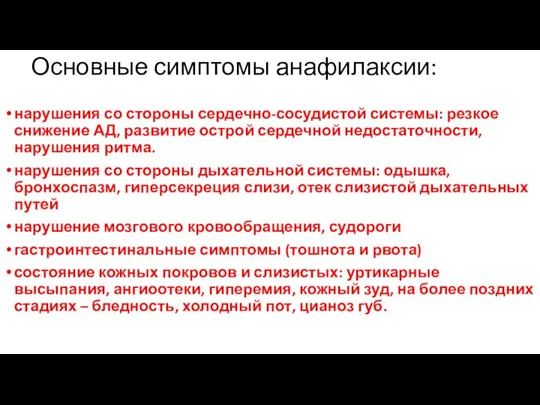

- 28. Основные симптомы анафилаксии: нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: резкое снижение АД, развитие острой сердечной недостаточности, нарушения

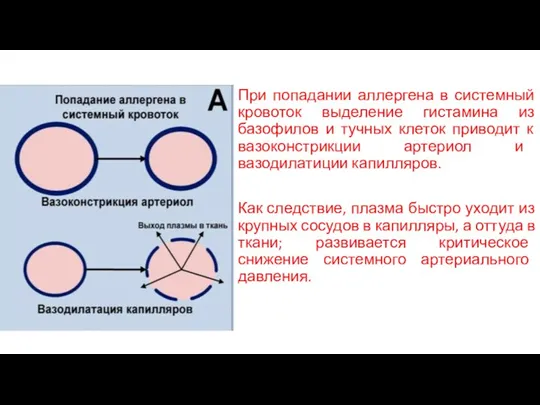

- 29. При попадании аллергена в системный кровоток выделение гистамина из базофилов и тучных клеток приводит к вазоконстрикции

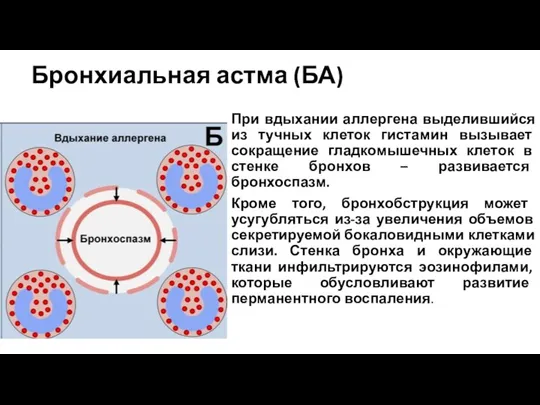

- 30. Бронхиальная астма (БА) При вдыхании аллергена выделившийся из тучных клеток гистамин вызывает сокращение гладкомышечных клеток в

- 31. Крапивница

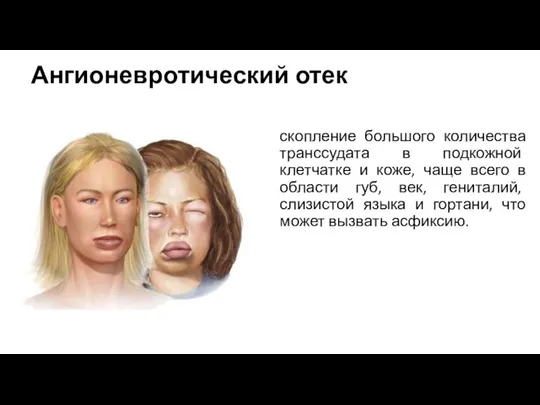

- 32. Ангионевротический отек скопление большого количества транссудата в подкожной клетчатке и коже, чаще всего в области губ,

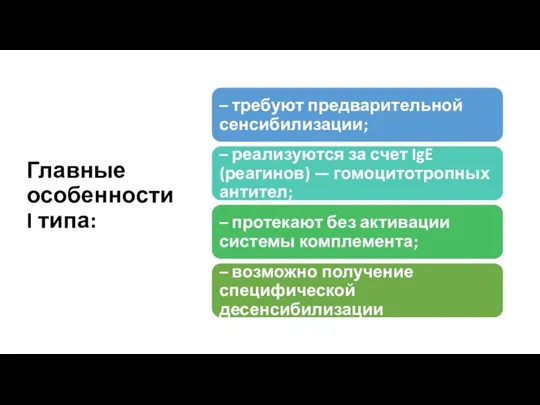

- 33. Главные особенности I типа:

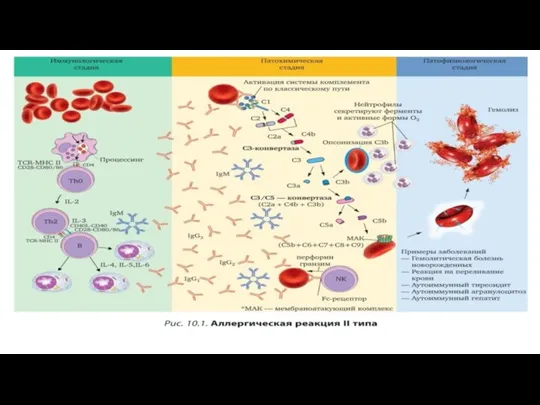

- 34. Цитотоксический тип аллергических реакций (II тип) (синонимы: антителозависимая цитотоксичность)

- 35. Аллерген - собственные клетки организма с измененной антигенной структурой. К ним образуются аутоантитела. Аутоантитела соединяются с

- 36. – клеток крови — при переливании цельной крови; – клеток почек, печени, мозга и др. тканей

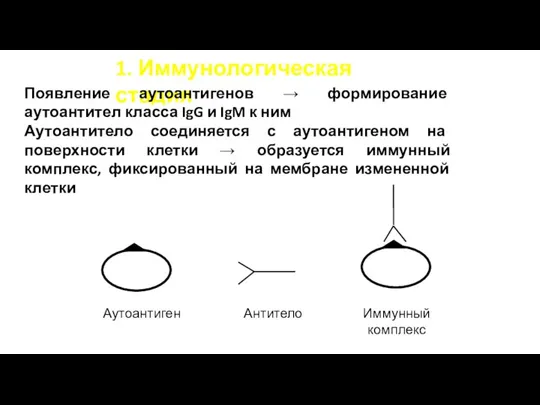

- 37. 1. Иммунологическая стадия Появление аутоантигенов → формирование аутоантител класса IgG и IgM к ним Аутоантитело соединяется

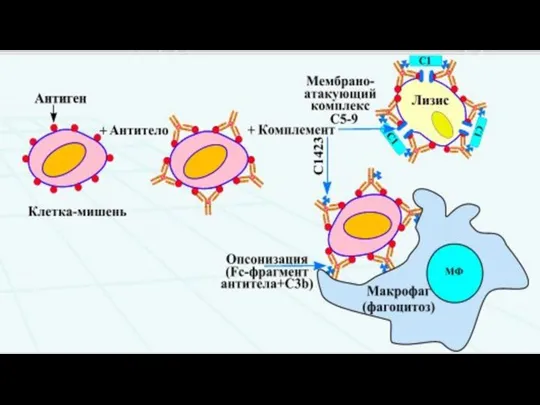

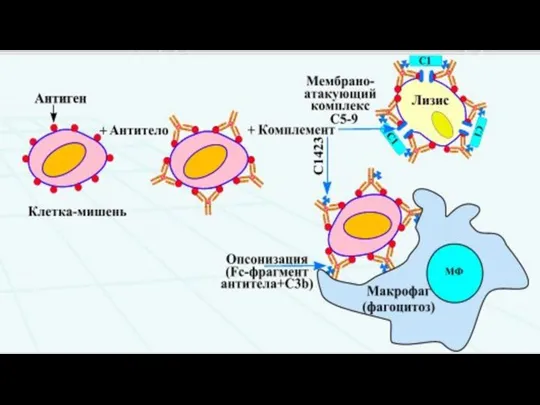

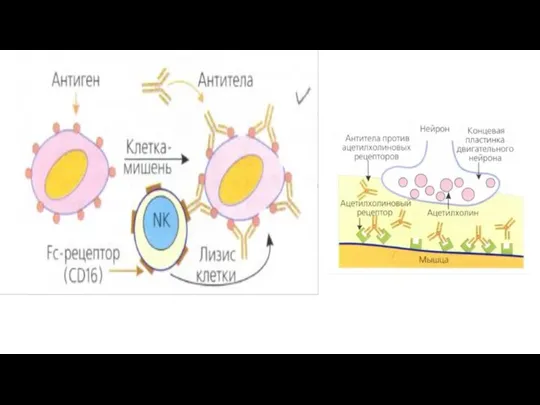

- 38. 2. Патохимическая стадия. Выделяют 3 механизма реализации: Комплемент-зависимый цитолиз Фагоцитоз Антителозависимая клеточная цитотоксичность

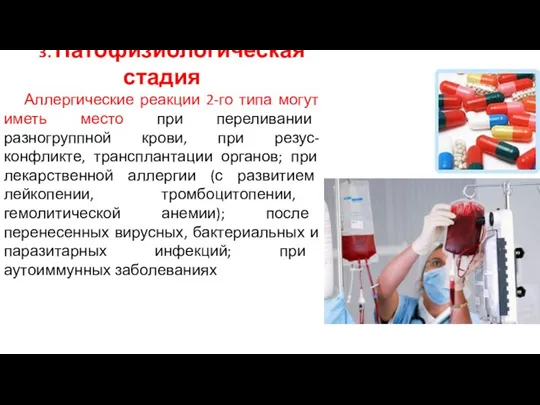

- 42. 3. Патофизиологическая стадия Аллергические реакции 2-го типа могут иметь место при переливании разногруппной крови, при резус-конфликте,

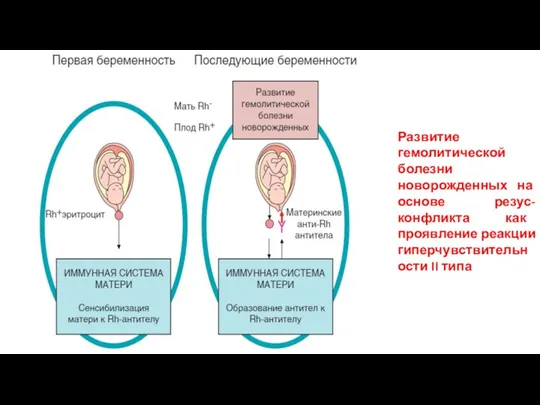

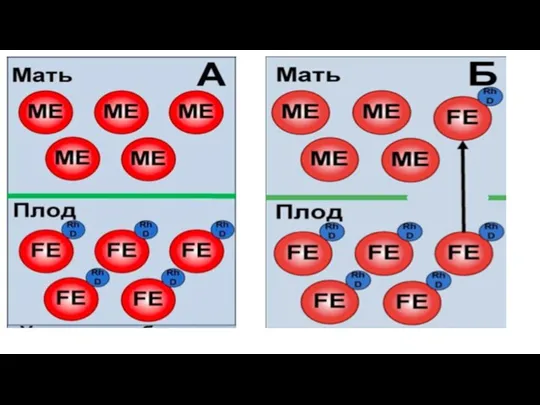

- 43. Развитие гемолитической болезни новорожденных на основе резус-конфликта как проявление реакции гиперчувствительности II типа

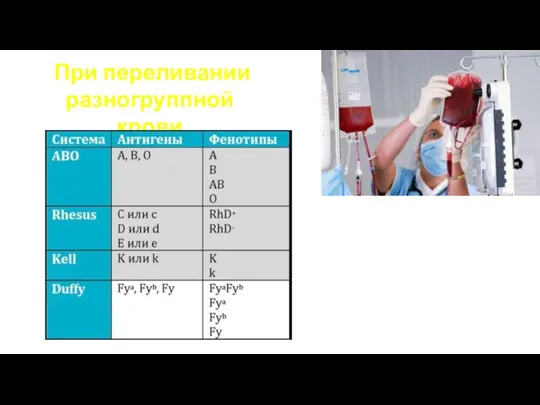

- 46. При переливании разногруппной крови

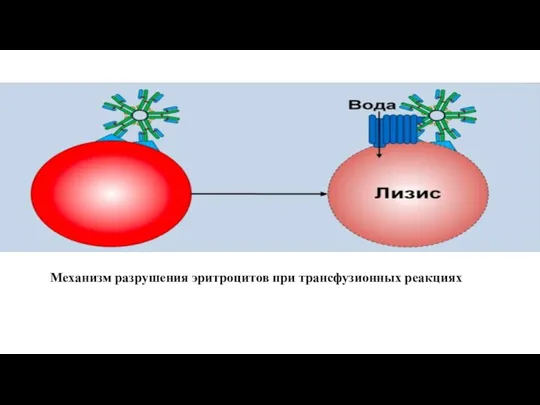

- 47. Механизм разрушения эритроцитов при трансфузионных реакциях

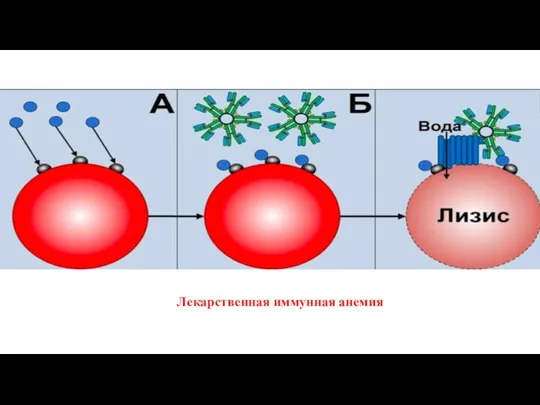

- 48. Лекарственная иммунная анемия

- 50. Иммунопатологические реакции III типа (иммунокомплексная патология)

- 51. Аллергены (эндо- и экзоаллергены) свободные, не связаны с тканями «хозяина», растворены в плазме, лимфе, тканевой жидкости

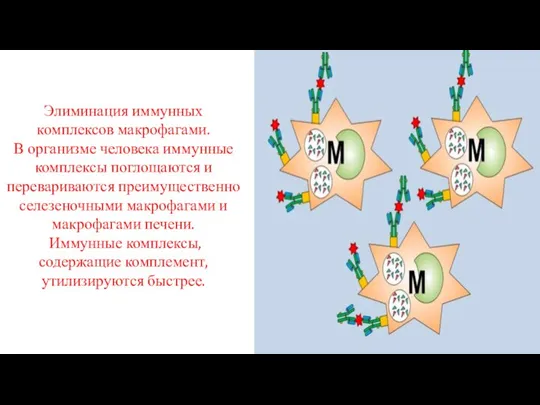

- 52. Элиминация иммунных комплексов макрофагами. В организме человека иммунные комплексы поглощаются и перевариваются преимущественно селезеночными макрофагами и

- 53. Для поддержания иммунных комплексов в растворимом состоянии требуется комплемент, который предотвращает формирование слишком крупных агрегатов антигенов

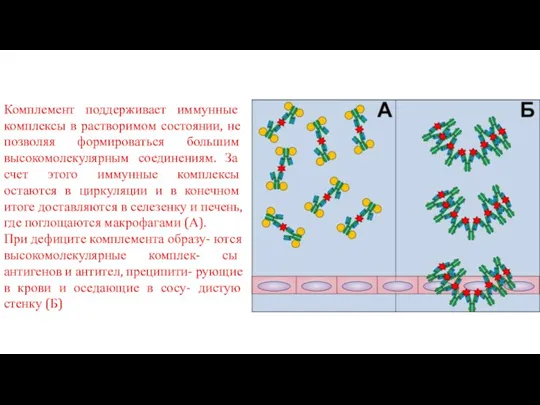

- 54. Комплемент поддерживает иммунные комплексы в растворимом состоянии, не позволяя формироваться большим высокомолекулярным соединениям. За счет этого

- 55. NB! Главное правило ИК-реакций – иммунокомплекс страшен только тогда, когда у него появляется возможность где-нибудь осесть,

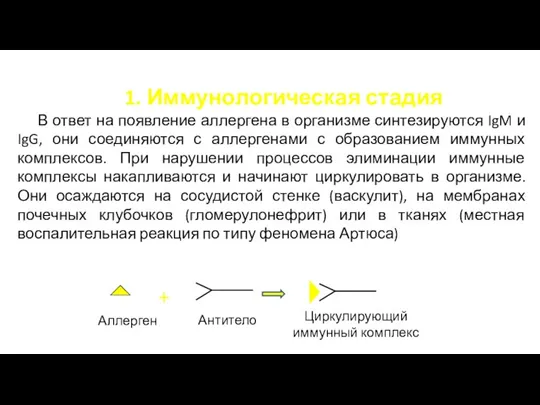

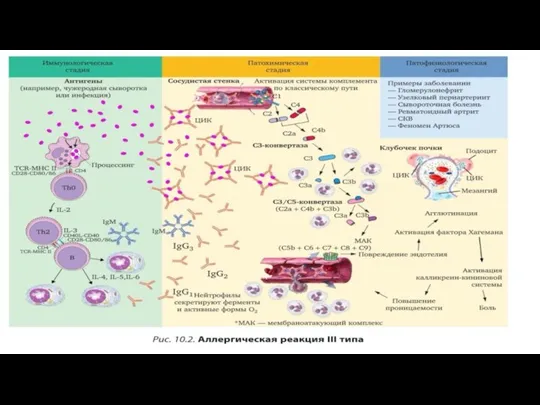

- 57. 1. Иммунологическая стадия В ответ на появление аллергена в организме синтезируются IgM и IgG, они соединяются

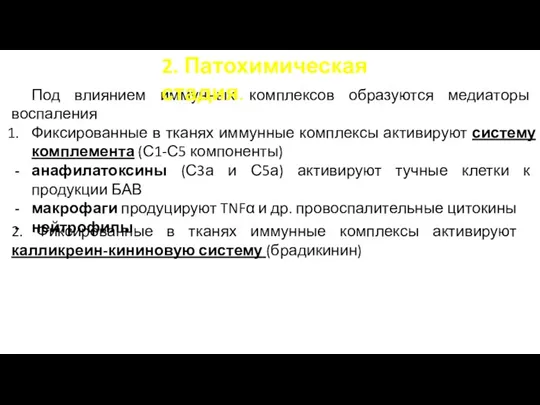

- 58. Под влиянием иммунных комплексов образуются медиаторы воспаления Фиксированные в тканях иммунные комплексы активируют систему комплемента (С1-С5

- 59. 3. Патофизиологическая стадия В местах отложения иммунных комплексов развивается экссудативное воспаление. Происходит альтерация клеток и тканей

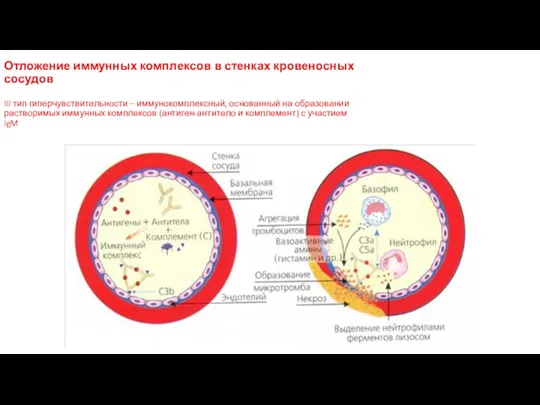

- 60. Отложение иммунных комплексов в стенках кровеносных сосудов III тип гиперчувствительности – иммунокомплексный, основанный на образовании растворимых

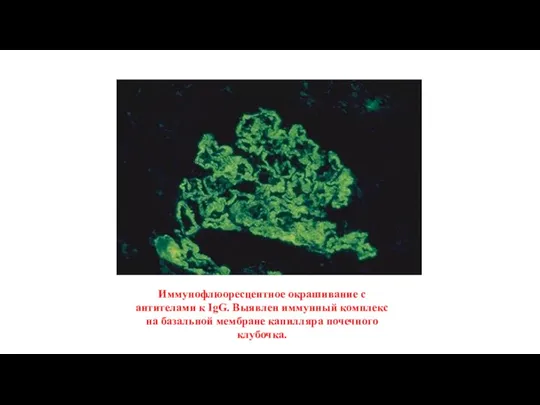

- 61. Иммунофлюоресцентное окрашивание с антителами к IgG. Выявлен иммунный комплекс на базальной мембране капилляра почечного клубочка.

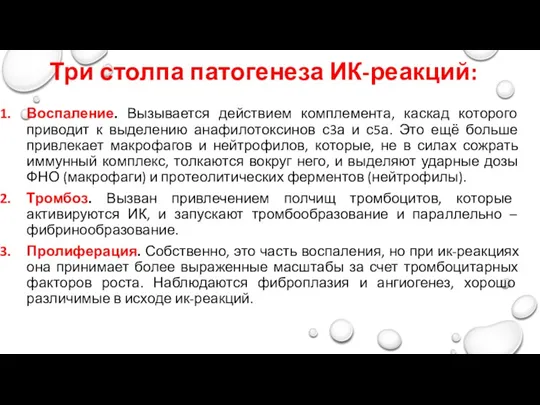

- 62. Три столпа патогенеза ИК-реакций: Воспаление. Вызывается действием комплемента, каскад которого приводит к выделению анафилотоксинов с3а и

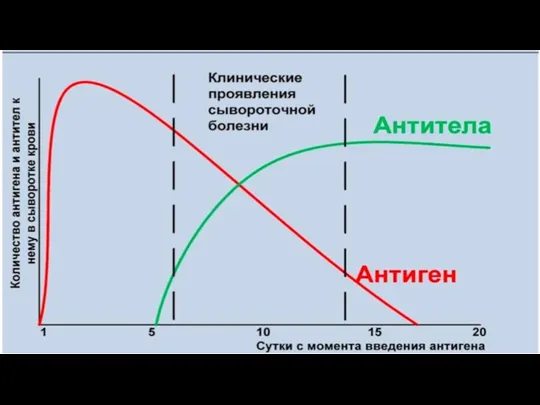

- 63. Сывороточная болезнь Данное состояние характеризуется генерализованным васкулитом, что обусловлено оседанием иммунных комплексов в сосудистой стенке. Почечные

- 65. Развитие нефрита и артериита при сывороточной болезни обусловлено появлением иммунных комплексов. После первого введения пациенту сывороточных

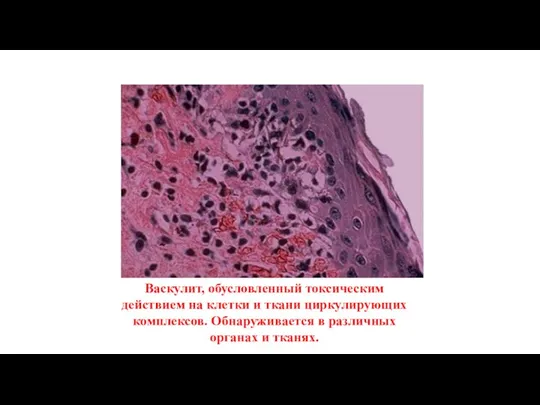

- 66. Васкулит, обусловленный токсическим действием на клетки и ткани циркулирующих комплексов. Обнаруживается в различных органах и тканях.

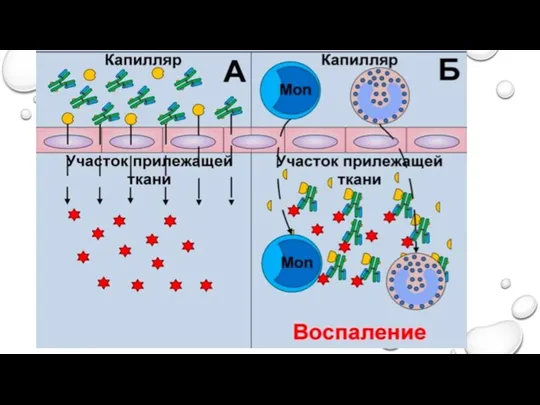

- 67. Реакция Артюса Реакцией артюса называют острую местную воспалительную реакцию, развивающуюся в ответ на внутрикожное, подкожное или

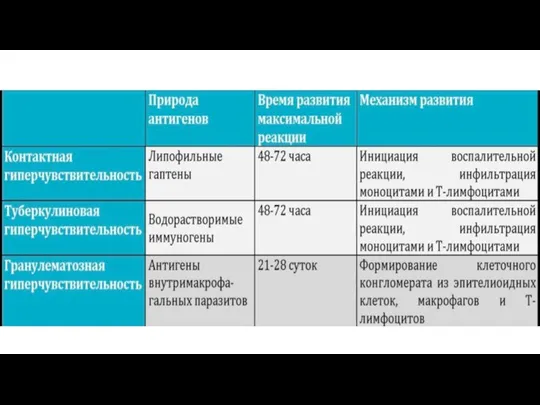

- 70. Иммунопатологические реакции IV типа (гиперчувствительность замедленного типа, клеточно-опосредованная )

- 71. Реакции этого типа не зависят от антител и комплемента, - они являются клеточно-опосредованными. Их течение определяют

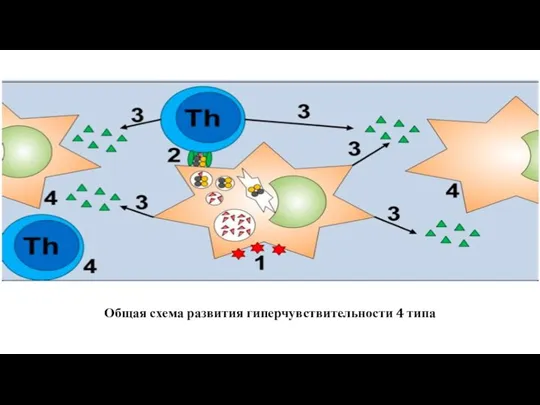

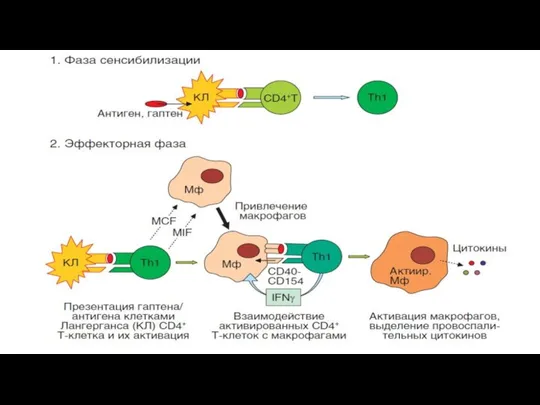

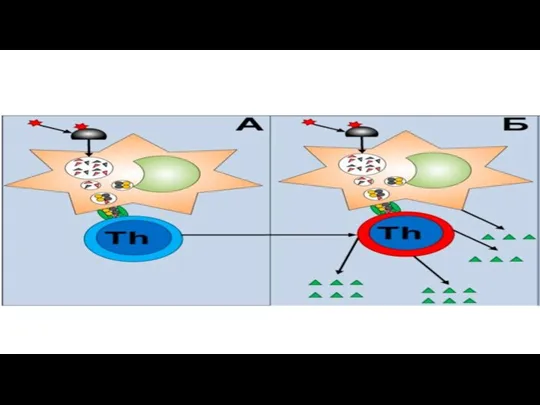

- 72. Общая схема развития гиперчувствительности 4 типа

- 73. 1. Иммунологическая стадия ГЗТ-реакция протекает по Th1-зависимому типу Аллерген фагоцитируется, процессируется макрофагом и представляется Т-хелперам (Th).

- 74. 2. Патохимическая стадия Антигенная стимуляция и бласттрансформация лимфоцитов сопровождаются образованием и выделением медиаторов — цитокинов (лимфокинов

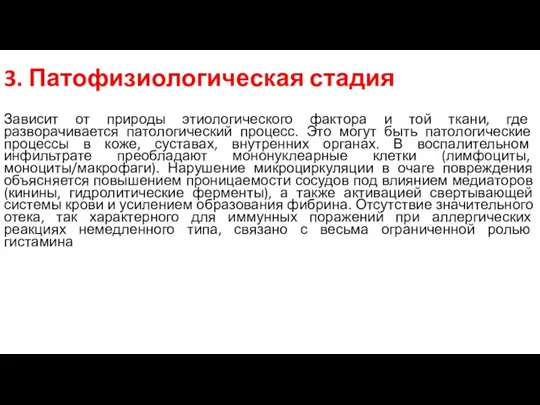

- 76. 3. Патофизиологическая стадия Зависит от природы этиологического фактора и той ткани, где разворачивается патологический процесс. Это

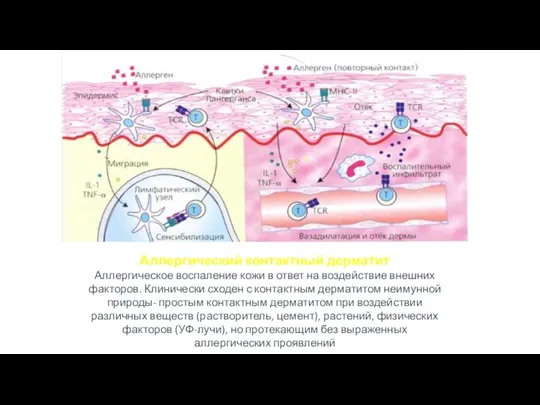

- 78. Контактная гиперчувствительности Характеризуется воспалением кожи в месте проникновения антигена. В качестве антигенов часто выступают синтетические соединения,

- 79. Аллергический контактный дерматит Аллергическое воспаление кожи в ответ на воздействие внешних факторов. Клинически сходен с контактным

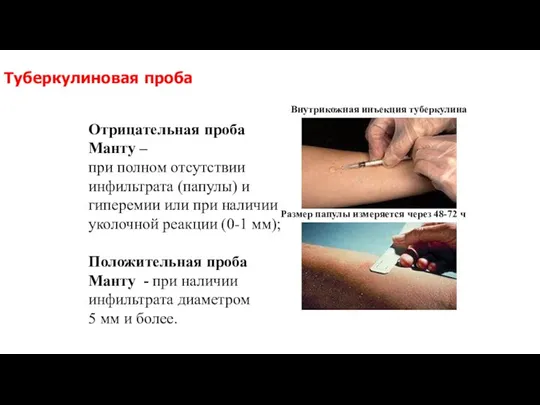

- 81. Туберкулиновая проба Внутрикожная инъекция туберкулина Размер папулы измеряется через 48-72 ч Отрицательная проба Манту – при

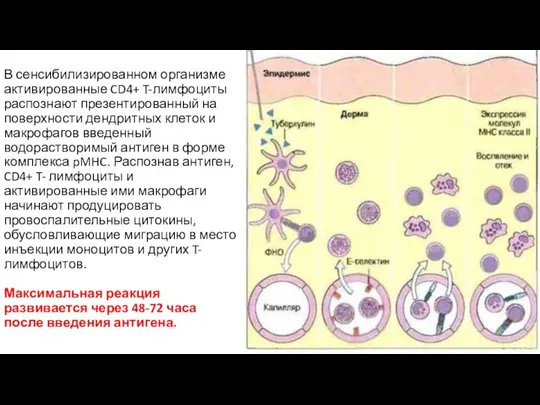

- 82. В сенсибилизированном организме активированные CD4+ T-лимфоциты распознают презентированный на поверхности дендритных клеток и макрофагов введенный водорастворимый

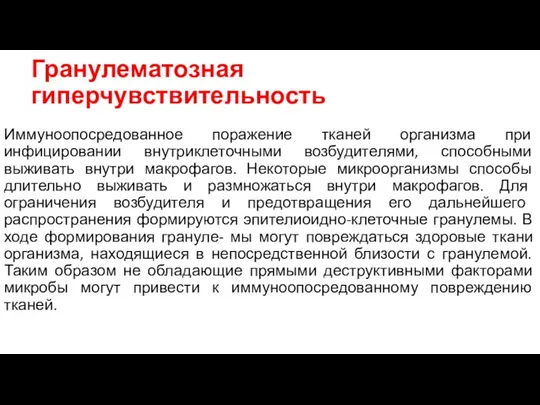

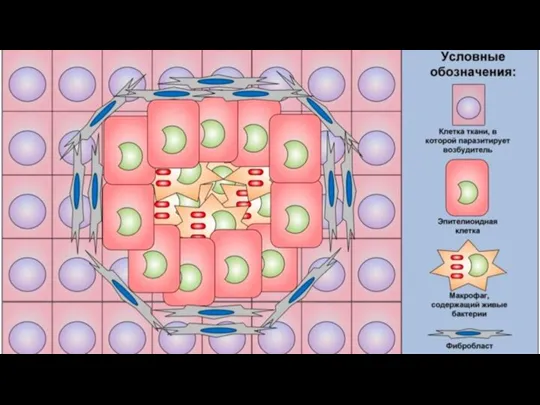

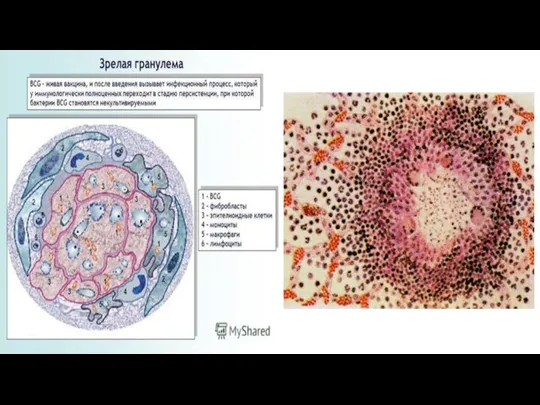

- 83. Гранулематозная гиперчувствительность Иммуноопосредованное поражение тканей организма при инфицировании внутриклеточными возбудителями, способными выживать внутри макрофагов. Некоторые микроорганизмы

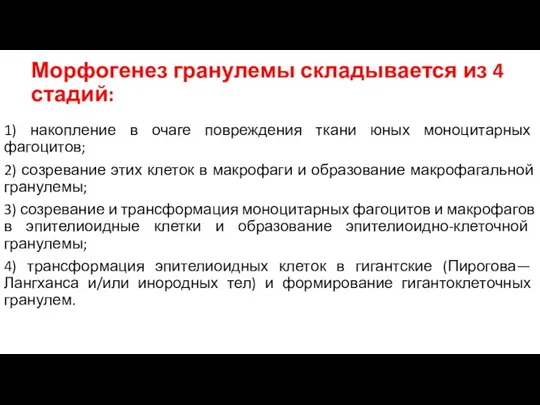

- 87. Морфогенез гранулемы складывается из 4 стадий: 1) накопление в очаге повреждения ткани юных моноцитарных фагоцитов; 2)

- 88. Гранулема построена из эпителиоидных клеток, гигантских клеток Пирогова-Лангханса. лимфоцитов, плазматических клеток и фибробластов

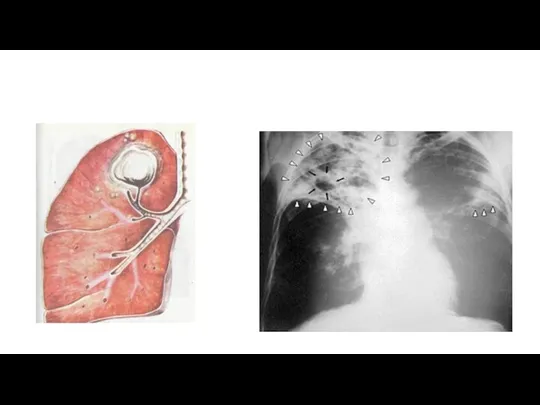

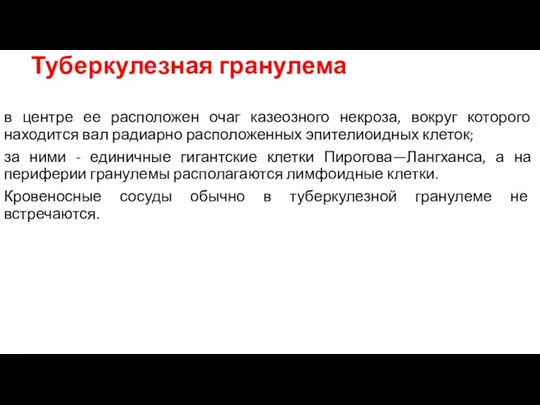

- 89. Туберкулезная гранулема в центре ее расположен очаг казеозного некроза, вокруг которого находится вал радиарно расположенных эпителиоидных

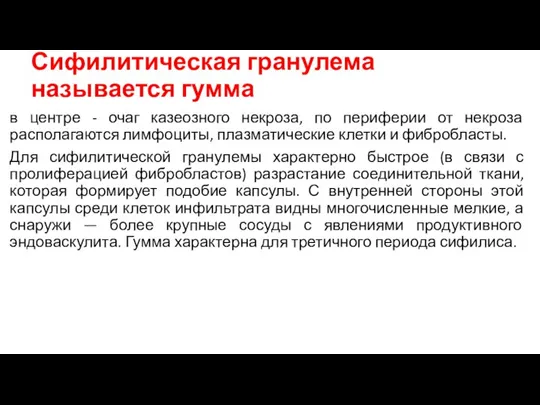

- 90. Сифилитическая гранулема называется гумма в центре - очаг казеозного некроза, по периферии от некроза располагаются лимфоциты,

- 91. Основные типы реакции гиперчувствительности (P. Gell, R. Coombs, 1969)

- 94. Скачать презентацию

Vastsündinu-ja imikuiga

Vastsündinu-ja imikuiga Кровь и ее исследование у разных видов животных

Кровь и ее исследование у разных видов животных Возбудители сибирской язвы

Возбудители сибирской язвы Астенічний синдром

Астенічний синдром Грибы в косметологии

Грибы в косметологии ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ (1)

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ (1) Метод ИКСИ (ICSI)

Метод ИКСИ (ICSI) Жүрек-қан тамыр жүйесінің потологиясында науқастарды сұрастыру

Жүрек-қан тамыр жүйесінің потологиясында науқастарды сұрастыру Анестезия (постановка проблемы, сроки развития)

Анестезия (постановка проблемы, сроки развития) Лейкозы

Лейкозы Токсикоманияда қолданылатын ұшқыш заттар

Токсикоманияда қолданылатын ұшқыш заттар Курареподобные средства

Курареподобные средства Доброкачественные и злокачественные опухоли и опухолеподобные заболевания кости

Доброкачественные и злокачественные опухоли и опухолеподобные заболевания кости Презентация лекции 1

Презентация лекции 1 О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Профілактика внутрішніх незаразних хвороб та превентивні заходи в спеціалізованих тваринницьких господарствах

Профілактика внутрішніх незаразних хвороб та превентивні заходи в спеціалізованих тваринницьких господарствах Антиаритмическая терапия

Антиаритмическая терапия Без имени 2

Без имени 2 Гипо- и гипербиотические процессы

Гипо- и гипербиотические процессы Холодовая травма

Холодовая травма Инструментальные методы исследования пациентов

Инструментальные методы исследования пациентов Общие принципы терапии острых отравлений лекарственными средствами. Признаки отравления лекарственными веществами

Общие принципы терапии острых отравлений лекарственными средствами. Признаки отравления лекарственными веществами Измерение уровня глюкозы без глюкометра

Измерение уровня глюкозы без глюкометра Емізіктің жарақаттануы және лактостаз

Емізіктің жарақаттануы және лактостаз Лабораторное исследование мокроты (лекция 1)

Лабораторное исследование мокроты (лекция 1) Инструментальные методы диагностики миеломной болезни

Инструментальные методы диагностики миеломной болезни Отчет по производственной практике. Социальная работа с семьей и детьми. Поликлиника №114. Детское поликлиническое отделение №75

Отчет по производственной практике. Социальная работа с семьей и детьми. Поликлиника №114. Детское поликлиническое отделение №75 Иммунная система человека

Иммунная система человека