Содержание

- 2. Клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой менингоэнцефалит) — природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества

- 3. Историческая справка Первое клиническое описание дал советский исследователь А. Г. Панов в 1935 году. В 1937—1938

- 4. Где распространен клещевой энцефалит? Иксодовые клещи распространены в лесных и лесостепных зонах с умеренным климатом. Известно

- 5. Возбудитель клещевого энцефалита Возбудитель клещевого энцефалита – РНК-содержащий флавивирус, который принадлежит к арбовирусам. Вирус имеет сферообразную

- 7. Классификация Клиническая классификация клещевого энцефалита основана на определении формы, тяжести и характера течения заболевания. Формы клещевого

- 8. Инкубационный период Время от момента заражения до появления первых симптомов клещевого энцефалита составляет примерно 10-14 дней.

- 9. Симптомы клещевого энцефалита После укуса клеща вирус размножается в тканях, проникает в лимфоузлы и кровь. При

- 10. Несмотря на большое разнообразие симптомов и проявлений течения болезни, выделяют 4 основных клинических формы клещевого энцефалита:

- 11. 4) Полиомиелитическая. Начало этой формы заболевания проявляется сильной утомляемостью, общей слабостью. Возникает онемение в теле, после

- 12. Диагностика клещевого энцефалита Для подтверждения диагноза используют лабораторную диагностику. 1) Клинический анализ крови: снижение лейкоцитов и

- 13. Лечение Способов специфического лечения клещевого энцефалита не существует. При возникновении симптомов, свидетельствующих о поражении центральной нервной

- 14. В течение многих лет постконтактная профилактика (ПКП) проводилась путём применения специфических иммуноглобулинов против TBEV[. Тем не

- 15. Профилактика клещевого энцефалита Профилактику клещевого энцефалита делят на общую и специфическую. Общая профилактика заключается в индивидуальной

- 17. Самым эффективным и надежным методом является специфическая профилактика. Для этого используют вакцинацию, которая показана при клещевом

- 18. В тех случаях, когда заболеваемость и распространённость заболевания умеренная или низкая (то есть среднегодовая величина в

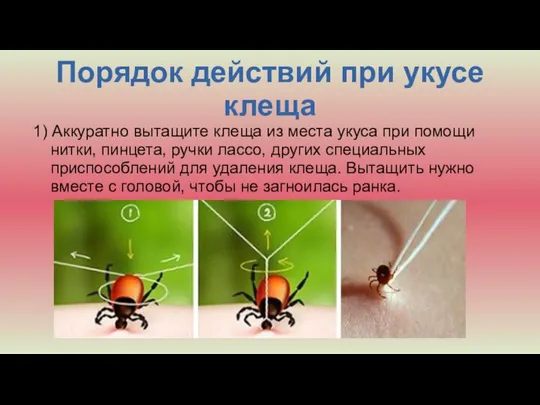

- 19. Порядок действий при укусе клеща 1) Аккуратно вытащите клеща из места укуса при помощи нитки, пинцета,

- 21. 2)Если голова клеща оторвалась и осталась в ране, извлеките её предварительно протёртой спиртом иглой (как занозу).

- 24. Скачать презентацию

Көз айналасы терісіне арналған кремдер арасында

Көз айналасы терісіне арналған кремдер арасында Философия и медицина: современное взаимодействие

Философия и медицина: современное взаимодействие Зубные пасты с травами и ферментами. Индивидуальные гигиенические программы для пациентов с заболеваниями пародонта

Зубные пасты с травами и ферментами. Индивидуальные гигиенические программы для пациентов с заболеваниями пародонта Социально-медицинская реабилитация лиц пожилого возраста

Социально-медицинская реабилитация лиц пожилого возраста Биоритмнің дәрілердің әсерінің көрінісіне тигізетін ықпалы

Биоритмнің дәрілердің әсерінің көрінісіне тигізетін ықпалы Хронический панкреатит

Хронический панкреатит Малопрогредиентная шизофрения

Малопрогредиентная шизофрения Гигиена

Гигиена Диагностика ревматизма

Диагностика ревматизма Всё о сахарном диабете: причины, симптомы, профилактика, правила питания

Всё о сахарном диабете: причины, симптомы, профилактика, правила питания Спутник. Холодовая цепь. Вакцинация

Спутник. Холодовая цепь. Вакцинация Основные инструменты малоинвазивной хирургии

Основные инструменты малоинвазивной хирургии Рекомендации по налаживанию детского сна

Рекомендации по налаживанию детского сна Сестринский уход при гемолитической болезни новорожденных

Сестринский уход при гемолитической болезни новорожденных Крапивница

Крапивница Применение желчегонных препаратов у новорожденных при желтухе

Применение желчегонных препаратов у новорожденных при желтухе Летунов сынамасы

Летунов сынамасы vvedene_v_pediatriyu

vvedene_v_pediatriyu Лекция 5. Слуховой анализатор

Лекция 5. Слуховой анализатор Частная гистология

Частная гистология Модифицируемые факторы риска повреждения почек при кардиоренальном синдроме

Модифицируемые факторы риска повреждения почек при кардиоренальном синдроме Дифференциальная диагностика артритов

Дифференциальная диагностика артритов Беременность и болезни бронхо-лёгочной системы

Беременность и болезни бронхо-лёгочной системы Оценка результатов социально-гигиенического обследования сельского населения юга Тюменской области

Оценка результатов социально-гигиенического обследования сельского населения юга Тюменской области Гнойные заболевания пальцев и кисти

Гнойные заболевания пальцев и кисти Антикоагулянтная активность плазмы

Антикоагулянтная активность плазмы Myths about the coronavirus

Myths about the coronavirus Қант диабеті

Қант диабеті