Содержание

- 2. Формы иммунного ответа Гуморальный Клеточный Иммунологическая толерантность

- 3. Фазы иммунного ответа АПК – связующее звено между системами врожденного и адаптивного иммунитета Непродуктивная – распознавание

- 4. PAMP – патоген-ассоциированные молекулярные образцы Биологические макромолекулы, расположенные на поверхности патогенов, которые распознаются врожденной иммунной системой.

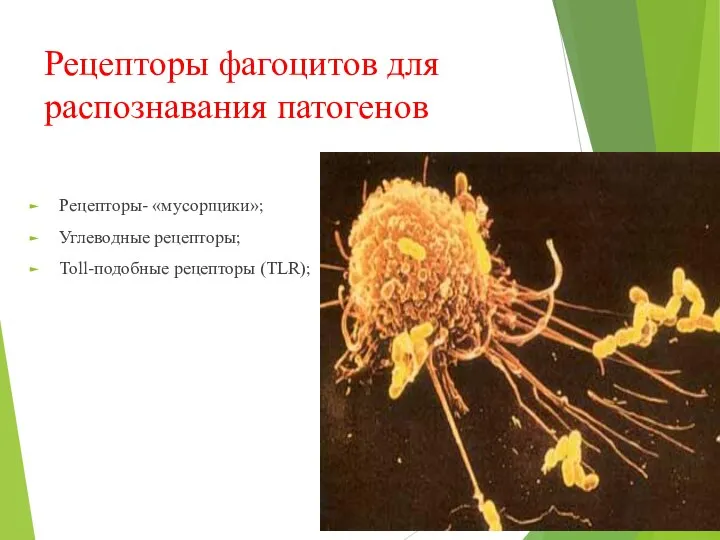

- 5. Рецепторы фагоцитов для распознавания патогенов Рецепторы- «мусорщики»; Углеводные рецепторы; Toll-подобные рецепторы (TLR);

- 6. Рецепторы- «мусорщики» и углеводные рецепторы (лектины) Позволяют фагоцитам непосредственно связываться с микроорганизмами: маннозный рецептор (СD206) на

- 7. Toll-подобные рецепторы (TLR) активируют фагоциты и воспаление Трансмембранный протеин; TLR-рецепторы присутствуют на фагоцитах, некоторые на дендритных

- 8. Toll-подобные рецепторы (TLR), способные взаимодействовать с патоген-ассоциированными молекулярными образцами (PAMP)

- 10. КЛЕТОЧНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ механизмы активации Т-лимфоцитов

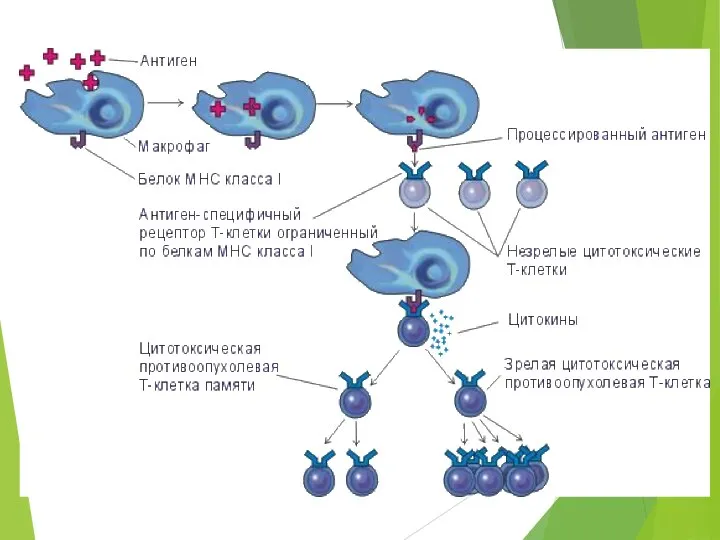

- 11. Клеточный иммунный ответ: основные этапы Взаимодействие с антигеном антигенпрезентирующей клетки (АПК) Процессинг антигена в АПК Презентация

- 12. Процессинг Поглощение антигена Частичная деградация вычленение эпитопа Образование комплекса эпитоп + МНС-II «процессированный антиген» Вывод этого

- 13. Презентация антигена эпитоп + МНС-II - презентируется Т-хелперам (CD4) эпитоп + МНС-I - презентируется Т-киллерам (CD8)

- 14. Активация Т-лимфоцитов (Th0 – прайминг) Получение от макрофага двух информационных сигналов: Контакт при полном соответствии TcR

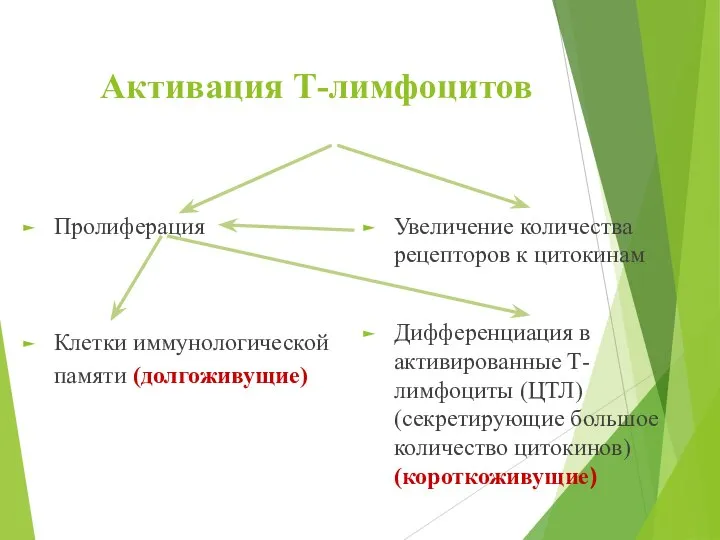

- 15. Активация Т-лимфоцитов Пролиферация Клетки иммунологической памяти (долгоживущие) Увеличение количества рецепторов к цитокинам Дифференциация в активированные Т-лимфоциты

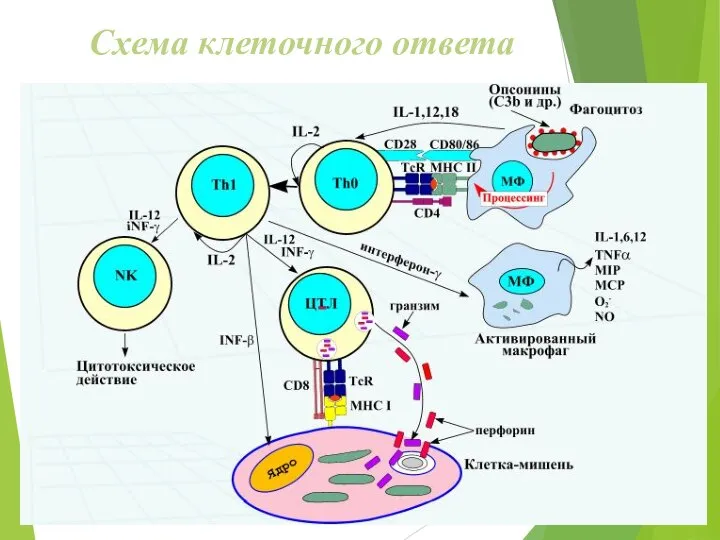

- 17. Схема клеточного ответа

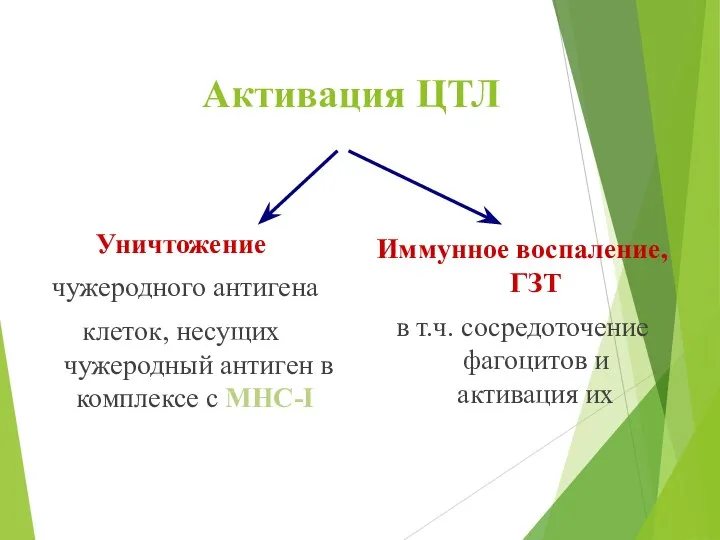

- 18. Активация ЦТЛ Уничтожение чужеродного антигена клеток, несущих чужеродный антиген в комплексе с МНС-I Иммунное воспаление, ГЗТ

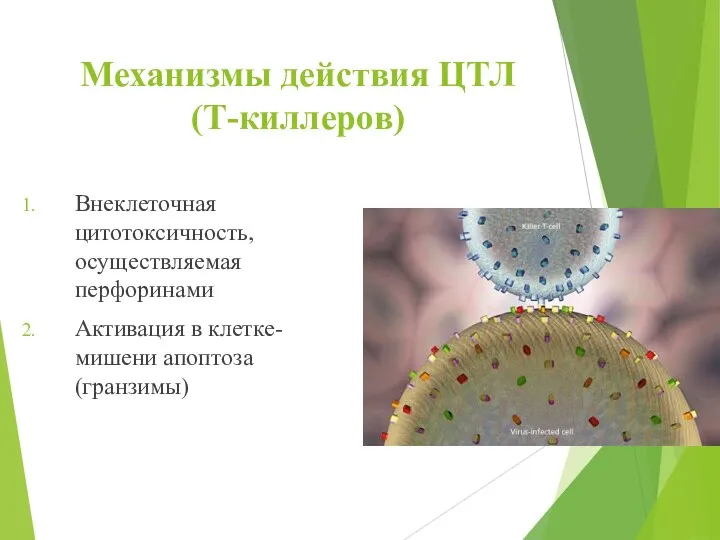

- 19. Механизмы действия ЦТЛ (Т-киллеров) Внеклеточная цитотоксичность, осуществляемая перфоринами Активация в клетке-мишени апоптоза (гранзимы)

- 20. Механизмы действия ЦТЛ Т-киллеров (CD8) СИНТЕЗ ПЕРФОРИНОВ ⇓ МНОЖЕСТВЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ наружной мембраны ⇓ ЛИЗИС КЛЕТКИ, несущей

- 21. ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ механизмы активации В-лимфоцитов

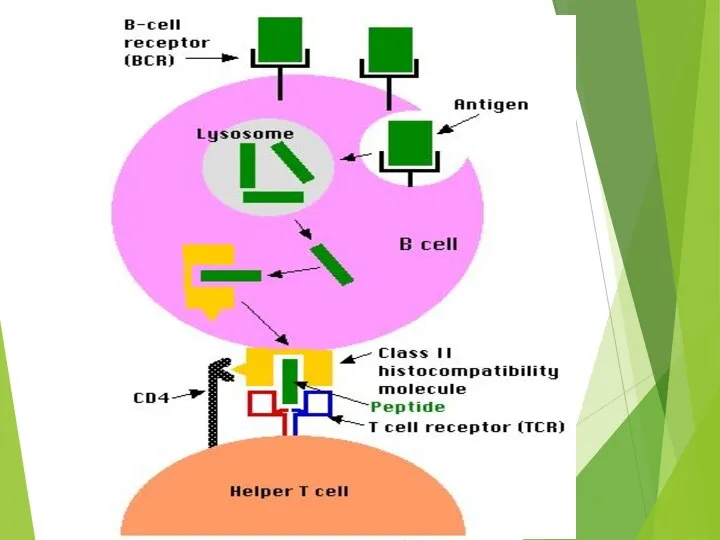

- 22. Активация В-лимфоцитов (В2 (СD5-)) Антиген Макрофаг Th2 В-лимфоцит ИЛ-4 (сигнал активации) Активированный В-лимфоцит ИЛ-5 (сигнал пролиферации)

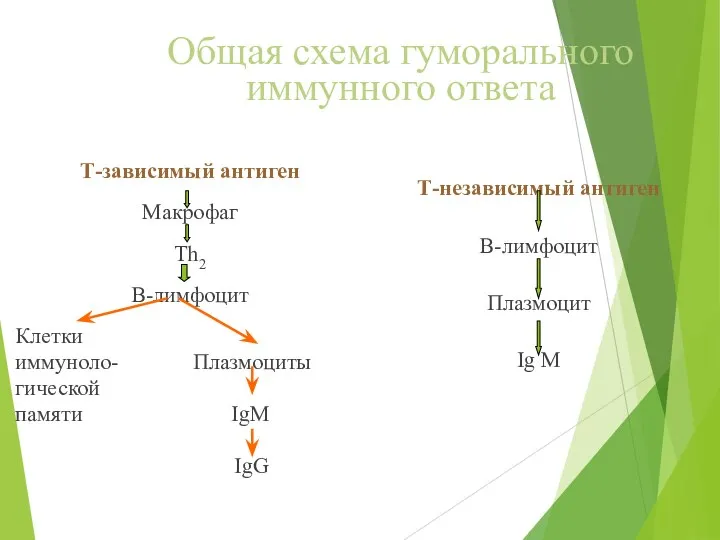

- 24. Особенности иммунного ответа на Т-независимые антигены Распознавание антигена проводится самим В-лимфоцитом (B1 (CD5+)). Синтезируются только IgM

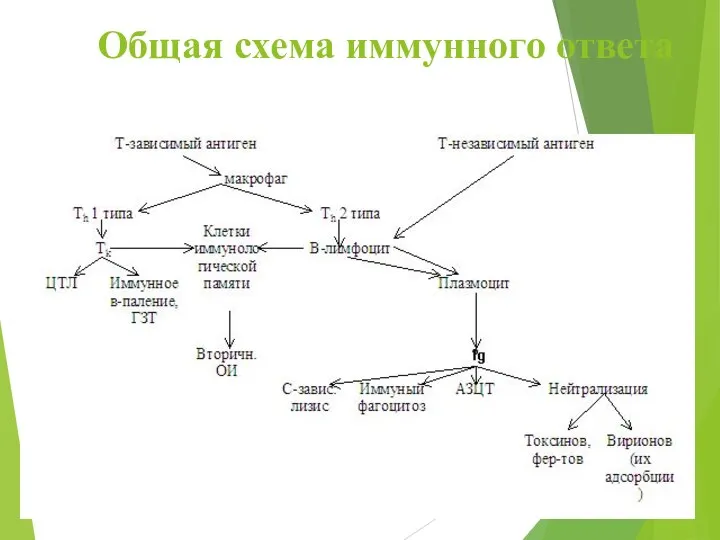

- 25. Общая схема гуморального иммунного ответа Т-зависимый антиген Макрофаг Тh2 В-лимфоцит Клетки иммуноло- Плазмоциты гической памяти IgМ

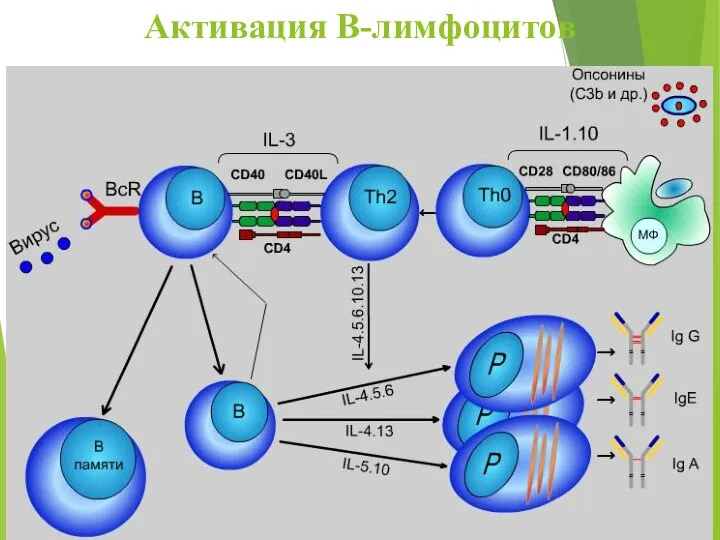

- 26. Активация В-лимфоцитов

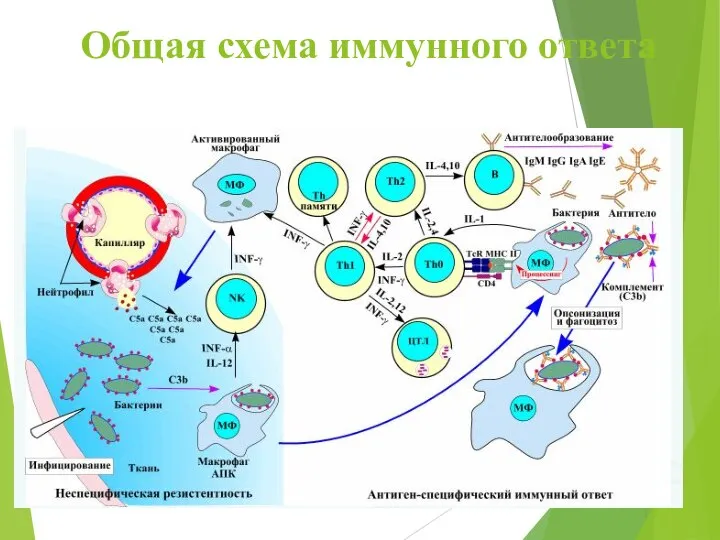

- 27. Общая схема иммунного ответа

- 28. Общая схема иммунного ответа

- 29. ИММУННАЯ ЗАЩИТА ПОЛОСТИ РТА

- 30. В полости рта выделяют три уровня защиты Первый уровень - врожденный иммунитет; Второй уровень - воспаление;

- 31. Первый уровень защиты Врожденный иммунитет неспецифичен; Находится в состоянии постоянной готовности: Способен быстро защитить от инфекции;

- 32. Второй уровень защиты Воспаление локализует возбудитель в участке проникновения, если первый уровень защиты преодолен; Главные клетки

- 33. Третий уровень защиты Приобретенный иммунитет, действие которого проявляется при несостоятельности первой и второй линии защиты; Основными

- 34. Врожденная защита: поверхности полости рта Барьерная функция слизистой оболочки; Дефенсины; Кальпротектин; Вязкий муциновый слой; Десквамация; Эпителиальные

- 35. Барьерная функция слизистой оболочки Эпителий полости рта экспрессирует Toll-подобные рецепторы, распознающие специфические PAMP патогенных микробов; Контакт

- 36. Дефенсины Класс дефенсинов представлен небольшими (3-6 кДа) катионными пептидами с 3-4 дисульфидными связями. В зависимости от

- 37. Кальпротектин Антимикробный белок, секретируемый клетками неороговевшего эпителия; Способен связывать ионы кальция и цинка, что обуславливает антибактериальную

- 38. Вязкий муциновый слой Муцин – гликопротеины, существующие в виде разных гликоформ; В полости рта преобладают два

- 39. Десквамация Важнейший механизм врожденного иммунитета; Эпителий кожи и слизистых оболочек постоянно слущивается, причём скорость слущивания зависит

- 40. Эпителиальные рецепторы для антител На клетках эпителия слизистой щек имеются рецепторы для секреторного компонента (SC) sIgA;

- 41. Приобретенная пелликула эмали Бесклеточная органическая пленка, находящаяся на поверхности зубов; Пелликула формируется в течение двух часов,

- 42. Нормальная микрофлора полости рта Бактерии-комменсалы конкурируют с экзогенными бактериями за питательные вещества и рецепторы; Вырабатывают антимикробные

- 43. Врожденные факторы: жидкая фаза Слюна; Муцины; Агглютинин; Белок Эбнеровских желёз; Гистатины; Цистатины; Секреторный ингибитор лейкоцитарных протеаз;

- 44. Слюна Слюна – это гипотонический водный раствор, по осмотическому давлению близкий к плазме. Среднее значение рН

- 45. Муцины В слюне главное место занимает назкомолекулярный муцин MG2, основное назначение которого состоит в агрегации микробов

- 46. Агглютинин Представляет собой сходный с муцином MG2 высокогликозилированный белок, вызывающий агглютинацию широкого спектра бактерий полости рта;

- 47. Белок Эбнеровских желёз Является ингибитором цистеиновых протеаз и попадает в слюну из Эбнеровских желез; Удаляет продукты

- 48. Гистатины Это небольшие многофункциональные нейтральные или основные белки, богатые гистидином. Обнаружено не менее 12 различных гистатинов.

- 49. Цистатины Это суперсемейство белков-ингибиторов цистеиновых протеиназ. Различают 3 семейства: представители 1 семейства обнаруживаются внутри клеток, 2

- 50. Секреторный ингибитор лейкоцитарных протеаз (СИЛП) СИЛП – это небольшой (12 кДа) катионный кислотоустойчивый негликозилированный белок; Функция:

- 51. Тромбоспондин Тромбоспондин 1 (TSP1) – высокомолекулярный тримерный матриксный гликопротеин; Подавляет заражение мононуклеарных клеток крови, трансформированных промоноцитов

- 52. Хромогранин Хромогранин А – белок слюны; Обладает антибактериальной и противогрибковой активностью.

- 53. Пероксидазы Пероксидазы слюны катализируют перекисное окисление. Окисление гликолитических ферментов приводит к подавлению роста и выработки кислоты

- 54. Лактоферрин Многофункциональный железосодержащий белок (78 кДа); Замедляет рост бактерий и грибов; Антимикробная активность связана со способностью

- 55. Местный приобретенный иммунитет Гуморальный иммунитет слизистых; Клеточный иммунитет слизистых.

- 56. Гуморальный иммунитет слизистых оболочек Опосредуется в основном sIgA. Десневая борозда и десневая треть коронок зубов защищены

- 57. Клеточный иммунитет слизистой оболочки АГ поступившие в полость рта взаимодействуют с лимфоцитами лимфоидной ткани, ассоциированной со

- 59. Скачать презентацию

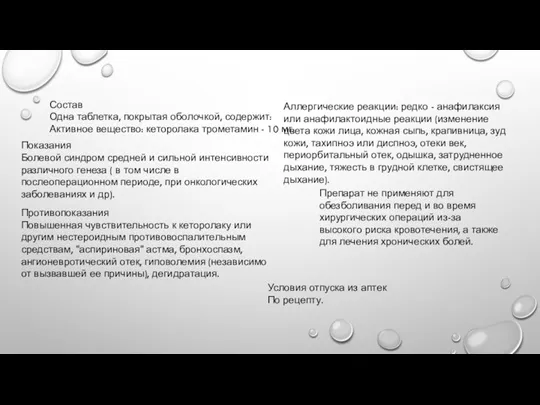

Кетанов. Состав

Кетанов. Состав Химическая модификация донепезила для повышения специфичности связывания с sigma-1-рецептором

Химическая модификация донепезила для повышения специфичности связывания с sigma-1-рецептором Коматозные состояния при сахарном диабете

Коматозные состояния при сахарном диабете Нейроэндокринные синдромы. Послеродовое ожирение

Нейроэндокринные синдромы. Послеродовое ожирение Этика. Сестринское дело

Этика. Сестринское дело Организация лабораторного контроля при проведении СГМ и методические основы программно-аппаратного обеспечения ведения СГМ

Организация лабораторного контроля при проведении СГМ и методические основы программно-аппаратного обеспечения ведения СГМ Down syndrome

Down syndrome Воздействие ЛФК на здоровье детей с ограниченными возможностями здоровья

Воздействие ЛФК на здоровье детей с ограниченными возможностями здоровья Психологические аспекты первичной консультации ортодонтического пациент

Психологические аспекты первичной консультации ортодонтического пациент Клинико-лабораторные проявления хронической почечной недостаточности

Клинико-лабораторные проявления хронической почечной недостаточности Клещевые инфекции

Клещевые инфекции Эндоскопические методы исследования ЛОР-органов

Эндоскопические методы исследования ЛОР-органов Паразитические черви

Паразитические черви Публичное акционерное общество Биохимик

Публичное акционерное общество Биохимик Корректные нефрологические диагнозы

Корректные нефрологические диагнозы Ретракторы и принципы экспозиции

Ретракторы и принципы экспозиции Диф. Диагностика

Диф. Диагностика Жерорта теңізі емдәмінің адам тамақтануындағы маңызы

Жерорта теңізі емдәмінің адам тамақтануындағы маңызы Осанка

Осанка Этиологиясы және эпидемиялық процестің спаттамасы. Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру

Этиологиясы және эпидемиялық процестің спаттамасы. Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру Семейство Helicobacter pylori

Семейство Helicobacter pylori Гематология

Гематология Мой индивидуальный образовательный маршрут

Мой индивидуальный образовательный маршрут Сlinical case of a patient with Hodgkin's lymphoma

Сlinical case of a patient with Hodgkin's lymphoma Подострая и хроническая стадии одонтогеного остеомиелита

Подострая и хроническая стадии одонтогеного остеомиелита Лечебное питание при заболеваниях почек и мочевых путей

Лечебное питание при заболеваниях почек и мочевых путей Мочевыделительная система

Мочевыделительная система Правда о биосимилярах

Правда о биосимилярах