Слайд 2Существует два варианта местной смерти, т е. гибели структур в живом организме,

– некроз (клеток и тканей) и апоптоз (клеток)

Слайд 3Некроз – это прижизненное омертвление клеток и тканей организма под действием различных

патогенных факторов

Слайд 4Апоптоз – это естественная и запрограммированная гибель клетки в целом или ее

части. Встречается в физиологических условиях – это естественное старение (гибель эритроцитов, Т и В–лимфоцитов), при физиологических атрофиях (атрофия вилочковой железы, половых желез, кожи)

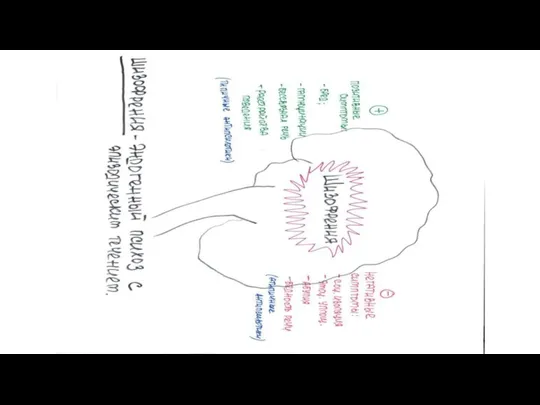

Слайд 5Механизм апоптоза:

1) конденсация ядра;

2) конденсация и уплотнение внутренних органелл;

3) фрагментация клетки с

формированием апоптозных телец

Слайд 6Апоптозные тельца

это небольшие органеллы, имеющие эозинофильную цитоплазму с остатками ядра. Затем

они захватываются фагоцитами, макрофагами, клетками паренхимы и стромы. Воспалительных изменений не наблюдается

Слайд 7Апоптозное тельце (тельце Каунсилмена)

при вирусном гепатите

1 - апоптозное тельце, 2 – гидропическая

дистрофия гепатоцита

Слайд 8Классификация некроза в зависимости от этиологического фактора:

1 Травматический – возникает при действии

физических (механические, температурные, радиационные и др.) и химических (кислоты, щелочи и пр.) факторов

2 Токсический – возникает при действии токсинов бактериальной и другой природы

Слайд 93 Трофоневротический – связан с нарушением микроциркуляции и иннервации тканей при хронических

заболеваниях

4 Аллергический – развивается при иммунопатологических реакциях.

5 Сосудистый – связан с нарушением кровоснабжения органа или ткани

Слайд 10В зависимости от механизма действия этиологического фактора выделяют:

Прямой некроз (при непосредственном действии

на ткань при травматическом и токсическом повреждении)

Непрямой (опосредованное действие через сосудистую, нервную и иммунную системы)

Слайд 11Морфогенез некроза

I Паранекроз – похожие на некротические обратимые изменения

II Некробиоз – необратимые

дистрофические изменения

Слайд 12III Смерть клетки (критериев для установления момента смерти клетки в настоящее время

не существует)

IV Аутолиз – разложение мертвого субстрата под действием гидролитических ферментов, выделяющихся из поврежденной клетки

Слайд 13Разложение клетки под действием ферментов, выделяющихся из пришедших лейкоцитов или под действием

бактерий, носит название «гетеролизис»

Слайд 14В зависимости от преобладания денатурации белка в мертвых структурах или ферментного переваривания

возникают два основных вида некроза – коагуляционный и колликвационный

Слайд 15Морфологические признаки некроза (макро– и микроскопические) появляются лишь на стадии аутолиза,

т.е.

через несколько часов после момента наступления смерти клетки

Слайд 16В сердце, например, первые морфологические признаки некроза выявляются обычно только спустя 12—18

ч от момента ишемии

Слайд 17Однако исчезновение ферментов (сукцинатдегидрогеназы, лактатдегидрогеназы), гликогена из некротизированной клетки, распад ультраструктур могут

быть выявлены значительно раньше

Слайд 18Ранние признаки некроза выявляются с помощью электронно–микроскопического и гистохимического исследований

Электронно–микроскопическая картина: в

зоне ишемии обнаруживаются набухание и вакуолизация митохондрий, распад крист.

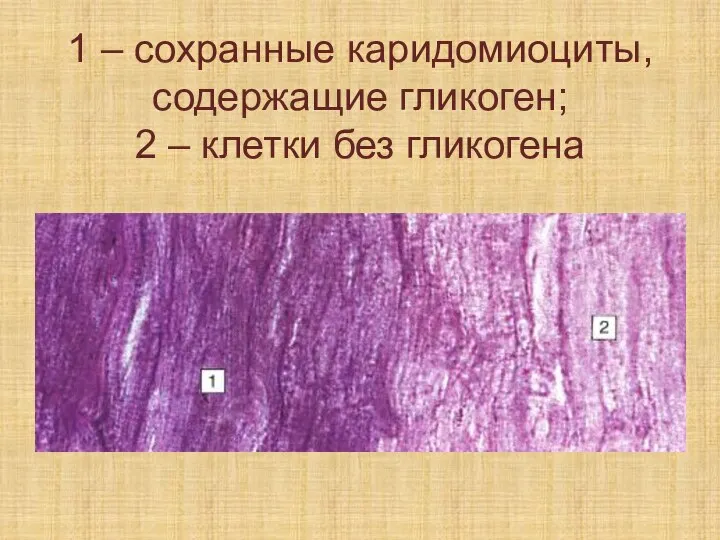

Слайд 19При гистохимическом исследовании (при ШИК–реакции) выявляется исчезновение гликогена из зоны ишемии, в

то время как в сохранившихся участках он окрашивается в малиновый цвет

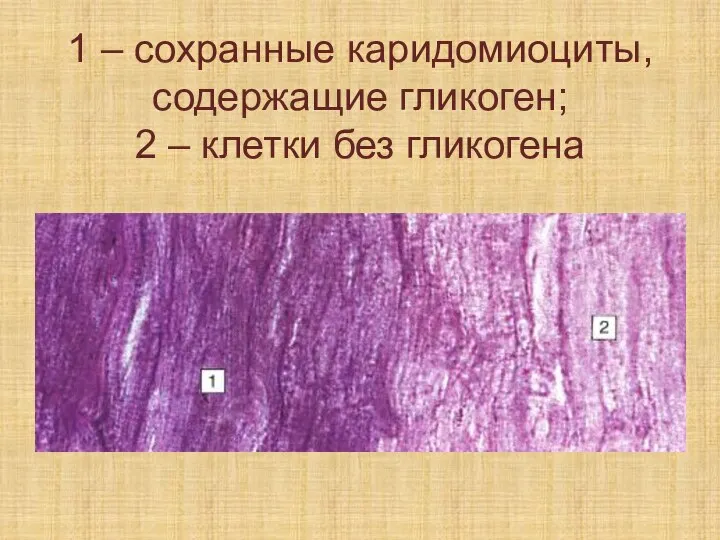

Слайд 201 – сохранные каридомиоциты, содержащие гликоген;

2 – клетки без гликогена

Слайд 21Макроскопические признаки могут проявляться по–разному они зависят от своеобразия органа, в котором

возникает некроз, а также от характера повреждающего фактора

Слайд 22Внешние (макроскопические) признаки некроза:

1) структура тканей в зоне некроза нарушена, ткань бесструктурная

Слайд 232) консистенция тканей может быть плотной, когда ткань сухая; это возникает в

тех случаях, когда ткань богата белками и содержит мало воды и активность гидролитических ферментов незначительна (в миокарде, печени, селезенке и почках)

Слайд 24Зона некроза может быть мягкой, когда ткань содержит большое количество влаги, белка

мало, активны гидролитические ферменты (головной мозг, кишечник); сухой некроз может перейти во влажный при появлении инфекции

Слайд 253) цвет ткани в зоне некроза может быть черным или грязно-зеленым (при

гангрене), что связано с образованием пигмента под влиянием гнилостных микробов; вид сероватой массы имеет ткань головного мозга, желто-серый цвет при туберкулезе и в кишечнике, красный или красно-синий цвет при инфаркте легкого

Слайд 264) запах в зоне некроза при гангрене связан с тем, что гнилостные

микроорганизмы (синегнойная палочка, клостридии) способны вырабатывать сероводород, который взаимодействует с сульфидом железа

Слайд 27Микроскопические признаки касаются как ядра, так и цитоплазмы клеток, а также внеклеточного

матрикса

Слайд 28Изменения ядра:

- кариопикноз – сморщивание ядер в связи с конденсацией хроматина;

- кариорексис

– распад ядер на глыбки;

- кариолизис – растворение ядра в связи с активацией гидролаз (рибонуклеазы и дезоксирибонуклеазы)

Слайд 29Изменения цитоплазмы:

- плазмокоагуляция – денатурация и коагуляция белка с появлением в цитоплазме

ярко–розовых глыбок;

- плазморексис – распад на глыбки;

- плазмолизис – расплавление цитоплазмы

Слайд 30Изменения внеклеточного матрикса проявляются в расщеплении ретикулярных, коллагеновых и эластических волокон под

воздействием протеаз, липаз

Слайд 31Некротические массы нередко пропитываются фибрином с развитием фибриноидного некроза

Слайд 32Фибриноидный некроз

капилляров почечного клубочка (СКВ)

Слайд 33Вокруг участка некроза возникает демаркационное воспаление.

Его целесообразность заключается в отграничении очага

некроза, участии в рассасывании некротических масс с последующей организацией, (замещение их соединительной тканью)

Слайд 34Условия возникновения некроза

Экстремальный характер воздействия экзогенных или эндогенных факторов.

Низкое содержание энергетических и

питательных субстратов в клетках.

Значительное функциональное напряжение ткани в момент экстремального воздействия.

Слайд 35Механизмы развития некроза

Травматический некроз

Возникает при преобразовании кинетической энергии повреждающего предмета (ударной волны)

в механическую;

Поглощенная энергия, а следовательно, и объем некротизированной ткани тем выше, чем больше кинетическая энергия и площадь контакта предмета с тканью;

Также имеет значение и повреждения кровеносных сосудов с развитием гипоксического повреждения ткани.

Слайд 36Механизмы развития некроза

Термический некроз

Высокая температура вызывает денатурацию белка, что приводит к необратимому

угнетению обмена веществ и гибели клетки;

Низкая температура вызывает циркуляторную гипоксию вследствие резкого местного повышения вязкости крови и замедления кровотока, плюс разрушение ткани вследствие разрыва кристаллами льда.

Слайд 37Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия электрическим током

Преобразование электрической энергии в тепловую

(при прохождении тока через ткани) приводит к электроожогу;

Слайд 38Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия химических веществ.

Повреждающее действие осуществляется несколькими путями:

Термическое

действие тепловой энергии, выделяющейся при химической реакции;

Обезвоживание ткани (т.к. кислоты и щелочи – гипертонические растворы);

Коагуляция белка под действием ионов Н+ концентрированных кислот;

Растворение белков и омыление жиров концентрированными щелочами;

Повреждающее действие ферментов – протеолиз.

Слайд 39Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия ионизирующего излучения и ультрафиолетовых лучей

Активация перекисного

окисления липидов приводит к образованию свободных липидных радикалов и молекул кислорода. Радикалы воздействуют на фосфолипиды и разрушают клеточные мембраны.

Образуются дисульфидные мостики между белками клеточной мембраны, возникают патологические ионные каналы в цитолемме, происходит агрегация белков и разрывы цитолеммы;

Взаимодействие с молекулами ДНК приводит к угнетению ее репликации.

Слайд 40Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия СВЧ-поля

СВЧ-поле вызывает колебания клеточных структур со

сверхвысокой частотой. Эти колебания преобразуются в тепловую энергию и вызывают коагуляционный некроз.

Слайд 41Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия токсинов

Результат блокады химическими веществами основных звеньев

метаболизма (гликолиза, цикла лимонной кислоты, окислительного фосфорилирования на внутренних мембранах митохондрий)

Слайд 42Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия гипоксии

Гипоксия приводит к набуханию митохондрий и

вакуолизации эндоплазматического ретикулума. Полирибосомы открепляются от мембран и разрушаются. Синтез белка прекращается, возникает недостаток ферментов, прекращается метаболизм в целом.

Слайд 43Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия гипоксии

В результате действия ионных насосов набухает

ядро вплоть до разрыва кариолеммы и часть кариоплазмы перетекает в цитозоль. Хроматин конденсируется в глыбки (кариопикноз), ядро сморщивается и распадается на фрагменты (кариорексис). Разрушаются оболочки лизосом и лизосомальные ферменты расплавляют остатки органелл и ядра (кариолизис).

Слайд 44Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия вирусов

РНК-вирусы: происходит захват РНК-вируса лизосомой, растворение

белковой оболочки вируса, высвобождение вирусной РНК, на основе которой осуществляется синтез белков из аминокислот клетки по программе вируса. Новообразованные белки встраиваются в цитолемму, в следствие чего в ней образуются патологическе поры. Через поры из клетки выходят ионы К+ и проникают ионы Na+ и воды. Набухание клетки переходит в баллонную дистрофию и некроз.

Слайд 45Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия иммунных факторов

В начале происходит одно из

нижеперечисленных событий:

при паразитировании в клетке ДНК-вирусов, вырабатывающих белки по своей генетической программе данные белки экспрессируются на цитолемме;

метаболизм в клетке некоторых лекарственных или токсических веществ приводит к образованию чужеродных в антигенном отношении соединений;

воздействие на клетку некоторых физических факторов приводит к изменению структур белков;

генетическая мутация.

Слайд 46Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия иммунных факторов

Если одно из этих событий

имело место клетка воспринимается как чужеродная.

Образуются антитела к ее антигенам, антитела фиксируются на поверхности клетки, образуется комплекс антиген – антитело и гибель клетки происходит по одному из двух путей:

Слайд 47Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия иммунных факторов

Если запускается каскад комплемента, происходит

преобразование С3 фракции во фракцию С9, иммунный комплекс приобретает свойства «мембраноатакующего» и повреждает мембрану с образованием цилиндрических пор. Клетку покидают ионы К+ и заполняют ионы Na+ и воды. Развивается набухание клетки, а затем баллонная дистрофия и некроз (по такому механизму протекает массивный некроз гепатоцитов при молниеносных формах вирусного гепатита В).

Слайд 48Механизмы развития некроза

Некроз в результате воздействия иммунных факторов

Если каскад комплемента не запускается,

клетка распознается Т-киллерами и происходит активация апоптоза, либо выделяются перфорины, нарушающие целостность клеточной мембраны (так протекает разрушение эндотелия в сосудах пересаженного органа при реакции отторжения трансплантата)

Слайд 49Клинико–морфологические формы некроза представлены коагуляционным, колликвационным некрозом, инфарктом, секвестром и гангреной

Слайд 50Коагуляционный некроз.

Некротизированные ткани сухие, плотные, серо–желтого цвета.

Слайд 51Примерами коагуляционного некроза могут служить творожистый, фибриноидный и восковидный некроз;

особой разновидностью является

некроз жировой ткани – жировой некроз.

Слайд 52Творожистый (казеозный) некроз:

- участки некроза сухие, белесоватые крошащиеся;

- развивается при туберкулезе,

сифилисе.

Слайд 53Казеозный некроз лимфатического узла

Слайд 54Фибриноидный некроз:

- встречается в межуточной ткани и стенках сосудов, некротические массы пропитываются

плазменными белками, фибриногеном;

- возникает при иммунопатологических процессах, аллергических заболеваниях.

Слайд 55Восковидный (ценкеровский) некроз:

- возникает в скелетных мышцах, чаще прямых и косых мышцах

живота и приводящей мышце бедра;

- развивается при острых инфекционных заболеваниях (брюшной, сыпной тиф) и травме.

Слайд 56Восковидный (ценкеровский) некроз

Слайд 57Жировой некроз:

встречается в двух видах:

1) травматические жировые некрозы (при повреждении жировой клетчатки);

Слайд 582) ферментные жировые некрозы – возникают при остром панкреатите: ферменты из поврежденных

клеток железы вызывают липолиз, появляющиеся жирные кислоты образуют кальциевые соли (мыла).

Слайд 60Колликвационный некроз.

Встречается в тканях с большим содержанием воды.

Слайд 61Примером является серое размягчение (ишемический инфаркт) головного мозга, при котором обнаруживается очаг

дряблой консистенции неправильной формы серого цвета.

В исходе влажного некроза, как правило, образуется киста.

Слайд 62Ишемический инфаркт головного мозга

Слайд 63Секвестр.

Разновидность некроза, который длительное время не подвергается организации и аутолизу. Как

правило, сопровождается развитием гнойного воспаления с образованием свищевых ходов, через которые фрагменты секвестра могут выходить Возникает преимущественно в костях

Слайд 65Гангрена.

Некроз тех тканей которые соприкасаются с внешней средой. Различают три морфологические

разновидности гангрены: сухую, влажную и пролежень

Слайд 66Сухая гангрена сопровождается мумификацией, хорошо выраженной зоной демаркационного воспаления. Часто возникает в

нижних конечностях.

Слайд 67Макроскопическая картина: некротизированные ткани (чаще стопы) уменьшены в объеме, сухие, черного цвета,

хорошо выражена демаркационная зона

Слайд 69Влажная гангрена развивается в тканях при присоединении гнилостной флоры. Ткань набухает, становится

отечной, демаркационная зона не определяется. Возникает в кишечнике, легких, матке, конечностях.

Слайд 70Примером может служить гангрена кишки.

Макроскопическая картина: петля кишки утолщена, отечная, дряблой

консистенции, черно–красного цвета, серозная оболочка тусклая, покрыта фибрином

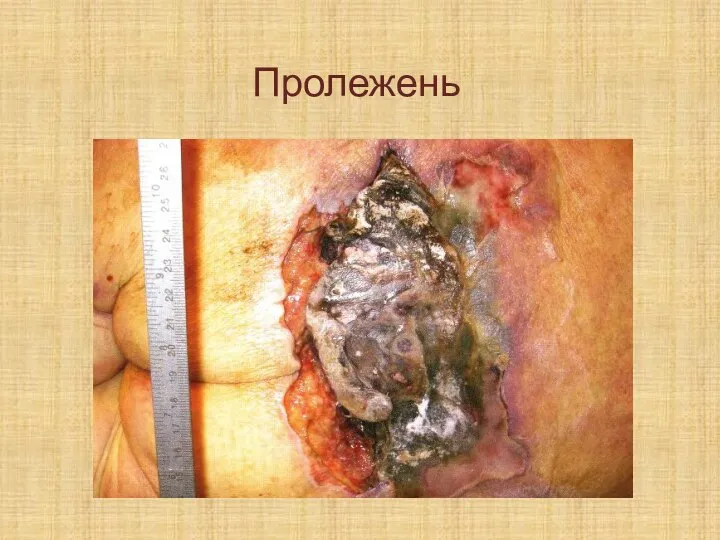

Слайд 72Пролежень. Разновидность гангрены, возникающая вследствие трофоневротических нарушений у ослабленных лежачих больных на

участках тела, подвергающихся наибольшему давлению

Слайд 74Инфаркт развивается вследствие тромбоза, эмболии, длительного спазма артерий или функционального перенапряжения органа

в условиях недостаточного кровоснабжения

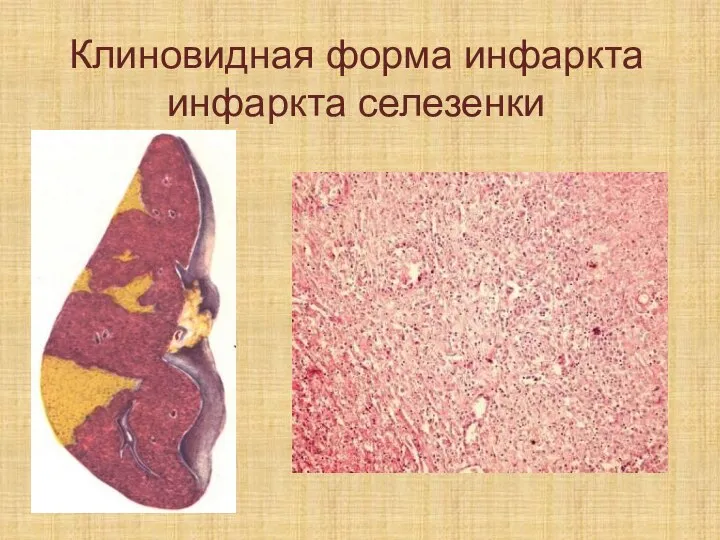

Слайд 75Форма инфаркта определяется ангиоархитектоникой и может быть клиновидной или неправильной

Слайд 76Клиновидная форма инфаркта характерна для органов с магистральным типом ветвления сосудов и

со слаборазвитыми коллатералями (селезенка, почка, легкое)

Слайд 78Неправильная форма инфаркта наблюдается в органах с рассыпным типом кровоснабжения и обилием

анастомозов (миокард, головной мозг)

Слайд 79Неправильная форма инфаркта миокарда

Слайд 80По виду инфаркт может быть белым (ишемическим), красным (геморрагическим) и белым с

геморрагическим венчиком

Слайд 81Ишемический (белый) инфаркт возникает обычно в участках недостаточного коллатерального кровоснабжения, что исключает

поступление крови в область некроза.

Чаще возникает в головном мозге и селезенке

Слайд 82Ишемический инфаркт головного мозга:

- возникает чаще при атеросклерозе и гипертонической болезни;

- непосредственные

причины развития - тромбоз, тромбоэмболия;

- макроскопически: очаг неправильной формы, дряблой консистенции сероватого цвета (очаг серого размягчения)

Слайд 83Ишемический инфаркт головного мозга

Слайд 84Ишемический инфаркт селезенки: самая частая причина - тромбоэмболия;

макроскопические признаки: очаг треугольной формы,

белого цвета, плотной консистенции, основанием обращен к капсуле и выбухает под капсулой; капсула в области инфаркта шероховата, покрыта фибринозными наложениями

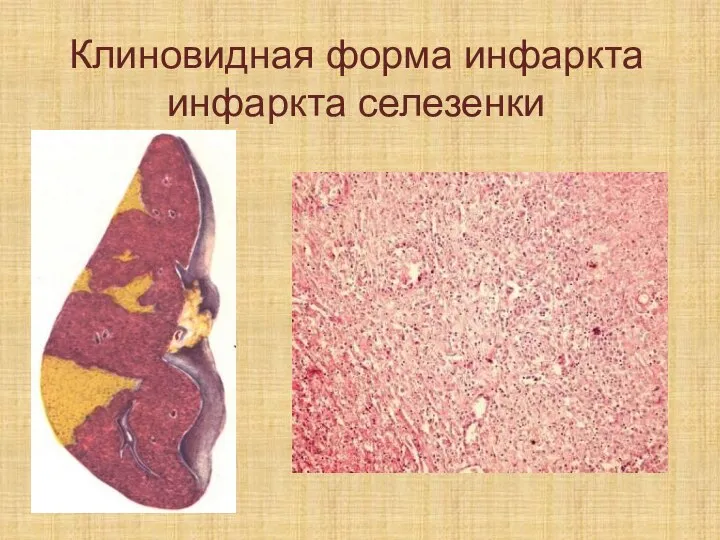

Слайд 85Клиновидная форма инфаркта инфаркта селезенки

Слайд 86Белый инфаркт с геморрагическим венчиком возникает тогда, когда спазм сосудов по периферии

инфаркта сменяется паретическим их расширением и развитием диапедезных кровоизлияний.

Часто возникает в миокарде, почках

Слайд 87Инфаркт миокарда:

макроскопическая картина: в стенке левого желудочка или межжелудочковой перегородки определяется очаг

неправильной формы, дряблой консистенции, желтовато-белого цвета, окруженный геморрагическим венчиком

Слайд 88Микроскопическая картина: в зоне некроза видны кардиомиоциты, лишенные ядер (кариолизис), с глыбчатым

распадом цитоплазмы (плазморексис);

Слайд 89По периферии некроза отмечается демаркационное воспаление в виде полнокровия сосудов и инфильтрации

ткани полиморфно-ядерными лейкоцитами; в сохранившихся участках миокарда - дистрофические изменения кардиомиоцитов

Слайд 91Инфаркт почки: макроскопическая картина: участок треугольной формы, основанием обращенный к капсуле, окружен

темно-красным венчиком

Слайд 92Микроскопическая картина: в зоне некроза сохраняются лишь контуры клубочков и канальцев, в

их клетках отсутствуют ядра (кариолизис), местами цитоплазма лизирована - в этих участках видны бесструктурные розовые массы (некротический детрит);

Слайд 93По периферии - зона демаркационного воспаления, в которой видны полнокровные сосуды, кровоизлияния,

скопления полиморфно-ядерных лейкоцитов; далее определяется сохранившаяся почечная ткань, в канальцевом эпителии - дистрофические изменения

Слайд 95Геморрагический (красный) инфаркт возникает обычно в условиях венозного застоя, при этом большое

значение имеют особенности ангиоархитектоники органа.

Чаще всего возникает в легких при тромбоэмболии или тромбозе ветвей легочной артерии в условиях венозного полнокровия

Слайд 96Механизм: в условиях застойного полнокровия и закрытия ветви легочной артерии кровь из

бронхиальной артерии устремляется по анастомозам под большим давлением в область омертвения, при этом происходит разрыв капилляров и пропитывание омертвевшей ткани эритроцитами

Слайд 97Макроскопическая картина: инфаркт легкого треугольной формы, темно-красного цвета, плотной консистенции, основанием обращен

к плевре, на плевре в этом участке - фибринозные наложения

Слайд 98Микроскопическая картина:

в участке некроза определяются разрыв межальвеолярных перегородок, отсутствие ядер в

септальных клетках и альвеолярном эпителии, область некроза пропитана кровью; в зоне демаркационного воспаления - скопления лейкоцитов.

Слайд 100Выделяют 2 стадии инфаркта: некротическую и организации

В стадии организации в зоне демаркационного

воспаления появляется молодая соединительная (грануляционная) ткань, которая постепенно замещает некроз и, созревая, приводит к образованию на месте инфаркта рубца

Слайд 101Благоприятный исход некроза связан с процессами отграничения и репарации, распространяющимися из зоны

демаркационного воспаления

Слайд 102организация, или рубцевание – замещение некротических масс соединительной тканью

инкапсуляция – отграничение участка

некроза соединительно–тканной капсулой

Слайд 103петрификация – пропитывание участка некроза солями кальция (дистрофическое обызвествление)

оссификация – появление в

участке некроза костной ткани (встречается очень редко, в частности, в очагах Гона – заживших очагах первичного туберкулеза)

Слайд 104- образование кисты в исходе колликвационного некроза

Слайд 105Неблагоприятным исходом является гнойное расплавление некротических масс, при этом возможно распространение процесса

и развитие сепсиса

Слайд 106Смерть организма

Смерть — это необратимое прекращение жизнедеятельности организма.

Естественная (физиологическая):

Смерть от

перерасхода жизненных ресурсов (от старости);

Смерть от недостатка жизненных ресурсов (недоношенность).

Неестественная (патологическая):

Насильственная смерть;

Смерть от заболеваний.

Слайд 107Переход от жизни к смерти привел к развитию в медицине учения о

терминальных состояниях.

1. Предагональное состояние;

2. Терминальная пауза;

3. Агония;

4. Клиническая смерть.

Слайд 108Характерной особенностью, объединяющей эти процессы в терминальные состояния, является быстро нарастающая гипоксия

с развитием ацидоза вследствие накопления недоокисленных продуктов обмена веществ.

Слайд 1091. Первым этапом умирания является предагональное состояние. Сознание затемнено, рефлексы ослаблены, дыхание

поверхностное и частое. Пульс нередко не прощупывается, тоны сердца ослаблены. Может длиться несколько часов.

Слайд 1102. Вслед за этим наступает терминальная пауза. Характеризуется внезапной остановкой дыхания, резким

угнетением деятельности сердца, прекращением биоэлектрической активности головного мозга, угнетением роговичных рефлексов. Длительность до 3 – 4 мин.

Слайд 1113. Агональный период (агония — борьба) — последняя вспышка борьбы организма за

жизнь. Началом ее служит появление первого вдоха. Резко изменяется внешний вид умирающего: лицо становится бледным, землистым, нос заострен, роговица теряет свой блеск, приоткрывается рот (маска Гиппократа). Длится от нескольких минут до получаса и более.

Слайд 1124. После остановки дыхания и сердцебиения наступает период клинической смерти. Торможение распространяется

на все отделы центральной нервной системы, но необратимые изменения еще не развиваются. В среднем для человека этот период равен 5 – 6 мин.

Слайд 113Последним этапом умирания является биологическая смерть — период развития необратимых изменений в

организме, в первую очередь в клетках ЦНС.

Хотя жизнедеятельность других органов и тканей еще может быть восстановлена.

Слайд 114Электровозбудимость мышц сохраняется 8 – 12 часов, реакция зрачков на введение атропина

— до 15 – 20 часов после смерти.

Способность отдельных тканей и органов переживать смерть организма как целого позволяет использовать их в хирургической практике для пересадок.

Слайд 115В настоящее время для констатации смерти используют следующие признаки смерти. Признаками клинической

смерти являются:

1. Отсутствие сознания

2. Отсутствие самостоятельного дыхания

3. Отсутствие пульсации на магистральных сосудах

Слайд 116К ранним признакам биологической смерти относятся:

1. Помутнение и высыхание роговицы глаз 15-20 минут.

2. Появление

симптома Белоглазова (кошачий глаз) 10-15 минут.

Слайд 117К поздним признакам биологической смерти относятся:

1. Высыхание кожного покрова и слизистых.

2. Охлаждение (снижение температуры

тела после смерти).

3. Трупные пятна в отлогих местах.

4. Трупное окоченение.

5. Аутолиз (разложение).

Полная мезоколонэктомия и центральная перевязка сосуда

Полная мезоколонэктомия и центральная перевязка сосуда История болезни пародонтологического больного

История болезни пародонтологического больного Nowotwory złośliwe OUN

Nowotwory złośliwe OUN Ритм сердца: норма и патология

Ритм сердца: норма и патология Хромосомные заболевания человека, связанные с аномальным количеством хромосом

Хромосомные заболевания человека, связанные с аномальным количеством хромосом Эклампсия: парадигмы интенсивной терапии

Эклампсия: парадигмы интенсивной терапии УП по дисциплине Здоровье детей. День первый

УП по дисциплине Здоровье детей. День первый Правила личной гигиены

Правила личной гигиены Минералокортикоиды (ДОКСА): влияние на минеральный обмен, показания к применению

Минералокортикоиды (ДОКСА): влияние на минеральный обмен, показания к применению Коронавирусная инфекция COVID-19

Коронавирусная инфекция COVID-19 Новые технологии дезинфекции , предстерилизационной очистки и стерилизации в операционном блоке

Новые технологии дезинфекции , предстерилизационной очистки и стерилизации в операционном блоке Антипсихотики (нейролептики)

Антипсихотики (нейролептики) Дифференциальная диагностика ДГПЖ и РПЖ

Дифференциальная диагностика ДГПЖ и РПЖ ЛОР-болезни

ЛОР-болезни Необходимость прямого скрининга на выявление атеросклероза

Необходимость прямого скрининга на выявление атеросклероза Профилактика заболеваний

Профилактика заболеваний Средства действующие на холинергические синапсы

Средства действующие на холинергические синапсы Сестринский процесс при атеросклерозе. Сестринский процесс при ИБС, стенокардии

Сестринский процесс при атеросклерозе. Сестринский процесс при ИБС, стенокардии Торакальная хирургия

Торакальная хирургия Lymphatic/Hematopoetic System IPM 2

Lymphatic/Hematopoetic System IPM 2 Гіподинамія – ворог сучасної людини

Гіподинамія – ворог сучасної людини The healthcare system in the UK

The healthcare system in the UK Жұлын миының қан тамыр аурулары

Жұлын миының қан тамыр аурулары Классификация опорных элементов для мостового протеза

Классификация опорных элементов для мостового протеза 1658432058318526

1658432058318526 Доврачебная помощь при аллергических реакциях и анафилактическом шоке

Доврачебная помощь при аллергических реакциях и анафилактическом шоке Болезнь Менетрие

Болезнь Менетрие Сколиоз. Четыре степени сколиоза

Сколиоз. Четыре степени сколиоза