Особенности развития психических расстройств у пораженного медицинского персонала и спасателей ЧС различного характера

- Главная

- Медицина

- Особенности развития психических расстройств у пораженного медицинского персонала и спасателей ЧС различного характера

Содержание

- 2. Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,

- 3. Виды и критерии чрезвычайных ситуаций По степени конфликтности Конфликтные Военные столкновения, экономические кризисы, социальные взрывы, национальные

- 7. В качестве факторов, определяющих экстремальность, могут рассматриваться следующие: Различные эмоциогенные воздействия в связи с опасностью, трудностью,

- 8. Субъекты экстремальной ситуации Первая группа — это специалисты. Люди, оказывающие помощь пострадавшим, принимающие участие в ликвидации

- 9. Третья группа — пострадавшие (материально или физически). Люди, потерявшие своих близких или не имеющие информации об

- 10. СТРЕСС. Все включающиеся в организме человека при воздействии стресса приспособительные механизмы назваются «общим адаптационным синдромом», или

- 11. 2. Стадия сопротивления (резистентности) наступает, если стрессогенный фактор слишком силен или продолжает свое действие достаточно длительный

- 12. ОТСРОЧЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС Психическая травма — следствие травматического стрессогенного воздействия; она предполагает крайнюю (экстремальную)

- 13. Динамика переживания травматической ситуации. Динамика переживания травматической ситуации включает четыре этапа. Первый этап — фаза отрицания,

- 14. психологическая помощь при острой реакции на стресс Необходимо позаботиться о собственной безопасности. Переживая горе, человек часто

- 15. ПОМОЩЬ ПРИ СТРАХЕ Не оставляйте человека одного. Страх тяжело переносить в одиночестве. Говорите о том, чего

- 16. ПОМОЩЬ ПРИ ТРЕВОГЕ Очень важно постараться разговорить человека и понять, что именно его тревожит. В этом

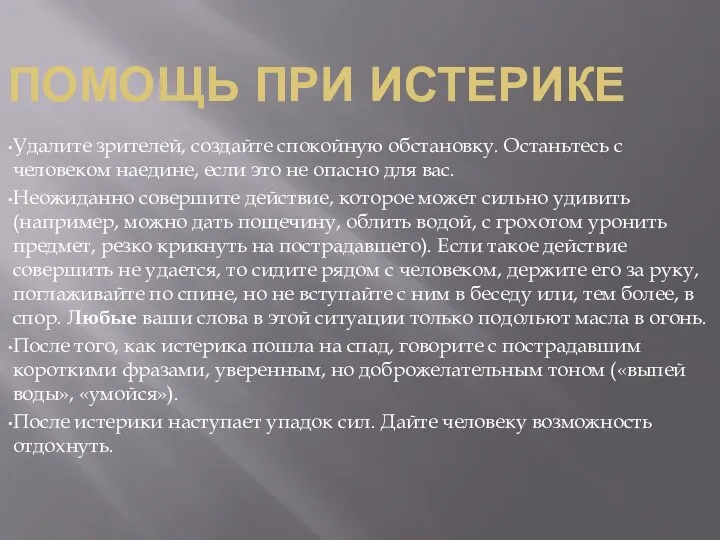

- 17. ПОМОЩЬ ПРИ ИСТЕРИКЕ Удалите зрителей, создайте спокойную обстановку. Останьтесь с человеком наедине, если это не опасно

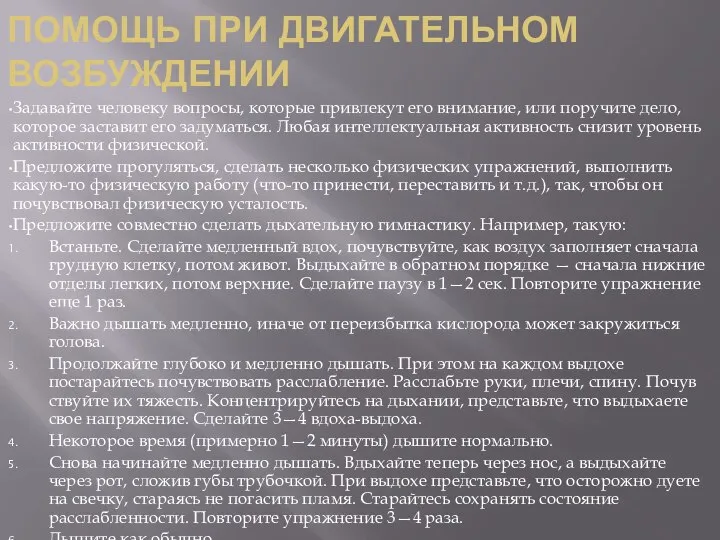

- 18. ПОМОЩЬ ПРИ ДВИГАТЕЛЬНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ Задавайте человеку вопросы, которые привлекут его внимание, или поручите дело, которое заставит

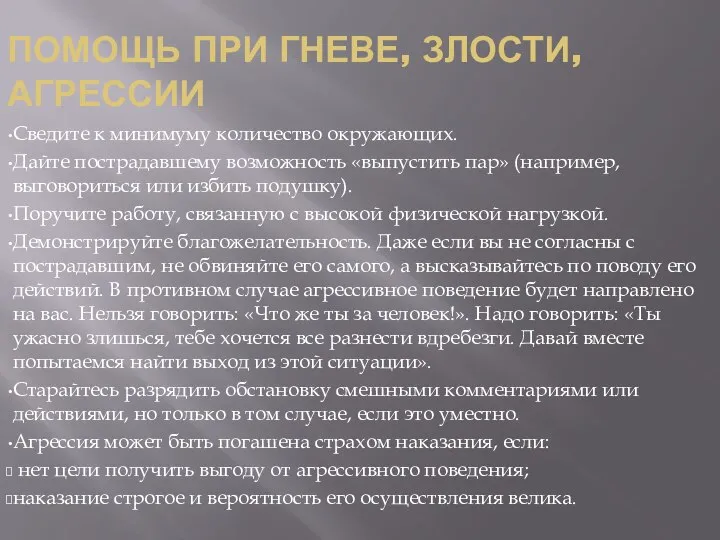

- 19. ПОМОЩЬ ПРИ ГНЕВЕ, ЗЛОСТИ, АГРЕССИИ Сведите к минимуму количество окружающих. Дайте пострадавшему возможность «выпустить пар» (например,

- 21. Скачать презентацию

Слайд 2Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате

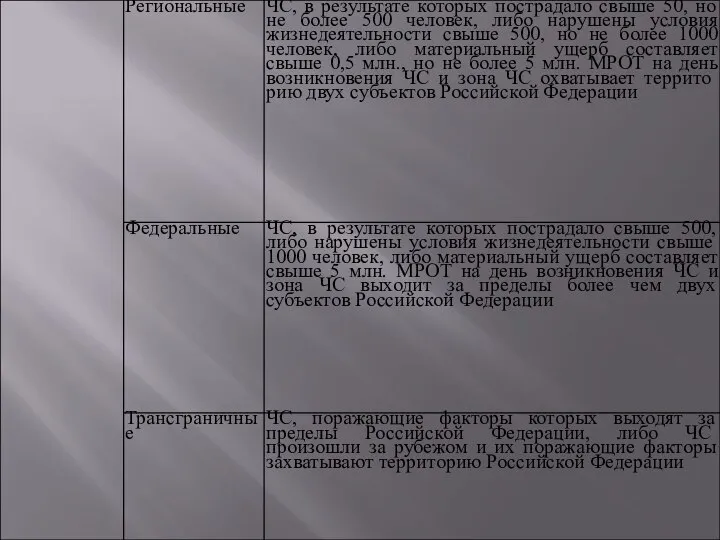

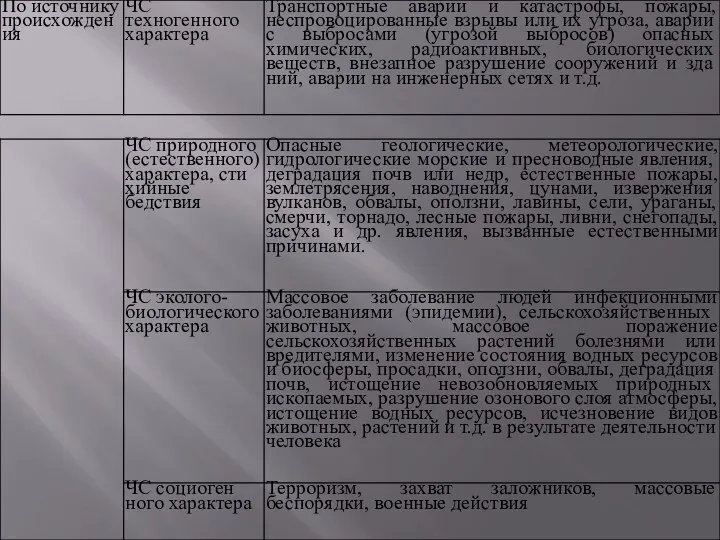

Слайд 3Виды и критерии чрезвычайных ситуаций

По степени конфликтности

Конфликтные

Военные столкновения, экономические кризисы, социальные взрывы,

Виды и критерии чрезвычайных ситуаций

По степени конфликтности

Конфликтные

Военные столкновения, экономические кризисы, социальные взрывы,

Бесконфликтные

Техногенные, экологические и природные явления, вызывающие ЧС

По скорости распространения

Внезапно возникшие

Техногенные аварии, террористические акты, природные бедствия (землетрясения, извержение вулканов)

Быстро распространяющиеся

Военные, религиозные и национальные конфликты, природные стихийные бедствия (торнадо, цунами, лесные пожары, лавины)

Умеренно распространяющиеся

Массовое заболевание людей инфекционными болезнями (эпидемии), массовое поражение сельскохозяйственных растений болезнями или вредителями, природные бедствия (наводнения, засуха)

Медленно распространяющиеся

Изменение состояния водных ресурсов и биосферы, деградация почв, истощение невозобновляемых природных ископаемых, разрушение озонового слоя атмосферы, истощение водных ресурсов, исчезновение видов животных, растений и т.д. в результате деятельности человека

Слайд 7В качестве факторов, определяющих экстремальность, могут рассматриваться следующие:

Различные эмоциогенные воздействия в связи

В качестве факторов, определяющих экстремальность, могут рассматриваться следующие:

Различные эмоциогенные воздействия в связи

Дефицит необходимой информации или явный избыток противоречивой информации.

Чрезмерное психическое, физическое, эмоциональное напряжение.

Воздействие неблагоприятных климатических условий: жары, холода, кислородной недостаточности и т.д.

Наличие голода, жажды.

Слайд 8Субъекты экстремальной ситуации

Первая группа — это специалисты. Люди, оказывающие помощь пострадавшим, принимающие

Субъекты экстремальной ситуации

Первая группа — это специалисты. Люди, оказывающие помощь пострадавшим, принимающие

Вторая группа — жертвы. Люди, пострадавшие, изолированные в очаге чрезвычайной ситуации (заложники, люди под завалами, на крышах затопленных домов и т.д.). Как правило, люди, пережившие чрезвычайную ситуацию, потратили много сил на борьбу за жизнь и уже сам факт того, что они остались живы, является для них огромным ресурсом для дальнейшего преодоления ситуации и возвращения к нормальной жизни.

Психические реакции этой категории людей после катастрофы можно разделить на четыре стадии:

первая стадия — героизм (альтруизм, героическое поведение, желание помочь другим людям и выжить самому);

вторая стадия — «медовый месяц» (чувство гордости за то, что выжил и преодолел все опасности);

третья стадия — разочарование (гнев, разочарование: «мне казалось в моей жизни все должно измениться, а все осталось по-прежнему, о моем подвиге все забыли, только я помню о нем», крушение надежд);

четвертая стадия — восстановление (осознание, что необходимо налаживать быт, возвращаться к своим обязанностям).

Слайд 9Третья группа — пострадавшие (материально или физически). Люди, потерявшие своих близких или

Третья группа — пострадавшие (материально или физически). Люди, потерявшие своих близких или

Четвертая группа — очевидцы или свидетели. Люди, проживающие или оказавшиеся в непосредственной близости к зоне ЧС.

Пятая группа — наблюдатели (или зеваки). Люди, получившие информацию о происходящем и прибывшие на место.

Степень травматизации людей в этих двух группах во многом зависит от их личностных особенностей и наличия травматических ситуаций в прошлом. Для одних тушение пожара в жилом доме станет лишь любопытным, захватывающим зрелищем, у других может вызвать психические (страхи, неврозы) и соматические (обострение хронических заболеваний, бессонница, головные боли) нарушения.

Шестая группа — телезрители. Люди, получающие информацию о ЧС и следящие за развитием ситуации с помощью средств массовой информации (СМИ). Неоспорим тот факт, что люди должны получать информацию о событиях. Однако специалистам известно немало случаев негативных психологических последствий освещения СМИ чрезвычайных ситуаций. Часто эмоциональная окраска репортажей носит чрезмерно негативный, трагичный, подчеркнуто пессимистичный характер.

Слайд 10СТРЕСС.

Все включающиеся в организме человека при воздействии стресса приспособительные механизмы назваются «общим

СТРЕСС.

Все включающиеся в организме человека при воздействии стресса приспособительные механизмы назваются «общим

1. Стадия тревоги — это первоначальный отклик нашего организма на опасность или угрозу, возникающий для того, чтобы помочь нам справиться с ситуацией. В стадии тревоги выделяют фазу шока и противошока. Как только мозг воспринимает опасность, в кровь в большом количестве выбрасываются гормоны тревоги, сердце бьется быстрее, кровь от внутренних органов устремляется к тем частям тела, которым предстоит действовать (мышцы туловища, рук и ног), печень вырабатывает больше сахара, чтобы обеспечить мышцы энергией. Ресурсы организма расходуются неэкономно, здесь все ставится на карту в попытке добиться цели любой ценой. Эти, а также другие сложные изменения обычно возникают мгновенно и соответствуют фазе шока. Поскольку чрезмерный избыток гормонов и энергии, а также функционирование систем органов «на износ» являются угрозой для жизнедеятельности организма, довольно быстро на смену шоковой фазе приходит фаза противошока, при которой активизируются первые механизмы, снижающие воздействие стресса.

Таким образом, биологический смысл стадии тревоги заключается в максимальной мобилизации адаптационных ресурсов организма, быстром приведении человека в состояние напряженной готовности — готовности бороться или бежать от опасности.

Слайд 112. Стадия сопротивления (резистентности) наступает, если стрессогенный фактор слишком силен или продолжает свое

2. Стадия сопротивления (резистентности) наступает, если стрессогенный фактор слишком силен или продолжает свое

Все изменения, происходящие на этой стадии адаптационного синдрома, можно считать обратимыми, поскольку прекращение воздействия стрессора возвращает организм в состояние нормы.

3. Стадия истощения. Если мы длительное время продолжаем идти навстречу стрессу, то наступит момент, когда мы уже не сможем найти силы, чтобы справиться с ситуацией. На этой стадии энергия исчерпана, физиологическая и психологическая защиты оказываются сломленными. Человек не имеет больше возможности сопротивляться стрессу. Помощь может прийти только извне — либо в виде поддержки, либо в виде устранения стрессора. На этой стадии происходят стойкие дезадаптивные нарушения, и, если стрессор продолжает действовать, организм может погибнуть.

Слайд 12ОТСРОЧЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС

Психическая травма — следствие травматического стрессогенного воздействия; она

ОТСРОЧЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС

Психическая травма — следствие травматического стрессогенного воздействия; она

Слайд 13Динамика переживания травматической ситуации. Динамика переживания травматической ситуации включает четыре этапа.

Первый этап

Динамика переживания травматической ситуации. Динамика переживания травматической ситуации включает четыре этапа.

Первый этап

Второй этап носит название фазы агрессии и вины. Постепенно начиная переживать случившееся, человек пытается обвинять в произошедшем тех, кто прямо или косвенно имел отношение к событию. После человек обращает агрессию на самого себя и испытывает интенсивное чувство вины («Если бы я поступил иначе, этого бы не случилось»).

Третий этап — фаза депрессии. После того, как человек осознает, что обстоятельства сильнее его, наступает депрессия. Она сопровождается чувствами беспомощности, брошенности, одиночества, собственной бесполезности. Человек не видит выхода из создавшегося положения, теряет ощущение цели. Жизнь становится бессмысленной: «Что бы я ни делал, ничего не изменишь».

Четвертый этап — это фаза исцеления. Для нее характерно полное (сознательное и эмоциональное) принятие своего прошлого и обретение нового смысла жизни: «То, что случилось, действительно было, я не могу этого изменить; я могу измениться сам и продолжать жизнь, несмотря на травму». Человек оказывается способен извлечь из произошедшего полезный жизненный опыт.

Слайд 14психологическая помощь при острой реакции на стресс

Необходимо позаботиться о собственной безопасности. Переживая

психологическая помощь при острой реакции на стресс

Необходимо позаботиться о собственной безопасности. Переживая

Позаботьтесь о медицинской помощи. Убедитесь, что у человека нет физических травм, проблем с сердцем. При необходимости позовите врача, вызовите скорую помощь. Единственное исключение — это ситуация, когда по каким-то причинам медицинская помощь не может быть оказана незамедлительно (например, приезда врачей приходится ожидать, или пострадавший изолирован, к примеру, заблокирован в завале при обрушении здания и т.д.). В этом случае Ваши действия должны быть такими:

сообщите пострадавшему о том, что помощь уже идет;

подскажите ему, как необходимо себя вести: максимально экономить силы; дышать неглубоко, медленно, через нос — это позволит экономить кислород в организме и окружающем пространстве;

запретите пострадавшему делать что-либо для самоэвакуации, самоосвобождения.

Находясь рядом с человеком, получившим психическую травму в результате воздействия экстремальных факторов (при теракте, аварии, потере близких, трагическом известии, физическом или сексуальном насилии и т.п.), не теряйте самообладания. Поведение пострадавшего не должно вас пугать, раздражать или удивлять. Его состояние, поступки, эмоции — это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства.

Если вы чувствуете, что не готовы оказать человеку помощь, вам страшно, неприятно разговаривать с человеком, не делайте этого. Знайте, это нормальная реакция и вы имеете на нее право. Человек всегда чувствует неискренность по позе, жестам, интонациям, и попытка помочь через силу все равно будет неэффективной. Найдите того, кто может это сделать.

Основной принцип оказания помощи в психологии такой же, как в медицине: «Не навреди». Лучше отказаться от необоснованных, необдуманных действий, чем навредить человеку. Поэтому, если вы не уверены в правильности того, что собираетесь делать — лучше воздержитесь.

Слайд 15ПОМОЩЬ ПРИ СТРАХЕ

Не оставляйте человека одного. Страх тяжело переносить в одиночестве.

Говорите о

ПОМОЩЬ ПРИ СТРАХЕ

Не оставляйте человека одного. Страх тяжело переносить в одиночестве.

Говорите о

Не пытайтесь отвлечь человека фразами: «Не думай об этом», «Это ерунда», «Это глупости» и т.д.

Предложите человеку сделать несколько дыхательных упражнений, например таких:

Положите руку на живот; медленно вдохните, почувствуйте, как сначала воздухом наполняется грудь, потом живот. Задержите дыхание на 1—2 секунды. Выдохните. Сначала опускается живот, потом грудь. Медленно повторите это упражнение 3—4 раза;

Глубоко вдохните. Задержите дыхание на 1—2 секунды. Начинайте выдыхать. Выдыхайте медленно и примерно на середине выдоха сделайте паузу на 1—2 секунды. Постарайтесь выдохнуть как можно сильнее. Медленно повторите это упражнение 3—4 раза. Если человеку трудно дышать в таком ритме, присоединитесь к нему — дышите вместе. Это поможет ему успокоиться, почувствовать, что вы рядом.

Если боится ребенок, поговорите с ним о его страхах, после этого можно поиграть, порисовать, полепить. Эти занятия помогут ребенку выразить свои чувства.

Постарайтесь занять человека каким-нибудь делом. Этим вы отвлечете его от переживаний.

Помните — страх может быть полезным (если помогает избегать опасных ситуаций), поэтому бороться с ним нужно тогда, когда он мешает жить нормальной жизнью.

Слайд 16ПОМОЩЬ ПРИ ТРЕВОГЕ

Очень важно постараться разговорить человека и понять, что именно его

ПОМОЩЬ ПРИ ТРЕВОГЕ

Очень важно постараться разговорить человека и понять, что именно его

Часто человек тревожится, когда у него не хватает информации о происходящих событиях. В этом случае можно попытаться составить план, когда, где и какую информацию можно получить.

Попытайтесь занять человека умственным трудом: считать, писать и т.д. Если он будет увлечен этим, то тревога отступит.

Физический труд, домашние хлопоты тоже могут быть хорошим способом успокоиться. Если есть возможность, можно сделать зарядку или совершить пробежку.

Слайд 17ПОМОЩЬ ПРИ ИСТЕРИКЕ

Удалите зрителей, создайте спокойную обстановку. Останьтесь с человеком наедине, если

ПОМОЩЬ ПРИ ИСТЕРИКЕ

Удалите зрителей, создайте спокойную обстановку. Останьтесь с человеком наедине, если

Неожиданно совершите действие, которое может сильно удивить (например, можно дать пощечину, облить водой, с грохотом уронить предмет, резко крикнуть на пострадавшего). Если такое действие совершить не удается, то сидите рядом с человеком, держите его за руку, поглаживайте по спине, но не вступайте с ним в беседу или, тем более, в спор. Любые ваши слова в этой ситуации только подольют масла в огонь.

После того, как истерика пошла на спад, говорите с пострадавшим короткими фразами, уверенным, но доброжелательным тоном («выпей воды», «умойся»).

После истерики наступает упадок сил. Дайте человеку возможность отдохнуть.

Слайд 18ПОМОЩЬ ПРИ ДВИГАТЕЛЬНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

Задавайте человеку вопросы, которые привлекут его внимание, или поручите

ПОМОЩЬ ПРИ ДВИГАТЕЛЬНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

Задавайте человеку вопросы, которые привлекут его внимание, или поручите

Предложите прогуляться, сделать несколько физических упражнений, выполнить какую-то физическую работу (что-то принести, переставить и т.д.), так, чтобы он почувствовал физическую усталость.

Предложите совместно сделать дыхательную гимнастику. Например, такую:

Встаньте. Сделайте медленный вдох, почувствуйте, как воздух заполняет сначала грудную клетку, потом живот. Выдыхайте в обратном порядке — сначала нижние отделы легких, потом верхние. Сделайте паузу в 1—2 сек. Повторите упражнение еще 1 раз.

Важно дышать медленно, иначе от переизбытка кислорода может закружиться голова.

Продолжайте глубоко и медленно дышать. При этом на каждом выдохе постарайтесь почувствовать расслабление. Расслабьте руки, плечи, спину. Почувствуйте их тяжесть. Концентрируйтесь на дыхании, представьте, что выдыхаете свое напряжение. Сделайте 3—4 вдоха-выдоха.

Некоторое время (примерно 1—2 минуты) дышите нормально.

Снова начинайте медленно дышать. Вдыхайте теперь через нос, а выдыхайте через рот, сложив губы трубочкой. При выдохе представьте, что осторожно дуете на свечку, стараясь не погасить пламя. Старайтесь сохранять состояние расслабленности. Повторите упражнение 3—4 раза.

Дышите как обычно.

Слайд 19ПОМОЩЬ ПРИ ГНЕВЕ, ЗЛОСТИ, АГРЕССИИ

Сведите к минимуму количество окружающих.

Дайте пострадавшему возможность «выпустить

ПОМОЩЬ ПРИ ГНЕВЕ, ЗЛОСТИ, АГРЕССИИ

Сведите к минимуму количество окружающих.

Дайте пострадавшему возможность «выпустить

Поручите работу, связанную с высокой физической нагрузкой.

Демонстрируйте благожелательность. Даже если вы не согласны с пострадавшим, не обвиняйте его самого, а высказывайтесь по поводу его действий. В противном случае агрессивное поведение будет направлено на вас. Нельзя говорить: «Что же ты за человек!». Надо говорить: «Ты ужасно злишься, тебе хочется все разнести вдребезги. Давай вместе попытаемся найти выход из этой ситуации».

Старайтесь разрядить обстановку смешными комментариями или действиями, но только в том случае, если это уместно.

Агрессия может быть погашена страхом наказания, если:

нет цели получить выгоду от агрессивного поведения;

наказание строгое и вероятность его осуществления велика.

Оценка качества жизни при выполнении различных видов операции экстракции катаракты с имплантацией интраокулярных линз

Оценка качества жизни при выполнении различных видов операции экстракции катаракты с имплантацией интраокулярных линз Вывихи бедра

Вывихи бедра Клиническая пищевая пробиотическая добавка для кошек и собак всех возрастов

Клиническая пищевая пробиотическая добавка для кошек и собак всех возрастов Болезни желудка

Болезни желудка Эффективность применения препарата каптоприла при лечении гипертонического криза на догоспитальном этапе в условиях ССМП

Эффективность применения препарата каптоприла при лечении гипертонического криза на догоспитальном этапе в условиях ССМП Синдром жировой эмболии

Синдром жировой эмболии Классификация хирургических инструментов

Классификация хирургических инструментов Коммуникативное мастерство медицинского работника. Коммуникативная деятельность

Коммуникативное мастерство медицинского работника. Коммуникативная деятельность Воспаление. Принципы классификации воспаления

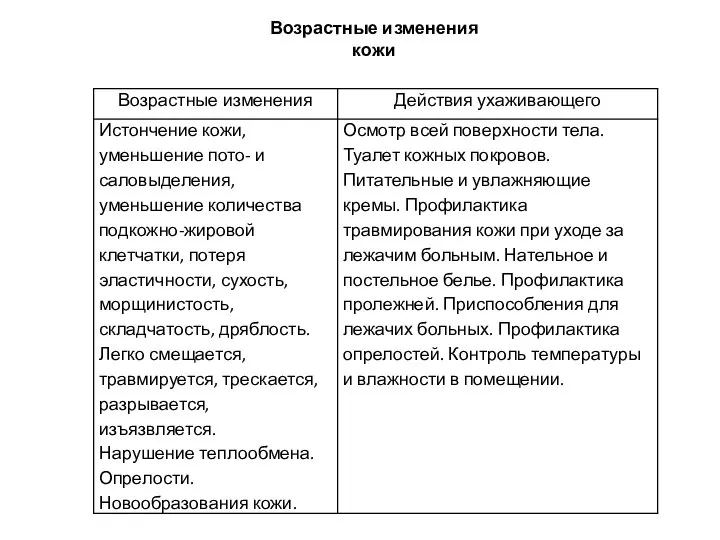

Воспаление. Принципы классификации воспаления Возрастные изменения организма

Возрастные изменения организма Азықтық әсерлі қосындылар

Азықтық әсерлі қосындылар Инфекционные болезни

Инфекционные болезни Техническое обслуживание и ремонт стояночной тормозной системы

Техническое обслуживание и ремонт стояночной тормозной системы постинъекционные осложнения

постинъекционные осложнения _____МЖ__ новый_17 apr_connent

_____МЖ__ новый_17 apr_connent Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) Грибковые заболевания кожи

Грибковые заболевания кожи Фармакокинетика лекарственных веществ

Фармакокинетика лекарственных веществ 27.-Dovrachebnaya-pomoshch-krovotechenie-shok-koma

27.-Dovrachebnaya-pomoshch-krovotechenie-shok-koma Острая хирургическая патология у беременных

Острая хирургическая патология у беременных Ранняя диагностика сахарного диабета

Ранняя диагностика сахарного диабета Диагностика ревматизма

Диагностика ревматизма Беременность при гипертонической болезни

Беременность при гипертонической болезни Здоровье как основная ценность человека. Жизнь даётся один раз!

Здоровье как основная ценность человека. Жизнь даётся один раз! Методы укрепления здоровья населения

Методы укрепления здоровья населения Паллиативті күтім кезіндегі медикаментозды емес ауырсынуды басу түрлері

Паллиативті күтім кезіндегі медикаментозды емес ауырсынуды басу түрлері Фагоцитоз

Фагоцитоз Программа Гигиена. Статус выполнения по итогам 2019 года

Программа Гигиена. Статус выполнения по итогам 2019 года