Содержание

- 2. Таксономия согласно таксономии Берги вибрионы входят в 5 группу- семейство Vibrionaceae. К семейству относят 5 родов.

- 3. Род Vibrio прямые или изогнутые грамотрицательные палочки, не образующие спор; подвижны с помощью одного или многих

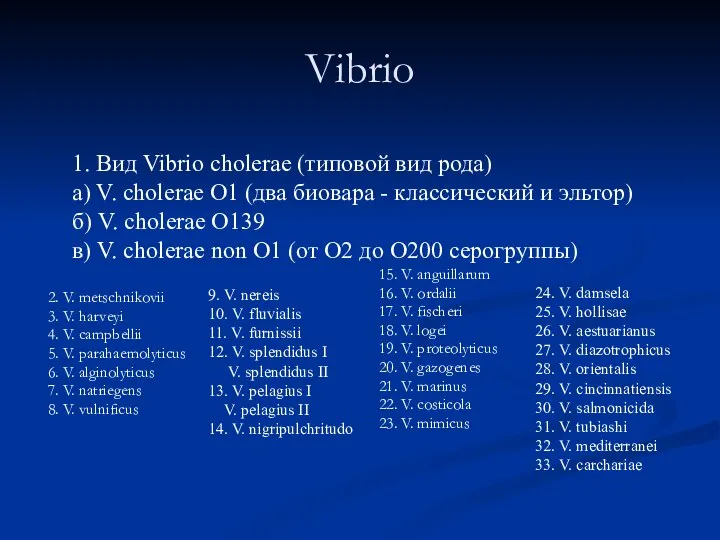

- 4. Vibrio 2. V. metschnikovii 3. V. harveyi 4. V. campbellii 5. V. parahaemolyticus 6. V. alginolyticus

- 5. Vibrio cholerae V. cholerae открыл в 1854 году Пачини, он и дал название. Роберт Кох изучил

- 6. На территории РФ в течении последних пяти лет имели место единичные завозные случаи холеры из республики

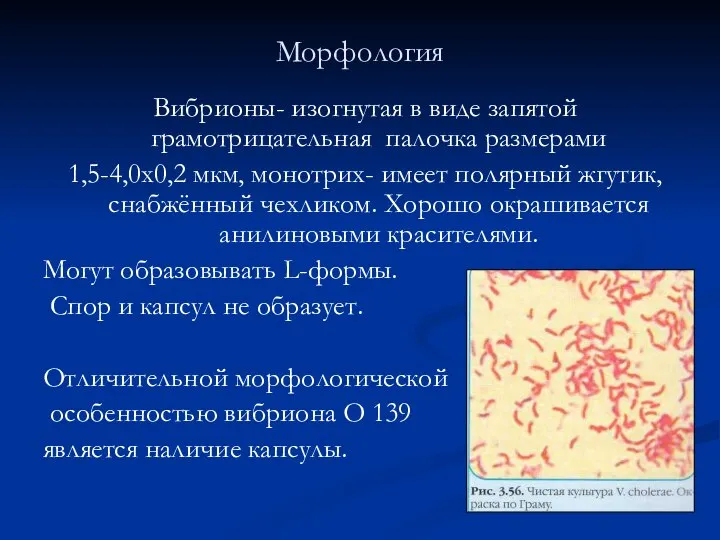

- 7. Морфология Вибрионы- изогнутая в виде запятой грамотрицательная палочка размерами 1,5-4,0х0,2 мкм, монотрих- имеет полярный жгутик, снабжённый

- 9. Антигенная структура Холерные вибрионы имеют два основных антигена: 0-антиген типоспецифический, термостабильный. Н- жгутиковый, термолабильный

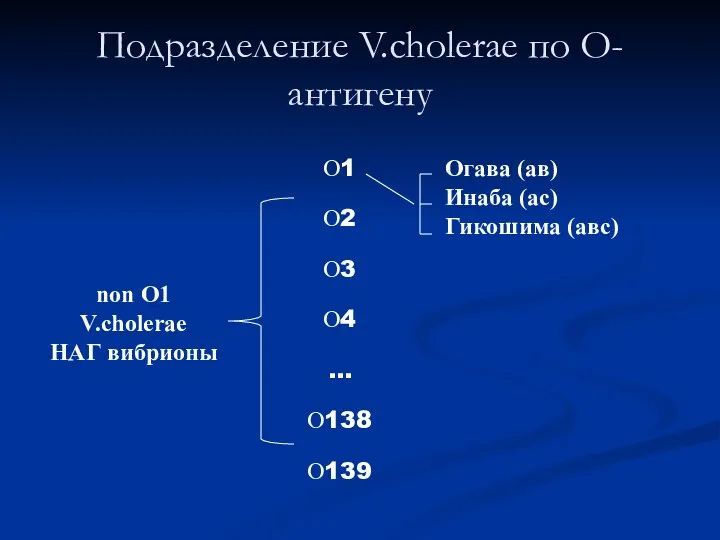

- 10. Подразделение V.cholerae по О-антигену non O1 V.cholerae НАГ вибрионы Огава (ав) Инаба (ас) Гикошима (авс)

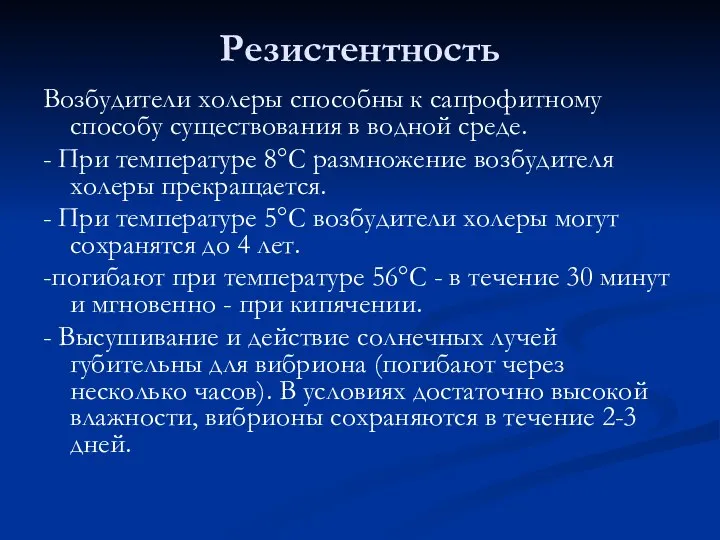

- 11. Резистентность Возбудители холеры способны к сапрофитному способу существования в водной среде. - При температуре 8°C размножение

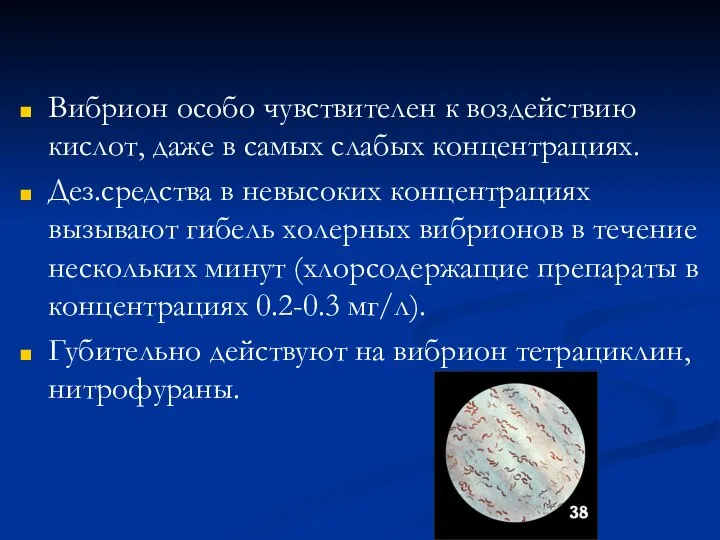

- 13. Вибрион особо чувствителен к воздействию кислот, даже в самых слабых концентрациях. Дез.средства в невысоких концентрациях вызывают

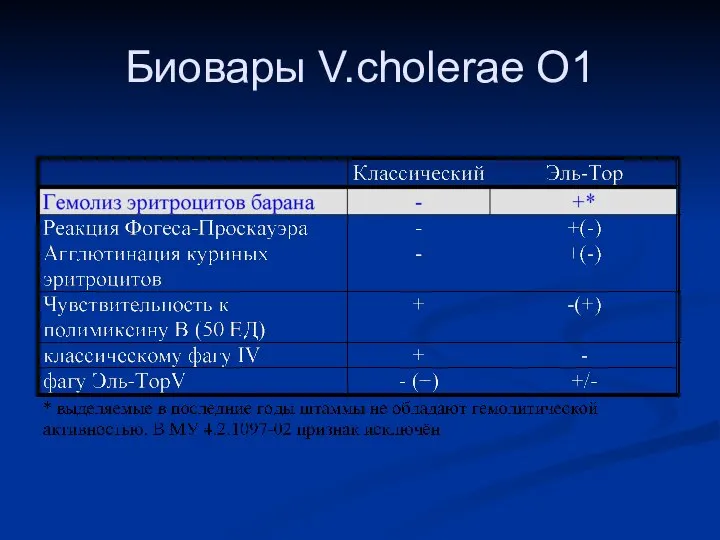

- 14. Биовары V.cholerae O1

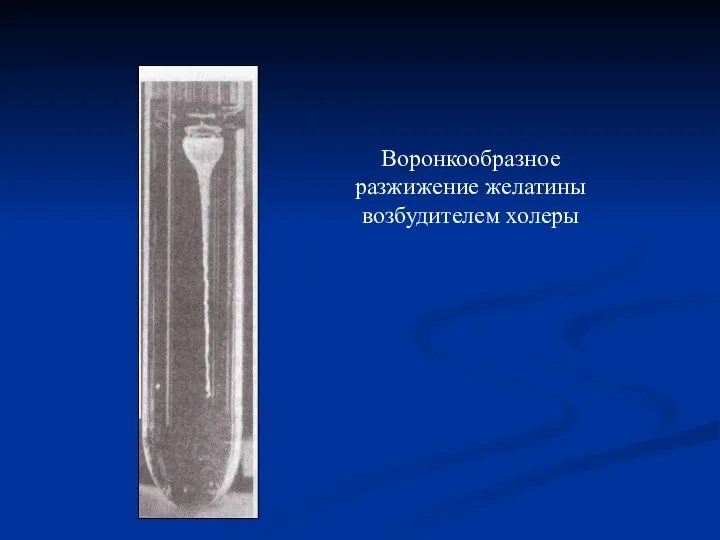

- 15. Воронкообразное разжижение желатины возбудителем холеры

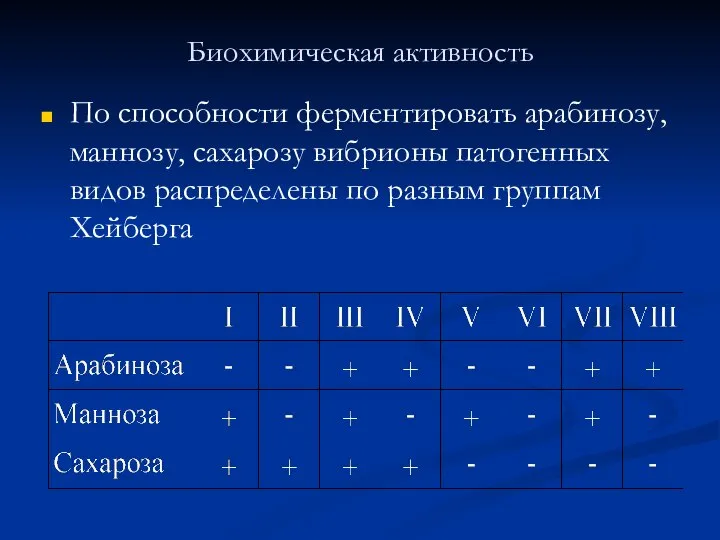

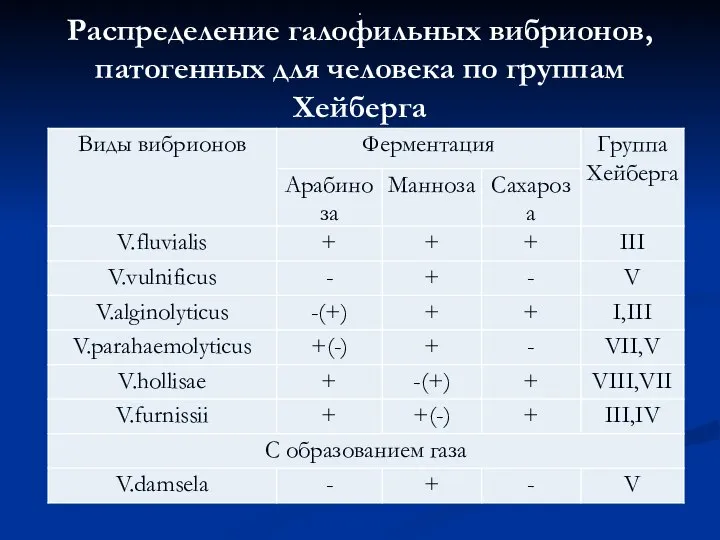

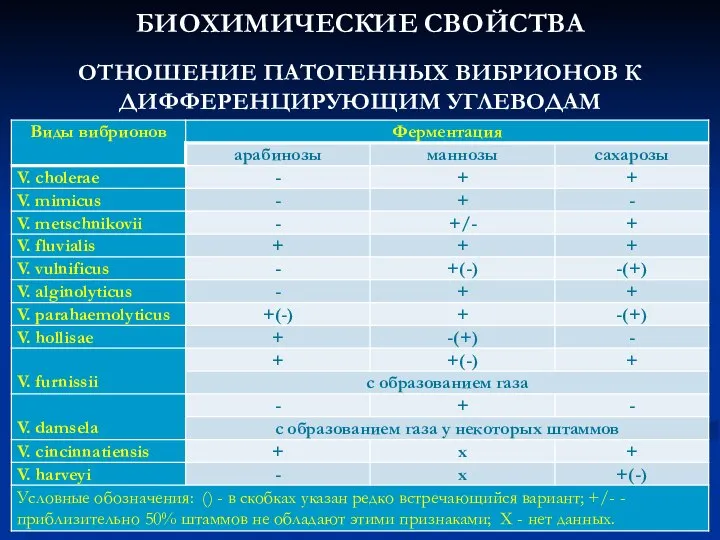

- 16. Биохимическая активность По способности ферментировать арабинозу, маннозу, сахарозу вибрионы патогенных видов распределены по разным группам Хейберга

- 17. Культивирование холерных вибрионов Необходима щелочная рН. Транспортные среды: 1% пептонная вода с рН 8,5±0,1 1% пептонная

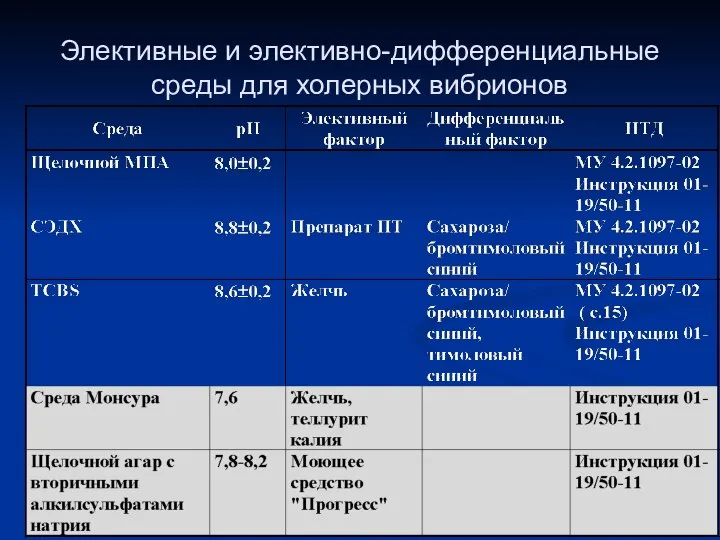

- 18. Элективные и элективно-дифференциальные среды для холерных вибрионов

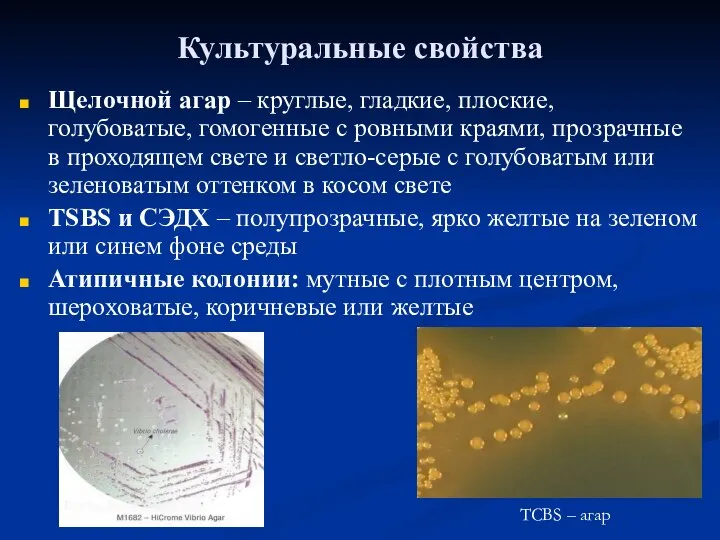

- 19. Культуральные свойства Щелочной агар – круглые, гладкие, плоские, голубоватые, гомогенные с ровными краями, прозрачные в проходящем

- 20. Характер роста вибрионов на среде TCBS

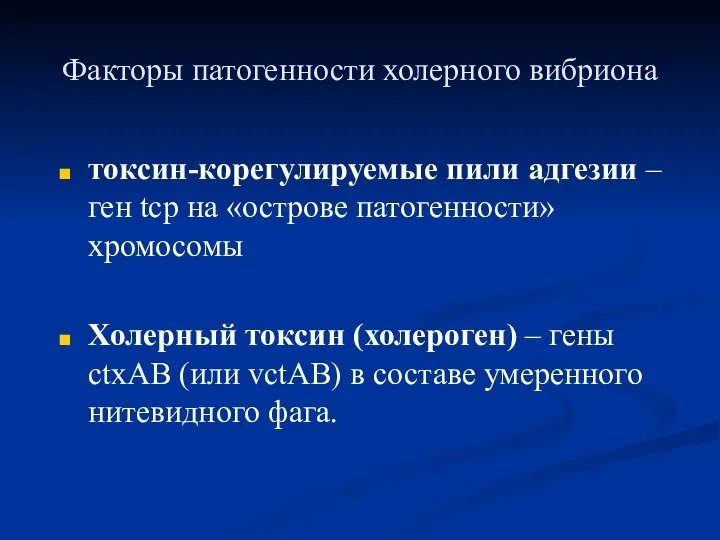

- 22. Факторы патогенности холерного вибриона токсин-коpегулиpуемые пили адгезии – ген tcp на «остpове патогенности» хромосомы Холеpный токсин

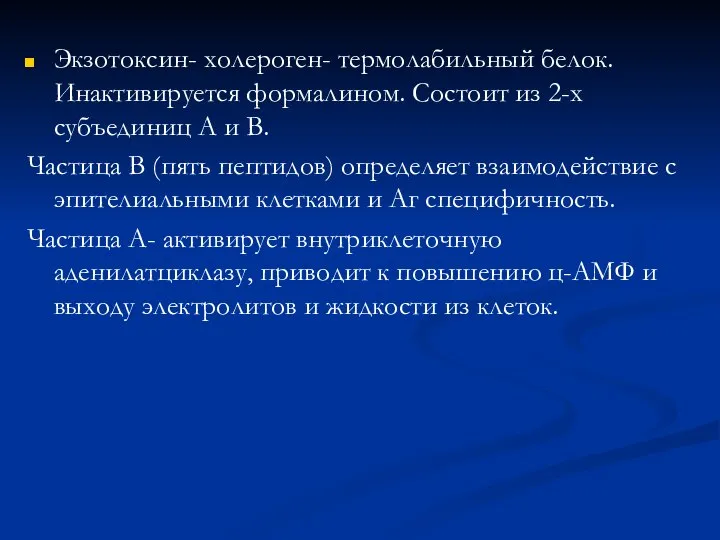

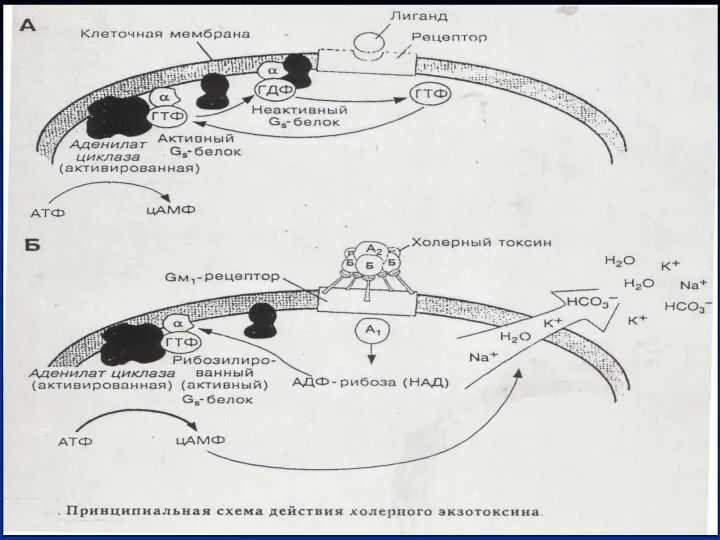

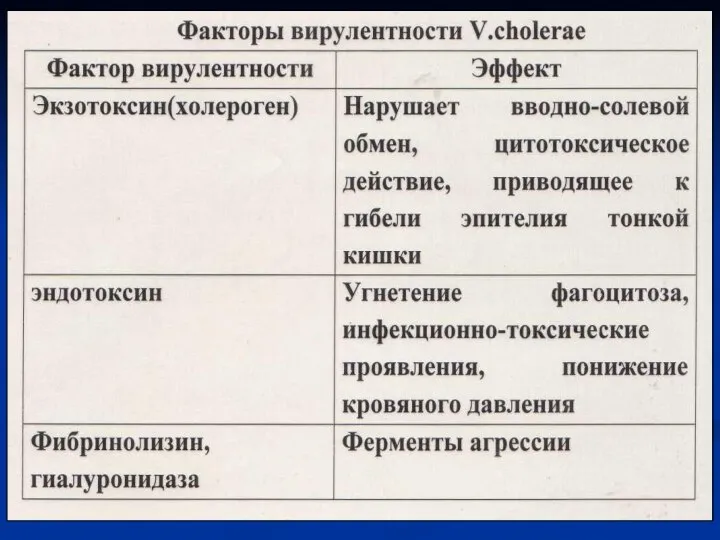

- 23. Экзотоксин- холероген- термолабильный белок. Инактивируется формалином. Состоит из 2-х субъединиц А и В. Частица В (пять

- 26. дополнительные токсины ZOT (zonula occludenc toxin) и ACE (accessory cholera enterotoxin) токсины, цитотоксический комплекс RTX, цитототонический

- 27. ФАКТОРЫ ПАТОГЕННОСТИ Ферменты агрессии: - муциназа – способствует разрушению муцина на эпителиальных клетках, что облегчает всасывание

- 28. Этиопатогенез Источник инфекции: больной или носитель Пути передачи: Фекально-оральный Водный Контактно-бытовой Инкубационный период от нескольких часов

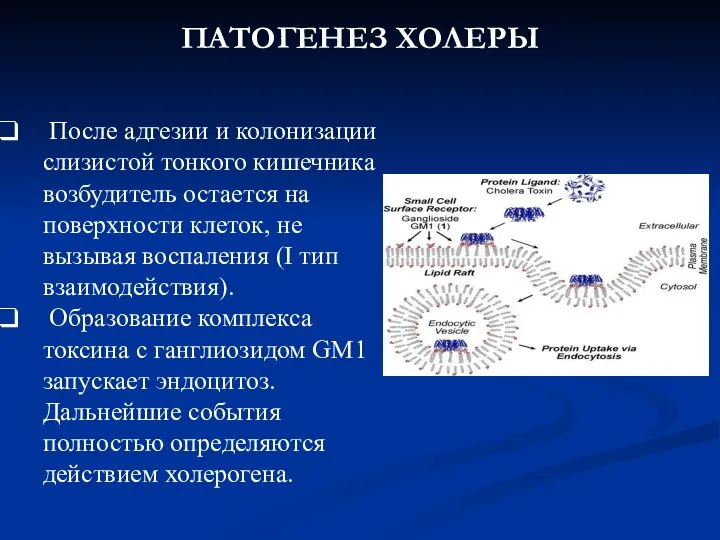

- 29. ПАТОГЕНЕЗ ХОЛЕРЫ После адгезии и колонизации слизистой тонкого кишечника возбудитель остается на поверхности клеток, не вызывая

- 30. ПАТОГЕНЕЗ ХОЛЕРЫ Потеря электролитов и воды приводит к обезвоживанию организма: Падает артериальное давление; Нарушается микроциркуляция; Развивается

- 31. Формы заболевания Типичные: желудочно-кишечные Атипичные: молниеносная, сухая, стертая, бессимптомная, Вибрионосительство

- 34. Иммунитет Антимикробный, антитоксический Относительно стойкий, видоспецифический С накоплением вибриоцидных АТ IgM и IgG. Поствакцинальный иммунитет от

- 35. Методы исследования: Бактериологический; Бактериоскопический; Серологический; Молекулярно-генетический.

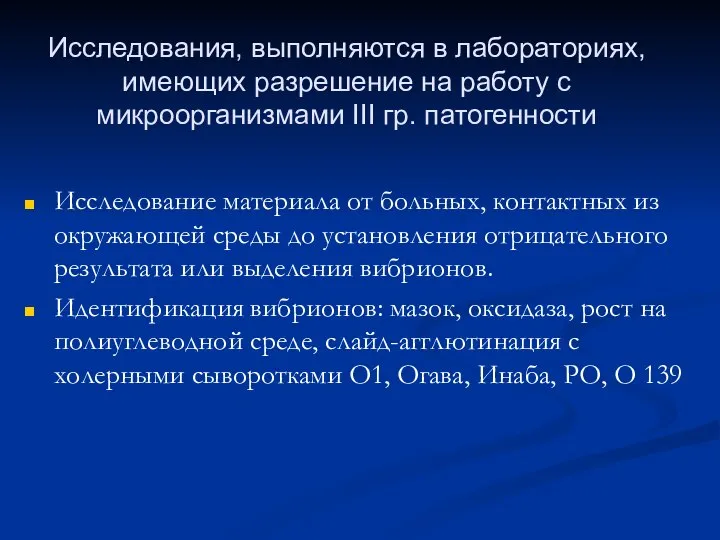

- 36. Исследования, выполняются в лабораториях, имеющих разрешение на работу с микроорганизмами III гр. патогенности Исследование материала от

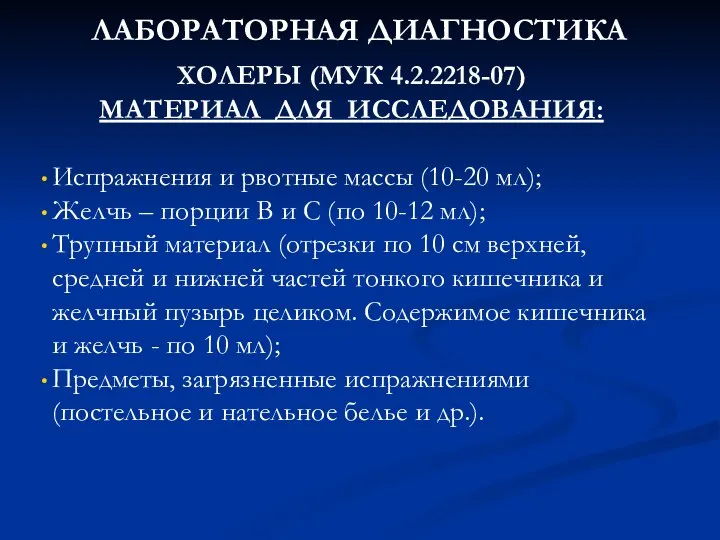

- 37. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОЛЕРЫ (МУК 4.2.2218-07) МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Испражнения и рвотные массы (10-20 мл); Желчь –

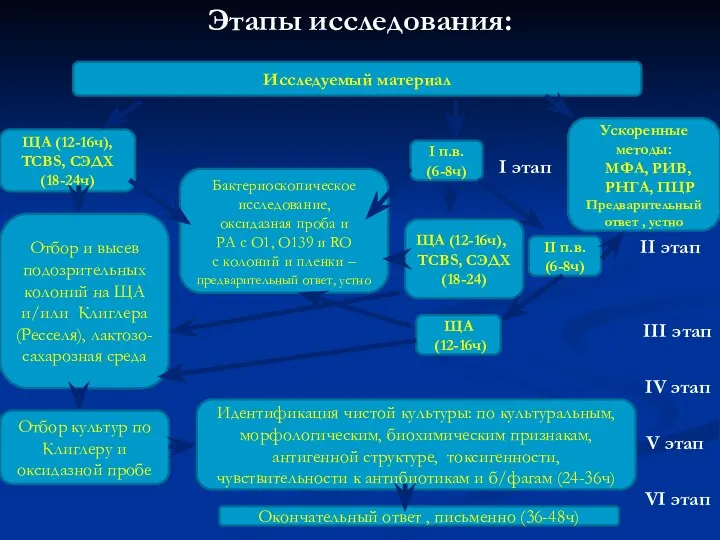

- 38. Этапы исследования: I этап II этап III этап IV этап V этап VI этап Исследуемый материал

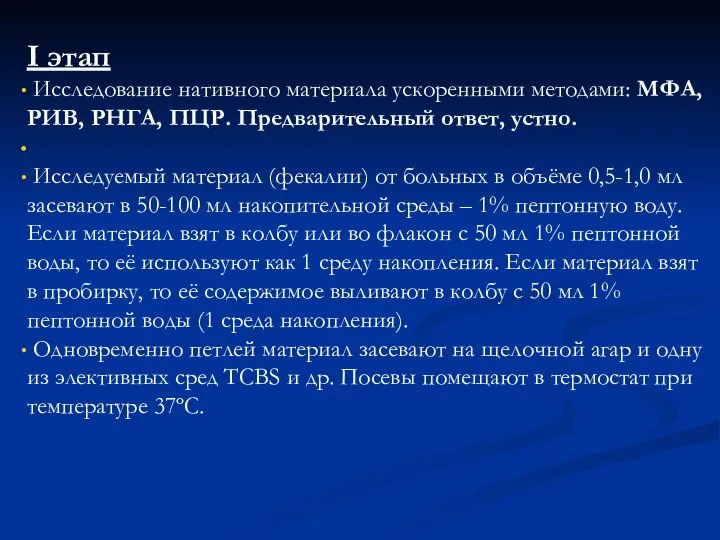

- 39. I этап Исследование нативного материала ускоренными методами: МФА, РИВ, РНГА, ПЦР. Предварительный ответ, устно. Исследуемый материал

- 40. II этап Через 6-8 часов с 1 среды накопления делают посев на 2 среду накопления (

- 41. III этап Через 12-16 часов, если есть рост на 2 среде накопления, делают высев на щелочной

- 42. IVэтап Через 18-24 часа - отбор подозрительных колоний в посевах на плотных средах нативного материала, а

- 43. IVэтап Из колоний, выросших на щелочном агаре, делают мазок, окрашивают по Граму, смотрят подвижность и ставят

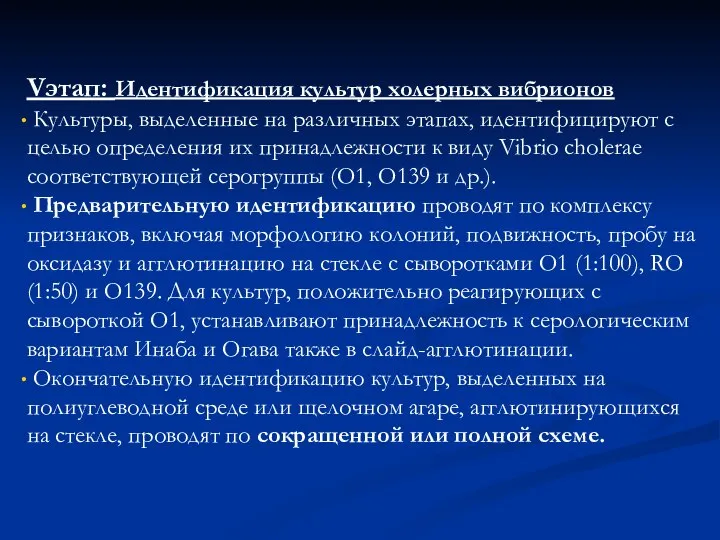

- 44. Vэтап: Идентификация культур холерных вибрионов Культуры, выделенные на различных этапах, идентифицируют с целью определения их принадлежности

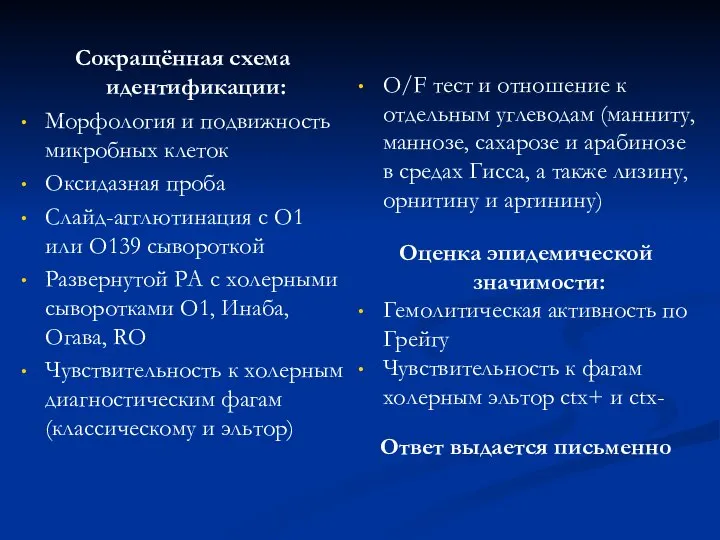

- 45. Сокращённая схема идентификации: Морфология и подвижность микробных клеток Оксидазная проба Слайд-агглютинация с О1 или О139 сывороткой

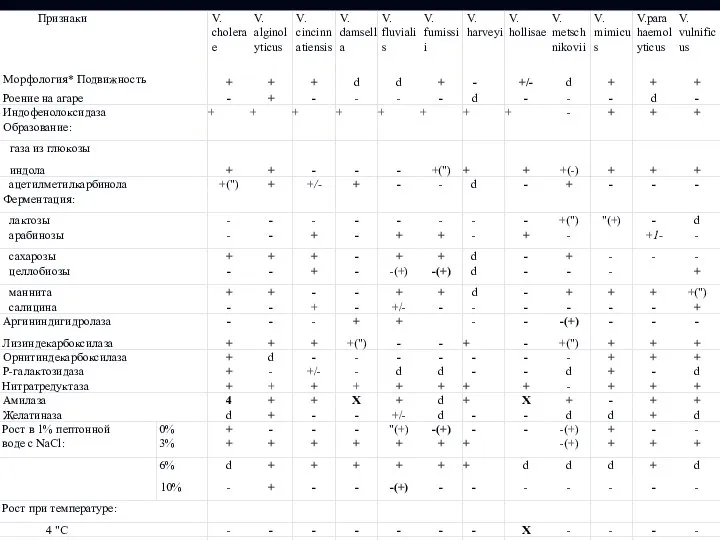

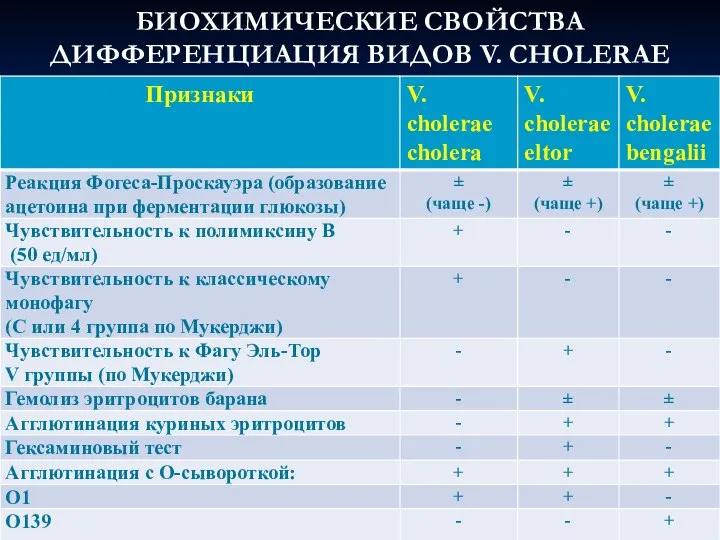

- 46. БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВИДОВ V. CHOLERAE

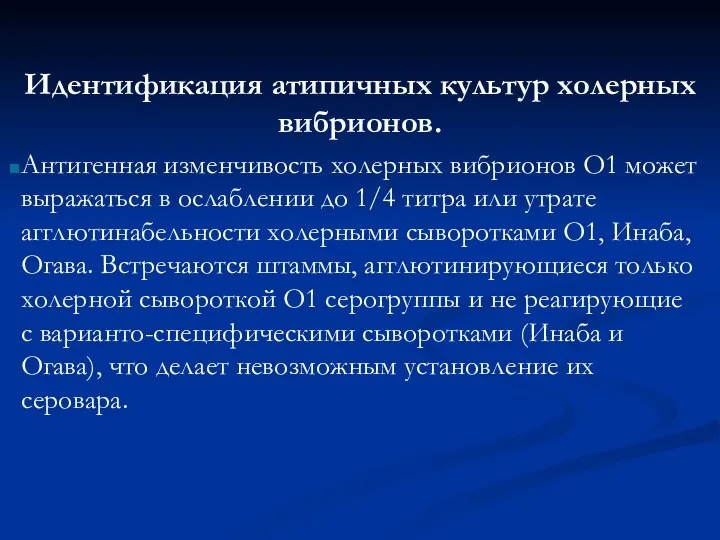

- 47. Идентификация атипичных культур холерных вибрионов. Антигенная изменчивость холерных вибрионов О1 может выражаться в ослаблении до 1/4

- 48. В случае S-R диссоциации культуры холерных вибрионов агглютинируют RО-сывороткой. При этом в одних случаях штаммы агглютинируются

- 49. Ускоренные методы диагностики Реакция иммобилизации вибрионов РИФ (МФА), ПЦР для обнаружения ctx- гена РНГА с применением

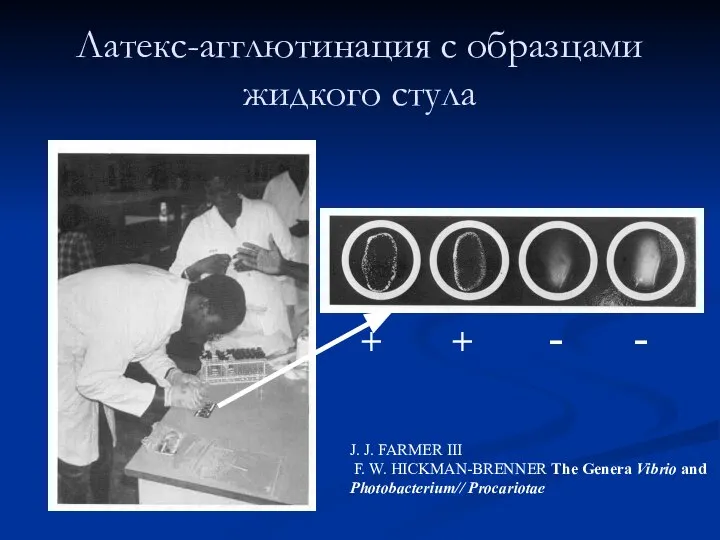

- 50. Латекс-агглютинация с образцами жидкого стула + + - - J. J. FARMER III F. W. HICKMAN-BRENNER

- 51. Схема оценки эпидемической значимости Vibrio cholerae eltor по чувствительности к бактериофагам ctx+ и ctx- и гемолитической

- 52. Окончательный положительный ответ должен быть выдан устно и письменно через 36-48 часов по результатам полной, сокращенной

- 53. Окончательную оценку вирулентности холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп дают в специализированных лабораториях по данным молекулярного

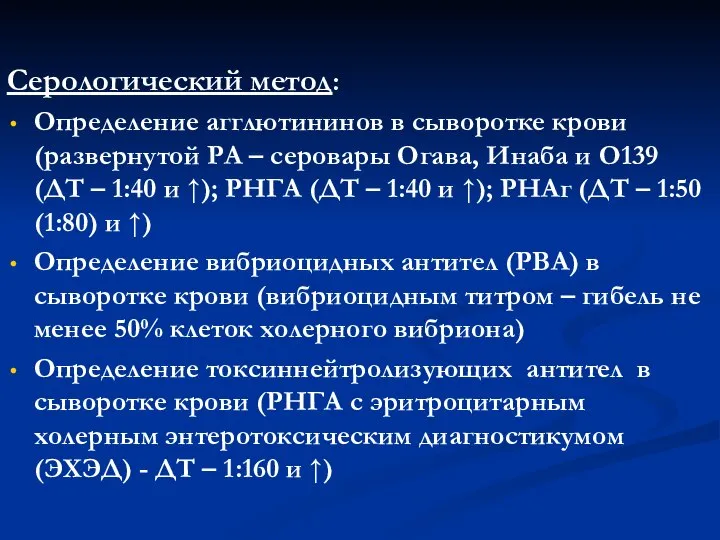

- 54. Серологический метод: Определение агглютининов в сыворотке крови (развернутой РА – серовары Огава, Инаба и О139 (ДТ

- 55. Критерии ЧП: в неэндемических районах – единичный подтвержденный местный случай; в эндемических районах – резкое повышение

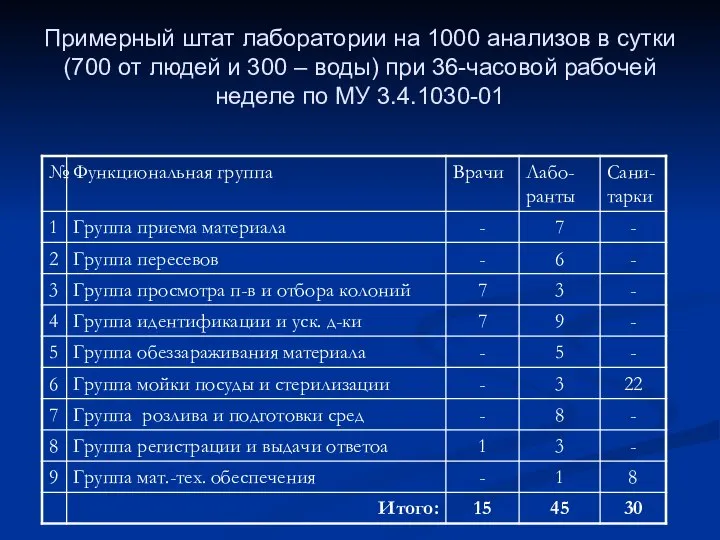

- 56. Примерный штат лаборатории на 1000 анализов в сутки (700 от людей и 300 – воды) при

- 57. Этиотропная терапия Антибиотики (тетрациклин, доксициклин), Антибиотик резерва- ципрофлоксацин Симптоматическая терапия

- 58. Специфическая профилактика Вакцинация по эпидемическим показаниям. Холероген-анатоксин Химическая холерная вакцина Корпускулярная убитая вакцина

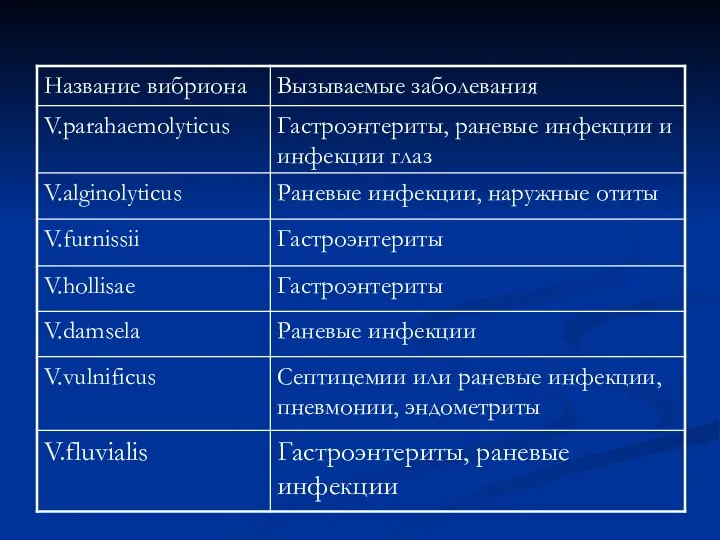

- 59. Галофильные вибрионы Большой вклад в изоляцию и исследование галофильных вибрионов был внесен японскими исследователями Т. Фуджино

- 60. Галофильные вибрионы широко распространены в воде морей и океанов. Они обнаружены в морских гидробионтах (рыба, моллюски),

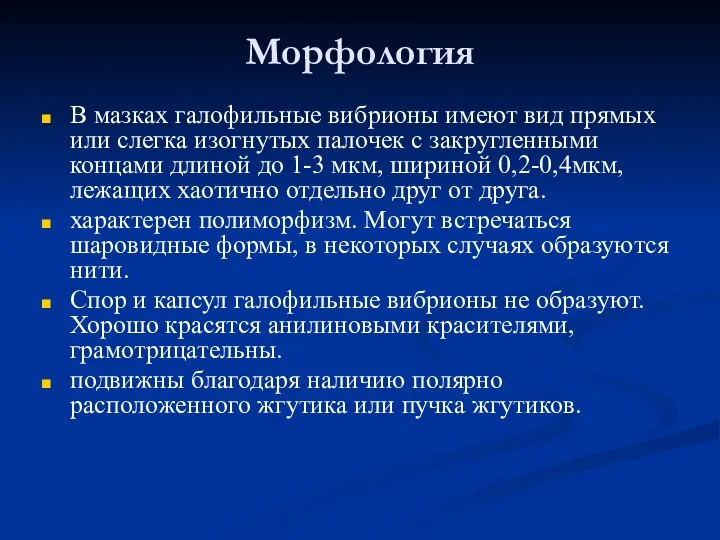

- 62. Морфология В мазках галофильные вибрионы имеют вид прямых или слегка изогнутых палочек с закругленными концами длиной

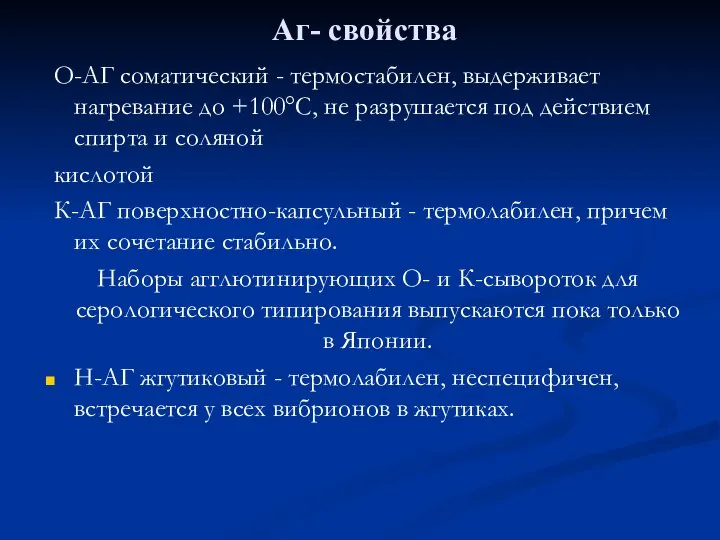

- 63. Аг- свойства О-АГ соматический - термостабилен, выдерживает нагревание до +100°С, не разрушается под действием спирта и

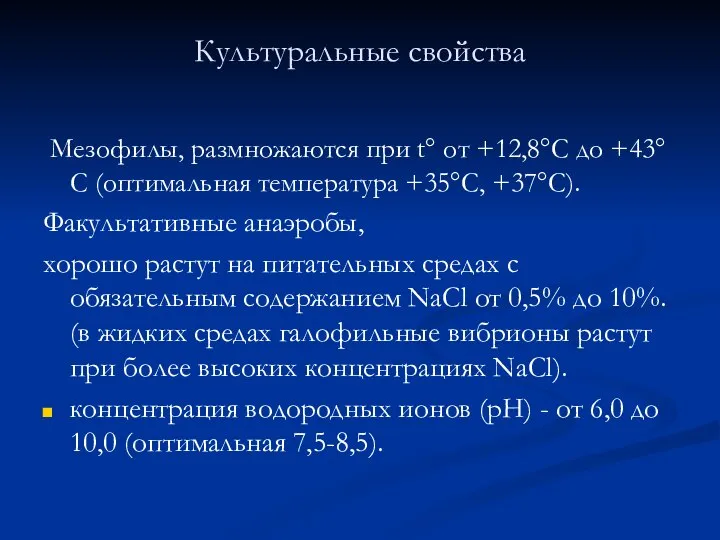

- 64. Культуральные свойства Мезофилы, размножаются при t° от +12,8°С до +43°С (оптимальная температура +35°С, +37°С). Факультативные анаэробы,

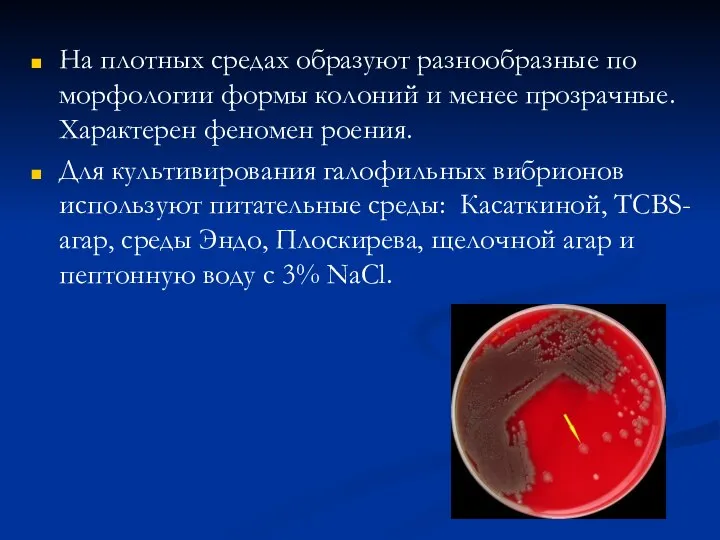

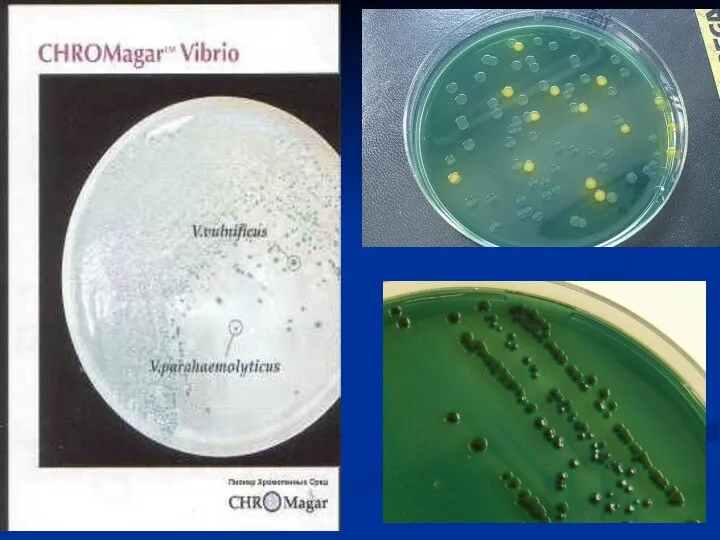

- 65. На плотных средах образуют разнообразные по морфологии формы колоний и менее прозрачные. Характерен феномен роения. Для

- 66. Характер роста вибрионов на среде TCBS

- 68. При росте в жидких средах галофильные вибрионы образуют плотную, грубую пленку, или она вообще может отсутствовать.

- 69. Резистентность Сохраняют жизнеспособность при температуре +4°С в течение 2-3 суток. При этой температуре происходит постепенное отмирание

- 70. Распределение галофильных вибрионов, патогенных для человека по группам Хейберга .

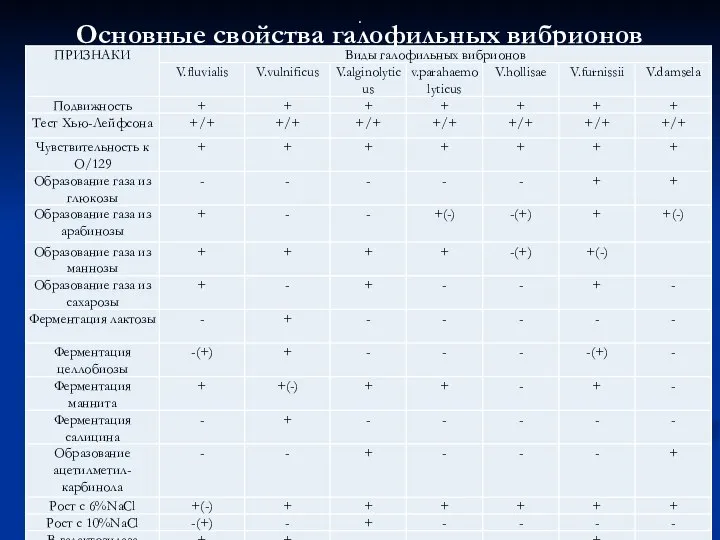

- 71. Основные свойства галофильных вибрионов .

- 72. БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТНОШЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ ВИБРИОНОВ К ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИМ УГЛЕВОДАМ

- 73. Вирулентность адгезины, обуславливающие их выраженные адгезивные свойства, фермент лецитиназа, основной фактор патогенности термостабильный гемотоксин, определяет прямой

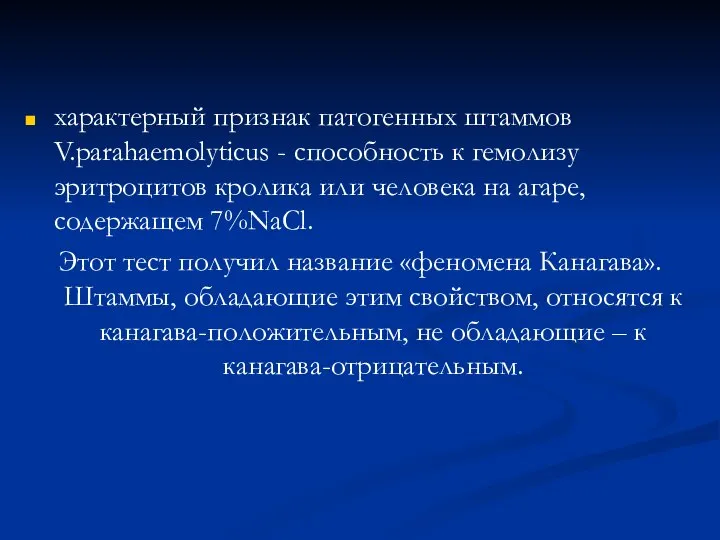

- 74. характерный признак патогенных штаммов V.parahaemolyticus - способность к гемолизу эритроцитов кролика или человека на агаре, содержащем

- 75. Этиопатогенез Источником инфекции являются морепродукты не прошедшие надлежащей кулинарной обработки или инфицированные вибрионами после приготовления, в

- 76. Кишечные заболевания в виде трех клинических форм: гастроэнтеритической (наиболее часто встречающейся), дизентерие- и холероподобной, при разной

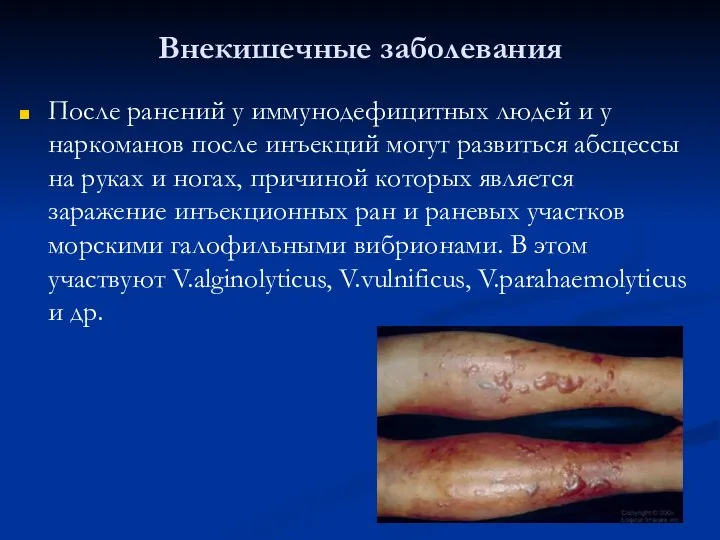

- 77. Внекишечные заболевания После ранений у иммунодефицитных людей и у наркоманов после инъекций могут развиться абсцессы на

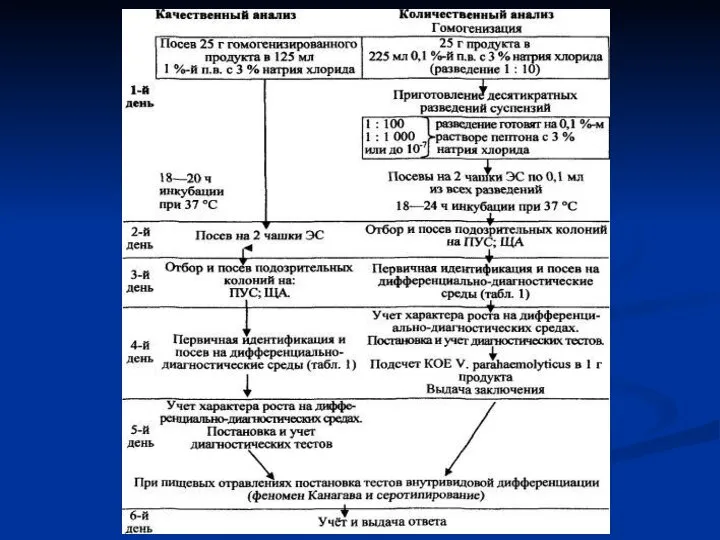

- 78. Лабораторная диагностика галофильных инфекционных заболеваний вне зависимости от клинической формы сводится: микроскопическому бактериологическому методу с выделением

- 79. Критерии диагностики пищевых отравлений вызываемых V.parahaemolyticus «Критериями диагностики заболеваний вызванных V.parahaemolyticus является обнаружение их в подозреваемом

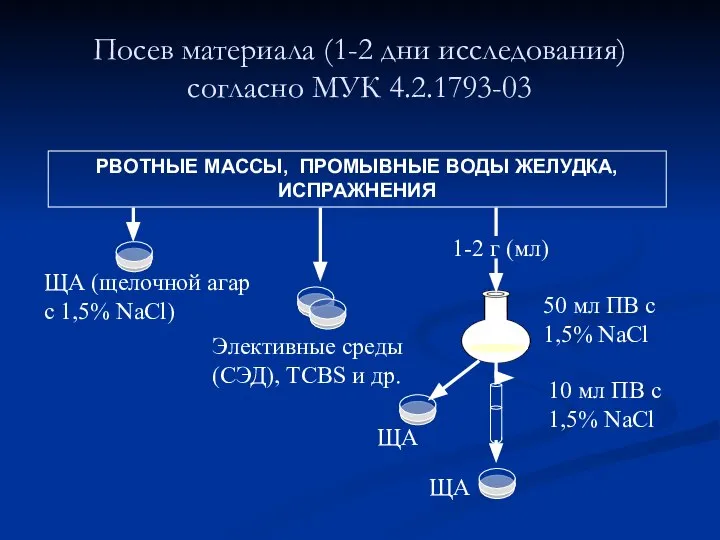

- 80. Посев материала (1-2 дни исследования) согласно МУК 4.2.1793-03 РВОТНЫЕ МАССЫ, ПРОМЫВНЫЕ ВОДЫ ЖЕЛУДКА, ИСПРАЖНЕНИЯ ЩА (щелочной

- 81. Посев материала (1-2 дни исследования) согласно МУК 4.2.1793-03 ОТДЕЛЯЕМОЕ РАН Элективные среды (СЭД), TCBS и др.

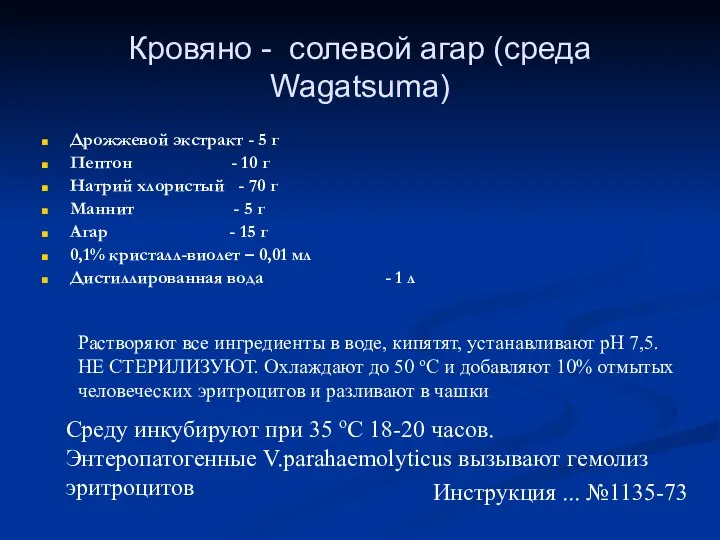

- 82. Кровяно - солевой агар (среда Wagatsuma) Дрожжевой экстракт - 5 г Пептон - 10 г Натрий

- 83. Штаммы дифференцируются по чувствительности к бактериофагам. Различают А, В, С и D монофаги, способные лизировать до

- 85. Лечение восстановление нормального водно-солевого обмена или регидратация Этиотропная терапия показана при тяжелом и длительном течении заболевания-

- 87. Скачать презентацию

ЧУДО-Доктор, ковид и вакцинация 2023

ЧУДО-Доктор, ковид и вакцинация 2023 Иммуно- микробиологические исследования

Иммуно- микробиологические исследования группа крови

группа крови Психотронное оружие

Психотронное оружие Больничный оформлять будем

Больничный оформлять будем Глаукомы. Клиника, диагностика, лечение, профилактика глауком

Глаукомы. Клиника, диагностика, лечение, профилактика глауком Медицинская микробиология

Медицинская микробиология Современные аспекты заболеваний передающихся половым путем

Современные аспекты заболеваний передающихся половым путем ЧМТ. Классификация. Патогенез

ЧМТ. Классификация. Патогенез Лечение карциноида

Лечение карциноида Основные принципы нейрофизиологической диагностики

Основные принципы нейрофизиологической диагностики Рациональное питание

Рациональное питание Аллергия у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

Аллергия у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта Histolytica

Histolytica Язвенная болезнь

Язвенная болезнь Дренирование клетчаточного пространства таза

Дренирование клетчаточного пространства таза Рентгенодиагностика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Рентгенодиагностика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки Гнійничкові захворювання шкіри. Піодермії

Гнійничкові захворювання шкіри. Піодермії Основы гнойносептической хирургии

Основы гнойносептической хирургии Патология ЦНС у новорожденных

Патология ЦНС у новорожденных Пневмонии у детей

Пневмонии у детей Проект: Луч надежды

Проект: Луч надежды Методы диагностики инфекционных заболеваний

Методы диагностики инфекционных заболеваний Роль медицинской сестры в оказании неотложной помощи

Роль медицинской сестры в оказании неотложной помощи Микоплазмоз. Микоплазмоздың түрлері

Микоплазмоз. Микоплазмоздың түрлері Мой профессиональный выбор - стоматолог

Мой профессиональный выбор - стоматолог Правовые основы оказания доврачебной медицинской помощи. Принципы диагностики неотложных состояний. Лекция 1

Правовые основы оказания доврачебной медицинской помощи. Принципы диагностики неотложных состояний. Лекция 1 Сифонды клизма

Сифонды клизма