Содержание

- 2. Анемией, или малокровием, называют состояние, которое характеризуется уменьшением количества эритроцитов и снижением содержания гемоглобина в единице

- 3. При анемии в результате нарушения транспортной функции развиваются явления гипоксии, признаками которой являются одышка, тахикардия, неприятные

- 4. I. Анемии вследствие кровопотерь (постгеморрагические). II. Анемии вследствие нарушенного кровообращения: A. Железодефицитные анемии («хлоранемии»). Б. Железонасыщенные,

- 5. 1) Острая постгеморрагическая анемия развивается вследствие острой однократной и повторной кровопотери от травм, кровотечений из желудочно-кишечного

- 6. 2) При хронических гипохромных железодефицитных анемиях, включая ранний и поздний хлороз, симптоматических железодефицитных анемиях (хронический энтерит,

- 7. Глазное дно при анемии выглядит бледным. Этот симптом не всегда можно оценить из-за различий в пигментации

- 8. Иногда в экстравазатах виден белый центр. Этот симптом чаще наблюдается при пернициозной анемии. В некоторых случаях

- 9. Значительно более тяжелые изменения сетчатки наблюдаются при серповидноклеточной (дрепаноцитарной) анемии. Это заболевание относится к наследственно-семейной гемолитической

- 10. Под лейкозами понимают неопластические заболевания, опухолевая масса которых состоит из клеток крови или, что, по-видимому, более

- 11. Этиология лейкозов не может считаться окончательно выясненной, что касается, впрочем, и других опухолей в равной мере.

- 12. В клинической практике лейкозы принято подразделять в зависимости от типа клетки, составляющей основу опухолевой массы. Те

- 13. Среди основных синдромов наиболее часто встречаются следующие: 1) общетоксический синдром (или интоксикационный) ; проявлением его являются

- 14. Острые и хронические формы лейкозов сопровождаются одинаковыми глазными проявлениями, вызванными повышением вязкости крови, гипоксией и лейкемической

- 15. Величина и форма геморрагий варьирует. Они могут быть глубокими, поверхностными или даже преретинальными. Нередко в центре

- 17. Скачать презентацию

Доска почёта. Месяц здоровья

Доска почёта. Месяц здоровья Типы дыхания

Типы дыхания Философия врачевания

Философия врачевания Азықтық әсерлі қосындылар

Азықтық әсерлі қосындылар Дисфункциональные расстройства биоиарного тракта

Дисфункциональные расстройства биоиарного тракта Заболевания глаз, удаление инородных тел из глаза, уха, носа

Заболевания глаз, удаление инородных тел из глаза, уха, носа Соціальна політика охорони здоров'я в Італії

Соціальна політика охорони здоров'я в Італії Грыжи

Грыжи Воспалительные заболевания костей и суставов

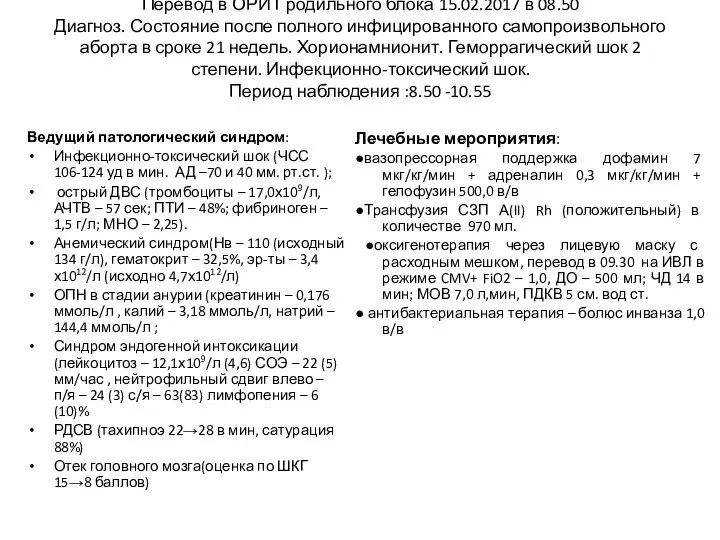

Воспалительные заболевания костей и суставов Состояние после полного инфицированного самопроизвольного аборта в сроке 21 недель

Состояние после полного инфицированного самопроизвольного аборта в сроке 21 недель Правовое положение суррогатных матерей

Правовое положение суррогатных матерей Программа повышения квалификации Нейропсихология детского возраста

Программа повышения квалификации Нейропсихология детского возраста Контрольно-ревизионная работа по вопросам медицинского снабжения. (Тема 3.7)

Контрольно-ревизионная работа по вопросам медицинского снабжения. (Тема 3.7) Инфузионно - трансфузионная терапия

Инфузионно - трансфузионная терапия Анаэробные бактерии

Анаэробные бактерии Медицинская антропология: понятие и направления

Медицинская антропология: понятие и направления Нормативная база

Нормативная база Хирургические инфекции

Хирургические инфекции Онихомикоз - поражение ногтей грибковой инфекцией

Онихомикоз - поражение ногтей грибковой инфекцией ЗОЖ. Гигиеническая подготовка спортсменов

ЗОЖ. Гигиеническая подготовка спортсменов Гипотиреоидты кома

Гипотиреоидты кома Мышцы живота. Мышцы пояса и свободного отдела нижней конечности

Мышцы живота. Мышцы пояса и свободного отдела нижней конечности Лфк при заболеваниях почек у детей

Лфк при заболеваниях почек у детей Гастростомия

Гастростомия Правила инсулинотерапии при сахарном диабете и ухода за кожей у больных сахарным диабетом

Правила инсулинотерапии при сахарном диабете и ухода за кожей у больных сахарным диабетом Медицинская микробиология

Медицинская микробиология Мониторинг течения родов

Мониторинг течения родов Гаплотипы HLA и целиакия

Гаплотипы HLA и целиакия