Содержание

- 2. Закрытые повреждения селезенки у детей занимают первое место в структуре всей травмы органов брюшной полости у

- 3. Высокая вероятность развития сепсиса после удаления селезенки обусловлена ее физиологической значимостью, которая определяется следующими ее функциями:

- 4. Анатомические особенности селезенки у детей Селезенка расположена в левом подреберье на уровне от 9 до 11

- 5. Механизм разрыва селезенки у детей. При закрытой травме живота кинетическая энергия механического воздействия передается на селезенку

- 7. Симптомы повреждения селезенки у детей Вынужденное положение на боку с поджатыми к животу коленями. Симптом «ванька-встанька»

- 8. Диагностика повреждения селезенки у детей Диагностический перитонеальный лаваж позволяет обнаружить наличие свободной крови в брюшной полости,

- 9. Лечение повреждений селезенки у детей У ребенка с закрытой травмой селезенки и внутрибрюшным кровотечением врач должен

- 11. Скачать презентацию

Слайд 2Закрытые повреждения селезенки у детей занимают первое место в структуре всей травмы

Закрытые повреждения селезенки у детей занимают первое место в структуре всей травмы

органов брюшной полости у них, достигая 60%.

Частота хирургического лечения закрытой травмы селезенки у детей составляет 76%, а частота спленэктомий — 57%. Ранние послеоперационные осложнения после удаления селезенки, которые включают гнойно-воспалительные процессы в послеоперационной ране и брюшной полости, встречаются у 7% больных, спаечная кишечная непроходимость — у 3%, а летальность при сочетанной травме селезенки у детей составляет 10%. Среди поздних осложнений, обусловленных удалением селезенки, наиболее тяжелым является вторичный иммунодефицит и постспленэктомический сепсис, вероятность которого возрастает в 50- 200 раз, а летальность достигает 50-70%.

Частота хирургического лечения закрытой травмы селезенки у детей составляет 76%, а частота спленэктомий — 57%. Ранние послеоперационные осложнения после удаления селезенки, которые включают гнойно-воспалительные процессы в послеоперационной ране и брюшной полости, встречаются у 7% больных, спаечная кишечная непроходимость — у 3%, а летальность при сочетанной травме селезенки у детей составляет 10%. Среди поздних осложнений, обусловленных удалением селезенки, наиболее тяжелым является вторичный иммунодефицит и постспленэктомический сепсис, вероятность которого возрастает в 50- 200 раз, а летальность достигает 50-70%.

Слайд 3Высокая вероятность развития сепсиса после удаления селезенки обусловлена ее физиологической значимостью, которая

Высокая вероятность развития сепсиса после удаления селезенки обусловлена ее физиологической значимостью, которая

определяется следующими ее функциями:

выработкой гуморальных защитных факторов-антител;

образованием и созреванием В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов и плазматических клеток;

удалением клеточного и субклеточного материала (бактерий, старых форменных элементов крови);

депонированием форменных элементов крови (лейкоцитов, тромбоцитов);

задержкой эритроцитов и удалением различных внутриэритроцитарных включений;

гемопоэзом;

синтезом неспецифического сывороточного биологически активного тетрапептида тафтцина, который усиливает функциональные свойства макрофагов и полиморфно-ядерных лейкоцитов;

синтезом комплемента С3 и С4.

выработкой гуморальных защитных факторов-антител;

образованием и созреванием В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов и плазматических клеток;

удалением клеточного и субклеточного материала (бактерий, старых форменных элементов крови);

депонированием форменных элементов крови (лейкоцитов, тромбоцитов);

задержкой эритроцитов и удалением различных внутриэритроцитарных включений;

гемопоэзом;

синтезом неспецифического сывороточного биологически активного тетрапептида тафтцина, который усиливает функциональные свойства макрофагов и полиморфно-ядерных лейкоцитов;

синтезом комплемента С3 и С4.

Слайд 4Анатомические особенности селезенки у детей

Селезенка расположена в левом подреберье на уровне от 9

Анатомические особенности селезенки у детей

Селезенка расположена в левом подреберье на уровне от 9

до 11 ребра. В отличие от взрослых, у детей селезенка недостаточно полно закрывается ребрами и менее защищена от внешних воздействий.

Ребра у детей более пластичные и податливые, что в меньшей степени обеспечивает их защитную функцию при механическом внешнем воздействии на селезенку.

Селезенка имеет четыре связки, три из которых не содержат сосуды (селезеночно-диафрагмальная, селезеночно-почечная, селезеночно-толстокишечная), и одна имеет в себе короткие желудочные сосуды (желудочно-селезеночная связка).

Отношение между толщиной собственной капсулы селезенки и ее весом отличается у детей и взрослых. Собственная соединительнотканная капсула селезенки у детей более толстая и содержит большое количество эластичных и гладких мышечных волокон, это делает селезенку у детей более устойчивой к травме.

Обилие миоэпителиальных клеток в сосудах селезенки у детей и отсутствие атеросклеротических или дегенеративных изменений в них делают сосуды более чувствительными и легко реагируемыми на повреждения органа, обусловливая спонтанный гемостаз в большинстве случаев.

По механизму детям свойственны поперечные разрывы селезенки, параллельные сегментарным сосудам, что не вызывает обильного кровотечения.

Ребра у детей более пластичные и податливые, что в меньшей степени обеспечивает их защитную функцию при механическом внешнем воздействии на селезенку.

Селезенка имеет четыре связки, три из которых не содержат сосуды (селезеночно-диафрагмальная, селезеночно-почечная, селезеночно-толстокишечная), и одна имеет в себе короткие желудочные сосуды (желудочно-селезеночная связка).

Отношение между толщиной собственной капсулы селезенки и ее весом отличается у детей и взрослых. Собственная соединительнотканная капсула селезенки у детей более толстая и содержит большое количество эластичных и гладких мышечных волокон, это делает селезенку у детей более устойчивой к травме.

Обилие миоэпителиальных клеток в сосудах селезенки у детей и отсутствие атеросклеротических или дегенеративных изменений в них делают сосуды более чувствительными и легко реагируемыми на повреждения органа, обусловливая спонтанный гемостаз в большинстве случаев.

По механизму детям свойственны поперечные разрывы селезенки, параллельные сегментарным сосудам, что не вызывает обильного кровотечения.

Слайд 5Механизм разрыва селезенки у детей.

При закрытой травме живота кинетическая энергия механического

Механизм разрыва селезенки у детей.

При закрытой травме живота кинетическая энергия механического

воздействия передается на селезенку через переднюю брюшную стенку. Степень повреждения селезенки определяется силами ускорения или замедления кинетической энергии.

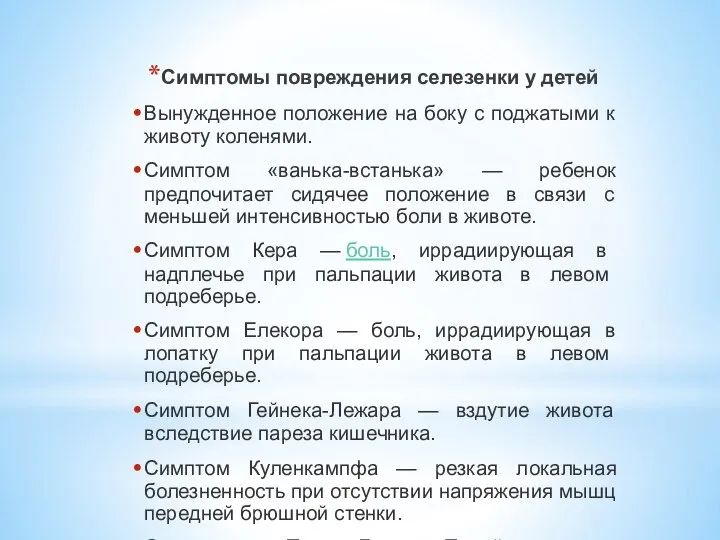

Слайд 7Симптомы повреждения селезенки у детей

Вынужденное положение на боку с поджатыми к животу

Симптомы повреждения селезенки у детей

Вынужденное положение на боку с поджатыми к животу

коленями.

Симптом «ванька-встанька» — ребенок предпочитает сидячее положение в связи с меньшей интенсивностью боли в животе.

Симптом Кера — боль, иррадиирующая в надплечье при пальпации живота в левом подреберье.

Симптом Елекора — боль, иррадиирующая в лопатку при пальпации живота в левом подреберье.

Симптом Гейнека-Лежара — вздутие живота вследствие пареза кишечника.

Симптом Куленкампфа — резкая локальная болезненность при отсутствии напряжения мышц передней брюшной стенки.

Симптом Питтса-Беленса-Томайера — смещение перкуторной тупости в боковых каналах брюшной полости при изменении положения с одного бока на другой.

Симптом «ванька-встанька» — ребенок предпочитает сидячее положение в связи с меньшей интенсивностью боли в животе.

Симптом Кера — боль, иррадиирующая в надплечье при пальпации живота в левом подреберье.

Симптом Елекора — боль, иррадиирующая в лопатку при пальпации живота в левом подреберье.

Симптом Гейнека-Лежара — вздутие живота вследствие пареза кишечника.

Симптом Куленкампфа — резкая локальная болезненность при отсутствии напряжения мышц передней брюшной стенки.

Симптом Питтса-Беленса-Томайера — смещение перкуторной тупости в боковых каналах брюшной полости при изменении положения с одного бока на другой.

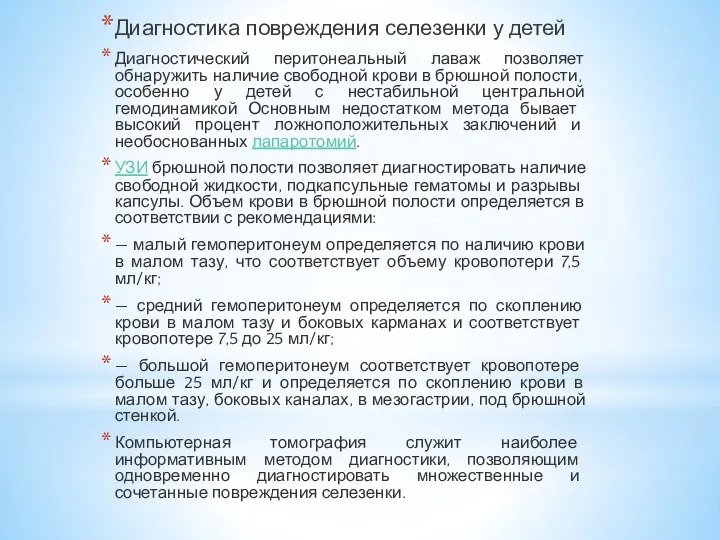

Слайд 8Диагностика повреждения селезенки у детей

Диагностический перитонеальный лаваж позволяет обнаружить наличие свободной крови

Диагностика повреждения селезенки у детей

Диагностический перитонеальный лаваж позволяет обнаружить наличие свободной крови

в брюшной полости, особенно у детей с нестабильной центральной гемодинамикой Основным недостатком метода бывает высокий процент ложноположительных заключений и необоснованных лапаротомий.

УЗИ брюшной полости позволяет диагностировать наличие свободной жидкости, подкапсульные гематомы и разрывы капсулы. Объем крови в брюшной полости определяется в соответствии с рекомендациями:

— малый гемоперитонеум определяется по наличию крови в малом тазу, что соответствует объему кровопотери 7,5 мл/кг;

— средний гемоперитонеум определяется по скоплению крови в малом тазу и боковых карманах и соответствует кровопотере 7,5 до 25 мл/кг;

— большой гемоперитонеум соответствует кровопотере больше 25 мл/кг и определяется по скоплению крови в малом тазу, боковых каналах, в мезогастрии, под брюшной стенкой.

Компьютерная томография служит наиболее информативным методом диагностики, позволяющим одновременно диагностировать множественные и сочетанные повреждения селезенки.

УЗИ брюшной полости позволяет диагностировать наличие свободной жидкости, подкапсульные гематомы и разрывы капсулы. Объем крови в брюшной полости определяется в соответствии с рекомендациями:

— малый гемоперитонеум определяется по наличию крови в малом тазу, что соответствует объему кровопотери 7,5 мл/кг;

— средний гемоперитонеум определяется по скоплению крови в малом тазу и боковых карманах и соответствует кровопотере 7,5 до 25 мл/кг;

— большой гемоперитонеум соответствует кровопотере больше 25 мл/кг и определяется по скоплению крови в малом тазу, боковых каналах, в мезогастрии, под брюшной стенкой.

Компьютерная томография служит наиболее информативным методом диагностики, позволяющим одновременно диагностировать множественные и сочетанные повреждения селезенки.

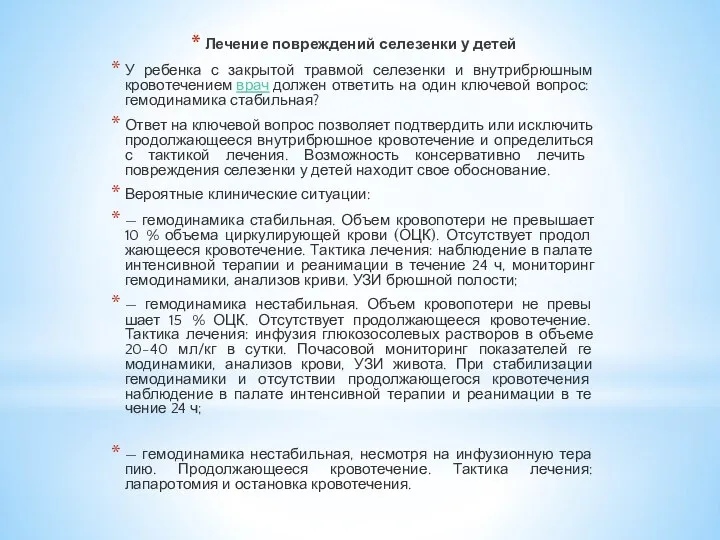

Слайд 9Лечение повреждений селезенки у детей

У ребенка с закрытой травмой селезенки и внутрибрюшным

Лечение повреждений селезенки у детей

У ребенка с закрытой травмой селезенки и внутрибрюшным

кровотечением врач должен ответить на один ключевой вопрос: гемодинамика стабильная?

Ответ на ключевой вопрос позволяет подтвердить или исключить продолжающееся внутрибрюшное кровотечение и определиться с тактикой лечения. Возможность консервативно лечить повреждения селезенки у детей находит свое обоснование.

Вероятные клинические ситуации:

— гемодинамика стабильная. Объем кровопотери не превышает 10 % объема циркулирующей крови (ОЦК). Отсутствует продолжающееся кровотечение. Тактика лечения: наблюдение в палате интенсивной терапии и реанимации в течение 24 ч, мониторинг гемодинамики, анализов криви. УЗИ брюшной полости;

— гемодинамика нестабильная. Объем кровопотери не превышает 15 % ОЦК. Отсутствует продолжающееся кровотечение. Тактика лечения: инфузия глюкозосолевых растворов в объеме 20-40 мл/кг в сутки. Почасовой мониторинг показателей гемодинамики, анализов крови, УЗИ живота. При стабилизации гемодинамики и отсутствии продолжающегося кровотечения наблюдение в палате интенсивной терапии и реанимации в течение 24 ч;

— гемодинамика нестабильная, несмотря на инфузионную терапию. Продолжающееся кровотечение. Тактика лечения: лапаротомия и остановка кровотечения.

Ответ на ключевой вопрос позволяет подтвердить или исключить продолжающееся внутрибрюшное кровотечение и определиться с тактикой лечения. Возможность консервативно лечить повреждения селезенки у детей находит свое обоснование.

Вероятные клинические ситуации:

— гемодинамика стабильная. Объем кровопотери не превышает 10 % объема циркулирующей крови (ОЦК). Отсутствует продолжающееся кровотечение. Тактика лечения: наблюдение в палате интенсивной терапии и реанимации в течение 24 ч, мониторинг гемодинамики, анализов криви. УЗИ брюшной полости;

— гемодинамика нестабильная. Объем кровопотери не превышает 15 % ОЦК. Отсутствует продолжающееся кровотечение. Тактика лечения: инфузия глюкозосолевых растворов в объеме 20-40 мл/кг в сутки. Почасовой мониторинг показателей гемодинамики, анализов крови, УЗИ живота. При стабилизации гемодинамики и отсутствии продолжающегося кровотечения наблюдение в палате интенсивной терапии и реанимации в течение 24 ч;

— гемодинамика нестабильная, несмотря на инфузионную терапию. Продолжающееся кровотечение. Тактика лечения: лапаротомия и остановка кровотечения.

- Предыдущая

Преимущества Hitechnic AndroidСледующая -

Кризис современных политических партий

Кариесогенная ситуация в полости рта. Способы ее выявления и предотвращения

Кариесогенная ситуация в полости рта. Способы ее выявления и предотвращения Потребность пациента в сне и отдыхе

Потребность пациента в сне и отдыхе Полис. Компания Euromed Group - крупнейшая медицинская компания в Санкт-Петербурге

Полис. Компания Euromed Group - крупнейшая медицинская компания в Санкт-Петербурге Оценка прочности проксимальных отделов бедренной кости при рентгенодиагностическом исследовании

Оценка прочности проксимальных отделов бедренной кости при рентгенодиагностическом исследовании Опорно-двигательная система

Опорно-двигательная система Способы остановки кровотечений

Способы остановки кровотечений Гигиеническое значение температуры, влажности, скорости и направления движения воздуха. Их влияние на организм человека

Гигиеническое значение температуры, влажности, скорости и направления движения воздуха. Их влияние на организм человека Сестринский уход при заболеваниях органов кроветворения у детей

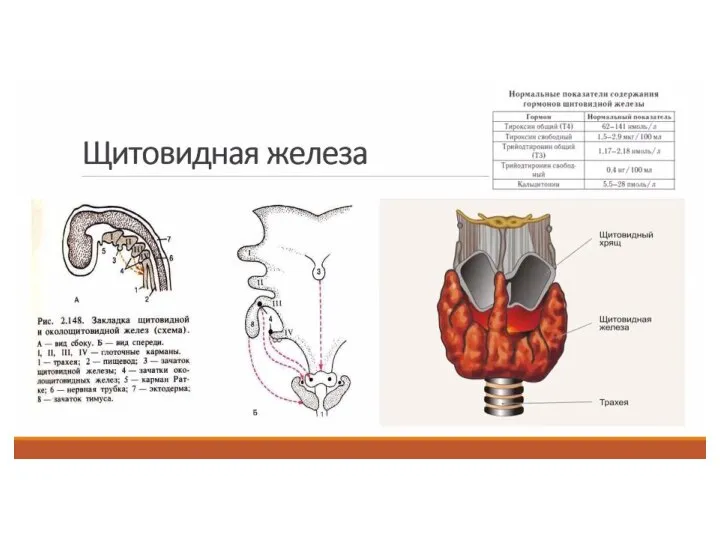

Сестринский уход при заболеваниях органов кроветворения у детей Щитовидная железа в организме человека

Щитовидная железа в организме человека Ре-эйбл. Биомеханическая восстановительная реабилитация

Ре-эйбл. Биомеханическая восстановительная реабилитация Реализация Национального плана действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Республики Дагестан

Реализация Национального плана действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Республики Дагестан Морфология, физиология

Морфология, физиология Электролечение. Электрофорез

Электролечение. Электрофорез Протокол патологоанатомического вскрытия

Протокол патологоанатомического вскрытия Пластическая хирургия

Пластическая хирургия Дезинфекция: основные виды, методы и способы. Классификация дезинфицирующих средств

Дезинфекция: основные виды, методы и способы. Классификация дезинфицирующих средств Охрана здоровья

Охрана здоровья Эпилепсия. Эпилептический припадок

Эпилепсия. Эпилептический припадок Ревматизм: этиология, патогенез, патоморфология, осложнения

Ревматизм: этиология, патогенез, патоморфология, осложнения Острый периостит челюстей. Болезни прорезывания зубов. Затруднённое прорезывание третьего нижнего моляра

Острый периостит челюстей. Болезни прорезывания зубов. Затруднённое прорезывание третьего нижнего моляра Магнитно-резонансная томография

Магнитно-резонансная томография Адамның тұқым қуалайтын ауруларын емдеудің қазіргі кездегі әдістері

Адамның тұқым қуалайтын ауруларын емдеудің қазіргі кездегі әдістері презентация ТВ1

презентация ТВ1 Холепатии у детей

Холепатии у детей вич спид (1)

вич спид (1) Зубец Осборна. Атлас электрокардиограмм

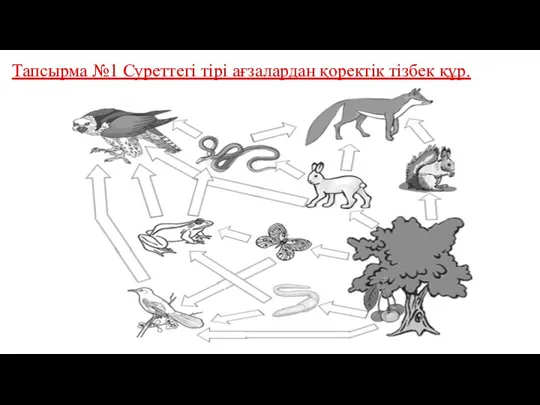

Зубец Осборна. Атлас электрокардиограмм Суреттегі тірі ағзалардан қоректік тізбек құр

Суреттегі тірі ағзалардан қоректік тізбек құр Заседание СНО кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК

Заседание СНО кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК