Слайд 2 Сложные и многочисленные связи органа зрения

обусловливают значительное разнообразие и

частоту проявлений в

нём осложнений зубо-

челюстной патологии. Нередко первый контакт

больных с теми или иными заболеваниями

глаз происходит со стоматологом, поэтому

знания и умение в необходимых случаях свое –

временно поставить правильный диагноз и

оказать в полном объёме 1-ую помощь имеет

для больного жизненно важное значение, преду-

преждает потерю им трудоспособности по зре –

нию и возможную инвалидизацию.

Слайд 3Наиболее частой стоматологической патологией

являются кариес, парадонтоз, периодонтит, сто –

матиты и остеомиелит челюсти.

Нередкими

осложнениями зубо-челюстной пато-

логии являются глазные невралгии, возникаю –

щие на фоне зубной боли, обусловленной воспа-

лительными заболеваниями зубов кариесом,пери-

одонтитом), зубными гранулёмами.

Кроме того, при кариес и парадонтозе на фоне

недостаточности вит. С кровоточивости дёсен

сопутствуют и кровоизлияния в различные отде-

лы глаза, застойный диск зрительного нерва с

Слайд 4переходом в его атрофию;

на фоне недостаточности витамина Д – остеомаля-

ция, деформация

и искривление костей черепа и

орбиты, её уменьшение с появлением экзофта-

льма;

на фоне недостаточности витамина В1 (тиамина)

– развиваются парезы, параличи глазодвигатель-

ных мышц, ведущих к косоглазию, кератиты,

невриты, причём, ретробульбарный неврит может

быть единственным и основным симптомом

указанной патологии;

Слайд 5кариес на фоне инфекционных заболеваний (в

т.ч. и туберкулеза, сифилиса) вызывает пораже-

ние

глаза как контактным путём, так и гемоста-

тическим - в виде блефаритов, конъюнктивитов,

дакриоаденитов, дакриоциститов, кератитов,

склеритов, иридоциклитов, ретинитов, невритов,

периартериитов, перифлебитов сетчатки.

Прорезывание зубов может явиться причиной

блефароспазма (роговичного синдрома) и гипер-

емии конъюнктивы (явлений конъюнктивита).

При парадонтозе в 3-ей стадии наличие дес -

невых и костных карманов, воспалительных

Слайд 6очагов в виде ограниченных абсцессов, периодон-

тита и пиореи, а также абсцессов и

флегмон

близлежащих полостей, в т.ч. и орбиты, могут

быть причиной развития хронической интокси-

кации, стоматогенного сепсиса с поражением

различных органов и систем (почек, сердца, моз-

га, глаз, суставов).

Со стороны глаз осложнения этой стоматологи -

ческой патологии проявляется в виде т.н. «фо –

кальных» одонтогенных увеитов, метастатичес –

кой офтальмии, эндофтальмита (гнойного воспа-

Слайд 7ления стекловидного тела) или панофтальмита

(воспаления всех оболочек глаза), расплавления

склеры с последующим сморщиванием

глазного

яблока (его субатрофией и атрофией).

К тяжелым последствиям одонтогенной патоло-

гии, относятся и изменения в органе зрения, не

дающие внешних объективных симптомов по -

ражения глаза, но опасных не только слепотой и

слабовидением пациентов, но и поражением са –

мых различных органов и систем организма. Это

те патологические процессы, которые локализуют-

Слайд 8ся в глубине, на заднем полюсе глаза - в сетчатке и

зрительном нерве.

Эти отделы глаза, не имея

чувствительной иннервации, не дают болевых

симптомов. В таких ситуациях основной задачей

стоматолога является своевременное распознава-

ние поражения этих отделов органа зрения у

стоматологических больных, как по субъективным

признакам, характерным для данного отдела гла-

за, так и зная его объективные симптомы, воз –

можные осложнения и последствия в целях высо-

кой эффективности лечения больных, улучшения

прогноза их заболеваний и для скорейшего на -

правления больных к необходимым смежным

Слайд 9специалистам.

Наиболее типичными симптомами поражения

сетчатки и зрительного нерва являются: жалобы

больных

на острое снижение зрения, наличие

постоянного пятна перед глазом или сужение

зрения с различных сторон, нарушение цвето –

ощущения. При локализации патологических из -

менений в центральной зоне сетчатки характерны

жалобы на вспышки света (фотопсии), искажение

рассматриваемых объектов (метаморфопсии).При

локализации патологических очагов на периферии

сетчатки - жалобы на ухудшение зрения в темноте.

Слайд 11Для диагностики заболеваний сетчатки и зри –

тельного нерва решающее значение имеют:

визометрия,

офтальмоскопия, периметрия, кампи –

метрия, адаптометрия, исследование цветоощуще-

ния, ЭРГ, ЗВП, ОСТ, флюоресцентная ангиогра –

фия, допплерография, дуплексное сканирование

внутренней сонной и позвоночных артерий и

РЭГ).

Помимо воспалительных заболеваний зубо-че –

люстной области глазные осложнения могут во-

зникать и вследствие острых расстройства кро –

вообращения в сетчатке и зрительном нерве в виде

Слайд 12спазма и септической эмболии центральной ар-

терии сетчатки (ЦАС) и её веточек, тромбоза

цент-

ральной вены (ЦВС) и её веточек, ретинитов, пери-

артериитов, перифлебитов; оптического и ретро –

бульбарного невритов.

Острые нарушения сосудистой проходимости сет-

чатки и зрительного нерва могут возникнуть и при

удалении зубов (часто верхнего маляра и премоля -

ра), при заполнении полости кариозного зуба ос -

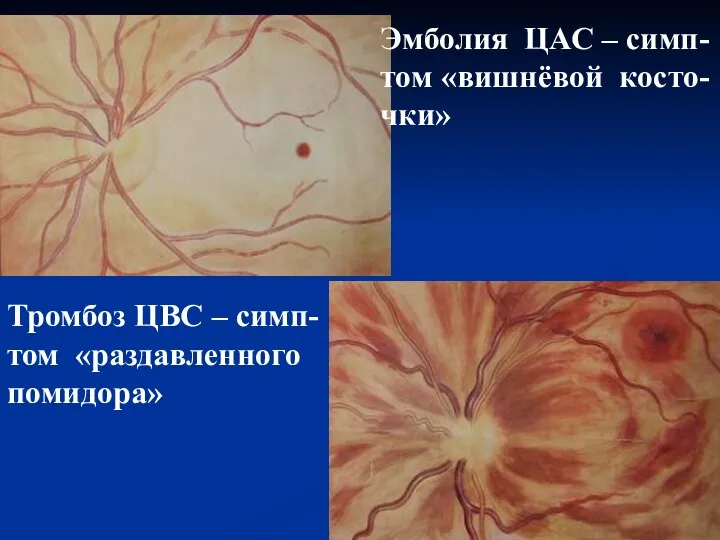

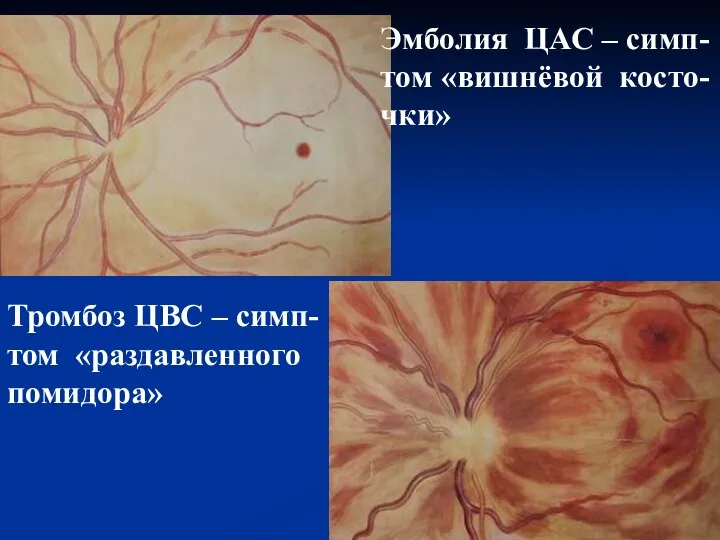

татками пищи и при удалении пульпы зуба. Эмболия ЦАС клинически характеризуется вне-

запной, в течение нескольких секунд (чаще в ут-

ренние часы) полной потерей зрения или до свето-

ощущения. На глазном дне – симптом «вишнёвой

Слайд 13косточки», артерии резко сужены, вены мало из –

менены. Предвестниками данного состояния слу-

жат

жалобы на кратковременные внезапные по –

тери зрения с самопроизвольным его восстано –

влением. Обратный процесс длится до трех меся –

цев с исходом в атрофию зрительного нерва.

Тромбоз ЦВС отличается не внезапным, а более

медленным в течении нескольких дней снижением

зрения и не до полной слепоты - от 0,02 до0,1. В

поле зрения - секторальные и центральные абсо –

лютные скотомы. В качестве предвестников боль-

ными отмечается кратковременный самопроходя-

Слайд 14щий туман в утренние часы, чувство дискомфор –

та зрения. На глазном дне

– симптом «раздавлен –

ного помидора». Период обратного развития мед-

ленный, может длиться до года; возможен ретром-

боз, поэтому больные нуждаются в постоянном

лечении. В исходе возможно или полное восста–

новление кровообращения, или неполное (с раз -

витием дистрофии сетчатки в месте кровоизлия -

ний и атрофии зрительного нерва).

Неотложная помощь должна быть оказана

любым специалистом, причем, в самые ранние

часы проявления патологии (40 мин.), иначе на-

Слайд 15ступают необратимые изменения в сетчатке и

зрительном нерве и стойкая слепота. Надо быстро

и

максимально расширить сосуды для восстанов -

ления их проходимости и питания сетчатки:

в\в эуфиллин 2,4% р-р5 мл на изотоническом рас-

творе 15 мл, медленно;

фибринолизин 20-40 тыс.ЕД в 300 мл физ. раство –

ра с 10-20 тыс. гепарина - в течение 3-6 ч.;

внутрь- антикоагулянты непрямого действия; ношпа; диакарб 0,25 х 2 раза в день или другие

мочегонные; ангиопротекторы – дицинон, этам - зилат натрия (лучше в/м); аскорутин; осмотера -

Слайд 16пия (по показаниям).

Оптический неврит (папиллит) – воспаление

диска зрительного нерва (ДЗН). Характеризуется

появлением «пятна» перед глазом, быстрым сни-

жением зрения до слепоты. При периметрии –

центральная скотома или сужение границ поля

зрения. На глазном дне – ДЗН гиперемирован,

отёчен, границы стушеваны, сосуды расширены,

могут быть геморрагии в ткань диска и сетчатку. Жалобы при ретробульбарном неврите (вос-

палении части нерва вне полости глазного ябло-

ка) - те же, что при папиллите. Но характерно

появление болей при движениях глаз. Глазное

Слайд 17дно может быть в норме. Но при периметрии

обнаруживается центральная скотома.

Неотложная терапия

включает антибиотики в/в

или в/м, сульфаниламиды; в/в осмопрепараты; для

снятия отека – диакарб, глицерин внутрь, мочегон-

ные; адреналин-кокаиновая блокада среднего но-

сового хода; витамины группы В.

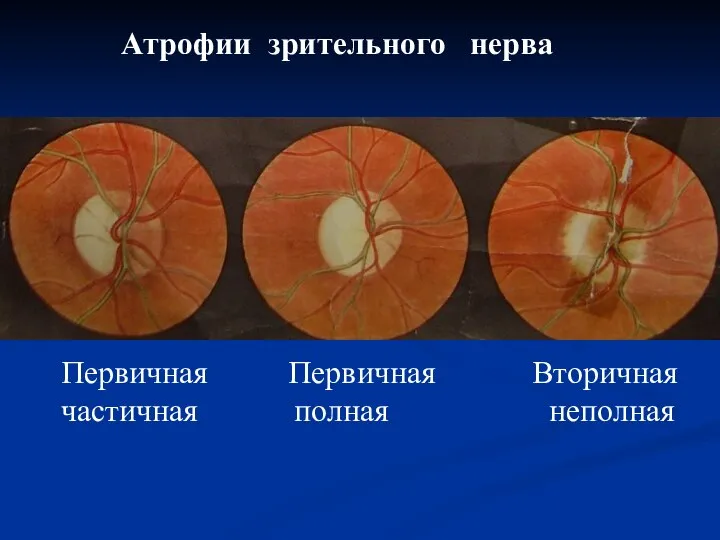

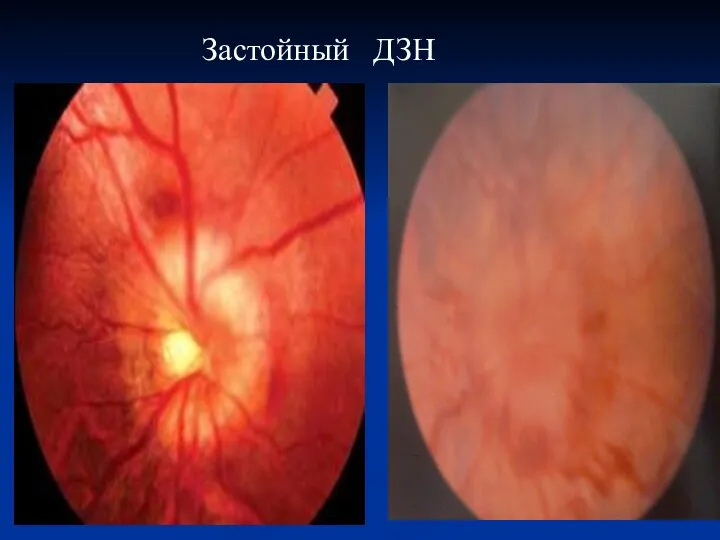

Застойный ДЗН имеет схожую с невритом оф-

тальмоскопическую картину (в частности, при

длительном лечении одонтогенной флегмоны ор-

биты), но зрительные функции долго не страда –

ют. Однако, длительное существование застойного

Слайд 18диска (чаще, при повышенном ВЧД) ведёт к атро-

фии зрительного нерва и полной

слепоте.

Массу осложнений со стороны глаз даёт остео -

миелит челюстей при периоститах различной

этиологии, возникающих гематогенным, лимфо –

генным путем (туберкулезной, сифилитической,

тифозной, актиномикозной, травматической). Но

наиболее часто он развивается, как осложнение

кариозного процесса, периодонтита. При этом

гнойный процесс распространяется в кости и

под надкостницу с развитием периостита и суб -

периостального абсцесса, осложняющегося абсцес-

сами и флегмонами лица, головы, шеи. Наиболее

тяжело протекает остеомиелит верхней челюсти,

Слайд 19особенно в области челюстного бугра. В этом

случае возникают осложнения в виде

гайморита,

тромбофлебита лицевых вен, вен орбиты, ретро -

бульбарной флегмоны, периоститов стенок орби-

ты, остеомиелита нижнего орбитального края, а

также скуловой кости (чаще, у детей).

Одонтогенныи источниками глазных осложне-

ний могут быть также инородные тела, слюные

камни, костные секвестры, длительные незажива –

ющие раны, язвенные процессы зубо-челюстной

области. Следовательно, сохранность зрения

пациентов – в руках и стоматологов!!!

Слайд 20Эмболия ЦАС – симп-

том «вишнёвой косто-

чки»

Тромбоз ЦВС – симп-

том «раздавленного

помидора»

Слайд 21Тромбоз нижневисочной ветви ЦВС OS

Слайд 22Оптический неврит (папиллит)

Нормальное глазное дно

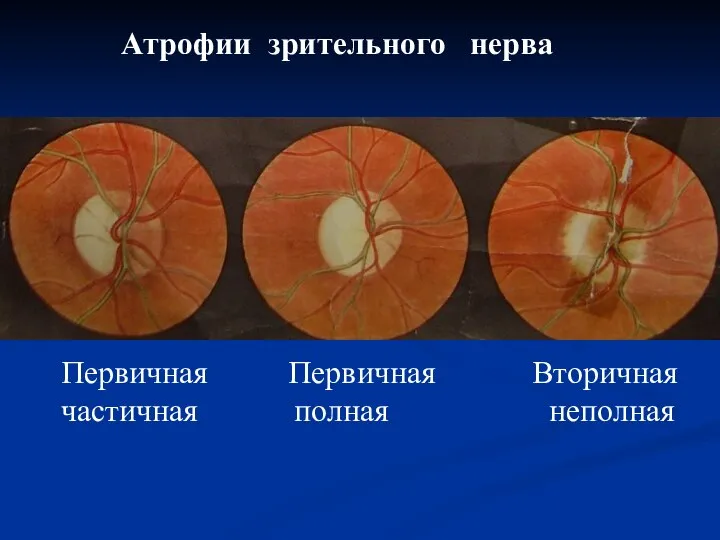

Слайд 23Атрофии зрительного нерва

Первичная Первичная Вторичная

частичная полная неполная

Приготовление нативного препарата мочи

Приготовление нативного препарата мочи Профессиональные заболевания врачей стоматологов

Профессиональные заболевания врачей стоматологов Геномные мутации

Геномные мутации 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом ЗОЖ и беременность. Образ жизни во время беременности

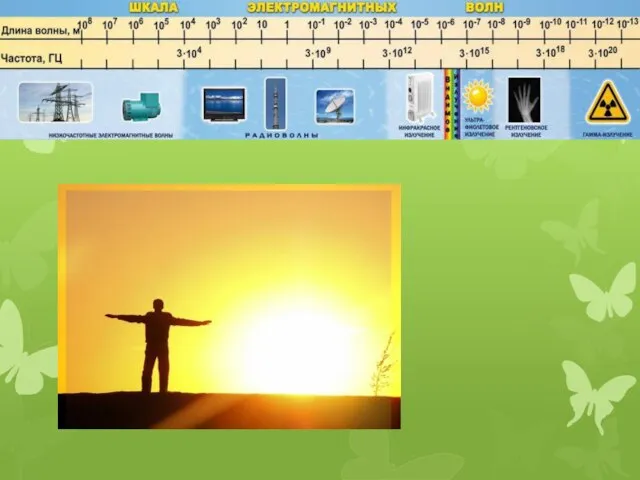

ЗОЖ и беременность. Образ жизни во время беременности Шкала радиомагнитных волн

Шкала радиомагнитных волн Туберкулез и ВИЧ

Туберкулез и ВИЧ Д-гипервитаминозы

Д-гипервитаминозы Эмфизема легких

Эмфизема легких Суррогатты азық-түліктердің маңызы. Азық – түліктің фальсификациясы

Суррогатты азық-түліктердің маңызы. Азық – түліктің фальсификациясы Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу процесін

Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу процесін История лапароскопии

История лапароскопии Подготовка к экзамену. Вопросы и ответы

Подготовка к экзамену. Вопросы и ответы Оценка исходов операций коронарного шунтирования

Оценка исходов операций коронарного шунтирования Рука развивает мозг

Рука развивает мозг m21-22_lektsia-1

m21-22_lektsia-1 Электромиография в неврологии. Бионические протезы

Электромиография в неврологии. Бионические протезы Физиологические роды

Физиологические роды Кишечный шов. Виды, техника. Операция ушивания колотой и резанной раны кишки

Кишечный шов. Виды, техника. Операция ушивания колотой и резанной раны кишки Неблагородные металлы

Неблагородные металлы Неспецефический язвенный колит

Неспецефический язвенный колит Сознание больного

Сознание больного Профилактика онкологических заболеваний

Профилактика онкологических заболеваний Преимплантационная генетическая диагностика нарушений эмбриона до его пересадки матери

Преимплантационная генетическая диагностика нарушений эмбриона до его пересадки матери Лабораторная медицина. Стандартизация и способ сбора образцов кала

Лабораторная медицина. Стандартизация и способ сбора образцов кала Открытие пенициллина

Открытие пенициллина Диагностика болезней передающеся половым путем

Диагностика болезней передающеся половым путем Особенности обследования больных с гнойными заболеваниями

Особенности обследования больных с гнойными заболеваниями