Содержание

- 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Жалобы больных, страдающих эндокринными заболеваниями, м.б. разнообразными. К их числу относятся, например, жалобы на

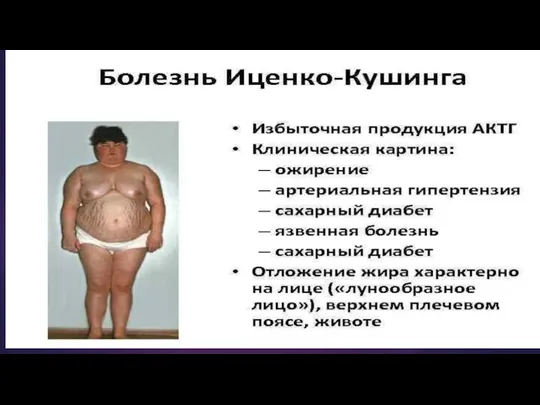

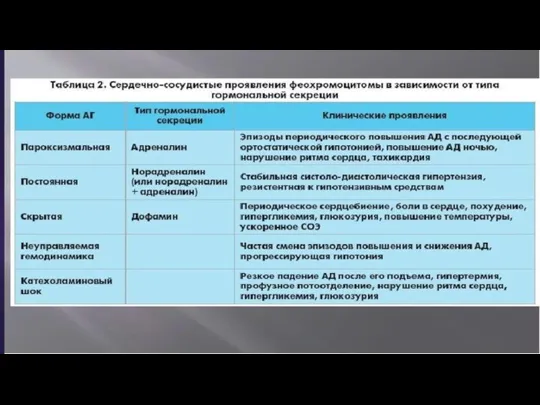

- 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Жалобы Головные боли, связанные с повышением АД (при гиперкортицизме, феохромоцитоме), выраженную слабость и мышечную

- 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Жалобы повышенную жажду и стойкую полиурию (при СД) и т. д. Одним словом, трудно

- 13. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Анамнез. При расспросе обращают внимание на перенесенные ими заболевания, способные в последующем привести к

- 14. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Анамнез. Большое значение имеет выяснение семейного анамнеза. Наследственная предрасположенность играет, например, важную роль в

- 18. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ При осмотре нередко выявляются различные симптомы, позволяющие сразу заподозрить то или иное эндокринное

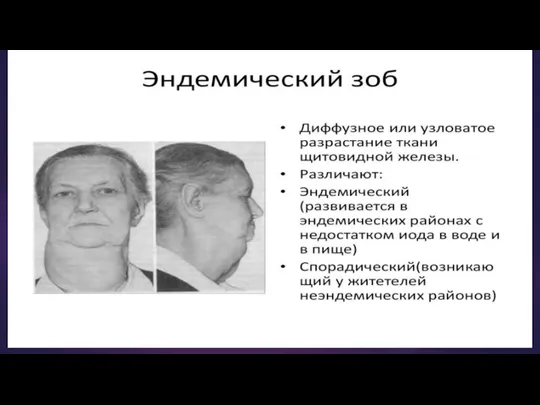

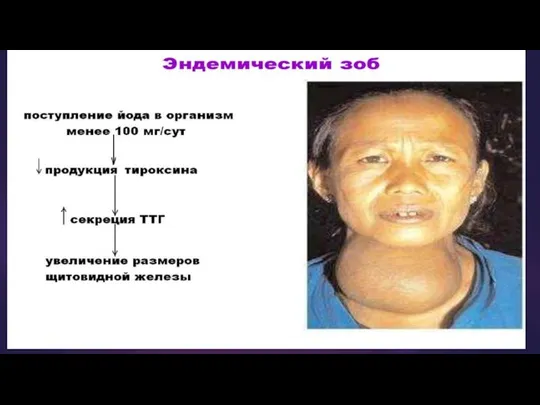

- 21. При осмотре шеи иногда обнаруживаются изменения ее конфигурации, обусловленные выраженным увеличением ЩЖ(зобом). При ряде эндокринных заболеваний

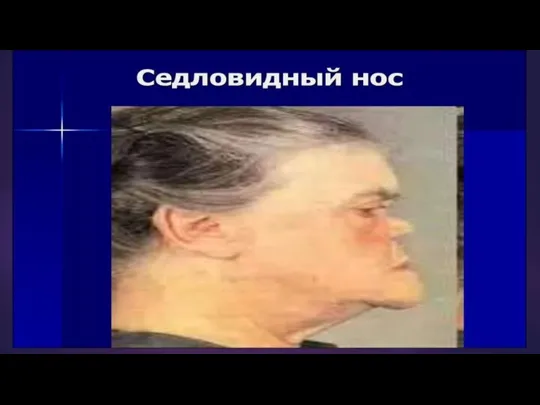

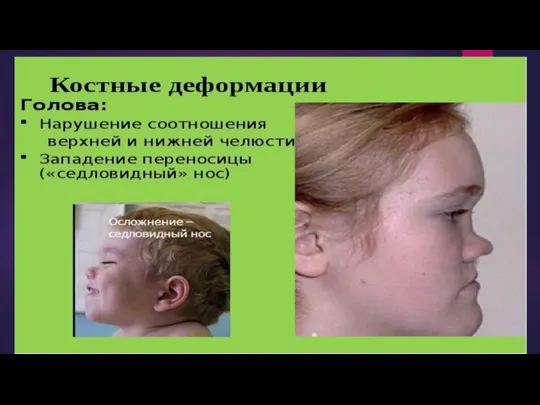

- 23. Ахондроплазия – генетическое заболевание, при котором наблюдается укорочение конечностей в сочетании с N-ой длиной туловища. Характерными

- 28. Ахондроплазия –В основе ахондроплазии лежит нарушение развития костей вследствие генетически обусловленной дистрофии эпифизарных хрящей. При этом

- 29. Карликовостью называют значительное отставание в физическом развитии и росте ввиду абсолютной или относительной недостаточности соматотропного гормона

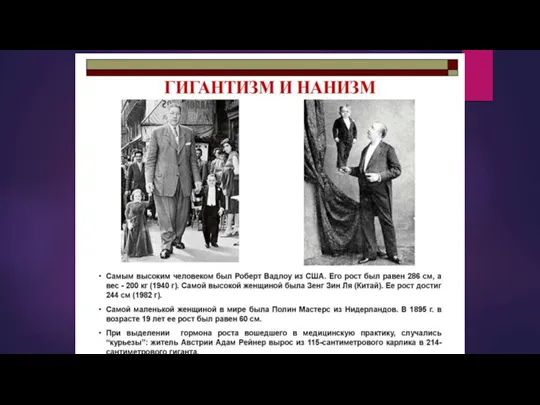

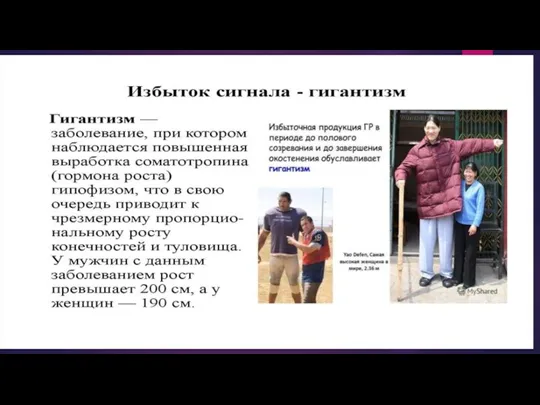

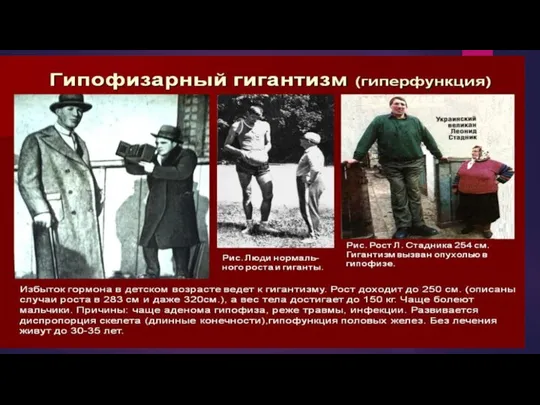

- 30. Гигантизм (от др.-греч. γίγας, р. п. γίγαντος — «исполин, великан, гигант») — очень большой рост, возникающий

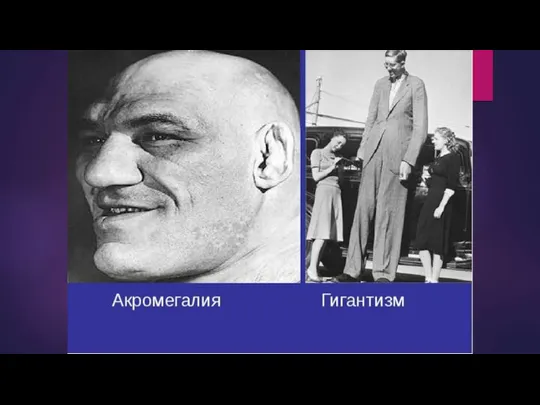

- 31. Патологическим считается рост у мужчин выше 200 см, у женщин — выше 190 см. После окостенения

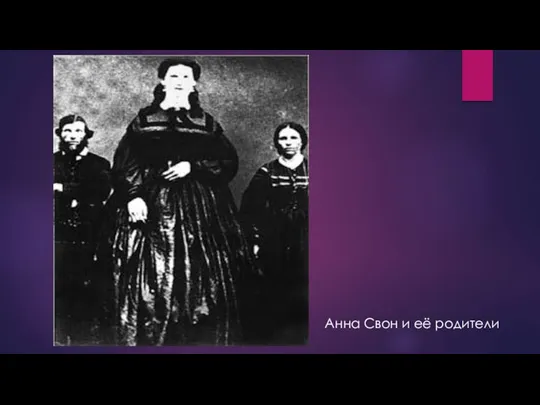

- 32. Анна Свон и её родители

- 35. Эндокринологические курьезы (из книги рекордов Гиннеса) По документальным данным, самым высоким мужчиной планеты был Роберт Вальдоф

- 36. Эндокринологические курьезы (из книги рекордов Гиннеса) Адам Рейнер из Австрии был 115-сантиметровым карликом в возрасте 21

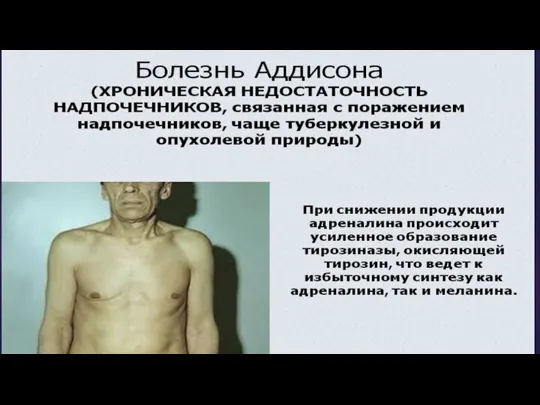

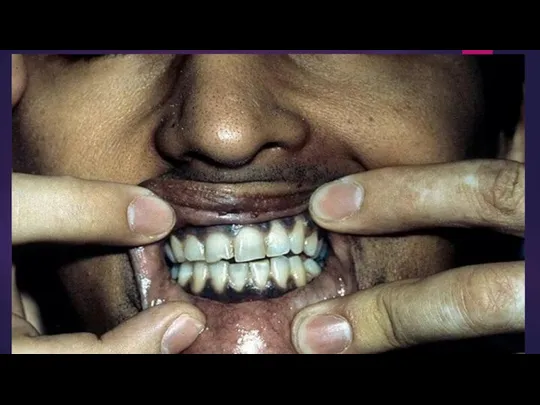

- 40. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ При эндокринных заболеваниях часто выявляются различные изменения кожи. Так, гиперпигментация кожных покровов и

- 51. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Бледная и холодная на ощупь кожа характерна для пациентов с гипотиреозом. Наоборот, у

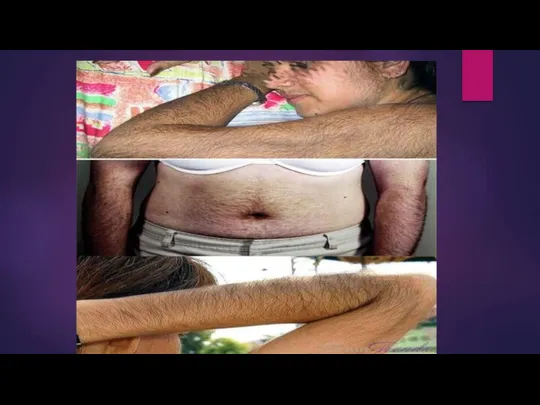

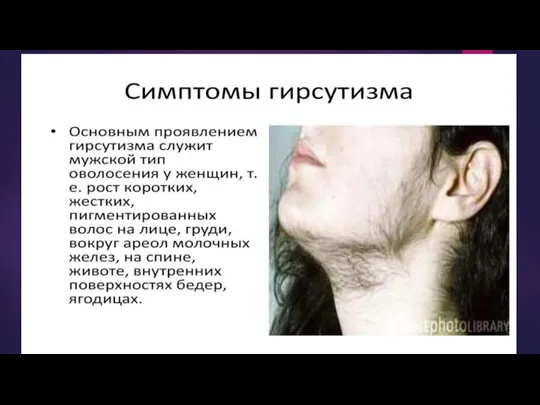

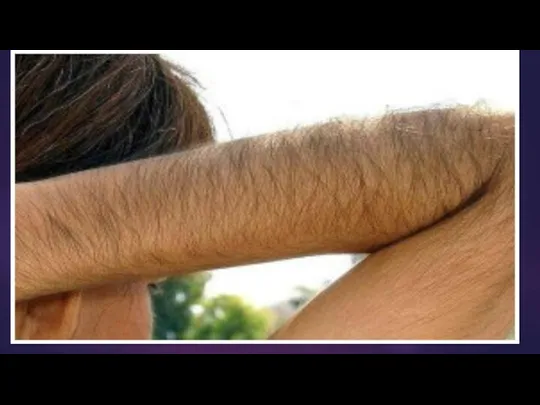

- 52. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ При ряде заболеваний может отмечаться и изменение нормального типа оволосения. Так, женский тип

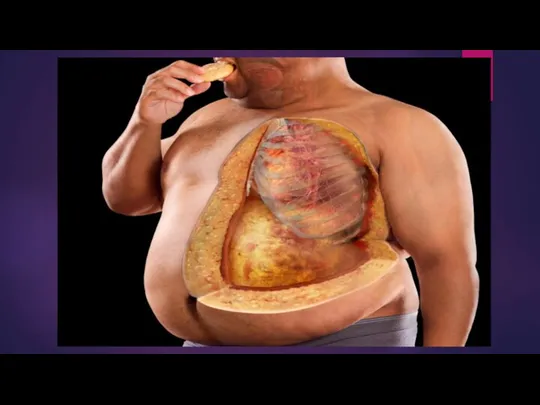

- 57. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ При заболеваниях органов эндокринной системы часто обнаруживаются различные изменения степени развития и характера

- 60. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Похудание отмечается у больных ДТЗ, при тяжелом течении СД. У больных с пангипопитуитаризмом

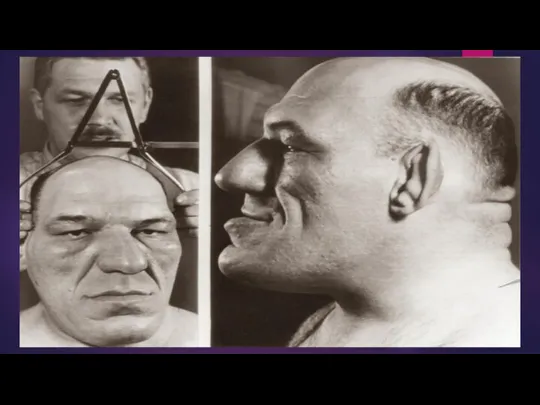

- 61. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ При акромегалии происходит усиленный рост костей в ширину, что обусловливает увеличение надбровных дуг,

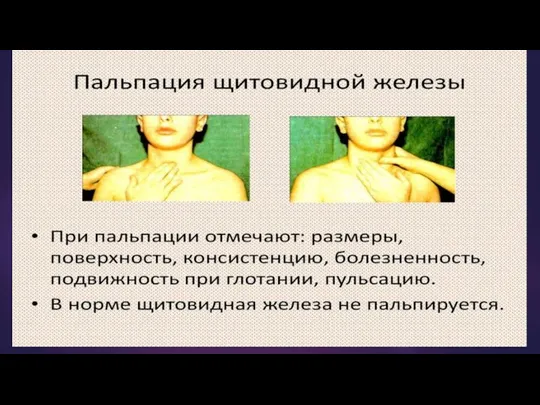

- 62. Пальпация Пальпация является ценным методом, помогающим в диагностике заболеваний ЩЖ. У здоровых ЩЖ обычно не пальпируется,

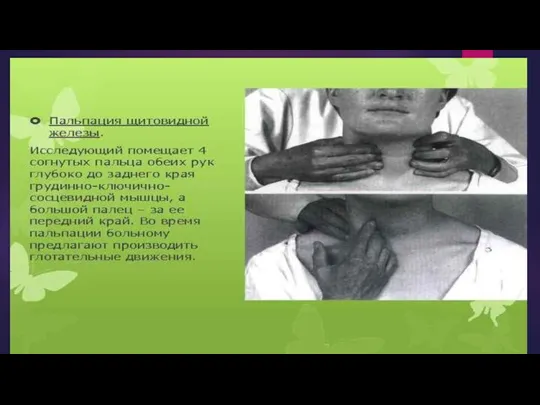

- 63. Пальпация При первом способе врач, находящийся спереди от больного, ставит согнутые II—V пальцы обеих кистей за

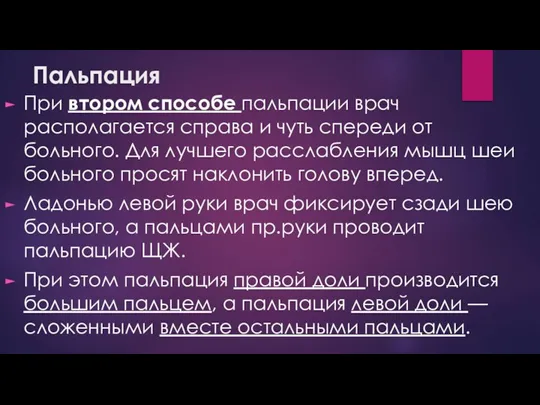

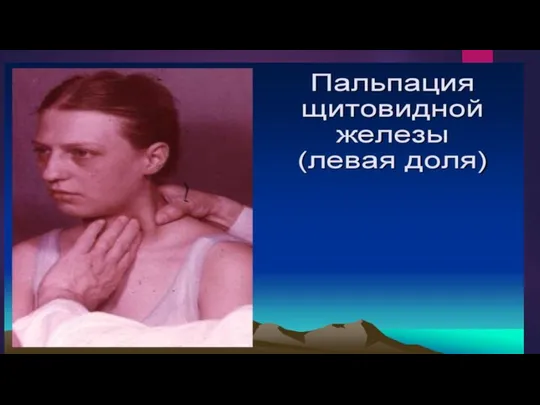

- 66. Пальпация При втором способе пальпации врач располагается справа и чуть спереди от больного. Для лучшего расслабления

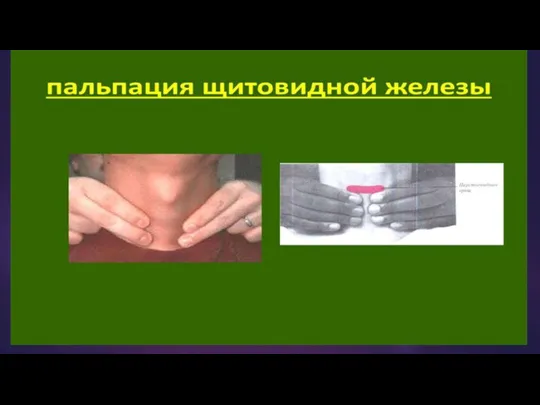

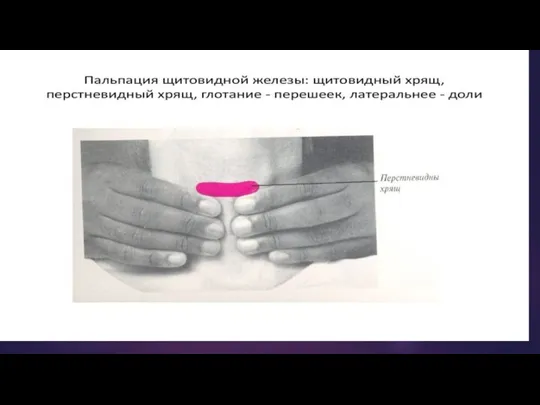

- 70. Пальпация При третьем способе пальпации ЩЖ врач находится сзади больного. Большие пальцы рук устанавливает на задней

- 74. Перкуссия Метод перкуссии может помочь в выявлении загрудинного зоба. В таких случаях над рукояткой грудины отмечается

- 75. ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ ДТЗ (син.: базедова болезнь, morbus Basedowi) представляет собой диффузное увеличение ЩЖ,

- 79. Этиология и патогенез По современным представлениям, ДТЗ относится к аутоиммунным заболеваниям.

- 80. Этиология и патогенез В развитии иммунных нарушений при ДТЗ большое значение имеют генетически обусловленные механизмы. Наследственная

- 81. Патологоанатомическая картина Отмечаются диффузное увеличение и повышение васкуляризации ЩЖ. Гистологически обнаруживаются усиление пролиферации тиреоидного эпителия с

- 82. Клиническая картина Действие избыточного количества тиреоидных гормонов на различные органы и системы определяет многообразие клин.симптомов заболевания.

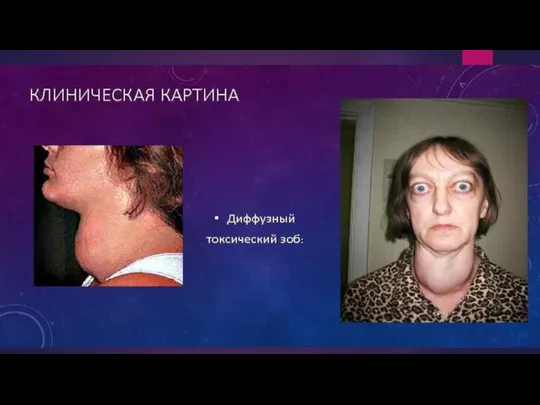

- 83. Клиническая картина При осмотре многословие и суетливость больных, которые делают множество быстрых ненужных движений. Кожные покровы

- 84. Клиническая картина Важным симптомом ДТЗ является увеличение ЩЖ (зоб), которое обычно бывает равномерным (диффузным), причем при

- 85. Клиническая картина При оценке той или иной степени увеличения ЩЖ следует все же иметь в виду,

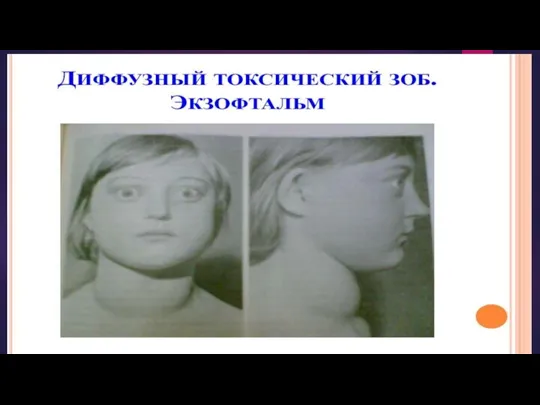

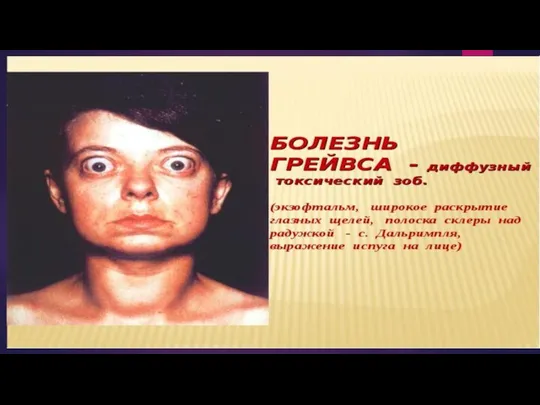

- 86. Клиническая картина У больных с ДТЗ часто обнаруживают характерные глазные симптомы: повышенный блеск глаз, расширение глазной

- 87. Клиническая картина Многие из названных глазных симптомов обусловлены изменением тонуса глазодвигательных мышц, иннервирующихся симпатической НС.

- 88. Более серьезным поражением глаз при ДТЗ является офтальмопатия, которая возникает в результате аутоиммунных процессов и проявляется

- 89. При ДТЗ часто отмечаются изменения деятельности ССС. Типичным симптомом заболевания является тахикардия, при этом частота Ps,

- 91. Клиническая картина Повышается сист. и снижается ДАД, что приводит к увеличению пульсового давления. В результате токсического

- 92. При обследовании можно выслушать хлопающий I тон, а также сист.шум на верхушке сердца и над ЛА,

- 93. Клиническая картина При исследовании НС, помимо описанных симптомов, выявляются дрожание всего тела (симптом «телеграфного столба»), языка,

- 94. Изменения в анализах крови при ДТЗ не являются специфичными. Могут обнаруживаться гипохромная анемия, лейкопения с относительным

- 95. Клиническая картина Течение и осложнения. По тяжести течения легкую, средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания. При легкой

- 96. Клиническая картина Течение и осложнения. Тяжелая форма характеризуется прогрессирующим похуданием с развитием кахексии, выраженной тахикардией (свыше

- 97. Клиническая картина Наиболее тяжелым осложнением ДТЗ, угрожающим жизни больного, является тиреотоксический криз. Его развитию способствуют стрессовые

- 98. Клиническая картина Повышается t (до 38—40 °С), отмечается психическое возбуждение, возникает выраженная тахикардия (Ps до 150

- 99. Прогноз при ДТЗ зависит от стадии течения болезни. В случае своевременного выявления и адекватного лечения прогноз

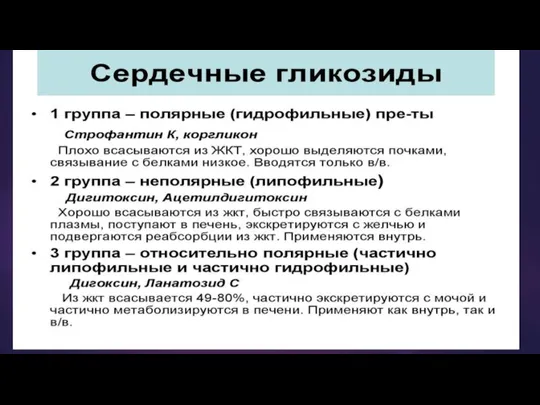

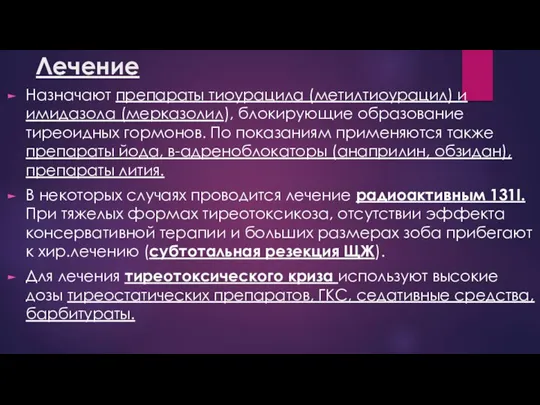

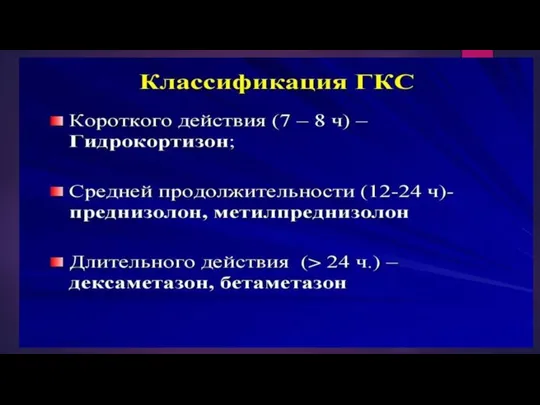

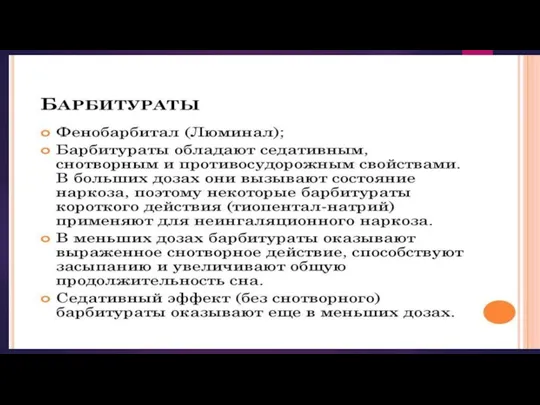

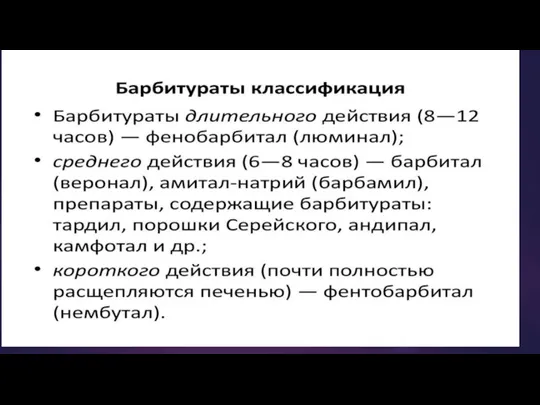

- 100. Лечение Назначают препараты тиоурацила (метилтиоурацил) и имидазола (мерказолил), блокирующие образование тиреоидных гормонов. По показаниям применяются также

- 107. Скачать презентацию

Әлемдегі ерекше 10 адам

Әлемдегі ерекше 10 адам Hain Lifescience

Hain Lifescience ОКИ возбудители сальмонеллёза, брюшного тифа

ОКИ возбудители сальмонеллёза, брюшного тифа Гипоменструальный синдром. Аменорея

Гипоменструальный синдром. Аменорея Ваше здоровье в ваших руках!

Ваше здоровье в ваших руках! Безоперационная методика омоложения и выравнивания кожи!

Безоперационная методика омоложения и выравнивания кожи! Блокада плечевого сплетения по Куленкампфу

Блокада плечевого сплетения по Куленкампфу Способы транспортировки больных

Способы транспортировки больных Экстренная профилактика ИППП

Экстренная профилактика ИППП Правила наложения повязок

Правила наложения повязок Первинний, вторинний періоди сифілісу

Первинний, вторинний періоди сифілісу Як впливати на здоров’я людей Костянтин Красовський

Як впливати на здоров’я людей Костянтин Красовський Советы Айболита Как правильно дышать на холоде

Советы Айболита Как правильно дышать на холоде Минерал 89. Відновлення здорового вигляду шкіри

Минерал 89. Відновлення здорового вигляду шкіри Гиперплазия эндометрия

Гиперплазия эндометрия Оказание помощи на этапе смп

Оказание помощи на этапе смп Сырье, содержащее гликозиды

Сырье, содержащее гликозиды Симптомы ЖКТ

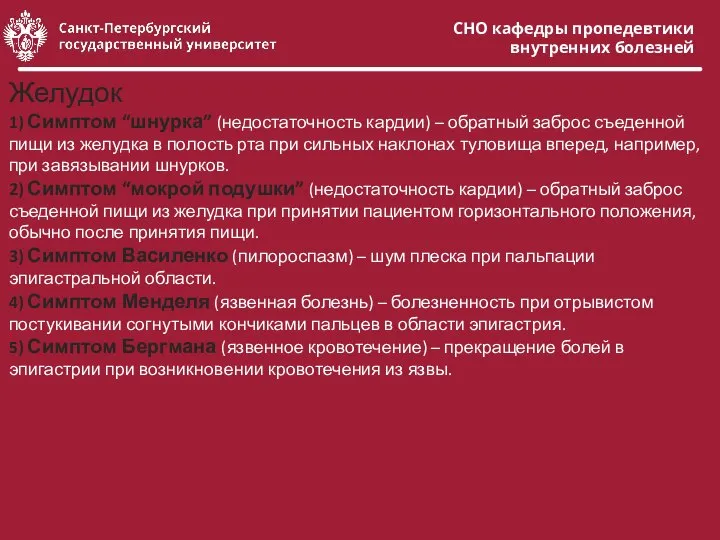

Симптомы ЖКТ Синдром Прадера-Вилли

Синдром Прадера-Вилли Первая неотложная помощь при экстренных состояниях

Первая неотложная помощь при экстренных состояниях Антиаритмики

Антиаритмики Диагностика болезней органов пищеварения

Диагностика болезней органов пищеварения Бронхиальная астма у детей. Обзор

Бронхиальная астма у детей. Обзор Правильное питание и последствия его нарушения

Правильное питание и последствия его нарушения Перитонит. Формы перитонита

Перитонит. Формы перитонита Дисфункция почек и её профилактика у больных после операций с искусственным кровообращением

Дисфункция почек и её профилактика у больных после операций с искусственным кровообращением Удаление инородных тел из прямой кишки

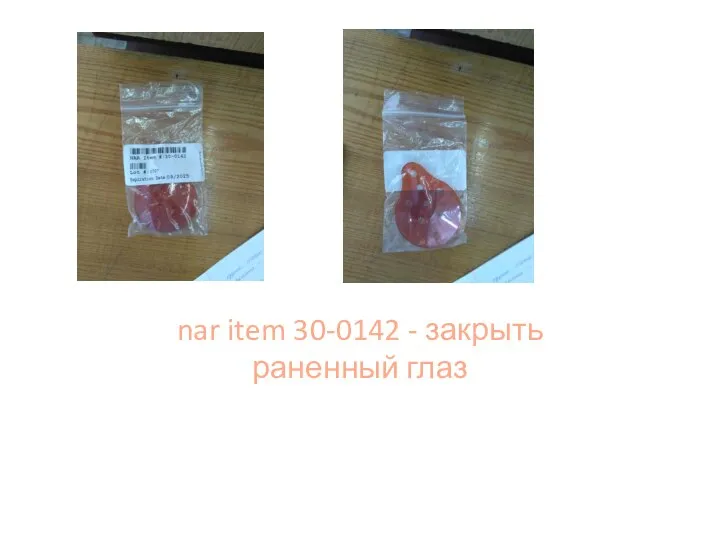

Удаление инородных тел из прямой кишки Аптечка доврачебной помощи

Аптечка доврачебной помощи