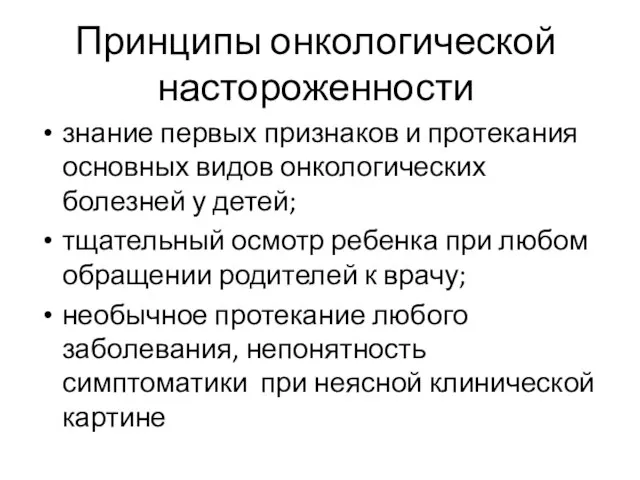

Слайд 2Принципы онкологической настороженности

знание первых признаков и протекания основных видов онкологических болезней у

детей;

тщательный осмотр ребенка при любом обращении родителей к врачу;

необычное протекание любого заболевания, непонятность симптоматики при неясной клинической картине

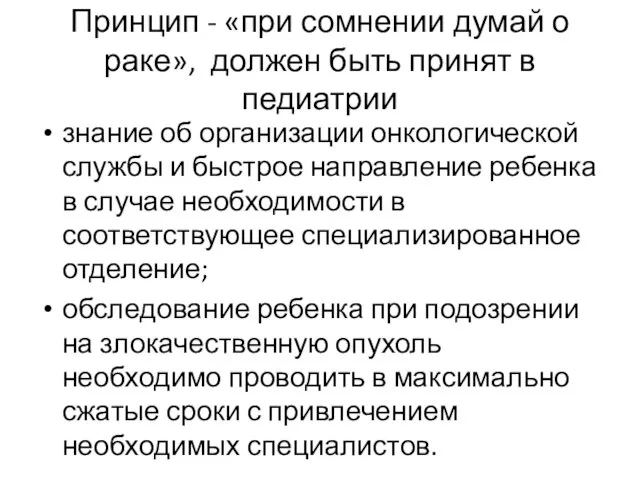

Слайд 3Принцип - «при сомнении думай о раке», должен быть принят в педиатрии

знание

об организации онкологической службы и быстрое направление ребенка в случае необходимости в соответствующее специализированное отделение;

обследование ребенка при подозрении на злокачественную опухоль необходимо проводить в максимально сжатые сроки с привлечением необходимых специалистов.

Слайд 4«Опухолевый симптомокомплекс»

Интоксикационный и анемический синдромы: общая слабость, вялость, раздражительность; бледность; повышение температуры

без признаков простуды; потливость, похудание без определенной причины; стойкое снижение аппетита, рвота.

Геморрагический синдром: петехии, экхимозы, гематомы, кровотечения .

Слайд 5«Опухолевый симптомокомплекс»

Пролиферативный синдром: безболезненное увеличение лимфатических узлов, гепатомегалия, спленомегалия.

головные боли; рвота;

неустойчивая поступь; парезы; потеря сознания; судороги; боль (постоянная или периодическая); наличие опухоли/отека/деформации на любой части тела; увеличение размеров живота;

Слайд 6«Опухолевый симптомокомплекс»

нарушение функции любого органа или конечности (например, прихрамывание, неустойчивая поступь, парезы,

нарушения зрения признака раннего полового развития, вегетососудистая дистония); – необычное протекание любого заболевания; любые патологические выделения (кровь, гной, слизь и тому подобное в кале, моче, рвотной массе); – острая хирургическая проблема (абсцесс, серозит, острая боль, острая задержка мочи, непроходимость кишечника, внутриполостное кровотечение); – паралич или реаниматологическое состояние (потеря сознания, судороги, нарушения дыхания)

Слайд 7Наиболее характерные симптомы злокачественного процесса

полисерозит;

опухоль заднего средостения или забрюшинного пространства;

профузная

потливость;

утренняя головная боль с рвотой; рвота без тошноты;

лейкокория, симптом «кошачьего глаза» (белая крапинка в глазу; зрачок как будто светится);

несахарный диабет;

раннее половое развитие;

«саvа» синдром;

острая задержка мочи.

Слайд 9Лабораторно-инструментальные исследования

повышение СОЭ до 50-70 мм/час;

анемия 2-й или 3-й степени;

повышение

щелочной фосфатазы в несколько раз;

гематурия;

патологический перелом кости;

визуализация опухолевидного новообразования при сонографии;

поперечный перелом тел позвоночника;

иглистый периостит; дефекты плоских костей с четкими пределами.

Слайд 10Структура онкозаболеваний у детей

Лейкозы - 35-40%.

Злокачественные новообразования с поражением головного мозга -15,4

%;

Злокачественные лимфомы -12-15 % .

Опухоли мочевыделительной системы -7,6%.

Злокачественные новообразования суставных хрящей и костей -5,9 %.

Слайд 11Острый лейкоз у детей.

Лейкозы - группа заболеваний, характеризующихся злокачественной клональной пролиферацией гемопоэтических

клеток в определенном направлении с выселением из костного мозга и угнетением нормальных гемопоэтических ростков и пролиферацией, в основном в ретикулоэндотелиальных органах и центральной нервной системе.

Слайд 12Этиология

Роль ионизирующего излучения,

химических экзогенных факторов,

онкогенных вирусов,

значение наследственной предрасположенности к возникновению

лейкоза.

Сформулированы основные положения мутационной теории и клоновая концепция.

Слайд 13Патогенез

Клоновая теория патогенеза лейкоза рассматривает заболевание как результат пролиферации неконтролируемого клона клеток,

утративших способность к дифференцировке и созреванию, постепенно замещающего другие ростки кроветворения.

Слайд 14Классификация

Острые лейкозы объединяет общий признак: субстрат опухоли составляют бластные клетки (клетки-предшественники 2

и 3 класса с недифференцированной формой бластов, либо с морфологически распознаваемыми бластами – клетками 4 порядка)

При хронических лейкозах субстратом опухоли являются созревающие и зрелые клетки. У детей – только миелоидные.

Слайд 15Иммунологическая классификация ОЛЛ

Типичная форма

Т-клеточный вариант

В-клеточный вариант

О-форма

Слайд 16FAB-классификация острого лимфобластного лейкоза

построена на критериях, полученных при морфологическом и цитохимическом изучении

бластов.

По морфологическим критериям бластных клеток острый лимфобластный лейкоз имеет 3 типа клеток: L1, L2, L3.

Слайд 17Клинические синдромы ОЛЛ

интоксикационный;

анемический;

пролиферативный;

геморрагический;

костно-суставной;

специфическое поражение яичников и яичек;

поражение почек, ссс и дыхательной

системы;

поражение нервной системы (нейролейкоз) - менингеальная , энцефалитическая, диэнцефальная формы.

Слайд 18Стадии ОЛЛ

развернутая стадия (первая атака) – в костном мозге бластных клеток 30%

и более

Стадия полной ремиссии – бластных клеток не более 5%

Частичная ремиссия

Рецидив ОЛ

Терминальная стадия

Слайд 19Стадии ОЛЛ

развернутая стадия (первая атака) – в костном мозге бластных клеток 30%

и более

Стадия полной ремиссии – бластных клеток не более 5%

Частичная ремиссия

Рецидив ОЛ

Терминальная стадия

Слайд 20Анализ костного мозга

ОЛЛ –уровень бластных клеток более 30% (в норме у здоровых

людей не более 5%),

«лейкемическое зияние» – отсутствие переходных форм между бластами и зрелыми клетками

Спинномозговая пункция – вариабельный цитоз до нескольких тысяч клеток в 1 мкл, повышение белка, снижение уровня глюкозы, положительная реакция Панди.

Слайд 21Цитохимические маркерные реакции для идентификации варианта ОЛ

на гликоген - ШИК-реакция, её гранулярная

форма патогномонична для ОЛЛ;

на липиды , характерна для острого миелобластного лейкоза;

на пероксидазу, щелочную и кислую фосфатазы.

Выделение различных цитоморфологических форм заболевания имеет большое значение при выборе метода лечения.

Слайд 22Основные направления терапии

-Специфическая химиотерапия, направленная на достижение и закрепление ремиссии заболевания.

Сопроводительная поддерживающая терапия, проводимая для снижения интоксикации при лизисе опухолевого субстрата и уменьшения побочных токсических эффектов химиопрепаратов.

Заместительная терапия, необходимая при угрожающей тромбоцитопении и тяжёлой анемии.

Трансплантация красного костного мозга и стволовых кроветворных клеток.

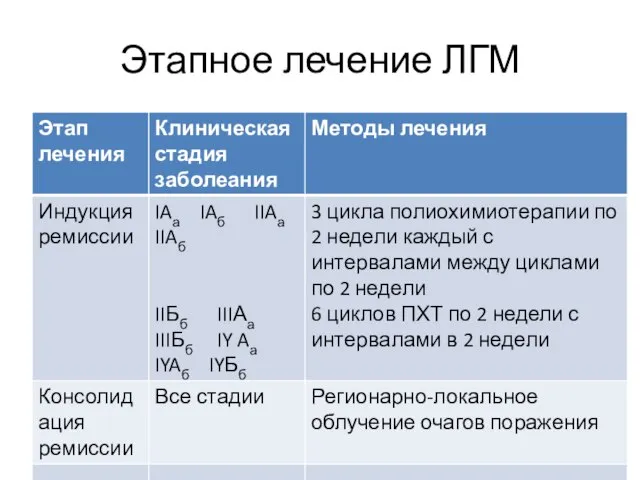

Слайд 23Этапы лечения

Индукция (достижение) ремиссии –протокол 1

Консолидация (закрепление) ремиссии – протокол М

Поддерживающая терапия

– протокол 2

Слайд 24Протокол 1 – 1 блок

Преднизолон – 60 мг/м2 р.o. с 1 по

28 день с постепенным снижением дозы

Винкристин - 1,5 мг/м2 в/в на 8, 15, 22, 29-й день.

Рубомицин - 30 мг/м2 в/в капельно в течении 1 часа на 8, 15, 22, 29-й день.

L-Аспариназа (L-ASP) - 10000 ед/м2 в/в капельно в течении 1 часа на 8, 15, 18, 21, 24, 30, 33-й день.

Слайд 25Профилактика нейролейкоза проводится эндолюмбальными введениями метотрексата в возрастной дозировке 1 раз в

2 недели.

Слайд 261 протокол -2 блок

Циклофосфан (ЦФ) - 1000 мг/м2 в/в капельно в

течении часа на 36-й и 64-й день лечения.

6-Меркаптопурин (6-МП) - 60 мг/м2 в сутки внутрь, 36-63-й дни лечения.

Цитозар (ARA-C) - 75 мг/м2 в сутки в/в в виде 4 дневных блоков; 38-41 дни, 45-48, 52-55, 59-62 дни.

Слайд 27Протокол М

Через 2 недели после завершения 1 протокола

6-меркаптопурин 25мг/м2 8 недель

Метотрексат эндолюмбально

Лейковорин

15 мг/м2 в/в и внутрь

Слайд 28Протокол 2

Через 2 недели после протокола М.

Дексаметазон

Винкристин

Адреобластин

L-аспарагиназа

2 фаза –циклофосфан, тиогуанин, метотрексат эндолюмбально

Облучение

головы при средней степени риска

Слайд 29Поддерживающая терапия

Проводится в течение 2лет – 6-меркаптопурин 50 мг/м2 внутрь ежедневно, метотрексат

20 мг/м2 внутрь 1 раз в неделю.

Слайд 30Лимфогрануломатоз ( болезнь Ходжкина)

злокачественная опухоль лимфоидной ткани с образованием гранулем, проявляющаяся поражением

лимфатических узлов и внутренних органов.

Слайд 31ЭТИОЛОГИЯ ЛГМ

Этиологический фактор ЛГМ неизвестен.

Предполагается влияние различных вирусов — вируса Эпштейна

— Барр (ЭБВ), входящего в геном клеток Березовского — Штернберга, ретровирусов, ВИЧ и др.

Слайд 32Заболеваемость ЛГМ составляет 1,9 на 100 000 детского населения.

У детей первого года

жизни лимфогранулематоз не встречается.

К 4–6 годам наблюдается первый пик заболеваемости, к 12–14 годам — второй.

Мальчики в возрасте до 7 лет болеют в 3 раза чаще девочек, к 15–16 годам половое соотношение выравнивается.

Наличие злокачественных опухолей у родственников (генетические маркеры – эритроцитарные антигены фенотипы SS и Fya+b).

Слайд 33Клинические критерии диагностики ЛГМ

1. Лимфаденопатия. Поражаются лимфатические узлы (шейные, надключичные) -

безболезненные, плотно эластичные по консистенции, увеличение может наблюдаться длительное время, в течение нескольких недель, образуя опухолевый конгломерат, кожа над ними не изменена, не спаяны друг с другом и с окружающими тканями.

Слайд 34Клинические критерии диагностики ЛГМ

Компрессионные симптомы – при резком увеличении медиастинальных л/у происходит

сдавление верхней полой вены. Характерно одутловатое лицо с цианозом, мучительный кашель, боли за грудиной, одышка, тахикардия.

Спленомегалия

Симптомы интоксикации нарастают по мере генерализации процесса (t волнообразная или гектическая, проливные ночные поты, потеря массы тела, редко зуд кожи).

Слайд 35Клинические критерии диагностики ЛГМ

Экстранодальные проявления – поражаются все органы и ткани: -

легкие и плевра, - печень, - кости поражаются вторично, в тех отделах скелета, к которым близко прилегают большие группы л/у, - костный мозг (угнетение костно-мозгового кроветворения).

Слайд 36Параклинические критерии диагностики

Общий анализ крови: абсолютный нейтрофилез со сдвигом влево, эозинофилия, лимфопения,

ускоренная СОЭ. В запущенных случая – признаки аутоиммунной анемии и тромбоцитопенической пурпуры.

Биохимическое исследование – гаптоглобин > 1,5г/л, церулоплазмин >185ед/л, a2 – глобулин >10г/л, фибриноген >4г/л, повышение щелочной фосфатазы

Слайд 37Параклинические критерии диагностики

Морфологическое исследование пунктата и биоптата л/у: пролимфоциты, клеточный полиморфизм, эозинофилы,

гигантские многоядерные клетки Березовского-Штернберга и их предшественники клетки Ходжкина.

Рентгенологическое исследование ОГК – расширение тени средостения (с-м «дымящей заводской трубы» или «кулис»).

Слайд 39Классификация ЛГМ

1 стадия (CS I или KS I) (локализованная)- поражение одной группой

л/у или одним экстралимфатическим органом (1Е).

2 стадия (CS I или KS I) (регионарная) - поражение двух и более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы (2) или локализованное вовлечение одного экстралимфатического органа и одной и более лимфатических областей по одну сторону диафрагмы (2Е).

3 стадия (CS I или KS I) (генерализованная) - поражение лимфатических областей по обе стороны диафрагмы (3), которое может сопровождаться локализованным вовлечением одного экстралимфатического органа (3Е), или вовлечением селезенки (3С), или того и другого (3ЕС).

4 стадия (диссеминированная) - диссеминированное поражение одного или более экстралимфатического органа или тканей с поражением ( или без поражения) лимфатических узлов.

Слайд 40Подстадия А – отсутствие симптомов интоксикации

Подстадия Б – наличие хотя бы одного

из 3 симптомов интоксикации (потеря массы тела более 10% в течении 6 мес., лихорадка выше 380С, проливные ночные поты)

Слайд 41 Группы по биологической активности процесса

а –отсутствие или наличие одного признака

б –

наличие двух или более признаков

сывороточного гаптоглобина более 1,5 г/л;

церулоплазмина более 185 Е/л;

фибриногена более 0,4 г/л;

СОЭ более 30 мм/час;

лактатдегидрогеназы более 300 Ед/л.

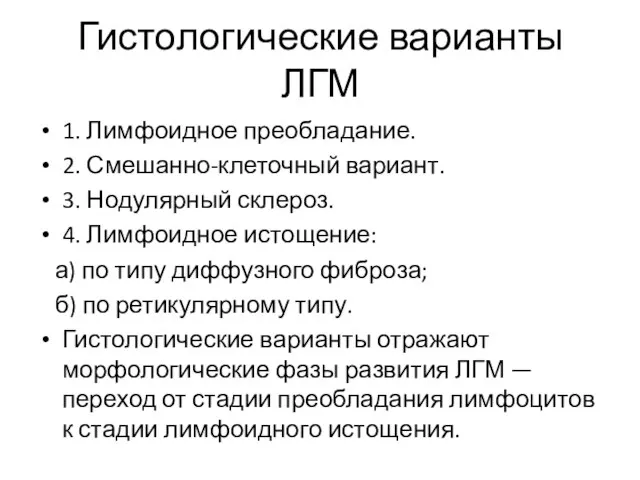

Слайд 42Гистологические варианты ЛГМ

1. Лимфоидное преобладание.

2. Смешанно-клеточный вариант.

3. Нодулярный склероз.

4. Лимфоидное истощение:

а)

по типу диффузного фиброза;

б) по ретикулярному типу.

Гистологические варианты отражают морфологические фазы развития ЛГМ — переход от стадии преобладания лимфоцитов к стадии лимфоидного истощения.

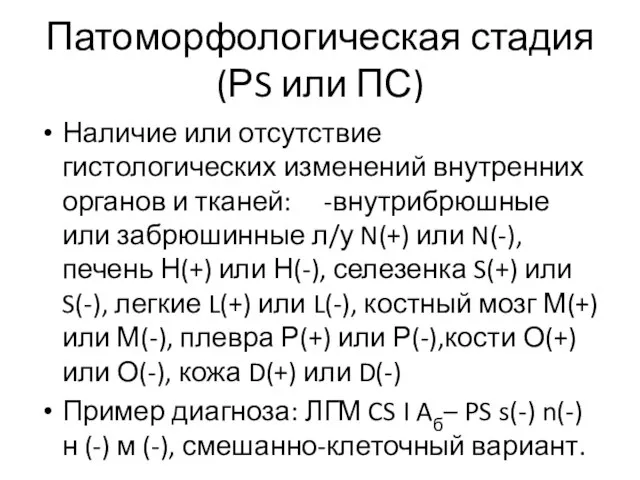

Слайд 43Патоморфологическая стадия(РS или ПС)

Наличие или отсутствие гистологических изменений внутренних органов и тканей:

-внутрибрюшные или забрюшинные л/у N(+) или N(-), печень Н(+) или Н(-), селезенка S(+) или S(-), легкие L(+) или L(-), костный мозг М(+) или М(-), плевра Р(+) или Р(-),кости О(+) или О(-), кожа D(+) или D(-)

Пример диагноза: ЛГМ CS I Aб– PS s(-) n(-) н (-) м (-), смешанно-клеточный вариант.

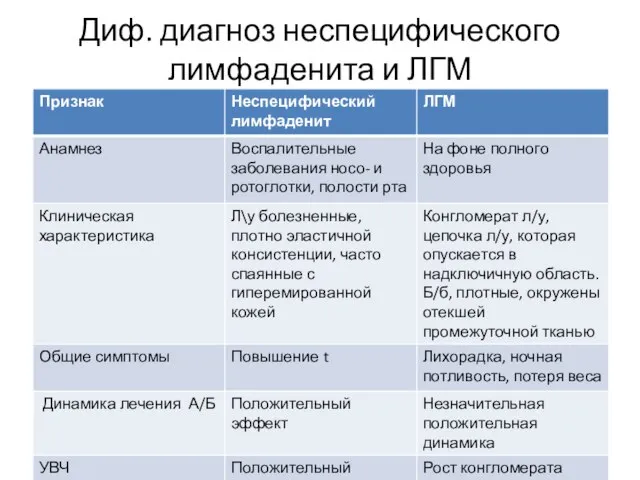

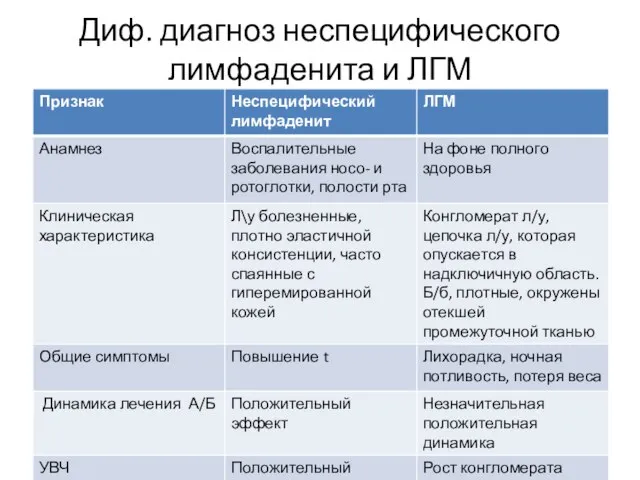

Слайд 44Диф. диагноз неспецифического лимфаденита и ЛГМ

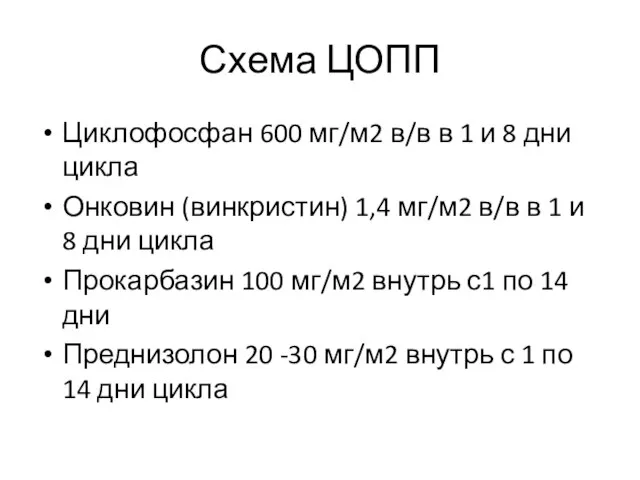

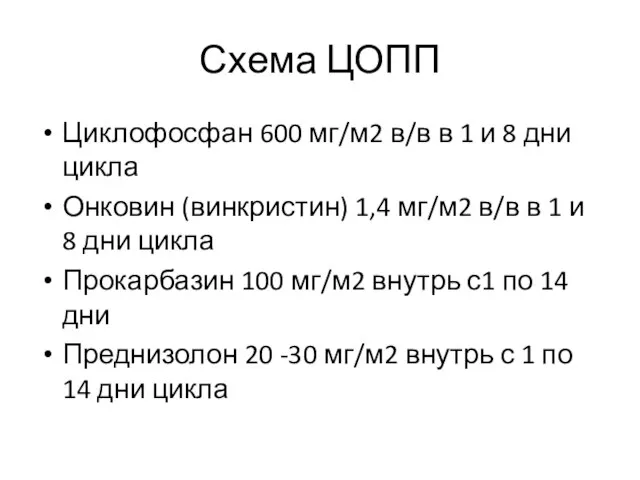

Слайд 46Схема ЦОПП

Циклофосфан 600 мг/м2 в/в в 1 и 8 дни цикла

Онковин (винкристин)

1,4 мг/м2 в/в в 1 и 8 дни цикла

Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь с1 по 14 дни

Преднизолон 20 -30 мг/м2 внутрь с 1 по 14 дни цикла

Дезинфекциялық камералар

Дезинфекциялық камералар Ретракция десен

Ретракция десен Современные дезинфицирующие средства

Современные дезинфицирующие средства Анаболики. Анаболические стероиды

Анаболики. Анаболические стероиды X пара черепных нервов. N. Vagus

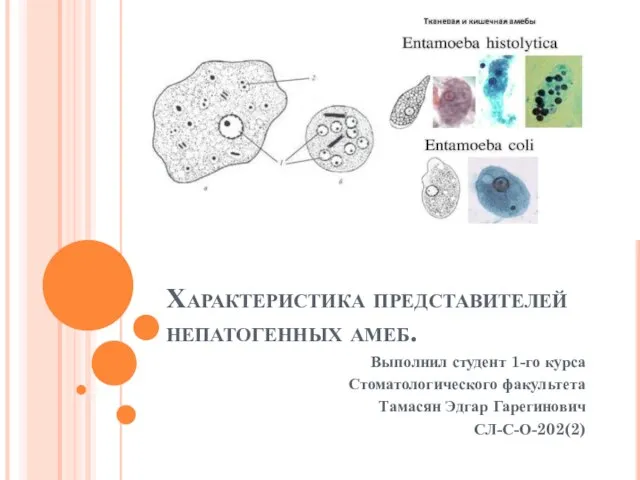

X пара черепных нервов. N. Vagus Характеристика представителей непатогенных амеб. Тема 6

Характеристика представителей непатогенных амеб. Тема 6 Черепно-мозговая травма

Черепно-мозговая травма Нервная система головного мозга

Нервная система головного мозга Внезапная смерть

Внезапная смерть Границы сердца. Проекция клапанов сердца

Границы сердца. Проекция клапанов сердца prezentatsia_na_zaschitu_kursovoi_774

prezentatsia_na_zaschitu_kursovoi_774 Diatermie. Vindecarea prin transfer de energie

Diatermie. Vindecarea prin transfer de energie Сон та сновидіння. Віщі сни

Сон та сновидіння. Віщі сни Гиперчувствительность и её типы. Аллергия. Аллергические методы диагностики. Лекция № 19

Гиперчувствительность и её типы. Аллергия. Аллергические методы диагностики. Лекция № 19 Седативные препараты. Фаб концепция

Седативные препараты. Фаб концепция Метаболическое средство мельдоний

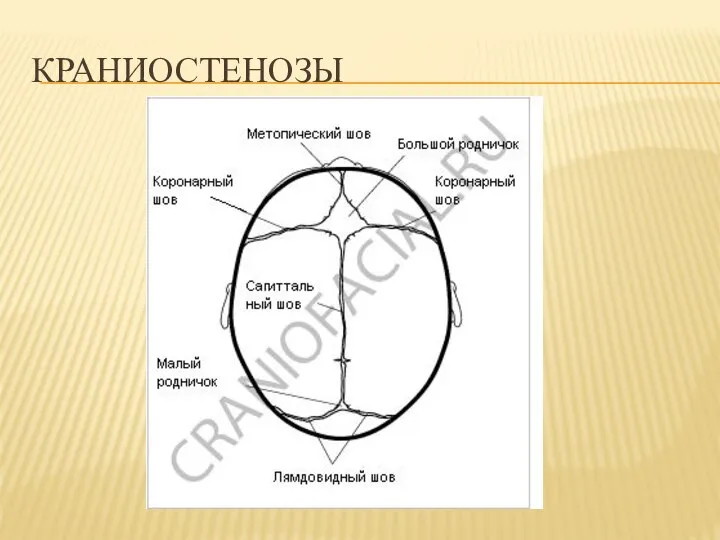

Метаболическое средство мельдоний Краниостенозы

Краниостенозы Топографическая иннервация болевой чувствительности челюстно-лицевой области, двигательная и парасимпатическая иннервация

Топографическая иннервация болевой чувствительности челюстно-лицевой области, двигательная и парасимпатическая иннервация Поражение легких при сердечно-сосудистых заболеваниях

Поражение легких при сердечно-сосудистых заболеваниях Демодекоз. Что такое демодекоз?

Демодекоз. Что такое демодекоз? Влияние курения на здоровье человека

Влияние курения на здоровье человека Таз в целом

Таз в целом Защитно-приспособительные реакции при гипоксии

Защитно-приспособительные реакции при гипоксии Особенности строения селезенки

Особенности строения селезенки Применение редких и нетрадиционных методов оздоровления. Лекция 3

Применение редких и нетрадиционных методов оздоровления. Лекция 3 Обеспечение инвалидов Тюменской области средствами реабилитации

Обеспечение инвалидов Тюменской области средствами реабилитации Блефароспазм. Виды блефароспазма. Лечение

Блефароспазм. Виды блефароспазма. Лечение Ерте жүктілік салдары

Ерте жүктілік салдары