Содержание

- 2. Понятие об инфекции. Патогенность и вирулентность бактерий. Факторы патогенности. Формы инфекции и их характеристика. Основные эпидемиологические

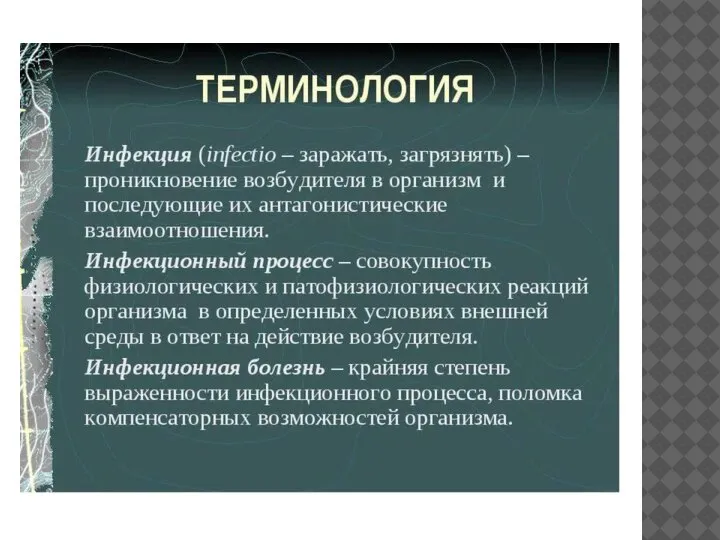

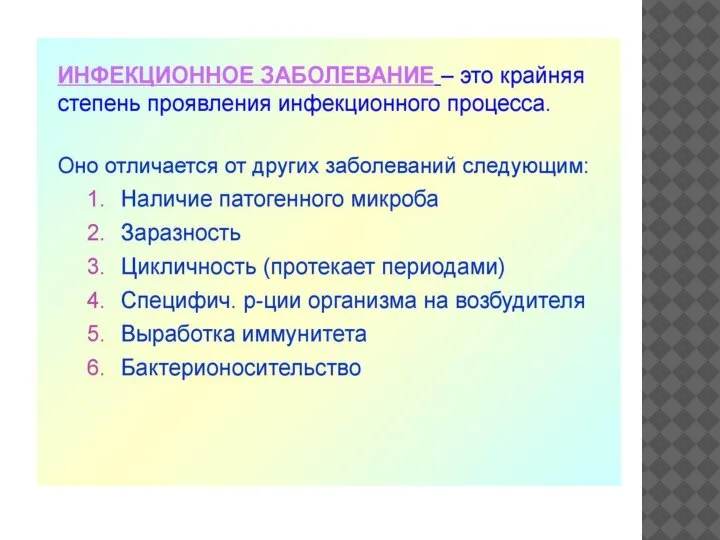

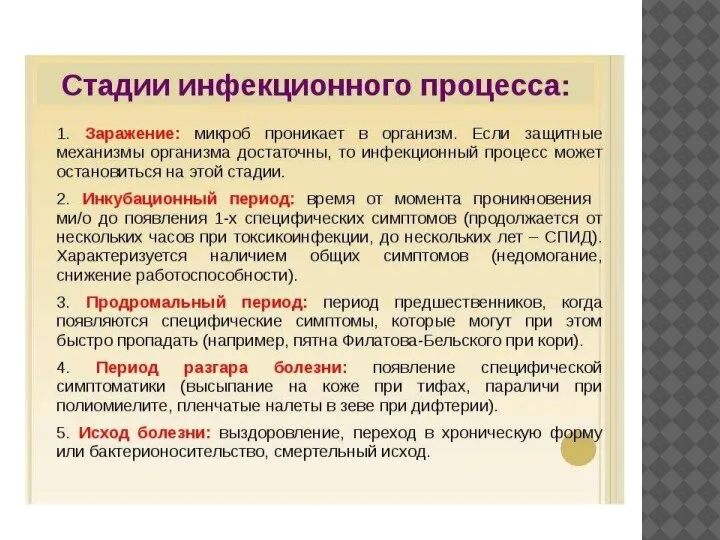

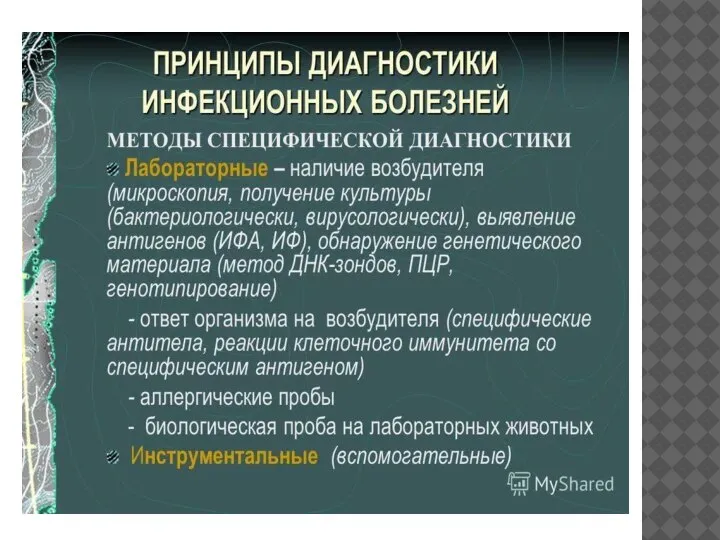

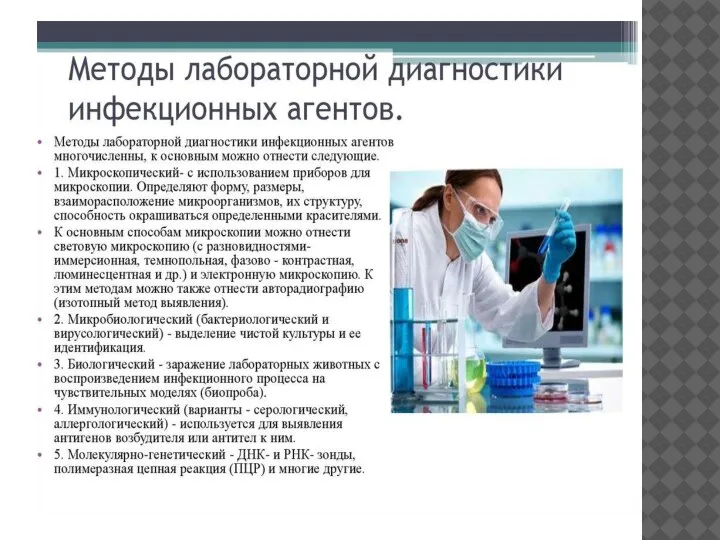

- 6. НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННАЯ ФОРМА ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА НАЗЫВАЕТСЯ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ. Для нее характерно: наличие определенного возбудителя, стадийность (периоды:

- 7. СВОЙСТВА МАКРООРГАНИЗМА резистентность макроорганизма восприимчивость наличие входных ворот условия окружающей среды, в том числе социальные факторы

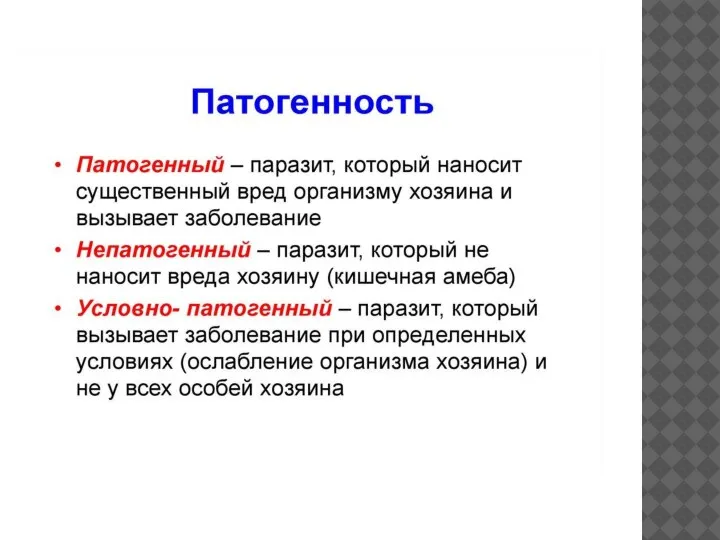

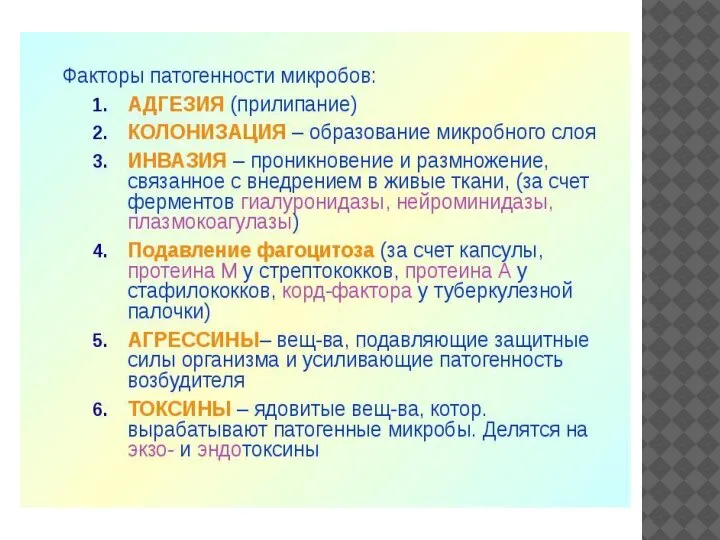

- 8. СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМА патогенность и вирулентность микроорганизма инвазивность инфицирующая доза способ и пути проникновения скорость размножения возбудителя

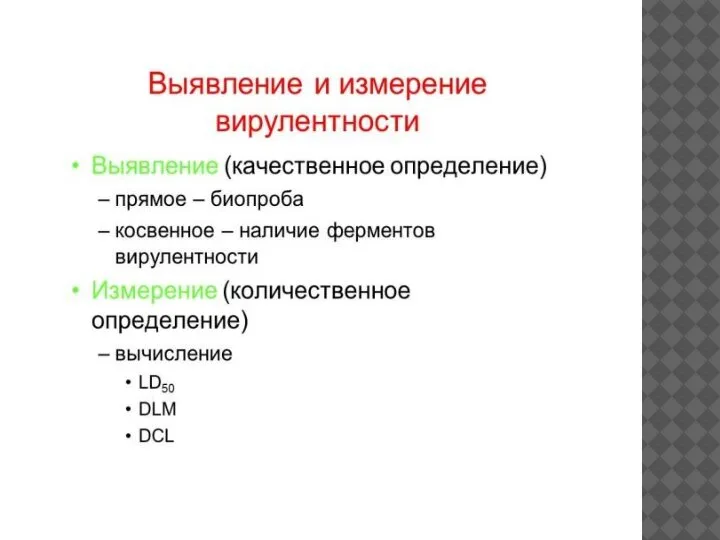

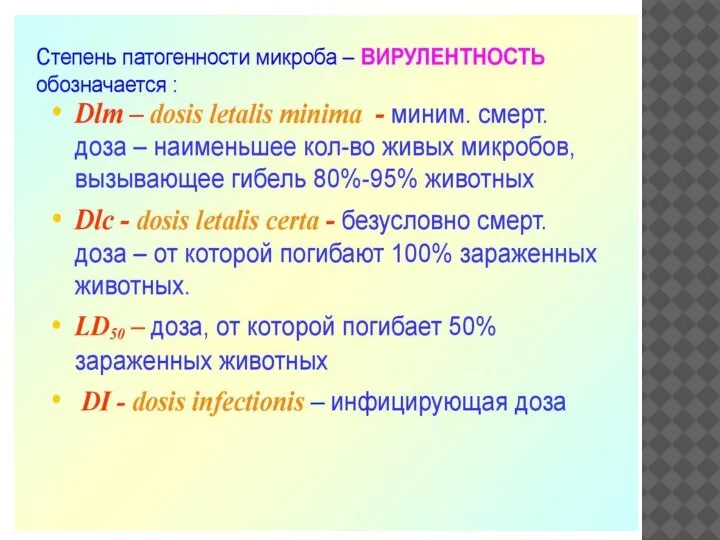

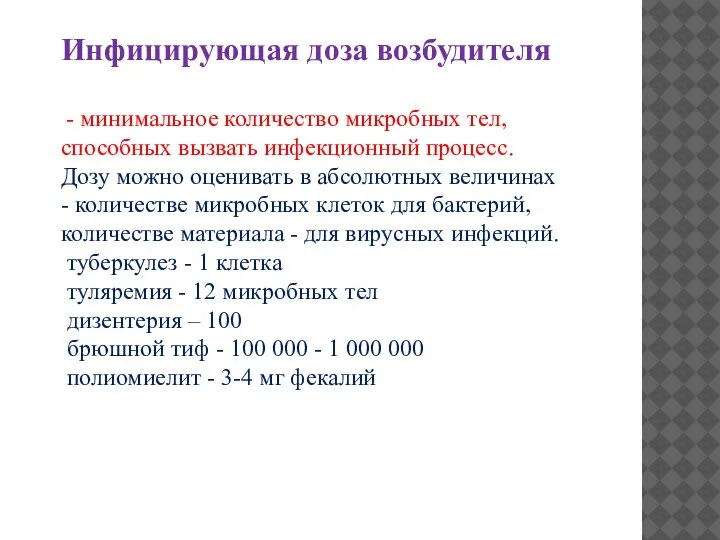

- 18. Инфицирующая доза возбудителя - минимальное количество микробных тел, способных вызвать инфекционный процесс. Дозу можно оценивать в

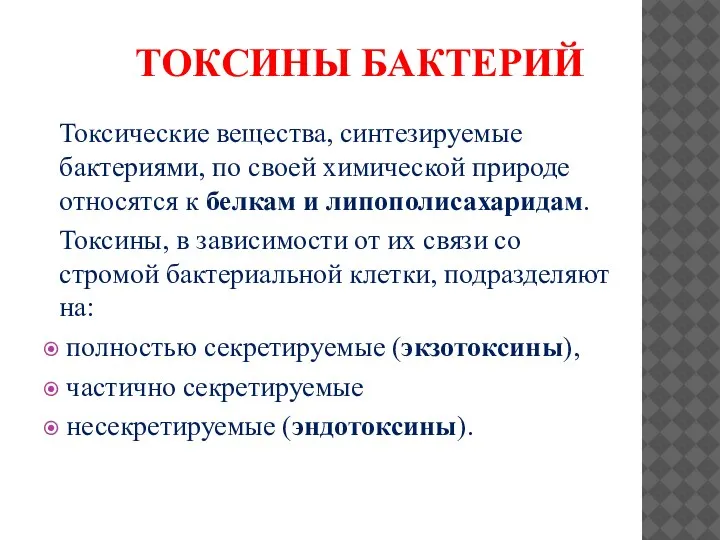

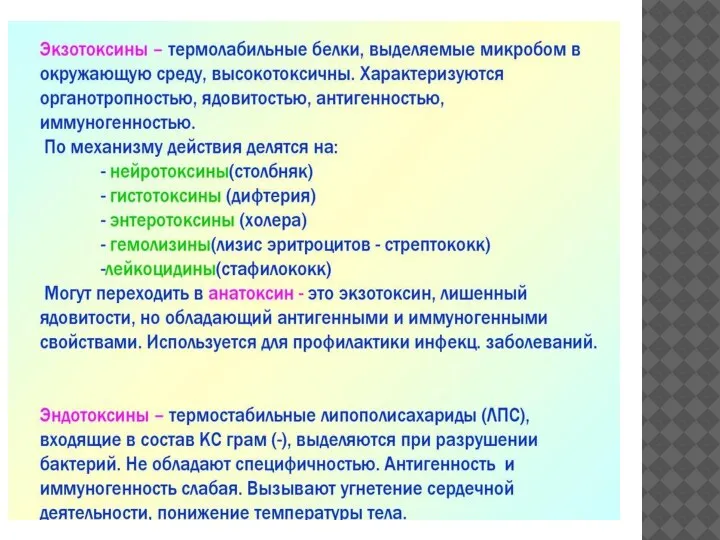

- 19. ТОКСИНЫ БАКТЕРИЙ Токсические вещества, синтезируемые бактериями, по своей химической природе относятся к белкам и липополисахаридам. Токсины,

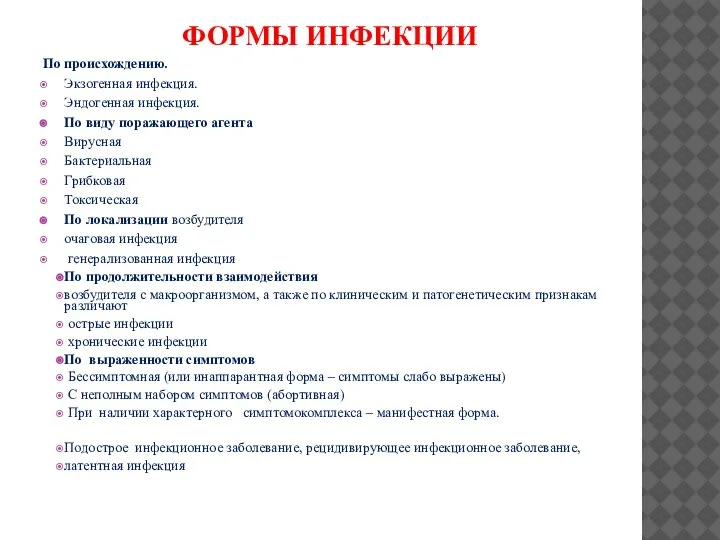

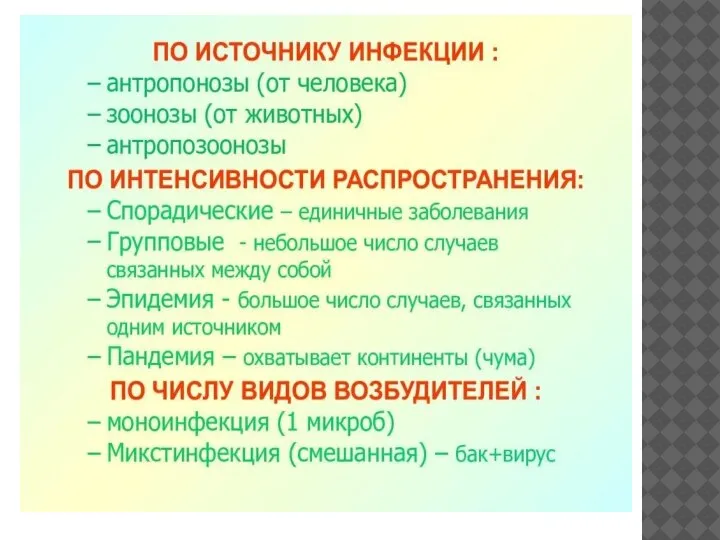

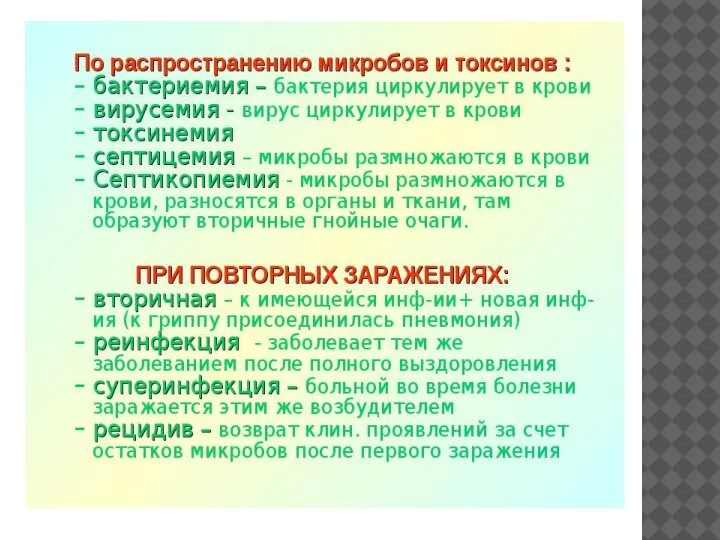

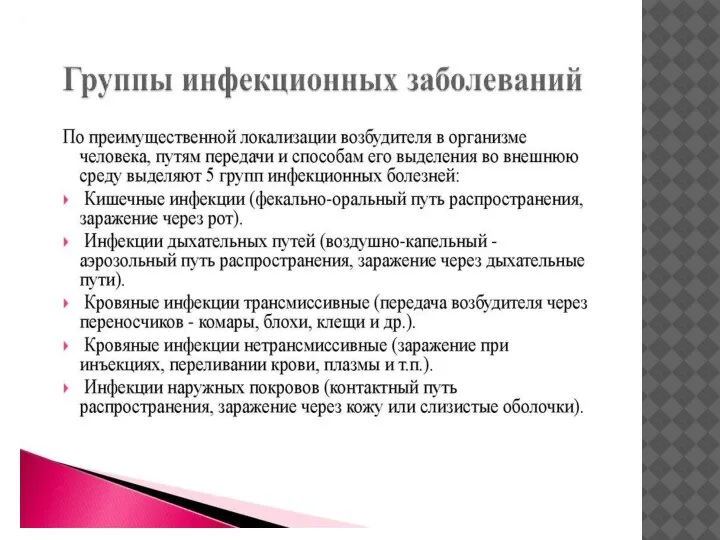

- 21. ФОРМЫ ИНФЕКЦИИ По происхождению. Экзогенная инфекция. Эндогенная инфекция. По виду поражающего агента Вирусная Бактериальная Грибковая Токсическая

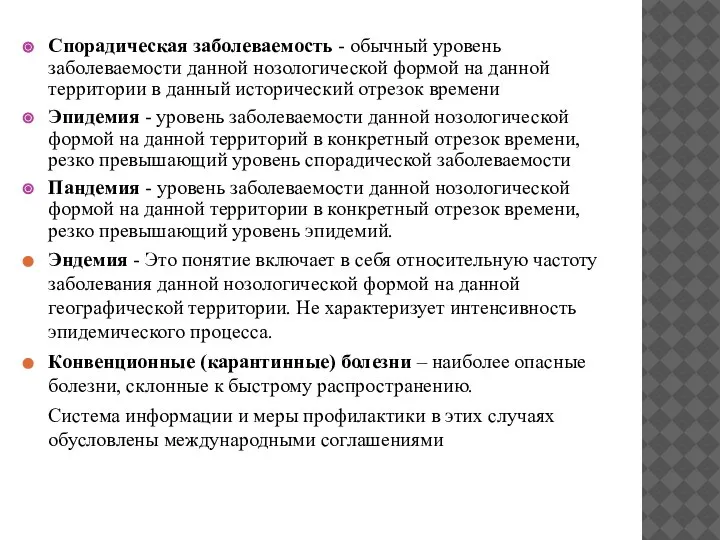

- 23. Спорадическая заболеваемость - обычный уровень заболеваемости данной нозологической формой на данной территории в данный исторический отрезок

- 25. Эпидемиология - это наука, изучающая условия возникновения и механизмы распространения эпидемического процесса, а также совокупность противоэпидемических

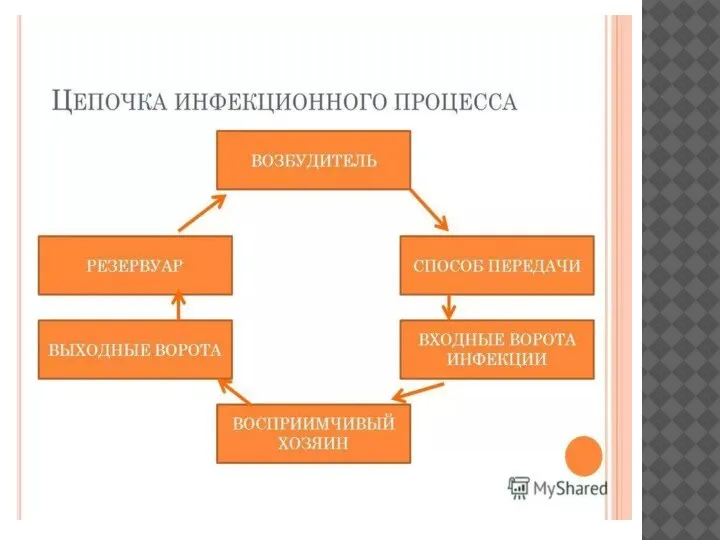

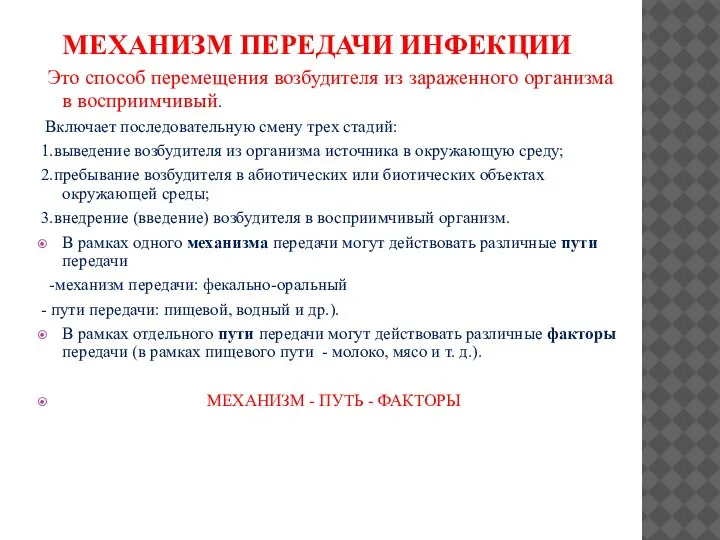

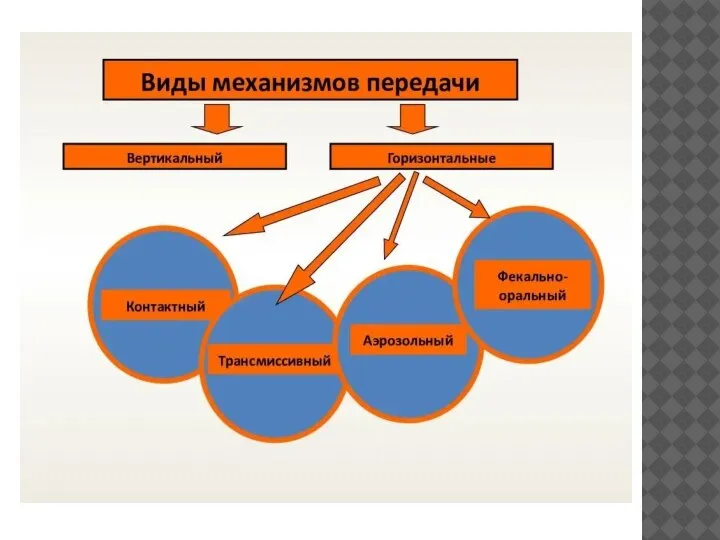

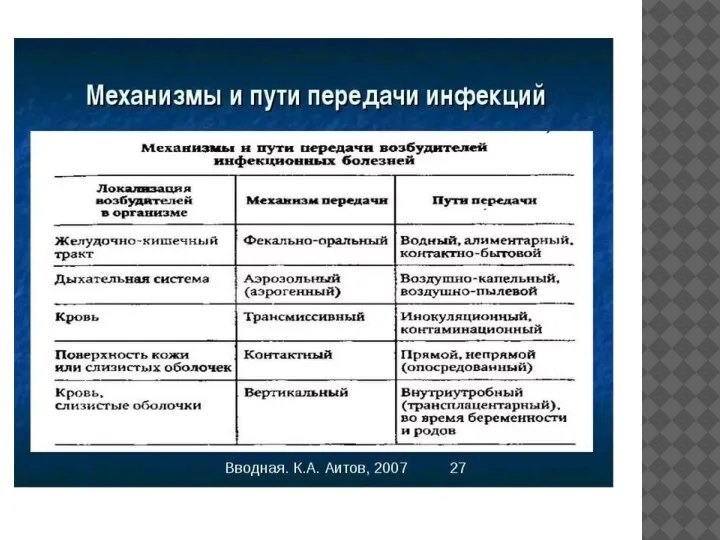

- 26. МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ Это способ перемещения возбудителя из зараженного организма в восприимчивый. Включает последовательную смену трех

- 36. ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ Специфическое лечение: Иммунные препараты: сыворотки, иммуноглобулины, убитые вакцины. Бактериофаги. Неспецифическое лечение: Антибиотики и

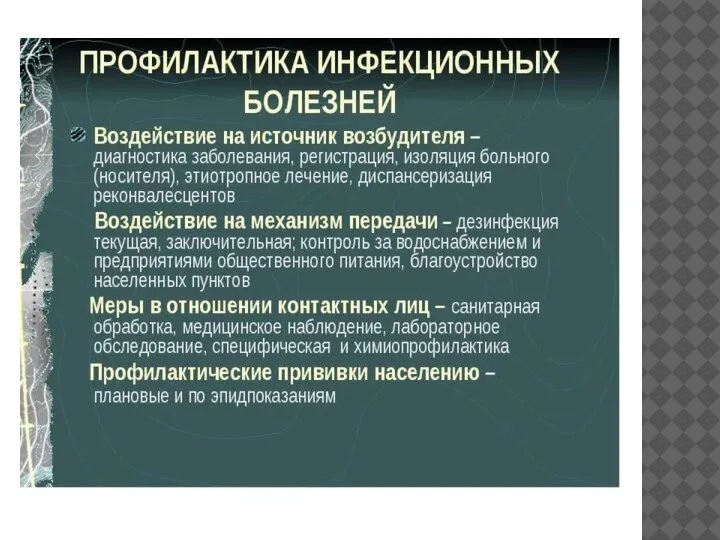

- 40. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА Плановая профилактика Согласно календарю прививок. По эпидемиологическим показаниям. При эндемичных заболеваниях - для групп

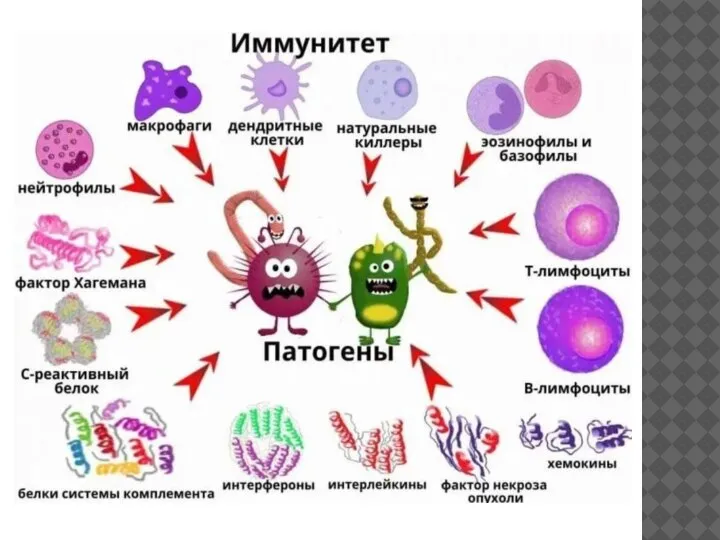

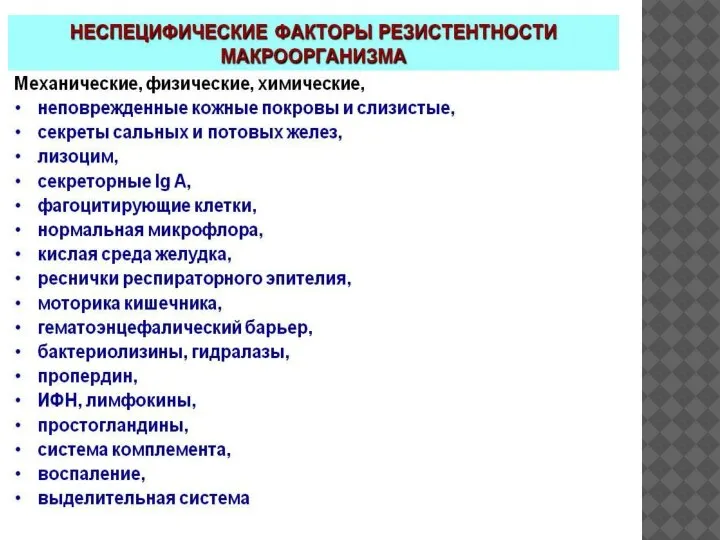

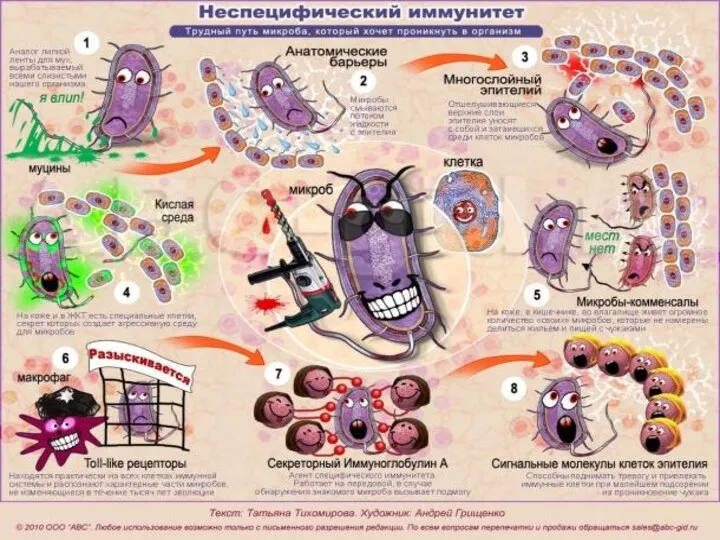

- 41. Резистентность или сопротивляемость организма (лат. resistentia сопротивление, противодействие) - устойчивость организма к воздействию различных повреждающих факторов.

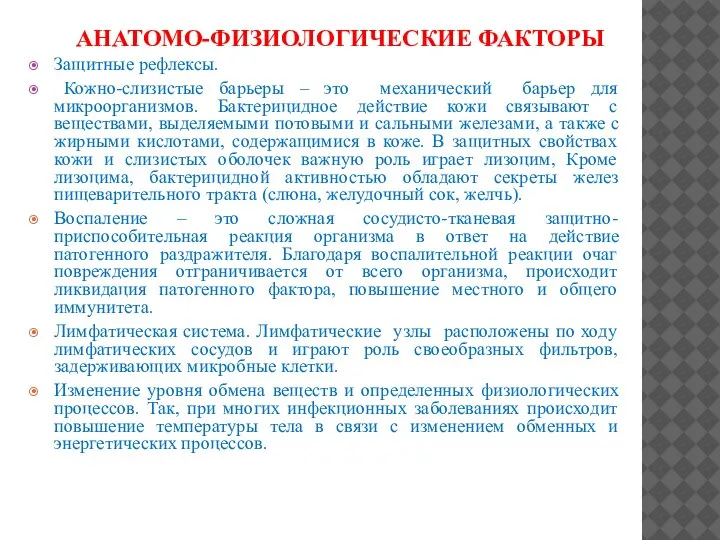

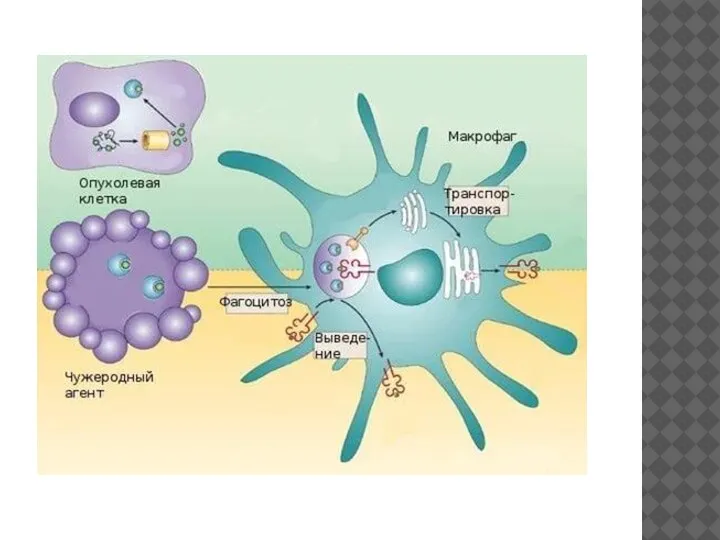

- 48. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Защитные рефлексы. Кожно-слизистые барьеры – это механический барьер для микроорганизмов. Бактерицидное действие кожи связывают

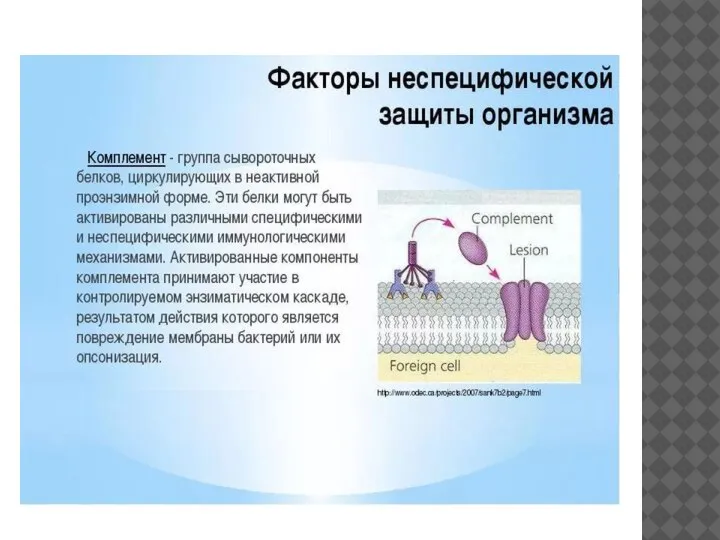

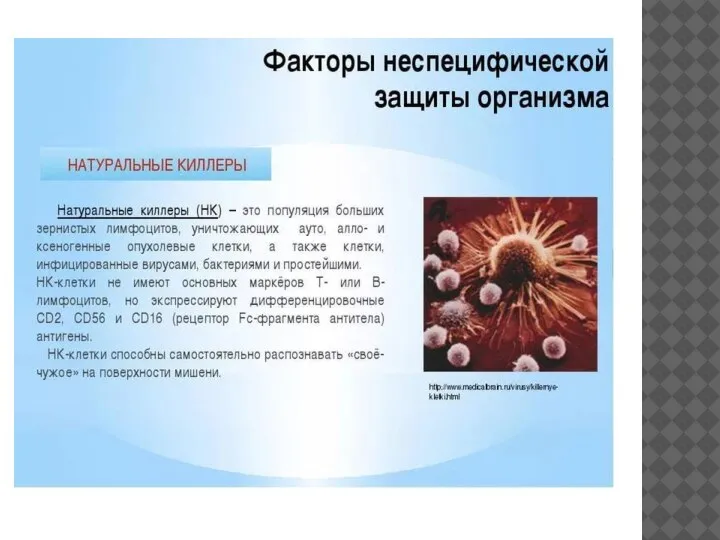

- 50. ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ Естественные (нормальные) антитела. В крови животных, которые никогда ранее не болели и

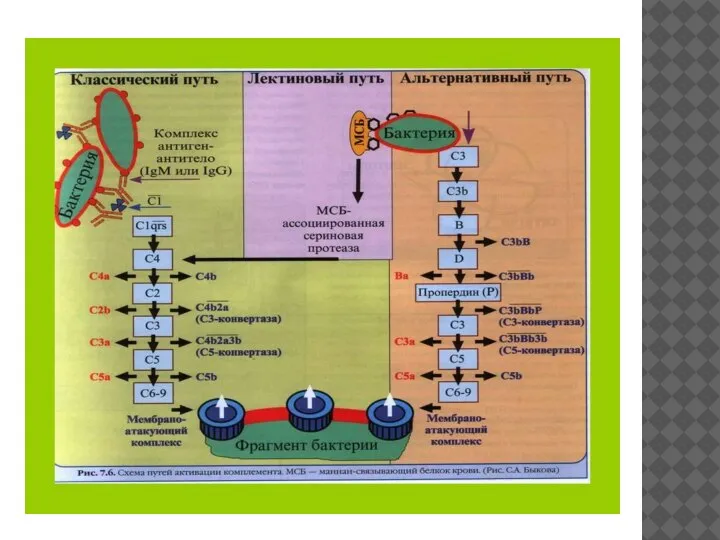

- 53. ПУТИ АКТИВАЦИИ КОМПЛЕМЕНТА Классический путь Происходит присоединение к комплексу (АГ + AT) вначале компонента С1 комплемента

- 57. Интерфероны – вещества белковой природы, которые вырабатываются клетками позвоночных в ответ на внедрение вирусов и других

- 71. Скачать презентацию

Поиск объективных физиологических индикаторов чувства тошноты

Поиск объективных физиологических индикаторов чувства тошноты Роды через влагалище, после предыдущего кесарева сечения

Роды через влагалище, после предыдущего кесарева сечения Жүйке жүйесі. жұлын

Жүйке жүйесі. жұлын История создания скорой помощи

История создания скорой помощи Современные методы лечения контрактуры Дюпюитрена

Современные методы лечения контрактуры Дюпюитрена Листерии

Листерии Профессиональные заболевания кожи

Профессиональные заболевания кожи Основы эпидемиологии инфекционных болезней

Основы эпидемиологии инфекционных болезней Заболеваемость антропонозными бактериальными инфекциями в РФ. Вопросы по ОКИ

Заболеваемость антропонозными бактериальными инфекциями в РФ. Вопросы по ОКИ Строение и функции мужской и женской половых систем человека

Строение и функции мужской и женской половых систем человека Заболевания пищевода. Ахалазия, эзофагопатия при ссд, варикозное расширение вен пищевода

Заболевания пищевода. Ахалазия, эзофагопатия при ссд, варикозное расширение вен пищевода Zalecenia federacji fpz w związku ze strategią walki z pandemią Covi019

Zalecenia federacji fpz w związku ze strategią walki z pandemią Covi019 Выявление и диагностика туберкулеза.Лекция №3

Выявление и диагностика туберкулеза.Лекция №3 Туа пайда болған жүрек ақауы бар балаларды диспансеризациялау және реабилитациялау

Туа пайда болған жүрек ақауы бар балаларды диспансеризациялау және реабилитациялау Schizophrenia

Schizophrenia Самопомощь при сердечном приступе

Самопомощь при сердечном приступе Образовательный модуль для поваров дошкольного направления

Образовательный модуль для поваров дошкольного направления Опухоли ЖКТ. Колоректальный рак

Опухоли ЖКТ. Колоректальный рак Временная остановка кровотечения наложением давящей повязки, жгута, закрутки

Временная остановка кровотечения наложением давящей повязки, жгута, закрутки Множественная миелома. Остеодеструктивный синдром. Синдром ускоренной СОЭ

Множественная миелома. Остеодеструктивный синдром. Синдром ускоренной СОЭ Роль медицинской сестры в лечении и профилактике рахита у детей

Роль медицинской сестры в лечении и профилактике рахита у детей Gynekologinen irtosolututkimus

Gynekologinen irtosolututkimus Верхние дыхательные пути. Анатомия

Верхние дыхательные пути. Анатомия Дыхание в высокогорных условиях

Дыхание в высокогорных условиях Сепсис. Лечение сепсиса

Сепсис. Лечение сепсиса Фармацевтические заводы

Фармацевтические заводы Апраксии

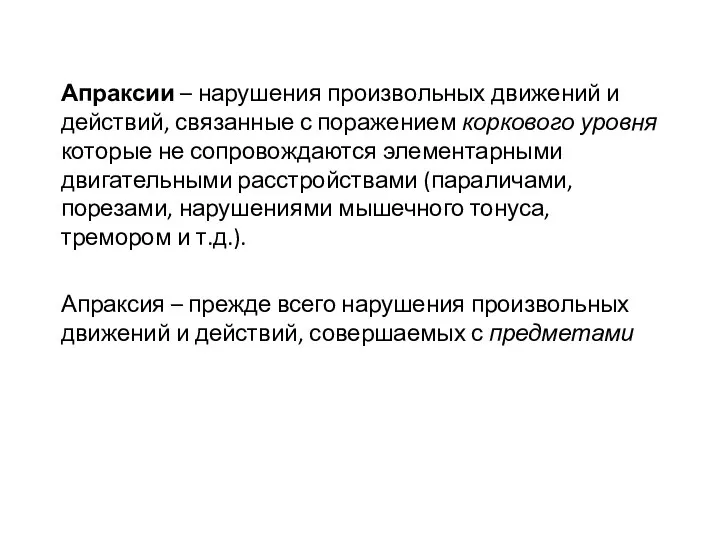

Апраксии Гипертонический криз. Что делать?

Гипертонический криз. Что делать?