Содержание

- 2. Эпидемиология Нейроэндокринные опухоли – высокодифференцированные неоплазии, развивающиеся из нейроэндокринных клеток. Частота НЭО составляет 2-5 случаев на

- 3. Эпидемиология Панкреатические НЭО представляют собой гетерогенную группу эпителиальных злокачественных новообразований, которые развиваются из нейроэндокринных клеток поджелудочной

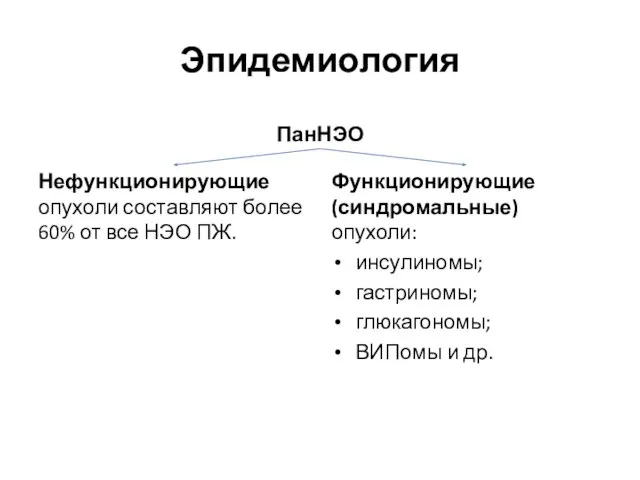

- 4. Эпидемиология ПанНЭО Нефункционирующие опухоли составляют более 60% от все НЭО ПЖ. Функционирующие (синдромальные) опухоли: инсулиномы; гастриномы;

- 5. Этиология и патогенез В основе патогенеза лежит накопление соматических мутаций в онкогенах и антионкогенах. Обнаруживаются делеции

- 6. Этиология и патогенез Подавляющая часть геномных дефектов не проявляет какой-либо специфичности. В 10–20 % случаев ПанНЭО

- 7. Этиология и патогенез Для ПанНЭО характерны мутации генов MEN I, DAXX и ATRX (ген МЭН-I кодирует

- 8. Эпидемиология ВИПома— опухоль поджелудочной железы, которая продуцирует вазоактивный интестинальный пептид (ВИП). Составляет около 5 % всех

- 9. ВИП Вазоактивный интестинальный (поли)пептид или вазоинтестинальный полипептид (ВИП) — нейропептидный гормон из семейства секретина. В ЖКТ

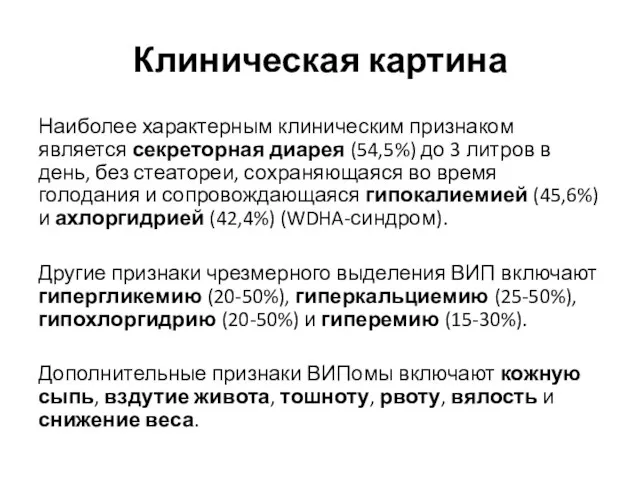

- 10. Клиническая картина Наиболее характерным клиническим признаком является секреторная диарея (54,5%) до 3 литров в день, без

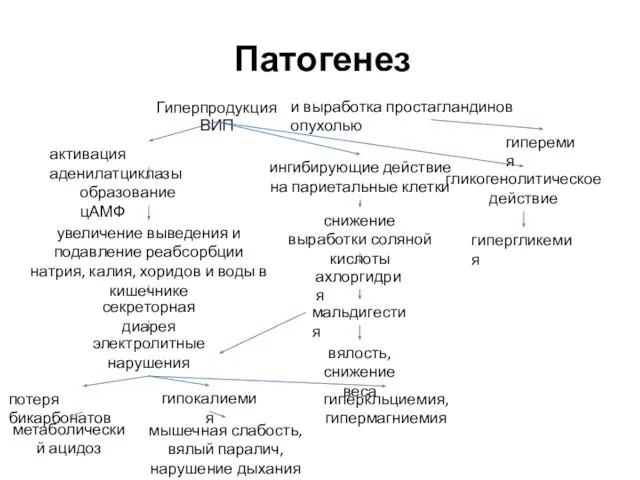

- 11. Патогенез Гиперпродукция ВИП активация аденилатциклазы образование цАМФ увеличение выведения и подавление реабсорбции натрия, калия, хоридов и

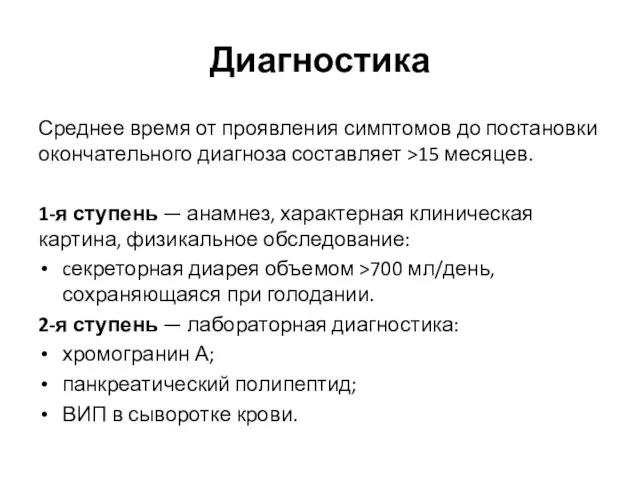

- 12. Диагностика Среднее время от проявления симптомов до постановки окончательного диагноза составляет >15 месяцев. 1-я ступень —

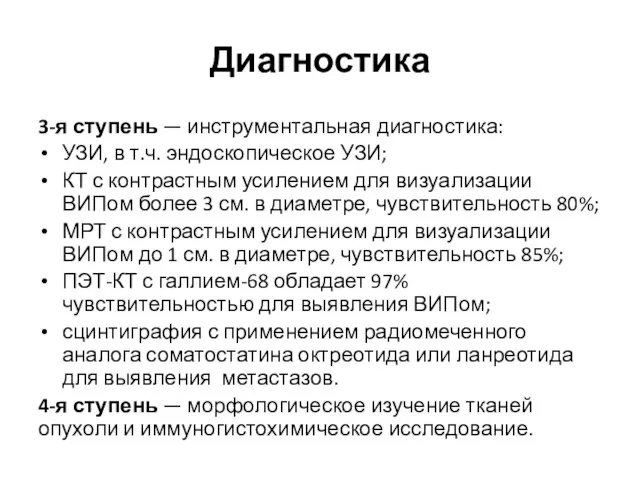

- 13. Диагностика 3-я ступень — инструментальная диагностика: УЗИ, в т.ч. эндоскопическое УЗИ; КТ с контрастным усилением для

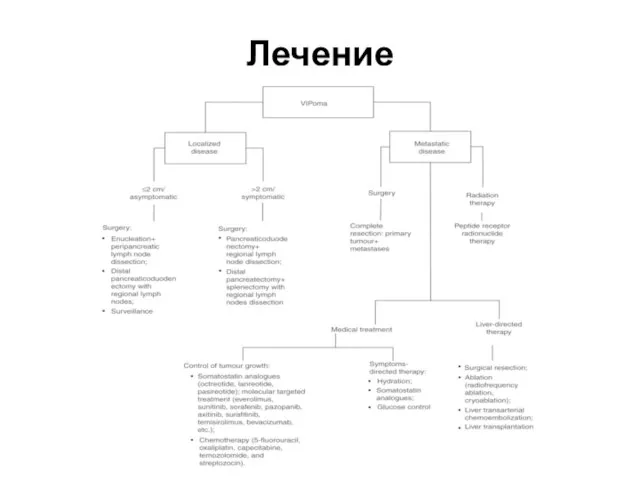

- 14. Лечение

- 15. Прогзноз Средняя продолжительность жизни пациентов с ВИПомой составляет 96 месяцев. Неблагоприятные прогностические факторы: возраст 60 лет,

- 17. Скачать презентацию

Тромбоцитарные параметры гематологических анализаторов

Тромбоцитарные параметры гематологических анализаторов Сифилис

Сифилис Мезентериалдық артерия тромбозы

Мезентериалдық артерия тромбозы Види теплолікування

Види теплолікування Организация труда и отдыха в семье. Питание. Гигиена. 5 класс

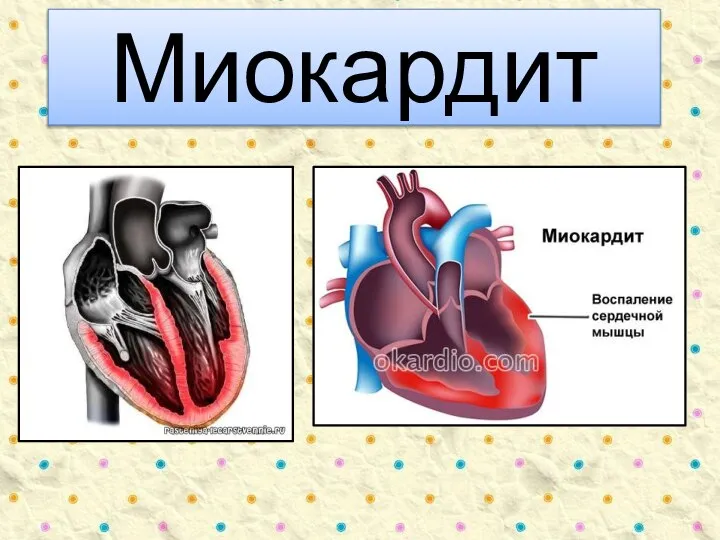

Организация труда и отдыха в семье. Питание. Гигиена. 5 класс Миокардит. Этиология. Патогенез

Миокардит. Этиология. Патогенез Острые пневмонии у детей в Липецкой области

Острые пневмонии у детей в Липецкой области Мужские половые железы

Мужские половые железы Технологические стадии производства стерильных растворов, контроль критических стадий и промежуточной продукции

Технологические стадии производства стерильных растворов, контроль критических стадий и промежуточной продукции Здоровый образ жизни. Здоровье – это бесценный дар природы

Здоровый образ жизни. Здоровье – это бесценный дар природы BR по итогам 2020 года, Южный регион. МП2 Ростовская область

BR по итогам 2020 года, Южный регион. МП2 Ростовская область Физиология боли. Обезболивание, методы, анестетики в стоматологии

Физиология боли. Обезболивание, методы, анестетики в стоматологии Оспа. Открытие способа вакцинации

Оспа. Открытие способа вакцинации Анафилактический шок

Анафилактический шок Нововведения в организации медицинской помощи населению в условиях covidинфекции

Нововведения в организации медицинской помощи населению в условиях covidинфекции Виды ран

Виды ран Продай душу за экзамен по нервам

Продай душу за экзамен по нервам Лекарственный препараты из группы антибиотиков алициклической, ароматической, гетероциклической и гликозидной структуры

Лекарственный препараты из группы антибиотиков алициклической, ароматической, гетероциклической и гликозидной структуры Осложнения, возникающие при оперативных вмешательствах

Осложнения, возникающие при оперативных вмешательствах Туберкулез

Туберкулез Врожденные пороки сердца. Острая ревматическая лихорадка

Врожденные пороки сердца. Острая ревматическая лихорадка Холестеатома височной кости

Холестеатома височной кости Антибиотики цефалоспорины

Антибиотики цефалоспорины Доброякісні захворювання шийки матки, шляхи оптимізації деструктивних методів лікування

Доброякісні захворювання шийки матки, шляхи оптимізації деструктивних методів лікування Аритмии

Аритмии Невропатия III, IV, VI пар глазодвигательного нерва (ЧН)

Невропатия III, IV, VI пар глазодвигательного нерва (ЧН) Хирургическое лечение больных различными вариантами шейной дистопии щитовидной железы

Хирургическое лечение больных различными вариантами шейной дистопии щитовидной железы Первая помощь при травмах и ранениях

Первая помощь при травмах и ранениях