Слайд 2Род Haemophilus

Cем.Pasteurellaceae состоит из 16 видов

2 вида патогенны для человека:

H.influenzae(возбудитель воспалительных процессов

дыхательных путей)

H.ducreyi(возбудитель мягкого шанкра)

Слайд 3Морфология Haemophilus

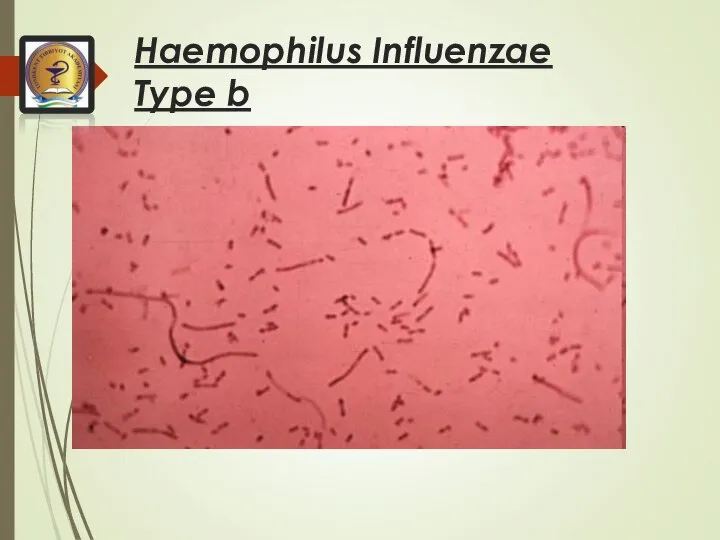

короткие палочки кокковидной формы размерами 0.3-0.4х1.0-1.5 мкм

Иногда располагаются короткими цепочками, чаще-поодиночке.

Полиморфны, могут образовывать нити( в зависимости от условий культивирования), неподвижны, спор не имеют.

Слайд 4Haemophilus

Гемофильные бактерии образуют колонии, растущие на питательных средах с добавлением крови или

её препаратов. Для нормального развития гемофилам нужны ростовые факторы X и V. Фактор X содержится в эритроцитах в виде термостабильной группы тетрапирролов, входящих в состав гематина и гемина.

Фактор V — термолабильный кофермент (включает НАД или НАДФ), продуцируемый многими бактериями, а также присутствующий в эукариотических клетках. Большинство видов гемофил относят к облигатным паразитам слизистых оболочек человека.

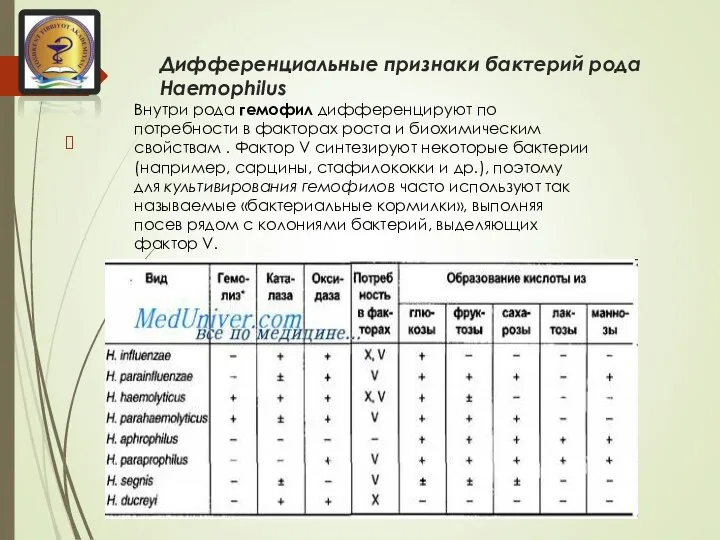

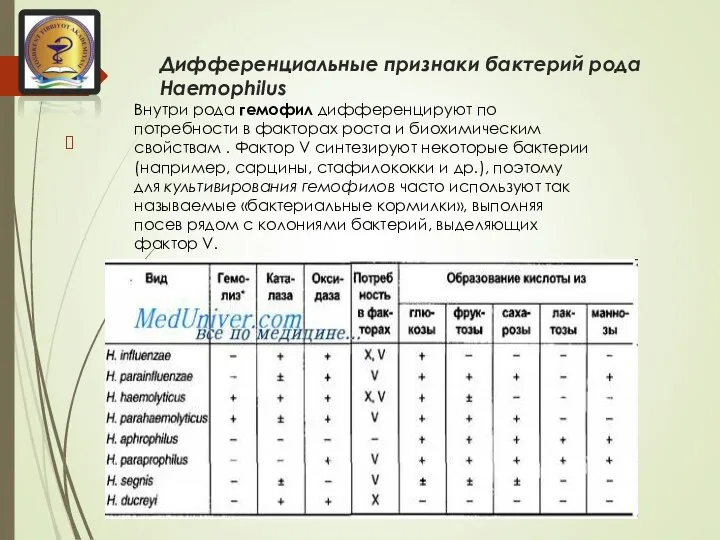

Слайд 5Дифференциальные признаки бактерий рода Haemophilus

Внутри рода гемофил дифференцируют по потребности в

факторах роста и биохимическим свойствам . Фактор V синтезируют некоторые бактерии (например, сарцины, стафилококки и др.), поэтому для культивирования гемофилов часто используют так называемые «бактериальные кормилки», выполняя посев рядом с колониями бактерий, выделяющих фактор V.

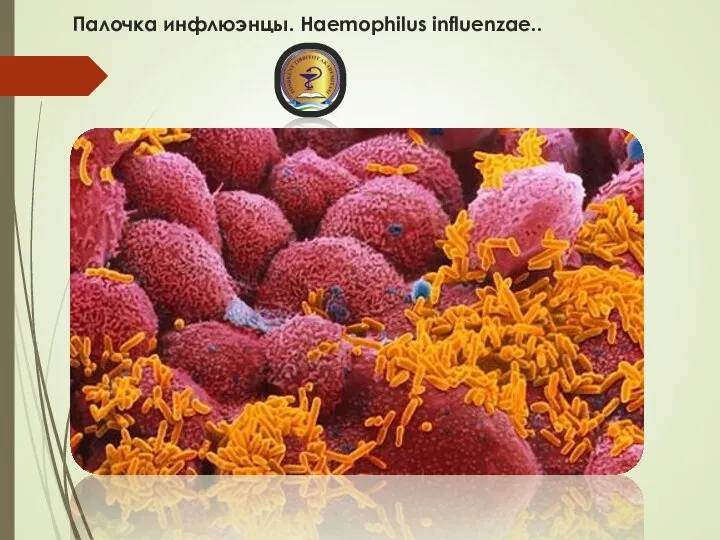

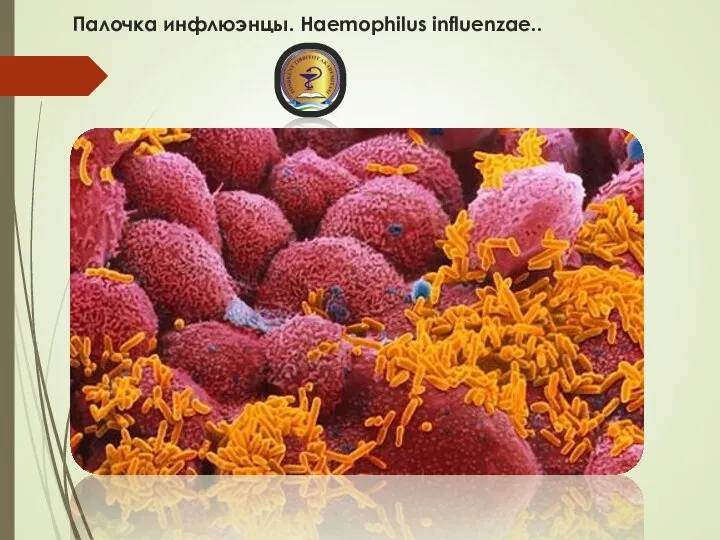

Слайд 6Палочка инфлюэнцы. Haemophilus influenzae..

Слайд 7Haemophilus Influenzae Type b

Слайд 8История открытия

В 1889 г. М.И. Афанасьев и в 1892 г. Р. Пфейффер

и С. Китасато при изучении этиологии гриппа из мокроты больных выделили мелкие палочковидные грамотрицательные микроорганизмы. Выделенные бактерии, которые впоследствии были включены в род Haemophilus, долгие годы считались возбудителем гриппа. При дальнейшем их изучении было установлено, что они не являются возбудителями гриппа, а способны вызывать различные воспалительные процессы.

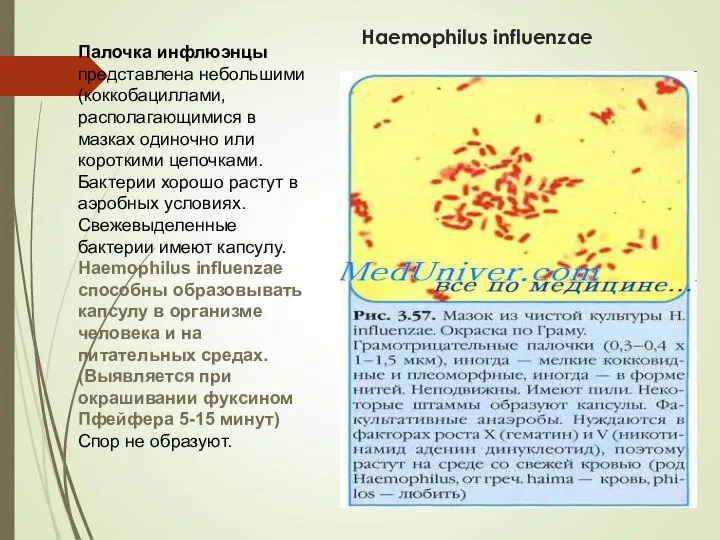

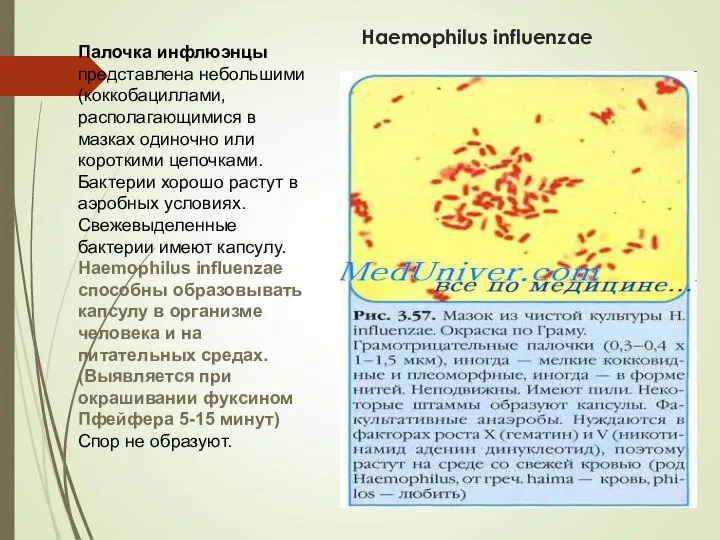

Слайд 9Haemophilus influenzae

Палочка инфлюэнцы представлена небольшими (коккобациллами, располагающимися в мазках одиночно или короткими

цепочками. Бактерии хорошо растут в аэробных условиях. Свежевыделенные бактерии имеют капсулу. Haemophilus influenzae способны образовывать капсулу в организме человека и на питательных средах. (Выявляется при окрашивании фуксином Пфейфера 5-15 минут) Спор не образуют.

Слайд 10Эпидемиология палочки инфлюэнзы. Распространенность палочки Афанасьева-Пфайффера

Палочка инфлюэнцы патогенна только для человека. В

большинстве случаев палочка инфлюэнцы локализуется в носоглотке. Среди здоровых лиц носительство может достигать 90%-локализация на слиз.обол.верхних дых.путей,в полости рта, среднего уха,слиз. оболочка влагалища.; у 3-5% отмечают носительство капсулированных штаммов, преимущественно типа b.

Заболевания, вызываемые Haemophilus influenzae, регистрируют повсеместно, а во многих странах они эндемичны.

Ежегодно (с частотой 1:2000) регистрируют менингиты, вызванные палочкой инфлюэнцы типа b. Наиболее восприимчивая группа — дети в возрасте от 3 мес до 6 лет. Для детей от 3 мес до 3 лет вероятность развития системных форм, вызванных сероваром b, после контакта с первичным больным в 6000 раз вышe, чем для других возрастных групп.

Основные пути передачи палочки инфлюэнцы — воздушно-капельный и контактный.

При снижении реактивности организма на фоне других заболеваний-гриппа развивается аутоинфекция.

Слайд 11Haemophilus influenzae

Среда обитания

Слизистые оболочки верхних дыхательных путей здорового человека.

Заболевания:

При ослаблении устойчивости организма

она может вызвать менингит( также у ослабленных детей),бронхит,пневмонию,гнойный плеврит,трахеит, ларингит,конъюктивит, отит….

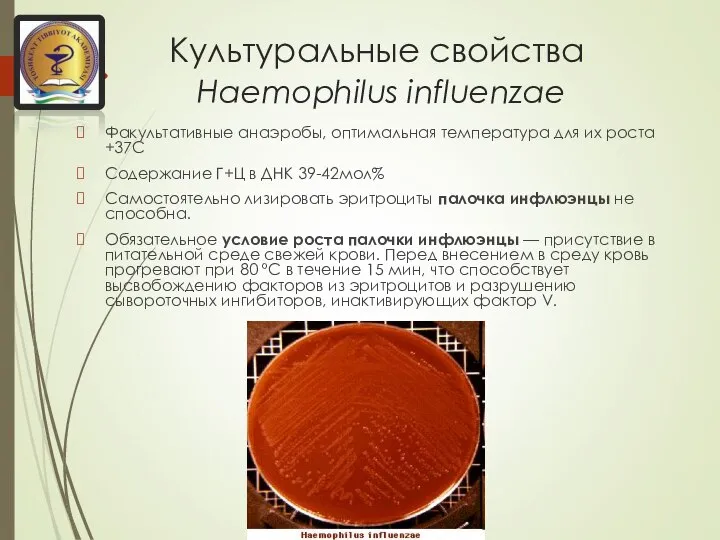

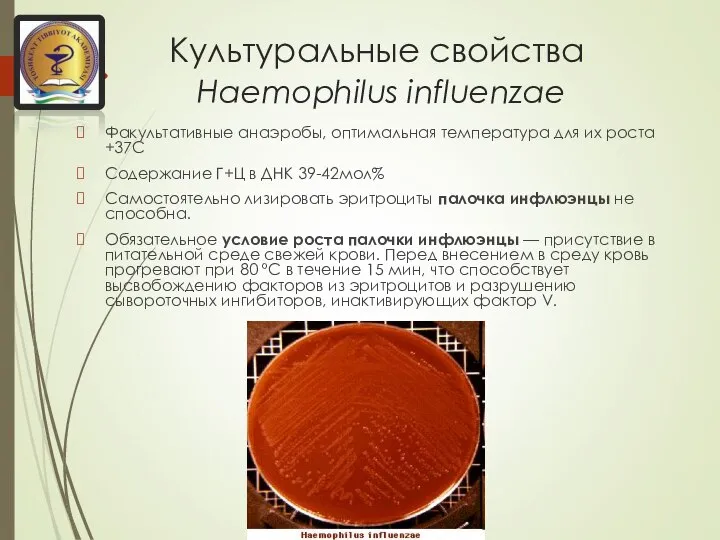

Слайд 12Культуральные свойства

Haemophilus influenzae

Факультативные анаэробы, оптимальная температура для их роста +37С

Содержание Г+Ц

в ДНК 39-42мол%

Самостоятельно лизировать эритроциты палочка инфлюэнцы не способна.

Обязательное условие роста палочки инфлюэнцы — присутствие в питательной среде свежей крови. Перед внесением в среду кровь прогревают при 80 °С в течение 15 мин, что способствует высвобождению факторов из эритроцитов и разрушению сывороточных ингибиторов, инактивирующих фактор V.

Слайд 13Культуральные свойства

На шоколадном агаре колонии Haemophilus influenzae вырастают через 36-48 часов и

достигают диаметра 1 мм.

На кровяном агаре с добавлением сердечно-мозгового экстракта через сутки вырастают мелкие,округлые, выпуклые колонии с радужными переливами.

На жидких средах с добавлением крови наблюдается диффузный рост.Иногда образуются белесые хлопья и осадок на дне.

Особенность колоний –сателлитный рост вблизи стафилококков

Пневмококки-ингибиторы роста палочки инфлюэнцы.

На ША капсулосодержащие штаммы И. influenzae формируют слизистые М-колонии (сочные, сероватые, с радужными переливами) либо полупрозрачные блестящие S-колонии диаметром 3-4 мм.

Некапсулированные штаммы палочек инфлюэнцы на твёрдых питательных средах формируют более мелкие зернистые R-колонии, с неровным краем, серовато-белого цвета.

Слайд 14Биохимические свойства

Haemophilus influenzae

Сахаролитические свойства выражены слабо и непостоянно.

Обычно ферментируют с образованием кислоты

рибозу, галактозу, глюкозу, обладают уреазной активностью, имеют щелочную фосфатазу, восстанавливают нитраты в нитриты.

По способности образовывать уреазу, индол, орнитиндекарбоксилазу Haemophilus influenzae подразделяют на 6 биоваров (I-VI)

Слайд 15Антигены Haemophilus influenzae

У палочки инфлюэнзы выделяют К- и О-антигены. Видовая антигенная специфичность

обусловливается капсульным полисахаридом. Капсульные штаммы на основании различия в капсульном полисахариде разделяются на несколько сероваров: а, b, с и т.д. Некапсульные штаммы имеют только термостабильный соматический антиген. Наиболее часто из организма выделяются штаммы серовара b.

Основную эпидемическую опасность представляет палочка инфлюэнцы типа b. Некапсулированные штаммы неоднородны по набору антигенов; один из них, антиген М, имеет белковую природу и присутствует у всех штаммов.

AT к капсульным антигенам оказывают защитное действие, а их недостаток увеличивает риск развития менингита, особенно у детей в возрасте 3-24 мес (для них характерен дефицит AT), а также у более старших детей и подростков после спленэктомии.

Слайд 16Факторы патогенности Haemophilus influenzae

Основные факторы патогенности палочки инфлюэнцы — капсула и пили,

затрудняющие поглощение бактерий фагоцитами и облегчающие адгезию к слизистой оболочке верхних отделов дыхательных путей.

Позднее бактерии инфлюэнцы проникают в подслизистую оболочку, вызывая воспалительную реакцию. Штаммы инфлюэнцы, обладающие высокой вирулентностью, могут мигрировать в лимфо- и кровоток.

Патогенность проявляется при разрушении бактер.клетки, когда выделяется термостабильный эндотоксин.Экзотоксин не продуцируют.

Слайд 17Устойчивость возбудителя

Haemophilus influenzae

Возбудитель малоустойчив во внешней среде. Погибает под действием солнечных

лучей, УФ, дезинфицирующих средств.

При 60 С погибает через 5-10 минут.

Слайд 18Иммунитет

Дети первых 3 мес.жизни мало восприимчивы к возбудителю инфлюэнцы, у них в

сыворотке присутствуют АТ, переданные через плаценту от матери. Впоследствии они исчезают, ребенок становится восприимчив к возбудителю. Инфекция может протекать бессимптомно или с поражением респираторного тракта. Менингиты развиваются чаще у детей в возрасте от 6 мес.-до 3 лет. К 3-5 годам у многих детей появляются бактерицидные АТ к капсульному полисахаридному АГ (полирибозофосфату)

Слайд 19Лабораторная диагностика палочки инфлюэнцы.

Основу диагностики палочки инфлюэнцы составляют выделение и идентификация возбудителя.

Материалом служит слизь из зева, гнойное отделяемое, мокрота и др. Посевы обычно проводят на среду с сердечно-мозговой вытяжкой. Типичные колонии пересевают, выявляют наличие капсул (в реакции иммунного набухания Найфельда) и исследуют биохимические свойства. АГ бактерий выявляют при помощи РП в агаре. Важную информацию может дать анализ потребности в факторах X и V.

Прямой метод диагностики палочки инфлюэнцы. Выполняют газонный посев культуры на твёрдую питательную среду. Полоски бумаги, пропитанные факторами X и V, накладывают на поверхность агара. Рост бактерий вокруг полосок, а не на других участках среды, подтверждает предположение об их принадлежности к виду палочки инфлюэнцы.

Для идентификации палочки инфлюэнцы также применяют тест сателлитных колоний («бактериальная кормилка»). На КА засевают исследуемую культуру, а через центр чашки (по диаметру — штрихом) засевают золотистый стафилококк. Последний синтезирует фактор V, а также высвобождает фактор X, разрушая эритроциты. Около зоны роста стафилококка палочка инфлюэнзы образует более крупные колонии.

Биоритмнің дәрілердің әсерінің көрінісіне тигізетін ықпалы

Биоритмнің дәрілердің әсерінің көрінісіне тигізетін ықпалы Ортопедическая стоматология

Ортопедическая стоматология Вич-инфекция в отоларингологии

Вич-инфекция в отоларингологии Инфекционные заболевания 21 века

Инфекционные заболевания 21 века Вестибулярный анализатор

Вестибулярный анализатор Клиническая фармакология антимикробных средств

Клиническая фармакология антимикробных средств Понятие о коммуникативных навыках

Понятие о коммуникативных навыках Лекарственные средства

Лекарственные средства Трихомониаз

Трихомониаз Как уберечь себя от СПИДа

Как уберечь себя от СПИДа ЛФК в хирургической стоматологии

ЛФК в хирургической стоматологии Заболевания языка

Заболевания языка Вред картошки фри

Вред картошки фри Сахарный диабет

Сахарный диабет Врожденный микоплазмоз

Врожденный микоплазмоз Халықты диспансерлеу

Халықты диспансерлеу Сложные случаи в диагностике острой хирургической патологии органов брюшной полости

Сложные случаи в диагностике острой хирургической патологии органов брюшной полости Исследование ассортимента и реализации комбинированных обезболивающих препаратов на основе метамизола натрия

Исследование ассортимента и реализации комбинированных обезболивающих препаратов на основе метамизола натрия Сестринская деятельность в решении проблем детей с сахарным диабетом i типа в условиях поликлиники

Сестринская деятельность в решении проблем детей с сахарным диабетом i типа в условиях поликлиники Предмет, задачи и методы исследования возрастной анатомии, физиологии и гигиены (ВАФГ)

Предмет, задачи и методы исследования возрастной анатомии, физиологии и гигиены (ВАФГ) Хронические гепатиты

Хронические гепатиты Типы психопатий по П.Б. Ганнушкину

Типы психопатий по П.Б. Ганнушкину Функциональная анатомия зубочелюстного аппарата

Функциональная анатомия зубочелюстного аппарата Атомдық жарылыстың зардаптары

Атомдық жарылыстың зардаптары Падагра

Падагра Диагностика протокола и гастродуоденитного лечения

Диагностика протокола и гастродуоденитного лечения Острый и подострый эндокардит (инфекционный эндокардит). Лечение

Острый и подострый эндокардит (инфекционный эндокардит). Лечение Emergencies in children endocrinology

Emergencies in children endocrinology