Содержание

- 2. Врожденный листериоз - тяжелая внутриутробная инфекция, вызываемая Listeria monocytogenes, характеризующаяся серьезным прогнозом и существенными перинатальными потерями.

- 3. Этиология Listeria monocytogenes – грамположительная палочка семейства коринебактерий, спор и капсул не образует. Палочка листерии может

- 5. Считается, что при беременности снижается клеточный иммунитет, и чувствительность организма к данной инфекции повышается. Инфицирование плода

- 6. Патогенез Острая фаза инфекции у беременных может сопровождаться бактериемией и плацентитом. Проникновение листерий к плоду происходит

- 7. Клиническая картина Исходами инфицирования на разных стадиях беременности могут быть: - преждевременное рождение; - мертворождение; -

- 8. Клинически выделяют: - раннюю атаку – в течение 5 дней (летальность 30-59%). - позднюю атаку инфекции

- 9. Для интранатального инфицирования типичным является развитие заболевания в более поздний период после рождения. В большинстве случаев

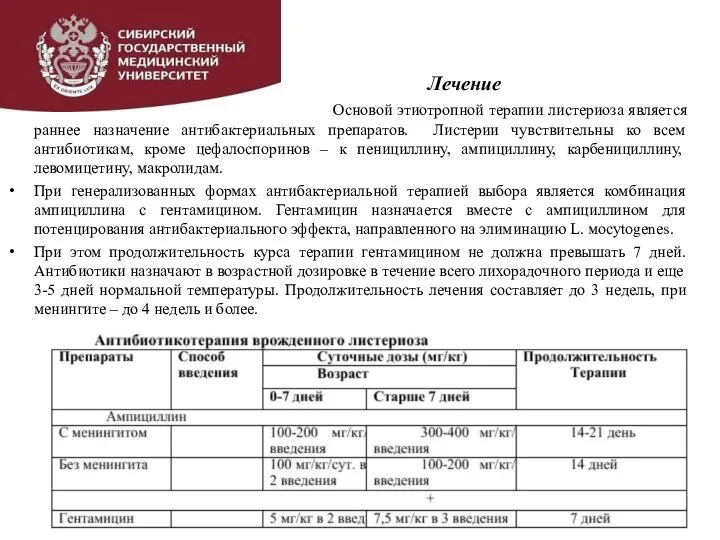

- 10. Лечение Основой этиотропной терапии листериоза является раннее назначение антибактериальных препаратов. Листерии чувствительны ко всем антибиотикам, кроме

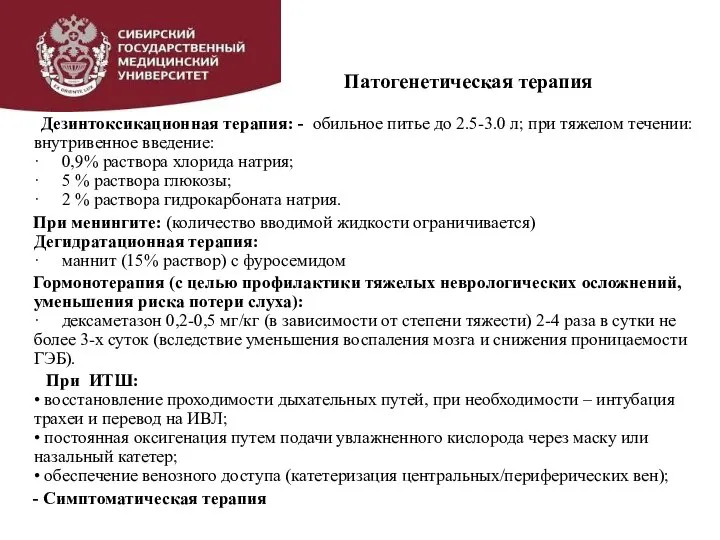

- 11. Патогенетическая терапия Дезинтоксикационная терапия: - обильное питье до 2.5-3.0 л; при тяжелом течении: внутривенное введение: ·

- 13. Скачать презентацию

Слайд 2Врожденный листериоз - тяжелая внутриутробная инфекция, вызываемая Listeria monocytogenes, характеризующаяся серьезным прогнозом

Врожденный листериоз - тяжелая внутриутробная инфекция, вызываемая Listeria monocytogenes, характеризующаяся серьезным прогнозом

и существенными перинатальными потерями.

Внутриутробное инфицирование листериями нередко приводит к выкидышам, антенатальной гибели плода, преждевременным родам, порокам развития плода, а также серьезным инфекционно-воспалительным поражениям различных органов и систем. Частота врожденного листериоза составляет 0,01-0,1%.

После рождения у инфицированных детей отмечаются тяжело протекающие менингит, пневмония, сепсис.

Летальность при врожденном листериозе достигает 30%. Среди умерших преобладают недоношенные (3:1).

Внутриутробное инфицирование листериями нередко приводит к выкидышам, антенатальной гибели плода, преждевременным родам, порокам развития плода, а также серьезным инфекционно-воспалительным поражениям различных органов и систем. Частота врожденного листериоза составляет 0,01-0,1%.

После рождения у инфицированных детей отмечаются тяжело протекающие менингит, пневмония, сепсис.

Летальность при врожденном листериозе достигает 30%. Среди умерших преобладают недоношенные (3:1).

Слайд 3 Этиология

Listeria monocytogenes – грамположительная палочка семейства коринебактерий, спор и капсул не

Этиология

Listeria monocytogenes – грамположительная палочка семейства коринебактерий, спор и капсул не

образует.

Палочка листерии может существовать в классической бактериальной форме и в виде L-формы, что в ряде случаев обусловливает недостаточную эффективность антибактериальной терапии и объясняет склонность к затяжному и хроническому течению, возможность латентной инфекции и бактерионосительства.

Листерии высокоустойчивы во внешней среде, растут в широком интервале температур 0 (+1+45С) и высокой концентрации соли.

Быстро погибают при кипячении, высокочувствительны к обычным дезинфицирующим средам.

Эпидемиология

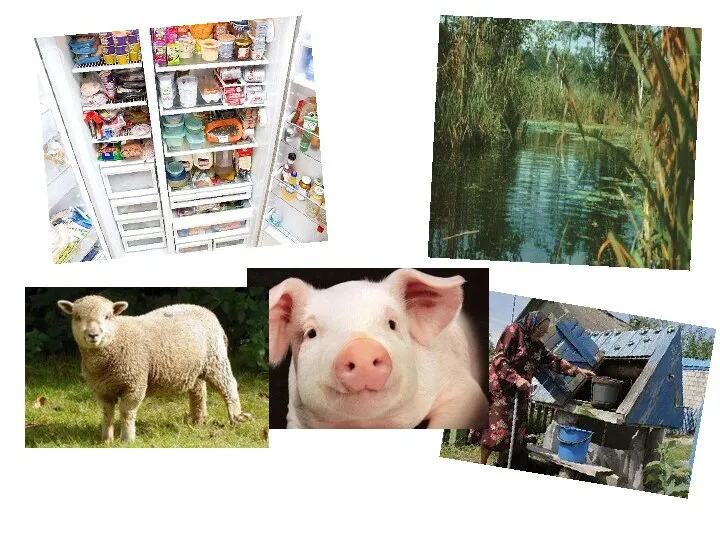

Листериоз до недавнего времени рассматривался, как типичный зооноз; источником инфекции считались различные животные и птицы (более 90 видов), в т. ч. грызуны, кролики, свиньи, коровы, овцы, собаки, куры и др.

Сейчас листериоз относят к сапрозоонозам, при которых основным источником и резервуаром возбудителя являются субстраты внешней среды, прежде всего почва. Листерии выделяют также из растений, силоса, пыли, водоёмов и сточных вод. Животные заражаются преимущественно через воду и контаминированный листериями корм.

Палочка листерии может существовать в классической бактериальной форме и в виде L-формы, что в ряде случаев обусловливает недостаточную эффективность антибактериальной терапии и объясняет склонность к затяжному и хроническому течению, возможность латентной инфекции и бактерионосительства.

Листерии высокоустойчивы во внешней среде, растут в широком интервале температур 0 (+1+45С) и высокой концентрации соли.

Быстро погибают при кипячении, высокочувствительны к обычным дезинфицирующим средам.

Эпидемиология

Листериоз до недавнего времени рассматривался, как типичный зооноз; источником инфекции считались различные животные и птицы (более 90 видов), в т. ч. грызуны, кролики, свиньи, коровы, овцы, собаки, куры и др.

Сейчас листериоз относят к сапрозоонозам, при которых основным источником и резервуаром возбудителя являются субстраты внешней среды, прежде всего почва. Листерии выделяют также из растений, силоса, пыли, водоёмов и сточных вод. Животные заражаются преимущественно через воду и контаминированный листериями корм.

Слайд 5Считается, что при беременности снижается клеточный иммунитет, и чувствительность организма к данной

Считается, что при беременности снижается клеточный иммунитет, и чувствительность организма к данной

инфекции повышается.

Инфицирование плода развивается в результате:

- трансплацентарной передачи листерий или при развитии плацентита и вторичной инвазии при септическом распространении у матери;

- восходящей инфекции (до 30% беременных женщин являются носителями листерий в кишечнике, откуда они могут попасть во влагалище и далее без разрыва плодного пузыря преодолевать клеточные барьеры и вызывать восходящим путем инфекцию у плода);

- интранатального инфицирования – заражение ребенка может происходить при родах, когда контаминированы родовые пути.

Инфицирование плода развивается в результате:

- трансплацентарной передачи листерий или при развитии плацентита и вторичной инвазии при септическом распространении у матери;

- восходящей инфекции (до 30% беременных женщин являются носителями листерий в кишечнике, откуда они могут попасть во влагалище и далее без разрыва плодного пузыря преодолевать клеточные барьеры и вызывать восходящим путем инфекцию у плода);

- интранатального инфицирования – заражение ребенка может происходить при родах, когда контаминированы родовые пути.

Слайд 6Патогенез

Острая фаза инфекции у беременных может сопровождаться бактериемией и плацентитом. Проникновение листерий

Патогенез

Острая фаза инфекции у беременных может сопровождаться бактериемией и плацентитом. Проникновение листерий

к плоду происходит при интенсивной плацентарной циркуляции крови, т.е. в III триместре беременности. В результате внутриутробной контаминации плода происходит гематогенное и лимфогенное распространение Listeria monocytogenes с поражением различных внутренних органов и ЦНС. Листерии попадают в кровоток плода, а затем с мочой и меконием выделяются в амниотическую жидкость, что приводит к инфицированию легких и желудочно-кишечного тракта плода.

Листерии являются цитофильными паразитами. Особенность листерий состоит в том, что они могут внедряться в клетки хозяина, размножаться там и передвигаться от клетки к клетке, уклоняясь от неспецифических защитных механизмов и гуморального иммунитета. Листерии способны преодолевать всевозможные клеточные барьеры – эндотелий, эпителий, амнион и т.п. Находясь внутри макрофагов, они могут быть занесены в любую ткань плода.

В тканях, где происходит накопление возбудителя, формируются специфические гранулемы – листериомы. Вследствие неадекватного клеточного иммунитета на Listeria monocytogenes происходит стимуляция Т-лимфоцитов с активной продукцией и выделением цитокинов. Под действием цитокинов происходит активная миграция в зону поражения СD4+, СD8+ клеток и макрофагов, что и определяет в последующем формирование гранулем.

Листерии являются цитофильными паразитами. Особенность листерий состоит в том, что они могут внедряться в клетки хозяина, размножаться там и передвигаться от клетки к клетке, уклоняясь от неспецифических защитных механизмов и гуморального иммунитета. Листерии способны преодолевать всевозможные клеточные барьеры – эндотелий, эпителий, амнион и т.п. Находясь внутри макрофагов, они могут быть занесены в любую ткань плода.

В тканях, где происходит накопление возбудителя, формируются специфические гранулемы – листериомы. Вследствие неадекватного клеточного иммунитета на Listeria monocytogenes происходит стимуляция Т-лимфоцитов с активной продукцией и выделением цитокинов. Под действием цитокинов происходит активная миграция в зону поражения СD4+, СD8+ клеток и макрофагов, что и определяет в последующем формирование гранулем.

Слайд 7Клиническая картина

Исходами инфицирования на разных стадиях беременности могут быть:

- преждевременное

Клиническая картина

Исходами инфицирования на разных стадиях беременности могут быть:

- преждевременное

рождение;

- мертворождение;

- септико-гранулематозная форма;

- субклиническая форма.

Классической формой врожденного листериоза является гранулематозный сепсис, характеризующийся высоким (более 50%) уровнем летальности.

Ребенок рождается с клиническими проявлениями врожденного листериоза или же манифестация заболевания происходит в течение первых дней, реже – в течение первых недель жизни. Отмечается тяжелое состояние новорожденного, лихорадка, экзантема в виде папулезных элементов с геморрагическим компонентом. Реже сыпь имеет розеолезный характер. Состояние ребенка в течение нескольких часов прогрессивно ухудшается, появляются беспокойство, одышка, цианоз, нарастает дыхательная недостаточность, развиваются судороги. Заболевание приобретает септический характер. На первый план выходят сепсис и менингит, реже развиваются гепатит, пневмония и другие органные поражения.

- мертворождение;

- септико-гранулематозная форма;

- субклиническая форма.

Классической формой врожденного листериоза является гранулематозный сепсис, характеризующийся высоким (более 50%) уровнем летальности.

Ребенок рождается с клиническими проявлениями врожденного листериоза или же манифестация заболевания происходит в течение первых дней, реже – в течение первых недель жизни. Отмечается тяжелое состояние новорожденного, лихорадка, экзантема в виде папулезных элементов с геморрагическим компонентом. Реже сыпь имеет розеолезный характер. Состояние ребенка в течение нескольких часов прогрессивно ухудшается, появляются беспокойство, одышка, цианоз, нарастает дыхательная недостаточность, развиваются судороги. Заболевание приобретает септический характер. На первый план выходят сепсис и менингит, реже развиваются гепатит, пневмония и другие органные поражения.

Слайд 8 Клинически выделяют:

- раннюю атаку – в течение 5 дней (летальность

Клинически выделяют:

- раннюю атаку – в течение 5 дней (летальность

30-59%).

- позднюю атаку инфекции – в течение 1-4 недель (летальность 10%).

Сроки возникновения клинической симптоматики обусловлены путем инфицирования.

При антенатальном инфицировании септический процесс развивается в первые 2-5 суток после рождения. ребенок часто рождается недоношенным с признаками морфофункциональной незрелости, иногда со ЗВУР; повышается температура тела, появляется беспокойство, возникают одышка, общий цианоз, судороги, нередко желтуха, диарея различной степени выраженности, срыгивания, гранулемы на коже и слизистых оболочках полости рта, врожденная интерстициальная пневмония, ринит, конъюнктивит.

Течение болезни у новорожденных отличается очень быстрой динамикой. Уже на следующие сутки появляются различные клинические симптомы сепсиса: поражение сердечно-сосудистой системы, печени и селезенки, на коже узелковые высыпания или папулезная, розеолезная, реже геморрагическая сыпь.

- позднюю атаку инфекции – в течение 1-4 недель (летальность 10%).

Сроки возникновения клинической симптоматики обусловлены путем инфицирования.

При антенатальном инфицировании септический процесс развивается в первые 2-5 суток после рождения. ребенок часто рождается недоношенным с признаками морфофункциональной незрелости, иногда со ЗВУР; повышается температура тела, появляется беспокойство, возникают одышка, общий цианоз, судороги, нередко желтуха, диарея различной степени выраженности, срыгивания, гранулемы на коже и слизистых оболочках полости рта, врожденная интерстициальная пневмония, ринит, конъюнктивит.

Течение болезни у новорожденных отличается очень быстрой динамикой. Уже на следующие сутки появляются различные клинические симптомы сепсиса: поражение сердечно-сосудистой системы, печени и селезенки, на коже узелковые высыпания или папулезная, розеолезная, реже геморрагическая сыпь.

Слайд 9Для интранатального инфицирования типичным является развитие заболевания в более поздний период после

Для интранатального инфицирования типичным является развитие заболевания в более поздний период после

рождения. В большинстве случаев клиническая картина манифестирует в виде менингита, реже дебют заболевания проявляется симптомами пневмонии. Листериозный менингит развивается в возрасте 2-5 недель с плохим прогнозом. В ликворе смешанный цитоз, содержание белка резко повышено.

Первые клинические проявления при интранатальном заражении возникают на 10-12 день жизни и характеризуются развитием: менингита или менингоэнцефалита, пневмонии, энтерита, энтероколита и сепсиса, особенно у недоношенных детей.

Диагностика

Бактериологический метод: посев крови, ликвора, содержимого родовых путей, околоплодных вод, мекония, слизи из носоглотки, гнойного отделяемого из коньюнктивы на питательные среды.

Серологический метод: РСК, РНГА (парные сыворотки), РИФ, ИФА.

Диагностическим считают нарастание специфических АТ в 4 раза и выше в парных сыворотках, взятых с интервалом 10-14 дней.

Первые клинические проявления при интранатальном заражении возникают на 10-12 день жизни и характеризуются развитием: менингита или менингоэнцефалита, пневмонии, энтерита, энтероколита и сепсиса, особенно у недоношенных детей.

Диагностика

Бактериологический метод: посев крови, ликвора, содержимого родовых путей, околоплодных вод, мекония, слизи из носоглотки, гнойного отделяемого из коньюнктивы на питательные среды.

Серологический метод: РСК, РНГА (парные сыворотки), РИФ, ИФА.

Диагностическим считают нарастание специфических АТ в 4 раза и выше в парных сыворотках, взятых с интервалом 10-14 дней.

Слайд 10 Лечение

Основой этиотропной терапии листериоза является раннее назначение антибактериальных препаратов. Листерии

Лечение

Основой этиотропной терапии листериоза является раннее назначение антибактериальных препаратов. Листерии

чувствительны ко всем антибиотикам, кроме цефалоспоринов – к пенициллину, ампициллину, карбенициллину, левомицетину, макролидам.

При генерализованных формах антибактериальной терапией выбора является комбинация ампициллина с гентамицином. Гентамицин назначается вместе с ампициллином для потенцирования антибактериального эффекта, направленного на элиминацию L. мocytogenes.

При этом продолжительность курса терапии гентамицином не должна превышать 7 дней. Антибиотики назначают в возрастной дозировке в течение всего лихорадочного периода и еще 3-5 дней нормальной температуры. Продолжительность лечения составляет до 3 недель, при менингите – до 4 недель и более.

При генерализованных формах антибактериальной терапией выбора является комбинация ампициллина с гентамицином. Гентамицин назначается вместе с ампициллином для потенцирования антибактериального эффекта, направленного на элиминацию L. мocytogenes.

При этом продолжительность курса терапии гентамицином не должна превышать 7 дней. Антибиотики назначают в возрастной дозировке в течение всего лихорадочного периода и еще 3-5 дней нормальной температуры. Продолжительность лечения составляет до 3 недель, при менингите – до 4 недель и более.

Слайд 11 Патогенетическая терапия

Дезинтоксикационная терапия: - обильное питье до 2.5-3.0 л; при

Патогенетическая терапия

Дезинтоксикационная терапия: - обильное питье до 2.5-3.0 л; при

тяжелом течении: внутривенное введение:

· 0,9% раствора хлорида натрия;

· 5 % раствора глюкозы;

· 2 % раствора гидрокарбоната натрия.

При менингите: (количество вводимой жидкости ограничивается) Дегидратационная терапия: · маннит (15% раствор) с фуросемидом

Гормонотерапия (с целью профилактики тяжелых неврологических осложнений, уменьшения риска потери слуха): · дексаметазон 0,2-0,5 мг/кг (в зависимости от степени тяжести) 2-4 раза в сутки не более 3-х суток (вследствие уменьшения воспаления мозга и снижения проницаемости ГЭБ).

При ИТШ: • восстановление проходимости дыхательных путей, при необходимости – интубация трахеи и перевод на ИВЛ; • постоянная оксигенация путем подачи увлажненного кислорода через маску или назальный катетер; • обеспечение венозного доступа (катетеризация центральных/периферических вен);

- Симптоматическая терапия

При менингите: (количество вводимой жидкости ограничивается) Дегидратационная терапия: · маннит (15% раствор) с фуросемидом

Гормонотерапия (с целью профилактики тяжелых неврологических осложнений, уменьшения риска потери слуха): · дексаметазон 0,2-0,5 мг/кг (в зависимости от степени тяжести) 2-4 раза в сутки не более 3-х суток (вследствие уменьшения воспаления мозга и снижения проницаемости ГЭБ).

При ИТШ: • восстановление проходимости дыхательных путей, при необходимости – интубация трахеи и перевод на ИВЛ; • постоянная оксигенация путем подачи увлажненного кислорода через маску или назальный катетер; • обеспечение венозного доступа (катетеризация центральных/периферических вен);

- Симптоматическая терапия

- Предыдущая

Культуризм или бодибилдингСледующая -

Обобщающий урок-игра Звездный час 7 класс

Базисные пластмассы в стоматологии и их свойства

Базисные пластмассы в стоматологии и их свойства Математикалық регата - 2021

Математикалық регата - 2021 Морфологическое исследование крови

Морфологическое исследование крови В чем состоит ответственность провизора?

В чем состоит ответственность провизора? Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) DM Treatment

DM Treatment Обследование стоматологического больного

Обследование стоматологического больного Детские голоса

Детские голоса Балалардағы парадонт ауруларына әкелетін жергілікті және жалпы факторлар

Балалардағы парадонт ауруларына әкелетін жергілікті және жалпы факторлар Беттің және ауыз қуысы жұмсақ тіндерінің қатерсіз ісіктері

Беттің және ауыз қуысы жұмсақ тіндерінің қатерсіз ісіктері Реабилитация детей с ДЦП

Реабилитация детей с ДЦП Протокол № 12 Печень. Поджелудочная железа

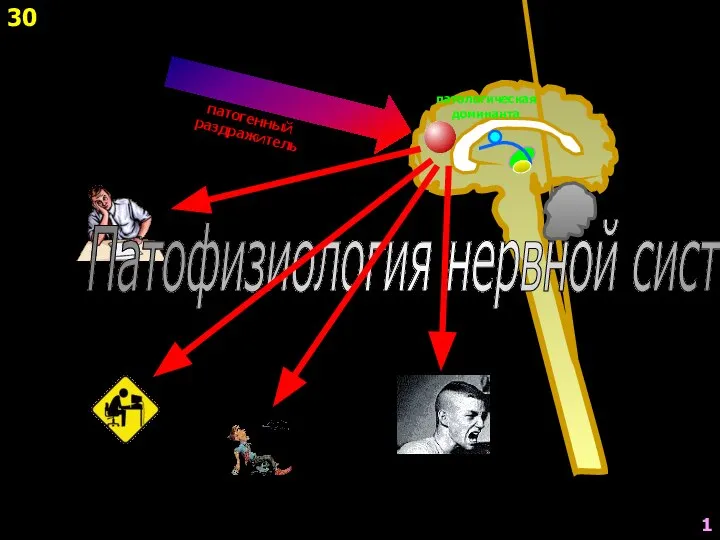

Протокол № 12 Печень. Поджелудочная железа Патофизиология нервной системы

Патофизиология нервной системы Гонорея, сифилис, трихомониаз

Гонорея, сифилис, трихомониаз Спируратозы и рабдиатозы

Спируратозы и рабдиатозы Учение о воспалении

Учение о воспалении YaBZh_i_DPK

YaBZh_i_DPK Expert perspectives on clinical cases in the management of myasthenia gravis

Expert perspectives on clinical cases in the management of myasthenia gravis Аборт опасный и безопасный. Лекция 29

Аборт опасный и безопасный. Лекция 29 Вакцина от коронавируса (SARS-CoV-2) Вакцинировать нельзя болеть!

Вакцина от коронавируса (SARS-CoV-2) Вакцинировать нельзя болеть! Лечение периодонтитов постоянных зубов у детей

Лечение периодонтитов постоянных зубов у детей Профилактика остеопороза

Профилактика остеопороза Зубы в клинической практике врача рентгенолога

Зубы в клинической практике врача рентгенолога GI Hemorrhage

GI Hemorrhage Острый аппендицит Острый панкреатит Тлеубаева Б

Острый аппендицит Острый панкреатит Тлеубаева Б Хирургический шовный материал

Хирургический шовный материал Захворювання, які передаються статевим шляхом

Захворювання, які передаються статевим шляхом Сырье, содержащее гликозиды

Сырье, содержащее гликозиды