Содержание

- 2. Неврология – наука о состоянии нервной системы в норме и патологии Неврология изучает поражение нервной системы,

- 3. Задачи неврологии Изучение этиологии заболеваний нервной системы Изучение патогенеза заболевания Изучение клинических проявлений поражений центральной и

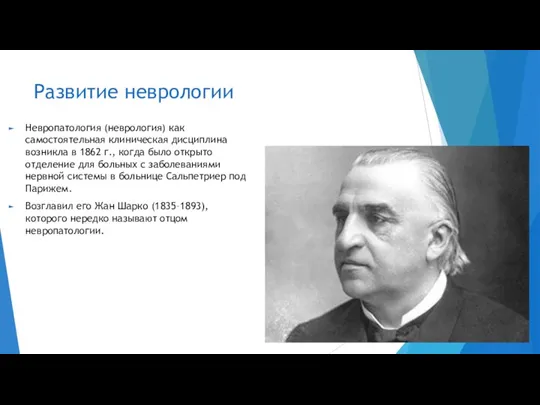

- 4. Развитие неврологии Невропатология (неврология) как самостоятельная клиническая дисциплина возникла в 1862 г., когда было открыто отделение

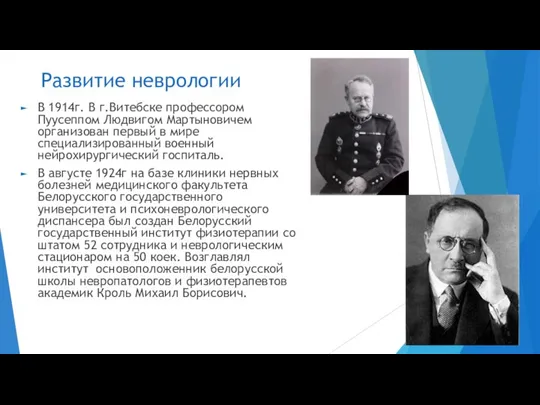

- 5. Развитие неврологии В 1914г. В г.Витебске профессором Пуусеппом Людвигом Мартыновичем организован первый в мире специализированный военный

- 6. Развитие неврологии В 1930г был построен новый корпус для института, произошло объединение его с ортопедическими учреждениями

- 7. Развитие неврологии В первые годы научный интерес сотрудников нейрохирургического отдела был сосредоточен на проблемах нейроонкологии и

- 8. Развитие неврологии В настоящее время в центре успешно проводятся исследования различных аспектов цереброваскулярной патологии и нарушений

- 9. Оказание неврологической помощи в Республике Беларусь Министерство здравоохраненния , которое возглавляет министр здравоохранения (Пиневич Дмитрий Леонидович)

- 10. Консультативные организации по неврологии и нейрохирургии Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии (г.Минск) На областном уровне:

- 11. Нервная система – это совокупность анатомически и функционально связанных между собой нервных клеток и их отростков.

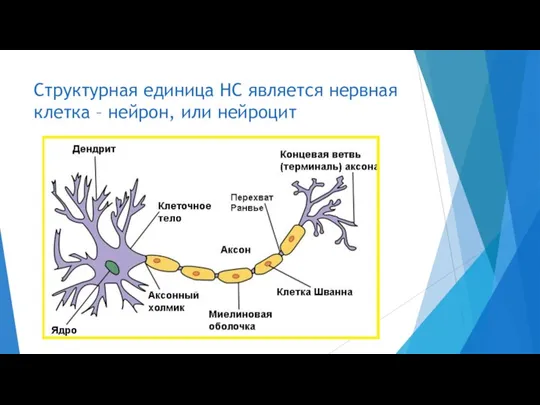

- 13. Структурная единица НС является нервная клетка – нейрон, или нейроцит

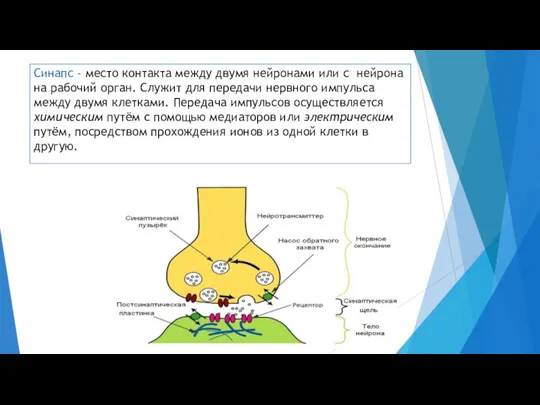

- 15. Синапс - место контакта между двумя нейронами или с нейрона на рабочий орган. Служит для передачи

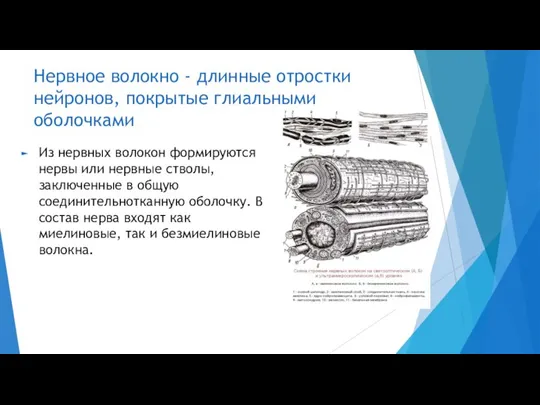

- 16. Нервное волокно - длинные отростки нейронов, покрытые глиальными оболочками Из нервных волокон формируются нервы или нервные

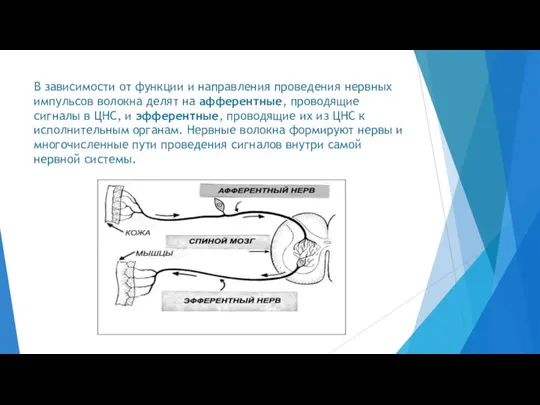

- 17. В зависимости от функции и направления проведения нервных импульсов волокна делят на афферентные, проводящие сигналы в

- 18. Чувствительность – способность организма воспринимать раздражение, исходящие из окружающей среды или от собственных органов и тканей.

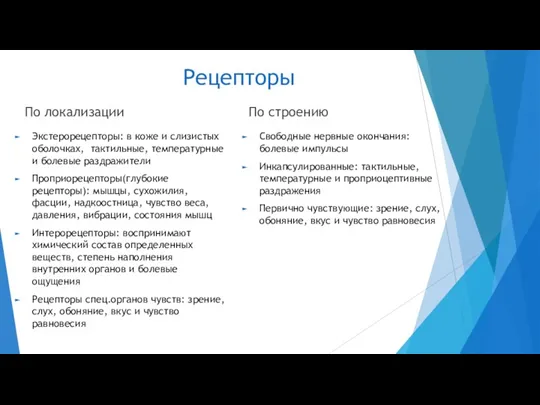

- 19. Рецепторы По локализации Экстерорецепторы: в коже и слизистых оболочках, тактильные, температурные и болевые раздражители Проприорецепторы(глубокие рецепторы):

- 20. Расстройства чувствительности. А) Виды расстройств чувствительности. Анестезия – утрата того или иного вида чувствительности. Существуют анестезия

- 21. Расстройства чувствительности. Б) Типы чувствительных расстройств Периферический вариант – к нему относятся невральный, дистальный или полиневрический

- 22. Двигательная сфера – взаимодействие системы произвольных движений, экстрапирамидной и системы координации движений. Различают два вида движений:

- 23. Двигательная сфера Пирамидная система: Обеспечивает регуляцию произвольных движений Экстрапирамидная система Регуляция непроизвольных автоматизированных движений

- 24. Основные проводящие пути: Восходящие: Спиноталамический путь Ганглио-бульбо-таламический путь Боковая или латеральная петля Спинномозжечковые пути Нисходящие кортиспинальный(пирамидный)

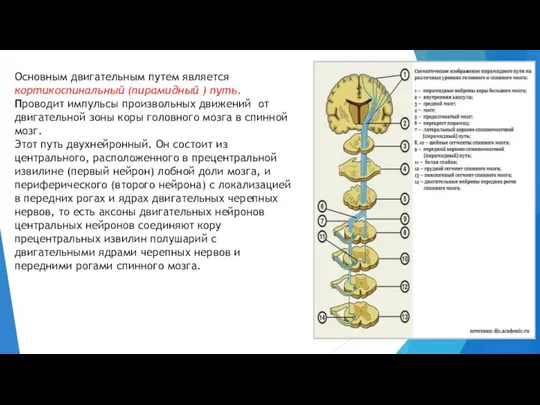

- 25. Основным двигательным путем является кортикоспинальный (пирамидный ) путь. Проводит импульсы произвольных движений от двигательной зоны коры

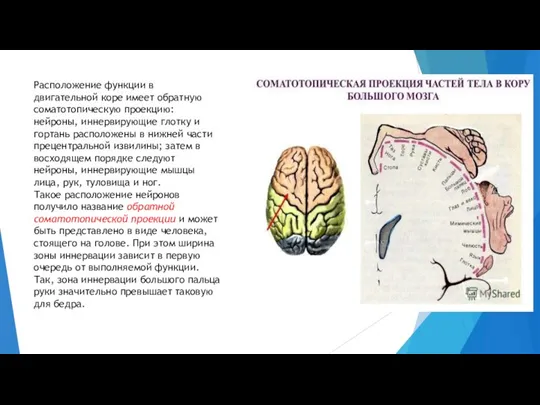

- 26. Расположение функции в двигательной коре имеет обратную соматотопическую проекцию: нейроны, иннервирующие глотку и гортань расположены в

- 27. Рефлекс – ответная реакция организма на внешнее или внутреннее раздражение, осуществляемая с обязательным участием центральной нервной

- 28. Поверхностные рефлексы. Роговичный рефлекс – смыкание век при прикосновении к роговице; Конъюнктивальный рефлекс – смыкание век

- 29. Глубокие рефлексы. Нижнечелюстной рефлекс – сокращение жевательной мускулатуры при ударе молоточком по пальцу, наложенному на подбородок;

- 30. Расстройства рефлекторной деятельности. Выделяют: Гипорефлексия – снижение рефлексов; Арефлексия – утрата рефлексов; Анизорефлексия – неравномерность рефлексов

- 31. Патологические стопные рефлексы могут быть сгибательные и разгибательные. К разгибательным относятся: Рефлекс Бабинского – разгибание первого

- 32. Патологические стопные рефлексы могут быть сгибательные и разгибательные. К сгибательным рефлексам относятся: Рефлекс Россолимо – сгибание

- 33. Симптомы поражения пирамидной системы на разных уровнях. Расстройства движения. Расстройства произвольных движений проявляются в виде паралича(плегии)

- 34. Признаки центрального паралича: •снижение объема активных и пассивных движений; •снижение силы в сочетании с утратой тонких

- 35. Признаки периферического паралича: Снижение объема активных движений; Увеличение объема пассивных движений; Снижение мышечной силы в зоне

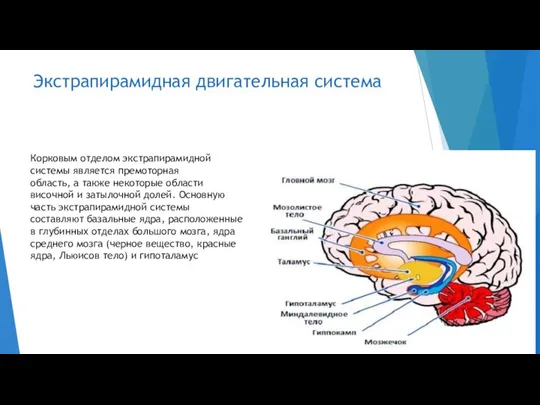

- 36. Корковым отделом экстрапирамидной системы является премоторная область, а также некоторые области височной и затылочной долей. Основную

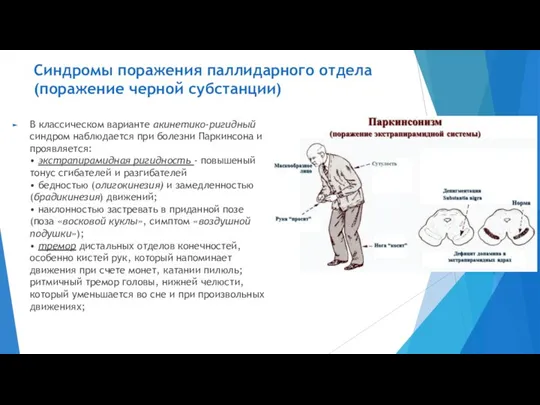

- 37. Синдромы поражения паллидарного отдела (поражение черной субстанции) В классическом варианте акинетико-ригидный синдром наблюдается при болезни Паркинсона

- 38. Синдромы поражения полосатого тела миоклонии –– молниеносные подергивания отдельных мышечных групп или отдельных мышц, усиливающиеся в

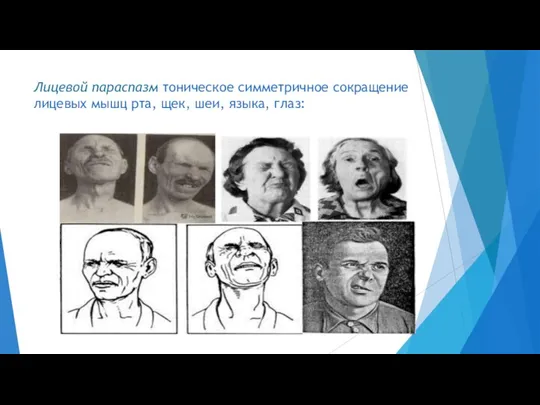

- 39. Лицевой параспазм тоническое симметричное сокращение лицевых мышц рта, щек, шеи, языка, глаз:

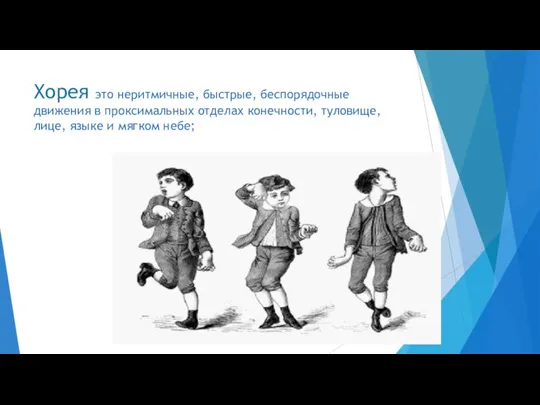

- 40. Хорея это неритмичные, быстрые, беспорядочные движения в проксимальных отделах конечности, туловище, лице, языке и мягком небе;

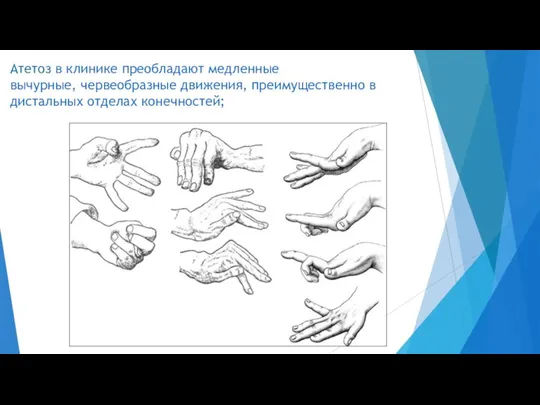

- 41. Атетоз в клинике преобладают медленные вычурные, червеобразные движения, преимущественно в дистальных отделах конечностей;

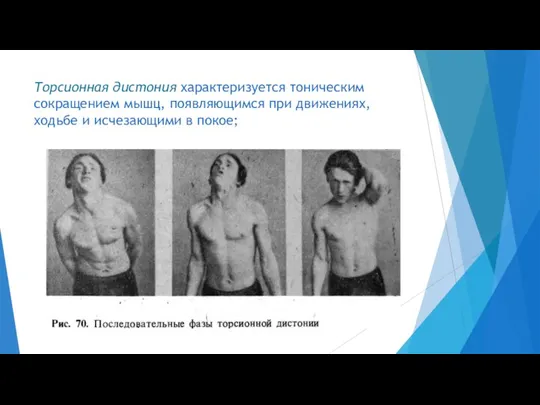

- 42. Торсионная дистония характеризуется тоническим сокращением мышц, появляющимся при движениях, ходьбе и исчезающими в покое;

- 43. Геммибализм проявляется крупноразмашистым гиперкинезом в виде неритмичных вращательных и бросковых движений в конечностях;

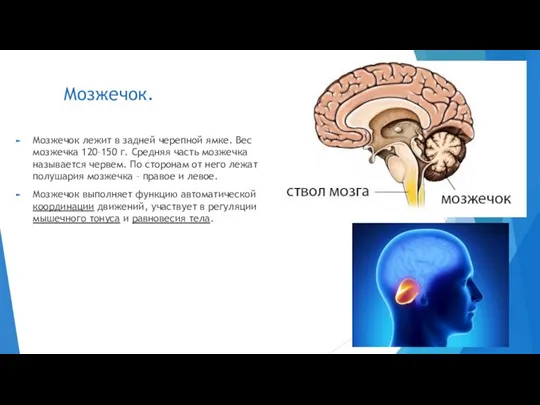

- 44. Мозжечок. Мозжечок лежит в задней черепной ямке. Вес мозжечка 120–150 г. Средняя часть мозжечка называется червем.

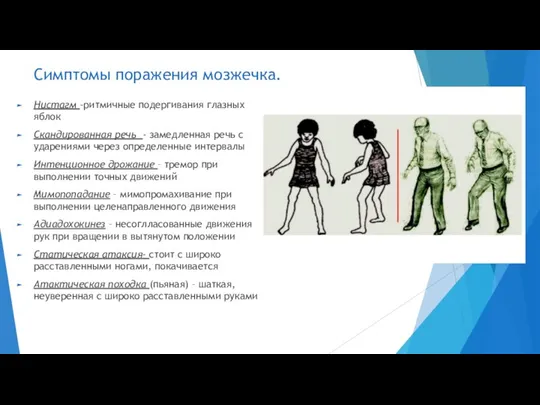

- 45. Симптомы поражения мозжечка. Нистагм –ритмичные подергивания глазных яблок Скандированная речь - замедленная речь с ударениями через

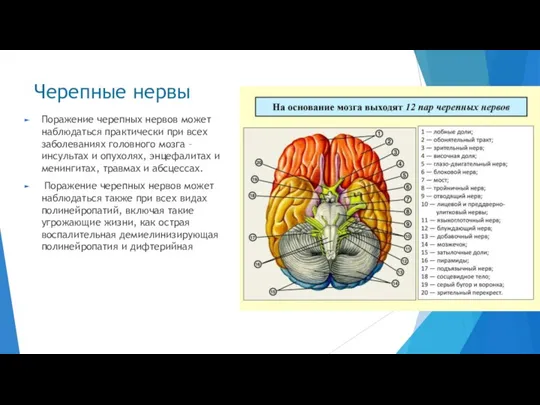

- 46. Черепные нервы Поражение черепных нервов может наблюдаться практически при всех заболеваниях головного мозга – инсультах и

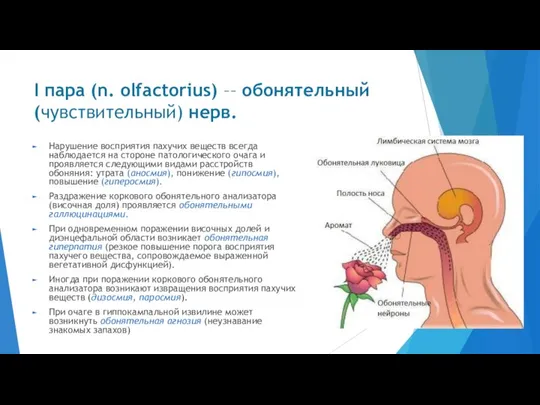

- 47. I пара (n. olfactorius) –– обонятельный (чувствительный) нерв. Нарушение восприятия пахучих веществ всегда наблюдается на стороне

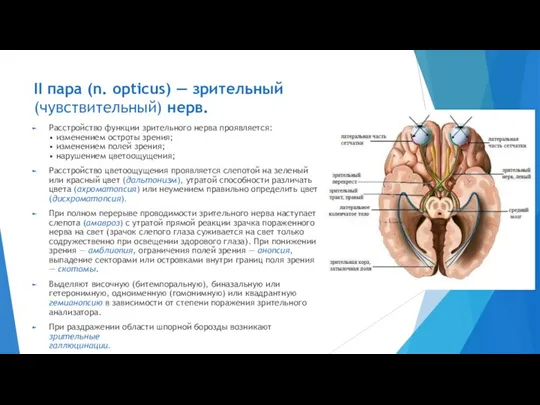

- 48. II пара (n. opticus) — зрительный (чувствительный) нерв. Расстройство функции зрительного нерва проявляется: • изменением остроты

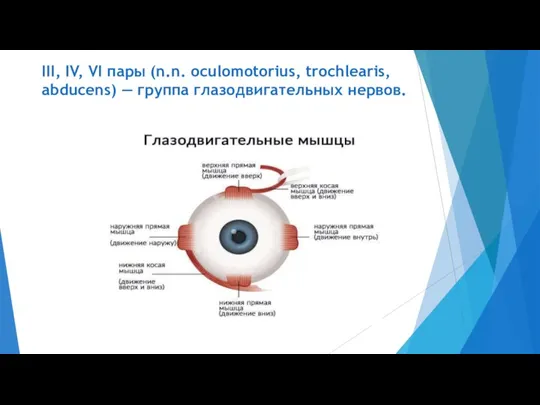

- 49. III, IV, VI пары (n.n. oculomotorius, trochlearis, abducens) — группа глазодвигательных нервов.

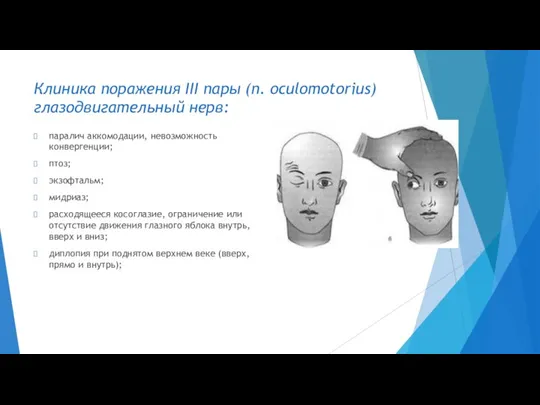

- 50. Клиника поражения III пары (n. oculomotorius) глазодвигательный нерв: паралич аккомодации, невозможность конвергенции; птоз; экзофтальм; мидриаз; расходящееся

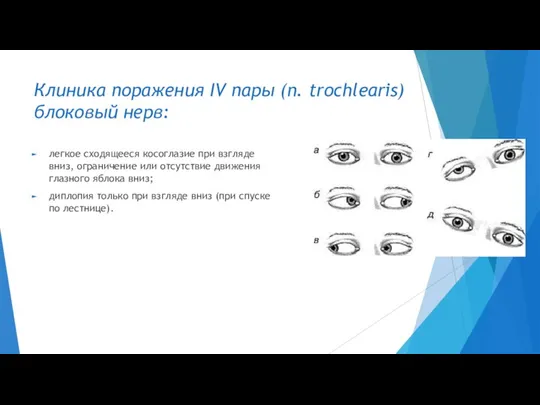

- 51. Клиника поражения IV пары (n. trochlearis) блоковый нерв: легкое сходящееся косоглазие при взгляде вниз, ограничение или

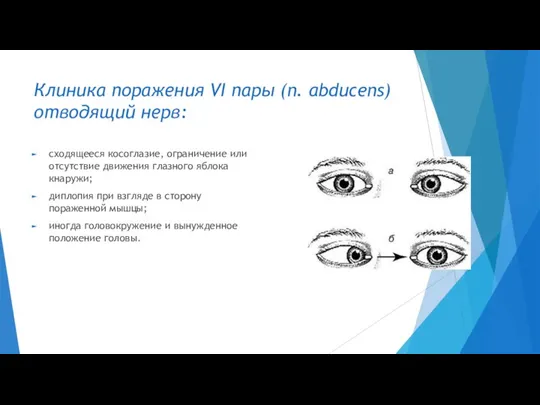

- 52. Клиника поражения VI пары (n. abducens) отводящий нерв: сходящееся косоглазие, ограничение или отсутствие движения глазного яблока

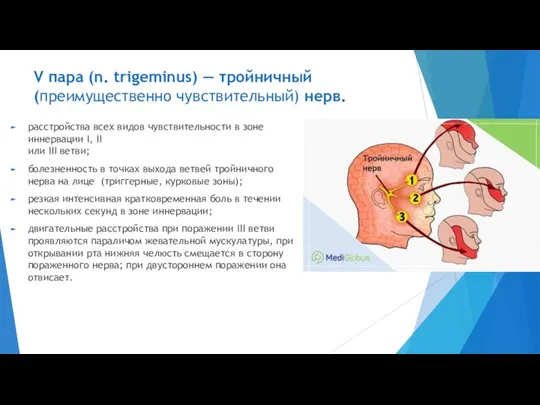

- 53. V пара (n. trigeminus) — тройничный (преимущественно чувствительный) нерв. расстройства всех видов чувствительности в зоне иннервации

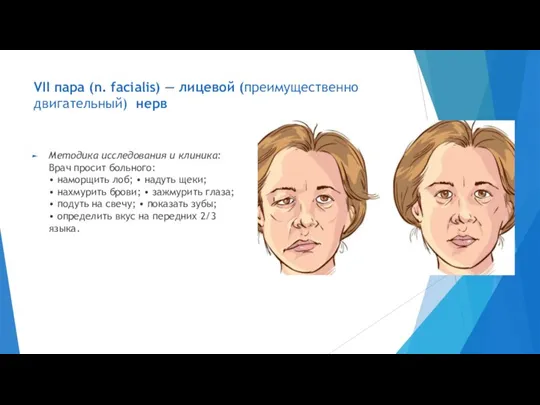

- 54. VII пара (n. facialis) — лицевой (преимущественно двигательный) нерв Методика исследования и клиника: Врач просит больного:

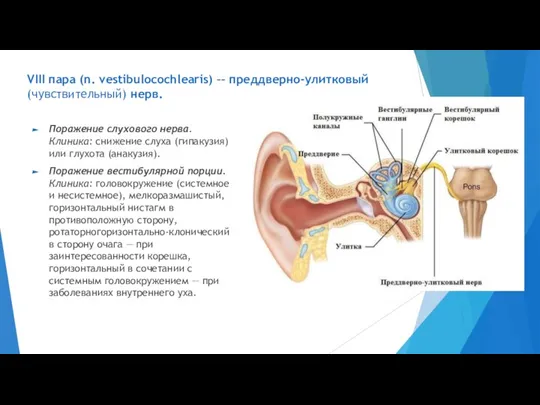

- 55. VIII пара (n. vestibulocochlearis) –– преддверно-улитковый (чувствительный) нерв. Поражение слухового нерва. Клиника: снижение слуха (гипакузия) или

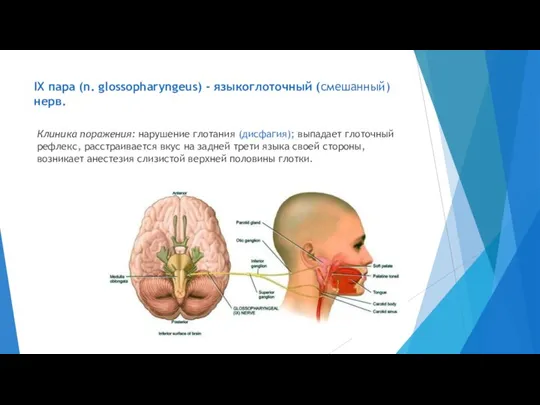

- 56. IX пара (n. glossopharyngeus) - языкоглоточный (смешанный) нерв. Клиника поражения: нарушение глотания (дисфагия); выпадает глоточный рефлекс,

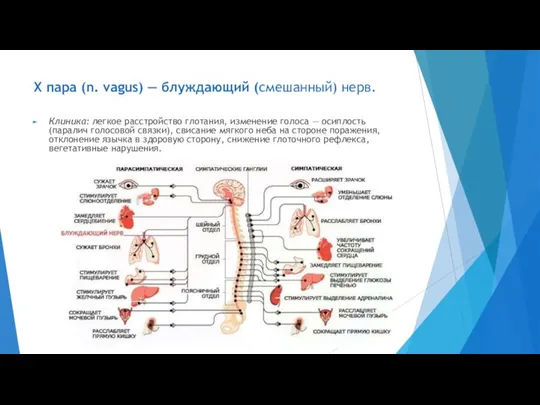

- 57. X пара (n. vagus) — блуждающий (смешанный) нерв. Клиника: легкое расстройство глотания, изменение голоса — осиплость

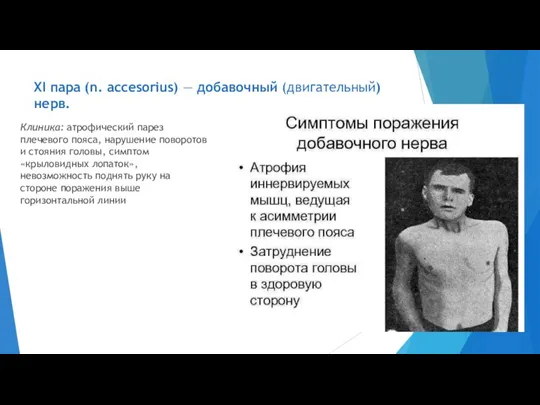

- 58. XI пара (n. accesorius) — добавочный (двигательный) нерв. Клиника: атрофический парез плечевого пояса, нарушение поворотов и

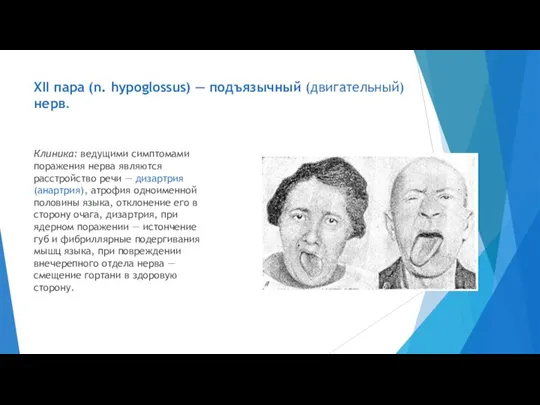

- 59. XII пара (n. hypoglossus) — подъязычный (двигательный) нерв. Клиника: ведущими симптомами поражения нерва являются расстройство речи

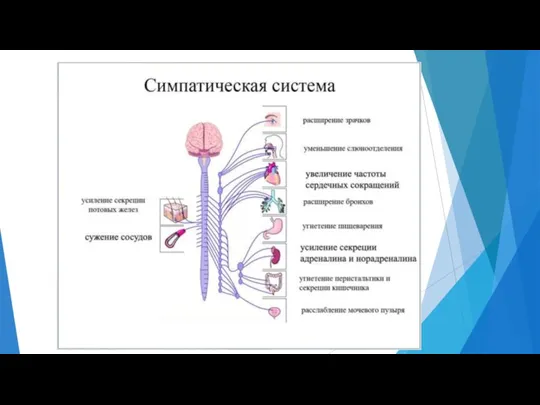

- 60. Вегетативная (автономная ) нервная система Часть нервной системы, посредством которой регулируется деятельность внутренних органов и обмен

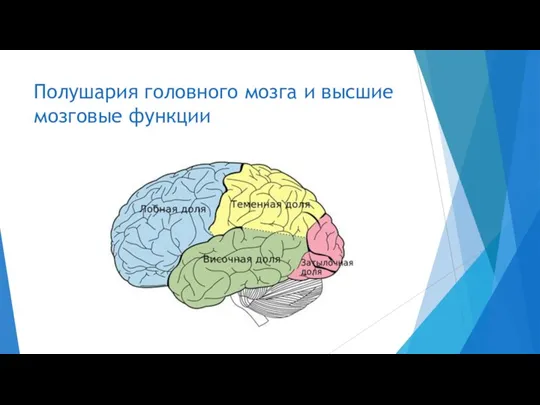

- 63. Полушария головного мозга и высшие мозговые функции

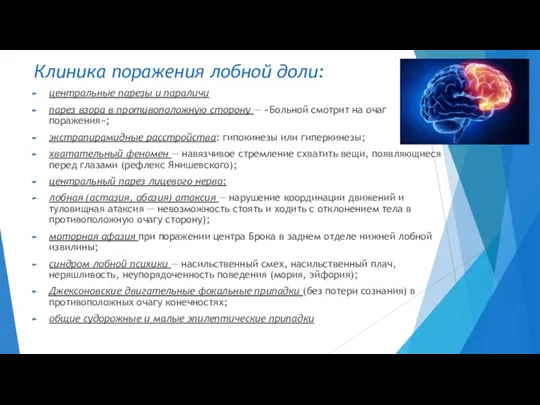

- 64. Клиника поражения лобной доли: центральные парезы и параличи парез взора в противоположную сторону — «Больной смотрит

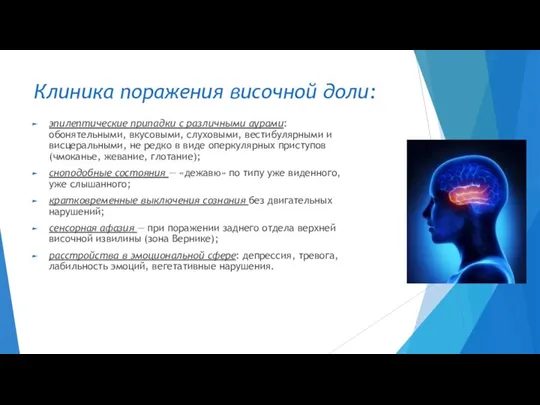

- 65. Клиника поражения височной доли: эпилептические припадки с различными аурами: обонятельными, вкусовыми, слуховыми, вестибулярными и висцеральными, не

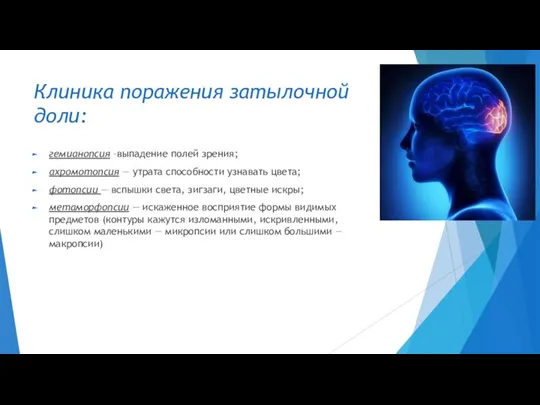

- 66. Клиника поражения затылочной доли: гемианопсия –выпадение полей зрения; ахромотопсия — утрата способности узнавать цвета; фотопсии —

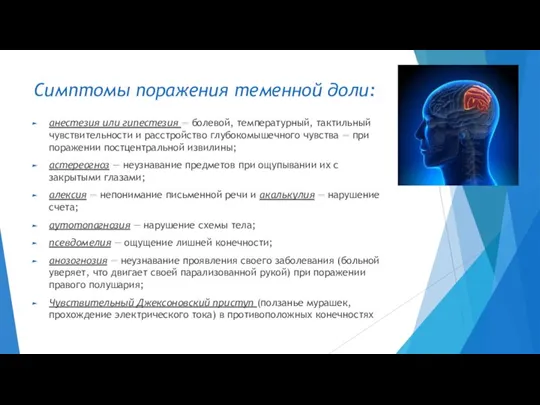

- 67. Симптомы поражения теменной доли: анестезия или гипестезия — болевой, температурный, тактильный чувствительности и расстройство глубокомышечного чувства

- 68. РЕЧЬ И ЕЕ РАССТРОЙСТВА Речь — специфическая человеческая форма деятельности, служащая общению между людьми.

- 69. Формы нарушений речи Афазия - центральное нарушение уже сформировавшейся речи. Исходя из основных видов речи, выделяется

- 70. ГНОЗИС И ЕГО РАССТРОЙСТВА Гнозис — это способность узнавать предметы по чувственным восприятиям. Агнозии (расстройства узнавания)

- 71. ПРАКСИС И ЕГО РАССТРОЙСТВА Праксис — способность выполнять последовательные комплексы движений и совершать целенаправленные действия по

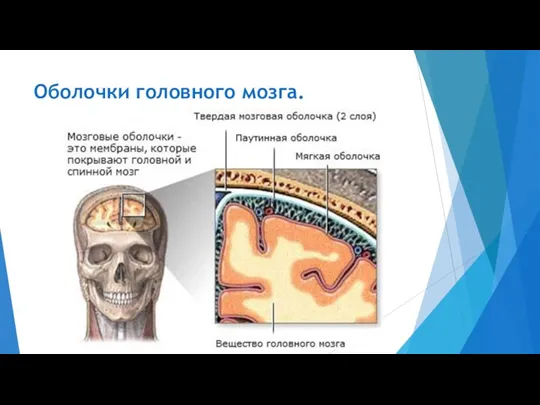

- 72. Оболочки головного мозга.

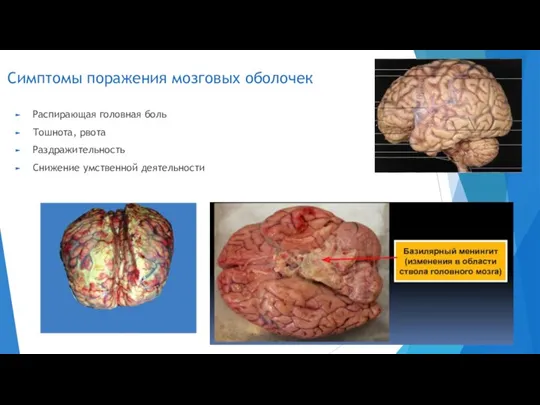

- 73. Симптомы поражения мозговых оболочек Распирающая головная боль Тошнота, рвота Раздражительность Снижение умственной деятельности

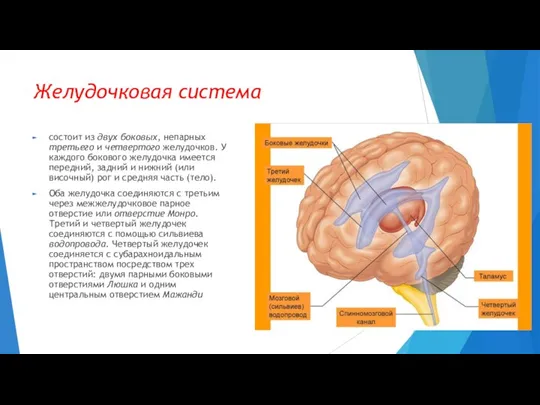

- 74. Желудочковая система состоит из двух боковых, непарных третьего и четвертого желудочков. У каждого бокового желудочка имеется

- 75. Ликвор Вырабатывается ворсинчатыми сплетениями, в основном в боковых желудочках. Общий объем ликвора составляет у взрослых около

- 77. КРОВОСНАБЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

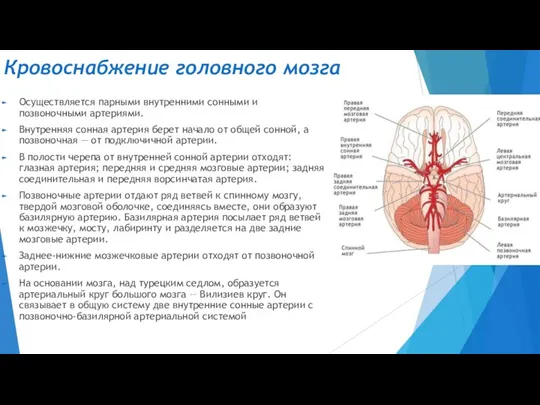

- 78. Кровоснабжение головного мозга Осуществляется парными внутренними сонными и позвоночными артериями. Внутренняя сонная артерия берет начало от

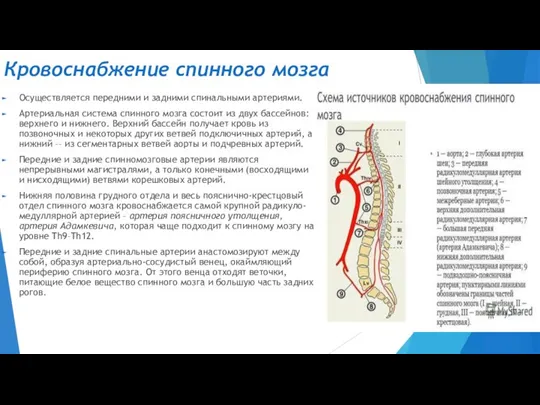

- 79. Кровоснабжение спинного мозга Осуществляется передними и задними спинальными артериями. Артериальная система спинного мозга состоит из двух

- 81. Скачать презентацию

Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением(ВАХД)

Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением(ВАХД) Клиническая классификация опухолей челюсти. Международная классификация ВОЗ

Клиническая классификация опухолей челюсти. Международная классификация ВОЗ Здоровый образ жизни

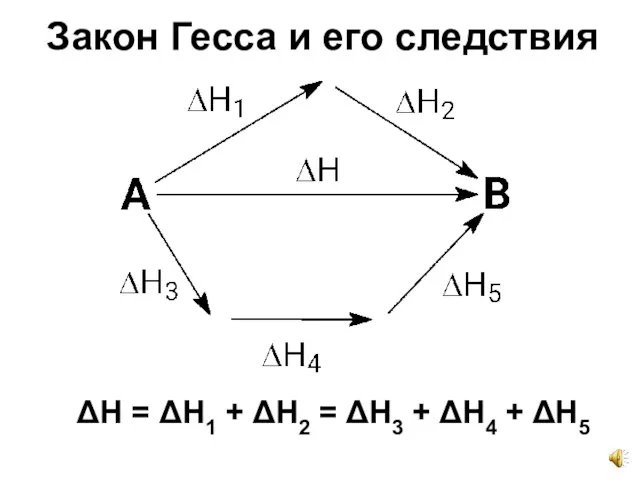

Здоровый образ жизни Закон Гесса и его следствия

Закон Гесса и его следствия Патогены. Пищевые инфекции и отравления

Патогены. Пищевые инфекции и отравления Lektsia_1_Vvedenie

Lektsia_1_Vvedenie Дәрумендер

Дәрумендер Актуальность проблемы классификация материнского травматизма

Актуальность проблемы классификация материнского травматизма История развития психопатологии в России и зарубежных странах

История развития психопатологии в России и зарубежных странах Гиперпролактинемия

Гиперпролактинемия Средства механизации ветеринарносанитарных работ для влажной и аэрозольной дезинфекции. Портативные аппараты

Средства механизации ветеринарносанитарных работ для влажной и аэрозольной дезинфекции. Портативные аппараты Течение родов

Течение родов Психолого-присихиатрические признаки эпилепсии

Психолого-присихиатрические признаки эпилепсии Лечебная физкультура при суставной патологии

Лечебная физкультура при суставной патологии Дезинфекция рук

Дезинфекция рук Результати лабораторних досліджень

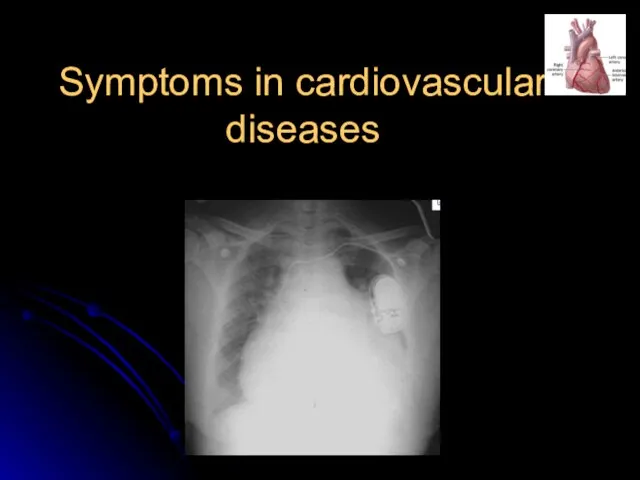

Результати лабораторних досліджень Symptoms in cardiovascular diseases

Symptoms in cardiovascular diseases Кровотечение. Гемостаз

Кровотечение. Гемостаз Пам’ятка щодо запобіганню z захворювання covid 19. Порядок дій у разі захворювання!

Пам’ятка щодо запобіганню z захворювання covid 19. Порядок дій у разі захворювання! Тупі травми серця

Тупі травми серця Гипоксия плода, асфиксия новорожденного

Гипоксия плода, асфиксия новорожденного Позитивная психотерапия

Позитивная психотерапия Оценка метода конфокальной лазерной эндомикроскопии для диагностики альвеолярного протеиноза

Оценка метода конфокальной лазерной эндомикроскопии для диагностики альвеолярного протеиноза Добавление шаблона первичного осмотра в ТАП при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи

Добавление шаблона первичного осмотра в ТАП при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи Berufsbild zahnarzt

Berufsbild zahnarzt Программа Гигиена. Статус выполнения по итогам 2019 года

Программа Гигиена. Статус выполнения по итогам 2019 года Герпетический кератит

Герпетический кератит Мочекаменная болезнь кошек

Мочекаменная болезнь кошек