- Главная

- Педагогика

- Научная коммуникация субъектов педагогического исследования

Содержание

- 2. Особенности научной коммуникации Целью и ценностью как индивидуальных, так и коллективных научных исследований является истина: получение

- 3. Особенности научной коммуникации Характерные черты шестого технологического уклада. Конвергенция нано, био, инфо и когнитивных технологий (так

- 4. Особенности научной коммуникации Научная коммуникация — процессы и механизмы получения, хранения и передачи научных знаний внутри

- 5. Составляющие эффективной научной коммуникации - Необходимость и достаточность информации (сообщать столько информации, сколько нужно в данный

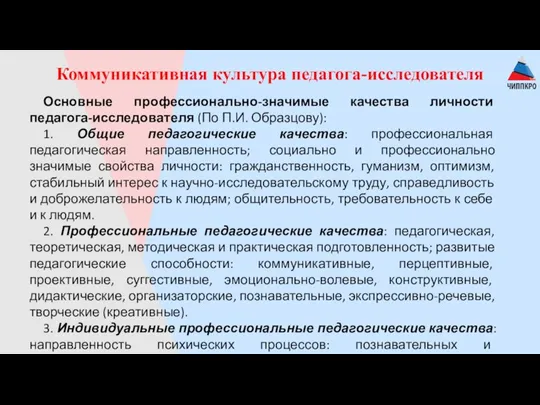

- 6. Коммуникативная культура педагога-исследователя Основные профессионально-значимые качества личности педагога-исследователя (По П.И. Образцову): 1. Общие педагогические качества: профессиональная

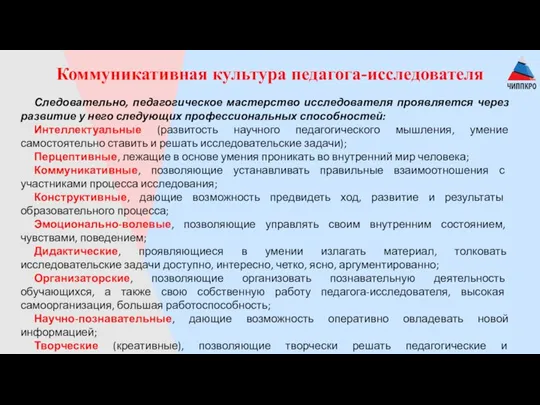

- 7. Коммуникативная культура педагога-исследователя Следовательно, педагогическое мастерство исследователя проявляется через развитие у него следующих профессиональных способностей: Интеллектуальные

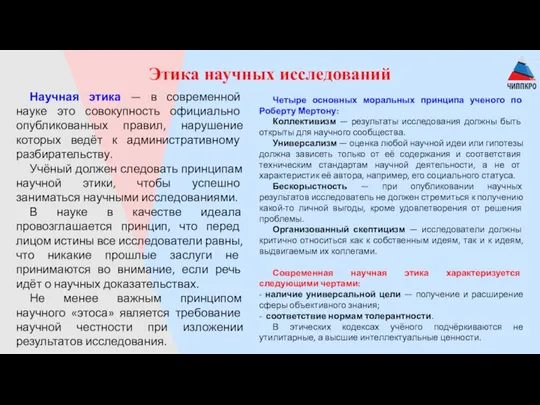

- 8. Этика научных исследований Научная этика — в современной науке это совокупность официально опубликованных правил, нарушение которых

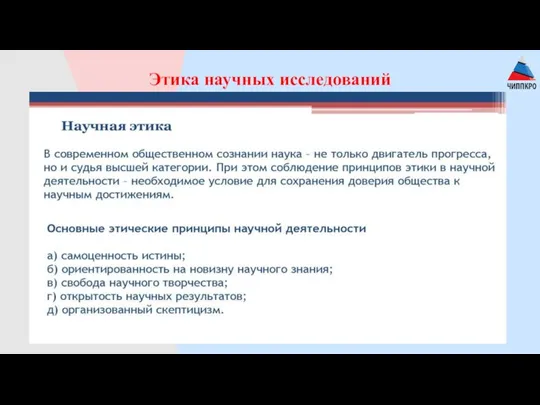

- 9. Этика научных исследований

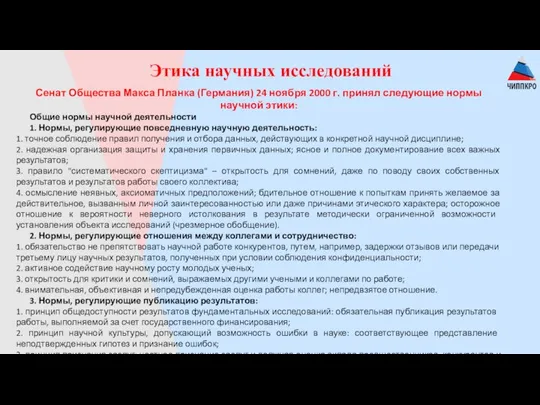

- 10. Этика научных исследований Сенат Общества Макса Планка (Германия) 24 ноября 2000 г. принял следующие нормы научной

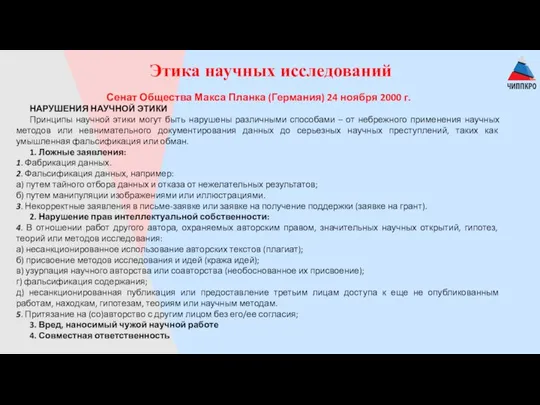

- 11. Этика научных исследований Сенат Общества Макса Планка (Германия) 24 ноября 2000 г. НАРУШЕНИЯ НАУЧНОЙ ЭТИКИ Принципы

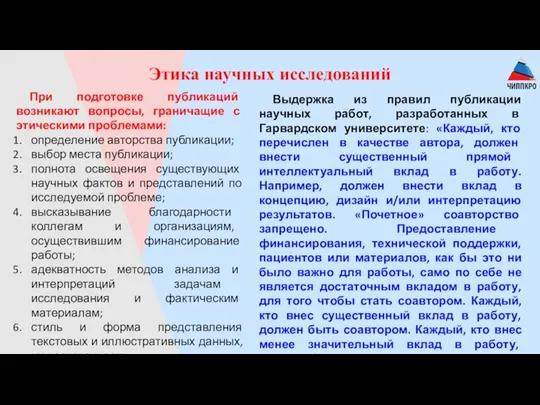

- 12. Этика научных исследований При подготовке публикаций возникают вопросы, граничащие с этическими проблемами: определение авторства публикации; выбор

- 13. Основания, определяющие доказательность педагогических исследований: Экспериментальная база. Наличие фактических, эмпирических данных. Согласие с фундаментальными педагогическими теориями.

- 14. Этика педагогических исследований Этика педагогических исследований в общих чертах не отличается от общенаучной, однако, есть ряд

- 15. Этика педагогических исследований Очень важны такие качества педагога-исследователя как сдержанность, корректность, терпение, открытость, эмпатия, гуманность, доброжелательность,

- 16. Этика педагогических исследований К дискуссии. В гуманитарных науках этические стандарты могут выполнять роль сдерживающего фактора, тормоза

- 17. Рекомендуемая литература: Богатов В. В. Этика в научной деятельности // Вестник ДВО РАН. — 2008. —

- 19. Скачать презентацию

Слайд 2Особенности научной коммуникации

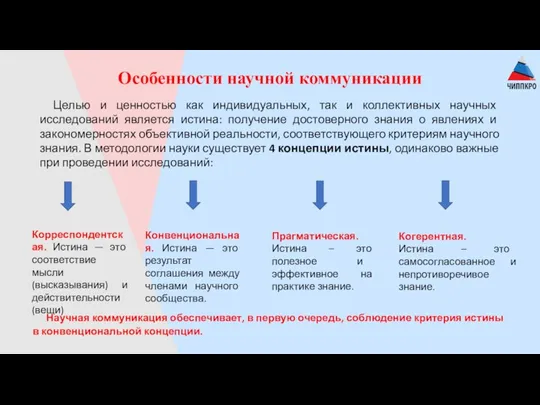

Целью и ценностью как индивидуальных, так и коллективных научных исследований

Особенности научной коммуникации

Целью и ценностью как индивидуальных, так и коллективных научных исследований

Корреспондентская. Истина — это соответствие мысли (высказывания) и действительности (вещи)

Конвенциональная. Истина — это результат соглашения между членами научного сообщества.

Прагматическая. Истина – это полезное и эффективное на практике знание.

Когерентная.

Истина – это самосогласованное и непротиворечивое знание.

Научная коммуникация обеспечивает, в первую очередь, соблюдение критерия истины в конвенциональной концепции.

Слайд 3Особенности научной коммуникации

Характерные черты шестого технологического уклада.

Конвергенция нано, био, инфо и когнитивных

Особенности научной коммуникации

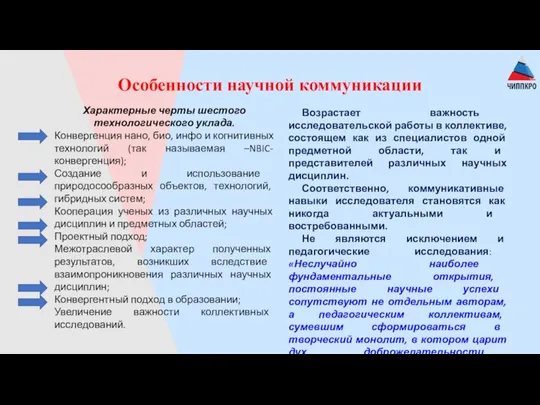

Характерные черты шестого технологического уклада.

Конвергенция нано, био, инфо и когнитивных

Создание и использование природосообразных объектов, технологий, гибридных систем;

Кооперация ученых из различных научных дисциплин и предметных областей;

Проектный подход;

Межотраслевой характер полученных результатов, возникших вследствие взаимопроникновения различных научных дисциплин;

Конвергентный подход в образовании;

Увеличение важности коллективных исследований.

Возрастает важность исследовательской работы в коллективе, состоящем как из специалистов одной предметной области, так и представителей различных научных дисциплин.

Соответственно, коммуникативные навыки исследователя становятся как никогда актуальными и востребованными.

Не являются исключением и педагогические исследования: «Неслучайно наиболее фундаментальные открытия, постоянные научные успехи сопутствуют не отдельным авторам, а педагогическим коллективам, сумевшим сформироваться в творческий монолит, в котором царит дух доброжелательности, товарищеской взаимопомощи, подлинной научности»

П.И. Образцов.

Слайд 4Особенности научной коммуникации

Научная коммуникация — процессы и механизмы получения, хранения и передачи

Особенности научной коммуникации

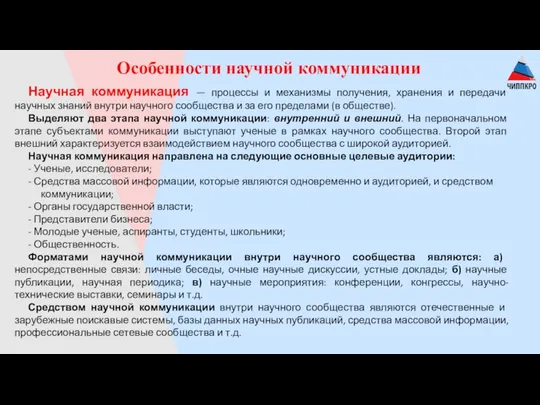

Научная коммуникация — процессы и механизмы получения, хранения и передачи

Выделяют два этапа научной коммуникации: внутренний и внешний. На первоначальном этапе субъектами коммуникации выступают ученые в рамках научного сообщества. Второй этап внешний характеризуется взаимодействием научного сообщества с широкой аудиторией.

Научная коммуникация направлена на следующие основные целевые аудитории:

- Ученые, исследователи;

- Средства массовой информации, которые являются одновременно и аудиторией, и средством

коммуникации;

- Органы государственной власти;

- Представители бизнеса;

- Молодые ученые, аспиранты, студенты, школьники;

- Общественность.

Форматами научной коммуникации внутри научного сообщества являются: а) непосредственные связи: личные беседы, очные научные дискуссии, устные доклады; б) научные публикации, научная периодика; в) научные мероприятия: конференции, конгрессы, научно-технические выставки, семинары и т.д.

Средством научной коммуникации внутри научного сообщества являются отечественные и зарубежные поискавые системы, базы данных научных публикаций, средства массовой информации, профессиональные сетевые сообщества и т.д.

Слайд 5Составляющие эффективной научной коммуникации

- Необходимость и достаточность информации (сообщать столько информации, сколько

Составляющие эффективной научной коммуникации

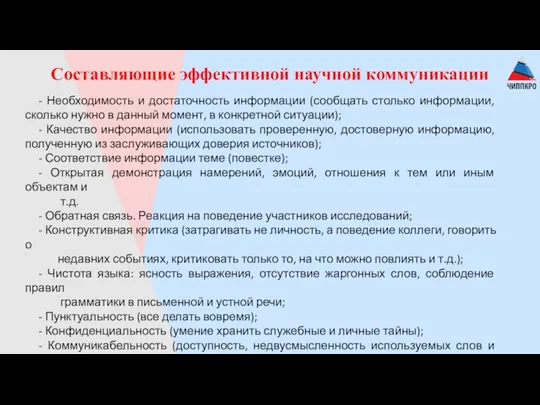

- Необходимость и достаточность информации (сообщать столько информации, сколько

- Качество информации (использовать проверенную, достоверную информацию, полученную из заслуживающих доверия источников);

- Соответствие информации теме (повестке);

- Открытая демонстрация намерений, эмоций, отношения к тем или иным объектам и

т.д.

- Обратная связь. Реакция на поведение участников исследований;

- Конструктивная критика (затрагивать не личность, а поведение коллеги, говорить о

недавних событиях, критиковать только то, на что можно повлиять и т.д.);

- Чистота языка: ясность выражения, отсутствие жаргонных слов, соблюдение правил

грамматики в письменной и устной речи;

- Пунктуальность (все делать вовремя);

- Конфиденциальность (умение хранить служебные и личные тайны);

- Коммуникабельность (доступность, недвусмысленность используемых слов и фраз);

- Соблюдение этических требований и норм.

Слайд 6Коммуникативная культура педагога-исследователя

Основные профессионально-значимые качества личности педагога-исследователя (По П.И. Образцову):

1. Общие педагогические

Коммуникативная культура педагога-исследователя

Основные профессионально-значимые качества личности педагога-исследователя (По П.И. Образцову):

1. Общие педагогические

2. Профессиональные педагогические качества: педагогическая, теоретическая, методическая и практическая подготовленность; развитые педагогические способности: коммуникативные, перцептивные, проективные, суггестивные, эмоционально-волевые, конструктивные, дидактические, организаторские, познавательные, экспрессивно-речевые, творческие (креативные).

3. Индивидуальные профессиональные педагогические качества: направленность психических процессов: познавательных и эмоциональных, волевых; эмоциональная отзывчивость (эмпатия); развитость воли; рефлексия.

Слайд 7Коммуникативная культура педагога-исследователя

Следовательно, педагогическое мастерство исследователя проявляется через развитие у него следующих

Коммуникативная культура педагога-исследователя

Следовательно, педагогическое мастерство исследователя проявляется через развитие у него следующих

Интеллектуальные (развитость научного педагогического мышления, умение самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи);

Перцептивные, лежащие в основе умения проникать во внутренний мир человека;

Коммуникативные, позволяющие устанавливать правильные взаимоотношения с участниками процесса исследования;

Конструктивные, дающие возможность предвидеть ход, развитие и результаты образовательного процесса;

Эмоционально-волевые, позволяющие управлять своим внутренним состоянием, чувствами, поведением;

Дидактические, проявляющиеся в умении излагать материал, толковать исследовательские задачи доступно, интересно, четко, ясно, аргументированно;

Организаторские, позволяющие организовать познавательную деятельность обучающихся, а также свою собственную работу педагога-исследователя, высокая самоорганизация, большая работоспособность;

Научно-познавательные, дающие возможность оперативно овладевать новой информацией;

Творческие (креативные), позволяющие творчески решать педагогические и исследовательские задачи.

Слайд 8Этика научных исследований

Научная этика — в современной науке это совокупность официально опубликованных

Этика научных исследований

Научная этика — в современной науке это совокупность официально опубликованных

Учёный должен следовать принципам научной этики, чтобы успешно заниматься научными исследованиями.

В науке в качестве идеала провозглашается принцип, что перед лицом истины все исследователи равны, что никакие прошлые заслуги не принимаются во внимание, если речь идёт о научных доказательствах.

Не менее важным принципом научного «этоса» является требование научной честности при изложении результатов исследования.

Четыре основных моральных принципа ученого по Роберту Мертону:

Коллективизм — результаты исследования должны быть открыты для научного сообщества.

Универсализм — оценка любой научной идеи или гипотезы должна зависеть только от её содержания и соответствия техническим стандартам научной деятельности, а не от характеристик её автора, например, его социального статуса.

Бескорыстность — при опубликовании научных результатов исследователь не должен стремиться к получению какой-то личной выгоды, кроме удовлетворения от решения проблемы.

Организованный скептицизм — исследователи должны критично относиться как к собственным идеям, так и к идеям, выдвигаемым их коллегами.

Современная научная этика характеризуется следующими чертами:

- наличие универсальной цели — получение и расширение сферы объективного знания;

- соответствие нормам толерантности.

В этических кодексах учёного подчёркиваются не утилитарные, а высшие интеллектуальные ценности.

Слайд 9Этика научных исследований

Этика научных исследований

Слайд 10Этика научных исследований

Сенат Общества Макса Планка (Германия) 24 ноября 2000 г. принял

Этика научных исследований

Сенат Общества Макса Планка (Германия) 24 ноября 2000 г. принял

Общие нормы научной деятельности

1. Нормы, регулирующие повседневную научную деятельность:

1. точное соблюдение правил получения и отбора данных, действующих в конкретной научной дисциплине;

2. надежная организация защиты и хранения первичных данных; ясное и полное документирование всех важных результатов;

3. правило "систематического скептицизма" – открытость для сомнений, даже по поводу своих собственных результатов и результатов работы своего коллектива;

4. осмысление неявных, аксиоматичных предположений; бдительное отношение к попыткам принять желаемое за действительное, вызванным личной заинтересованностью или даже причинами этического характера; осторожное отношение к вероятности неверного истолкования в результате методически ограниченной возможности установления объекта исследований (чрезмерное обобщение).

2. Нормы, регулирующие отношения между коллегами и сотрудничество:

1. обязательство не препятствовать научной работе конкурентов, путем, например, задержки отзывов или передачи третьему лицу научных результатов, полученных при условии соблюдения конфиденциальности;

2. активное содействие научному росту молодых ученых;

3. открытость для критики и сомнений, выражаемых другими учеными и коллегами по работе;

4. внимательная, объективная и непредубежденная оценка работы коллег; непредвзятое отношение.

3. Нормы, регулирующие публикацию результатов:

1. принцип общедоступности результатов фундаментальных исследований: обязательная публикация результатов работы, выполняемой за счет государственного финансирования;

2. принцип научной культуры, допускающий возможность ошибки в науке: соответствующее представление неподтвержденных гипотез и признание ошибок;

3. принцип признания заслуг: честное признание заслуг и должная оценка вклада предшественников, конкурентов и коллег.

Слайд 11Этика научных исследований

Сенат Общества Макса Планка (Германия) 24 ноября 2000 г.

НАРУШЕНИЯ

Этика научных исследований

Сенат Общества Макса Планка (Германия) 24 ноября 2000 г.

НАРУШЕНИЯ

Принципы научной этики могут быть нарушены различными способами – от небрежного применения научных методов или невнимательного документирования данных до серьезных научных преступлений, таких как умышленная фальсификация или обман.

1. Ложные заявления:

1. Фабрикация данных.

2. Фальсификация данных, например:

а) путем тайного отбора данных и отказа от нежелательных результатов;

б) путем манипуляции изображениями или иллюстрациями.

3. Некорректные заявления в письме-заявке или заявке на получение поддержки (заявке на грант).

2. Нарушение прав интеллектуальной собственности:

4. В отношении работ другого автора, охраняемых авторским правом, значительных научных открытий, гипотез, теорий или методов исследования:

а) несанкционированное использование авторских текстов (плагиат);

б) присвоение методов исследования и идей (кража идей);

в) узурпация научного авторства или соавторства (необоснованное их присвоение);

г) фальсификация содержания;

д) несанкционированная публикация или предоставление третьим лицам доступа к еще не опубликованным работам, находкам, гипотезам, теориям или научным методам.

5. Притязание на (со)авторство с другим лицом без его/ее согласия;

3. Вред, наносимый чужой научной работе

4. Совместная ответственность

Слайд 12Этика научных исследований

При подготовке публикаций возникают вопросы, граничащие с этическими проблемами:

определение авторства

Этика научных исследований

При подготовке публикаций возникают вопросы, граничащие с этическими проблемами:

определение авторства

выбор места публикации;

полнота освещения существующих научных фактов и представлений по исследуемой проблеме;

высказывание благодарности коллегам и организациям, осуществившим финансирование работы;

адекватность методов анализа и интерпретаций задачам исследования и фактическим материалам;

стиль и форма представления текстовых и иллюстративных данных, их достаточность.

Выдержка из правил публикации научных работ, разработанных в Гарвардском университете: «Каждый, кто перечислен в качестве автора, должен внести существенный прямой интеллектуальный вклад в работу. Например, должен внести вклад в концепцию, дизайн и/или интерпретацию результатов. «Почетное» соавторство запрещено. Предоставление финансирования, технической поддержки, пациентов или материалов, как бы это ни было важно для работы, само по себе не является достаточным вкладом в работу, для того чтобы стать соавтором. Каждый, кто внес существенный вклад в работу, должен быть соавтором. Каждый, кто внес менее значительный вклад в работу, должен быть перечислен в списке людей, которым выносится благодарность в конце статьи».

Слайд 13Основания, определяющие доказательность педагогических исследований:

Экспериментальная база. Наличие фактических, эмпирических данных.

Согласие с

Основания, определяющие доказательность педагогических исследований:

Экспериментальная база. Наличие фактических, эмпирических данных.

Согласие с

Соответствие этическим стандартам.

Соответствие существующей нормативно-правовой базе.

Слайд 14Этика педагогических исследований

Этика педагогических исследований в общих чертах не отличается от общенаучной,

Этика педагогических исследований

Этика педагогических исследований в общих чертах не отличается от общенаучной,

Поскольку педагогика — это сплав большого количества идей и различных областей знаний, наиболее распространенной этической проблемой является незаслуженное присвоение авторства идей или методик участниками научно-исследовательских коллективов.

На практике бывает сложно оценить степень индивидуального и коллективного вклада в достижение результатов деятельности коллектива.

Поскольку в педагогике по определению низкий процент воспроизводимости и результаты исследований часто отражают не объективные закономерности, а неповторимый индивидуальный опыт исследователя, а все новое часто бывает хорошо забытым старым, у самого исследователя возникает соблазн приписать себе роль первооткрывателя, создателя уникального педагогического учения или концепции.

Нередки случаи заведомого введения в заблуждение членов научного сообщества с целью сохранить свой статус-кво.

Слайд 15Этика педагогических исследований

Очень важны такие качества педагога-исследователя как сдержанность, корректность, терпение, открытость,

Этика педагогических исследований

Очень важны такие качества педагога-исследователя как сдержанность, корректность, терпение, открытость,

Не рекомендуется: перекладывать общие неудачи на коллег, создавать атмосферу недоверия и подозрительности, систематически упрекать коллег в некомпетентности, заведомо вводить в заблуждение, присваивать себе результаты коллективного труда, ставить личные интересы выше задач исследования, использовать научный труд как способ самоутверждения, в научных дискуссиях выяснять личные отношения с коллегами и оппонентами, срывать сроки выполнения работ, опаздывать на общие мероприятия, допускать необоснованный сарказм в адрес коллег, поверхностно выполнять исследовательскую работу, допускать поспешные обобщения и выводы, практиковать неуместное соглашательство, фабриковать данные и манипулировать данными и т.д.

Слайд 16Этика педагогических исследований

К дискуссии.

В гуманитарных науках этические стандарты могут выполнять роль

Этика педагогических исследований

К дискуссии.

В гуманитарных науках этические стандарты могут выполнять роль

Противоречие между эффективностью исследований и существующими коллективными ценностями.

Противоречие между качеством полученных научных данных и количеством вреда, причинённого испытуемым.

Противоречие между чистотой эксперимента и этикой исследователя.

Противоречие между толерантностью ученого и объективностью научного знания.

Начинающий исследователь часто считает неэтичным опровергать именитого ученого или точку зрения большинства в профессиональном сообществе;

В современном обществе навряд ли стал бы возможен эксперимент Стенли Милгрэма: «с каждым годом над естественными науками все строже нависают этические комиссии университетов <…>. Очень многие исследования XX века, обогатившие экспериментальную психологию, сегодня бы ни за что не были разрешены этическими комиссиями, и люди знали бы о себе гораздо меньше. Самые очевидные примеры таких исследований — это эксперимент Милгрэма, впервые проведенный в 1963 году» Ася Казанцева;

Для получения чистых экспериментальных данных иногда нужно специально дезинформировать испытуемых, что может позволить себе не каждый исследователь;

Нередко ученые в силу толерантности и политкорректности открыто не оспаривают ненаучные или антинаучные взгляды и концепции.

Слайд 17Рекомендуемая литература:

Богатов В. В. Этика в научной деятельности // Вестник ДВО РАН.

Рекомендуемая литература:

Богатов В. В. Этика в научной деятельности // Вестник ДВО РАН.

Газоян А.Г. Форма научной коммуникации в условиях пандемии COVID-19: на материалах научно-популярных порталов // Культура и время перемен. 2020. № 3 (30). С. 11.

Кулешова А.В. Особенности научной коммуникации в России (из опыта совета по этике научных публикаций) // Научный редактор и издатель. 2018. Т. 3. № 3-4. С. 129-133.

Миньяр-Белоручева А.П. Научная коммуникация как разновидность межкультурной коммуникации // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. 2019. Т. 16. № 4. С. 22-26.

Сериков В.В. Педагогическое исследование: в поисках путей повышения качества // Образование и наука. 2015. № 7 (126). С. 4 – 20.

Образцов П. И. Методология, методы и методика педагогического исследования: Учебное пособие. – Орел: ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», 2016. – 134 с.

Нормы научной этики (приняты Сенатом Общества Макса Планка 24 ноября 2000 г.) / пер. В. Тереховой. http://www.sbras.ru/HBC/2002/n04-05/f17.html

Методика воспитания

Методика воспитания Материалы деятельности Оршанского РС ОО БРПО

Материалы деятельности Оршанского РС ОО БРПО Хорошо ли быть взрослым?

Хорошо ли быть взрослым? Core Java APIs

Core Java APIs Запомни планеты. Собери фрукты

Запомни планеты. Собери фрукты День защитника Отечества. Проект младшей группы № 13 Пчёлки

День защитника Отечества. Проект младшей группы № 13 Пчёлки Современные подходы к проведению уроков физической культуры

Современные подходы к проведению уроков физической культуры Моя горизонтальная карьера

Моя горизонтальная карьера Кто живёт на ферме

Кто живёт на ферме Урок окружающего мира (2 класс)

Урок окружающего мира (2 класс) Презентация о презентации

Презентация о презентации Ракета

Ракета Изготовление помпона

Изготовление помпона Изготовление БМ-13 Катюша

Изготовление БМ-13 Катюша Творчий проект на тему: вишивка бісером Пресвятой Богородицы Владимирской

Творчий проект на тему: вишивка бісером Пресвятой Богородицы Владимирской Инструкционно-технологическая карта по изготовлению настенного панно У озера 1

Инструкционно-технологическая карта по изготовлению настенного панно У озера 1 Портрет - аппликация

Портрет - аппликация Развитие восприятия цвета

Развитие восприятия цвета Методы стимулирования познавательной деятельности

Методы стимулирования познавательной деятельности Портфолио студента

Портфолио студента ЗПР психогенного происхождения

ЗПР психогенного происхождения Зачем мы спим ночью?

Зачем мы спим ночью? Материал для скачивания (рецептная книга)

Материал для скачивания (рецептная книга) Проект по экспериментированию Секреты нашей планеты. Подготовительная группа

Проект по экспериментированию Секреты нашей планеты. Подготовительная группа Мастер-класс Изготовление папки-передвижки

Мастер-класс Изготовление папки-передвижки Учет учебной работы в школе. Виды учета. Критерии оценки учета. Документы учёта

Учет учебной работы в школе. Виды учета. Критерии оценки учета. Документы учёта Игровые поля для автоматизации изолированного звука

Игровые поля для автоматизации изолированного звука Особенности развития творческого воображения у детей 5 лет с общим недоразвитием речи

Особенности развития творческого воображения у детей 5 лет с общим недоразвитием речи