Слайд 2Из истории

Сегодня трудно представить, что когда-то книги печатались без этих маленьких значков,

которые мы называем знаками препинания. Они давно стали настолько привычны, что мы их просто не замечаем, поэтому, и не можем по достоинству оценить. Однако, знаки препинания живут своей самостоятельной жизнью в языке и имеют свою интересную историю.

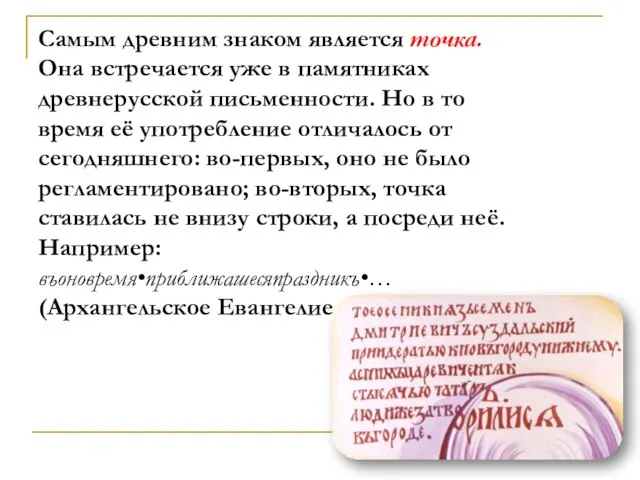

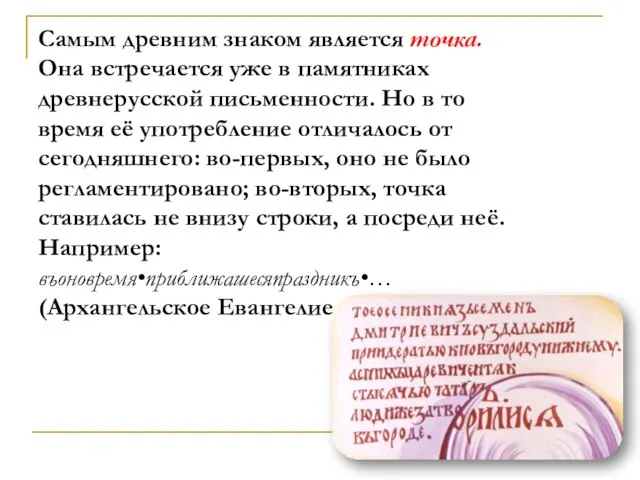

Слайд 3Самым древним знаком является точка. Она встречается уже в памятниках древнерусской письменности.

Но в то время её употребление отличалось от сегодняшнего: во-первых, оно не было регламентировано; во-вторых, точка ставилась не внизу строки, а посреди неё. Например: въоновремя•приближашесяпраздникъ•…

(Архангельское Евангелие, ХI век).

Слайд 4„ТОЧКА (ткнуть) ж., значок от укола, от приткнутия к чему острием, кончиком

пера, карандаша; мелкая крапина“.

Точку по праву можно считать родоначальницей русской пунктуации. Не случайно это слово (или его корень) вошло в название таких знаков, как точка с запятой, двоеточие, многоточие.

Слайд 5. А в русском языке XVI-XVIII веков вопросительный знак назывался точка вопросительная,

восклицательный — точка удивления. В грамматических сочинениях XVI века учение о знаках препинания называлось „учением о силе точек“ или „о точечном разуме“, а в грамматике Лаврентия Зизания (1596) соответствующий раздел имел название „О точках“.

Рисунок Саши Виташева 7б

Слайд 6Самым распространённым знаком препинания в русском языке считается запятая. Само слово "запятая"

встречается в XV веке. По мнению П. Я. Черных, слово произошло от запяти (ся) — „зацепить(ся)“, „задеть“, „заколоться“. Даль связывает это слово с глаголами запясть, запять, запинать — „останавливать“, „задерживать“.

Слайд 7В русском языке большинство известных нам сегодня знаков препинания появляется в XVI-XVIII

веках. Так, скобки [()] встречаются в памятниках XVI века. Раньше этот знак назывался „вместительным“.

Слайд 8Двоеточие [:] как разделительный знак начинает употребляться с конца XVI века. Оно

![Двоеточие [:] как разделительный знак начинает употребляться с конца XVI века. Оно](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/289687/slide-7.jpg)

упоминается в грамматиках Лаврентия Зизания, Мелетия Смотрицкого (1619), а также в первой русской грамматике доломоносовского периода В. Е. Адодурова (1731).

Слайд 9Восклицательный знак [!] отмечается для выражения восклицания (удивления) также в грамматиках М.

![Восклицательный знак [!] отмечается для выражения восклицания (удивления) также в грамматиках М.](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/289687/slide-8.jpg)

Смотрицкого и В. Е. Адодурова. Правила постановки „удивительного знака“ определяются в „Российской грамматике“

М. В. Ломоносова (1755).

Слайд 10Вопросительный знак [?] встречается в печатных книгах с XVI века, однако для

![Вопросительный знак [?] встречается в печатных книгах с XVI века, однако для](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/289687/slide-9.jpg)

выражения вопроса он закрепляется значительно позже, лишь в XVIII веке. Первоначально в значении [?] встречалась [;] .

Слайд 11Тире [-] и многоточие […] относятся к более поздним знакам. Предполагалось, что

![Тире [-] и многоточие […] относятся к более поздним знакам. Предполагалось, что](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/289687/slide-10.jpg)

тире изобрёл Н.М. Карамзин, однако оказалось, что в русской печати этот знак встречался уже в 60-е годы XVIII века, а Н. М. Карамзин лишь способствовал популяризации и закреплению функций этого знака. Впервые знак тире [-] под названием „молчанка“ описан в 1797 году в „Российской грамматике“ А. А. Барсова.

Слайд 12Знак многоточие […] под названием „знак пресекательный“ отмечается в 1831 году в

![Знак многоточие […] под названием „знак пресекательный“ отмечается в 1831 году в](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/289687/slide-11.jpg)

грамматике А. Х. Востокова, хотя его употребление встречается в практике письма значительно раньше.

Слайд 13Не менее интересна история появления знака, который впоследствии получил название кавычки [»

«]. Слово кавычки в значении нотного (крюкового) знака встречается в XVI веке.

Слайд 14Учёные считают, что происхождение этого слова не до конца понятно. Сопоставление с

украинским названием лапки даёт возможность предположить, что оно образовано от глагола кавыкать — „ковылять“, „прихрамывать“. В русских диалектах кавыш — „утёнок“, „гусёнок“; кавка — „лягушка“. Таким образом, кавычки — „следы от утиных или лягушачьих лапок“, „крючок“, „закорючка“.

Слайд 15Как видим, названия большинства знаков препинания в русском языке являются исконно русскими,

да и сам термин знаки препинания восходит к глаголу препинать -»остановить , «задержать в движении». Заимствованы были названия только двух знаков. Дефис (чёрточка) — из нем. Divis (от лат. divisio — раздельно) и тире (черта) — из французского tiret, tїrer.

Слайд 16

Начало научному изучению пунктуации было положено

М. В. Ломоносовым в «Российской грамматике».

Сегодня мы с вами пользуемся «Правилами орфографии и пунктуации», принятыми в 1956 году, то есть почти полвека назад.

Слайд 17Весьма поучительна история происхождения восклицательного и вопросительного знаков. Первый произошёл от латинского

восклицания "Io", выражавшего радость, которое сначала писалось в конце предложения, как обычное междометие, затем обе буквы стали для компактности писаться одна над другой, пока не слились в один символ - "!".

Слайд 18Аналогично и происхождение второго от латинского слова "Quaestio" - "вопрос", которое, сокращённое

до "Qo", ставилось в конце вопросительных предложений, а затем так же слилось в один символ - "?". Как видим, краткие знаки оказались всё же лучше, чем передача того же самого словами...

Рисунок Ильи Травинова7б

Слайд 19А вот появление абзацных отступов связывают с техническим недоразумением. Ещё в относительно

недалёком прошлом текст обычно набирался безо всяких отступов. Знаки же структурного деления текста часто вписывались краской другого цвета уже после набора основного текста, и поэтому для них оставляли пустое место.

Слайд 20

ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ ;

Если вдруг подъем крутой

Иль длинная дорожка,

Встретив точку

с запятой,

Отдохни немножко!

ДВОЕТОЧИЕ :

Зовусь я двоеточие,

И я не то, что прочие,

Я знак ужасно важный,

Взгляни - я двухэтажный!

Слайд 21

ТИРЕ -

Я не черточка, не минус,

Я прошу, не путай ты

нас.

Все меня "тире" зовут,

Нужно - буду тут как тут.

СКОБКИ ( )

Нам друг без друга скучно,

Друг с другом мы -

Неразлучно.

КАВЫЧКИ " "

Что за глупые привычки:

Всюду врозь да всюду врозь.

Мы кавычки, мы сестрички,

Так у нас уж повелось:

Вместе мы гуляем,

Праздники встречаем,

Очень крепко дружим,

В "Синтаксисе" служим.

Слайд 22

***

***

Внимание! Внимание!

Мы знаки препинания!

Тире, знак восклицания,

Кавычки, двоеточие,

И прочее, и

прочее...

Восклицательный знак:

Друзья мои, приятели,

Живу я много лет,

Примите восклицательный

Мой пламенный привет!

Вопросительный знак:

Разные вопросы

Задаю я всем:

Как? Откуда? Сколько?

Почему? Зачем?

![Двоеточие [:] как разделительный знак начинает употребляться с конца XVI века. Оно](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/289687/slide-7.jpg)

![Восклицательный знак [!] отмечается для выражения восклицания (удивления) также в грамматиках М.](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/289687/slide-8.jpg)

![Вопросительный знак [?] встречается в печатных книгах с XVI века, однако для](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/289687/slide-9.jpg)

![Тире [-] и многоточие […] относятся к более поздним знакам. Предполагалось, что](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/289687/slide-10.jpg)

![Знак многоточие […] под названием „знак пресекательный“ отмечается в 1831 году в](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/289687/slide-11.jpg)

Презентация на тему Сочинение–описание природы "Пейзажная зарисовка" (6 класс)

Презентация на тему Сочинение–описание природы "Пейзажная зарисовка" (6 класс)  Игра-тренажёр Волшебный вальс по русскому языку 1 класс на тему Слоги

Игра-тренажёр Волшебный вальс по русскому языку 1 класс на тему Слоги Звук [у] и буква Уу. Урок 24

Звук [у] и буква Уу. Урок 24 Синтаксический разбор словосочетания

Синтаксический разбор словосочетания Словарная работа

Словарная работа Великий и могучий русский язык. Викторина

Великий и могучий русский язык. Викторина Гласные буквы в корне слова

Гласные буквы в корне слова Буквы О и А в корне - кос - кас (6 класс)

Буквы О и А в корне - кос - кас (6 класс) Сальник

Сальник Глагол

Глагол Презентация на тему Вопросительные местоимения-существительные

Презентация на тему Вопросительные местоимения-существительные  Географическая азбука

Географическая азбука Одним словом

Одним словом Образование форм слова. Типичные ошибки

Образование форм слова. Типичные ошибки Лингофизминутка

Лингофизминутка Урок русского языка 5 класс Урок русского языка в 5 классе Учитель Коврина Галина Гайсовна

Урок русского языка 5 класс Урок русского языка в 5 классе Учитель Коврина Галина Гайсовна Придаточные времени

Придаточные времени Игры со словами

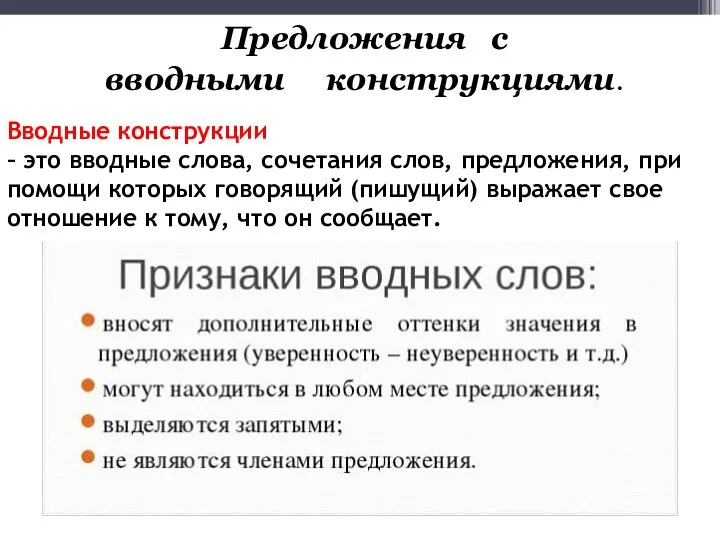

Игры со словами Вводные конструкции

Вводные конструкции Познавательные УУД Назырова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы, МАОУ СОШ «Земля родная»

Познавательные УУД Назырова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы, МАОУ СОШ «Земля родная» МКОУ «Урало-Ахтубинская СОШ» Презентация к уроку в 1 классе по предмету «литературное чтение» Закрепление и обобщение знаний учащ

МКОУ «Урало-Ахтубинская СОШ» Презентация к уроку в 1 классе по предмету «литературное чтение» Закрепление и обобщение знаний учащ Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему Подготовка к контрольной работе по теме Словосочетание, главные члены предложения

Подготовка к контрольной работе по теме Словосочетание, главные члены предложения Заимствованные слова в современной речи

Заимствованные слова в современной речи Значимые части слова

Значимые части слова Функциональные стили речи. 11 класс

Функциональные стили речи. 11 класс Письмо буквы Э

Письмо буквы Э Строчная и заглавная буква В, в

Строчная и заглавная буква В, в