- Главная

- Философия

- Философские школы эпохи эллинизма Подготовили Сильченко Денис Рекин Сергей (группа Т-111)

Содержание

- 2. Философские школы эпохи эллинизма К культурным особенностям эпохи эллинизма относится распространение античной культуры на Восток, где

- 3. Философские школы эпохи эллинизма Философию эпохи эллинизма (3 в. до н.э. – 6 в. н.э.) можно

- 4. Философские школы эпохи эллинизма . В эллинистический период происходит размежевание философии и частных наук: появляются учёные,

- 5. Философские школы эпохи эллинизма Скептицизм. Субъективно-идеалистическим направлением в философии поздней античности, был скептицизм, утверждавший непознаваемость мира

- 6. Философские школы эпохи эллинизма Неоплатонизм является последним значительным учением, порождённым античной философией. Он возник в эпоху

- 7. Философские школы эпохи эллинизма Основоположником неоплатонизма был Плотин (203 – 269). Плотин родился и долгое время

- 8. Философские школы эпохи эллинизма В мировоззрении же Плотина социальная реальность совершенно не отражена. Истоком мироздания Плотин

- 10. Скачать презентацию

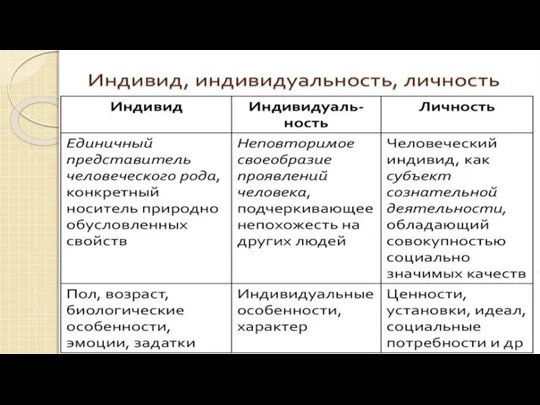

Слайд 2Философские школы эпохи эллинизма

К культурным особенностям эпохи эллинизма относится распространение античной культуры

Философские школы эпохи эллинизма

К культурным особенностям эпохи эллинизма относится распространение античной культуры

Слайд 3Философские школы эпохи эллинизма

Философию эпохи эллинизма (3 в. до н.э. – 6

Философские школы эпохи эллинизма Философию эпохи эллинизма (3 в. до н.э. – 6

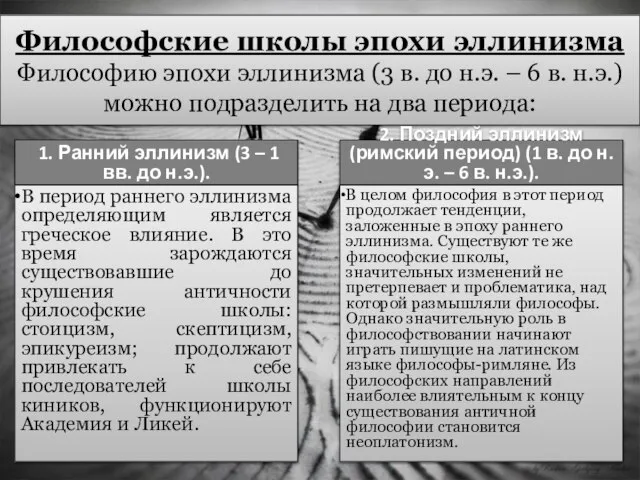

1. Ранний эллинизм (3 – 1 вв. до н.э.).

В период раннего эллинизма определяющим является греческое влияние. В это время зарождаются существовавшие до крушения античности философские школы: стоицизм, скептицизм, эпикуреизм; продолжают привлекать к себе последователей школы киников, функционируют Академия и Ликей.

2. Поздний эллинизм (римский период) (1 в. до н.э. – 6 в. н.э.).

В целом философия в этот период продолжает тенденции, заложенные в эпоху раннего эллинизма. Существуют те же философские школы, значительных изменений не претерпевает и проблематика, над которой размышляли философы. Однако значительную роль в философствовании начинают играть пишущие на латинском языке философы-римляне. Из философских направлений наиболее влиятельным к концу существования античной философии становится неоплатонизм.

Слайд 4

Философские школы эпохи эллинизма

.

В эллинистический период происходит размежевание философии и частных наук:

Философские школы эпохи эллинизма

.

В эллинистический период происходит размежевание философии и частных наук:

Слайд 5Философские школы эпохи эллинизма

Скептицизм.

Субъективно-идеалистическим направлением в философии поздней античности, был скептицизм, утверждавший

Философские школы эпохи эллинизма

Скептицизм.

Субъективно-идеалистическим направлением в философии поздней античности, был скептицизм, утверждавший

Слайд 6Философские школы эпохи эллинизма

Неоплатонизм является последним значительным учением, порождённым античной философией. Он

Философские школы эпохи эллинизма

Неоплатонизм является последним значительным учением, порождённым античной философией. Он

Неоплатонизм

Слайд 7Философские школы эпохи эллинизма

Основоположником неоплатонизма был Плотин (203 – 269). Плотин родился

Философские школы эпохи эллинизма

Основоположником неоплатонизма был Плотин (203 – 269). Плотин родился

Слайд 8Философские школы эпохи эллинизма

В мировоззрении же Плотина социальная реальность совершенно не отражена.

Истоком

Философские школы эпохи эллинизма

В мировоззрении же Плотина социальная реальность совершенно не отражена. Истоком

Культурно-исторический подход к проблеме развития мышления и речи человека (Леви-Брюль, Кеви-Стросс, Пиаже, Выготский)

Культурно-исторический подход к проблеме развития мышления и речи человека (Леви-Брюль, Кеви-Стросс, Пиаже, Выготский) Русская философия

Русская философия Мировоззрение, его структура и основные типы

Мировоззрение, его структура и основные типы Универсальные методы научного познания

Универсальные методы научного познания Проблема структурного анализа

Проблема структурного анализа Периодизация истории науки

Периодизация истории науки 1 философия 11.2

1 философия 11.2 Древнегреческая философия. Платон и Аристотель

Древнегреческая философия. Платон и Аристотель Философия И.Канта

Философия И.Канта Виды агрегирования. Эмерджентность и внутренняя целостность

Виды агрегирования. Эмерджентность и внутренняя целостность Немецкая классическая философия

Немецкая классическая философия Онтология. Что такое мир вообще?

Онтология. Что такое мир вообще? Развитие античной философии

Развитие античной философии Простые суждения

Простые суждения Cредневековая философия

Cредневековая философия Философское учение о познании

Философское учение о познании Коммунизм. Коммунистические идеи в мире

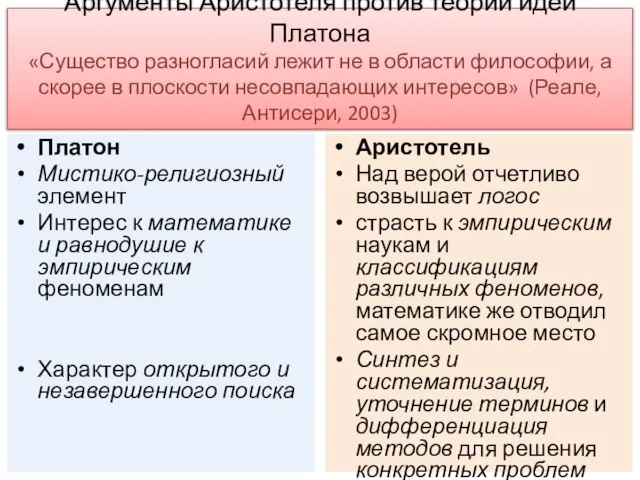

Коммунизм. Коммунистические идеи в мире Аргументы Аристотеля против теории идей Платона

Аргументы Аристотеля против теории идей Платона Философия человека. Внутренний мир и самопознание

Философия человека. Внутренний мир и самопознание Римский император Феодосии I

Римский император Феодосии I Немецкая классическая философия. Лекция 7

Немецкая классическая философия. Лекция 7 Общество и история

Общество и история Общественная жизнь и общественное развитие

Общественная жизнь и общественное развитие Деятельность человека

Деятельность человека Философия науки

Философия науки Как язык влияет на мышление

Как язык влияет на мышление Ментальное пространство алтайской культуры. Специфические черты преобразования

Ментальное пространство алтайской культуры. Специфические черты преобразования Бердяев Николай Александрович

Бердяев Николай Александрович