Содержание

- 2. Источники иррационализма, связь с идеализмом (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше) Позитивизм Иррационализм и индивидуализм XX

- 3. Основные направления западной философии XX века Экзистенциализм Позитивизм и неопозитивизм Структурализм Неотомизм Герменевтика Психоанализ

- 4. Основные направления западной философии 1. Философские школы сциентистского направления. Разрабатываются мировоззренческие проблемы науки, формируется миропонимание тех

- 5. 2. Философские школы деятельностного направления Формируется мировоззрение тех масс населения, которые связывают будущее с успешным решением

- 6. 3. Антропологическое направление (философия человека): философия жизни (иррационализм) экзистенциализм

- 7. 4. Направление созерцательно-истолковывающее (герменевтика, структурализм, постмодернизм) Строятся теории истолкования культурного текста

- 8. ИСТОЧНИКИ ИРРАЦИОНАЛИЗМА 1) Социально-экономическая обстановка в Европе к середине XIX века – разочарование интеллигенции в возможности

- 9. ИСТОЧНИКИ ИРРАЦИОНАЛИЗМА 2) Реакция на материалистические и революционные идеи мыслителей предшествующего периода.

- 10. ИСТОЧНИКИ ИРРАЦИОНАЛИЗМА 3) Негативная реакция на рационалистическую традицию, прежде всего в немецкой классической философии. (Для Шопенгауэра

- 11. немецкий философ-идеалист С 1820 приват-доцент Берлинского университета, с 1831 жил во Франкфурте-на-Майне. Основное сочинение — «Мир

- 12. «Философия жизни» Один из самых известных мыслителей иррационализма, мизантроп, тяготел к немецкому романтизму, увлекался мистикой, чтил

- 13. Воля объявляется Шопенгауэром «вещью в себе». Поскольку «вещь в себе» принципиальным образом отличается от явления, воля

- 14. Воля - некое «слепое влечение», «темный, глухой порыв». Воля — бессознательная жизненная сила; воля сверхприродна, неразрушима.

- 15. «истинная точка опоры философии» была найдена Декартом. «Ею существенно и необходимо служит субъективное, собственное сознание. Ибо

- 16. Мир, в котором мы живем, «зависит от того, как мы его представляем, — он принимает различный

- 17. Шопенгауэр предлагает синтезировать рациональное и интуитивное мышление, так как это единые составляющие человеческого познания. Кроме внешнего

- 18. «Организм — это сама воля, это воплощенная, т. е. объективно созерцаемая в мозгу воля... Интеллект же

- 19. «Жизнь рисуется нам как беспрерывный обман, и в малом, и в великом. Если она дает обещания,

- 20. «Смерть, бесспорно, является настоящей целью жизни, и в то мгновение, когда смерть приходит, свершается все то,

- 21. «В конце концов, смерть должна победить, ибо мы отданы ей уже самим рождением, и она только

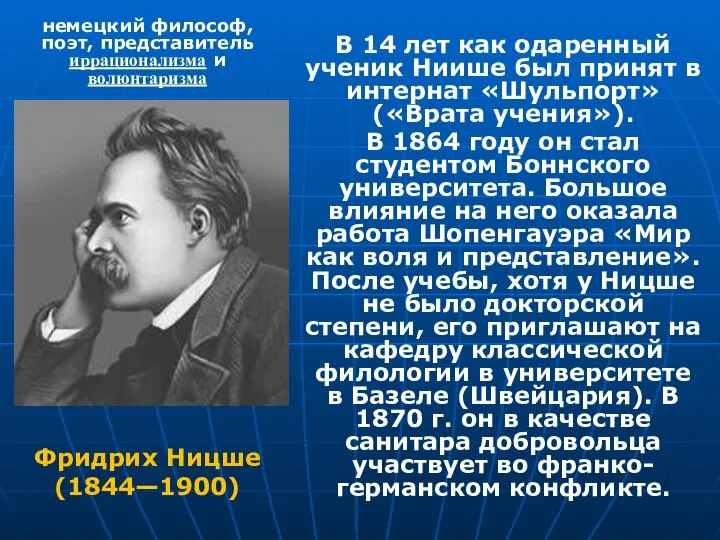

- 22. В 14 лет как одаренный ученик Ниише был принят в интернат «Шульпорт» («Врата учения»). В 1864

- 23. В 1879 году по состоянию здоровья прекращает преподавательскую деятельность, странствует по Швейцарии, Италии, Франции. Создает известные

- 24. «Философия жизни» Он подверг резкой критике религию, культуру и мораль своего времени и разработал собственную этическую

- 25. Взгляды Ф. Ницше Ницше уточняет Шопенгауэровскую «Волю к жизни» как «Волю к власти», поскольку жизнь есть

- 26. Субъективный идеализм: «Мир, взятый независимо от нашего условия, а именно возможности в нем жить, который не

- 27. ИММОРАЛИЗМ «Господствующая мораль — это «инстинкт стада против сильных, инстинкт страдающих и ошибающихся против счастливых, инстинкт

- 28. Человечество инстинктивно использует мораль для того, чтобы добиваться своей цели — цели расширения своей власти. Вопрос

- 29. Образность и метафоричность произведений Ницше позволяет выделить у него определенную мифологию: Ницше исходит из двойственности (дуализмаОбразность

- 30. Как от обезьяны произошел человек, так в результате этой борьбы человек должен эволюционировать в СверхчеловекаКак от

- 31. Мизантроп «Сомнительно, чтобы во вселенной можно было бы найти что-нибудь отвратительнее человеческого лица…» «У Земли есть

- 32. ВОЛЯ К ВЛАСТИ «Обычно люди полагают, что высшей целью является истина. Но это роковое заблуждение. В

- 33. АНТИСИМИТИМ «Аристократическое уравнение ценности (хороший — знатный — могучий — прекрасный.— счастливый — любимый Богом) евреи

- 34. РАСИЗМ «Высшие люди», «господа земли» отличаются жестокостью, воинственностью по отношению к другим людям, но они нежны,

- 35. Различие рас определяется и двумя противоположными отношениями к жизни — дионисийского и аполлоновского. Ницше утверждает, что

- 37. История, по Ницше, — проявление «воли к власти». Исторические события начинаются с творческих усилий великих личностей,

- 38. «Бог умер» "Сам Бог не может существовать без мудрых людей", - сказал Лютер, и с полным

- 39. «Буддизм не обещает, а держит слово, христианство обещает все, а слова не держит» «Мученики только вредили

- 40. «Моральные люди испытывают самодовольство при угрызениях совести» «Все что не убивает меня, делает только сильнее» «Любите,

- 41. Экзистенциализм Серён Кьеркегор (1813-1855 гг) Изучал философию и теологию в Копенгагенском университете. После разрыва с невестой

- 42. Кьеркегор родился в религиозной семье зажиточного коммерсанта в Копенгагене и провел в этом городе почти всю

- 43. Кьеркегора занимает особое место среди философских концепций XIX века потому, что Кьеркегор впервые откровенно выступил против

- 44. Обратил внимание на то, что современная философия увлекалась гносеологическими и логическими проблемами, созданием всеобъемлющих систем, с

- 45. ТРИ УРОВНЯ ЭКЗИСТЕНЦИИ Кьеркегор утверждал, что есть три уровня существования, три стадии жизни: эстетическая, этическая и

- 46. На этой стадии человек стремится испытать все виды наслаждения — от чувственного до высокоинтеллектуального. Музыка, театр,

- 47. ►На этической стадии господствует не стремление к наслаждению, а чувство долга. Человек отказывается от свободной игры

- 48. Он подчеркивает, что нравственный поступок требует не только знания нравственного принципа, но и решимости следовать ему,

- 49. ►Высшая стадия жизни — религиозная. На ней преодолеваются недостатки этической. На этой стадии человек, решая дилемму

- 50. Философом были выделены понятия: неподлинное существование – полная подчиненность человека обществу, «жизнь со всеми», «жизнь как

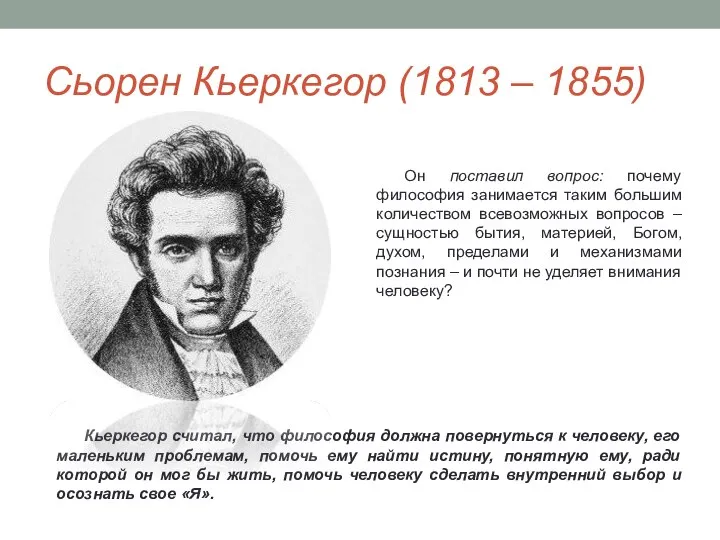

- 51. ФИЛОСОФИЯ КЬЕРКЕГОРА – ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА Поставил вопрос: почему философия почти не уделяет внимания человеку, не изучает

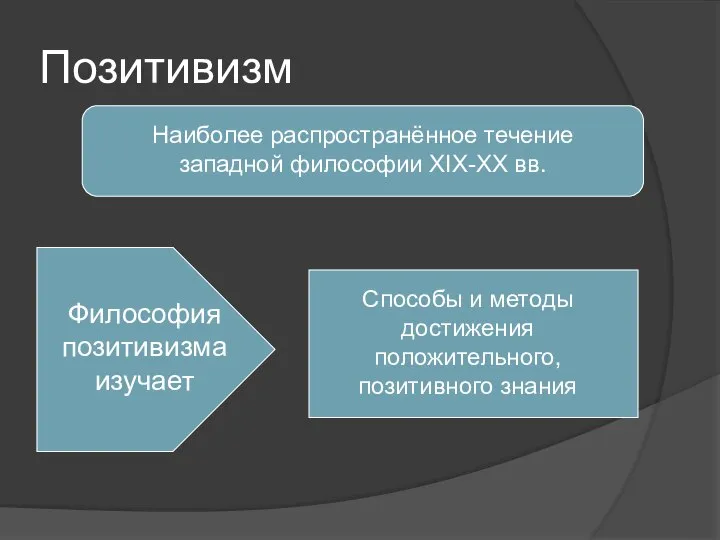

- 52. Позитивизм Наиболее распространённое течение западной философии XIX-XX вв. Философия позитивизма изучает Способы и методы достижения положительного,

- 53. 1. Классический позитивизм 2. Эмпириокритицизм 3. Логический позитивизм (неопозитивизм) 4. Постпозитивизм

- 54. КЛАССИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ Философия должна исследовать лишь факты, освободиться от любой оценочной роли

- 55. ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ Критика с позиций опыта

- 56. ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ (НЕОПОЗИТИВИЗМ) Идея о том, что для познания мира необходимы наблюдаемые доказательства

- 57. ПОСТПОЗИТИВИЗМ Критическое отношение к учениям, которые были развиты в рамках неопозитивизма

- 58. ФИЛОСОФИЯ ПОЗИТИВИЗМА ВСЕГДА ТРЕБОВАЛА МЫСЛИТЬ ЯСНО, РАЗУМНО, РАЦИОНАЛЬНО, МАКСИМАЛЬНО АРГУМЕНТИРОВАНО И ДОКАЗАТЕЛЬНО, С УЧЕТОМ ВСЕХ ТОНКОСТЕЙ

- 59. Основоположник позитивизма Огюст Конт (1798-1857) – французский мыслитель, основоположник позитивизма. «Знать – чтобы предвидеть, предвидеть –

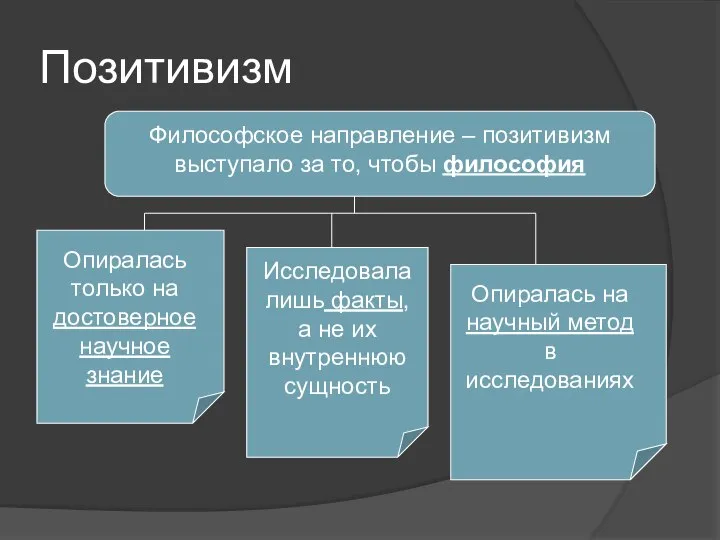

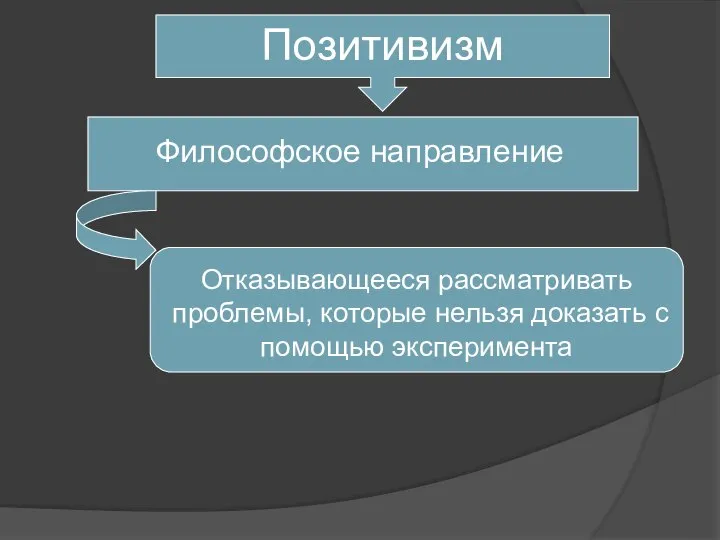

- 60. Позитивизм Философское направление – позитивизм выступало за то, чтобы философия Опиралась только на достоверное научное знание

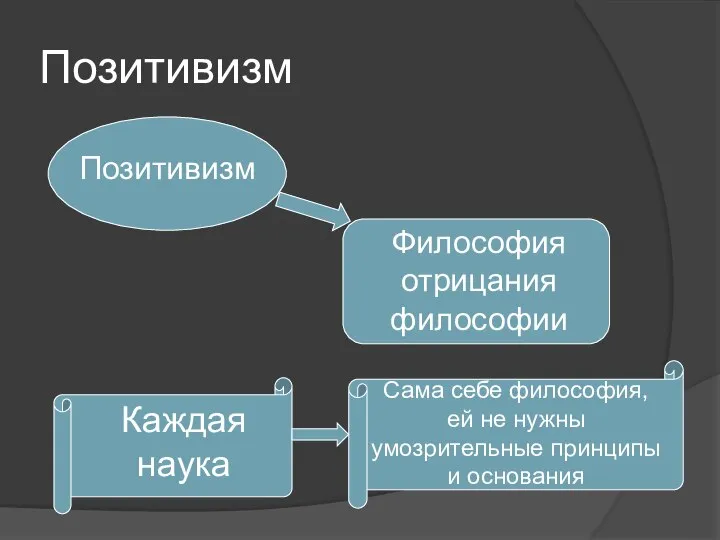

- 61. Позитивизм Позитивизм Философия отрицания философии Каждая наука Сама себе философия, ей не нужны умозрительные принципы и

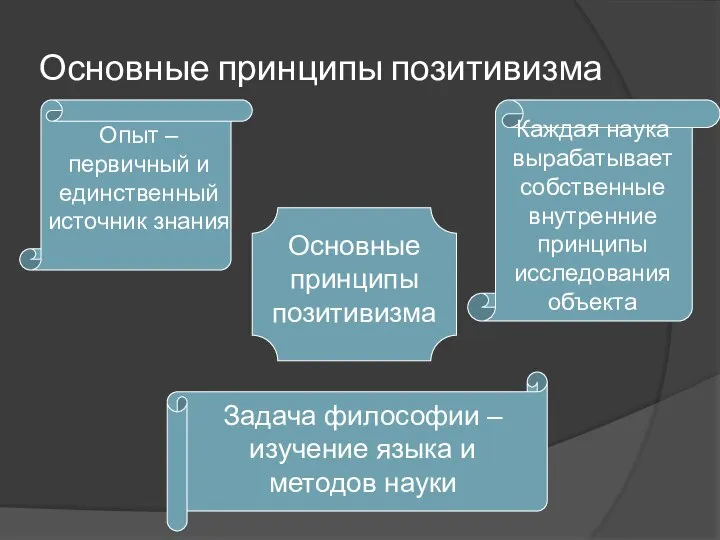

- 62. Основные принципы позитивизма Основные принципы позитивизма Опыт – первичный и единственный источник знания Каждая наука вырабатывает

- 63. Философское направление Отказывающееся рассматривать проблемы, которые нельзя доказать с помощью эксперимента Позитивизм

- 64. Неопозитивизм Как особое философское направление неопозитивизм получил широкое распространение в англоязычных странах Наиболее известные представители неопозитивизма

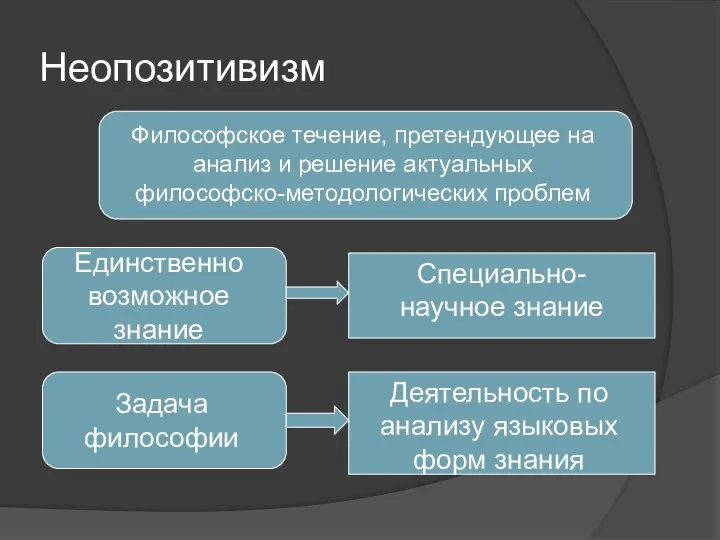

- 65. Неопозитивизм Философское течение, претендующее на анализ и решение актуальных философско-методологических проблем Единственно возможное знание Специально-научное знание

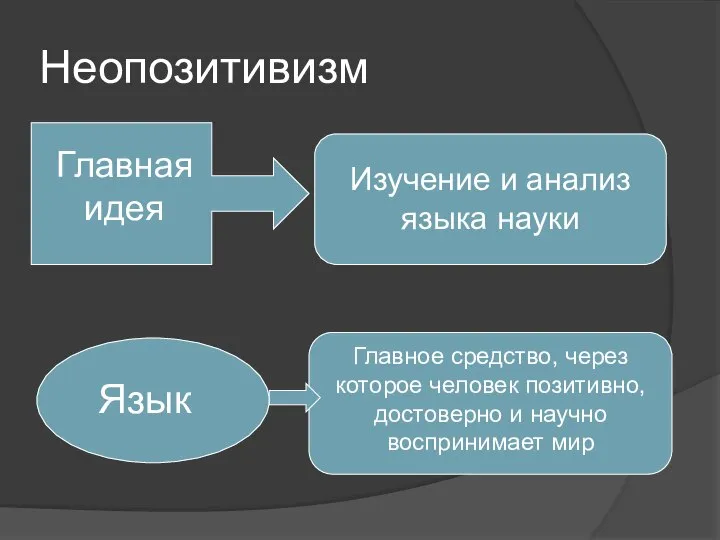

- 66. Неопозитивизм Главная идея Изучение и анализ языка науки Язык Главное средство, через которое человек позитивно, достоверно

- 67. Представители позитивизма и неопозитивизма Герберт Спенсер 1820-1903 Эрнст Мах 1838-1916 Рихард Авенариус 1843-1896 Мориц Шлик 1882-1936

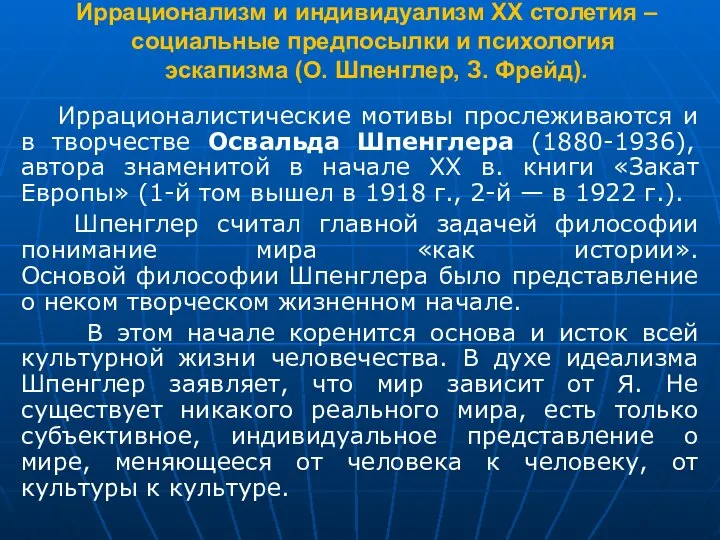

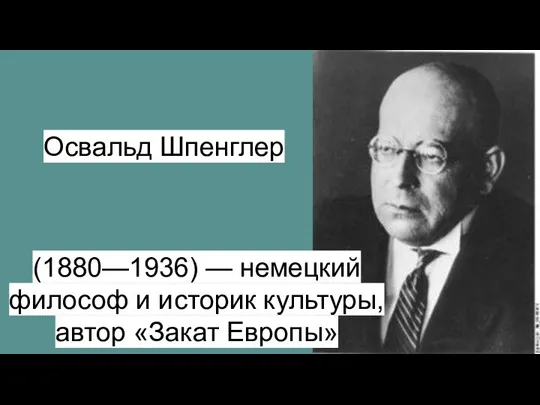

- 68. Иррационализм и индивидуализм XX столетия – социальные предпосылки и психология эскапизма (О. Шпенглер, З. Фрейд). Иррационалистические

- 69. Шпенглер отрицает существование всемирной истории как единого закономерного поступательного процесса. История развивается циклами, кругами; эти циклы

- 70. Шпенглер перечисляет восемь культур, достигших своего завершения: китайская, вавилонская, египетская, индийская, античная, арабская, западная, майя. Русская

- 71. «Что же направляет жизнь каждого человека? Центром моего построения служит идея судьбы. Понятие судьбы объяснить невозможно.

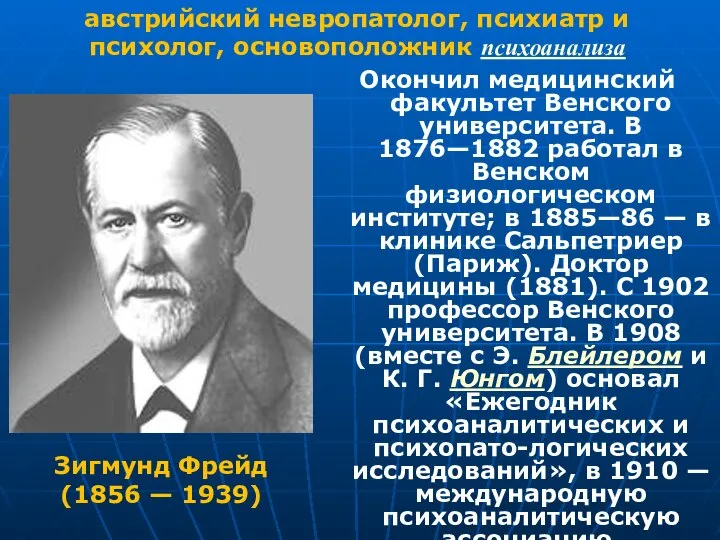

- 72. Окончил медицинский факультет Венского университета. В 1876—1882 работал в Венском физиологическом институте; в 1885—86 — в

- 73. Работы Психопатология обыденной жизни, М., 1910 Три статьи о теории полового влечения, М., 1911 Толкование сновидений,

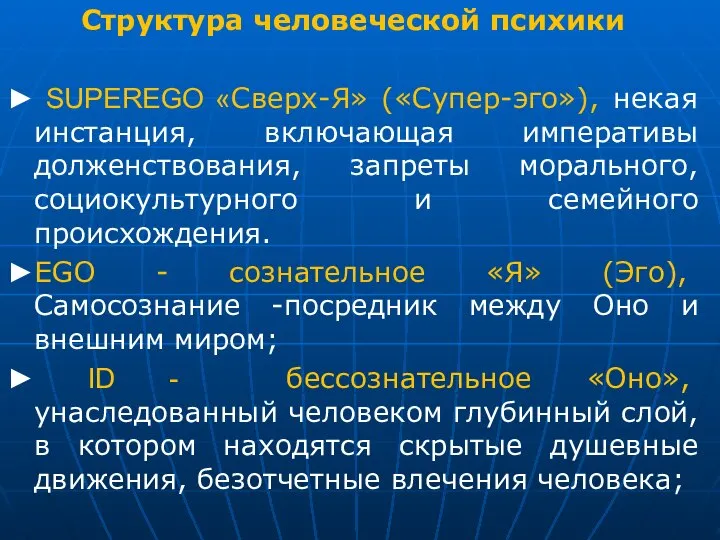

- 74. Структура человеческой психики ► SUPEREGO «Сверх-Я» («Супер-эго»), некая инстанция, включающая императивы долженствования, запреты морального, социокультурного и

- 75. «Оно» руководствуется принципом удовлетворения. «Я» — принципом реальности. «Сверх-Я» — принципом долженствования.

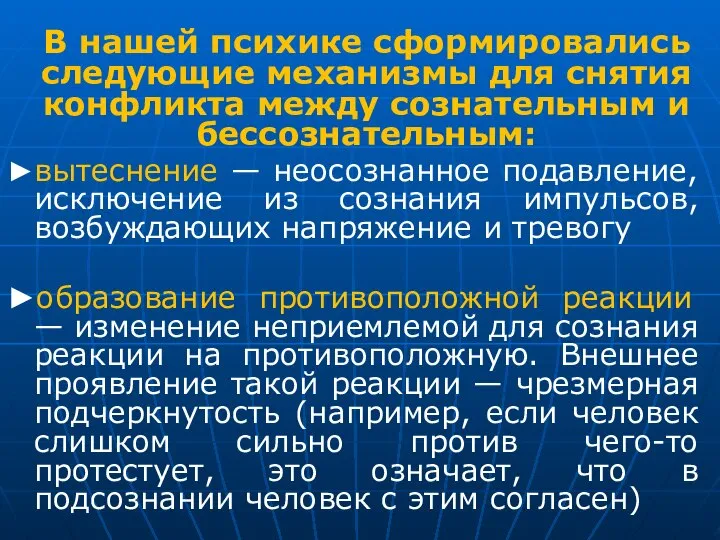

- 76. В нашей психике сформировались следующие механизмы для снятия конфликта между сознательным и бессознательным: ►вытеснение — неосознанное

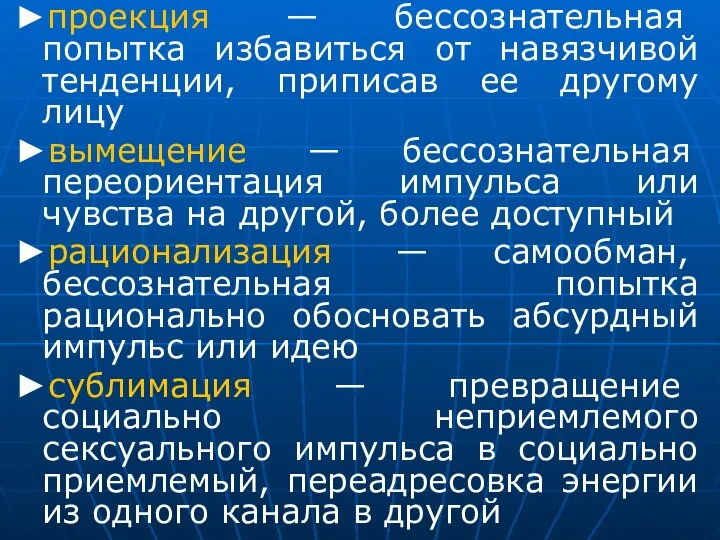

- 77. ►проекция — бессознательная попытка избавиться от навязчивой тенденции, приписав ее другому лицу ►вымещение — бессознательная переориентация

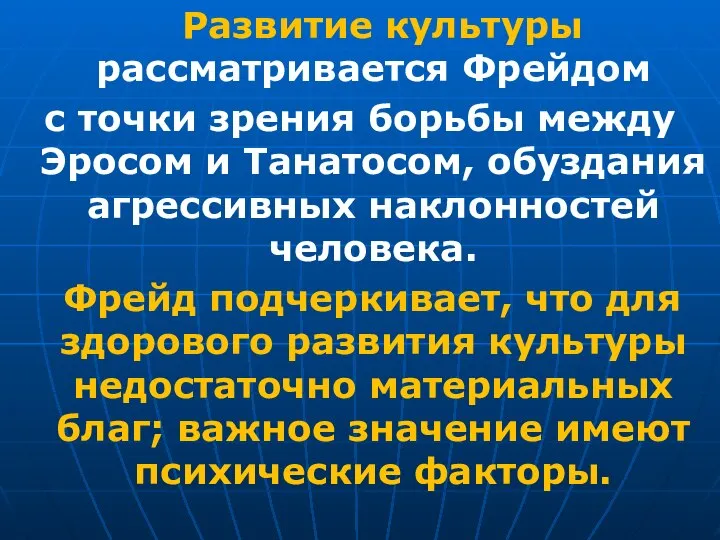

- 78. Развитие культуры рассматривается Фрейдом с точки зрения борьбы между Эросом и Танатосом, обуздания агрессивных наклонностей человека.

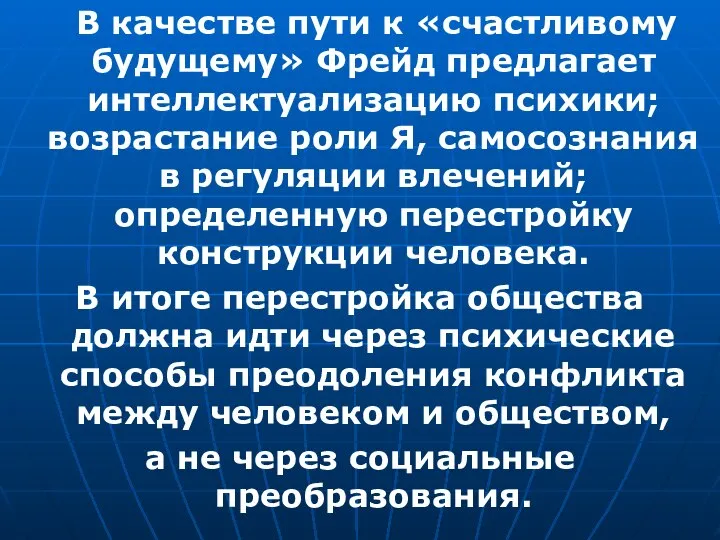

- 79. В качестве пути к «счастливому будущему» Фрейд предлагает интеллектуализацию психики; возрастание роли Я, самосознания в регуляции

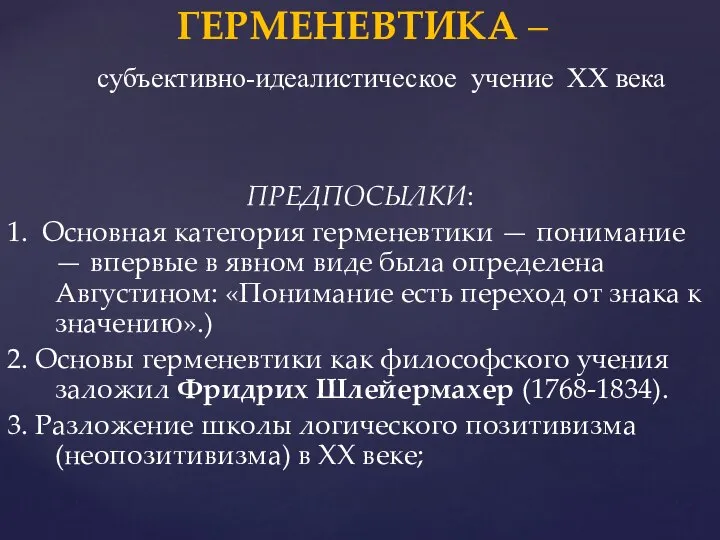

- 80. ПРЕДПОСЫЛКИ: 1. Основная категория герменевтики — понимание — впервые в явном виде была определена Августином: «Понимание

- 81. Согласно Шлейермахеру («Диалектика» ), герменевтика— метод понимания исторических памятников и текстов. Подобно умению читать, писать, логично

- 82. Шлейермахер выдвигает принцип: следует сначала понять целое, чтобы стали ясны части и элементы. Нужно, чтобы текст,

- 83. Идеи Шлейермахера продолжил Вильгельм Дильтей (1833-1911). Он противопоставляет естественнонаучное и гуманитарное знание. Выделяя два класса наук,

- 84. По Дильтею, конечная единица сознания — переживание (а не ощущение или восприятие). Жизнь — это последовательность

- 85. Ханс Георг Гадамер (1900-2002) и Поль Рикер (р. 1913) фактически отождествляют философию с герменевтикой, считая объектом

- 86. Гадамер («Истина и метод» 1960): «Бытие, которое может быть понято, есть язык». Мы можем иметь дело

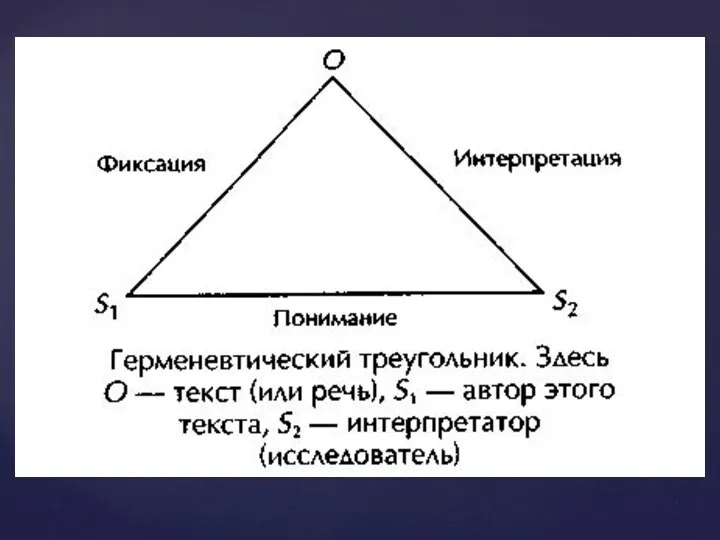

- 88. По Гадамеру , подлинное понимание требует учета многих факторов: характера связи интерпретатора и текста, исторических обстоятельств,

- 89. ПРЕДПОНИМАНИЕ: «...Мы понимаем дошедший до нас текст на основании смысла ожиданий, почерпнутых из нашего собственного предварительного

- 90. Каковы источники предпонимания? Гадамер склоняется к тому, что предпонимание базируется не столько на рациональном знании, сколько

- 91. Концепция предпонимания дает возможность Гадамеру предложить решение ряда проблемных ситуаций. Одна из них — так называемый

- 92. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ С давних времен человек в той или иной мере постоянно был объектом философских размышлений, но

- 93. Экзистенция – это существование человека как духовного существа Что экзистенциализм взял у С. Кьеркегора и Ф.

- 94. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (ОТ ЛАТ. EXSISTENTIA — СУЩЕСТВОВАНИЕ) ПРЕДПОСЫЛКИ: 1. Вступление Европы в эпоху империализма, 1-я мировая война

- 95. уникальность человеческой личности, глубина его чувств, переживаний, тревог, надежд противоречие между человеческим внутренним миром и окружающей

- 96. проблема одиночества, заброшенности человека (человек одинок в окружающем мире, у него нет «системы координат», где он

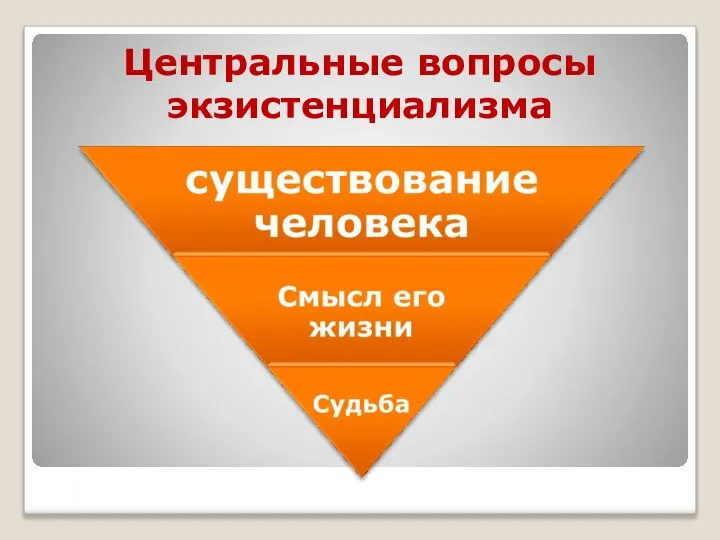

- 97. Основная проблема экзистенциализма Экзистенциализм сформировался в первой половине XX в. В середине века он был заметным

- 98. Центральные вопросы экзистенциализма

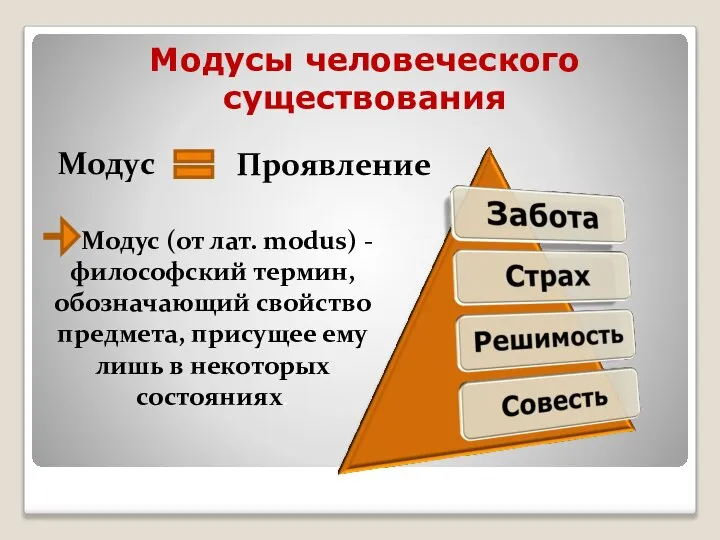

- 99. Модусы человеческого существования Модус (от лат. modus) - философский термин, обозначающий свойство предмета, присущее ему лишь

- 100. Сьорен Кьеркегор (1813 – 1855) Он поставил вопрос: почему философия занимается таким большим количеством всевозможных вопросов

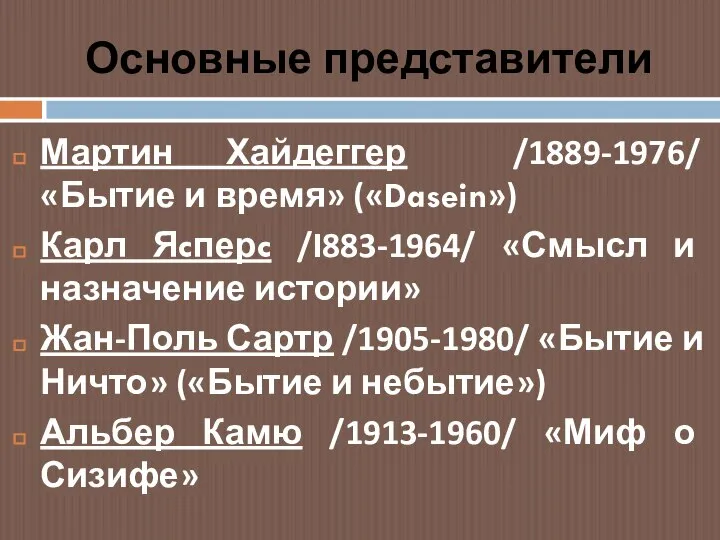

- 101. Основные представители Мартин Хайдеггер /1889-1976/ «Бытие и время» («Dasein») Карл Яcперc /I883-1964/ «Смысл и назначение истории»

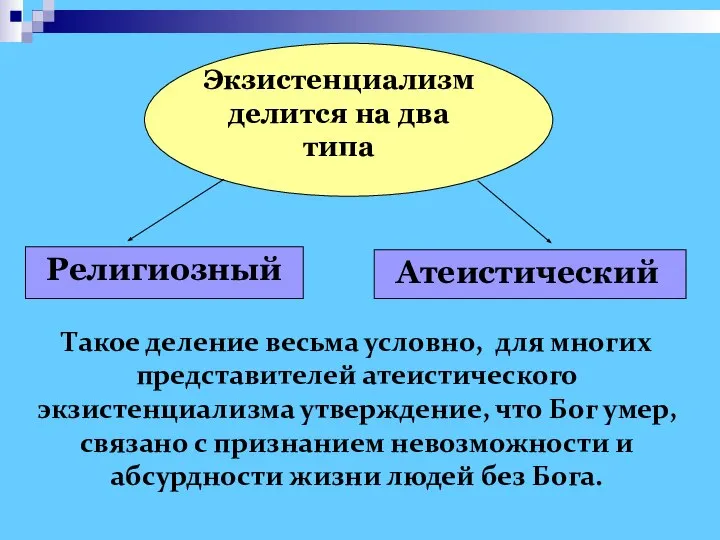

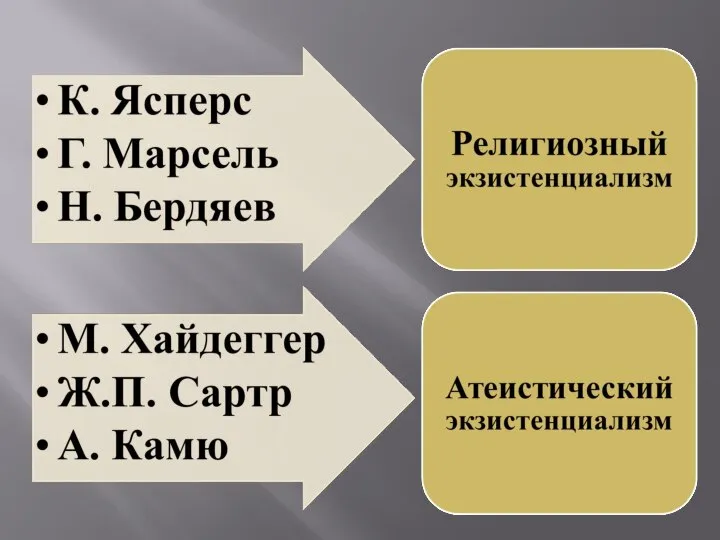

- 102. Экзистенциализм делится на два типа Религиозный Атеистический Такое деление весьма условно, для многих представителей атеистического экзистенциализма

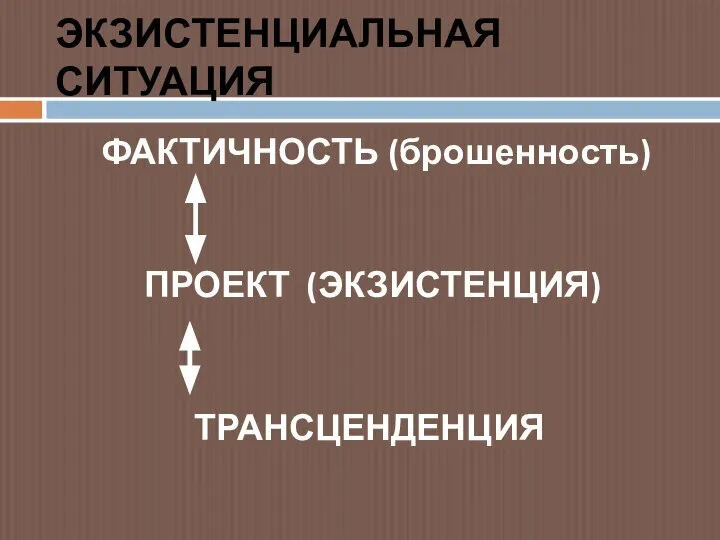

- 104. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ФАКТИЧНОСТЬ (брошенность) ПРОЕКТ (ЭКЗИСТЕНЦИЯ) ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ

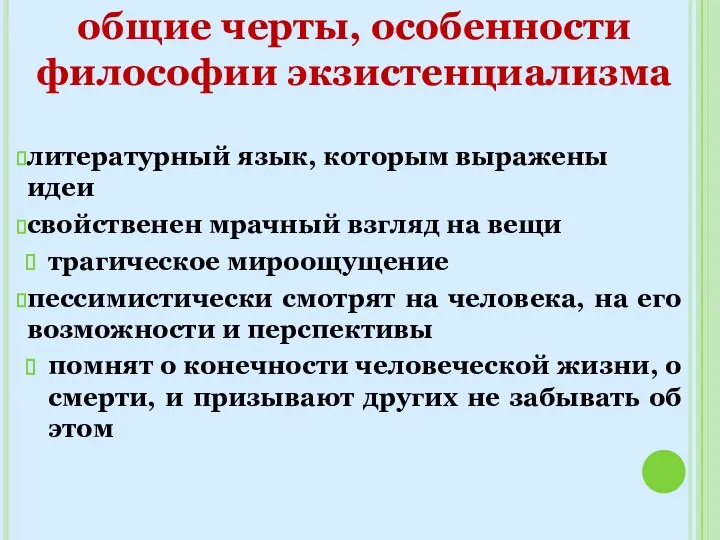

- 105. общие черты, особенности философии экзистенциализма литературный язык, которым выражены идеи свойственен мрачный взгляд на вещи трагическое

- 106. общие черты, особенности философии экзистенциализма склонны подчеркивать бессилие человека, его стремление к счастью, радости невозможность для

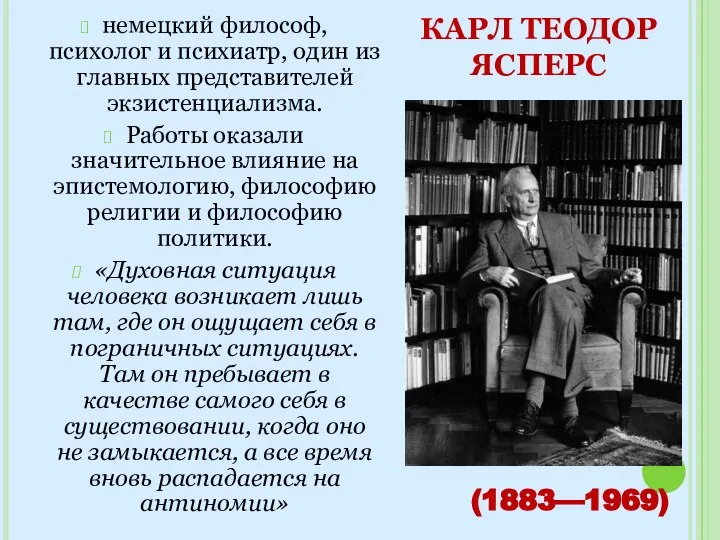

- 107. КАРЛ ТЕОДОР ЯСПЕРС немецкий философ, психолог и психиатр, один из главных представителей экзистенциализма. Работы оказали значительное

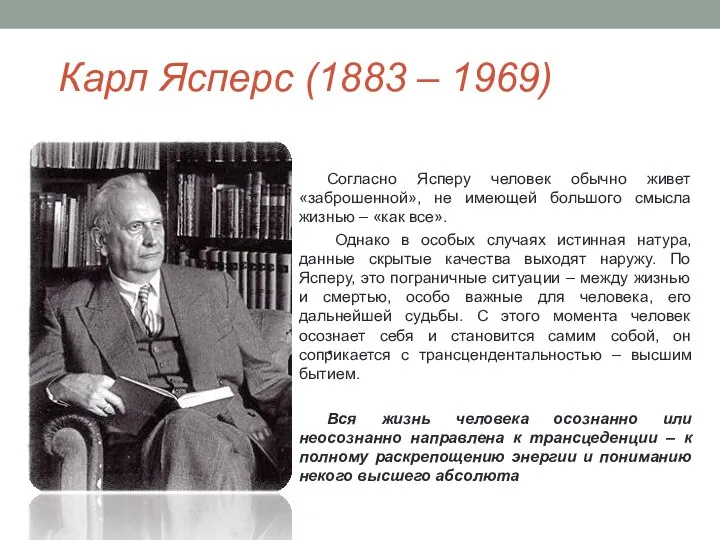

- 108. ФИЛОСОФИЯ КАРЛА ЯСПЕРСА Согласно Ясперсу человек обычно живет «заброшенной», не имеющей большого смысла жизнью – «как

- 109. Ясперс начал свою академическую карьеру в качестве психолога, его профессиональный интерес к философии начал развиваться в

- 110. Бытие в концепции Ясперса имеет троякое членение: 1) предметное бытие, или «бытие-в-мире»; 2) экзистенция, т. е.

- 111. Ясперс оказал решающее влияние на экзистенциализм 20 в. Он стремился соединить идеи Кьеркегора и Ницше с

- 112. «Массы возникают там, где люди лишены,| своего подлинного мира, корней и почвы, где они стали управляемыми

- 113. Ясперс решительно отмежевывается от рационалистической линии в философии, отрицая саму возможность существования философии как науки. Философия

- 114. Вся жизнь человека осознанно или неосознанно направлена к трансцеденции – полному раскрепощению энергии и пониманию некого

- 115. Изменения в человеческом бытии Ясперс называет одухотворением, в ходе которого человек открывается для новых безграничных возможностей.

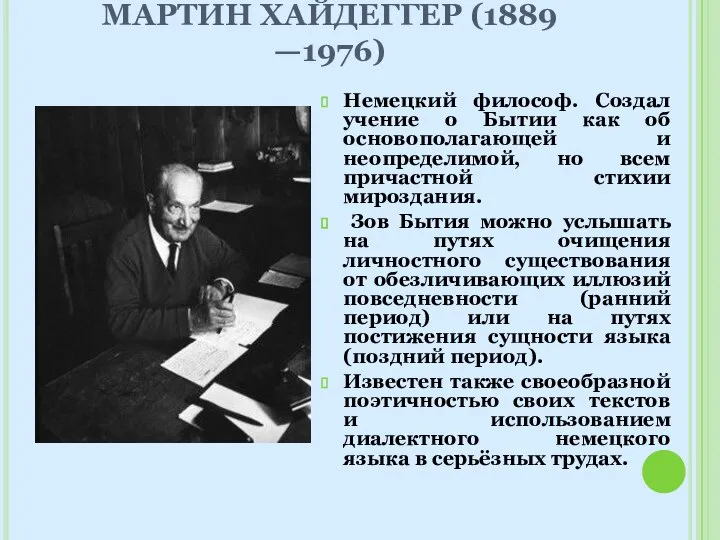

- 116. МАРТИН ХАЙДЕГГЕР (1889 —1976) Немецкий философ. Создал учение о Бытии как об основополагающей и неопределимой, но

- 117. Карл Ясперс (1883 – 1969) Согласно Ясперу человек обычно живет «заброшенной», не имеющей большого смысла жизнью

- 118. Философия Хайдеггера заново ставит вопрос о смысле бытия. Опираясь на феноменологический метод (Гуссерль), Хайдеггер последовательно проводит

- 119. Человек обладает особым бытием, но живет в мире сущего, как вещь, но вещь особая. Признают существование

- 120. Хайдеггер различает сущее (существование) и бытие. Бытие — это не какая-то существующая вещь, предметы, явления, это

- 121. «Бытие и время» (1927): проблема субъективности и заброшенности человека в этот чуждый мир. Важнейшая характеристика бытия

- 122. Экзистенция, по Хайдеггеру, - бытие, к которому человек сам себя относит, наполненность бытия человека конкретикой; его

- 123. «Бытие с другими» засасывает человека, направлено на его полную ассимиляцию, обезличивание, превращение в «такого, как все».

- 124. Формы человеческого бытия — «экзистенциалы». Их три: 1.«брошенность» (мы находим себя уже существующими в мире, без

- 125. Мартин Хайдеггер /1889-1976/ ► Основу, сущность человеческого существования составляет его конечность, временность; ► Поэтому время должно

- 126. Для характеристики истинного мышления термин Хайдеггер употребляет «вслушивание»: бытие нельзя видеть, ему можно только внимать. Преодоление

- 127. При современном отношении к языку как к орудию язык технизируется, становится средством передачи информации и тем

- 128. В пограничных ситуациях, в состояниях на грани жизни и смерти, при трагических поворотах судьбы человек осознает

- 129. ЖАН-ПОЛЬ САРТР (1905- 1980) Французский философ, представитель атеистического экзистенциализма (в 1952—1954 годах Сартр занимал близкие к

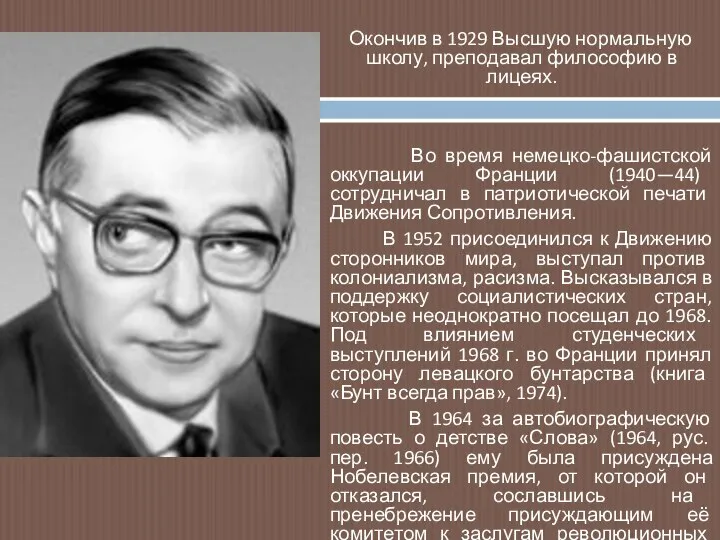

- 130. Окончив в 1929 Высшую нормальную школу, преподавал философию в лицеях. Во время немецко-фашистской оккупации Франции (1940—44)

- 131. Сартр Жан-Поль (1905 - 1980) Центральным понятием сартровской философии является «для-себя-бытие». «Для-себя-бытие» - высшая реальность для

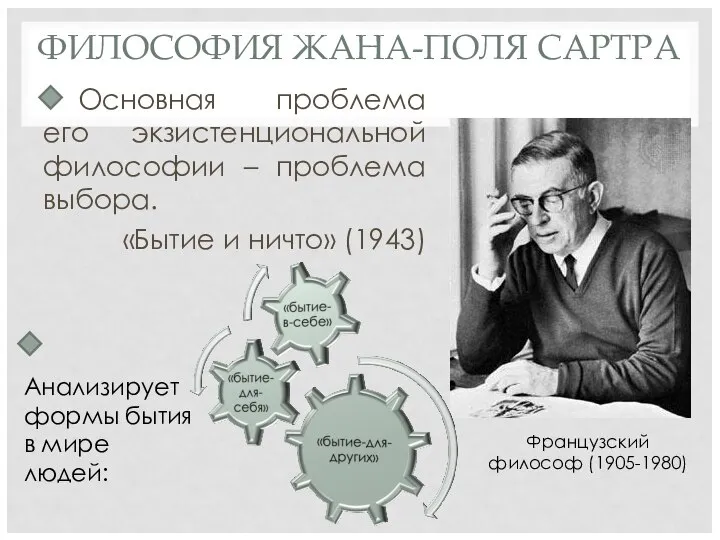

- 132. ФИЛОСОФИЯ ЖАНА-ПОЛЯ САРТРА Основная проблема его экзистенциональной философии – проблема выбора. «Бытие и ничто» (1943) Французский

- 133. Центральным понятием является «для-себя-бытие». Это высшая реальность для человека, приоритетность для него прежде всего его собственного

- 134. Важнейшее условие жизни человека, основание активности – свобода. Человек находит свою свободу и проявляет ее в

- 135. Смысл деятельности человека, его жизни заключается в том – чтобы найти подлинное бытие. Ж.П. Сартр –эту

- 136. Истинное бытие – внутри, т.е. в экзистенции. Человек это понимает только пограничных ситуациях, когда переживает страх

- 137. Роман «Тошнота» (1938) «Бытие и Ничто» (1943) ► Существует пропасть между идеалом и действительностью, намерением и

- 138. Если человек свободен и сам себя делает тем, чем он является, то он не зависит от

- 139. АЛЬБЕР КАМЮ (1913 —1960) Французский писатель и философ, представитель экзистенциализма, получил нарицательное имя при жизни «Совесть

- 140. Альбер Камю /1913-1960/ Родился в семье рабочего. Учился на философском факультете Алжирского университета. Занимался театральной и

- 141. АЛЬБЕР КАМЮ (1913–1960) французский писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957. Камю начал писать, не достигнув

- 142. Эволюция философских воззрений Камю непосредственно связана с историческими обстоятельствами. Два цикла произведений: Теме абсурда посвящены работы

- 143. ФИЛОСОФИЯ АЛЬБЕРА КАМЮ. Главная проблема его экзистенциональной философии - проблема смысла жизни. «Эссе об абсурде» (1942)

- 144. А. КАМЮ – ПРОБЛЕМА БУНТАРСТВА И СВОБОДЫ полагал единственным средством борьбы с абсурдом признание его данности.

- 145. Высшим воплощением абсурда являются разнообразные попытки насильственного улучшения общества фашизм, сталинизм и т. п. Будучи гуманистом

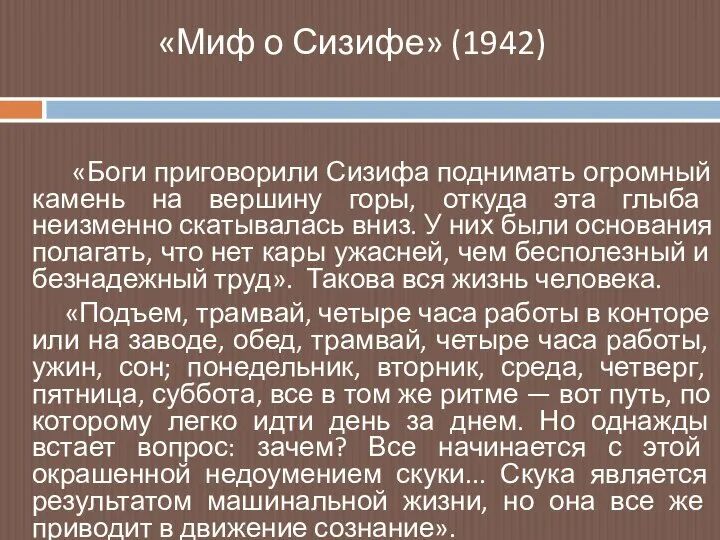

- 146. «Миф о Сизифе» (1942) «Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба

- 147. Обрести свободу можно, лишь восстав против всемирного абсурда. Бунт и свобода нераздельны. «Бунт — это одно

- 148. Принцип абсурда – исходный постулат концепции Камю. Камю приводит два главных доказательства абсурдности, безосновательности жизни: соприкосновение

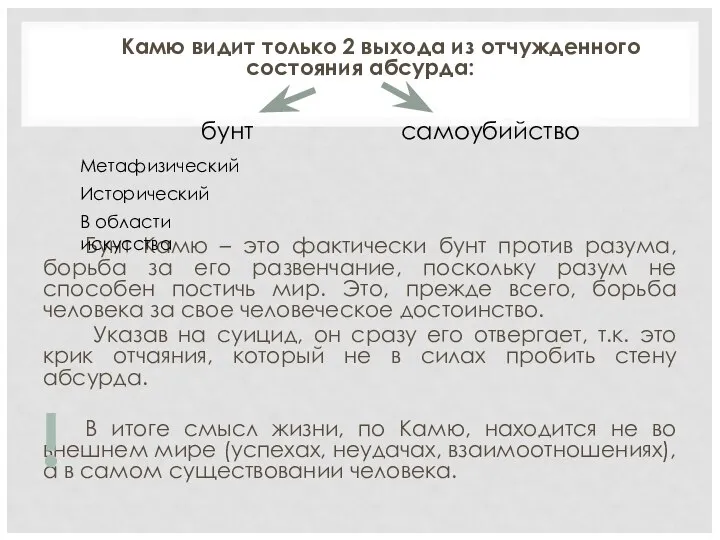

- 149. Камю видит только 2 выхода из отчужденного состояния абсурда: Бунт Камю – это фактически бунт против

- 150. БУДУЩЕЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА Философия существования очень популярна в современной Западной Европе и актуальна для нее. В настоящее

- 151. Творчество Эрнеста Хемингуэя и экзистенциализм Одна из ключевых тем в этической проблематике экзистенциальной философии - «тема

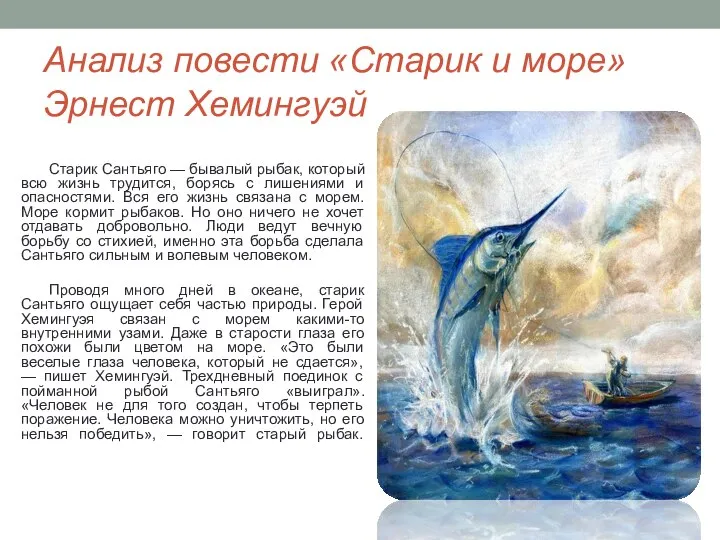

- 152. Анализ повести «Старик и море» Эрнест Хемингуэй Старик Сантьяго — бывалый рыбак, который всю жизнь трудится,

- 153. Сантьяго понимает и ответственность человека перед природой, чувствует свою вину перед ней. Пойманной рыбе он говорит:

- 154. Повесть «Старик и море» не только вызывает гордость за человека, которого нельзя победить. Она заставляет задуматься

- 155. ПОСТМОДЕРНИЗМ ОСНОВАНИЯ: Кризис буржуазного образа жизни и мировоззрения к концу XX века Кризис и разложение «трех

- 157. В философии второй половины XX в. получили распространение идеи скептицизма, иррационализма, антисциентизма, пессимизма … В 80-е

- 158. От постпозитивизма к постмодернизму. В 70-е гг. в постпозитивизме распространяется идея релятивности норм научно-познавательной деятельности. Намечается

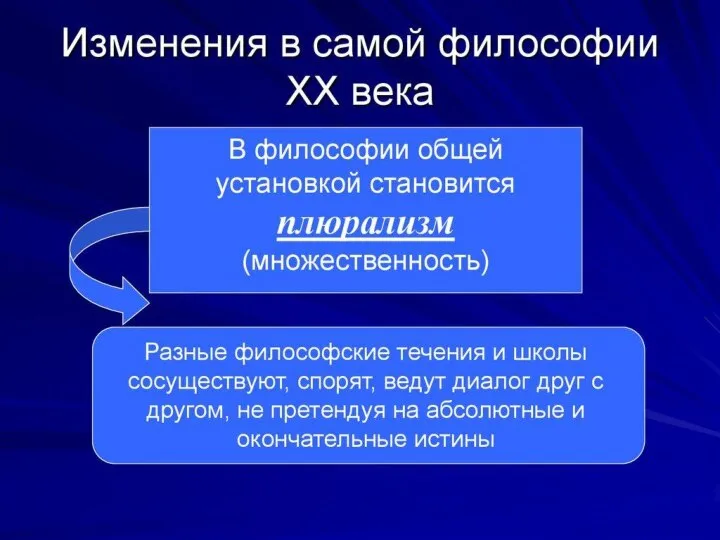

- 159. То, что названо постмодернизмом в философии, не является каким-то единым философским учением, объединенным общей программой, общими

- 160. Постструктурализм особое внимание уделяет ана- лизу текстов, что явно продолжает традиции лингвистического позитивизма и герменевтики. В

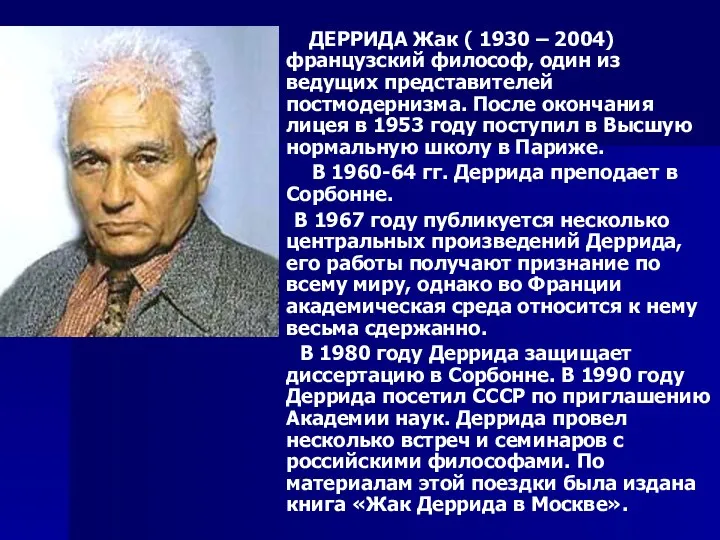

- 161. ДЕРРИДА Жак ( 1930 – 2004) французский философ, один из ведущих представителей постмодернизма. После окончания лицея

- 162. Основные положения своей философии Деррида сформулировал в работах 1960 — 1970 гг., среди которых следует выделить

- 163. Но Деррида говорит о том, что нельзя ограничиваться знаковыми структурами, нужно найти нечто, существующее до знаков

- 164. В тексте обнаруживается множество сходств и различий. «Эта игра различий в результате предполагает такие синтезы и

- 165. Деррида утверждает, что в ходе деконструкции философских текстов в них обнаруживаются следы «переклички» с другими текстами,

- 166. Ролан Барт (1915-1980), подчеркивая большое значение текста, ввел понятие «смерть автора». Текст сам по себе настолько

- 167. Жиль Делёз (1926-1994) и Феликс Гваттари (1930-1995) в книге «Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип» (1972) пишут, что

- 168. Жан Бодрийар (р. 1929) считает, что языковые структуры проходят четыре стадии развития: 1) отражение некой глубинной

- 169. Что такое «симулякр»? По Бодрийару, это объект, симулирующий реальность. Казалось бы, симулякр произведен от реальности. Бодрийар,

- 170. «Все соблазн, и нет ничего, кроме соблазна. Нас хотели заставить поверить в то,что все — производство.

- 172. Скачать презентацию

Вольтéр: титан, сломивший эпоху

Вольтéр: титан, сломивший эпоху Философ, ученый и учитель йоги

Философ, ученый и учитель йоги Понятийный анализ. Работа с понятиями в ходе исследования

Понятийный анализ. Работа с понятиями в ходе исследования Социально-политическая философия эпохи Возрождения

Социально-политическая философия эпохи Возрождения Гениальность поколений

Гениальность поколений Философия и дружба

Философия и дружба Философия в картинках (для размышления)

Философия в картинках (для размышления) Древний Китай. Философские школы Китая

Древний Китай. Философские школы Китая Содержание и формы духовной деятельности

Содержание и формы духовной деятельности Античная философия. Лекция 3

Античная философия. Лекция 3 Освальд Шпенглер (1880—1936)

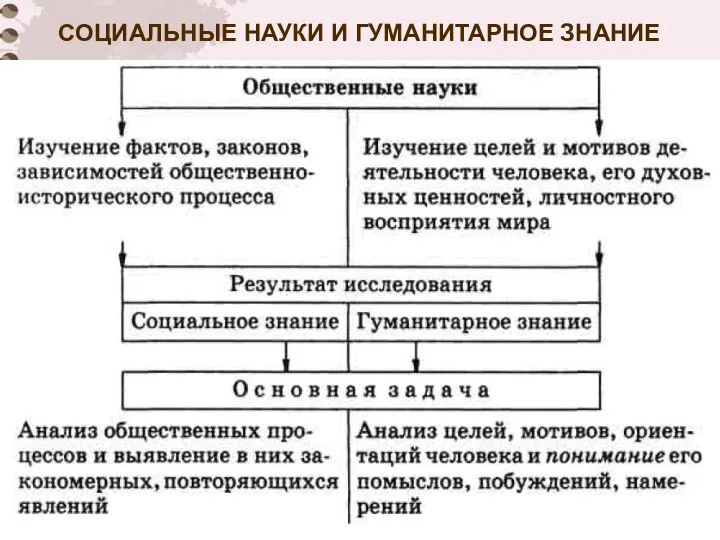

Освальд Шпенглер (1880—1936) Социальные науки и гуманитарное знание

Социальные науки и гуманитарное знание Наука как форма духовной культуры и сфера деятельности. Лекция 1

Наука как форма духовной культуры и сфера деятельности. Лекция 1 Вопросы филологии. Викторина для пятитклассников

Вопросы филологии. Викторина для пятитклассников Философия Средних веков. Философия Возрождения

Философия Средних веков. Философия Возрождения Тесты для экзамена по философии

Тесты для экзамена по философии Понятие и структура метода научного познания

Понятие и структура метода научного познания Сфера духовной культуры

Сфера духовной культуры Установите соответствие между основными философскими школами и направлениями древнеиндийской философии

Установите соответствие между основными философскими школами и направлениями древнеиндийской философии Диалектика и метафизика

Диалектика и метафизика Философия Нового времени

Философия Нового времени Философия, наука, методология и управление в Великом восстановлении наук Ф. Бэкона

Философия, наука, методология и управление в Великом восстановлении наук Ф. Бэкона Суть теории единой цивилизации

Суть теории единой цивилизации Основы научно-исследовательской работы. Вечный педагог и самовольный, но благодарный ученик

Основы научно-исследовательской работы. Вечный педагог и самовольный, но благодарный ученик Св. Бонавентура. О возвращении наук к теологии

Св. Бонавентура. О возвращении наук к теологии Логическое мышление

Логическое мышление Древнегреческий философ Платон

Древнегреческий философ Платон Джон Стюарт Милль (1806-1873)

Джон Стюарт Милль (1806-1873)