Содержание

- 2. ОРГАНИ́ЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО́ (ОВ) в геологии, природные органические соединения, присутствующие в почвах, поверхностных и подземных водах, большинстве

- 3. B магматичекие породы ОВ попадает при ассимиляции ими осадочных пород, внедрении битумов, образующихся при контактовом метаморфизме

- 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОВ ОВ горных пород, находящихся на ранних этапах преобразования в протокатагенезе (см. Катагенез рассеянного органического

- 5. Накопление ОВ НакоплениеОВ Водная среда, анаэробные условия, застойный режим, пониженная сульфатность; накопление и захоронение ОВ при

- 6. СОСТОЯНИЕ ОВ и УВ ИСХОДНОЕ ОВ ОСАДКОВ В ДИФФУЗИОННО-РАССЕЯННОМ СОСТОЯНИИ ИСТОЧНИКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОВ В УГЛЕВОДОРОДЫ •Геостатическое

- 7. Массы органического вещества убывают вследствие разрушения основной его доли и частично пополняются новой его генерацией, несравненно

- 8. С переходом ко второму этапу преобразования органического вещества происходит коренное изменение природы тех факторов , которые

- 9. Источники преобразования ОВ в УВ -Геостатическое давление (устойчивое интенсивное прогибание); -повышенный тепловой поток; внутренняя химическая энергия

- 10. ТРЕТИЙ ЭТАП преобразования органического вещества возможен только в условиях геосинклинальных погружений с присущей им повышенной активностью

- 11. ЖАР + ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗУЮТ ОРГАНИЧЕСКУЮ МАТЕРИЮ В ОСАДКАХ В КЕРОГЕН И ПОДВИЖНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ; • АНАЛОГИЯ С

- 13. Скачать презентацию

Слайд 2ОРГАНИ́ЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО́ (ОВ) в геологии, природные органические соединения, присутствующие в почвах, поверхностных

ОРГАНИ́ЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО́ (ОВ) в геологии, природные органические соединения, присутствующие в почвах, поверхностных

Первоисточник OВ – растения и животные.

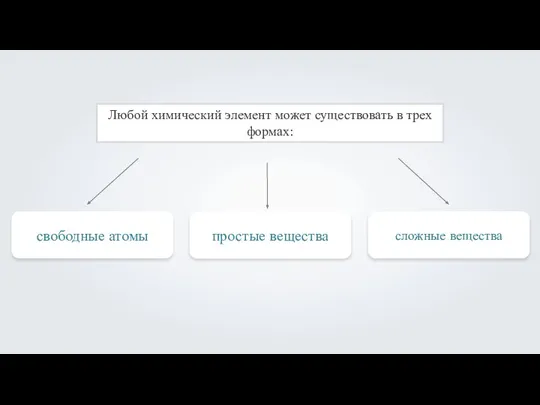

ОВ находится в твёрдом (уголь, сланцы, твёрдые битумы), жидком (нефть, жидкие битумы) и газообразном (парообразном) состоянии (газ и газоконденсат); в концентрированном (уголь, нефть, газ) или рассеянном (мелкие включения в осн. массе минер. вещества) виде.

Концентрация (% по массе) рассеянного OВ в горных породах обычно не превышает 1, концентрированное OВ в каустобиолитах составляет: в угле 50–100, углистых и горючих сланцах 20–50; нефтяных и газоконденсатных скоплениях 5–8 (относительно массы породы-коллектора).

B горных породах содержание OВ составляет: в глинистых 0,9%, алевритистых 0,45%, карбонатных и песчаных породах 0,2%; в атмосфере и гидросфере до 0,1%.

ОВ в породах находится в виде: минералов и их компонентов; автономных, обладающих собств. формой и размерами включений диаметром 0,001–0,01 мм (дисперсное ОВ), 0,01–1 мм (микродетрит) и св. 1 мм (макродетрит); автономных включений жидкой, полужидкой и твёрдой консистенции, форма и размер которых зависят от параметров межзернового пространства; в сорбированном состоянии на поверхности и внутри кристаллич. решётки минералов.

Слайд 3B магматичекие породы ОВ попадает при ассимиляции ими осадочных пород, внедрении битумов,

B магматичекие породы ОВ попадает при ассимиляции ими осадочных пород, внедрении битумов,

ОВ пород подразделяют на две категории:

сингенетичное – поступившее в осадок вместе c осн. минеральной массой и претерпевающее вместе c ней постседиментац. преобразования,

эпигенетичное – внедрившееся в горную породу на её постседиментац. этапе (ОВ магматич. пород, нефть, газ, пластовые и жильные битумы).

B сингенетичных ОВ выделяют: автохтонное – образовавшееся за счёт продукции фациальной среды, в которой отложился осадок; аллохтонное – поступившее либо из др. одновозрастных фациальных сред, либо унаследованное осадком из размывающихся более древних пород.

Изучение ОВ проводится без выделения из породы (петрографический, люминесцентномикроскопич., пирохроматографич. методы) и c выделением и последующим разделением на фракции, изучающиеся химическими, оптическими и др. методами.

Слайд 4КЛАССИФИКАЦИЯ ОВ

ОВ горных пород, находящихся на ранних этапах преобразования в протокатагенезе (см. Катагенез

КЛАССИФИКАЦИЯ ОВ

ОВ горных пород, находящихся на ранних этапах преобразования в протокатагенезе (см. Катагенез

Существует много др. классификаций ОВ (в зависимости от способов и целей анализов), одна из наиболее распространённых основана на данных пиролиза и разделяет ОВ в зависимости от величины - углеводородного индекса (HI) на 4 типа

(по 2 в гумусовом и сапропелевом ОВ), в каждом из которых выделяются разновидности co специфичекими чертами химичекого и петрографич. состава.

САПРОПЕЛЕВОЕ ОВ в основном образуется за счёт органической массы планктона, фито- и зообентоса морских и пресноводных водоёмов, иногда с примесью гумусового ОВ.

ГУМУСОВОЕ ОВ формируется преимущественно из остатков высшей растительности и почвенных микроорганизмов.

Количество и состав ОВ зависят также от фациальных условий осадконакопления. Наибольшее содержание сапропелевого ОВ характерно для морских относительно глубоководных глинистых и карбонатноглинистых литофаций, гумусового ОВ – для терригенных пород озёрноболотного генезиса.

Низкие (до 0,2%) содержания сингенетич. ОВ характерны для красноцветных и чисто карбонатных и песчаных пород. Генетическая связь ОВ и литофации, в которой оно находится, используется при палеогеографических реконструкциях и картировании нефтегазоматеринских пород. Концентрация и состав эпигенетичного ОВ являются показателями нефтегазоносности недр.

Слайд 5Накопление ОВ

НакоплениеОВ

Водная среда, анаэробные условия, застойный режим, пониженная сульфатность; накопление и захоронение

Накопление ОВ

НакоплениеОВ

Водная среда, анаэробные условия, застойный режим, пониженная сульфатность; накопление и захоронение

ПЕРВЫЙ ЭТАП включает стадии седиментогенеза и диагенеза, т. е . ту часть жизни осадка , в рамках которой все его преобразования nротекают под большим или меньшим воздействием биосферы.

Естественная история органического вещества, захороняющегося в осадках и претерnевающего вместе с ними постеnенное погружение, очень сложна и богата событиями.

С достаточной отчетливостыо в ней выделяются три самостоятельных этаnа , которые отличаются друг от друга по набору факторов, по характеру процессов преобразования и особенностям материального обмена с окружающей средой.

Слайд 6СОСТОЯНИЕ

ОВ и УВ

ИСХОДНОЕ ОВ ОСАДКОВ В ДИФФУЗИОННО-РАССЕЯННОМ

СОСТОЯНИИ

ИСТОЧНИКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОВ В УГЛЕВОДОРОДЫ

•Геостатическое давление

СОСТОЯНИЕ

ОВ и УВ

ИСХОДНОЕ ОВ ОСАДКОВ В ДИФФУЗИОННО-РАССЕЯННОМ

СОСТОЯНИИ

ИСТОЧНИКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОВ В УГЛЕВОДОРОДЫ

•Геостатическое давление

•биохимическое воздействие организмов и ферментов;

•каталитическое воздействие минералов;

• нисходящие тектонические движения (устойчивое прогибание).

Слайд 7Массы органического вещества убывают вследствие разрушения основной его доли и частично пополняются

Массы органического вещества убывают вследствие разрушения основной его доли и частично пополняются

Рассматриваемый этап завершается окончательным формированием генетичесиого типа органичесиого вещества, который в дальнейшем остается неизменным, хотя его состав и химическая структура в последствии претерпевают очень глубокие преобразования . На этом этапе окончательно формируется и фациально-генетический тип вмещающего осадка , причем значительная роль в этом принадлежит органическому веществу.

Слайд 8С переходом ко второму этапу преобразования органического вещества происходит коренное изменение природы

С переходом ко второму этапу преобразования органического вещества происходит коренное изменение природы

В органическом веществе идет своеобразное, сильно замедленное термическое разложение; каждое структурное изменение, длительно nодготовлявшееся и строго закономерное, по всей вероятности , существенно отличается по своему характеру от того , что происходит в условиях кратковременного лабораторного эксперимента.

Образующиеся низкомолекулярные продукты катагенной деструкции по мере накопления могут отделяться, благодаря чему в окружающей среде появляется новая фаза органического вещества – высокоподвижные миграционные системы. Частью это типичные для минерального компплeкca продукты - углекислота , вода , сероводород, аммиак и, вероятно , свободный азот, частью же углеводородные соединения.

Со ВТОРЫМ ЭТАПОМ преобразования органического вещества связаны генерация нефти и широкие диффузные подвижки битуминозных веществ в осадочной толще .

Слайд 9Источники преобразования ОВ в УВ

-Геостатическое давление (устойчивое интенсивное прогибание);

-повышенный тепловой поток;

Источники преобразования ОВ в УВ -Геостатическое давление (устойчивое интенсивное прогибание); -повышенный тепловой поток;

СОСТОЯНИЕ

ОВ и УВ

УВ нефтяного ряда на стадии диагенеза и катагенеза осадков в рассеянном состоянии.

Слайд 10ТРЕТИЙ ЭТАП преобразования органического вещества возможен только в условиях геосинклинальных погружений с

ТРЕТИЙ ЭТАП преобразования органического вещества возможен только в условиях геосинклинальных погружений с

Осадочный материал здесь теряет свой нормальный осадочный облик, вступая в тесное взаимодействие с продуктами магматической природы. Как и на предшествующих этапах, количество органического вещества nродолжает убывать, но механизм этой убыли принципиально иной.

Если на втором этапе термический распад органического вещества выглядел как автономное преобразование, суммарная масса продуктов которого в принципе должна уравновешиваться массой катагенных потерь , то на третьем этапе в силу исчерпания ресурсов автономного преобразования процесс возможен лишь в форме взаимодействия с минеральной средой по типу металлургических процессов .

Основным направлением такого рода процессов должна быть генерация углекислоты за счет кислорода некоторых рудных окислов, но нельзя исключать и возможность вторичных реакций, ведущих, в частности, к образованию углеводородных продуктов (метана) .

Слайд 11ЖАР + ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗУЮТ ОРГАНИЧЕСКУЮ МАТЕРИЮ В ОСАДКАХ В КЕРОГЕН И ПОДВИЖНЫЕ

ЖАР + ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗУЮТ ОРГАНИЧЕСКУЮ МАТЕРИЮ В ОСАДКАХ В КЕРОГЕН И ПОДВИЖНЫЕ

• АНАЛОГИЯ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ

ПИЩИ;

• ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ УВ (НО НЕ ИХ СЖИГАНИЯ)

ЗРЕЛОСТЬ ИСХОДНОЙ ОРГАНИКИ

Электролиз (катод)

Электролиз (катод) Уретановый каучук

Уретановый каучук Кислоты в химии

Кислоты в химии Нахождение молекулярной формулы по данным о массовых долях элементов и относительной молекулярной массе (или молярной массе)

Нахождение молекулярной формулы по данным о массовых долях элементов и относительной молекулярной массе (или молярной массе) Методы очистки воды от тяжелых металлов Выполнила: студентка 4 курса 41 группы естественно-географического факультета Кузнецова

Методы очистки воды от тяжелых металлов Выполнила: студентка 4 курса 41 группы естественно-географического факультета Кузнецова Классификация органических соединений

Классификация органических соединений IV группа главная подгруппа. Углерод

IV группа главная подгруппа. Углерод Технологии получения и преобразования текстильных материалов. Синтетические волокна (9 класс)

Технологии получения и преобразования текстильных материалов. Синтетические волокна (9 класс) Азот. Нахождение в природе

Азот. Нахождение в природе Исследовательский проект. Анализ состава соков разных производителей

Исследовательский проект. Анализ состава соков разных производителей Алканы. Способы получения алканов. Химические свойства алканов

Алканы. Способы получения алканов. Химические свойства алканов Окислительно-восстановительные реакции

Окислительно-восстановительные реакции Курсовой синтез ацетоуксусного эфира

Курсовой синтез ацетоуксусного эфира Химические явления

Химические явления Строение органических молекул. (Лекция 2)

Строение органических молекул. (Лекция 2) Элемент первой группы, калий

Элемент первой группы, калий Презентация на тему В мире индикаторов - исследовательская работа

Презентация на тему В мире индикаторов - исследовательская работа  Презентация на тему Предмет химии Вещества

Презентация на тему Предмет химии Вещества  Классификация органических соединений

Классификация органических соединений Строение атома

Строение атома Вклад Д.И. Менделеева в науку

Вклад Д.И. Менделеева в науку Химия и география. Викторина

Химия и география. Викторина Предмет органической химии

Предмет органической химии Получение металлов

Получение металлов Предельные углеводороды - алканы

Предельные углеводороды - алканы Самородные элементы. Сера. Лекция 7

Самородные элементы. Сера. Лекция 7 Презентация на тему Алкены. Строение. Изомерия. Химические свойства

Презентация на тему Алкены. Строение. Изомерия. Химические свойства  Строение электронных оболочек атома

Строение электронных оболочек атома