- Главная

- Информатика

- Администрирование подсистем защиты информации.ОЭ и надёжности ПЗИ. Лекция 8

Содержание

- 2. Вопросы: Понятие эффективности Аудит информационной безопасности компьютерных систем Методика проведения инструментальных проверок Литература Митюшин Д.А. Вопросы

- 3. 1. Понятие эффективности Анализ, синтез и применение подсистем защиты информации требует оценки эффективности их применения, используя

- 4. 1. Понятие эффективности Необходимо отметить, что сформулированное выше понятие «операция» не совпадает с понятием «операции», используемом,

- 5. 1. Понятие эффективности В связи с этим возникают следующие две задачи [Вентцель Е.С. Введение в исследование

- 6. 1. Понятие эффективности Перейдём ко второй задаче. Организовать операцию – значит каким-либо образом выбрать некоторые элементы

- 7. 1. Понятие эффективности Условно задачи организации операций можно разделить на технические (выбор рациональных технических характеристик применяемых

- 8. 1. Понятие эффективности В дальнейшем любой выбор определённого способа организации операции (в техническом или тактическом смысле)

- 9. 1. Понятие эффективности Необходимо отметить, что подсистема защиты информации представляет собой некую систему. Под системой будем

- 10. 1. Понятие эффективности В тоже время следует заметить, что в теории системного анализа в качестве постулата

- 11. 1. Понятие эффективности В научных исследованиях свойство отражения приобретает форму взаимодействия реальности и человеческого сознания. Реальность

- 12. 1. Понятие эффективности 1.1. Основные термины и определения

- 13. 1. Понятие эффективности Попробуем разобраться с термином «эффективность». ним. Рассмотрим два определения. Под эффективностью системы понимается

- 14. 1. Понятие эффективности Результат – это тот эффект, который мы получаем, применяя рассматриваемую систему в рассматриваемой

- 15. 1. Понятие эффективности Таким образом, под эффективностью системы, будем понимать степень выполнения системой решаемых ею задач

- 16. 1. Понятие эффективности В качестве показателя эффективности при исследовании операций обычно применяется или вероятность какого-то события,

- 17. 1. Понятие эффективности Однако специалисты указали, что выбранный показатель является непредставительным, так как не отражает основной

- 18. 1. Понятие эффективности К уровню информационной безопасности различных компаний, предприятий и организаций предъявляются высокие требования. При

- 19. 1. Понятие эффективности Например, в компьютерной вирусологии, несмотря на многочисленные специализированные конференции и регулярные семинары, работы

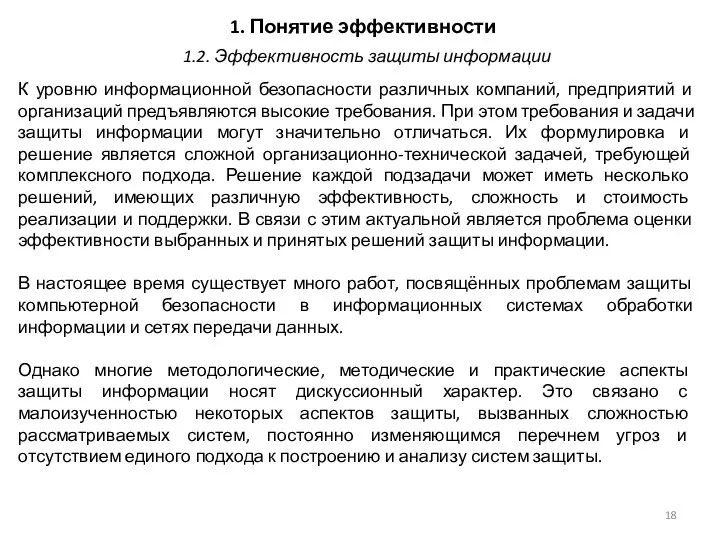

- 20. 1. Понятие эффективности На основании модели угроз разрабатывается наиболее выгодный (оптимальный) вариант построения СЗИ, который представляется

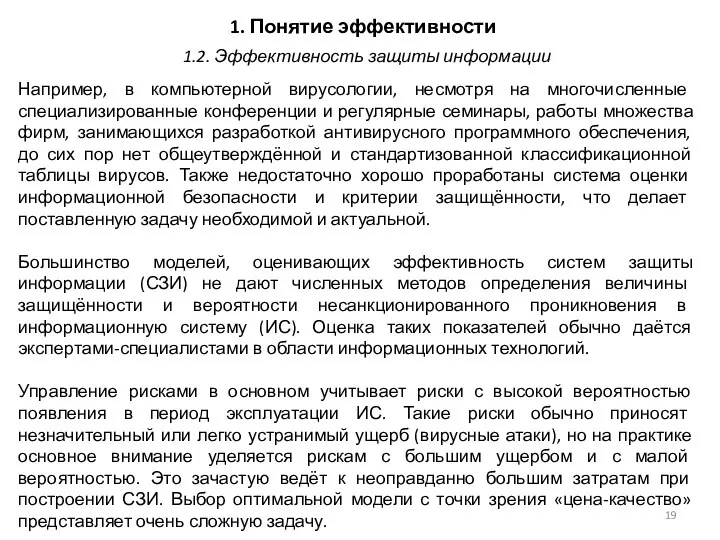

- 21. 1. Понятие эффективности В моделях защиты информации выделяют коэффициент опасности события (Косi) от ущерба (Уi), вызванного

- 22. 1. Понятие эффективности Основной задачей модели является обеспечение процесса создания системы информационной безопасности за счёт правильной

- 23. 1. Понятие эффективности 1.2. Эффективность защиты информации

- 24. 1. Понятие эффективности Коэффициент Кэф применяется для расчётов «эффективность-стоимость». Для систем защиты информации не имеющих коммерческий

- 25. 1. Понятие эффективности Процедуры испытаний, сертификации или лицензирования не устраняют полностью неопределённость свойств СЗИ или её

- 26. 1. Понятие эффективности Обычно при синтезе системы возникает проблема решения задачи с многокритериальным показателем. Некоторые авторы

- 27. 1. Понятие эффективности Во-первых, оценка оптимального уровня гарантий безопасности в определяющей степени зависит от ущерба, связанного

- 28. 1. Понятие эффективности 1.2. Эффективность защиты информации Таблица 1 - Возможные показатели эффективности СЗИ Таблица 2

- 29. 1. Понятие эффективности Для наглядного представления текущего состояния эффективности СЗИ целесообразно использовать лепестковую диаграмму, изображённую на

- 30. 1. Понятие эффективности Из приведённой диаграммы видно, что СЗИ работает эффективно, так как текущее состояние всех

- 31. 2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем Аудит информационной безопасности (ИБ) представляет собой одно из наиболее актуальных

- 32. 2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем В результате проведения аудита могут быть получены как качественные, так

- 33. 2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем Активный аудит Активный аудит представляет собой обследование состояния защищённости определённых

- 34. 2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем Опросные листы используются в процессе интервьюирования лиц, отвечающих за администрирование

- 35. 2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем Аудитор может исходить из следующих моделей, описывающих степень его знания

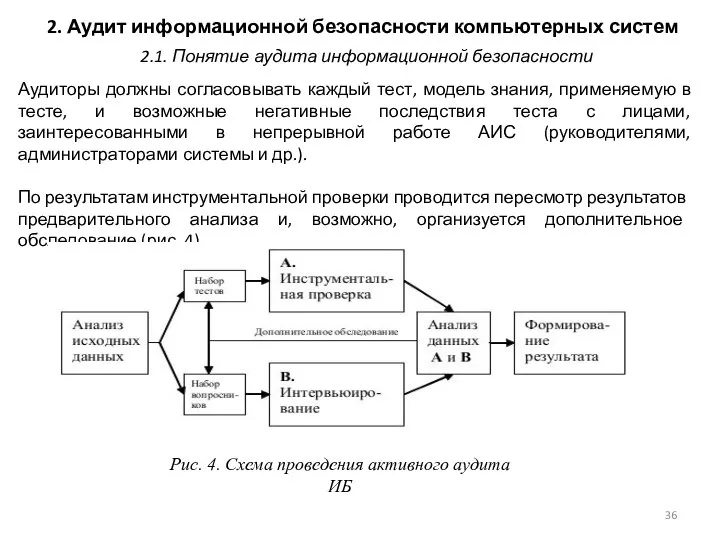

- 36. 2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем Аудиторы должны согласовывать каждый тест, модель знания, применяемую в тесте,

- 37. 2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем По результатам активного аудита создаётся аналитический отчёт, состоящий из описания

- 38. 2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем определение защищаемых активов, ролей и процессов СОИБ. Важнейшим инструментом экспертной

- 39. 2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем В рамках экспертного аудита проводится анализ организационно-распорядительных документов, таких как

- 40. 2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем Аудит на соответствие стандартам ИБ В ряде случаев проводится аудит

- 41. 3. Методика проведения инструментальных проверок Инструментальные проверки (ИП) выполняются в процессе активного аудита ИБ. Как уже

- 42. 3. Методика проведения инструментальных проверок Анализ осуществляется путём детального изучения настроек безопасности средств защиты с использованием

- 43. 3. Методика проведения инструментальных проверок прикладное ПО – надёжность элементов защиты используемых АРМ; возможные каналы утечки

- 45. Скачать презентацию

Слайд 2Вопросы:

Понятие эффективности

Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Методика проведения инструментальных проверок

Литература

Митюшин Д.А. Вопросы оценки

Вопросы:

Понятие эффективности

Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Методика проведения инструментальных проверок

Литература

Митюшин Д.А. Вопросы оценки

Оценка эффективности и анализ защищённости систем защиты информации // http://sbornik.dstu.education/articles/RU/283.pdf

Защита информации в компьютерных сетях. Практический курс: учебное пособие / А. Н. Андрончик, В. В. Богданов, Н. А. Домуховский, А. С. Коллеров, Н. И. Синадский, Д. А. Хорьков, М. Ю. Щербаков; под ред. Н. И. Синадского. Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2008. 248 с.

Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 416 е.: ил. – (Профессиональное образование).

Слайд 31. Понятие эффективности

Анализ, синтез и применение подсистем защиты информации требует оценки эффективности

1. Понятие эффективности

Анализ, синтез и применение подсистем защиты информации требует оценки эффективности

Для начала введём основные термины и определения.

В исследовании операций под операцией [Вентцель Е.С. Введение в исследование операций. – М.: Издательство «Советское радио», 1964. – 391 с.] понимается любое мероприятие (или система действий), объединённое единым замыслом и направленное на достижение определённой цели.

Примерами операций могут служить:

защита периметра сети;

применение системы антивирусной защиты;

применение межсетевого экрана;

внедрение или модернизация подсистемы защиты информации и т.д.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 41. Понятие эффективности

Необходимо отметить, что сформулированное выше понятие «операция» не совпадает с

1. Понятие эффективности

Необходимо отметить, что сформулированное выше понятие «операция» не совпадает с

Каждая операция продумывается, планируется заранее, её осуществление предполагается в каких-либо условиях. Но, как правило, не все условия, в которых будет выполняться операция и которые определяют её успех, точно известны заранее. Некоторые из них содержат элемент неопределённости, случайности. Например, нельзя заранее точно предсказать: время атаки, атакуемый узел, как поведёт себя нарушитель при его обнаружении и блокировании и т.д.

Большинство операций вообще проводится в условиях, содержащих элемент случайности, иногда очень существенный. Ни для кого не секрет, что операция, задуманная определённым образом и рассчитанная на определённый результат, может окончиться совсем иначе из-за наличия случайных факторов.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 51. Понятие эффективности

В связи с этим возникают следующие две задачи [Вентцель Е.С.

1. Понятие эффективности

В связи с этим возникают следующие две задачи [Вентцель Е.С.

задача предсказания ожидаемого успеха операции в условиях, включающих элемент случайности;

задача рациональной организации операции с учётом наличия и влияния случайных факторов.

Рассмотрим первую задачу. Так как успех операции зависит от заранее неизвестных, случайных факторов, точно предсказать исход каждой отдельной операции невозможно. Например, нельзя в точности предсказать, сколько радиоприёмников будет подавлено при постановке помех на определённом участке местности. Любое предсказание имеет смысл только в среднем, для большого числа однородных операций. Нельзя, например, предсказать, будет ли опасный сигнал перехвачен на расстоянии 53 м от защищаемого компьютера при однократном включении этого компьютера, но можно подсчитать средний процент включений, при котором сигнал будет перехвачен. Таким образом, чтобы предсказание имело смысл, исследуемая операция (по крайней мере, в принципе) должна обладать свойством повторяемости.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 61. Понятие эффективности

Перейдём ко второй задаче.

Организовать операцию – значит каким-либо образом выбрать

1. Понятие эффективности

Перейдём ко второй задаче.

Организовать операцию – значит каким-либо образом выбрать

мощность опасного сигнала от случайной антенны;

громкость голоса человека-источника информации;

степень совпадения сигнатуры кода с хранящейся в БД антивирусной программы и т. п.

С другой стороны, такими элементами могут быть способы осуществления операции, например:

число участвующих в операции единиц технических средств защиты информации;

расположение и состав программно-аппаратных средств в распоряжении злоумышленника;

расположение технических средств охраны на объекте защиты;

выход коммуникаций за пределы контролируемой зоны и т. п.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 71. Понятие эффективности

Условно задачи организации операций можно разделить на технические (выбор рациональных

1. Понятие эффективности

Условно задачи организации операций можно разделить на технические (выбор рациональных

Примеры технических задач:

выбор антивирусной программы;

выбор системы доверенной загрузки и т. п.

Примеры тактических задач:

выбор способа реагирования при обнаружении угрозы (если она не запрограммирована при срабатывании системы защиты);

выбор месторасположения видеокамер систем видеонаблюдения и т. п.

Однако не всегда удаётся провести чёткую границу между техническими и тактическими задачами исследования операций. Например, сервер безопасности, предназначенная для управления процедурами разграничения доступа, может рассматриваться с двух точек зрения:

как средство управления всеми элементами сети (включая сам сервер);

как техническое устройство, характеристики которого должны быть выбраны рациональным образом.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 81. Понятие эффективности

В дальнейшем любой выбор определённого способа организации операции (в техническом

1. Понятие эффективности

В дальнейшем любой выбор определённого способа организации операции (в техническом

Основная цель и содержание исследования операций [Вентцель Е.С. Введение в исследование операций. – М.: Издательство «Советское радио», 1964. – 391 с.] – количественное обоснование рациональных (иначе, оптимальных) решений. Из всех возможных способов организации операции выделяется тот или те, которые оказываются по тем или иным соображениям более выгодными.

Однако само принятие решения выходит за рамки исследования операций и относится к компетенции ответственного лица, которое, опираясь на ряд известных ему данных (в том числе и на расчёты, связанные с математическими исследованиями), производит окончательный выбор того или другого варианта.

Это лицо будем называть «лицом, принимающим решение» (ЛПР). Даже в тех случаях, когда процесс управления максимально автоматизирован, это правило остаётся в силе: ЛПР нужно принять решение, например, по разумному выбору управляющего алгоритма.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 91. Понятие эффективности

Необходимо отметить, что подсистема защиты информации представляет собой некую систему.

1. Понятие эффективности

Необходимо отметить, что подсистема защиты информации представляет собой некую систему.

Элемент системы – это объект (процесс), выполняющий определённые функции и не подлежащий дальнейшему разделению в рамках поставленной задачи Совокупность однородных элементов системы иногда называют компонентами.

Необходимо отметить, что система может состоять из подсистем, т.е. из систем, являющимися элементами рассматриваемой системы (например, подсистемы антивирусной защиты, подсистема парольного доступа и т.д.).

Кроме того, ПЗИ решает поставленную задачу не саму по себе, а в интересах некой надсистемы (информационная система), т.е. системы, элементом которой является рассматриваемая система. Таким образом, при оценке комплексов необходимо использовать системный подход и методы системного анализа.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 101. Понятие эффективности

В тоже время следует заметить, что в теории системного анализа

1. Понятие эффективности

В тоже время следует заметить, что в теории системного анализа

Однако никакое исследование операций невозможно без моделирования. Философской базой [Теоретические основы системного анализа / Новосельцев В.И. [и др.] ; под ред. В. И. Новосельцева. – М.: Майор, 2006. – 592 с] моделирования является теория отражения, точнее, исходный постулат об отражении как специфическом взаимодействии двух систем, в результате которого одна система отображается в другой.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 111. Понятие эффективности

В научных исследованиях свойство отражения приобретает форму взаимодействия реальности и

1. Понятие эффективности

В научных исследованиях свойство отражения приобретает форму взаимодействия реальности и

Математически это можно выразить следующим образом.

Допустим, существует некая система-оригинал, которую обозначим как S0. Её модель S есть некая иная система, представляющая собой образ (подобие) системы S0. Это происходит при моделирующем отображении (соответствии подобия) оригинала, что обозначают записью: f: (S0) → S. Круглые скобки в данной записи означают, что f – частично определённое отображение, т.е. не все черты оригинала S0 отражаются моделью S.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 121. Понятие эффективности

1.1. Основные термины и определения

1. Понятие эффективности

1.1. Основные термины и определения

Слайд 131. Понятие эффективности

Попробуем разобраться с термином «эффективность». ним. Рассмотрим два определения.

Под эффективностью

1. Понятие эффективности

Попробуем разобраться с термином «эффективность». ним. Рассмотрим два определения.

Под эффективностью

Эффективность операции – степень её приспособленности к выполнению стоящей перед ней задачи. Чем лучше организована операция, тем она эффективнее.

Оба этих определения похожи. Но есть некоторые различия. Первое определение даёт нам понятие эффективности системы, например, исследуемого СЗИ, а второе – эффективности его применения для решения определённых задач. Однако в ряде случаев первое определение может характеризовать и эффективность применения системы.

В то же время необходимо отметить следующее. Любая операция представляет собой некое мероприятие (целенаправленное действие), осуществляемая при учёте трёх факторов:

– результат;

– затрачиваемое время;

– затрачиваемые ресурсы.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 141. Понятие эффективности

Результат – это тот эффект, который мы получаем, применяя рассматриваемую

1. Понятие эффективности

Результат – это тот эффект, который мы получаем, применяя рассматриваемую

Без времени в пространстве ничего не происходит, поэтому при исследовании операций необходимо ограничивать время на проведение операции, ибо любая операция имеет конечное время своего существования. Временной фактор может быть ограничен действующими нормативными документами, «волевым» решением ЛПР, техническими параметрами исследуемого комплекса или какими-либо внешними воздействующими факторами.

Естественно, что при выполнении какой-либо задачи расходуются ресурсы: людские, технические, финансовые и т.д. Поскольку перечисленные ресурсы имеют различную физическую и материальную природу, то их тяжело учесть в ходе оценки эффективности, используя натуральное выражение. Поэтому рациональнее всего осуществлять учёт данных ресурсов в денежной форме, так как деньги являются всеобщим эквивалентом, посредством которого выражается стоимость товаров и услуг. Кроме того, следует исходить из постулата ограниченности ресурсов, в противном случае можно создать сколь угодно сложную и беспредельно дорогую систему.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 151. Понятие эффективности

Таким образом, под эффективностью системы, будем понимать степень выполнения системой

1. Понятие эффективности

Таким образом, под эффективностью системы, будем понимать степень выполнения системой

В стандарте менеджмента качества ISO 9000:2005 приведено различие понятий эффективность и результативность:

«…3.2.14 Результативность (effectiveness)

– степень, в какой реализована запланированная деятельность и достигнуты запланированные результаты.

3.2.15 Эффективность (efficiency)

– соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

…»

Чтобы судить об эффективности системы или операции, необходимо иметь некоторую численную величину, который будем называть показателем эффективности.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 161. Понятие эффективности

В качестве показателя эффективности при исследовании операций обычно применяется или

1. Понятие эффективности

В качестве показателя эффективности при исследовании операций обычно применяется или

Выбор показателя эффективности является достаточно сложной задачей. И в первую очередь при выборе показателя необходимо отталкиваться от цели исследования операций. Приведём пример неудачного выбора показателя, описываемый Ф. Морзом и Д. Кимбеллом, который стал хрестоматийным.

Во время Второй мировой войны в Англии на торговых судах для их защиты поставили зенитные средства – пулемёты и малокалиберные пушки. Проведённый через год анализ показал, что было сбито только 4 % вражеских самолётов, атаковавших вооружённые торговые суда. Так как данная цифра не велика, был сделан вывод, что зенитные средства не окупают расходов на их установку. Таким образом, по выбранному показателю эффективности – число сбитых самолётов противника – установка на торговые суда средств ПВО оказалась нецелесообразной.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 171. Понятие эффективности

Однако специалисты указали, что выбранный показатель является непредставительным, так как

1. Понятие эффективности

Однако специалисты указали, что выбранный показатель является непредставительным, так как

Рядом с понятием «показатель эффективности», находится понятие «критерий эффективности». Иногда эти два понятия смешивают, что с точки зрения автора не является верным. Под критерием эффективности понимают некоторое решающее правило, согласно которому данная система (операция) признаётся эффективной или оптимальной.

Например, выполняется оценка эффективности применения антивирусного программного комплекса на каком-либо компьютере. Тогда в качестве показателя эффективности целесообразно выбрать математическое ожидание Моб обнаружения и обезвреживания вредоносных программ. А критерий эффективности – матожидание Моб должно быть не меньше заданного при снижении производительности компьютера на величину не выше заданного.

1.1. Основные термины и определения

Слайд 181. Понятие эффективности

К уровню информационной безопасности различных компаний, предприятий и организаций предъявляются

1. Понятие эффективности

К уровню информационной безопасности различных компаний, предприятий и организаций предъявляются

В настоящее время существует много работ, посвящённых проблемам защиты компьютерной безопасности в информационных системах обработки информации и сетях передачи данных.

Однако многие методологические, методические и практические аспекты защиты информации носят дискуссионный характер. Это связано с малоизученностью некоторых аспектов защиты, вызванных сложностью рассматриваемых систем, постоянно изменяющимся перечнем угроз и отсутствием единого подхода к построению и анализу систем защиты.

1.2. Эффективность защиты информации

Слайд 191. Понятие эффективности

Например, в компьютерной вирусологии, несмотря на многочисленные специализированные конференции и

1. Понятие эффективности

Например, в компьютерной вирусологии, несмотря на многочисленные специализированные конференции и

Большинство моделей, оценивающих эффективность систем защиты информации (СЗИ) не дают численных методов определения величины защищённости и вероятности несанкционированного проникновения в информационную систему (ИС). Оценка таких показателей обычно даётся экспертами-специалистами в области информационных технологий.

Управление рисками в основном учитывает риски с высокой вероятностью появления в период эксплуатации ИС. Такие риски обычно приносят незначительный или легко устранимый ущерб (вирусные атаки), но на практике основное внимание уделяется рискам с большим ущербом и с малой вероятностью. Это зачастую ведёт к неоправданно большим затратам при построении СЗИ. Выбор оптимальной модели с точки зрения «цена-качество» представляет очень сложную задачу.

1.2. Эффективность защиты информации

Слайд 201. Понятие эффективности

На основании модели угроз разрабатывается наиболее выгодный (оптимальный) вариант построения

1. Понятие эффективности

На основании модели угроз разрабатывается наиболее выгодный (оптимальный) вариант построения

1.2. Эффективность защиты информации

Рис. 1 Схема защиты информации в автоматизированной системе обработки информации

Слайд 211. Понятие эффективности

В моделях защиты информации выделяют коэффициент опасности события (Косi) от

1. Понятие эффективности

В моделях защиты информации выделяют коэффициент опасности события (Косi) от

Задача обеспечения информационной безопасности состоит в разработке модели представления системы мер, которые позволили бы решать задачи создания, использования и оценки эффективности СЗИ. В упрощённом виде модель СЗИ представлена на рисунке 2

1.2. Эффективность защиты информации

Рис. 2 Модель СЗИ

Слайд 221. Понятие эффективности

Основной задачей модели является обеспечение процесса создания системы информационной безопасности

1. Понятие эффективности

Основной задачей модели является обеспечение процесса создания системы информационной безопасности

Специфическими особенностями решения задачи создания систем защиты являются:

неполнота и неопределённость исходной информации о составе ИС и характерных угрозах;

многокритериальность задачи, связанная с необходимостью учёта большого числа частных показателей (требований) СЗИ;

наличие как количественных, так и качественных показателей, которые необходимо учитывать при решении задач разработки и внедрения СЗИ.

Такая модель должна удовлетворять целый ряд требований.

1 Использоваться в качестве:

– руководства по созданию СЗИ;

– методики формирования показателей и требований к СЗИ;

– инструмента для оценки СЗИ.

1.2. Эффективность защиты информации

Слайд 231. Понятие эффективности

1.2. Эффективность защиты информации

1. Понятие эффективности

1.2. Эффективность защиты информации

Слайд 241. Понятие эффективности

Коэффициент Кэф применяется для расчётов «эффективность-стоимость». Для систем защиты информации

1. Понятие эффективности

Коэффициент Кэф применяется для расчётов «эффективность-стоимость». Для систем защиты информации

Сформулируем общие подходы к количественной оценке эффективности СЗИ.

В соответствии с современной теорией оценки эффективности систем, качество любого объекта, в том числе и СЗИ, проявляется лишь в процессе его использования по назначению (целевое функционирование), поэтому наиболее объективным является оценивание по эффективности применения.

Проектирование, организация и применение СЗИ фактически связаны с неизвестными событиями в будущем и поэтому всегда содержат элементы неопределённости. Кроме того, присутствуют и другие причины неоднозначности, такие как недостаточно полная информация для принятия управленческих решений или социально-психологические факторы. Поэтому, например, этапу проектирования СЗИ естественным образом сопутствует значительная неопределённость. По мере реализации проекта её уровень снижается, но никогда эффективность СЗИ не может быть адекватно выражена и описана детерминированными показателями.

1.2. Эффективность защиты информации

Слайд 251. Понятие эффективности

Процедуры испытаний, сертификации или лицензирования не устраняют полностью неопределённость свойств

1. Понятие эффективности

Процедуры испытаний, сертификации или лицензирования не устраняют полностью неопределённость свойств

В общей теории систем такая характеристика называется вероятностью достижения цели операции или вероятностью выполнения задачи системой. Данная вероятность должна быть положена в основу комплекса показателей и критериев оценки эффективности СЗИ.

При этом критериями оценки служат понятия пригодности и оптимальности. Пригодность означает выполнение всех установленных к СЗИ требований, а оптимальность – достижение одной из характеристик экстремального значения при соблюдении ограничений и условий на другие свойства системы. При выборе конкретного критерия необходимо его согласование с целью, возлагаемой на СЗИ.

1.2. Эффективность защиты информации

Слайд 261. Понятие эффективности

Обычно при синтезе системы возникает проблема решения задачи с многокритериальным

1. Понятие эффективности

Обычно при синтезе системы возникает проблема решения задачи с многокритериальным

Оценку гарантий защиты также необходимо сформулировать в количественной форме.

В современных нормативных документах по информационной безопасности, используется, как известно, классификационный подход. Гораздо более конструктивными являются вероятностные методы, нашедшие широкое распространение в практике обеспечения безопасности в других прикладных областях. В соответствии с этими методами уровни гарантий безопасности СЗИ трансформируются в доверительные вероятности соответствующих оценок показателей. Для решения данной задачи можно рекомендовать теорию статистических решений, позволяющую находить оптимальные уровни гарантий безопасности.

1.2. Эффективность защиты информации

Слайд 271. Понятие эффективности

Во-первых, оценка оптимального уровня гарантий безопасности в определяющей степени зависит

1. Понятие эффективности

Во-первых, оценка оптимального уровня гарантий безопасности в определяющей степени зависит

Это, конечно, в определённой степени ограничивает количественное исследование уровней гарантий безопасности, предоставляемых СЗИ, но, тем не менее, во многих практических случаях такие оценки можно получить, например, с помощью имитационного моделирования или по результатам активного аудита СЗИ.

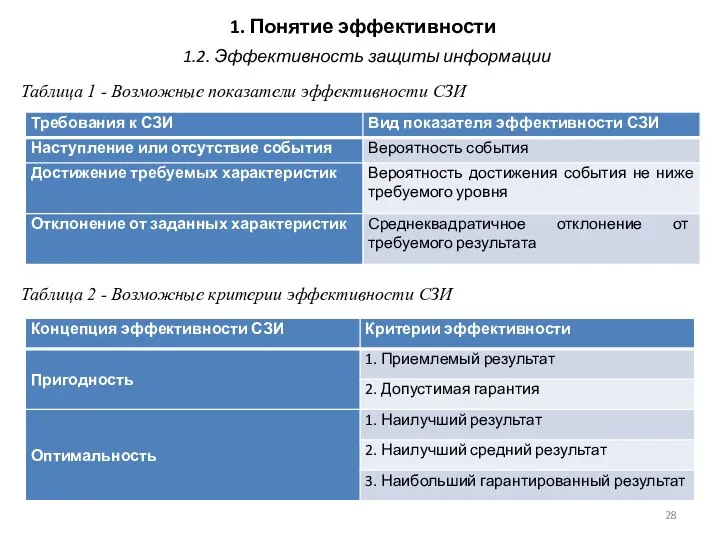

Обобщённые данные о возможных показателях эффективности приведены в таблице 1, а критериев – в таблице 2.

1.2. Эффективность защиты информации

Слайд 281. Понятие эффективности

1.2. Эффективность защиты информации

Таблица 1 - Возможные показатели эффективности СЗИ

Таблица

1. Понятие эффективности

1.2. Эффективность защиты информации

Таблица 1 - Возможные показатели эффективности СЗИ

Таблица

Слайд 291. Понятие эффективности

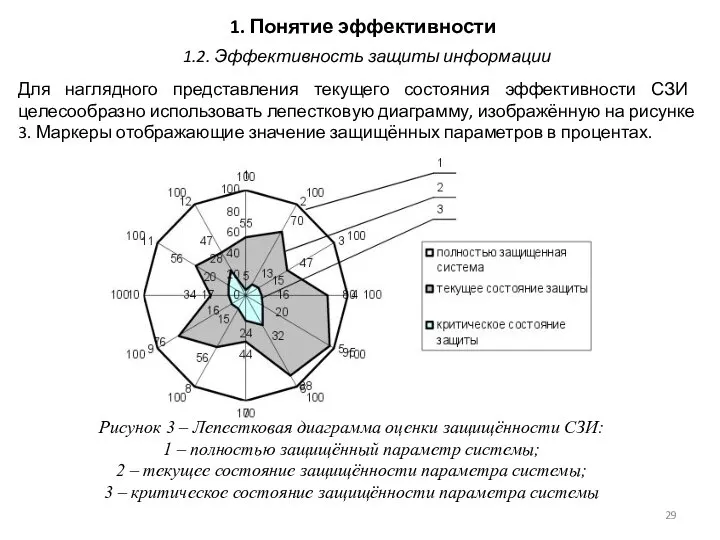

Для наглядного представления текущего состояния эффективности СЗИ целесообразно использовать лепестковую

1. Понятие эффективности

Для наглядного представления текущего состояния эффективности СЗИ целесообразно использовать лепестковую

1.2. Эффективность защиты информации

Рисунок 3 – Лепестковая диаграмма оценки защищённости СЗИ:

1 – полностью защищённый параметр системы;

2 – текущее состояние защищённости параметра системы;

3 – критическое состояние защищённости параметра системы

Слайд 301. Понятие эффективности

Из приведённой диаграммы видно, что СЗИ работает эффективно, так как

1. Понятие эффективности

Из приведённой диаграммы видно, что СЗИ работает эффективно, так как

Максимальная разность составляет 75% по 5 параметру, а минимальная 17% по 10 параметру. Таким образом можно оценить избыточные и недостаточные меры защиты. Такой анализ позволяет более оптимально использовать выделенные ресурсы, особенной при использовании критерия «эффективность – стоимость».

Многочисленные методы оценки эффективности и защищённости СЗИ имеют некоторые недостатки. Для решения данной задачи можно воспользоваться несколькими критериями, а затем усреднить количественные показатели с различными коэффициентами доверия для разных методов. Ещё одним вариантом решения может быть использование методов нечёткой логики, как для усреднения разных методов оценки, так и для перевода нечёткого лингвистического мнения эксперта в количественную величину.

1.2. Эффективность защиты информации

Слайд 312. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Аудит информационной безопасности (ИБ) представляет собой одно

2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Аудит информационной безопасности (ИБ) представляет собой одно

Под аудитом ИБ понимается системный процесс получения объективных качественных и количественных оценок текущего состояния ИБ организации в соответствии с определёнными критериями и показателями на всех основных уровнях обеспечения безопасности: нормативно-методологическом, организационно-управленческом, процедурном и программно-техническом.

Результаты квалифицированно выполненного аудита ИБ организации позволяют построить оптимальную по эффективности и затратам систему обеспечения информационной безопасности (СОИБ), представляющую собой комплекс технических средств, а также процедурных, организационных и правовых мер, объединённых на основе модели управления ИБ.

2.1. Понятие аудита информационной безопасности

Слайд 322. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

В результате проведения аудита могут быть получены

2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

В результате проведения аудита могут быть получены

Объективность аудита обеспечивается, в частности, тем, что оценка состояния ИБ производится специалистами на основе определённой методики, позволяющей объективно проанализировать все составляющие СОИБ.

Аудит ИБ может представлять собой услугу, которую предлагают специализированные фирмы, тем не менее в организации должен проводиться внутренний аудит ИБ, выполняемый, например, администраторами безопасности.

Традиционно выделяют три типа аудита ИБ, которые различаются перечнем анализируемых компонентов СОИБ и получаемыми результатами:

− активный аудит;

− экспертный аудит;

− аудит на соответствие стандартам ИБ.

2.1. Понятие аудита информационной безопасности

Слайд 332. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Активный аудит

Активный аудит представляет собой обследование состояния

2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Активный аудит

Активный аудит представляет собой обследование состояния

Например, вариант активного аудита, называемый тестом на проникновение (Penetration test), предполагает обследование подсистемы защиты сетевых взаимодействий. Активный аудит включает:

анализ текущей архитектуры и настроек элементов ПИБ;

интервьюирование ответственных и заинтересованных лиц;

проведение инструментальных проверок, охватывающих определённые ПИБ.

Анализ архитектуры и настроек элементов ПИБ проводится специалистами, обладающими знаниями по конкретным подсистемам, представленным в обследуемой системе (например, могут требоваться специалисты по активному сетевому оборудованию фирмы Cisco или по ОС семейства Microsoft), а также системными аналитиками, которые выявляют возможные изъяны в организации подсистем. Результатом этого анализа является набор опросных листов и инструментальных тестов.

2.1. Понятие аудита информационной безопасности

Слайд 342. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Опросные листы используются в процессе интервьюирования лиц,

2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Опросные листы используются в процессе интервьюирования лиц,

Параллельно с интервьюированием проводятся инструментальные проверки (тесты), которые могут включать следующие мероприятия:

визуальный осмотр помещений, обследование системы контроля доступа в помещения;

получение конфигураций и версий устройств и ПО;

проверка соответствия реальных конфигураций предоставленным исходным данным;

получение карты сети специализированным ПО;

использование сканеров защищённости (как универсальных, так и специализированных);

моделирование атак, использующих уязвимости системы;

проверка наличия реакции на действия, выявляемые механизмами обнаружения и реагирования на атаки.

2.1. Понятие аудита информационной безопасности

Слайд 352. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Аудитор может исходить из следующих моделей, описывающих

2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Аудитор может исходить из следующих моделей, описывающих

модель «чёрного ящика» – аудитор не обладает никакими априорными знаниями об исследуемой АИС. Например, при проведении внешнего активного аудита (то есть в ситуации, когда моделируются действия злоумышленника, находящегося вне исследуемой сети), аудитор может, зная только имя или IP-адрес web-сервера, пытаться найти уязвимости в его защите;

модель «белого ящика» – аудитор обладает полным знанием о структуре исследуемой сети. Например, аудитор может обладать картами и диаграммами сегментов исследуемой сети, списками ОС и приложений. Применение данной модели не в полной мере имитирует реальные действия злоумышленника, но позволяет, тем не менее, представить «худший» сценарий, когда атакующий обладает полным знанием о сети. Кроме того, это позволяет построить сценарий активного аудита таким образом, чтобы инструментальные тесты имели минимальные последствия для АИС и не нарушали её нормальной работы;

модель «серого ящика» или «хрустального ящика» – аудитор имитирует действия внутреннего пользователя АИС, обладающего учётной записью доступа в сеть с определённым уровнем полномочий. Данная модель позволяет оценить риски, связанные с внутренними угрозами, например, от неблагонадёжных сотрудников компании.

2.1. Понятие аудита информационной безопасности

Слайд 362. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Аудиторы должны согласовывать каждый тест, модель знания,

2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Аудиторы должны согласовывать каждый тест, модель знания,

По результатам инструментальной проверки проводится пересмотр результатов предварительного анализа и, возможно, организуется дополнительное обследование (рис. 4).

2.1. Понятие аудита информационной безопасности

Рис. 4. Схема проведения активного аудита ИБ

Слайд 372. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

По результатам активного аудита создаётся аналитический отчёт,

2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

По результатам активного аудита создаётся аналитический отчёт,

Дополнительно может быть разработан план работ по модернизации технической части СОИБ, состоящий из перечня рекомендаций по обработке рисков.

Экспертный аудит

Экспертный аудит предназначен для оценивания текущего состояния ИБ на нормативно-методологическом, организационно-управленческом и процедурном уровнях. Экспертный аудит проводится преимущественно внешними аудиторами, его выполняют силами специалистов по системному управлению. Сотрудники организации-аудитора совместно с представителями заказчика проводят следующие виды работ:

сбор исходных данных об АИС, её функциях и особенностях, используемых технологиях автоматизированной обработки и передачи информации (с учётом ближайших перспектив развития);

сбор информации об имеющихся организационно-распорядительных документах по обеспечению ИБ и их анализ;

2.1. Понятие аудита информационной безопасности

Слайд 382. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

определение защищаемых активов, ролей и процессов СОИБ.

Важнейшим

2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

определение защищаемых активов, ролей и процессов СОИБ.

Важнейшим

Основные цели интервьюирования руководящего состава организации:

определение политики и стратегии руководства в вопросах обеспечения ИБ;

выявление целей, которые ставятся перед СОИБ;

выяснение требований, которые предъявляются к СОИБ;

получение оценок критичности тех или иных подсистем обработки информации, оценок финансовых потерь при возникновении тех или иных инцидентов.

Основные цели интервьюирования технических специалистов:

сбор информации о функционировании АИС;

получение схемы информационных потоков в АИС;

получение информации о технической части СОИБ;

оценка эффективности работы СОИБ.

2.1. Понятие аудита информационной безопасности

Слайд 392. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

В рамках экспертного аудита проводится анализ организационно-распорядительных

2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

В рамках экспертного аудита проводится анализ организационно-распорядительных

Результаты экспертного аудита могут содержать рекомендации по совершенствованию нормативно-методологических, организационно-управленческих и процедурных компонентов СОИБ.

2.1. Понятие аудита информационной безопасности

Слайд 402. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Аудит на соответствие стандартам ИБ

В ряде случаев

2. Аудит информационной безопасности компьютерных систем

Аудит на соответствие стандартам ИБ

В ряде случаев

Аудит на соответствие стандартам чаще всего подразумевает проведение активного и экспертного аудита. По результатам могут быть подготовлены отчёты, содержащие следующую информацию:

степень соответствия проверяемой ИС выбранным стандартам;

количество и категории полученных несоответствий и замечаний;

рекомендации по построению или модификации СОИБ, позволяющие привести её в соответствие с требованиями рассматриваемого стандарта.

2.1. Понятие аудита информационной безопасности

Слайд 413. Методика проведения инструментальных проверок

Инструментальные проверки (ИП) выполняются в процессе активного аудита

3. Методика проведения инструментальных проверок

Инструментальные проверки (ИП) выполняются в процессе активного аудита

На этапе анализа структуры АИС с позиций ИБ производится анализ инвентаризация информационных ресурсов и СВТ:

формируется перечень защищаемых сведений;

описываются информационные потоки, структура и состав АИС;

проводится категорирование ресурсов, подлежащих защите.

На втором этапе осуществляется внутренний аудит АИС, включающий анализ настроек АИС с точки зрения ИБ. На данном этапе с учётом известных изъянов ОС и специализированных СЗИ осуществляется анализ защищённости от опасных внутренних воздействий. Исследуется возможность несанкционированных действий легальных пользователей компьютерной сети, которые могут привести к модификации, копированию или разрушению конфиденциальных данных.

Слайд 423. Методика проведения инструментальных проверок

Анализ осуществляется путём детального изучения настроек безопасности средств

3. Методика проведения инструментальных проверок

Анализ осуществляется путём детального изучения настроек безопасности средств

средства защиты ПК – возможность отключения программно-аппаратных систем защиты при физическом доступе к выключенным станциям; использование и надёжность встроенных средств парольной защиты BIOS;

состояние антивирусной защиты – наличие в АИС вредоносных программ, возможность их внедрения через машинные носители, сеть Интернет;

ОС – наличие требуемых настроек безопасности;

парольная защита в ОС – возможность получения файлов с зашифрованными паролями и их последующего дешифрования; возможность подключения с пустыми паролями, подбора паролей, в том числе по сети;

система разграничения доступа пользователей АИС к ресурсам – формирование матрицы доступа; анализ дублирования и избыточности в предоставлении прав доступа; определение наиболее осведомлённых пользователей и уровней защищённости конкретных ресурсов; оптимальность формирования рабочих групп;

сетевая инфраструктура – возможность подключения к сетевому оборудованию для получения защищаемой информации путём перехвата и анализа сетевого трафика; настройки сетевых протоколов и служб;

аудит событий безопасности – настройка и реализация политики аудита;

Слайд 433. Методика проведения инструментальных проверок

прикладное ПО – надёжность элементов защиты используемых АРМ;

3. Методика проведения инструментальных проверок

прикладное ПО – надёжность элементов защиты используемых АРМ;

СЗИ: надёжность и функциональность используемых СЗИ; наличие уязвимых мест в защите; настройка СЗИ.

На третьем этапе осуществляется внешний аудит АИС, оценивающий состояние защищённости информационных ресурсов организации от НСД, осуществляемого из внешних сетей, в том числе из Интернет.

Последовательно анализируются следующие возможности проникновения извне:

получение данных о внутренней структуре АИС – наличие на web-серверах информации конфиденциального характера; выявление настроек DNS- и почтового серверов, позволяющих получить информацию о внутренней структуре АИС;

выявление компьютеров, подключённых к сети и достижимых из Интернет – сканирование по протоколам ICMP, TCP, UDP; определение степени доступности информации об используемом в АИС ПО и его версиях; выявление активных сетевых служб; определение типа и версии ОС, сетевых приложений и служб;

получение информации об учётных записях, зарегистрированных в АИС с применением утилит, специфичных для конкретной ОС.

подключение к доступным сетевым ресурсам – определение наличия доступных сетевых ресурсов и возможности подключения к ним;

Лекция 8. LCA, RMQ

Лекция 8. LCA, RMQ Планирование разработки программного обеспечения (лекция 3)

Планирование разработки программного обеспечения (лекция 3) Разновидности поисковых систем

Разновидности поисковых систем Daniel Jurafsky & James H. Martin. Speech and Language Processing

Daniel Jurafsky & James H. Martin. Speech and Language Processing Оператор безусловного перехода GOTO

Оператор безусловного перехода GOTO Запуск Linux c флэш-накопителя

Запуск Linux c флэш-накопителя Уменьшение веса технологических машин, деталей и оборудования посредством трехмерного моделирования

Уменьшение веса технологических машин, деталей и оборудования посредством трехмерного моделирования Научный видео-контент для современных библиотек

Научный видео-контент для современных библиотек Понятие электронной формы учебника. Возможности ЭФУ в организации и проведении урока изобразительного искусства

Понятие электронной формы учебника. Возможности ЭФУ в организации и проведении урока изобразительного искусства Технологии построения расчетных моделей кирпичных зданий в системе SCAD

Технологии построения расчетных моделей кирпичных зданий в системе SCAD Количество информации по Шеннону

Количество информации по Шеннону Презентация на тему Создание презентаций

Презентация на тему Создание презентаций  Цифровая этнография и дьявольский значок уведомлений

Цифровая этнография и дьявольский значок уведомлений Что такое искусственный интеллект

Что такое искусственный интеллект Флагман телеком. Базовое знание технологий и сетей

Флагман телеком. Базовое знание технологий и сетей Анимация игрового персонажа

Анимация игрового персонажа Занятия по журналистике

Занятия по журналистике Corrections Email Client (1)

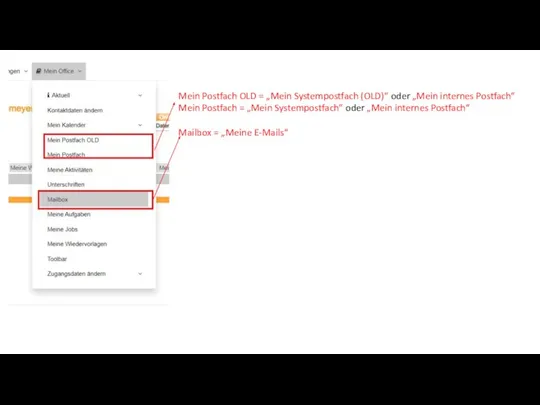

Corrections Email Client (1) Функции активации

Функции активации Интернет

Интернет Презентация Параметры оптических волокон (v3)

Презентация Параметры оптических волокон (v3) Адресация в сети Интернет

Адресация в сети Интернет Работа над проектными заданиями

Работа над проектными заданиями Последняя версия 18-11

Последняя версия 18-11 FS_ITStart_urok_08_2020_v2_1583325277

FS_ITStart_urok_08_2020_v2_1583325277 Географические базы данных. Географическая информационная система (ГИС)

Географические базы данных. Географическая информационная система (ГИС) Презентация на тему Системы счисления

Презентация на тему Системы счисления  Как создать обложку для книги в InDesign

Как создать обложку для книги в InDesign