Содержание

- 2. Знание анатомофизиологических механизмов речи, т.е. строения и функциональной организации речевой деятельности, позволяет: – во-первых, представлять сложный

- 3. Речь - одна из высших психических функций человека. Речевой акт осуществляется сложной системой органов, в которой

- 4. Для того, чтобы правильно представлять сложный механизм речевой деятельности в норме, дифференцированно подходить к анализу речевых

- 5. Речевой аппарат человека состоит из центрального (регулирующего) и периферического отделов (исполнительского)

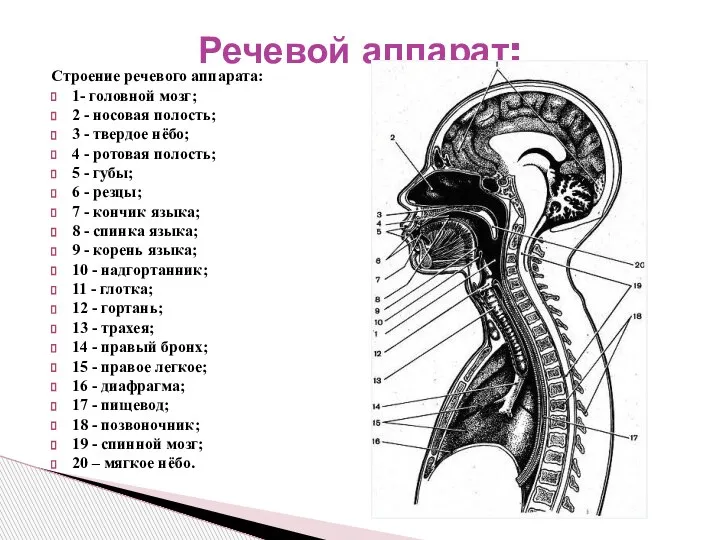

- 6. Строение речевого аппарата: 1- головной мозг; 2 - носовая полость; 3 - твердое нёбо; 4 -

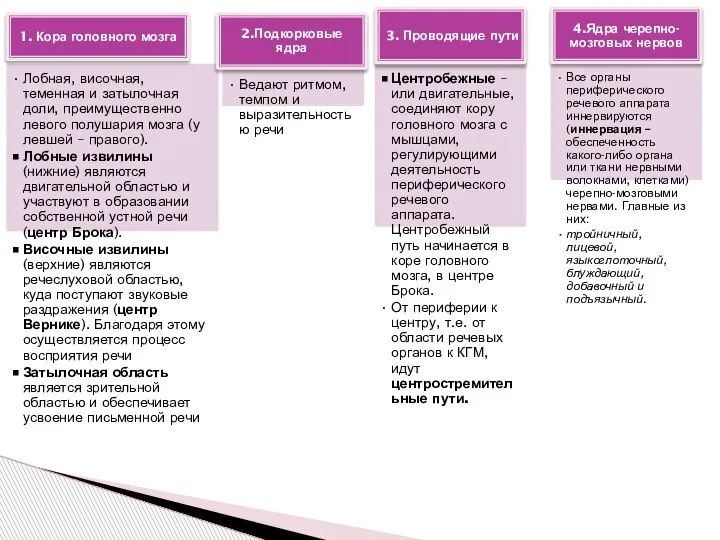

- 7. Кора головного мозга Подкорковые узлы Проводящие пути Ядра ствола Нервы, идущие к дыхательным, к голосовым, артикуляционным

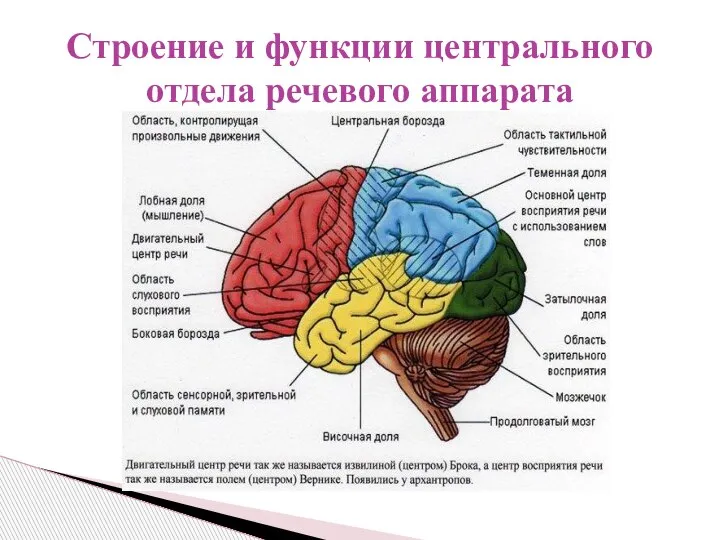

- 9. Строение и функции центрального отдела речевого аппарата

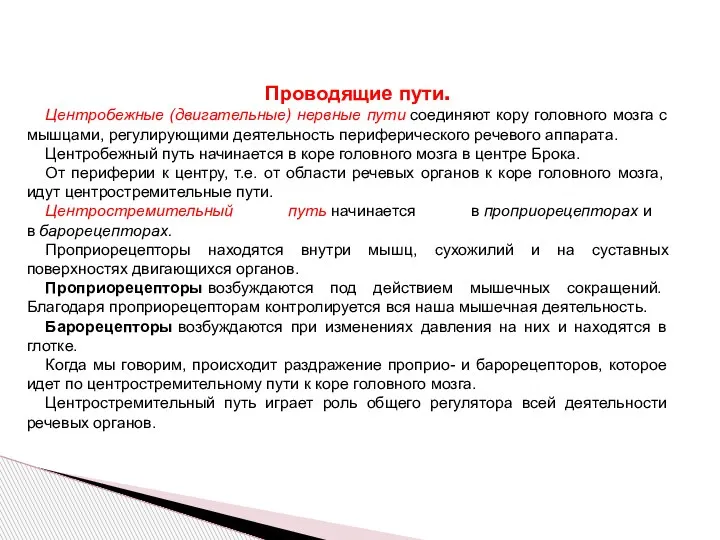

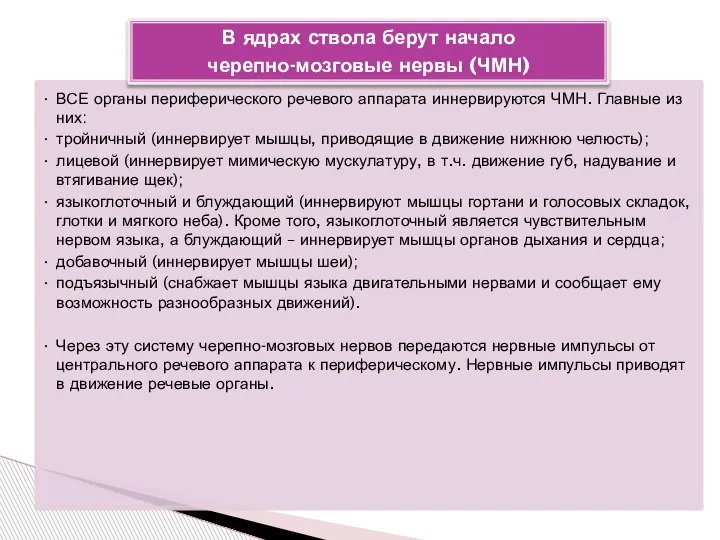

- 11. Проводящие пути. Центробежные (двигательные) нервные пути соединяют кору головного мозга с мышцами, регулирующими деятельность периферического речевого

- 14. Периферический речевой аппарат состоит из трех отделов: дыхательного; голосового (фонаторного); артикуляционного (звукопроизносительного). В речевом акте можно

- 15. 1. Дыхательный аппарат лёгкие; дыхательные пути - бронхи и трахея, т.е. дыхательное горло; диафрагма. В дыхании

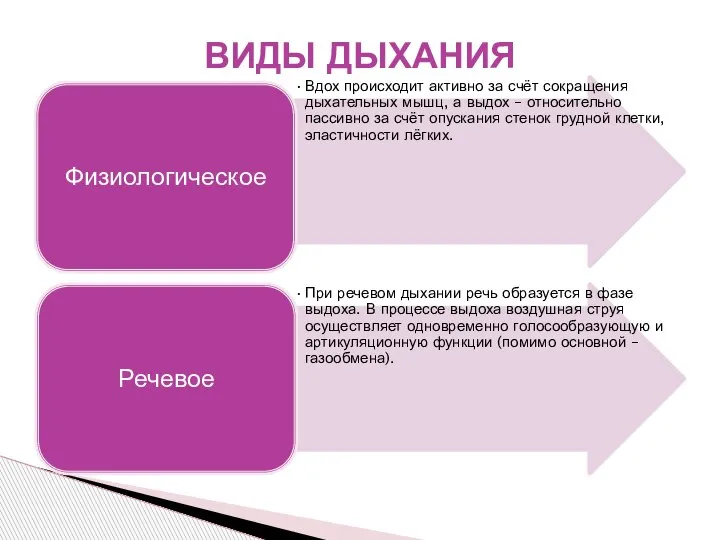

- 16. ВИДЫ ДЫХАНИЯ

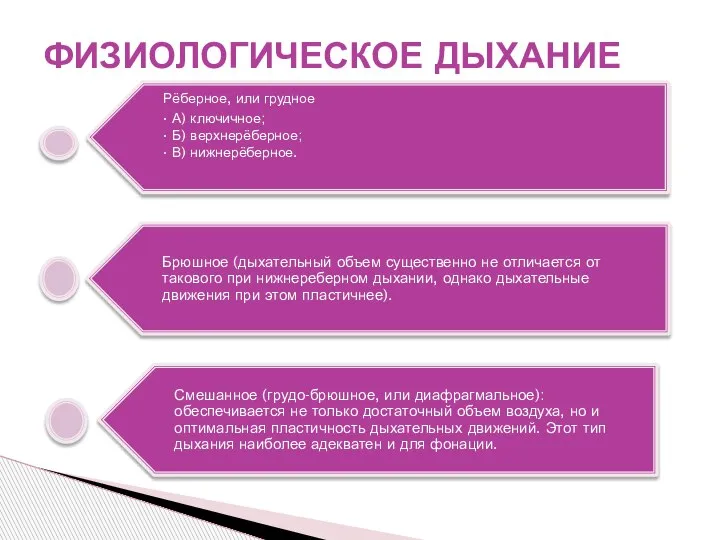

- 17. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ

- 18. РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ выдох намного длиннее вдоха (вне речи они примерно одинаковы); в момент речи число дыхательных

- 19. Гортань с голосовыми связками. Резонансная область (рупор или надставная трубка). 2. ГОЛОСОВОЙ АППАРАТ

- 20. представляет собой широкую короткую трубку, состоящую из хрящей мягких тканей. Она расположена в переднем отделе шеи.

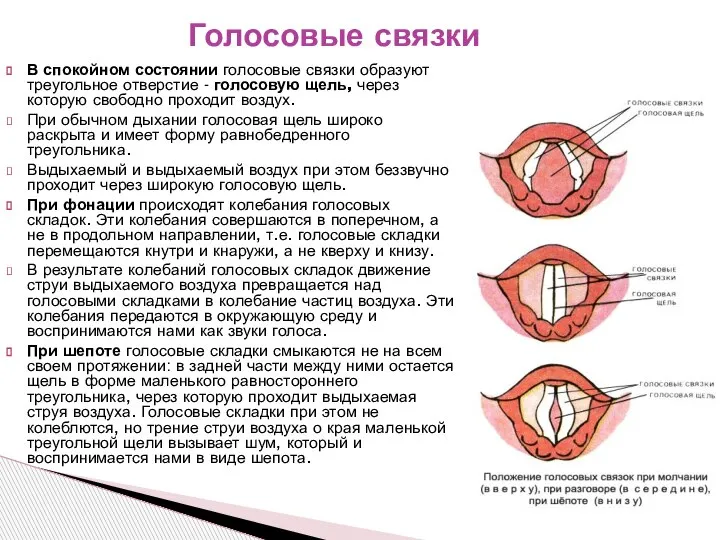

- 21. Голосовые связки В спокойном состоянии голосовые связки образуют треугольное отверстие - голосовую щель, через которую свободно

- 22. Сила голоса зависит от амплитуды (размаха) колебаний голосовых складок, которая определяется величиной воздушного давления, т. е.

- 23. Резонаторная область часть трахеи; ротовая область; носоглотка.

- 24. 3. АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

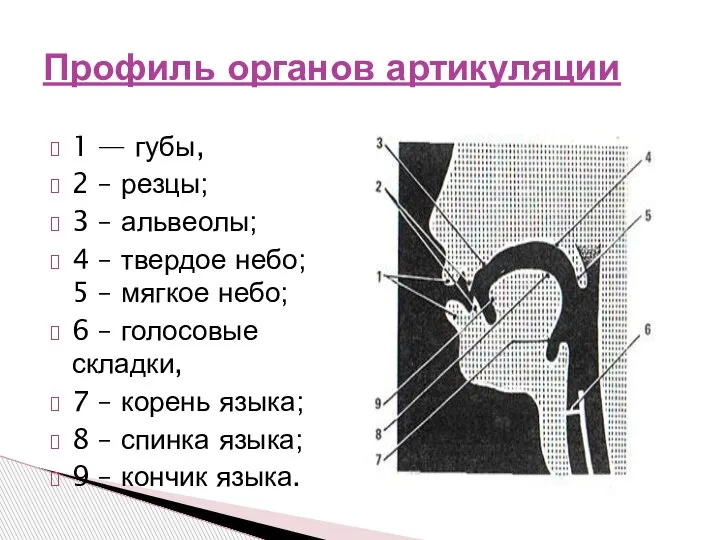

- 25. Профиль органов артикуляции 1 — губы, 2 – резцы; 3 – альвеолы; 4 – твердое небо;

- 26. Основные органы артикуляционного отдела: язык, губы, верхняя и нижняя челюсти, твердое и мягкое нёбо, зубы, альвеолы,

- 27. Язык – самый активный и подвижный орган артикуляции, система мышц языка даёт возможность менять его форму,

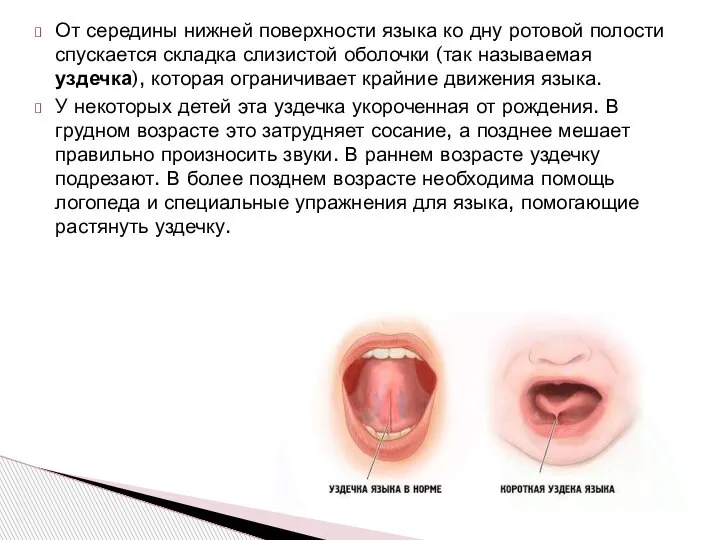

- 28. От середины нижней поверхности языка ко дну ротовой полости спускается складка слизистой оболочки (так называемая уздечка),

- 29. Важная роль в образовании звуков речи помимо языка принадлежит также и другим органам артикуляции: твердому и

- 30. Важная роль в образовании звуков речи принадлежит также нижней челюсти, губам, зубам, твердому и мягкому нёбу,

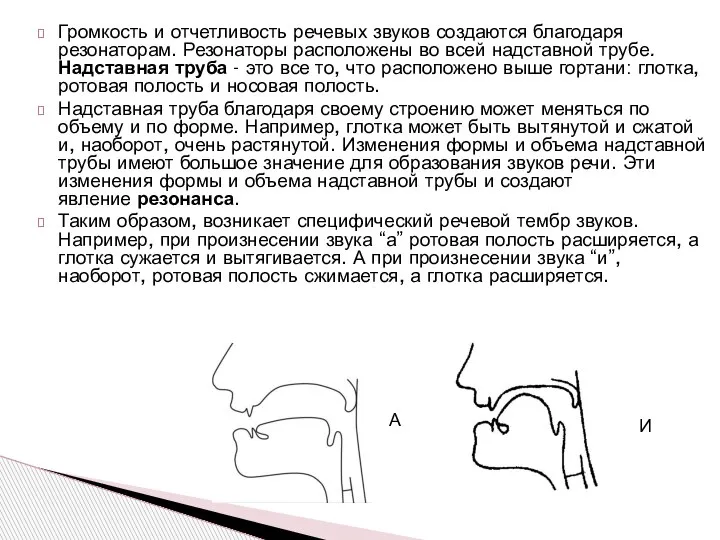

- 31. Громкость и отчетливость речевых звуков создаются благодаря резонаторам. Резонаторы расположены во всей надставной трубе. Надставная труба

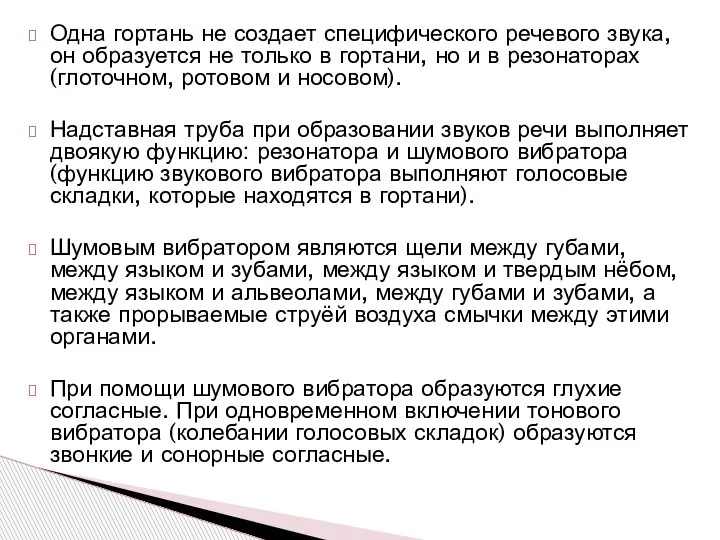

- 32. Одна гортань не создает специфического речевого звука, он образуется не только в гортани, но и в

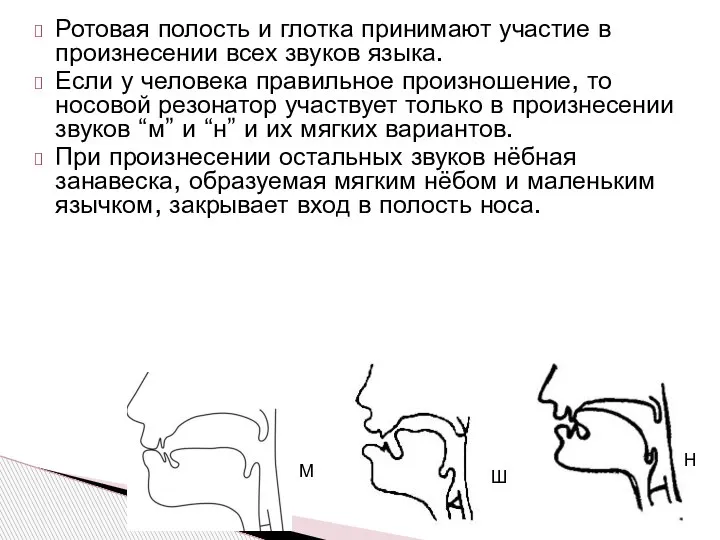

- 33. М Н Ш Ротовая полость и глотка принимают участие в произнесении всех звуков языка. Если у

- 34. Нервные импульсы, поступающие от центрального речевого аппарата, приводят в движение органы периферического речевого аппарата. Но имеется

- 35. Речь – сложнейшая система условных рефлексов. Ее основу составляет вторая сигнальная система, условными раздражителями которой являются

- 36. Первая сигнальная система - это непосредственное воздействие внутренней и внешней среды на различные рецепторы (эта система

- 37. Вторая сигнальная система оперирует знаковыми образованиями (“сигналами сигналов”) и отражает действительность в обобщенном и символьном виде.

- 38. Патологии речевого аппарата, приводящие к нарушениям речи

- 39. Алалия – отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте вследлствии

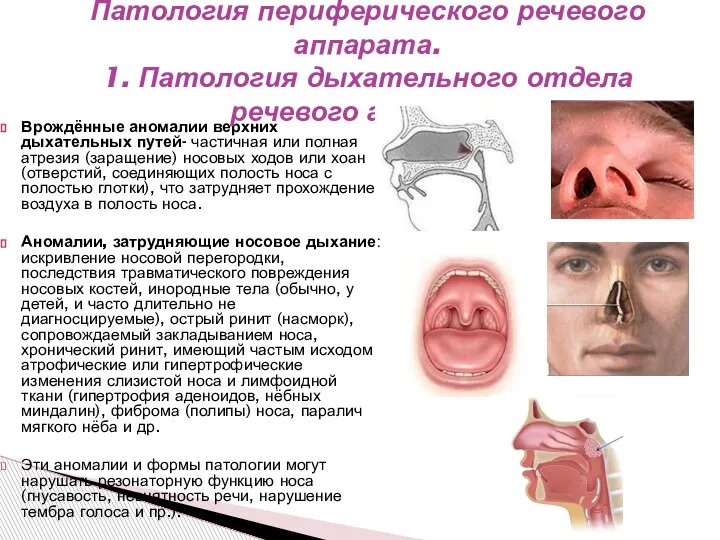

- 40. Врождённые аномалии верхних дыхательных путей- частичная или полная атрезия (заращение) носовых ходов или хоан (отверстий, соединяющих

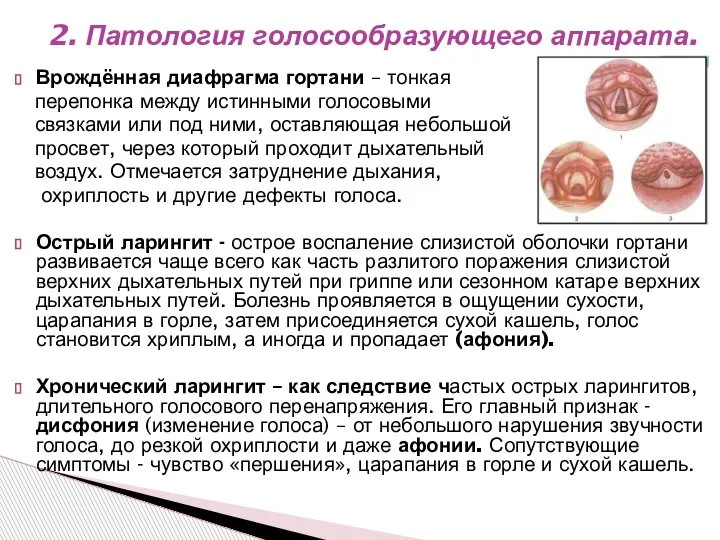

- 41. Врождённая диафрагма гортани – тонкая перепонка между истинными голосовыми связками или под ними, оставляющая небольшой просвет,

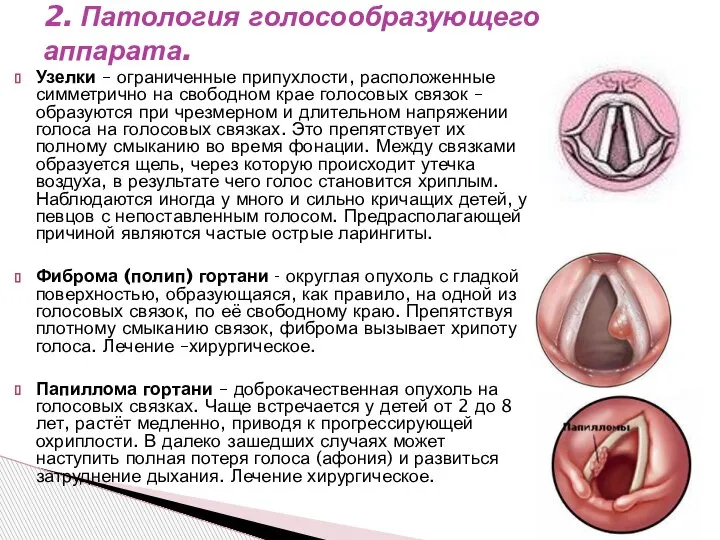

- 42. Узелки – ограниченные припухлости, расположенные симметрично на свободном крае голосовых связок – образуются при чрезмерном и

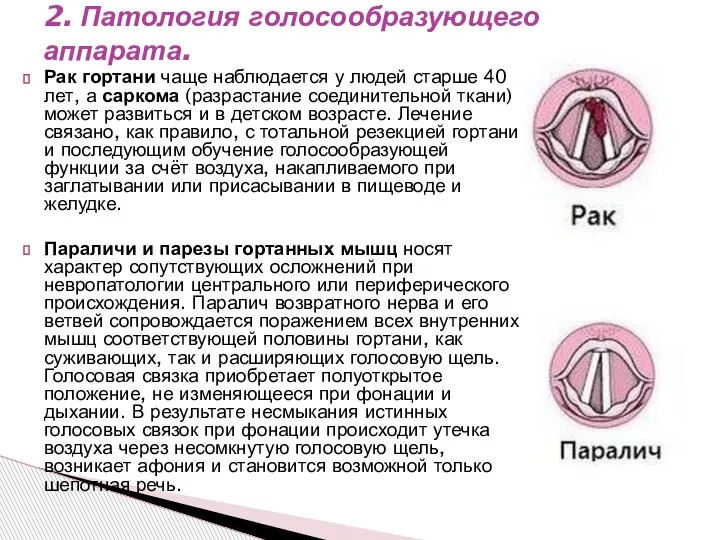

- 43. Рак гортани чаще наблюдается у людей старше 40 лет, а саркома (разрастание соединительной ткани) может развиться

- 44. При односторонних поражениях возвратного нерва постепенно наступает частичная компенсация голосовой функции за счёт здоровой голосовой связки.

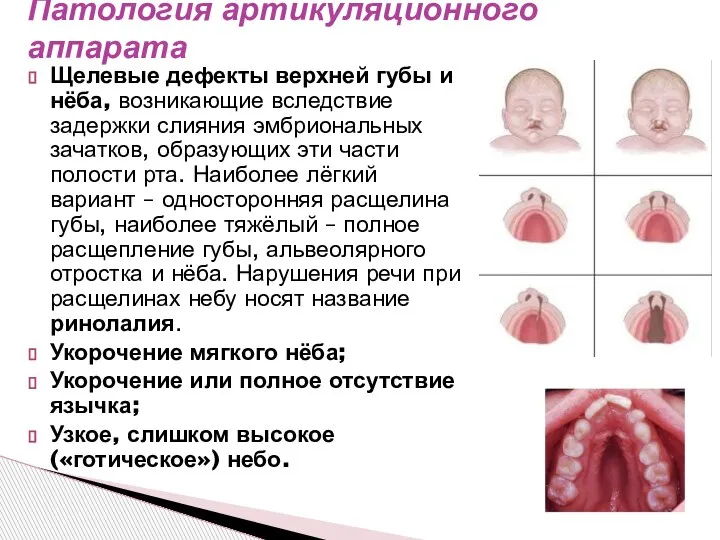

- 45. Щелевые дефекты верхней губы и нёба, возникающие вследствие задержки слияния эмбриональных зачатков, образующих эти части полости

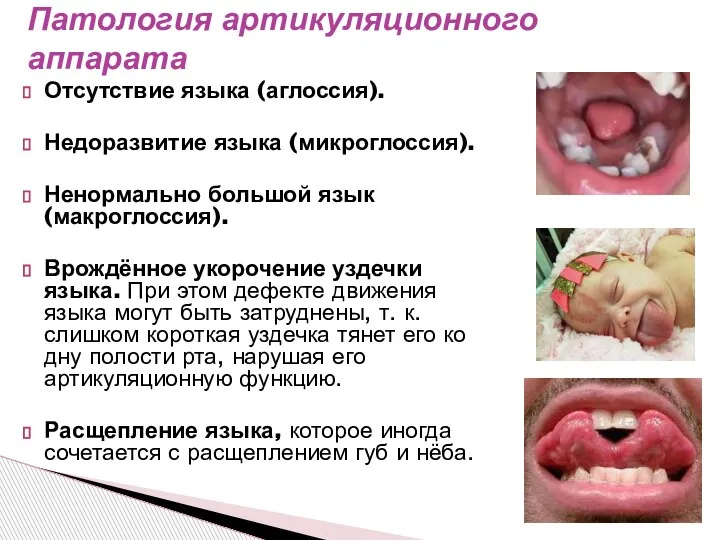

- 46. Отсутствие языка (аглоссия). Недоразвитие языка (микроглоссия). Ненормально большой язык (макроглоссия). Врождённое укорочение уздечки языка. При этом

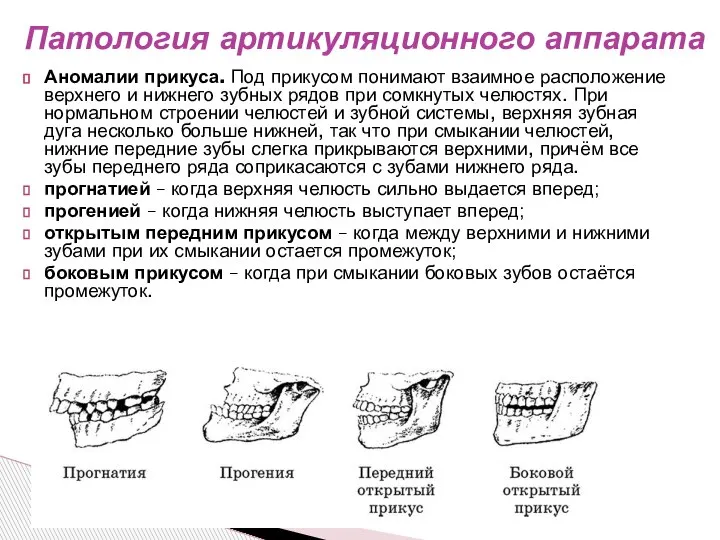

- 47. Аномалии прикуса. Под прикусом понимают взаимное расположение верхнего и нижнего зубных рядов при сомкнутых челюстях. При

- 48. Неправильное строение зубов в виде больших расщелин между зубами, отсутствия тех или иных зубов, Изменения формы

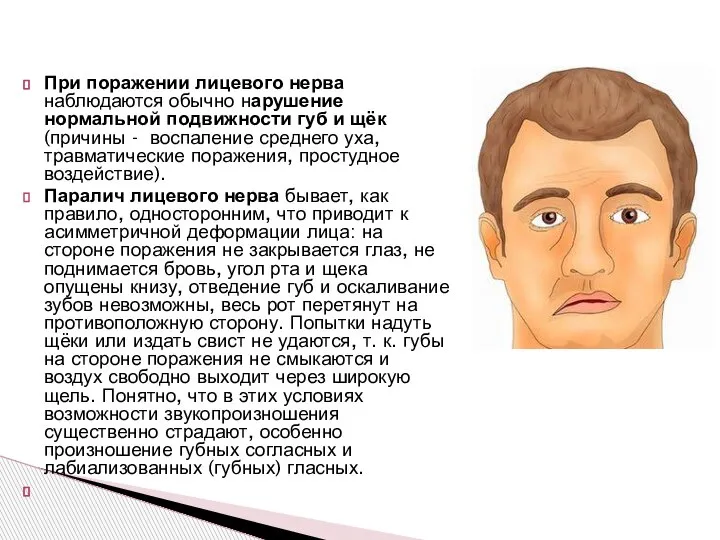

- 49. При поражении лицевого нерва наблюдаются обычно нарушение нормальной подвижности губ и щёк (причины - воспаление среднего

- 51. Скачать презентацию

Основные функции мелатонина

Основные функции мелатонина Основы цитологии. Клетка

Основы цитологии. Клетка Биологическое загрязнение и здоровье человека

Биологическое загрязнение и здоровье человека Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования

Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования Частная психопатология

Частная психопатология Женский алкоголизм

Женский алкоголизм Гипофиздің аденомасы

Гипофиздің аденомасы Гистеросальпингография

Гистеросальпингография Опухоль молочной железы

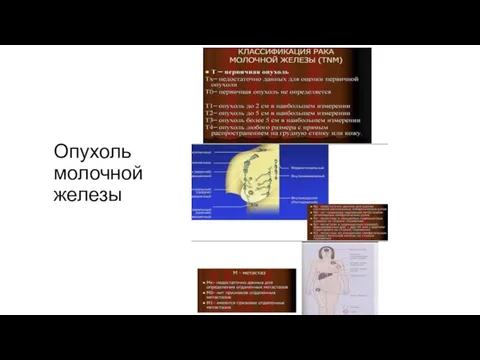

Опухоль молочной железы Осторожно, пневмония

Осторожно, пневмония Патология белой крови - новая 2019

Патология белой крови - новая 2019 Офтальмохирургия

Офтальмохирургия 3Struktura_i_obyom_pervoy_pomoschi (1)

3Struktura_i_obyom_pervoy_pomoschi (1) Опухоли головы и шеи

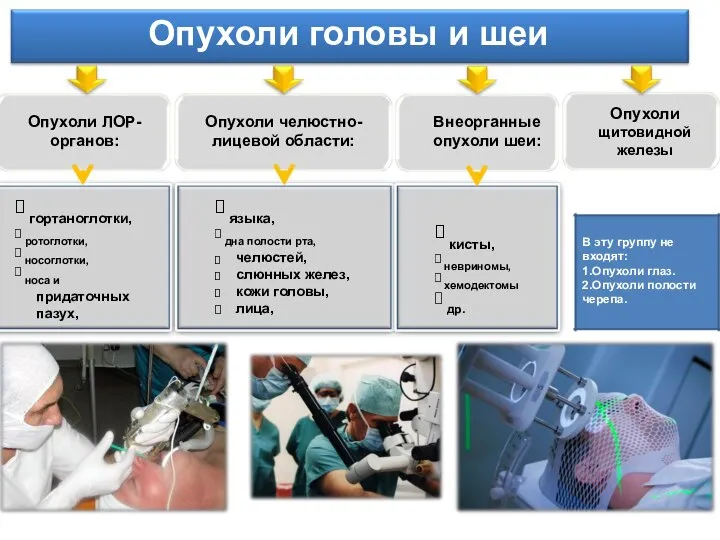

Опухоли головы и шеи Правила наложения повязок различных типов

Правила наложения повязок различных типов Аппендицит. Локализация червеобразного отростка

Аппендицит. Локализация червеобразного отростка Методы и режимы стерилизации. Методы контроля паровой и воздушной стерилизации

Методы и режимы стерилизации. Методы контроля паровой и воздушной стерилизации Сальмоннелёз

Сальмоннелёз Prezentatsia_3 (1)

Prezentatsia_3 (1) Диабетическая нефропатия. Патогенез

Диабетическая нефропатия. Патогенез Ca-Mg Complex. Ca і Mg в організмі

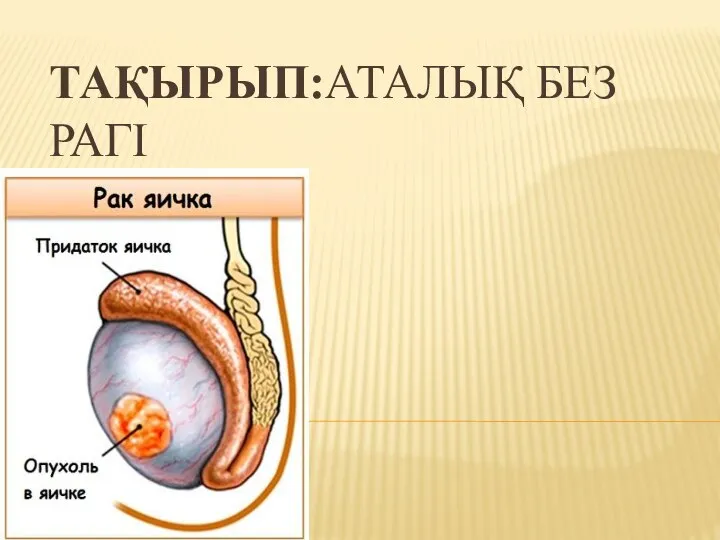

Ca-Mg Complex. Ca і Mg в організмі Аталық без рагі

Аталық без рагі Злокачественная мезотелиома

Злокачественная мезотелиома Краски и лаки для отделки помещений

Краски и лаки для отделки помещений Правила питания беременной женщины

Правила питания беременной женщины Цистит. Виды цистита. Лечение цистита

Цистит. Виды цистита. Лечение цистита Бронхоэктатическая болезнь

Бронхоэктатическая болезнь Влияние шовного материала с антибактериальным покрытием на снижение раневой инфекции во внутриротовой хирургии

Влияние шовного материала с антибактериальным покрытием на снижение раневой инфекции во внутриротовой хирургии