Слайд 2План

Анестезиологический риск

Операционный риск

Интерпретация результатов комплексного обследования

Принципы коррекции нарушений гомеостаза

Слайд 3Анестезиологический риск

Хотя в настоящее время анестезиология достигла высокого уровня, существует понятие «анестезиологическая

смерть», значит, существует сам по себе и «анестезиологический риск». Следовательно, логично использовать понятие «риск анестезии и операции». ГА. Рябов (1983) приводит ряд объективных критериев для оценки риска. Основные среди них следующие:

Слайд 4состояние больного;

экстренность и объем операции;

возраст;

пол;

продолжительность анестезии и операции;

операции на жизненно важных органах;

квалификация

анестезиолога и хирурга;

наличие необходимых для анестезии и операции аппаратуры и оборудования.

Слайд 5Классификации физического состояния больных по ASA (Американская хирургическая ассоциация) и групп анестезиологического

риска по AAA (Американская ассоциация анестезиологов) признаны Международной федерацией хирургов и анестезиологов в качестве международных стандартов и используются в клинической практике для оценки риска.

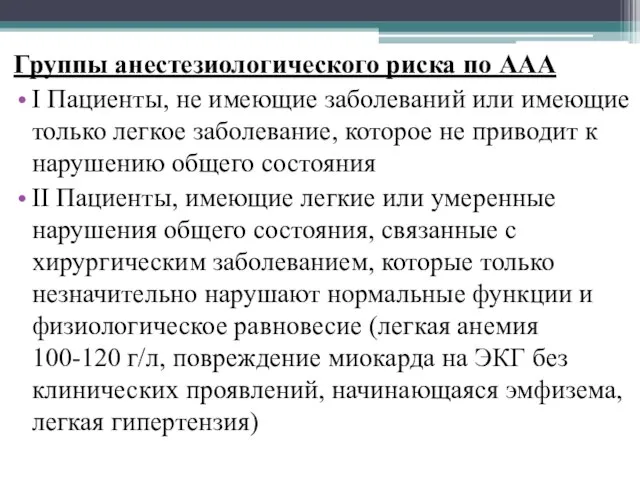

Слайд 6Группы анестезиологического риска по AAA

I Пациенты, не имеющие заболеваний или имеющие только

легкое заболевание, которое не приводит к нарушению общего состояния

II Пациенты, имеющие легкие или умеренные нарушения общего состояния, связанные с хирургическим заболеванием, которые только незначительно нарушают нормальные функции и физиологическое равновесие (легкая анемия 100-120 г/л, повреждение миокарда на ЭКГ без клинических проявлений, начинающаяся эмфизема, легкая гипертензия)

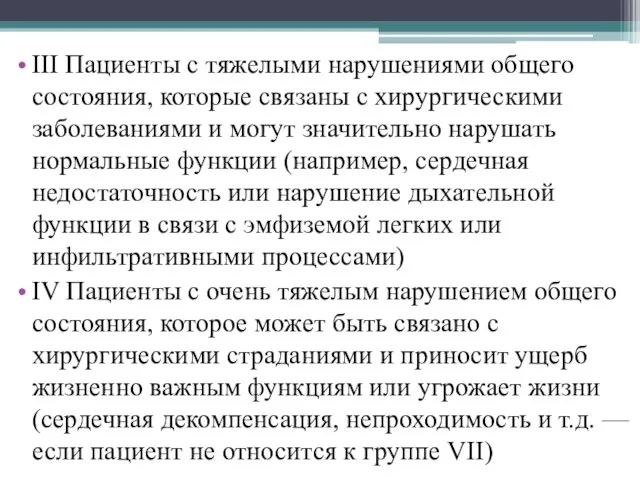

Слайд 7III Пациенты с тяжелыми нарушениями общего состояния, которые связаны с хирургическими заболеваниями

и могут значительно нарушать нормальные функции (например, сердечная недостаточность или нарушение дыхательной функции в связи с эмфиземой легких или инфильтративными процессами)

IV Пациенты с очень тяжелым нарушением общего состояния, которое может быть связано с хирургическими страданиями и приносит ущерб жизненно важным функциям или угрожает жизни (сердечная декомпенсация, непроходимость и т.д. — если пациент не относится к группе VII)

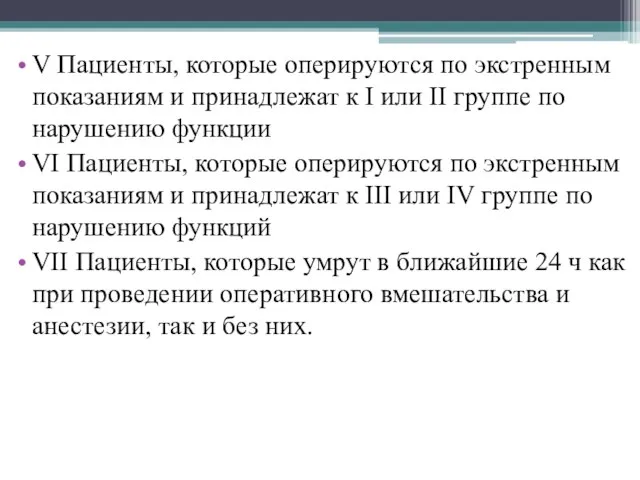

Слайд 8V Пациенты, которые оперируются по экстренным показаниям и принадлежат к I или

II группе по нарушению функции

VI Пациенты, которые оперируются по экстренным показаниям и принадлежат к III или IV группе по нарушению функций

VII Пациенты, которые умрут в ближайшие 24 ч как при проведении оперативного вмешательства и анестезии, так и без них.

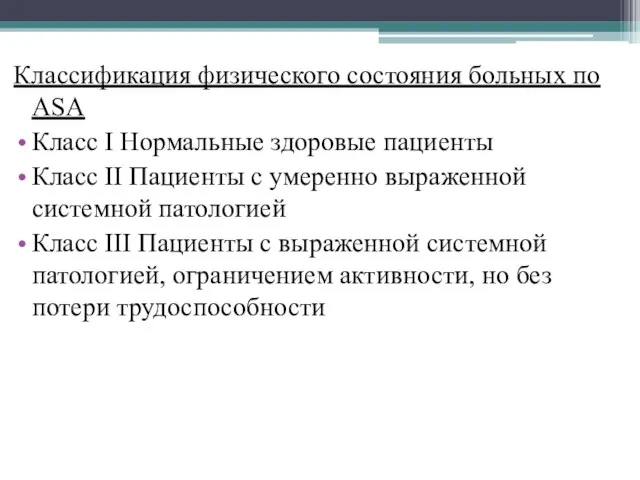

Слайд 9Классификация физического состояния больных по ASA

Класс I Нормальные здоровые пациенты

Класс II Пациенты

с умеренно выраженной системной патологией

Класс III Пациенты с выраженной системной патологией, ограничением активности, но без потери трудоспособности

Слайд 10Класс IV Пациенты с выраженной системной патологией, потерей трудоспособности, требующие постоянного лечения

Класс

V Умирающие больные, которые без хирургической операции погибнут в течение ближайших 24 ч

Экстренность При экстренных операциях символ Е добавляется к соответствующему классу

Слайд 11Операционный риск

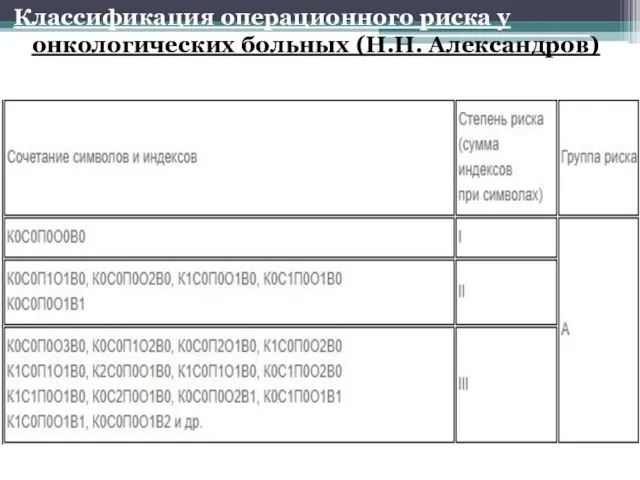

Существует, разработанная под руководством Н.Н. Александрова, классификация операционного риска у онкологических

больных. В ней все многочисленные показатели нарушений объединены в наиболее важные интегральные, на основании которых устанавливаются критерии для определения степени операционного риска. Таких критериев автор выделил пять:

Слайд 12степень декомпенсации функций, нарушенных основным (опухолевым) процессом, — К;

сопутствующие заболевания и их

тяжесть — С;

нарушения функций организма, вызванные предшествовавшим лучевым лечением, противоопухолевой химио- или гормонотерапией, — П;

объем и тяжесть предстоящего оперативного вмешательства — О;

возраст больного — В.

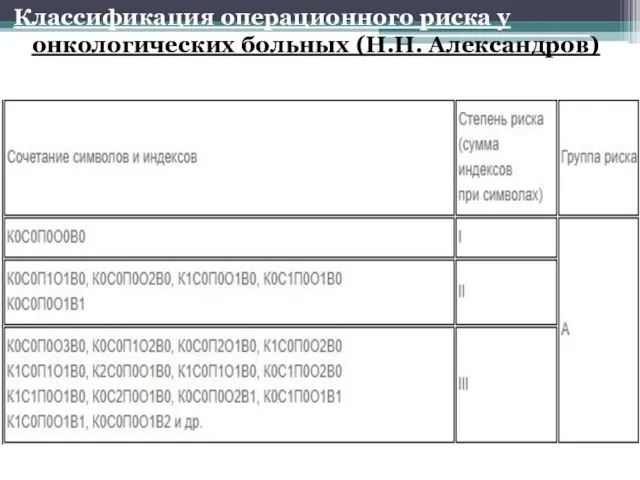

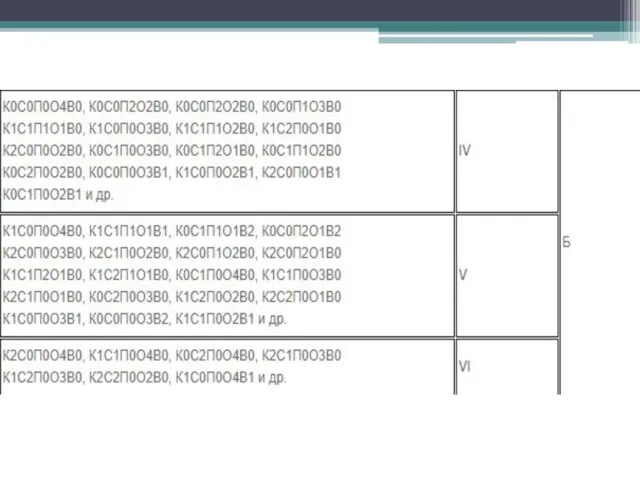

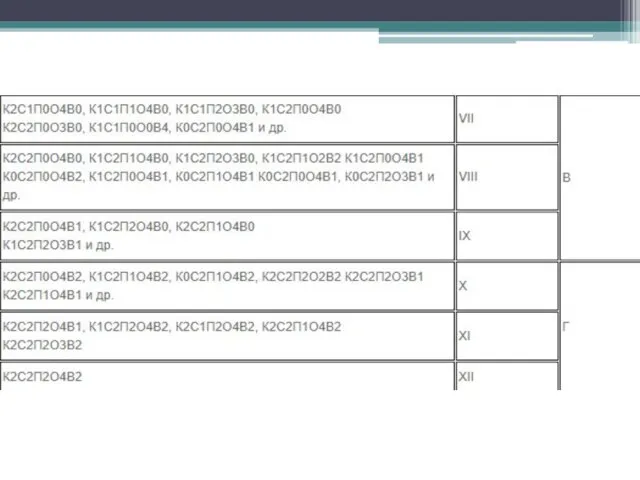

Слайд 13Эти критерии были положены автором в основу классификации операционного риска у онкологических

больных. Критерии операционного риска, обозначенные символами К, С, П, О и В, в зависимости от состояния больного, которое обусловлено основным процессом, сопутствующими заболеваниями, предоперационным опухолевым лечением, возрастом больного, а также в зависимости от тяжести и вида предстоящего оперативного вмешательства снабжаются индексами 0, 1, 2, 3 или 4, образующими различные комбинации, укладывающиеся в 12 степеней операционного риска.

Слайд 14Классификация операционного риска у онкологических больных (Н.Н. Александров)

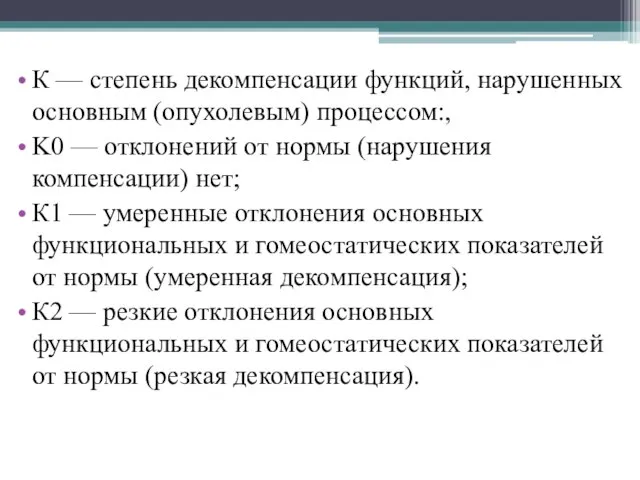

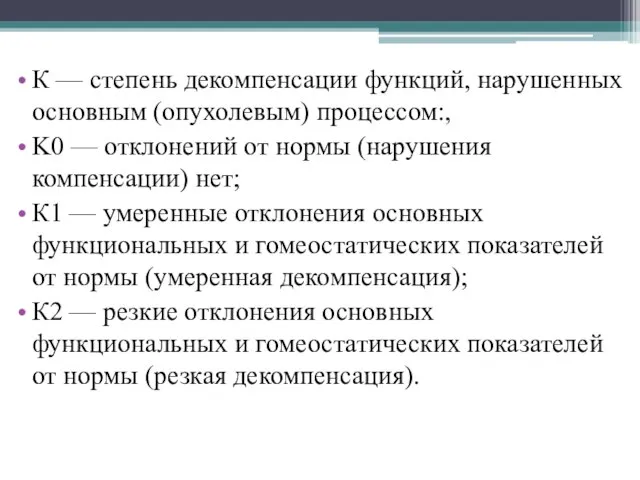

Слайд 17К — степень декомпенсации функций, нарушенных основным (опухолевым) процессом:,

K0 — отклонений от

нормы (нарушения компенсации) нет;

К1 — умеренные отклонения основных функциональных и гомеостатических показателей от нормы (умеренная декомпенсация);

К2 — резкие отклонения основных функциональных и гомеостатических показателей от нормы (резкая декомпенсация).

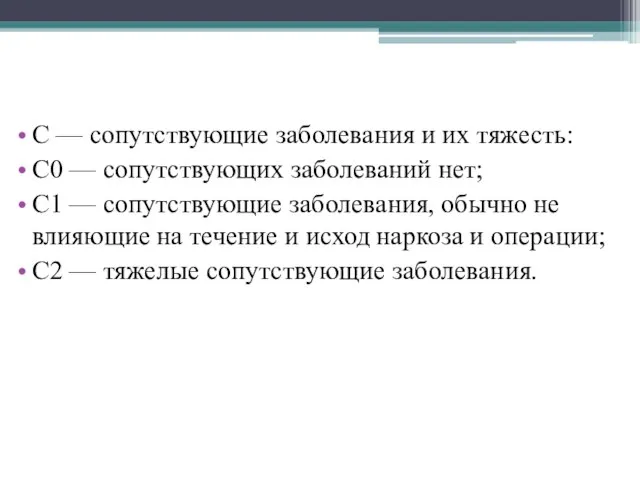

Слайд 18С — сопутствующие заболевания и их тяжесть:

С0 — сопутствующих заболеваний нет;

С1 —

сопутствующие заболевания, обычно не влияющие на течение и исход наркоза и операции;

С2 — тяжелые сопутствующие заболевания.

Слайд 19П — нарушения, вызванные предоперационным гормоно-, химио- или лучевым лечением: П0— лечение

не проводилось;

П1— отклонений от нормы гематологических и других показателей функций организма после специального лечения нет;

П2— возникли нарушения функций организма.

В — возраст больных:

В0 — до 60 лет;

В1- 60-69 лет;

В2 — 70 лет и старше.

Слайд 20О — вид, объем и тяжесть предстоящего оперативного вмешательства:

О1 — ампутация конечности,

радикальное удаление регионарного лимфоаппарата (операции Банаха, Крайла, Дюкена), радикальная мастэктомия, овариэктомия, удаление опухолей кожи и мягких тканей, пробная лапаротомия;

Слайд 21О2 — резекция желудка, резекция тонкой или толстой кишки, расширенная мастэктомия, экстирпация

гортани, нефрэктомия, надвлагалищная ампутация матки и ее придатков, вычленение нижней конечности, паллиативные операции у больных с далеко зашедшими формами опухолей пищевода и органов брюшной полости, пробная торакотомия;

Слайд 2203 — чрезбрюшинная экстирпация и проксимальная резекция желудка, расширенная и комбинированная резекция

желудка, пульмонэктомия, резекция легкого, адреналэктомия, экстирпация прямой кишки, расширенная экстирпация матки и ее придатков, радикальные операции при опухолях средостения, удаление плечевого пояса;

Слайд 2304 — радикальные и пластические операции при опухолях пищевода, трансторакальная или торакоабдоминальная

экстирпация или проксимальная резекция желудка, панкреатодуоденальная резекция, тотальная колонэктомия, межподвздошно-крестцовое вычленение нижней конечности. Окончательный вывод о степени компенсаций изменений, вызванных опухолевым процессом, и о тяжести сопутствующих заболеваний должен быть сделан лишь после обследования больного и адекватной предоперационной подготовки. Степень операционного риска указывается в записи в истории больного при предоперационном осмотре анестезиологом.

Слайд 24Оценка операционного риска позволяет лучше определить показания и объем хирургического вмешательства, оптимизировать

анестезиологическое обеспечение, избежать нежелательных последствий анестезии и операции.

Слайд 25Принципы коррекции нарушений гомеостаза

I. Этиотропная терапия. Устранение действия патогенных факторов (противомикробная, противовоспалительная,

антиаллергическая и детоксикационная терапия), ликвидация дефицита того или иного необходимого агента (например, витамина К), лечение болезней кроветворных органов, печени, почек, травматических состояний.

Слайд 26II. Патогенетическая терапия. Включает в себя методы коррекции нарушенных звеньев гемостаза (включая

заместительное лечение), иммуносупрессивную терапию (при аутоиммунных нарушениях) и создание оптимальных условий для репаративных процессов. Восстановительная терапия включает в себя полноценное питание, применение витаминов, стимуляторов тромбоцитопоэза и т.п.

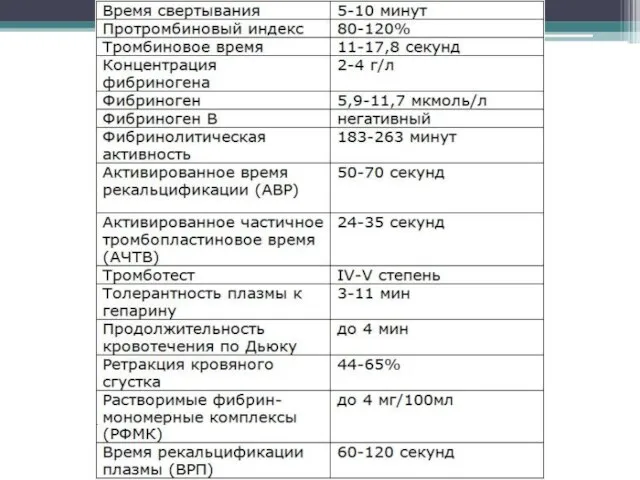

Слайд 27Наиболее важное практическое значение в проведении антикоагулянтной, тромболитической и гемостатической терапии принадлежит

методам фармакокоррекции. С этой целью применяются лекарственные средства, являющиеся аналогами физиологических компонентов свертывающей системы крови (тромбин, фибриноген, гепарин, плазмин и др.) или действующие как активаторы, либо ингибиторы тех или иных звеньев этой системы (антивитамин К, стимуляторы и ингибиторы фибринолиза, препараты антигепаринового действия и т.п.).

Слайд 28В гемостатической терапии широко используется переливание компонентов крови. Наибольшую ценность представляют препараты

в форме свежезамороженной плазмы, ее преципитатов и концентратов, содержащие такие факторы свертывающей системы, которые в настоящее время еще не могут быть получены в чистом и пригодном для хранения виде. При отсутствии этих препаратов применяется свежая плазма или свежая донорская кровь.

Глубокая тромбоцитопения требует введения тромбоцитарной массы.

Слайд 29В целях устранения гемоконцентрации, водно-электролитных расстройств и нарушений кислотно-основного состояния организма показана

инфузия плазмозаменителей, электролитных и других корригирующих растворов.

В последнее время приобретают широкое практическое значение различные методы экстракорпоральной коррекции нарушенного состава крови.

Слайд 30Для этого кровь больного пропускается через специальные аппараты, где может проводиться: а)

гемосорбция (поглощение из крови токсических соединений); б) гемодиализ (очищение крови от токсических веществ, избытка электролитов и т.д.); в) плазмофорез (отделение плазмы от форменных элементов с целью очищения ее от аномальных белков, аутоантител, избытка фибриногена и т.п.); г) тромбоцитофорез (освобождение крови от избытка тромбоцитов при слишком высоком тромбоцитозе).

Рекомендации ESC/ESH по лечению артериальной гипертензии

Рекомендации ESC/ESH по лечению артериальной гипертензии Иммунотропные средства: иммунодепрессанты, иммуностимуляторы

Иммунотропные средства: иммунодепрессанты, иммуностимуляторы Aykon

Aykon Питание при ожирении

Питание при ожирении ВИЧ-инфекция

ВИЧ-инфекция Организация прививочной работы в организованных коллективах

Организация прививочной работы в организованных коллективах Стандартные операционные процедуры по вакцинации против COVID-19

Стандартные операционные процедуры по вакцинации против COVID-19 Память и ее виды. Тренировка памяти

Память и ее виды. Тренировка памяти Медециналық технологиялар мен этикалық мәселелер

Медециналық технологиялар мен этикалық мәселелер ВИЧ-инфекция. Пути передачи, факторы риска. Профилактика

ВИЧ-инфекция. Пути передачи, факторы риска. Профилактика Иммунитет

Иммунитет Паспорт проекта Организация работы врача-педиатра с подростками, передающимся во взрослую сеть

Паспорт проекта Организация работы врача-педиатра с подростками, передающимся во взрослую сеть Возбудители газовой гангрены

Возбудители газовой гангрены Климактерический синдром

Климактерический синдром Народная медицина

Народная медицина Созылмалы жүрек жетіспеушілігінің классификациясы мен диагностикасы

Созылмалы жүрек жетіспеушілігінің классификациясы мен диагностикасы Phylogenesis of skin on chordates and the disorders

Phylogenesis of skin on chordates and the disorders Влажная уборка помещений, текущая и заключительная дезинфекция

Влажная уборка помещений, текущая и заключительная дезинфекция 95759

95759 Гериатрические аспекты язвенной болезни

Гериатрические аспекты язвенной болезни Основы патологии

Основы патологии Особенности влияния витамина С на организм человека

Особенности влияния витамина С на организм человека Методы обследования при заболеваниях щитовидной железы

Методы обследования при заболеваниях щитовидной железы Укусы насекомых, паукообразных, змей. Клещевой энцефалит

Укусы насекомых, паукообразных, змей. Клещевой энцефалит Курение. Дыхательная система

Курение. Дыхательная система Алкогольная полиневропатия

Алкогольная полиневропатия I Олимпиада по хирургии СПбГПМУ. Тест первого этапа

I Олимпиада по хирургии СПбГПМУ. Тест первого этапа Қатерлі ісік сілекей бездері

Қатерлі ісік сілекей бездері