Содержание

- 2. Введение Антикоагулянты прямого действия Антикоагулянты непрямого действия Заключение Список литературы Содержание

- 3. Антикоагулянты (Anticoagulantia; от греч. anti — против и лат. coagulatio — свертывание) — это вещества, угнетающие

- 4. Показания к лечебному и профилактическому применению антикоагулянтов — инфаркты миокарда и легких, тромботические и эмболические инсульты

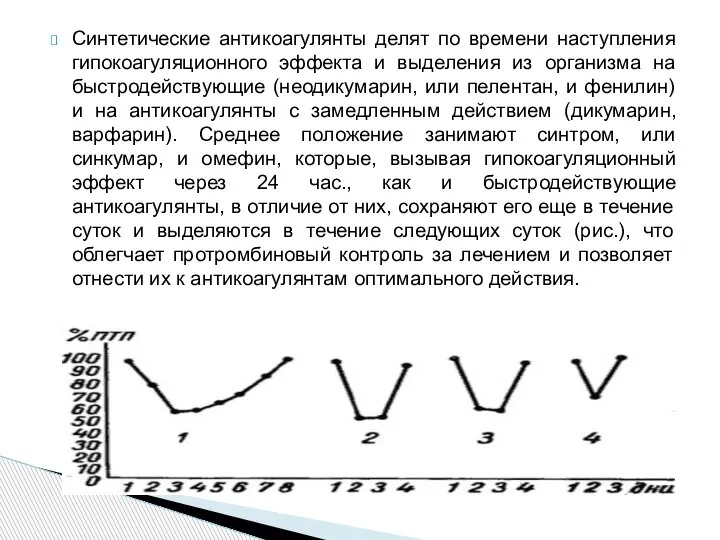

- 5. Синтетические антикоагулянты делят по времени наступления гипокоагуляционного эффекта и выделения из организма на быстродействующие (неодикумарин, или

- 6. Колебания уровня протромбинового показателя (ПТП) при разовом приеме (в %): 1—300 мг дикумарина; 2 —12 мг

- 7. В самом начале коронаротромбоза и тромбоэмболических осложнений наиболее эффективен гепарин с его немедленным гипокоагуляционным эффектом. Внутривенное

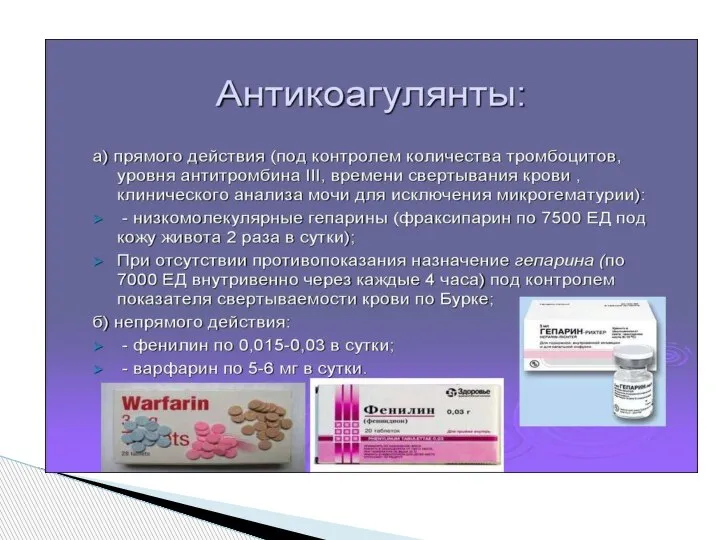

- 9. Антикоагулянты прямого действия Антикоагулянты прямого действия: гепарин (см.) и гепариноиды вещества, действующие подобно гепарину, но отличающиеся

- 11. Антикоагулянты непрямого действия: производные 4-оксикумарина — дикумарин (см.), неодикумарин (см.), или пелентан, варфарин, синкумар, нафарин (см.)

- 13. Механизм действия. В патогенезе тромбообразования наряду с изменением активности свертывающей системы крови важную роль играют нарушения

- 14. Антикоагулянты непрямого действия являются также антагонистами витамина К и при достаточной дозировке нарушают биосинтез факторов свертывания

- 15. Наряду с влиянием на свертывание крови антикоагулянты имеют и другие стороны действия на организм: снижение резистентности

- 17. Скачать презентацию

Слайд 2Введение

Антикоагулянты прямого действия

Антикоагулянты непрямого действия

Заключение

Список литературы

Содержание

Введение

Антикоагулянты прямого действия

Антикоагулянты непрямого действия

Заключение

Список литературы

Содержание

Слайд 3Антикоагулянты (Anticoagulantia; от греч. anti — против и лат. coagulatio — свертывание)

Антикоагулянты (Anticoagulantia; от греч. anti — против и лат. coagulatio — свертывание)

Введение

Слайд 4 Показания к лечебному и профилактическому применению антикоагулянтов — инфаркты миокарда и

Показания к лечебному и профилактическому применению антикоагулянтов — инфаркты миокарда и

Противопоказаниями к применению антикоагулянтов служат язвенная и почечнокаменная болезни, хронические паренхиматозные заболевания почек и печени, геморрагические диатезы, подострый септический эндокардит, субмукозные фибромиомы и другие заболевания со склонностью к кровотечениям, беременность (особенно во второй половине). Осторожность нужна при назначении антикоагулянтов женщинам до окончания менструации.

Не рекомендуется назначать антикоагулянты кормящим матерям, так как они могут выделяться с молоком.

Клиническое применение антикоагулянтов

Слайд 5Синтетические антикоагулянты делят по времени наступления гипокоагуляционного эффекта и выделения из организма

Синтетические антикоагулянты делят по времени наступления гипокоагуляционного эффекта и выделения из организма

Слайд 6Колебания уровня протромбинового показателя (ПТП) при разовом приеме (в %): 1—300 мг

Колебания уровня протромбинового показателя (ПТП) при разовом приеме (в %): 1—300 мг

Чувствительность к антикоагулянтам и их переносимость различны в зависимости от возраста, исходного протромбинового показателя, поражения печени и ЦНС, а также остроты и характера заболевания. Поэтому лечение рекомендуется начинать с пробной дозы, которая дается в течение двух первых дней, после чего переходят на дозы, поддерживающие гипокоагуляционный эффект на оптимальном терапевтическом уровне, что соответствует протромбиновому показателю от 40 до 60%.

Средние дозы различных антикоагулянтов — см. Гепарин, Дикумарин, Нафарин, Неодикумарин, Омефин и др.

В остром периоде для ускорения гипокоагуляционного эффекта предпочтительно дать суточную дозу антикоагулянтов в один прием. При резистентности к антикоагулянтам, требующей повышения поддерживающих доз в два раза и более против указанных, лучше отказаться от лечения ими.

Слайд 7В самом начале коронаротромбоза и тромбоэмболических осложнений наиболее эффективен гепарин с его

В самом начале коронаротромбоза и тромбоэмболических осложнений наиболее эффективен гепарин с его

Внутримышечное введение гепарина менее эффективно и приводит к образованию мышечных гематом. Со 2—3-го дня присоединяют синтетические антикоагулянты, после чего с 3—4-го дня гепарин снимают.

Адекватная антикоагуляционная терапия инфарктов миокарда предусматривает раннее применение антикоагулянтов в дозах, снижающих протромбиновый показатель до оптимального уровня (при протромбиновом контроле с сухим тромбопластином). Такая терапия снизила летальность при инфарктах миокарда, по первоначальным данным Б. П. Кушелевского (1948—1953), с 20 до 3,6% (за последние годы вследствие значительного увеличения числа повторных инфарктов — до 6%) и, по П. Е. Лукомскому и Е. М. Тарееву (1952—1956), до 7,2%. При правильном дозировании антикоагулянтов и контроле протромбинового показателя (а также при наблюдении за мочой) геморрагические осложнения наблюдаются редко. Чаще всего отмечается микрогематурия (до 10 эритроцитов в поле зрения), не препятствующая проведению лечения, если она не нарастает.

Слайд 9Антикоагулянты прямого действия

Антикоагулянты прямого действия: гепарин (см.) и гепариноиды вещества, действующие

Антикоагулянты прямого действия

Антикоагулянты прямого действия: гепарин (см.) и гепариноиды вещества, действующие

Слайд 11Антикоагулянты непрямого действия: производные 4-оксикумарина — дикумарин (см.), неодикумарин (см.), или пелентан,

Антикоагулянты непрямого действия: производные 4-оксикумарина — дикумарин (см.), неодикумарин (см.), или пелентан,

Эффект наступает через 24—72 час. и продолжается до нескольких суток, в связи с чем эти антикоагулянты более удобны для длительного лечения. Антикоагулянтами служат также соли редкоземельных металлов: тромбодим (соль неодима и сульфоизоникотиновой кислоты), гелиодим (соль неодима, празеодима и Р-ацетилпропионовой кислоты) и др. При внутривенном введении в виде водных растворов эффект наступает через 5—15 мин., достигает максимума через 1—1,5 часа и продолжается около суток. В СССР эти препараты применения еще не нашли.

Антикоагулянты непрямого действия

Слайд 13Механизм действия. В патогенезе тромбообразования наряду с изменением активности свертывающей системы крови

Механизм действия. В патогенезе тромбообразования наряду с изменением активности свертывающей системы крови

Угнетая активность свертывающей системы крови, антикоагулянты снижают возможность образования тромбов. Однако применение антикоагулянтов — не единственный путь борьбы с тромбозами. Наиболее успешным предупреждение и лечение тромбоза может быть при одновременном воздействии на различные звенья патогенеза тромбообразования. При уже возникшем тромбе важным дополнением к антикоагулянтам являются фибринолитические средства (фибринолизин, стрептокиназа, урокиназа, трипсин и др.).

Противосвертывающее действие гепарина и гепариноидов обусловлено антитромбопластиновым (антитромбокиназным), антипротромбиновым, антитромбиновым влиянием; они тормозят образование фибрина, препятствуют агглютинации кровяных пластинок. Гепарин — физиологический антикоагулянт, образующийся в организме; он входит в состав физиологической противосвертывающей системы.

Слайд 14Антикоагулянты непрямого действия являются также антагонистами витамина К и при достаточной дозировке

Антикоагулянты непрямого действия являются также антагонистами витамина К и при достаточной дозировке

Реакция больных на антикоагулянт имеет индивидуальные отличия как в смысле быстроты наступления действия, так и в отношении степени влияния. Определенное значение имеет и характер диеты у больных, получающих антикоагулянты. Экспериментально показано, что действие антикоагулянтов острее и их токсическая доза более низка при употреблении пищи с малым содержанием жира. Сравнительно большой латентный период, характерный для антикоагулянтов непрямого действия, делает целесообразным в первый день лечения комбинировать их с гепарином, гепариноидами или препаратами редкоземельных металлов. Соли редкоземельных металлов угнетают активность II, VII и X факторов свертывания крови. Эти антикоагулянты сочетают быстроту действия, свойственную гепарину, с длительностью эффекта, приближающуюся к таковой антикоагулянту непрямого действия. Редкоземельные металлы токсичнее гепарина.

Слайд 15Наряду с влиянием на свертывание крови антикоагулянты имеют и другие стороны действия

Наряду с влиянием на свертывание крови антикоагулянты имеют и другие стороны действия

Показания. Основное показание к применению антикоагулянтов — предупреждение тромбообразования или нарастания уже возникшего тромба (см. ниже — Клиническое применение антикоагулянтов).

Антикоагулянты, в частности гепарин, могут быть использованы и при инструментальном исследовании сосудов, в аппаратах, поверхность которых соприкасается с кровью, в лабораторной практике.

Заключение

тадж Оценка состояния плода

тадж Оценка состояния плода Геморрагический инсульт

Геморрагический инсульт Бауырдың аутоиммунды ауруларының емі және дифференциалды диагностикасы

Бауырдың аутоиммунды ауруларының емі және дифференциалды диагностикасы Профилактика ВИЧ и СПИД

Профилактика ВИЧ и СПИД Сестринский процесс при оперативном лечении заболеваний и повреждений конечностей

Сестринский процесс при оперативном лечении заболеваний и повреждений конечностей Правила игры в мини-футбол

Правила игры в мини-футбол Ранние половые связи у подростков

Ранние половые связи у подростков Лфк при заболеваниях почек у детей

Лфк при заболеваниях почек у детей Нарушения проводимости сердца

Нарушения проводимости сердца Микрокальцинаты молочной железы. Диагностика .Тактика лечения

Микрокальцинаты молочной железы. Диагностика .Тактика лечения Применение диаскинтеста для диагностики туберкулеза у взрослых

Применение диаскинтеста для диагностики туберкулеза у взрослых Игровые приёмы, применяемые при коррекции оптической дисграфии у детей с ЗПР

Игровые приёмы, применяемые при коррекции оптической дисграфии у детей с ЗПР Умственная (интеллектуальная) недостаточность у детей

Умственная (интеллектуальная) недостаточность у детей Череп в целом. Воздухоносные кости. Возрастные особенности черепа

Череп в целом. Воздухоносные кости. Возрастные особенности черепа Серозные менингиты

Серозные менингиты Уход при ангине

Уход при ангине Разведение Антибиотиков

Разведение Антибиотиков Современное приборное оснащение лабораторий гигиены труда

Современное приборное оснащение лабораторий гигиены труда Системная красная волчанка

Системная красная волчанка Подагра. Подагрический артрит

Подагра. Подагрический артрит Соя и ваше здоровье

Соя и ваше здоровье В чем состоит ответственность провизора?

В чем состоит ответственность провизора? Неопиоидные анальгетики

Неопиоидные анальгетики Патология органа зрения при болезнях крови

Патология органа зрения при болезнях крови Выбор режимов экстракорпоральной детокискации у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком

Выбор режимов экстракорпоральной детокискации у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком МиФА

МиФА Витамины- источник здоровья

Витамины- источник здоровья Саркома матки

Саркома матки