Содержание

- 2. Оглавление Определение Этиология Патогенез Клиническая картина Классификация

- 3. Определение Боково́й (латера́льный) амиотрофи́ческий склеро́з (БАС; также известен как боле́знь мото́рных нейро́нов, мотонейро́нная боле́знь, боле́знь Шарко́в

- 4. Этиология ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ * Токсическая теория Воздействие тяжелых металлов(Свинец, ртуть). Свинец в высоких концентрациях блокирует все

- 5. Этиология(2) Роль растительных токсинов Вещества, выделенные из семян сагового дерева 1)BMAA- агонист NMDA рецепторов ,которые инициирует

- 6. Этиология(3) Эпидемиологические исследования выявили увеличение частоты БАС среди ветеранов Второй мировой войны в 2 раза по

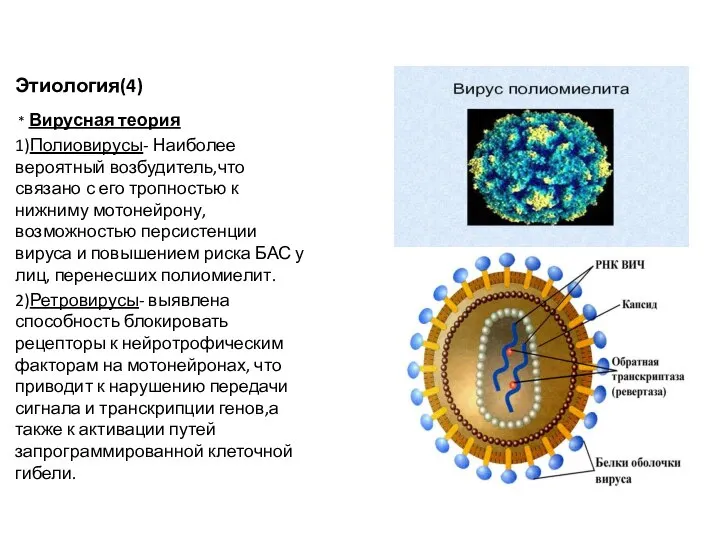

- 7. Этиология(4) * Вирусная теория 1)Полиовирусы- Наиболее вероятный возбудитель,что связано с его тропностью к нижниму мотонейрону, возможностью

- 8. Этиология(5) ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Наиболее значимым событием в изучении генетики БАС стало открытие мутаций гена цитозольной Cu/Zn-СОД,

- 9. Этиология(6) Механизмы повреждающего действия мутантной СОД 1 на мотонейроны до конца не выяснены. Известно, что приобретение

- 10. Этиология(7) Основное нейротоксическое действие мутантной СОД1 связано с образованием нерастворимых агрегатов, приводящих к нарушению функции внутриклеточных

- 11. Этиология(8) Изменения конформационной структуры СОД 1, в том числе и Си2+/ Zn2+-содержащего активного центра, обеспечивает повышенный

- 12. Этиология(9) Выявленные недавно мутации гена SETX (9q 34) белка сенатаксина и гена алсина (2q33). Алсин —

- 13. Этиология(10) При сравнении генотипов только пациенты с БАС, наследующие аллель С IL6R, демонстрируют повышенный уровень IL6

- 14. Этиология(11) В настоящее время общепринятым является мнение, что БАС — мультифакториальное заболевание, в развитии которого важную

- 15. Патогенез •эксайтотоксичность; • окислительный стресс; • дисфункцию митохондрий и нарушение гомеостаза кальция; • конформационные изменения белков

- 16. Патогенез(2) ЭКСАЙТОТОКСИЧНОСТЬ В качестве эксайтотоксинов рассматривают глутамат и его эндогенные агонисты. Повышение содержания глутамата и аспартата

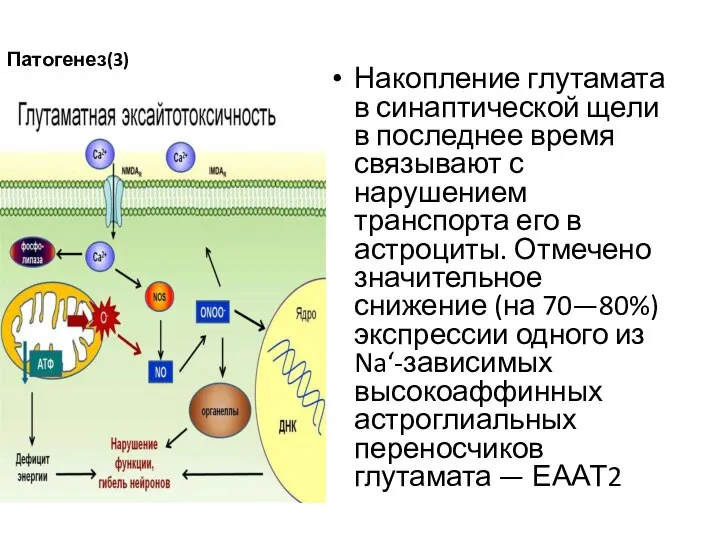

- 17. Патогенез(3) Накопление глутамата в синаптической щели в последнее время связывают с нарушением транспорта его в астроциты.

- 18. Патогенез(4) Развитие эксайтотоксичности при БАС может быть связано с изменением функционального состояния различных ионотропных рецепторов глутамата

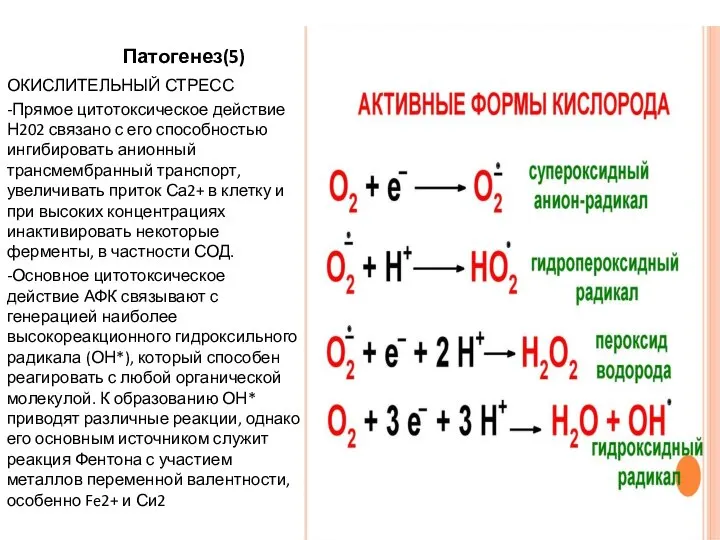

- 19. Патогенез(5) ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС -Прямое цитотоксическое действие Н202 связано с его способностью ингибировать анионный трансмембранный транспорт, увеличивать

- 20. Патогенез (6) Снижение активности различных нейрональных ферментов может быть связано с химической модификацией их функциональных групп

- 21. Патогенез (7) Важная роль в гибели мотонейронов при БАС отводится другому свободнорадикальному соединению — оксиду азота

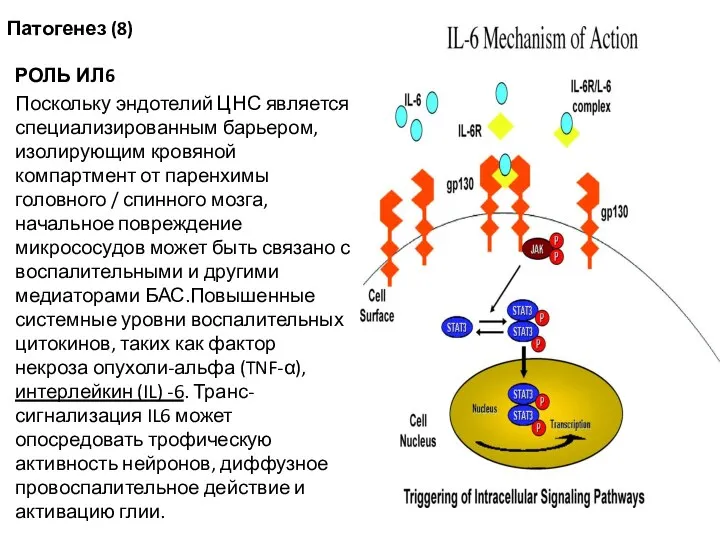

- 22. Патогенез (8) РОЛЬ ИЛ6 Поскольку эндотелий ЦНС является специализированным барьером, изолирующим кровяной компартмент от паренхимы головного

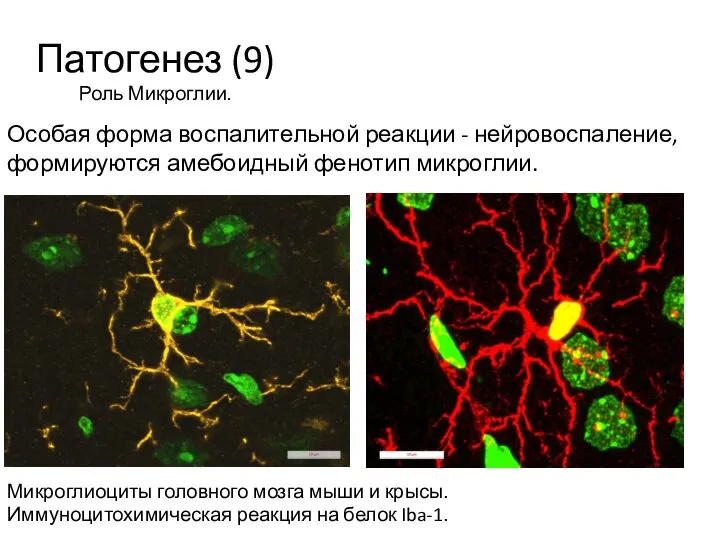

- 23. Патогенез (9) Роль Микроглии. Микроглиоциты головного мозга мыши и крысы. Иммуноцитохимическая реакция на белок Iba-1. Особая

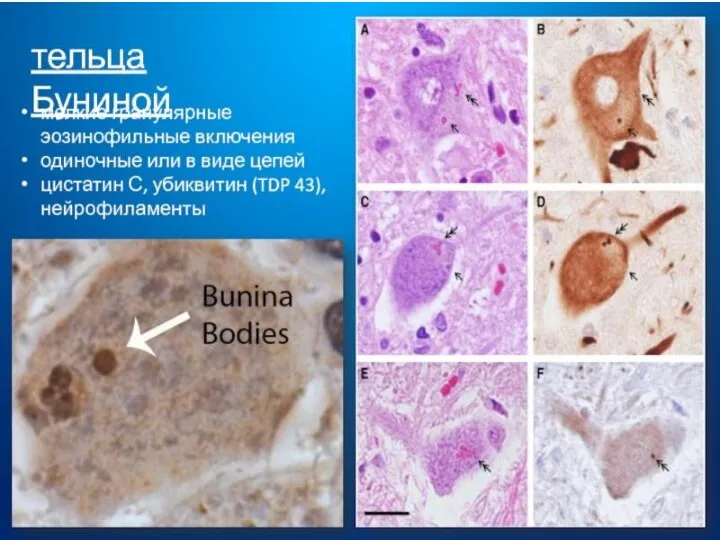

- 24. Патогенез(10) АГРЕГИРОВАНИЕ БЕЛКОВ. Обязательное условие развития заболевания — олигомеризация белковых цепей и их агрегирование с образованием

- 26. Патогенез(11) Изменённая СОД 1 образует в свою очередь агрегаты с нейрофиламентами и убиквитином в проксимальной части

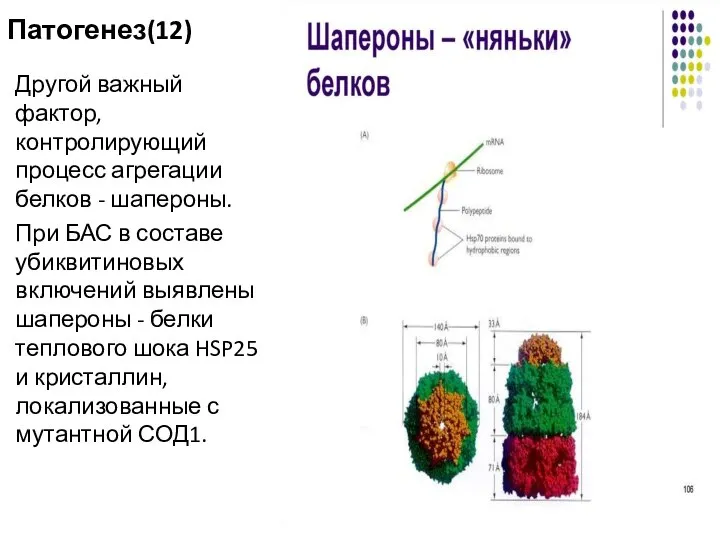

- 27. Патогенез(12) Другой важный фактор, контролирующий процесс агрегации белков - шапероны. При БАС в составе убиквитиновых включений

- 28. Патогенез(13) Нарушение деградации белков и накопление токсических депозитов приводит к развитию запрограммированной клеточной гибели мотонейронов, причём

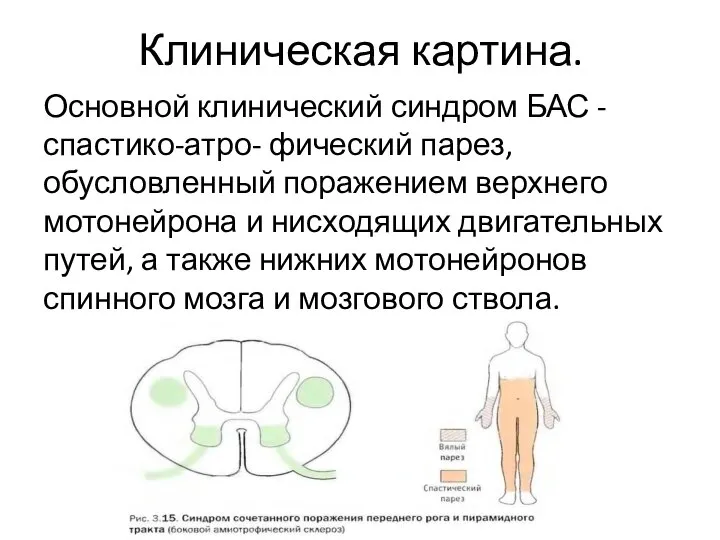

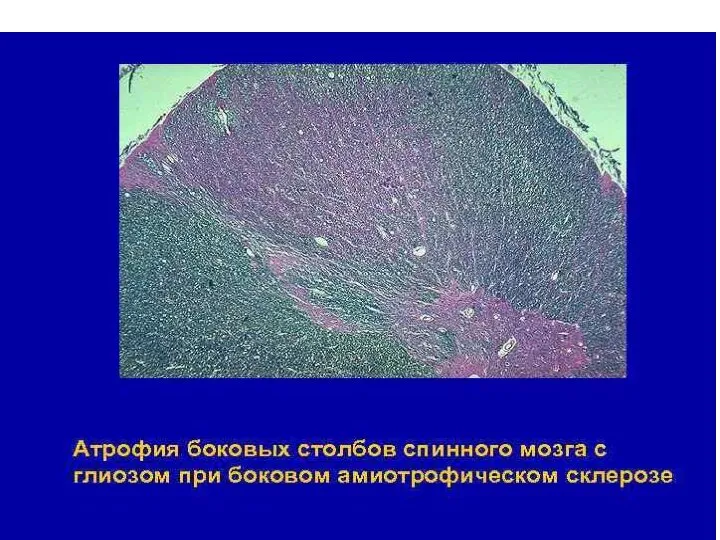

- 29. Клиническая картина. Основной клинический синдром БАС -спастико-атро- фический парез, обусловленный поражением верхнего мотонейрона и нисходящих двигательных

- 31. Клиническая картина(2) К симптомам поражения нижнего мотонейрона относятся 1)Арефлексия 2)Атония 3) Атрофия 4)Фибриляции и фасцикулярные поддергивания

- 32. Клиническая картина(3) Признаки вовлечения в процесс верхнего мотонейрона включают 1)Спастичность 2)высокие сухожильные рефлексы и расширения их

- 33. Клиническая картина(4) Особенности «Пирамидного синдрома» при БАС. Все исследователи обращают внимание на такие особенности «пирамидного синдрома»

- 34. Клиническая картина(5) При ЭМГ выявляли рефлекс Бабинского у всех больных Относительно редкое его обнаружение при осмотре

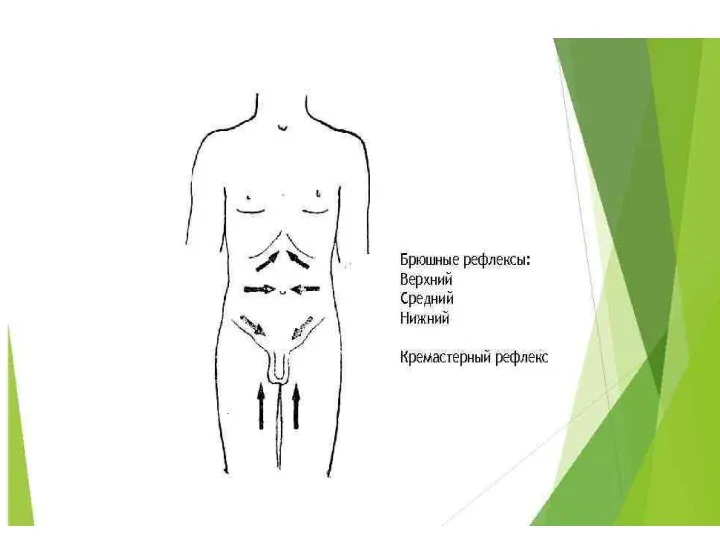

- 36. Клиническая картина (6) Сохранность кожных брюшных рефлексов при БАС очевидно связана с тем, что познотонические мышцы

- 38. Клиническая картина(7) Что касается отсутствия тазовых нарушений у этих больных, то этот факт также можно объяснить

- 39. Клиническая картина (8) Для БАС характерно поражение ядер черепных нервов в стволе мозга ( IX-XI I

- 40. Клиническая картина (9) Дыхательная недостаточность. Основное значение в развитии дыхательной недостаточности имеет патология нижнего мотонейрона, причём

- 41. Клиническая картина(10) Редкие симптомы. 3 группы: 1)К первой группе относятся симптомы, связанные с относительной сохранностью некоторых

- 42. Клиническая картина(11) 3)К третьей группе симптомов относится факт редкого развития пролежней у этих больных, что связывают

- 43. Клиническая картина(12) в НИИ неврологии РАМН выделили 5 этапов развития заболевания: продромальный; первые (локальные) признаки болезни;

- 44. Клиническая картина(13) Продрмальные симптомы(от нескольких месяцев до года). Признаки: холодовой парез кистей, мышечные судороги, подёргивания в

- 45. Клиническая картина(14) Первые (локальные) симптомы. Формальное начало болезни, поскольку первые её симптомы возникают, когда до 80%

- 46. Клиническая картина(15) В отдельных случаях отмечают необычную локализацию парезов в начале болезни, например при гемипаретической форме

- 47. Клиническая картина(16) В случае преобладания в клинической картине симптомов поражения верхнего мотонейрона слабость в конечностях сочетается

- 48. Клиническая картина(17) Развернутая стадия (стадия генерализации) Характеризуется атрофией мышц дистальных и реже проксимальных отделов конечностей, а

- 49. Клиническая картина(18) Для развёрнутой стадии болезни характерны генерализованная сухожильная гиперрефлексия, спастичность, стопные патологические рефлексы, рефлексы орального

- 50. Клиническая картина (19) Финальная стадия (от 2х до 38 мес) По мере прогрессирования заболевания симптомы поражения

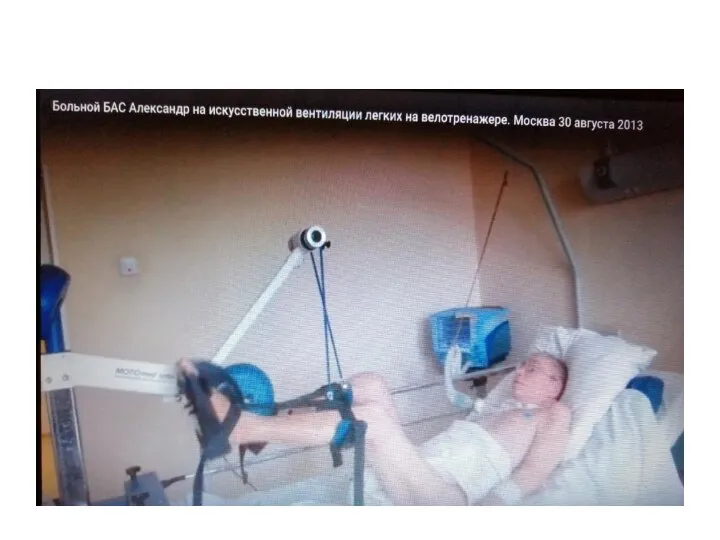

- 51. Клиническая картина(20) Этап продленной жизни. (Исследования больных БАС ,находившихся на ИВЛ от 1,5 до 172 мес)

- 52. Клиническая картина(20) В конечном периоде этапа продлённой жизни при БАС развивался синдром тотального вялого паралича, с

- 56. Классификация. 1.Шейно-грудная форма – наблюдают у 44%.Чаще (м) Продолжительность жизни не превышает 3 лет, в отдельных

- 57. Классификация (2) 4.Высокая форма.(Локализация в супрануклеарных структурах).4%. Чаще (м). В пределах высокой формы БАС выделяют три

- 58. Классификация (3) 5.Первично-генерализованная форма. 3%. (М=Ж) одна из наиболее злокачественных, характеризуется одновременным поражением нижних мотонейронов нескольких

- 59. Классификация (4) 6.Шейная форма. Случаи первичной локализации патологического процесса (С3—С5) спинного мозга отличаются от остальных форм

- 60. Классификация (5) 7.Семейный (аутосомно-доминантный) боковой амиотрофический склероз. 1% Клинически семейный БАС, также ничем не отличается от

- 61. Список литературы. 1. Захарова М.Н. Боковой амиотрофический склероз и окислительный стресс: Докт. дис. — М., 2001.

- 63. Скачать презентацию

Противовоспалительные средства (ПВС)

Противовоспалительные средства (ПВС) Обучение пациента самоконтролю

Обучение пациента самоконтролю Адекватность индивидуального питания населения (тема 4)

Адекватность индивидуального питания населения (тема 4) Сигарета - не конфета!

Сигарета - не конфета! Зрительная гимнастика. Тренажер Базарного В.Ф

Зрительная гимнастика. Тренажер Базарного В.Ф Chronic obstructive pulmonary disease

Chronic obstructive pulmonary disease Создание игры-тренажера по правилам совместимости групп крови

Создание игры-тренажера по правилам совместимости групп крови Основы прикладной антропологии. Вводная лекция

Основы прикладной антропологии. Вводная лекция Учение о группах крови

Учение о группах крови Воздействие наркотических веществ на плод

Воздействие наркотических веществ на плод Наружные брюшные грыжи

Наружные брюшные грыжи Дәрумендер

Дәрумендер Деятельность фельдшера при острых аллергических состояниях

Деятельность фельдшера при острых аллергических состояниях Блокады кальциевых каналов. Механизм противоаритмического действия Верапамила

Блокады кальциевых каналов. Механизм противоаритмического действия Верапамила Обезболивание. Понятие о боли и механизме ее возникновения

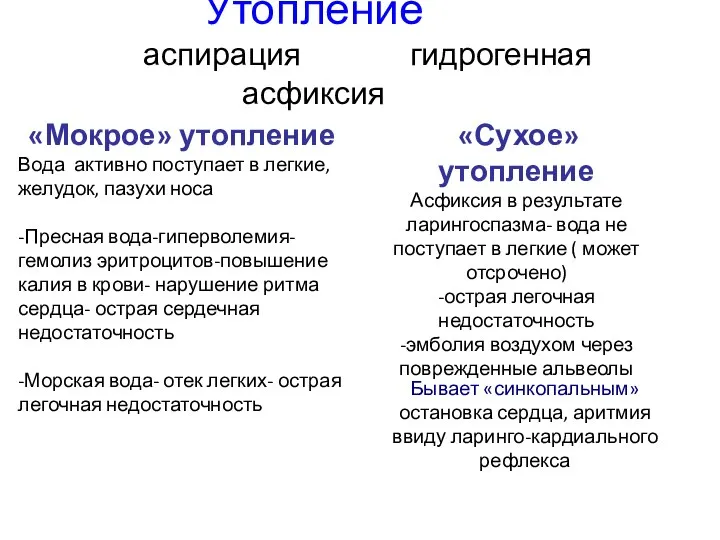

Обезболивание. Понятие о боли и механизме ее возникновения Утопление

Утопление Гипоменструальный синдром. Аменорея

Гипоменструальный синдром. Аменорея Депрессия сокращает сроки формирования и утяжеляет течение алкогольной зависимости

Депрессия сокращает сроки формирования и утяжеляет течение алкогольной зависимости Abtreibung: Selbstbestimmungsrecht der Frau vs. Schutz des ungeborenen Lebens

Abtreibung: Selbstbestimmungsrecht der Frau vs. Schutz des ungeborenen Lebens Брахицефалический синдром

Брахицефалический синдром Анализ микробиологического исследования крови при бактериемии и сепсисе в медицинских учреждениях города Улан-Удэ

Анализ микробиологического исследования крови при бактериемии и сепсисе в медицинских учреждениях города Улан-Удэ Пикорнавирустар. Полиомиелит вирусы. Коксаки. Есно

Пикорнавирустар. Полиомиелит вирусы. Коксаки. Есно Желудочно-кишечный тракт. Средства, влияющие на моторную функцию ЖКТ. Гепатотропные и желчегонные средства

Желудочно-кишечный тракт. Средства, влияющие на моторную функцию ЖКТ. Гепатотропные и желчегонные средства ЛФК при заболеваниях нервной системы

ЛФК при заболеваниях нервной системы Құжат айналымының сандық және сапалық сипаттамасы. Медициналық ұйымдардағы құжат айналымын жетілдіру жодары мен тәсілдері

Құжат айналымының сандық және сапалық сипаттамасы. Медициналық ұйымдардағы құжат айналымын жетілдіру жодары мен тәсілдері Вирусные гепатиты

Вирусные гепатиты Влияние шума на организм человека

Влияние шума на организм человека Спелеотерапия

Спелеотерапия