Содержание

- 2. Функции клеточных систем иммунитета: 1. Эффекторные реакции – поглощение, разрушение и выведение антигена из организма; 2.

- 3. Эффекторные механизмы иммунитета состоят в том, что распознавшие (связавшие) антиген рецепторы — TCR на поверхности Т-лимфоцита

- 4. Эффекторные механизмы иммунитета направлены на связывание и элиминацию патогенов. Классификация эффекторных механизмов: • Антителозависимый, или гуморальный

- 5. Антителозависимые механизмы защиты от патогена Таких механизмов по крайней мере 6: • нейтрализация антителами патогенных свойств

- 6. АНТИТЕЛОЗАВИСИМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ Опсонизация и запуск системы комплемента Связывание антител с антигеном является защитным: • если

- 7. Fc-рецепторы Fc-рецепторы (FcR) - семейство мембранных рецепторов клеток иммунной системы, главной функцией которой является распознавание и

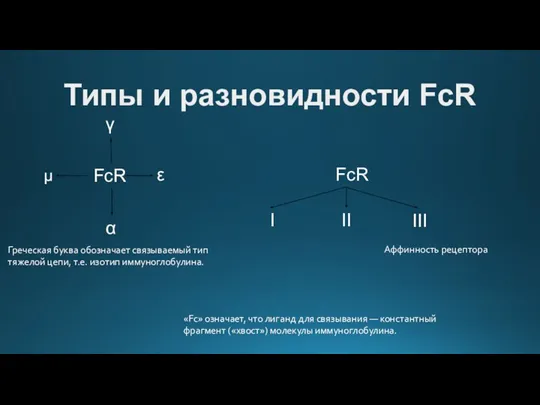

- 8. Типы и разновидности FcR FcR γ ε α μ FcR I II III «Fc» означает, что

- 10. Антителозависимая клеточная цитотоксичность Феномен АнтителоЗависимой Клеточной ЦитоТоксичности (АЗКЦТ) проявляется, когда антитело связывает антиген на поверхности какой-либо

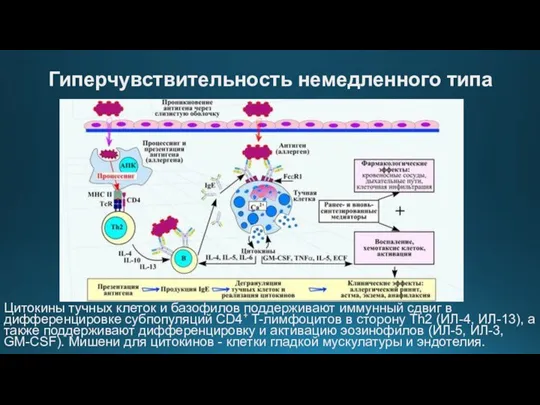

- 12. Гиперчувствительность немедленного типа Цитокины тучных клеток и базофилов поддерживают иммунный сдвиг в дифференцировке субпопуляций CD4+ T-лимфоцитов

- 13. Базофильные лейкоциты и тучные клетки • Тучные клетки локализованы в соединительной ткани собственного слоя слизистых оболочек

- 14. Базофилы Циркулируют в крови и мигрируют в ткани только в очаг воспаления (как нейтрофилы). На базофилах

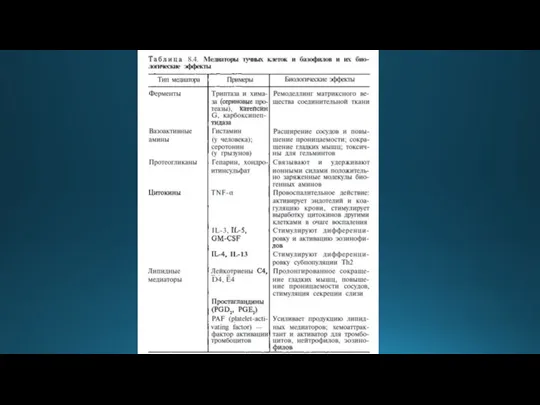

- 16. Медиаторы тучных клеток и базофилов Гистамин Липидные медиаторы - Простагландин D2 - Лейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4)

- 17. Активация • Гомотипная агрегация FceRI. Клетки активируются комплексом IgE с антигеном или антителами к рецептору. FceRI

- 18. Реликтовые свойства антител • пептидазная активность; • способность связывать нуклеотиды и способность расщеплять полинуклеотиды; • способность

- 19. ЭФФЕКТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ КЛЕТКАМИ Антителонезависимые эффекторные механизмы иммунитета в первую очередь реализуют ЦТЛ. К ним относят

- 20. ЭФФЕКТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ КЛЕТКАМИ • Цитокины. CD8+ ЦТЛ продуцируют цитокины - ИФНγ, ФНОα и ФНОβ(лимфотоксин). Эффекты

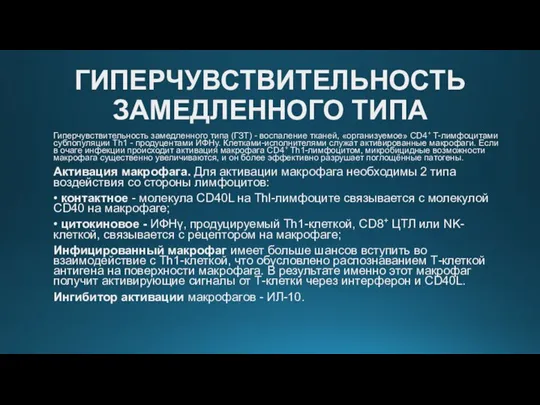

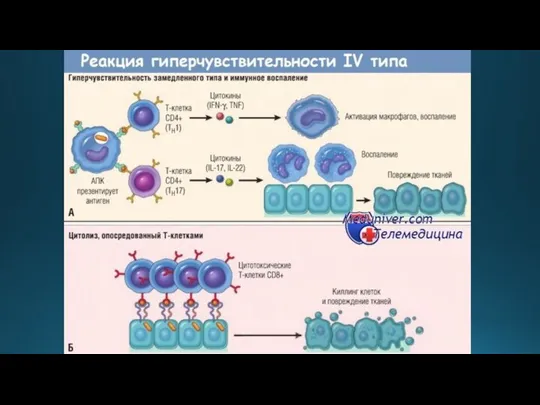

- 21. ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗАМЕДЛЕННОГО ТИПА Гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ) - воспаление тканей, «организуемое» CD4+ T-лимфоцитами субпопуляции Th1 -

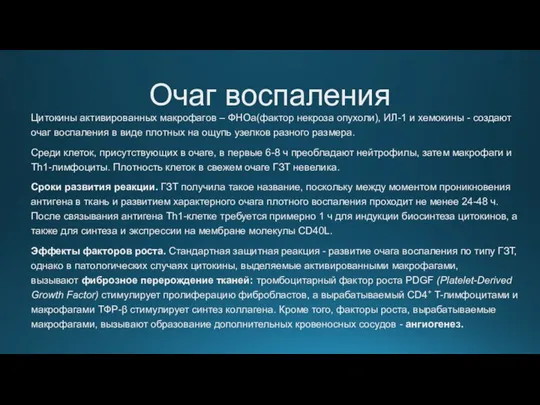

- 22. Очаг воспаления Цитокины активированных макрофагов – ФНОа(фактор некроза опухоли), ИЛ-1 и хемокины - создают очаг воспаления

- 25. Скачать презентацию

Эндометриоз и бесплодие: ведение пациенток с позиции доказательной медицины

Эндометриоз и бесплодие: ведение пациенток с позиции доказательной медицины Аутосенсибилизация к хорионическому гонадотропину человека при синдроме привычной потери беременности

Аутосенсибилизация к хорионическому гонадотропину человека при синдроме привычной потери беременности Здоровое питание

Здоровое питание Бактериальные инфекции новорожденных

Бактериальные инфекции новорожденных Профилактика инфекций области хирургического вмешательства

Профилактика инфекций области хирургического вмешательства Бруцеллез (лат. название brucellosis)

Бруцеллез (лат. название brucellosis) Неодим

Неодим Шок. Острая кровопотеря

Шок. Острая кровопотеря topuz3

topuz3 Сердечный цикл и внутрисердечная гемодинамика

Сердечный цикл и внутрисердечная гемодинамика Усиление финансовой устойчивости системы здравоохранения

Усиление финансовой устойчивости системы здравоохранения Опасные вещества в составе вакцин

Опасные вещества в составе вакцин Фармацевтикалық көмек тұжырымдамасы

Фармацевтикалық көмек тұжырымдамасы Нейробиологические особенности деменции

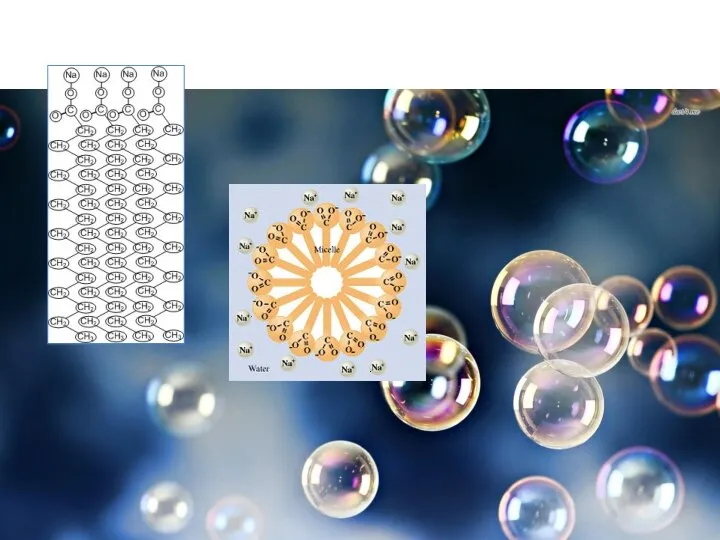

Нейробиологические особенности деменции Обмен жиров

Обмен жиров Рак шейки матки

Рак шейки матки Ишемическая болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца Хромосомные болезни человека

Хромосомные болезни человека Балалардағы обструктивті синдромның клиникалық ерекшелігі

Балалардағы обструктивті синдромның клиникалық ерекшелігі Выбери здоровье – сделай прививку

Выбери здоровье – сделай прививку Туберкулез

Туберкулез История развития психопатологии в зарубежных странах

История развития психопатологии в зарубежных странах Травмы конечностей

Травмы конечностей Science- research program и обмена и internships

Science- research program и обмена и internships Мышцы и суставы верхней конечности. Функциональная анатомия

Мышцы и суставы верхней конечности. Функциональная анатомия Острый и хронический парапроктит

Острый и хронический парапроктит О взаимодействии медицинских организаций с Центром медицины катастроф Республики Башкортостан

О взаимодействии медицинских организаций с Центром медицины катастроф Республики Башкортостан Осложнения после инъекционной контурной пластики лица и шеи

Осложнения после инъекционной контурной пластики лица и шеи