знаний; 2012.

Петров А.М., Гиниатуллин А.Р. Нейробиология сна: современный взгляд (учебное пособие). Казань: КГМУ; 2012.

Левин Я.И., Полуэктов М.Г., ред. Сомнология и медицина сна. Избранные лекции. М.: Медфорум; 2013.

Ковальзон В.М. Нейрофизиология и нейрохимия сна. В кн.: Левин Я.И., Полуэктов М.Г., ред. Сомнология и медицина сна. Избранные лекции. М.: Медфорум; 2013.

Ковальзон В.М. Нейрофизиология и нейрохимия сна. В кн.: Полуэктов М.Г., ред. Сомнология и медицина сна. Национальное руководство памяти А.М. Вейна и Я.И. Левина. М.: Медфорум; 2016.

Ковальзон В.М. Сон. В кн.: Большая российская энциклопедия. Том 30. M.: БРЭ; 2015.

Ковальзон В.М., Долгих В.В. Регуляция цикла бодрствование-сон. Неврологический журнал. 2016; 21 (6): 316-322. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9545-2016-21-6-316-322.

Боголепова А.Н. Нарушения сна и болезнь Альцгеймера.Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018;10(1):74—77.

Левин Я.И. Сомнология: сон, его структура и функции; инсомния. Русский медицинский журнал. 2007 :1130-1134.

Гайтон, А.К. Медицинская физиология/ А.К. Гайтон , Дж.Э. Холл/ Пер. с англ.; Под ред. В.И.Кобрина. – М.: Логосфера, 2008: 826-831.

Физиология и психофизиология: Учебник для клинических психологов/ Под ред. М.А.Медведева, В.М.Смирнова. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2013.

Список литературы

Наследуемые патологии нарушения обмена углеводов

Наследуемые патологии нарушения обмена углеводов Техника подпиливания зубов

Техника подпиливания зубов Мочевыделительная система. Строение и функции мочевыделительной системы. Профилактика заболеваний

Мочевыделительная система. Строение и функции мочевыделительной системы. Профилактика заболеваний БЖД (подготовка к дифзачету)

БЖД (подготовка к дифзачету) Опухолеподобные и опухолевые образования женской половой системы. Классификация

Опухолеподобные и опухолевые образования женской половой системы. Классификация Конъюктивит. Классификация конъюнктивитов

Конъюктивит. Классификация конъюнктивитов Перемены в доме. К чему готовиться?

Перемены в доме. К чему готовиться? презент тема 6

презент тема 6 Риккетсия Провачека

Риккетсия Провачека Пневмония

Пневмония Бүйрек тас ауруында қолданатын дәрілер

Бүйрек тас ауруында қолданатын дәрілер Анаболики. Анаболические стероиды

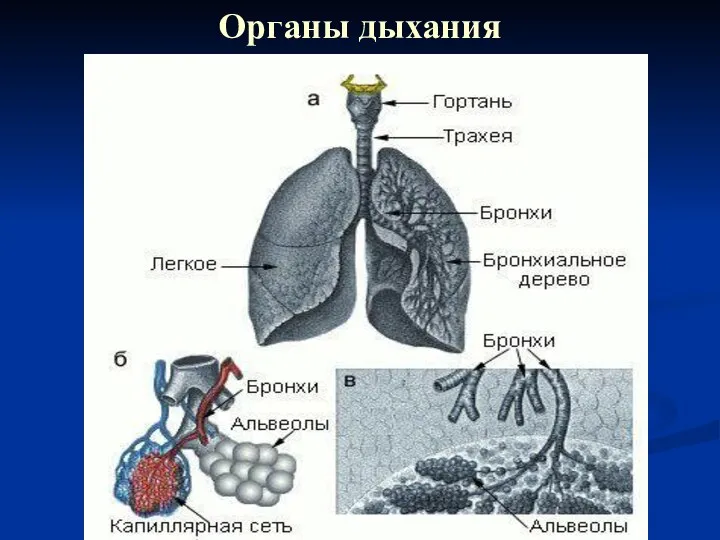

Анаболики. Анаболические стероиды Органы дыхания. Физиология дыхания

Органы дыхания. Физиология дыхания Сәламәтлек – зур байлык

Сәламәтлек – зур байлык Атеросклероз

Атеросклероз Компьютерные технологии в стоматологии

Компьютерные технологии в стоматологии Гипоксия. Занятие 10

Гипоксия. Занятие 10 Спаечная кишечная непроходимость

Спаечная кишечная непроходимость Основы анатомии и физиологии позвоночника с точки зрения эргономики. Л2

Основы анатомии и физиологии позвоночника с точки зрения эргономики. Л2 Инновации в медицине

Инновации в медицине Биологияның ғылыми пәндермен байланысы

Биологияның ғылыми пәндермен байланысы Функциональные нарушения больного при воспалительных заболеваниях в различных системах организма

Функциональные нарушения больного при воспалительных заболеваниях в различных системах организма Субтиповая характеристика ВИЧ-инфекции на Юге России

Субтиповая характеристика ВИЧ-инфекции на Юге России Методы медицинской генетики

Методы медицинской генетики Үймереттердің ішкі суағары

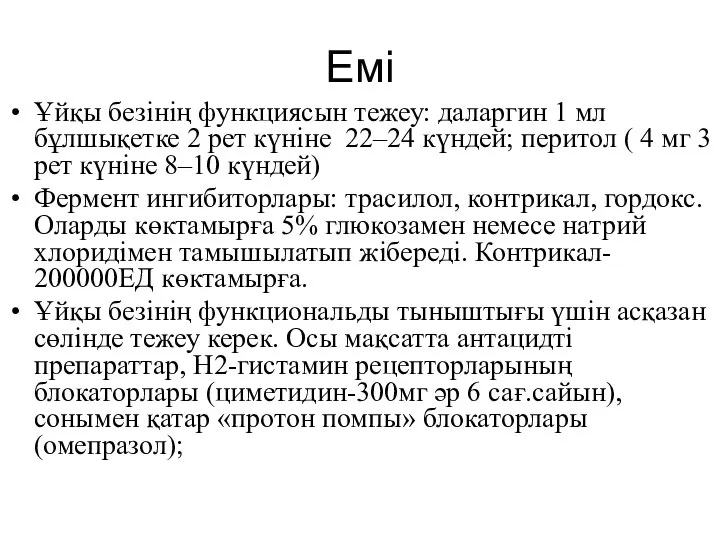

Үймереттердің ішкі суағары Арнайы емі

Арнайы емі Заикание. Причины, симптомы, методы лечения

Заикание. Причины, симптомы, методы лечения Генотерапия

Генотерапия