Содержание

- 2. Введение; Степень гистосовместимости; Анти-Т и анти-В антитела; Антиэндотелиальные антитела у реципиента к антигенам донора; Исходный иммунный

- 3. В связи с тем, что клетки донора несут на своей поверхности антигены, которые отличаются от антигенов

- 4. Способом, который в большей или меньшей мере уменьшает реакцию отторжения, является селекция (подбор) пары донор–реципиент по

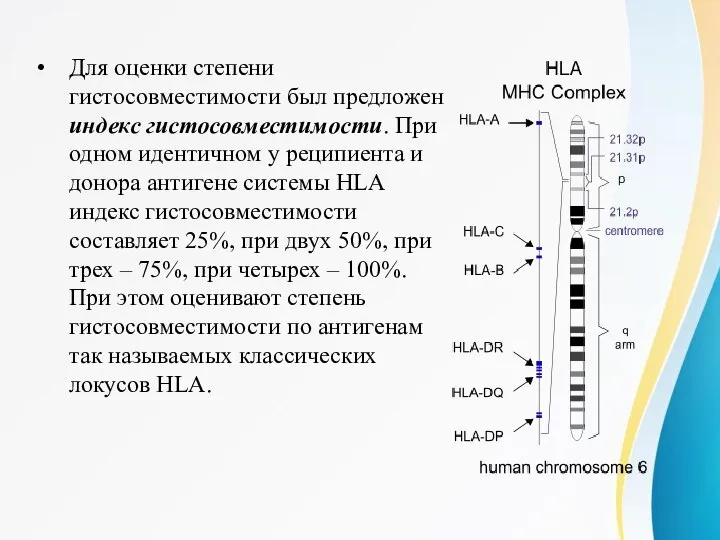

- 5. Для оценки степени гистосовместимости был предложен индекс гистосовместимости. При одном идентичном у реципиента и донора антигене

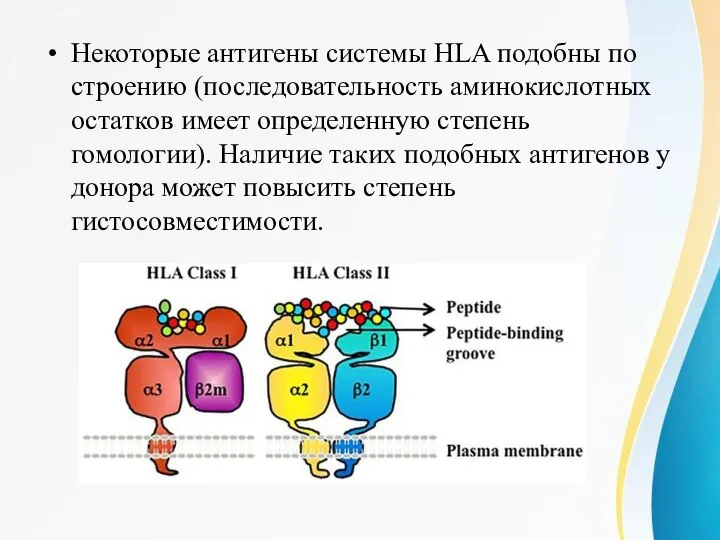

- 6. Некоторые антигены системы HLA подобны по строению (последовательность аминокислотных остатков имеет определенную степень гомологии). Наличие таких

- 7. Существует несколько групп, подобных по строению HLA-антигенов, которые получили название перекрестно реагирующих: по локусу А –

- 8. Основываясь на этих особенностях HLA, можно улучшить результаты подбора донорского трансплантата по HLA. Установлено, что наличие

- 9. Собственно селекция преследует подбор такой пары донор – реципиент, в которой донор наименьшим образом отличается от

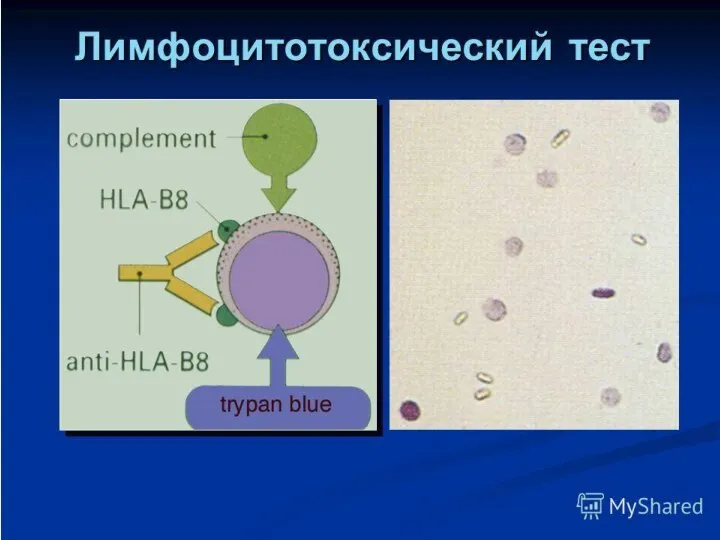

- 10. Для типирования лимфоцитов по антигенам I класса (HLA-A, В, С) используют лимфоцитотоксический тест в микромодификации Пауля

- 12. Согласно общеизвестному правилу, пересадка аллогенного органа категорически запрещена при наличии у реципиента предсуществующих антител к антигенам

- 13. Предсуществующие антитела, специфические к лимфоцитам конкретного донора, выявляют в обычном лимфоцитотоксическом тесте (лимфоциты донора и сыворотка

- 14. Выявление неспецифической цитотоксичности (т. е. цитотоксичности не к лимфоцитам донора, а к набору лимфоцитов от разных

- 15. Таким образом, селекция пары донор-реципиент, кроме подбора по HLA-антигенам, предусматривает определение степени специфической и неспецифической пресенсибилизации

- 16. Первое исключение можно объяснить следующим обстоятельством: лимфоцитотоксиче-ский тест, с помощью которого производится перекрестная проба, недостаточно чувствительный

- 17. Второе исключение, т. е. положительные результаты пересадки аллогенного органа при положительной кросс матч, можно объяснить существованием

- 18. Антитела, направленные против молекул II класса главного комплекса гистосовместимости, не являются цитотоксическими. Их рассматривают как блокирующие

- 19. Таким образом, перекрестную пробу необходимо проводить параллельно со взвесями лимфоцитов, обогащенных Т- и В-клетками при разных

- 20. Для более тщательной селекции пары донор – реципиент необходимо выявить пресенсибилизацию реципиента к антигенам донора, которые

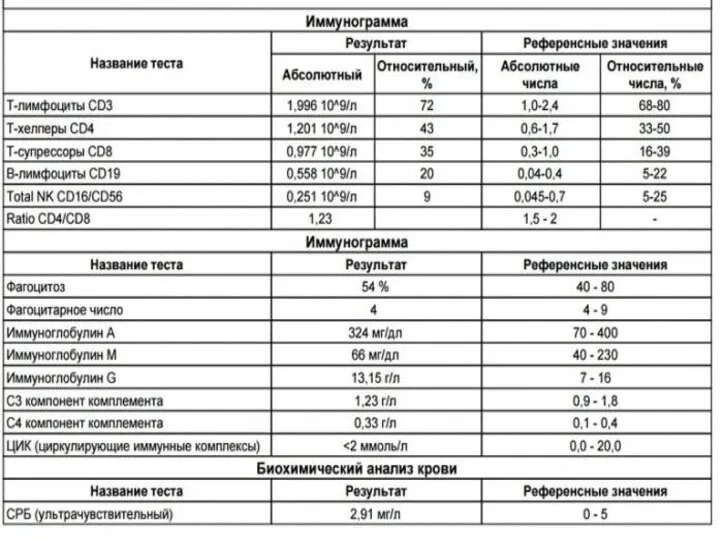

- 21. В рамках селекции пары донор – реципиент также исследуют исходный иммунный статус реципиента, который, как правило,

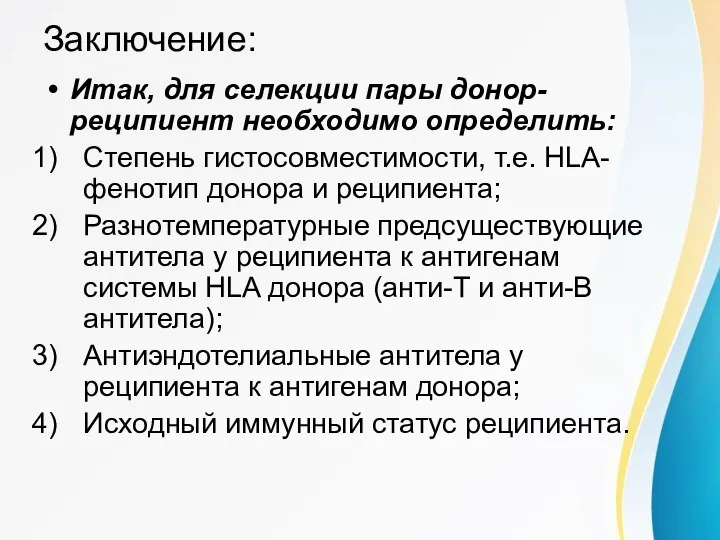

- 23. Итак, для селекции пары донор-реципиент необходимо определить: Степень гистосовместимости, т.е. HLA-фенотип донора и реципиента; Разнотемпературные предсуществующие

- 25. Скачать презентацию

Народная медицина

Народная медицина Лекарства леса

Лекарства леса Сироп из фиников и здоровье

Сироп из фиников и здоровье Эндокринологический паноптикум

Эндокринологический паноптикум Ишемическая болезнь

Ишемическая болезнь Вакцинация от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 Сенсибилизация. Десенсибилизация. Механизм развития

Сенсибилизация. Десенсибилизация. Механизм развития Часть_2_Общая эпидемиология

Часть_2_Общая эпидемиология Раны. Виды ран

Раны. Виды ран Фармакологический кружок. Вводная лекция

Фармакологический кружок. Вводная лекция Биоэтческие проблемы в онкологии

Биоэтческие проблемы в онкологии Удивительная соль

Удивительная соль Hypertrophic cardiomyopathy

Hypertrophic cardiomyopathy Методы изучения заболеваемости. Социально-гигиенический мониторинг

Методы изучения заболеваемости. Социально-гигиенический мониторинг Организация и техника проведения дезинфекции кожного покрова животных

Организация и техника проведения дезинфекции кожного покрова животных Маточная труба

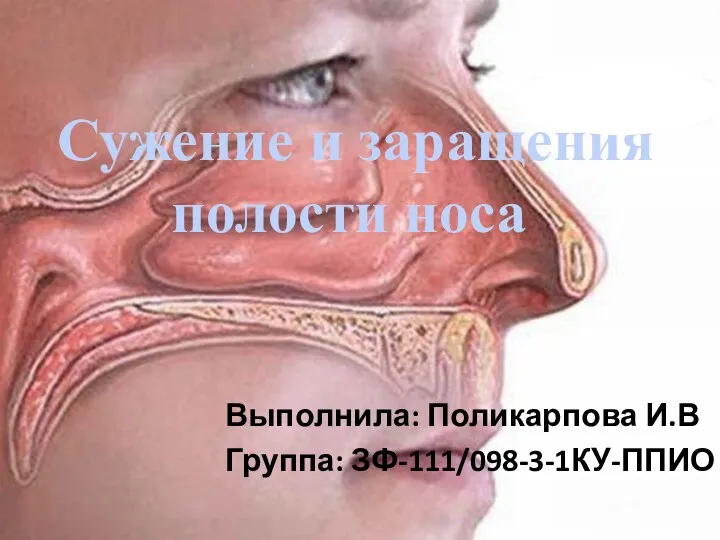

Маточная труба Сужение и заращения полости носа

Сужение и заращения полости носа Строение половой системы

Строение половой системы Осанка – основа здоровья

Осанка – основа здоровья Гигиена питания

Гигиена питания Рувилуа-Грегуар сынамасы

Рувилуа-Грегуар сынамасы Возможности применения эфирного масла чабреца в лечении как перспективного противомикозного средства

Возможности применения эфирного масла чабреца в лечении как перспективного противомикозного средства Понятие болезни

Понятие болезни Мытьё посуды. Дезинфекция помещений, оборудования и инвентаря

Мытьё посуды. Дезинфекция помещений, оборудования и инвентаря Вирусы, трансферы, профилактика

Вирусы, трансферы, профилактика Злокачественные новообразования женских половых органов

Злокачественные новообразования женских половых органов Не спи за рулем

Не спи за рулем Балалардағы семіру, жіктеу, қауіп факторлары. Клиника, диагноз, емдеу

Балалардағы семіру, жіктеу, қауіп факторлары. Клиника, диагноз, емдеу