Содержание

- 2. Кора головного мозга Кора больших полушарий головного мозга — эволюционно наиболее молодое образование, достигшее у человека

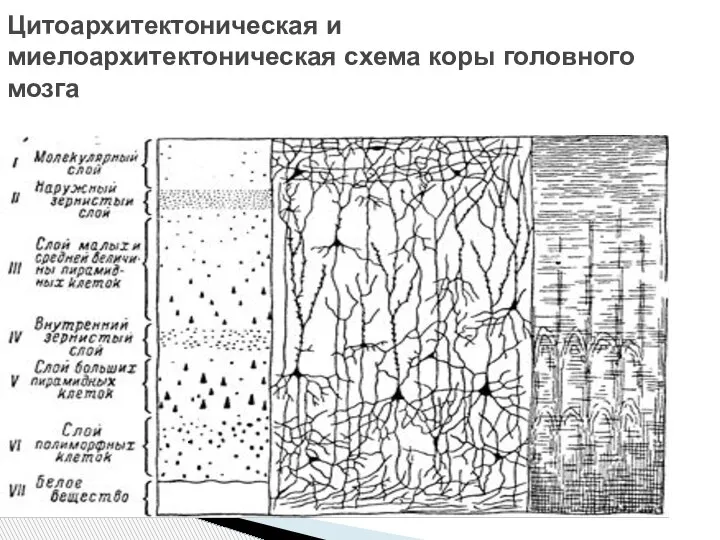

- 3. Цитоархитектоническая и миелоархитектоническая схема коры головного мозга .

- 4. Клетки коркового вещества в значительно меньшей степени специализированы, чем ядра подкорковых образований Компенсаторные возможности коры весьма

- 5. Строение анализатора Первичные, вторичные и третичные поля Связь коры с «периферическими» образованиями – рецепторами и эффекторами

- 6. Строение анализатора Первичные, вторичные и третичные поля Каждый анализатор представлен в симметричных отделах правого и левого

- 7. Функциональная асимметрия мозга В случае выраженной леворукости доминантное правое полушарие В процессе воспитания большинство родителей приучают

- 8. Функциональная асимметрия мозга При доминировании правого полушария преобладает синтез, образное мышление. Перескакивают с одного на другое,

- 9. Первая и вторая сигнальные системы Первая сигнальная система связана с деятельностью отдельных анализаторов и осуществляет первичные

- 10. Строение анализатора Первичные поля Микроскопическая структуры корковых отделов анализаторов: в каждом отделе существуют 2 типа клеточных

- 11. Строение анализатора Вторичные поля Над «первичными» зонами надстраиваются системы «вторичных» зон (II и III слои), в

- 12. Строение анализатора Третичные поля «Зоны перекрытия» корковых представительств отдельных анализаторов У человека они занимают весьма значительное

- 13. Гнозис и праксис Гнозис (узнавание): анализ средовых воздействий на высшем уровне – распознавание - сопоставление получаемой

- 14. Типы личности (по И.П. Павлову) Художественный (первосигнальный) Мыслительный (второсигнальный) Средний (промежуточный) типы Любой ребенок в процессе

- 15. Основные центры коры больших полушарий Лобная доля Двигательный анализатор располагается в передней центральной извилине и парацентральной

- 16. Лобная доля Моторный центр речи (центр речевого праксиса) находится в задней части нижней лобной извилины —

- 17. Топическая диагностика корковых поражений Поражение лобной доли: Передняя центральная извилина: проявляется в виде моноплегий, гемиплегий, недостаточности

- 18. Поражение лобной доли Изменения психики: страдает целенаправленность психических процессов, утрачивается способность к перспективному планированию действий, возникают

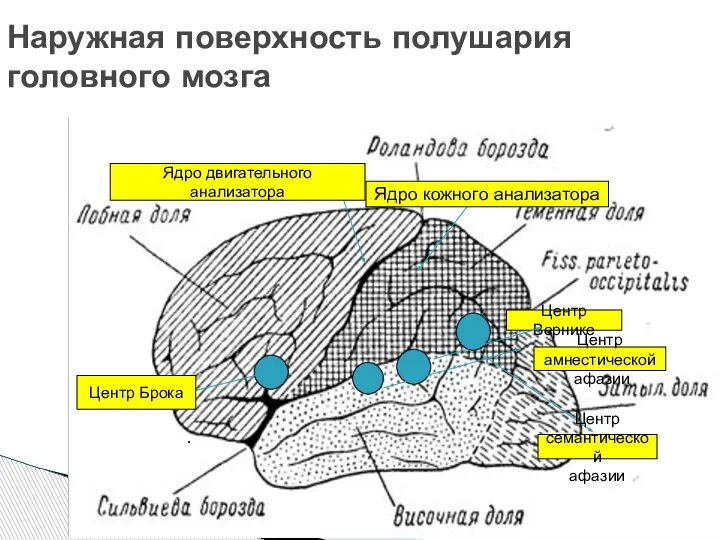

- 19. Наружная поверхность полушария головного мозга . Ядро кожного анализатора Ядро двигательного анализатора Центр Вернике Центр Брока

- 20. Теменная доля Центр кожного анализатора - в задней центральной извилине полей и коре верхней теменной области

- 21. Поражение теменной доли В области задней центральной извилины проявляется в виде моноанестезии, гемианестезии, сенситивной гемиатаксии Раздражение

- 22. Височная доля Центр слухового анализатора располагается в средних отделах верхней височной извилины, на поверхности, обращенной к

- 23. Поражение височной доли: В области коркового центра слухового анализатора приводит к появлению слуховой агнозии. Поражение сенсорного

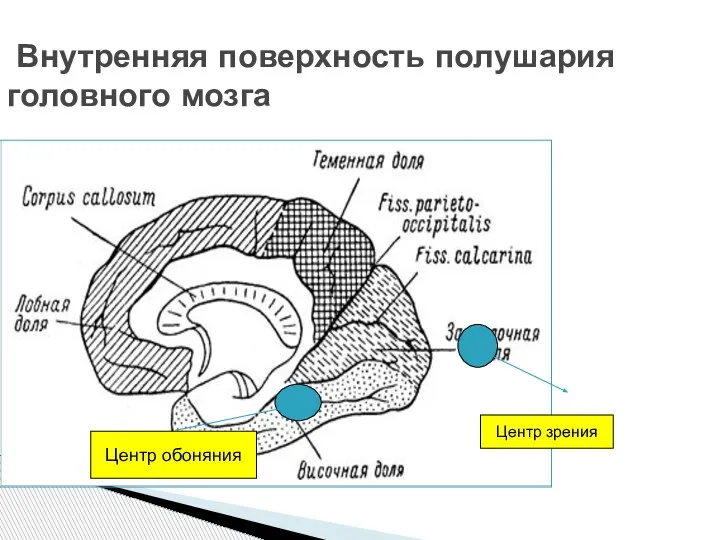

- 24. Внутренняя поверхность полушария головного мозга . Центр обоняния Центр зрения

- 25. Затылочная доля Центр зрительного анализатора располагается в затылочной доле Поле 17 является проекционной зрительной зоной, поля

- 26. Поражение затылочной доли Гомонимная (одноименная) гемианопсия. Квадрантная гемианопсия: при поражении клина – нижнеквадрантная, язычной – верхнеквадрантная

- 27. Гнозис и его расстройства Наша ориентировка в окружающем мире связана с узнаванием формы, величины, пространственной соотнесенности

- 28. Гнозис и его расстройства Чаще нарушается гнозис в какой-либо одной анализаторной системе Зрительные агнозии возникают при

- 29. Гнозис и его расстройства Поражении височной доли: слуховые агнозии (извилина Гешле) Больной не узнает знакомые ранее

- 30. Праксис и его расстройства Под праксисом понимают целенаправленное действие. Любой двигательный акт не может быть точно

- 31. Праксис и его расстройства Апраксия – при этом расстройстве нет ни параличей, ни нарушений тонуса или

- 32. Виды апраксии Моторная апраксия. Больной не может выполнять действий по заданию и даже по подражанию Просят

- 33. Речь и ее нарушения Речь — важнейшая функция человека, поэтому в ее осуществлении принимают участие корковые

- 34. Речь и ее нарушения Афазия: экспрессивную (моторную) афазия Корковое нарушение моторной речи является речевой апраксией. импрессивную

- 35. . Речь и ее нарушения Сенсорная афазия (афазия Вернике), или словесная «глухота», возникает при поражении левой

- 36. Речь и ее нарушения Встречаются особые формы моторной афазии, когда нарушена только устная речь (чистая моторная

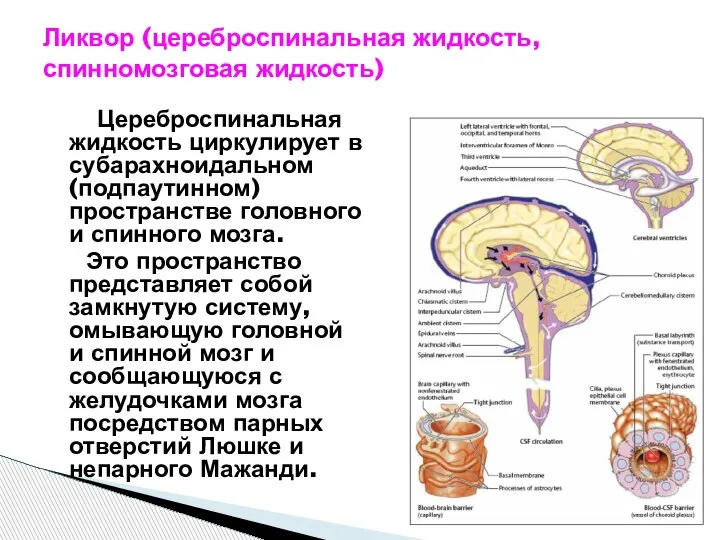

- 38. Ликвор (цереброспинальная жидкость, спинномозговая жидкость) Цереброспинальная жидкость циркулирует в субарахноидальном (подпаутинном) пространстве головного и спинного мозга.

- 39. Циркуляция ликвора Ликвор обновляется в течение суток 5-10 раз, что способствует удалению продуктов обмена при функционировании

- 40. Назначение ЦСЖ ЦСЖ защищает мозговую ткань от внешних воздействий – механических травм (роль жидкого буфера) Обеспечивает

- 41. Назначение ЦСЖ ЦСЖ защищает мозговую ткань от внешних воздействий – механических травм (роль жидкого буфера) Обеспечивает

- 42. Люмбальная пункция: противопоказания Абсолютные - инфекционные процессы в поясничной области, эпидуральный абсцесс Относительные: Интракраниальный объемный процесс

- 43. Люмбальная пункция: противопоказания Однако при подозрении на гнойный менингит и при доброкачественной ВЧГ застойные соски ЗН

- 44. Исследование ликвора Большинство заключений может быть сделано на основании оценки внешнего вида ЦСЖ, ее давления, цитоза,

- 45. Исследование ликвора Путевая кровь (проба трех пробирок, при повреждении сосуда во время пункции) – проба капли

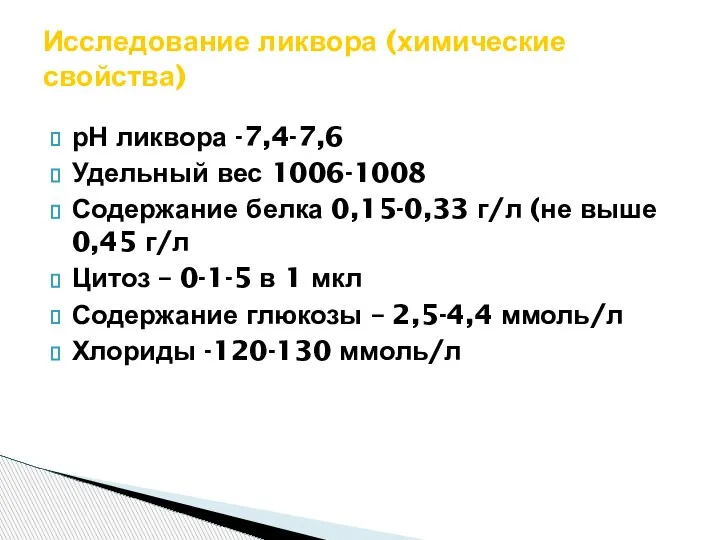

- 46. Исследование ликвора (химические свойства) рН ликвора -7,4-7,6 Удельный вес 1006-1008 Содержание белка 0,15-0,33 г/л (не выше

- 47. Исследование ликвора В положении лежа на боку в норме давление ЦСЖ в поясничной цистерне составляет 80-180

- 48. Исследование ликвора В положении лежа на боку в норме давление ЦСЖ в поясничной цистерне составляет 80-180

- 49. Синдромы поражения Синдром внутричерепной гипертензии Распирающая головная боль (особенно по ночам, в положении лежа) Тошнота, рвота

- 50. Постпункционный менингизм Преходящая дисфункция в следствие развития внутричерепной гипотензии из-за истечения жидкости через пункционное отверстие и

- 51. Синдром клеточно-белковой диссоциации Значительное увеличение количества клеточных элементов (плеоцитов) на фоне нормального или умеренного повышения количества

- 52. Синдром белково-клеточной диссоциации Значительное увеличение количества белка на фоне нормального или умеренного повышения клеточных элементов Белковые

- 53. Бактериальный менингит – нейтрофильный цитоз, высокое содержание белка, низкое содержание глюкозы Туберкулезный менингит – лимфоцитарный цитоз,

- 54. Исследование ликвора Микробиологическое исследование ликвора – его посев – для выявления микроорганизмов, вызвавших патологию и для

- 55. Менингеальный синдром — симптомокомплекс, обусловленный поражением мягкой и паутинной оболочек головного мозга, развивающийся вследствие повышения внутричерепного

- 56. Менингеальные симптомы и способы их исследования Менингеальный синдром – раздражение мозговых оболочек – сочетание клинических менингеальных

- 57. Менингеальный синдром Симптом Кернига – у больного, лежащего на спине, сгибают ногу в коленном и тазобедренном

- 59. Скачать презентацию

Современные аспекты диагностики и лечения патологии поверхностных тканей глаза. Международный конгресс врачей офтальмологов

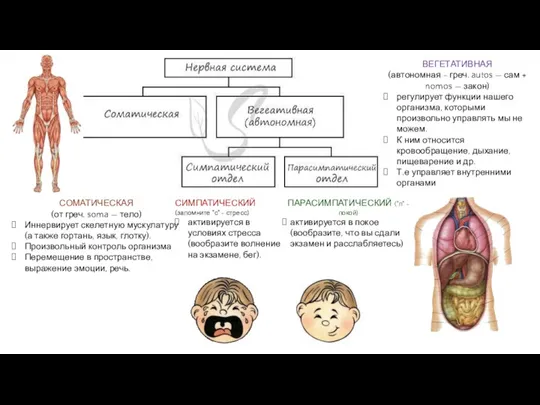

Современные аспекты диагностики и лечения патологии поверхностных тканей глаза. Международный конгресс врачей офтальмологов Отделы НС

Отделы НС Микрофлора влагалища. Нормальная микрофлора влагалища

Микрофлора влагалища. Нормальная микрофлора влагалища Эфферентные нервные волокна. Средства, влияющие на холинэргические синапсы Средства, стимулирующие холинэргические синапсы

Эфферентные нервные волокна. Средства, влияющие на холинэргические синапсы Средства, стимулирующие холинэргические синапсы Всероссийская служба медицины катастроф. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в ЧС мирного и военного времени

Всероссийская служба медицины катастроф. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в ЧС мирного и военного времени Танатология. Учение о смерти и трупных явлениях

Танатология. Учение о смерти и трупных явлениях Современные технологии социальной работы с пожилыми людьми

Современные технологии социальной работы с пожилыми людьми Неврологические симптомы и синдромы

Неврологические симптомы и синдромы опер_техника

опер_техника Где образуются эритроциты?

Где образуются эритроциты? Патофизиологические аспекты алкоголизма, наркомании, токсикомании

Патофизиологические аспекты алкоголизма, наркомании, токсикомании Типы дыхания

Типы дыхания Альфа-адреноблокаторы

Альфа-адреноблокаторы Вакицнация от новой коронавирусной инфекции

Вакицнация от новой коронавирусной инфекции Жүктілік кезіндегі қаназдық (анемия)

Жүктілік кезіндегі қаназдық (анемия) Особенности кровоснабжения и иннервации ЧЛО в детском возрасте

Особенности кровоснабжения и иннервации ЧЛО в детском возрасте Учение об инфекции. Биологический метод исследования

Учение об инфекции. Биологический метод исследования Пупочные грыжи

Пупочные грыжи Организация питания обучающихся

Организация питания обучающихся Особенности применения гемостатических материалов в операционном деле

Особенности применения гемостатических материалов в операционном деле Залог здоровья - правильное питание!

Залог здоровья - правильное питание! Клиническая фармакология

Клиническая фармакология Психические реакции при ДТП. Помощь пострадавшим в состоянии неадекватности

Психические реакции при ДТП. Помощь пострадавшим в состоянии неадекватности Инструменты в гинекологии и акушерстве

Инструменты в гинекологии и акушерстве Патологические сдвиги в организме ребенка при асфиксии

Патологические сдвиги в организме ребенка при асфиксии Th-2 путь при бронхиальной астме. Ключевые цитокины и их роль

Th-2 путь при бронхиальной астме. Ключевые цитокины и их роль Желчнокаменная болезнь

Желчнокаменная болезнь Основы медицинских знаний. Введение в предмет (Лекция №1)

Основы медицинских знаний. Введение в предмет (Лекция №1)