Содержание

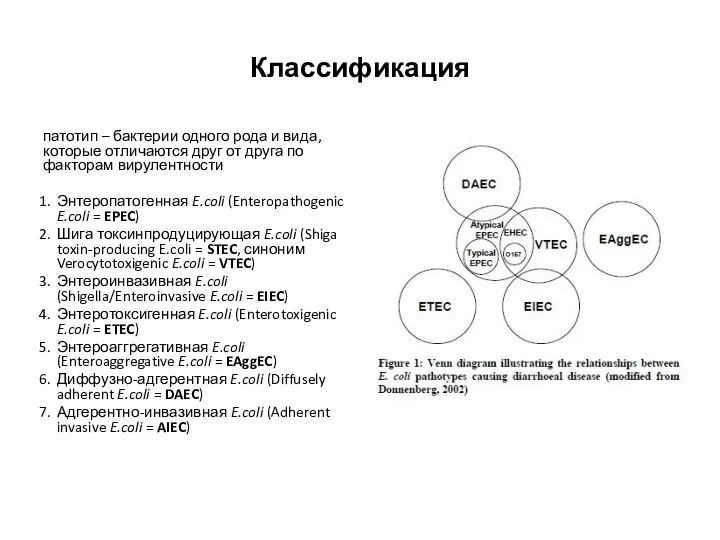

- 2. Классификация патотип – бактерии одного рода и вида, которые отличаются друг от друга по факторам вирулентности

- 3. Общая характеристика, выделение и типирование E.coli (I) Грам «-» оксидаза-отрицательная нетребовательна к питательным средам, может расти

- 4. Общая характеристика, выделение и типирование E.coli (II) Классический метод серотипирования включает идентификацию О-соматического (полисахарид) антигена и

- 5. Общая характеристика, выделение и типирование E.coli (III) Большинство патогенных E.coli - внеклеточные паразиты, но EIEC внутриклеточный

- 6. Факторы патогенности Факторы адгезии фимбрии (пили) фимбриллы наружные мембранные белки (интимин EHEC) не фимбриальные адгезины Токсины

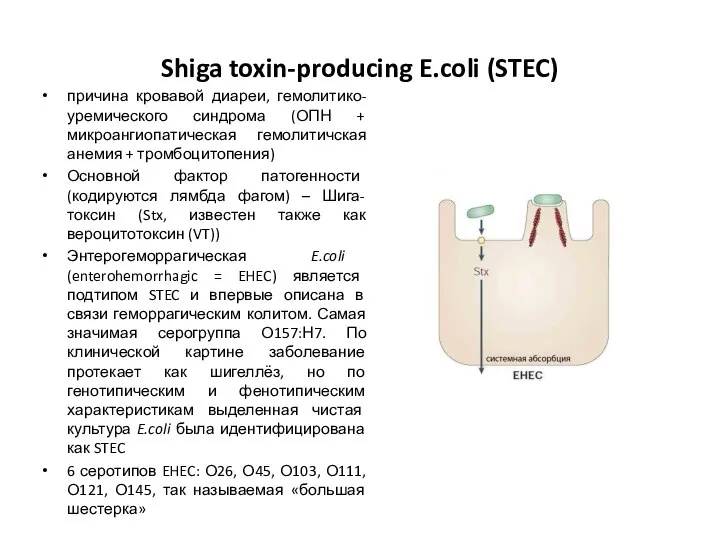

- 7. Shiga toxin-producing E.coli (STEC) причина кровавой диареи, гемолитико-уремического синдрома (ОПН + микроангиопатическая гемолитичская анемия + тромбоцитопения)

- 8. Эпидемиология STEC Резервуар: жвачные животные, особенно крупный рогатый скот Механизм передачи инфекции: фекально-оральный Пути передачи: алимментарный

- 9. Клиническая картина STEC разнообразна: от легкой водянистой диареи до кровавой диареи (геморрагический колит) с развитием гемолитико-уремического

- 10. Патогенез STEC STEC способна переживать низкие значения рН в желудочно-кишечном тракте. Вызывая гемолитико-уремический синдром в результате

- 11. Идентификация STEC количество STEC в микрофлоре испражнений может быть низким, часто Иммуномагнитное разделение (Immunomagnetic separartion =

- 12. Идентификация STEC Иммунологические методы Большинство коммерческих наборов направлено на выделение О157 STEC. Используются иммуноферментный анализ (ИФА).

- 13. Лечение STEC. Обычно инфекция, вызванная STEC, самостоятельно проходит в течение 7 дней. В настоящий момент нет

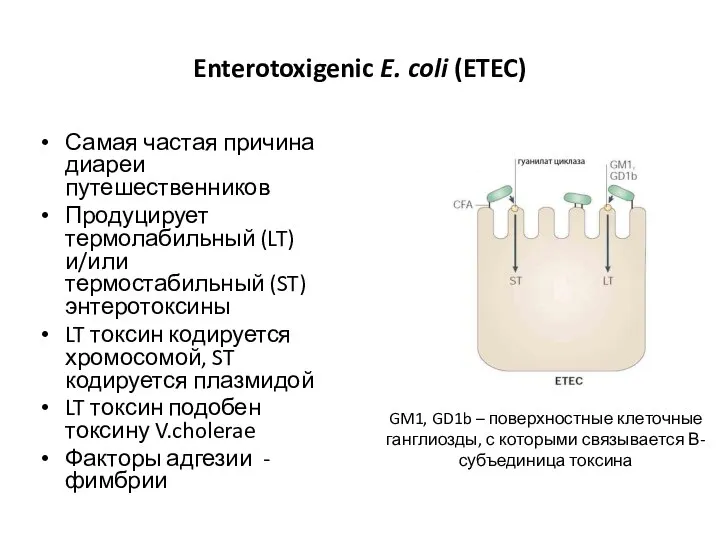

- 14. Enterotoxigenic E. coli (ETEC) Самая частая причина диареи путешественников Продуцирует термолабильный (LT) и/или термостабильный (ST) энтеротоксины

- 15. Эпидемиология ETEC Болеют чаще дети Источник инфекции: больной человек и бессимптомный бактерионоситель. Механизм передачи: фекально-оральный. Пути

- 16. Патогенез ETEC ETEC адгезируется на поверхности эпителиоцитов с помощью пилей и фимбрилл (кодируются плазмидой). Далее ETEC

- 17. Клиническая картина ETEC Водянистая диарея (от легкой до тяжелой формы), головная боль, лихорадка, боль в животе,

- 18. Идентификация ETEC Традиционно ETEC определяют по продукции энтеротоксинов LT/ST Определение ST токсина проводят, используя петлю тонкой

- 19. Лечение. ETEC диарея самостоятельно излечивается, необходима оральная регидратация, в тяжелых случаях показана парентеральная регидратация. Назначение антибиотиков

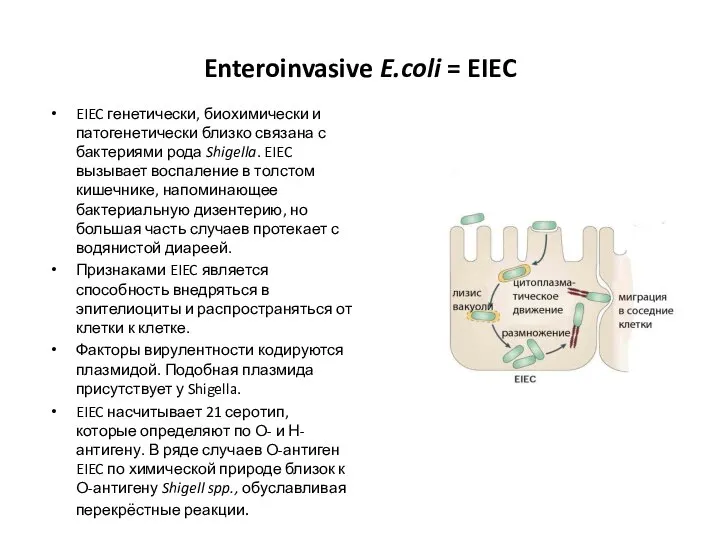

- 20. Enteroinvasive E.coli = EIEC EIEC генетически, биохимически и патогенетически близко связана с бактериями рода Shigella. EIEC

- 21. Эпидемиология EIEC Вспышки заболевания связаны с употреблением в пищу гамбургеров и непастеризованного молока. Механизм передачи –

- 22. Патогенез EIEC Ранняя стадия характеризуется проникновение EIEC в эпителиоциты толстого кишечника, с последующим лизисом эндоцитозной вакуоли,

- 23. Клиническая картина EIEC Заболевание, вызванное EIEC, характеризуется развитием водянистой диареи, но встречаются случаи с клинической картиной

- 24. Идентификация EIEC EIEC генетически, биохимически и патогенетически близка к Shigella spp. Штаммы EIEC сложно дифференцировать с

- 25. Лечение EIEC. Легкая и средняя степень течения заболевания требует оральной регидратации. В случае тяжелого заболевания рекомендована

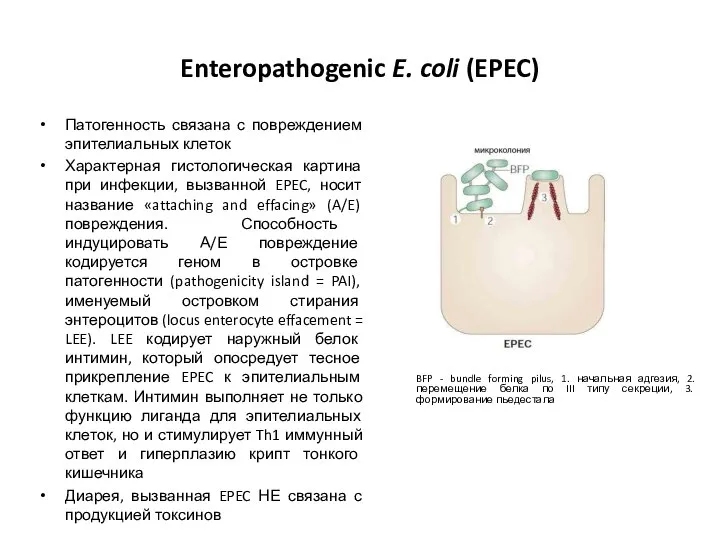

- 26. Enteropathogenic E. coli (EPEC) Патогенность связана с повреждением эпителиальных клеток Характерная гистологическая картина при инфекции, вызванной

- 27. Эпидемиология EPEC Резервуар: крупный рогатый скот, куры, собаки, кролики, обезьяны Механизм передачи инфекции: фекально-оральный Пути передачи:

- 28. Клиническая картина EPEC лихорадка рвота дегидратация у детей непереносимость коровьего молока плохой «ответ» на оральную регидратацию

- 29. Идентификация EPEC на идентификации факторов патогенности: A/E повреждение, используют микроскопию культуры клеток. При флюоресцентной окраске актина

- 30. Лечение оральная регидратация персистирующая инфекция требует назначение антимикробных препаратов, с обязательным определением чувствительности Специфическая профилактика не

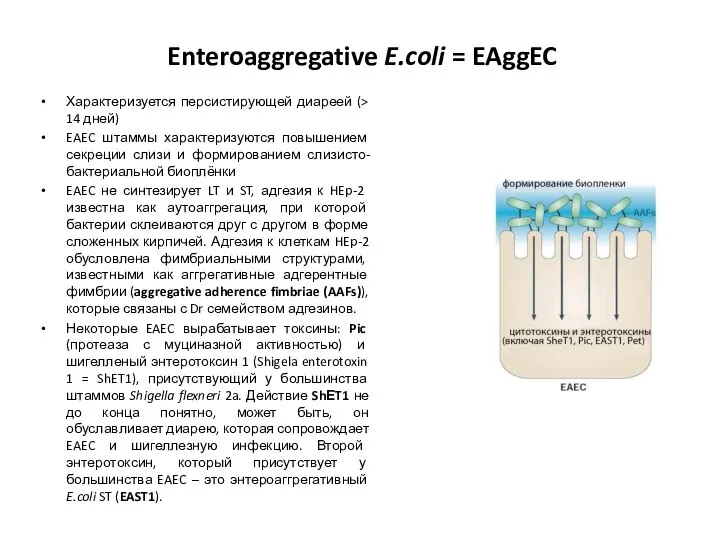

- 31. Enteroaggregative E.coli = EAggEC Характеризуется персистирующей диареей (> 14 дней) EAEC штаммы характеризуются повышением секреции слизи

- 32. Enteroaggregative E. coli (EAggEC) Вызывает острую и персистирующую диарею, особенно в развивающихся странах Факторы патогенности не

- 33. Эпидемиология EAggEC Болеют взрослые и дети, как в развивающихся странах, так и в развитых Источник инфекции

- 34. Патогенез EAggEC Адгезия к клеткам тонкого кишечника с помощью фимбриальных (AAF) и не фимбриальных адгезинов. Далее

- 35. Клиническая картина EAggEC Наблюдается водянистая секреторная диарея, часто со слизью, сопровождающаяся небольшой лихорадкой, тошнотой, рвотой, болями

- 36. Идентификация EAggEC «Золотым стандартом» идентификации EAEC является заражение культуры клеток HEp-2 колониями, выращенных на бульоне Luria,

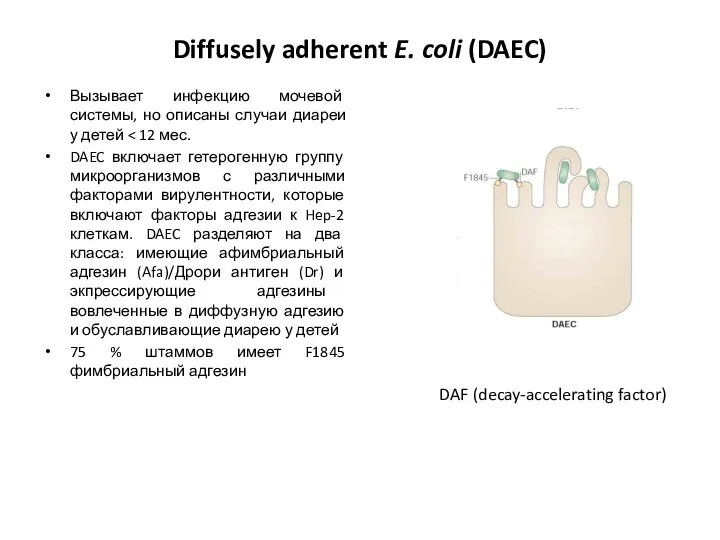

- 37. Diffusely adherent E. coli (DAEC) Вызывает инфекцию мочевой системы, но описаны случаи диареи у детей DAEC

- 38. Эпидемиология DAEC Источник инфекции: больной человек и бессимптомный бактерионоситель. Механизм передачи: фекально-оральный. Пути передачи: алиментарный, водный.

- 39. Лечение DAEC. Оральная регидратация. Все DAEC чувствительны к цетазидиму, гентамицину, офлоксацину, налидиксовой кислоте. Специфическая профилактика DAEC

- 40. Adherent invasive E.coli = AIEC Адгерентно-инвазивная E.coli один из инфекционных агентов, участвующих в развитии болезни Крона

- 41. AIEC Эпидемиология. У 30 % пациентов с болезнью Крона обнаруживается AIEC. Патогенез плохо изучен. Клиническая картина.

- 43. Скачать презентацию

ЗОЖ - здоровый образ жизни

ЗОЖ - здоровый образ жизни Экспертиза рецепта

Экспертиза рецепта Цереброваскулярные заболевания

Цереброваскулярные заболевания Понятие гиподинамии, гипердинамии

Понятие гиподинамии, гипердинамии Апоплексия яичника

Апоплексия яичника Профилактика кишечных инфекций

Профилактика кишечных инфекций Eticheskii_774_kodex_meditsinskikh_sester_Rossii

Eticheskii_774_kodex_meditsinskikh_sester_Rossii Болезни прорезывания зубов

Болезни прорезывания зубов Острая ревматическая лихорадка у детей

Острая ревматическая лихорадка у детей Абдоминальды хирургиядағы рентгенологиялық зерттеу әдістері

Абдоминальды хирургиядағы рентгенологиялық зерттеу әдістері Сходные по звучанию ТЭ

Сходные по звучанию ТЭ Открытое Акционерное Общество ОРГАНИКА

Открытое Акционерное Общество ОРГАНИКА Методика переноса генов в нейроны головного мозга с помощью липосом, покрытых полиэтиленгликолем

Методика переноса генов в нейроны головного мозга с помощью липосом, покрытых полиэтиленгликолем Профессиональный портрет фармацевтического работника методами анкетирования, тестирования и наблюдения

Профессиональный портрет фармацевтического работника методами анкетирования, тестирования и наблюдения Страшная плата за страшный миг радости

Страшная плата за страшный миг радости Повышение заработной платы медработников с 1 января 2021 года, Республика Казахстан

Повышение заработной платы медработников с 1 января 2021 года, Республика Казахстан Послеродовое восстановление

Послеродовое восстановление Лекарственные средства, применяемые при ИБС

Лекарственные средства, применяемые при ИБС Основы учения об инфекции

Основы учения об инфекции Линейный массаж при хронических бронхитах

Линейный массаж при хронических бронхитах Особенности функционального развития детей (младшего и старшего школьного возраста)

Особенности функционального развития детей (младшего и старшего школьного возраста) Амбулатория жағдайында сарғаю кезіндегі рацоналды дифференциалды диогностика алгорритмі

Амбулатория жағдайында сарғаю кезіндегі рацоналды дифференциалды диогностика алгорритмі Атеросклероз. ИБС. Классификация ВОЗ. Стенокардия. Классификация. Неотложная терапия. Сердечнолегочная реанимация

Атеросклероз. ИБС. Классификация ВОЗ. Стенокардия. Классификация. Неотложная терапия. Сердечнолегочная реанимация Физиотерапия (вводная часть)

Физиотерапия (вводная часть) Тахеометр

Тахеометр Ветряная сыпь

Ветряная сыпь От безречья до дизорфографии

От безречья до дизорфографии Диета при заболеваниях органов пищеварения

Диета при заболеваниях органов пищеварения