Содержание

- 2. Краткая историческая справка Первое упоминание о туляремийной инфекции относится к 1818 г . на острове Хонсю

- 3. Туляремия – природно-очаговое зоонозное инфекционное заболевание бактериальной этиологии с разнообразными механизмами передачи возбудителя, характеризующееся общей интоксикацией,

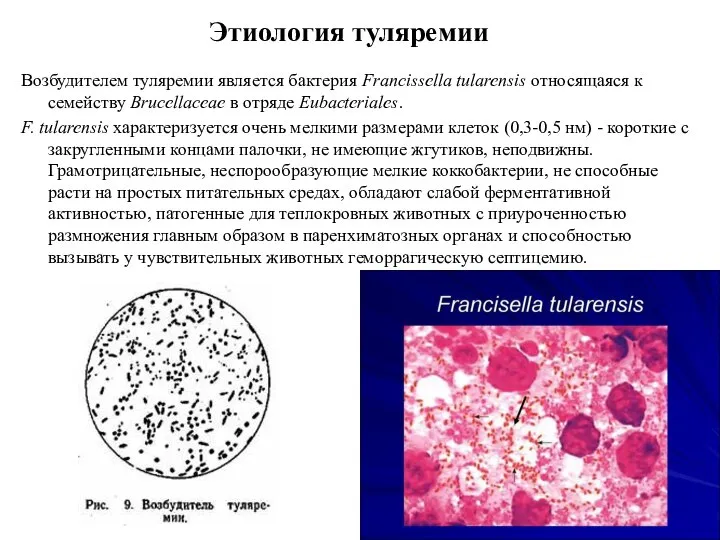

- 4. Этиология туляремии Возбудителем туляремии является бактерия Francissella tularensis относящаяся к семейству Brucellaceae в отряде Eubacteriales. F.

- 5. Возбудитель туляремии чувствителен к стрептомицину и др. аминогликазидам, левомицетину, тетрациклину, устойчив к пенициллину и его аналогам

- 6. Эпизоотологические особенности туляремии Имеется 3 основных группы млекопитающих, разделенных по степени восприимчивости и чувствительности к туляремии,

- 7. Эпидемиологические особенности туляремии Характерной особенностью эпидемиологии туляремии является множественность механизмов заражения и путей передачи возбудителями инфекции,

- 9. Эпидемиологический надзор за туляремией Эпидемиологический надзор за туляремией - комплексное наблюдение за инфекцией, включающее анализ многолетней

- 10. Задачами эпидемиологического надзора являются: слежение за заболеваемостью туляремией, ее территориальным распределением и заболеваемостью отдельных групп населения;

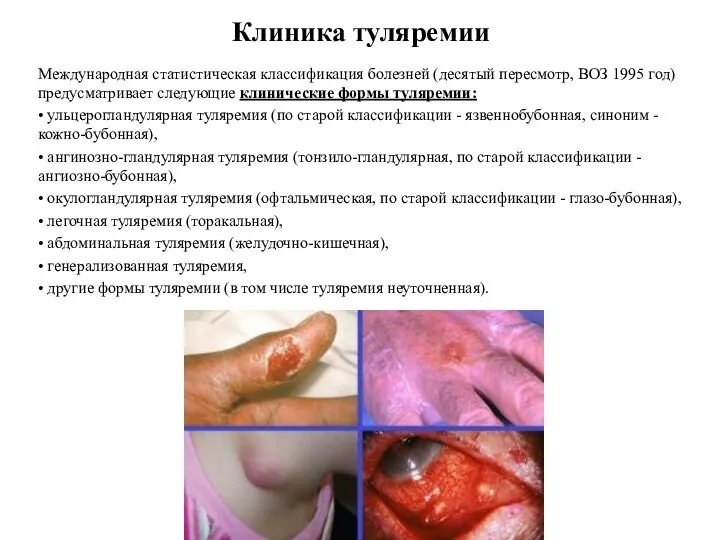

- 11. Клиника туляремии Международная статистическая классификация болезней (десятый пересмотр, ВОЗ 1995 год) предусматривает следующие клинические формы туляремии:

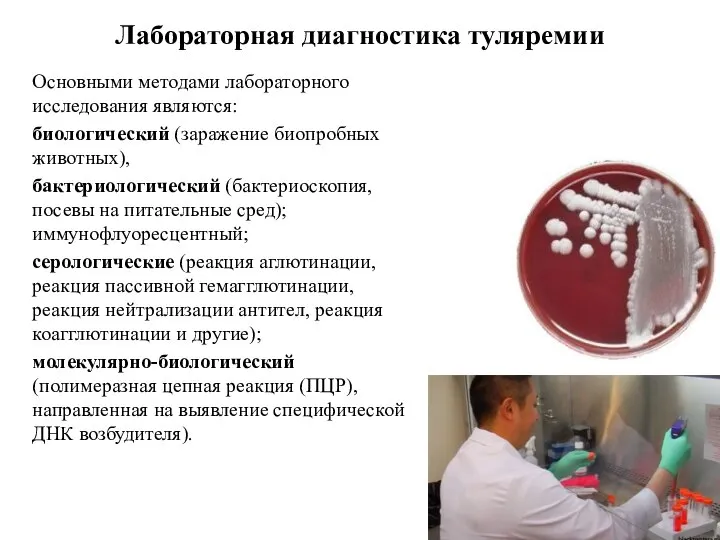

- 12. Лабораторная диагностика туляремии Основными методами лабораторного исследования являются: биологический (заражение биопробных животных), бактериологический (бактериоскопия, посевы на

- 13. Профилактика туляремии Основу профилактики туляремии составляют вакцинация угрожаемых контингентов населения высокоэффективной живой противотуляремийной вакциной, а также

- 15. Скачать презентацию

Баянхан Мадина

Баянхан Мадина Гематурия у детей

Гематурия у детей Доброкачественные заболевания шейки матки

Доброкачественные заболевания шейки матки Доврачебная помощь при аллергических реакциях и анафилактическом шоке

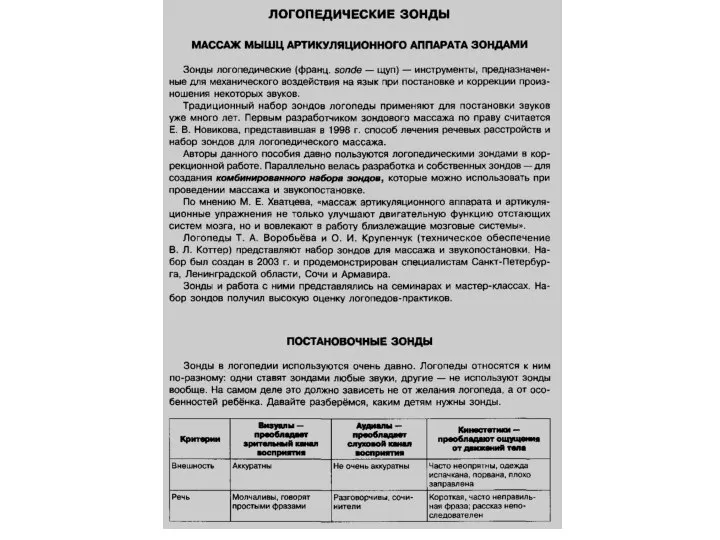

Доврачебная помощь при аллергических реакциях и анафилактическом шоке Массаж мышц артикуляционного аппарата зондами

Массаж мышц артикуляционного аппарата зондами Рефлюкс-эзофагит

Рефлюкс-эзофагит Острый коронарный синдром. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика

Острый коронарный синдром. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика Команда Dream Team. Урок профилактики стоматологических заболеваний

Команда Dream Team. Урок профилактики стоматологических заболеваний Мимические мышцы. Классификация, локализация и функции

Мимические мышцы. Классификация, локализация и функции Первая медицинская помощь при ранениях

Первая медицинская помощь при ранениях Абдоминалды операция кезiндегi анестезия

Абдоминалды операция кезiндегi анестезия Кормовые токсикозы

Кормовые токсикозы Пароксизмальная форма ФП: удержание синусового ритма

Пароксизмальная форма ФП: удержание синусового ритма Выпускная квалификационная работа: Особенности применения современных технологий в диагностике перинатальных инфекций

Выпускная квалификационная работа: Особенности применения современных технологий в диагностике перинатальных инфекций Эпидемиологическое значение почвы (Лекция 10)

Эпидемиологическое значение почвы (Лекция 10) Ранения. Виды ран

Ранения. Виды ран Заболевание скарлатина

Заболевание скарлатина Инфекционные заболевания

Инфекционные заболевания You are what you eat

You are what you eat Заболевания печени

Заболевания печени ВИЧ, или вирус иммунодефицита человека

ВИЧ, или вирус иммунодефицита человека Клинико-топографическая классификация кариозных полостей

Клинико-топографическая классификация кариозных полостей Артикуляция, окклюзия, прикус

Артикуляция, окклюзия, прикус Медицина Бурятии в 20-е годы (по страница газеты Бурят-Монгольская правда)

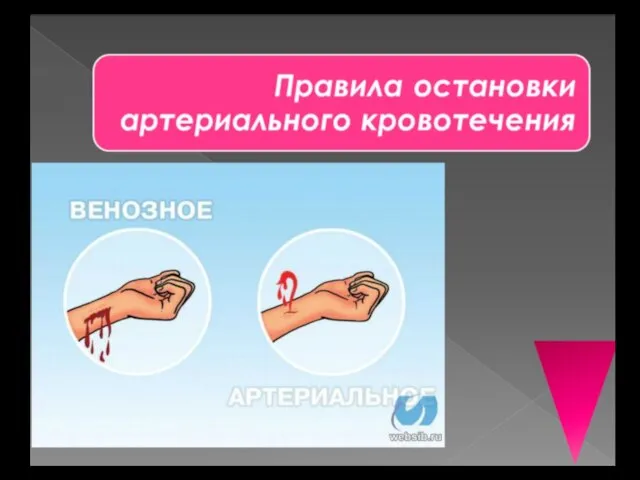

Медицина Бурятии в 20-е годы (по страница газеты Бурят-Монгольская правда) Правила остановки артериального кровотечения

Правила остановки артериального кровотечения Этиология, классификация, клиника и ортопедическое лечение дефектов твердого и мягкого неба

Этиология, классификация, клиника и ортопедическое лечение дефектов твердого и мягкого неба Спазмофилия у детей

Спазмофилия у детей Медиинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья

Медиинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья