Содержание

- 2. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- 3. АНАТОМИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Дыхательная система (sistema respiratorium) состоит из: дыхательных путей и собственно дыхательных органов –

- 4. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ По воздухоносным путям воздух поступает в легкие, где в альвеолах, оплетенных капиллярами легочной

- 5. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ Дыхательные пути подразделяются на верхние и нижние. Верхние дыхательные пути: Полость носа Носоглотка

- 6. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ Дыхательные пути имеют костную или хрящевую основу, благодаря чему не спадаются. Внутренняя поверхность

- 7. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ Основные функции дыхательных путей: Проведение воздуха Очищение Увлажнение Согревание Выделительная функция

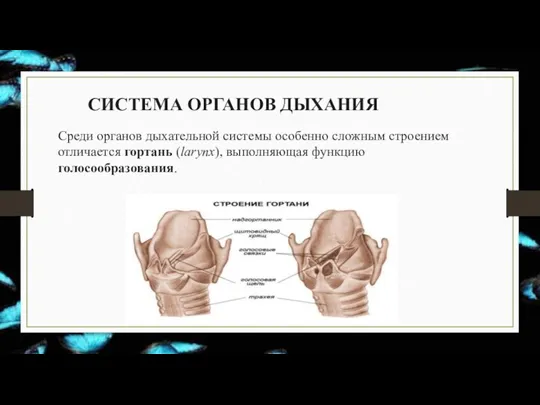

- 8. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ Среди органов дыхательной системы особенно сложным строением отличается гортань (larynx), выполняющая функцию голосообразования.

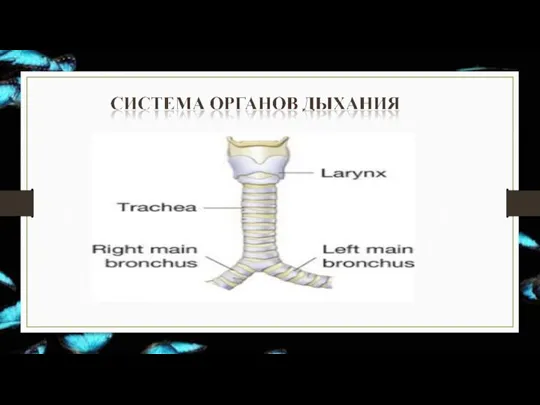

- 9. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ На уровне межпозвонкового диска, соединяющего тела VI и VII шейных позвонков гортань переходит

- 11. Трахея имеет две части – шейную (pars cervicalis) и грудную (pars thoracica). Границей служит верхняя апертура

- 12. Главные правый и левый бронхи (bronchi principales dexter et sinister) направляются к воротам соответствующего легкого и

- 13. В воротах легкого главный бронх (бронх 1 порядка) делится на долевые бронхи (bronchi lobares), которых в

- 14. Дольковые бронхи распадаются на терминальные бронхиолы (bronchiole terminales), которых числом в обоих легких около 20 000,

- 15. Каждая терминальная бронхиола делится на две дыхательные бронхиолы (bronchioli respiratorii), на стенках которых уже появляются альвеолы.

- 16. Таким образом, дыхательная бронхиола, а также альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки и альвеолы легкого, оплетенные густой капиллярной

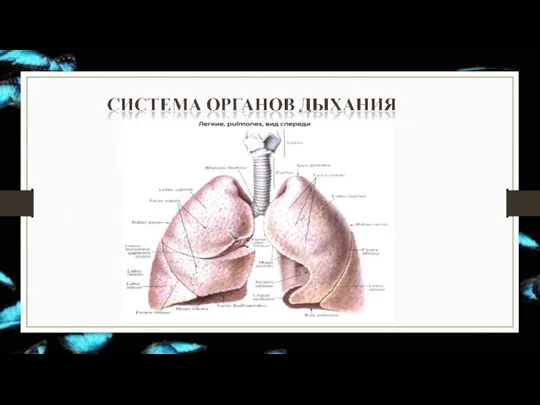

- 18. Правое и левое легкое (pulmo dexter et sinister) располагаются в правой и левой половинах грудной полости.

- 19. Правое легкое немного короче и шире левого. Это обусловлено более высоким стоянием справа купола диафрагмы.

- 20. Каждое легкое с помощью щелей делится на доли (lobi pulmones). Правое легкое содержит три доли (верхнюю,

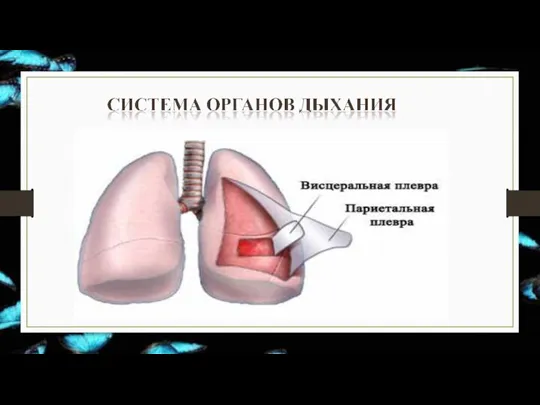

- 22. Плевра (pleura) - это серозная оболочка, покрывающая легкое и стенки грудной полости. Она состоит из двух

- 24. Плевральная полость Между висцеральным и париетальным листками плевры имеется щелевидное замкнутое пространство – плевральная полость (cavitas

- 25. Емкость легких

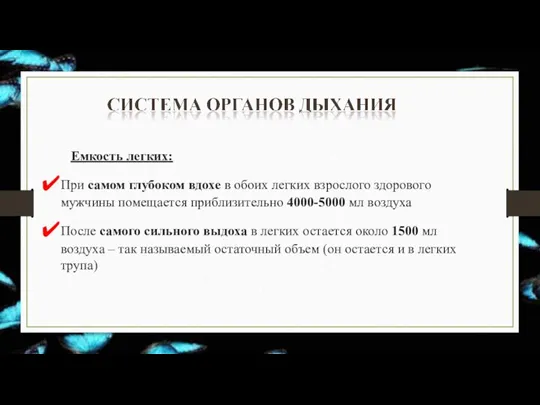

- 26. Емкость легких: При самом глубоком вдохе в обоих легких взрослого здорового мужчины помещается приблизительно 4000-5000 мл

- 27. Разность между этими двумя цифрами составляет приблизительно 3500 мл – это средняя жизненная емкость легких, слагающаяся

- 28. Жизненная емкость легких: Дыхательный объем (400-500 мл) – это то количество воздуха, которое вдыхается и выдыхается

- 29. После 35-40 лет жизненная емкость легких начинает постепенно уменьшаться…

- 30. Функции системы внешнего дыхания Основная – поглощение О2 из окружающей среды (оксигенация) и удаление из организма

- 31. Альвеола с окутывающими её капиллярами – «аэрон» Транспорт газов в систему кровообращения; Транспорт воды из альвеол

- 32. Газообмен

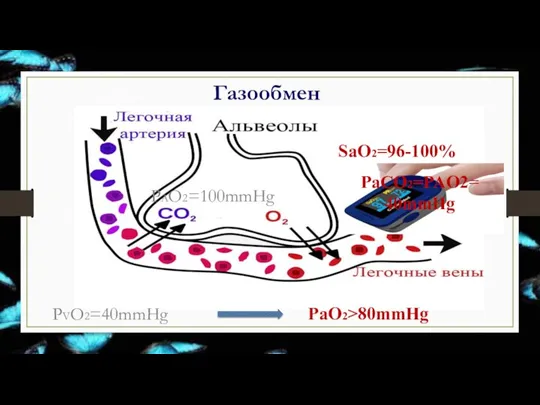

- 33. Газообмен PAO2=100mmHg PVO2=40mmHg PaO2>80mmHg SaO2=96-100% PaCO2=PAO2= 40mmHg

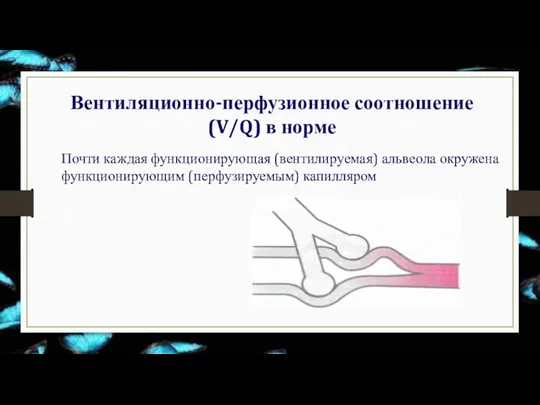

- 34. Вентиляционно-перфузионное соотношение (V/Q) в норме Почти каждая функционирующая (вентилируемая) альвеола окружена функционирующим (перфузируемым) капилляром

- 35. Каким образом дыхательная система выполняет свою задачу по поддержанию оптимальных уровней кислорода и двуокиси углерода в

- 36. Острая дыхательная недостаточность (определение с точки зрения патофизиологии): ОДН- патологическое состояние, при котором не обеспечивается поддержание

- 37. Острая дыхательная недостаточность (клиническое определение): Быстро нарастающее тяжелое состояние, обусловленное несоответствием возможностей аппарата внешнего дыхания метаболическим

- 38. Проникновение кислорода в кровь зависит от: РАО2 – определяется количеством кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2) и

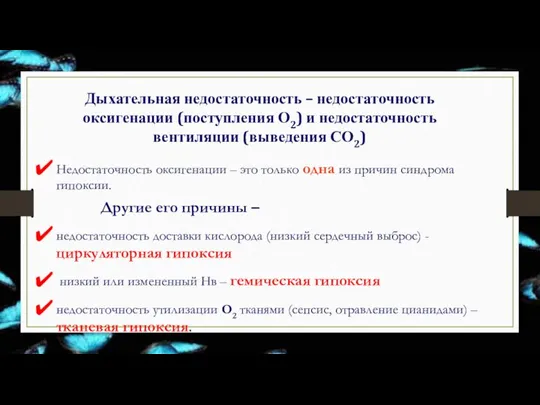

- 39. Дыхательная недостаточность – недостаточность оксигенации (поступления О2) и недостаточность вентиляции (выведения СО2) Недостаточность оксигенации – это

- 40. Классификация ОДН Этиологическая. Патогенетическая. Клиническая.

- 41. Классификация ОДН I. этиологическая Первичная связана с патологией первого этапа дыхания доставкой кислорода в альвеолы Вторичная

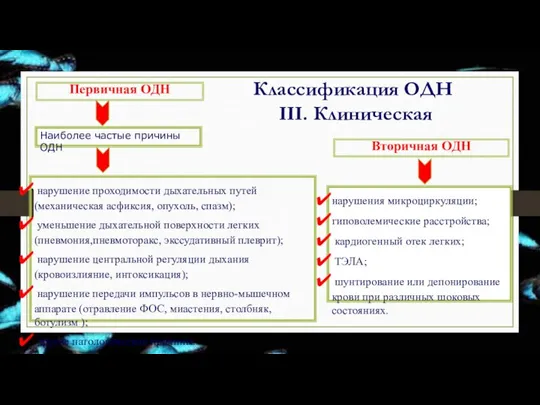

- 42. Классификация ОДН III. Клиническая Первичная ОДН Вторичная ОДН нарушение проходимости дыхательных путей (механическая асфиксия, опухоль, спазм);

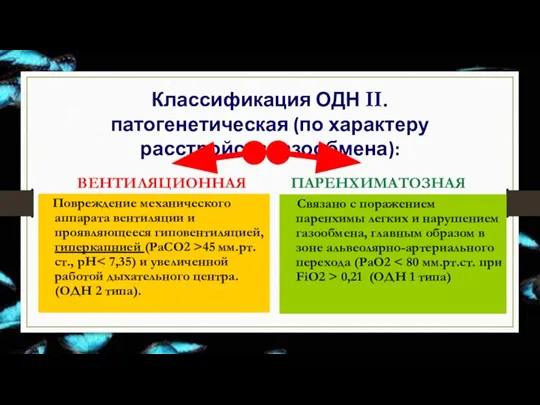

- 43. Классификация ОДН II. патогенетическая (по характеру расстройств газообмена): ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ Повреждение механического аппарата вентиляции и проявляющееся гиповентиляцией,

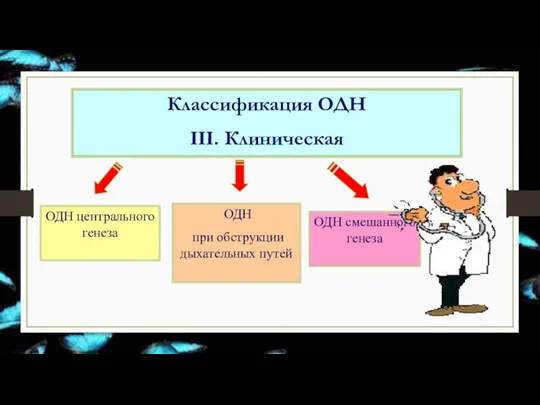

- 44. Классификация ОДН III. Клиническая ОДН центрального генеза ОДН при обструкции дыхательных путей ОДН смешанного генеза

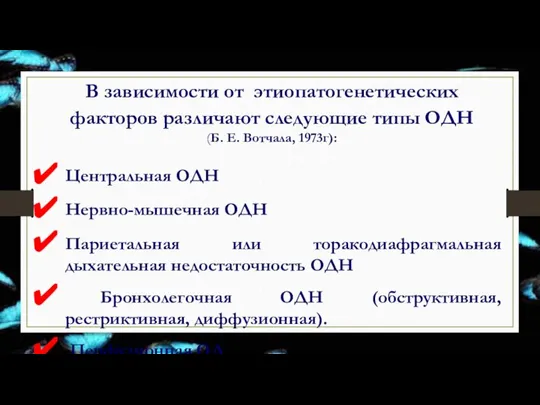

- 45. В зависимости от этиопатогенетических факторов различают следующие типы ОДН (Б. Е. Вотчала, 1973г): Центральная ОДН Нервно-мышечная

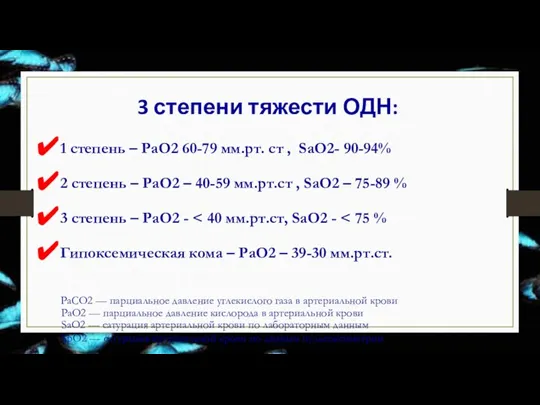

- 46. 3 степени тяжести ОДН: 1 степень – РаО2 60-79 мм.рт. ст , SaO2- 90-94% 2 степень

- 47. 1. Центральная ОДН: Угнетение дыхательного центра.

- 48. Центральная ОДН Травмы и заболевания головного мозга Сдавление и дислокация ствола ГМ В раннем периоде после

- 49. Центральная ОДН: интоксикации – опиаты, барбитураты

- 50. Центральная ОДН: травмы и заболевания головного мозга

- 51. Центральная ОДН: Для тяжелой центральной ОДН, связанной с угнетением дыхательного центра, характерна клиническая триада: Нарушение сознания

- 52. Наиболее яркий клинический симптом центральной ОДН – нарушение ритма дыхания или появление патологических ритмов дыхания.

- 53. Одной из форм центрогенных нарушений дыхания является потеря дыхательного автоматизма с сохраненным произвольным контролем (синдром «проклятия

- 54. Водяной дух Ундина говорит своему будущему мужу Гансу, с которым она только что познакомилась, что «Я

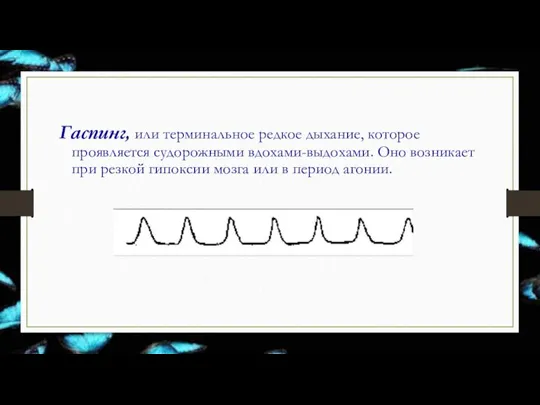

- 55. Гаспинг, или терминальное редкое дыхание, которое проявляется судорожными вдохами-выдохами. Оно возникает при резкой гипоксии мозга или

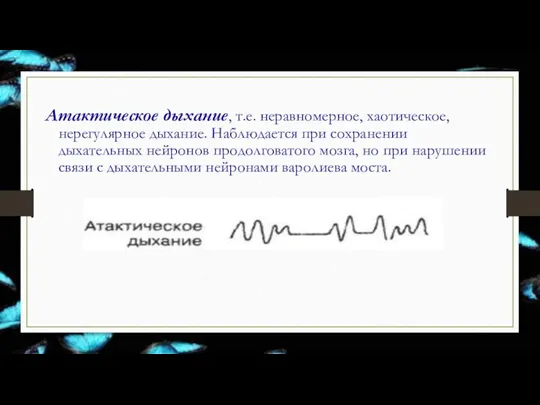

- 56. Атактическое дыхание, т.е. неравномерное, хаотическое, нерегулярное дыхание. Наблюдается при сохранении дыхательных нейронов продолговатого мозга, но при

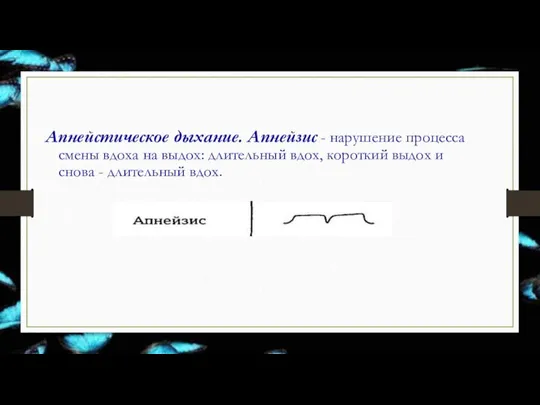

- 57. Апнейстическое дыхание. Апнейзис - нарушение процесса смены вдоха на выдох: длительный вдох, короткий выдох и снова

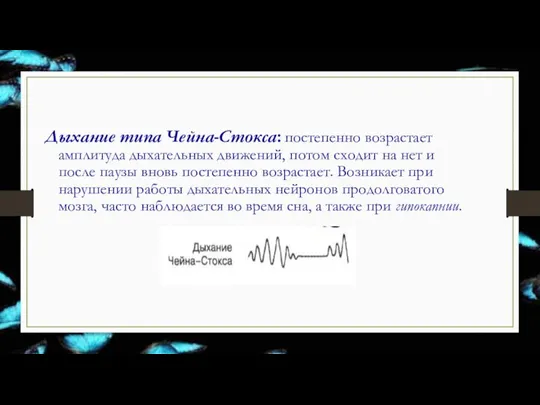

- 58. Дыхание типа Чейна-Стокса: постепенно возрастает амплитуда дыхательных движений, потом сходит на нет и после паузы вновь

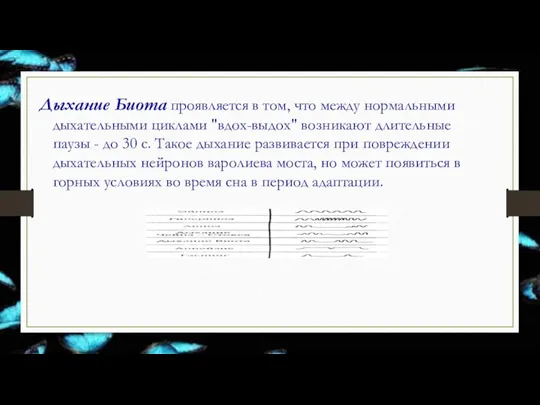

- 59. Дыхание Биота проявляется в том, что между нормальными дыхательными циклами "вдох-выдох" возникают длительные паузы - до

- 60. При дыхательной апраксии больной не способен произвольно менять ритм и глубину дыхания, но обычный паттерн дыхания

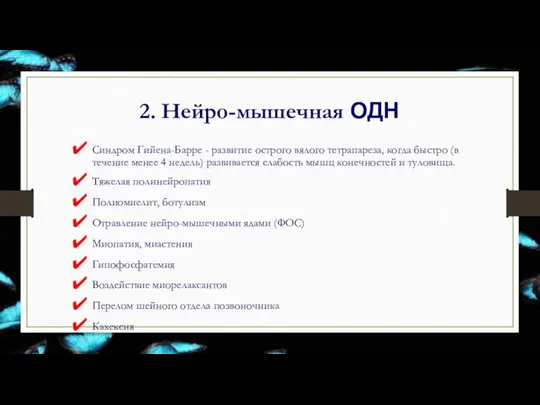

- 61. 2. Нейро-мышечная ОДН Синдром Гийена-Барре - развитие острого вялого тетрапареза, когда быстро (в течение менее 4

- 62. Раннее развитие гиповентиляции и гиперкапнии. Сначала выраженное тахипноэ при уменьшенном ДО Снижение ДО Возрастание ЧД Жалобы

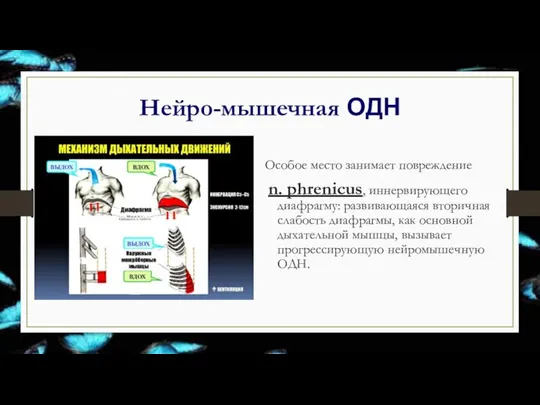

- 63. Особое место занимает повреждение n. phrenicus, иннервирующего диафрагму: развивающаяся вторичная слабость диафрагмы, как основной дыхательной мышцы,

- 64. Нейро-мышечная ОДН

- 65. NB! Отдельно стоит отметить атрофию дыхательных мышц, развивающуюся при длительной ИВЛ в случае применения глубокой седации

- 66. 3. Торако-диафрагмальная ОДН коллабирование альвеол и ограничение их расправления в результате сдавления легких извне: Множественные переломы

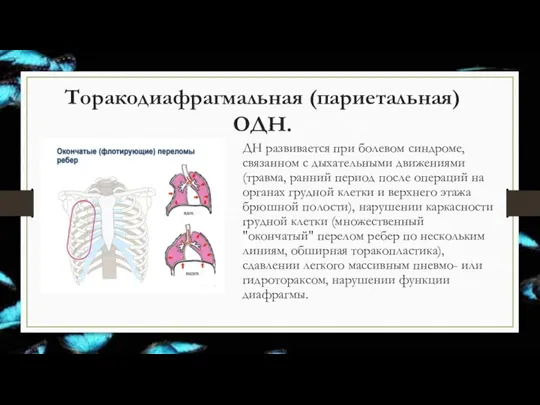

- 67. Торакодиафрагмальная (париетальная) ОДН. ДН развивается при болевом синдроме, связанном с дыхательными движениями (травма, ранний период после

- 68. Уменьшение ДО Компенсаторное увеличение ЧД Нарушение вентиляционно-перфузионных отношений Рефлекс фон Эйлера – перфузия происходит в тех

- 69. возникает в результате острого нарушения проходимости дыхательных путей на любом уровне: западение языка, аспирация, инородное тело

- 70. 4. Бронхолегочная ОДН. Обструктивная Западение языка

- 71. Патогенез обструктивной ОДН Обструкция дыхательных путей Увеличение сопротивления дыхательных путей Регионарная неравномерность вентиляции легких Шунтирование крови

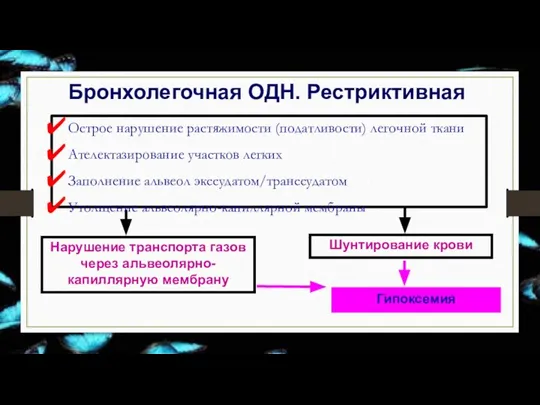

- 72. Бронхолегочная ОДН. Рестриктивная Острое нарушение растяжимости (податливости) легочной ткани Ателектазирование участков легких Заполнение альвеол экссудатом/транссудатом Утолщение

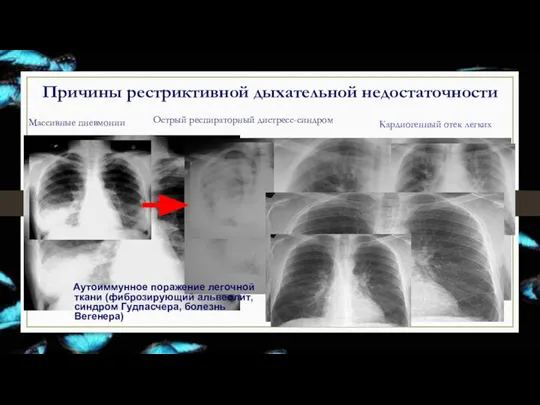

- 73. Причины рестриктивной дыхательной недостаточности Массивные пневмонии Острый респираторный дистресс-синдром Кардиогенный отек легких Аутоиммунное поражение легочной ткани

- 74. ОРДС Острый респираторный дистресс-синдром – это остро развивающиеся осложнения различных, как правило, тяжелых заболеваний и травм,

- 75. ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛЕГКИЕ (ЛЕГОЧНЫЕ) Более частые Легочная инфекция (пневмония неаспирационного генеза, вирусная инфекция) Аспирационная

- 76. НЕ ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛЕГКИЕ (ВНЕЛЕГОЧНЫЕ) Более частые Шок любой этиологии Инфекция (сепсис, перитонит и

- 77. I стадия состояние средней тяжести. гипоксия – беспокойство, эйфория, тахипноэ, умеренная гипертензия, нередко выраженный цианоз. аускультативно:

- 78. II стадия состояние тяжелое при аускультации неравномерные очаги ослабления дыхательных шумов на фоне жесткого дыхания, значительное

- 79. III стадия состояние крайне тяжелое. дальнейшее помрачение сознания отек легких усиливается, появляется жидкая пенистая мокрота. дыхание

- 80. IV стадия состояние критическое, прогрессирует коматозное состояние. сердечная деятельность полностью дезорганизована, полная декомпенсация кровообращения. четкие признаки

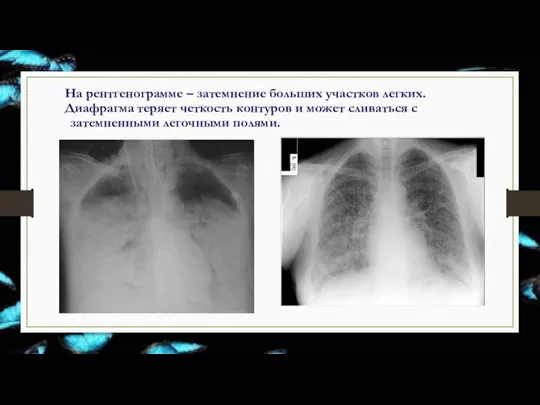

- 81. На рентгенограмме – затемнение больших участков легких. Диафрагма теряет четкость контуров и может сливаться с затемненными

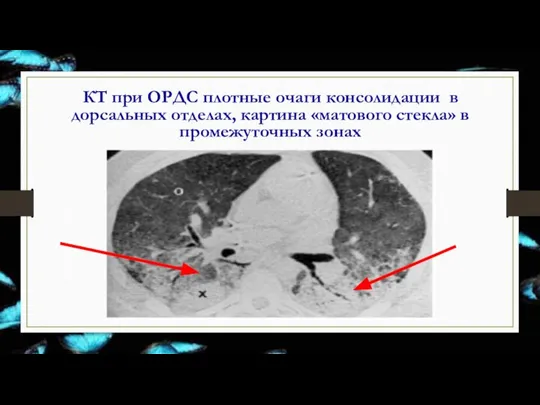

- 82. КТ при ОРДС плотные очаги консолидации в дорсальных отделах, картина «матового стекла» в промежуточных зонах

- 83. 5. ОДН - ПЕРФУЗИОННАЯ Связана с ограничением кровотока по ветвям легочной артерии и увеличением физиологического мертвого

- 84. Перфузионная ОДН снижение поступления крови по ветвям легочной артерии и увеличение физиологического мертвого пространства Уменьшается реальная

- 85. ОДН- перфузионная: При перфузионной ОДН происходит резкое снижение перфузируемых зон легких по отношению к вентилируемым (вентиляционно-перфузионный

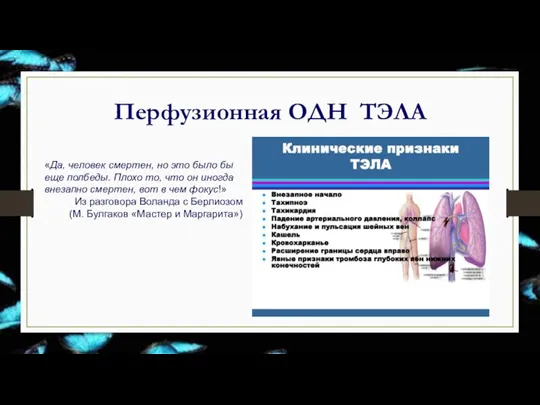

- 86. Перфузионная ОДН? ТЭЛА «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он

- 87. NB!

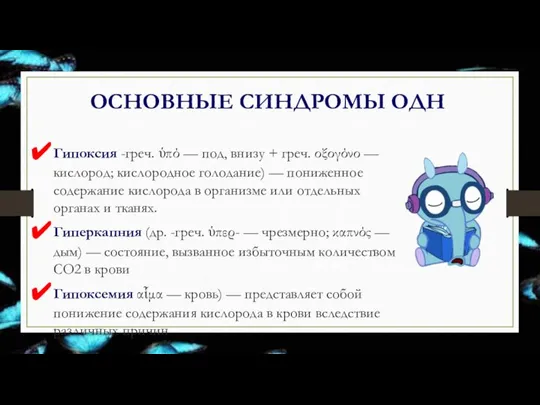

- 88. ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ ОДН Гипоксия -греч. ὑπό — под, внизу + греч. οξογόνο — кислород; кислородное голодание)

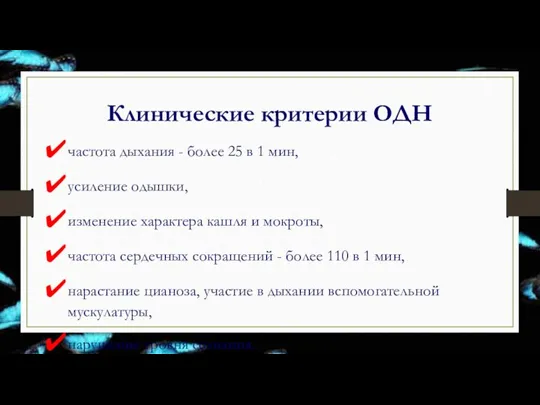

- 89. Клинические критерии ОДН частота дыхания - более 25 в 1 мин, усиление одышки, изменение характера кашля

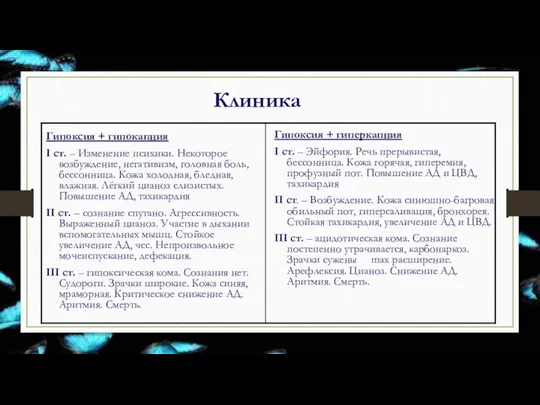

- 90. Клиника Гипоксия + гипокапния I ст. – Изменение психики. Некоторое возбуждение, негативизм, головная боль, бессонница. Кожа

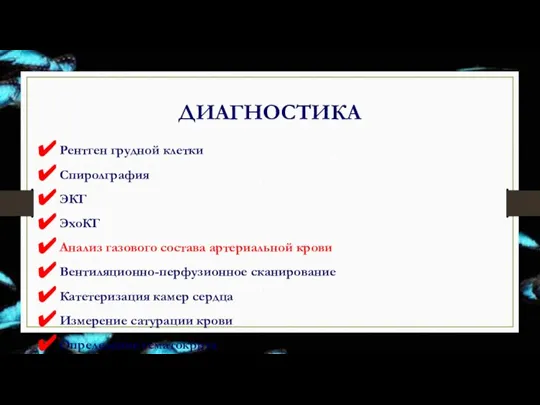

- 91. ДИАГНОСТИКА Рентген грудной клетки Спиролграфия ЭКГ ЭхоКГ Анализ газового состава артериальной крови Вентиляционно-перфузионное сканирование Катетеризация камер

- 92. Мониторинг дыхания и диагностика ОДН: Клиническая картина + объективные данные Периодическое исследование газов крови Пульсоксиметрия Капнография

- 93. НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ РО2 – 80-100 мм рт. ст. РСО2- 38-42 мм рт. ст. рН

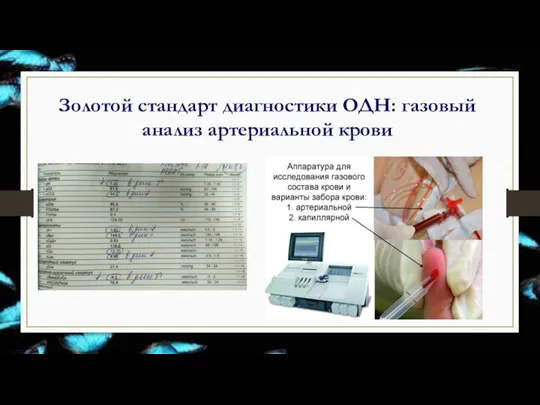

- 94. Золотой стандарт диагностики ОДН: газовый анализ артериальной крови

- 95. Золотой стандарт диагностики ОДН: газовый анализ артериальной крови

- 96. Золотой стандарт диагностики ОДН: газовый анализ артериальной крови

- 97. Диагностика и мониторинг ДН: пульсоксиметрия

- 98. Мониторинг жизненно важных функций.

- 99. Плюсы и минусы пульсоксиметрии: ПЛЮСЫ: Доступный метод мониторинга Неинвазивное измерение насыщения артериальной крови кислородом (плюс оценка

- 100. Респираторная поддержка Задача – поддержание SpO2 выше 90% и уменьшение работы дыхания

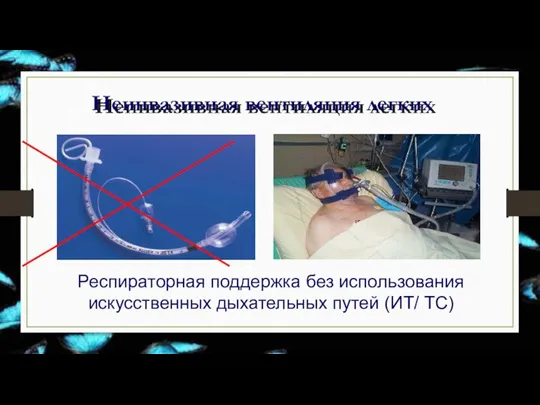

- 101. Неинвазивная вентиляция легких Респираторная поддержка без использования искусственных дыхательных путей (ИТ/ ТС)

- 102. Носовые канюли – самая простая и удобная система доставки О2,создает кислородно-воздушную смесь с FiO2 24-40% при

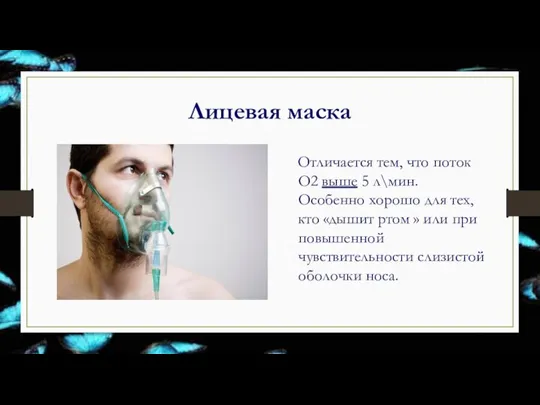

- 103. Лицевая маска Отличается тем, что поток О2 выше 5 л\мин. Особенно хорошо для тех, кто «дышит

- 104. КАНЮЛИ И МАСКИ ДЛЯ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ

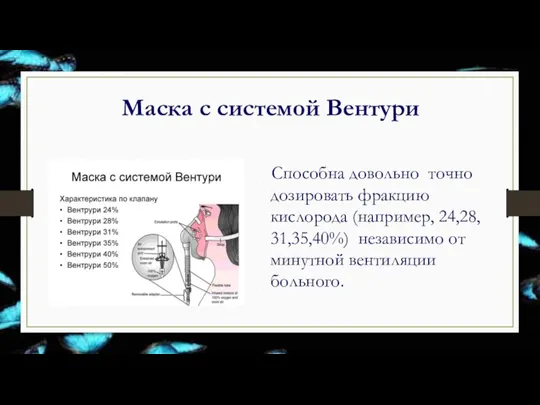

- 105. Маска с системой Вентури Способна довольно точно дозировать фракцию кислорода (например, 24,28, 31,35,40%) независимо от минутной

- 106. Неинвазивная ИВЛ

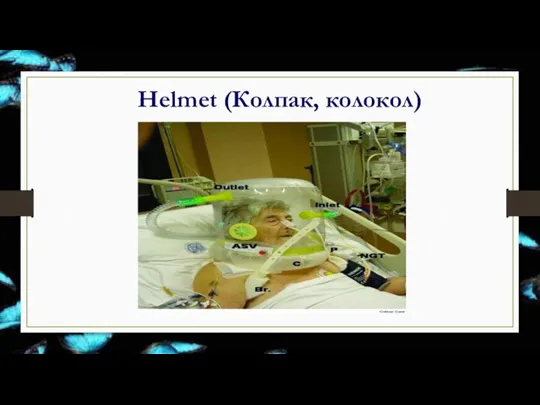

- 107. Helmet (Колпак, колокол)

- 108. Нереверсивные маски Используют в тяжелых случаях,когда потребность в FiO2 выше 50% при неэффективности носовых канюль и

- 109. КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР

- 110. АППАРАТ ДЛЯ СРАР-ТЕРАПИИ СРАР-терапия – лечение методом создания постоянного положительного давления в дыхательных путях

- 111. АППАРАТ ДЛЯ BiPAP-ТЕРАПИИ

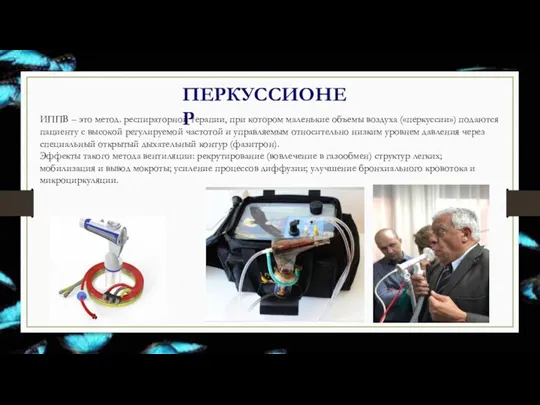

- 112. ПЕРКУССИОНЕР ИППВ – это метод. респираторной терапии, при котором маленькие объемы воздуха («перкуссии») подаются пациенту с

- 113. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР AEROBIKA Это вибрирующая система для очистки легких с положительным давлением на выдохе. Этот прибор

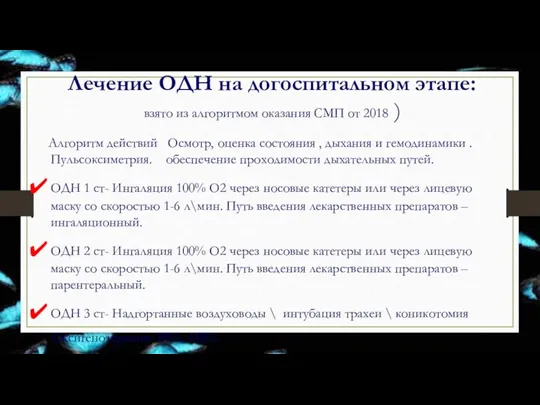

- 115. Лечение ОДН на догоспитальном этапе: взято из алгоритмом оказания СМП от 2018 ) Алгоритм действий ?

- 116. ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ!

- 117. Принципы лечения ОДН: Этиотропная терапия, направленная на устранение причины ОДН Поддержание проходимости дыхательных путей Нормализация транспорта

- 118. Принципы лечения ОДН в стационаре : ТРИ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТА: Поддержание проходимости дыхательных путей Ингаляция О2 ИВЛ/ВВЛ

- 119. Лечение ОДН Для купирования ОДН I ст. бывает достаточным проведения оксигенотерапии увлажненным кислородом. Оптимально 35 –

- 120. Центральная ОДН Перевод на ИВЛ, лечение основного заболевания При интоксикации опиатами и барбитуратами – реамберин, обменный

- 121. Нервно-мышечная ОДН Перевод на ИВЛ, лечение основного заболевания При отравлении курареподобными, ФОС, миастении – антихолинэстеразные (прозерин),

- 122. Париетальная, или торакодиафрагмальная ОДН Напряжённый пневмоторакс – пункция и дренирование во 2 межреберье по среднеключичной линии,

- 123. Обструктивная бронхо-лёгочная ОДН Инородные тела верхних дыхательных путей – эндоскопическое удаление инородного тела, при отсутствии возможности

- 124. Бронхиолоспазм Легкое и среднетяжелое обострение БА: сальбутамол (вентолин) до 4 ингаляций по 0,1 мг с интервалом

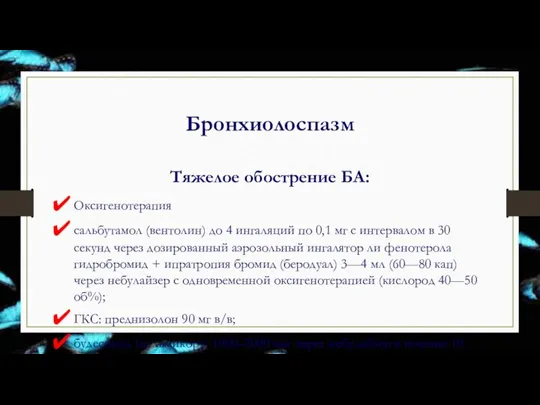

- 125. Бронхиолоспазм Тяжелое обострение БА: Оксигенотерапия сальбутамол (вентолин) до 4 ингаляций по 0,1 мг с интервалом в

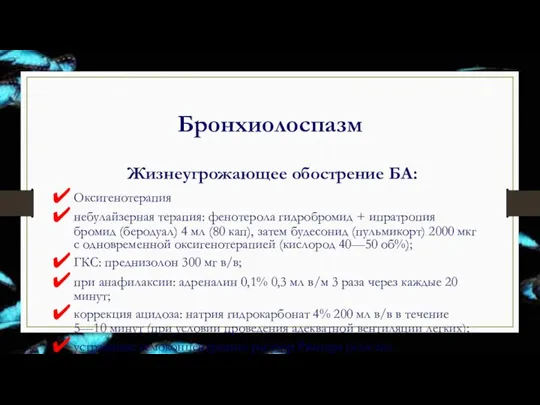

- 126. Бронхиолоспазм Жизнеугрожающее обострение БА: Оксигенотерапия небулайзерная терапия: фенотерола гидробромид + ипратропия бромид (беродуал) 4 мл (80

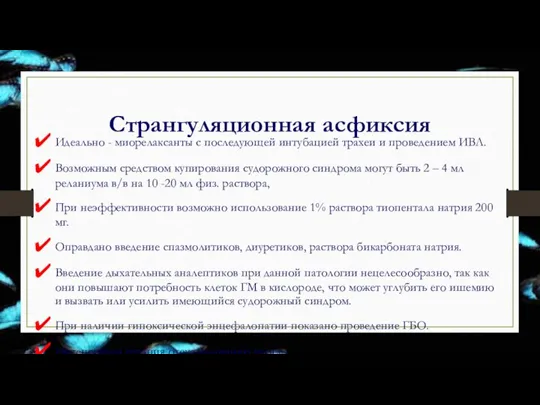

- 127. Странгуляционная асфиксия Идеально - миорелаксанты с последующей интубацией трахеи и проведением ИВЛ. Возможным средством купирования судорожного

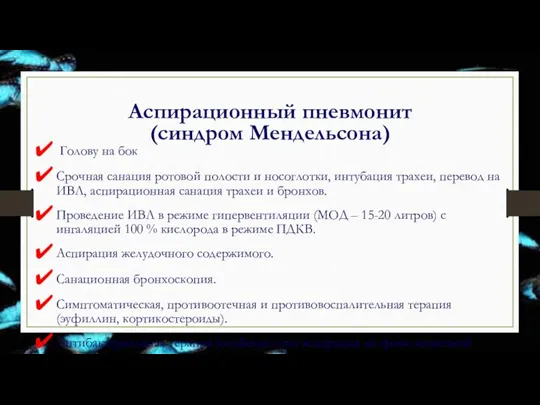

- 128. Аспирационный пневмонит (синдром Мендельсона) Голову на бок Срочная санация ротовой полости и носоглотки, интубация трахеи, перевод

- 129. Рестриктивная бронхолегочная ОДН Долевые и субтотальные пневмонии Антибиотикотерапия с учетом индивидуальной чувствительности. Детоксикационная терапия (реамберин 400

- 130. РДСВ Устранение факторов повреждения, возникающих вне легких и приносимых в легочную ткань с кровью; Устранение факторов

- 131. ИВЛ ИВЛ - обеспечение газообмена между окружающим воздухом (или специально подобранной смесью газов) и альвеолярным пространством

- 133. Скачать презентацию

Қазақстанда еңбек төлемдерінің жаңа жүйесін ендіру

Қазақстанда еңбек төлемдерінің жаңа жүйесін ендіру Проблемы современной неонатологии

Проблемы современной неонатологии Система здравоохранения. Организация медицинской помощи

Система здравоохранения. Организация медицинской помощи Микрофлора влагалища. Нормальная микрофлора влагалища

Микрофлора влагалища. Нормальная микрофлора влагалища Кости нижней конечности

Кости нижней конечности Внезапное безболезненное снижение зрения

Внезапное безболезненное снижение зрения Презентация_ПЗ Рецепт. Твёрдые лек формы_ЛС испр

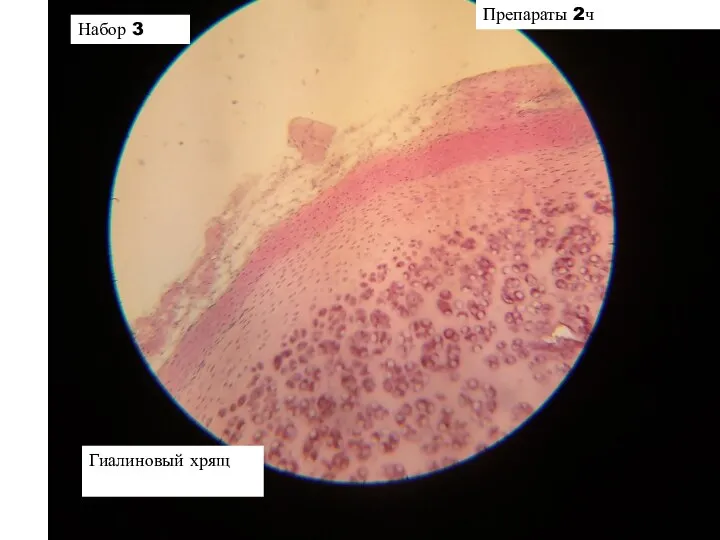

Презентация_ПЗ Рецепт. Твёрдые лек формы_ЛС испр Гистология. Набор 3

Гистология. Набор 3 Вагітність у ранньому віці

Вагітність у ранньому віці Презентация ЖЕЛЧЕГОННЫЙ СБОР

Презентация ЖЕЛЧЕГОННЫЙ СБОР Особенности восприятия при нарушениях речи

Особенности восприятия при нарушениях речи Хронические гастриты, гастродуодениты, язвенная болезнь

Хронические гастриты, гастродуодениты, язвенная болезнь !!! ФПК.Миокардиты

!!! ФПК.Миокардиты Клинический обзор

Клинический обзор Качество жизни онкологических пациентов

Качество жизни онкологических пациентов Оптимизация процесса получения рентгеновского снимка

Оптимизация процесса получения рентгеновского снимка НИИ УРОНЕФРОЛОГИИ и РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. - презентация_

НИИ УРОНЕФРОЛОГИИ и РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. - презентация_ Нейроэндокринная функциональная система (НФС)

Нейроэндокринная функциональная система (НФС) Острые лейкозы

Острые лейкозы Наблюдение случаев постковидного поражения лицевого отдела головы

Наблюдение случаев постковидного поражения лицевого отдела головы Трудные роды

Трудные роды СПИД и ВИЧ

СПИД и ВИЧ Боковой амиотрофический склероз

Боковой амиотрофический склероз Общий артериальный ствол

Общий артериальный ствол Психогигиена и психопрофилактика невротических расстройств

Психогигиена и психопрофилактика невротических расстройств Здоровьесберегающие технологии на уроках математики

Здоровьесберегающие технологии на уроках математики Острая посттравматическая субдуральная гигрома

Острая посттравматическая субдуральная гигрома Сибирская язва

Сибирская язва