Слайд 2Краткая историческая справка

Первые описания и оригинальные зарисовки червеобразного отростка обнаружили в трудах

Леонардо да Винчи(1472г.).

Более детальные сведения о топографии червеобразного в работах выдающегося анатома Андрея Везалия «De fabrica humani corpus».

В средние века- «подвздошное страдание» или passio iliaca. До конца ХIХ века - «острый тифлит» (Дюпюитрен, Альберт). Реджинальд Фитц, патологоанатом из Гарвардского университета в 1886 году предложил термин - «аппендицит»(ОА).

Слайд 3Краткая историческая справка.

Первая успешная операция у ребенка в 1736г в Англии Клаудисом

Амиантом. В США - в1887 Мортоном, в России в 1888г. Домбровским К.П.

Проводимое ранее консервативное лечение «острого тифлита» сопровождалось высокой летальностью: у детей- 70%.

Слайд 4Статистические данные.

Острый аппендицит- самое распространенное заболевание брюшной полости у детей, а аппендэктомия-

самое частое оперативное вмешательство:среди экстренных до70%, среди плановых операций-10%.

Из всех детей, поступающих c болями в животе острый аппендицит выявляется у 25% пациентов.

Слайд 5Статистические данные.

За последние три года в ГУЗ ОДКБ № 2 поступили 912

детей с острым аппендицитом.

Во время операции у 45-70% диагностируются деструктивные формы острого аппендицита. Последнее - связано с объективными трудностями диагностики, поздними поступлением и операцией. Летальность достигает 0,1 -0,2%, а в младшей возрастной группе- до 1 - 2%. Тенденции к её снижению не отмечается!

В ГУЗ ОДКБ№2 за последние 20 лет летальности от острого аппендицита не отмечалось

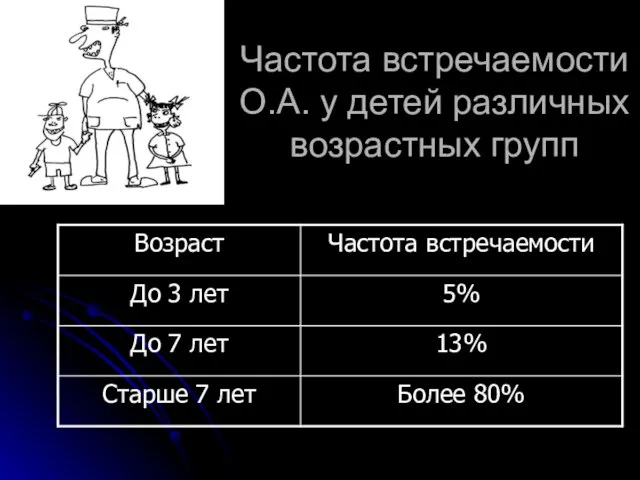

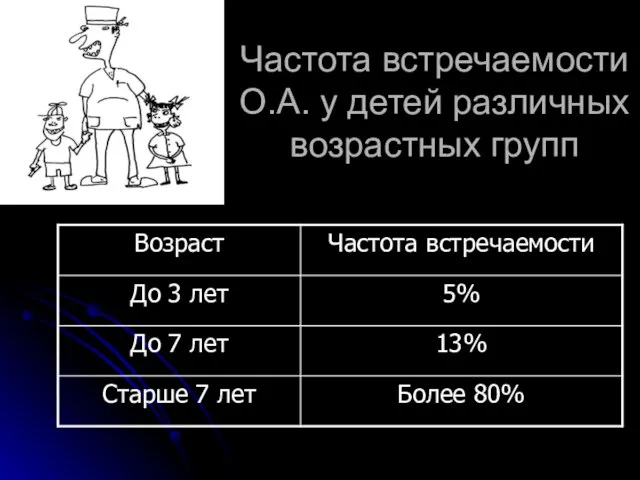

Слайд 6Частота встречаемости О.А. у детей различных возрастных групп

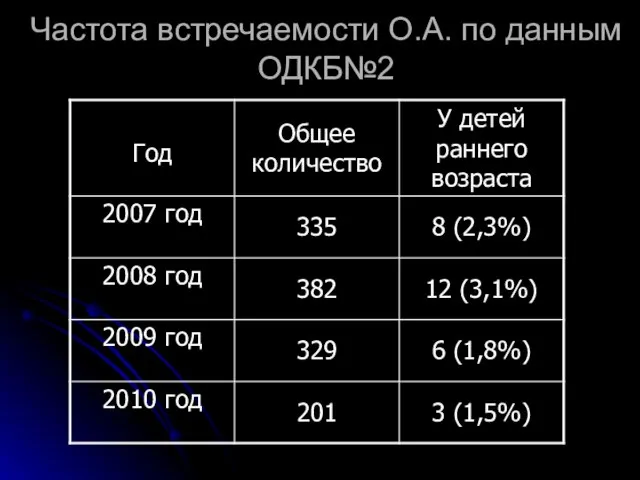

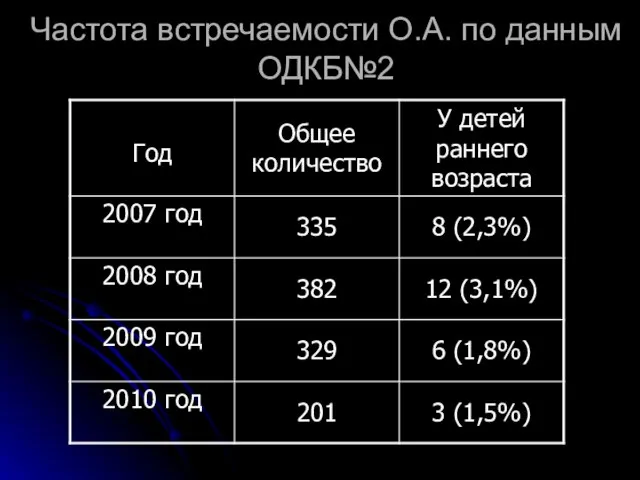

Слайд 7Частота встречаемости О.А. по данным ОДКБ№2

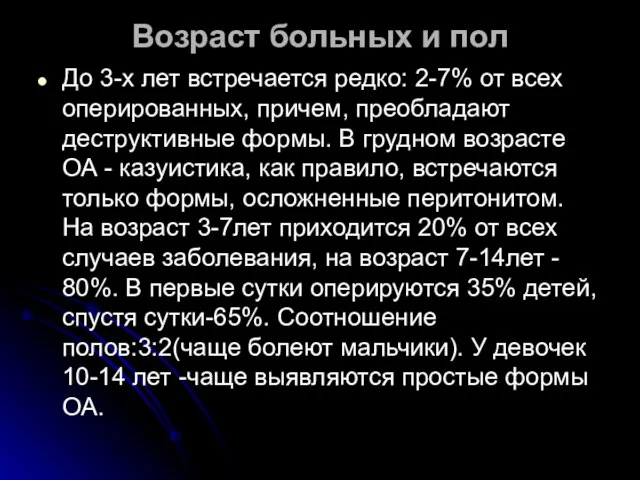

Слайд 8Возраст больных и пол

До 3-х лет встречается редко: 2-7% от всех оперированных,

причем, преобладают деструктивные формы. В грудном возрасте ОА - казуистика, как правило, встречаются только формы, осложненные перитонитом. На возраст 3-7лет приходится 20% от всех случаев заболевания, на возраст 7-14лет - 80%. В первые сутки оперируются 35% детей, спустя сутки-65%. Соотношение полов:3:2(чаще болеют мальчики). У девочек 10-14 лет -чаще выявляются простые формы ОА.

Слайд 9Анатомо-физиологические особенности

Аппендикс развивается в виде продолжения слепой кишки на её нижнем

полюсе. У новорождённого он имеет вид перевёрнутой пирамиды. В раннем возрасте аппендикс занимает более высокое расположение чем у взрослых(на задне-медиальной стенке слепой кишки и на 2,5 см. ниже илеоцекальной заслонки)

Слайд 10Анатомо-физиологические особенности

У детей слепая кишка мобильна, расположена интраперитонеально, т.е. имеет брыжейку, отросток

у 20% детей имеет типичное положение(передне-верхне-латеральное), у 45%- нисходящее, у 20%- задне-восходящее, у 15%- медиальное. Незрелость лимфатической системы отростка, большого сальника, брюшины, сочетающиеся с их хорошим кровоснабжением - способствуют ранней генерализации воспалительного процесса и выраженной токсемии.

Слайд 11Анатомо-физиологические особенности

Ч.О. воронкообразной формы с незрелой лимфоидной тканью;

Функциональная незрелость нервной системы- неспособность

точно локализовать место наибольшей болезненности в следствие недостаточного развития корковых процессов и склонностью к иррадиации нервных импульсов; близким расположением солнечного сплетения к корню брыжейки;

Воспалительный процесс в ч.о. протекает бурно, а механизм его ограничения выражен слабо, характерно быстрое вовлечение в воспалительный процесс мезентериальных лимфатических узлов (все острые воспалительные заболевания имеют сходную клиническую картину -высокая температура тела, многократная рвота, нарушение функции кишечника);

Слайд 12Анатомо-физиологические

особенности

Слайд 13Особенности этиопатогенеза.

Пути проникновения инфекции в червеобразный отросток: энтерогенный, гематогенный, лимфогенный. К предрасполагающим

факторам часто относятся предшествующие и сопутствующие острые инфекции (ОРВИ, ангина и др.).

Бактериальная флора, вызывающая воспаление соответствует нормальной толстокишечной микрофлоре: грамотрицательным анаэробам (Bac.fragilis), кишечной палочке, стрептококкам, клебсиеллам, клостридиям и др. Злостные анаэробы, такие как Bacteroides, вызывающие тяжелые гнойные осложнения, встречаются редко.

Слайд 14Особенности этиопатогенеза.

Наиболее важным фактором в развитии О.А. у детей считается обструкция просвета

отростка фекалиями (реже - гиперплазированными лимфатическими фолликулами, инородными телами, гельминтами). Обструкция приводит к повышению внутрипросветного давления, венозному полнокровию, отеку, артериальной ишемии, изъязвлению (деструкции) слизистой, внедрению (транслокации) кишечной микрофлоры в слизистую оболочку и развитию воспалительного процесса

Слайд 15Стадии развития воспалительного процесса

Классификация Шпренгеля.

Острое катаральное воспаление (острый простой аппендицит).

Флегмонозное воспаление

и гангренозно-некротическое воспаление (острый деструктивный аппендицит).

Осложненные формы ОА: перфорация отростка, перитонит, абсцесс, инфильтрат.

Дифференциация форм ОА. только на основании клинических и лабораторных данных невозможна ввиду частого несоответствия между клиникой и гистологическими изменениями в отростке!

Слайд 16Клиническая диагностика у детей старшего возраста(3-7) лет

Начало заболевания довольно типично: среди

полного здоровья или на преморбидном фоне. Всегда страдает самочувствие. Ведущий симптом - боль в животе, тупая постепенно нарастающая, реже, схваткообразная, часто мигрирует из околопупочной области и эпигастрия в правую подвздошную область (тест «двух вопросов» Торека).

1.Где начались боли?; Ответ- по всему животу.

2.Где больно сейчас?; Ответ- в правой половине живота.

Слайд 17Клиническая картина

Функция желудочно-кишечного тракта чаще не страдает. Беспокоит тошнота, реже рвота. При

центральном и низком положении отростка может быть понос. Общее состояние отражает постепенно нарастающую интоксикацию. Температура тела вначале нормальная или субфебрильная, ректальная температура более чем на 1градус выше температуры в подмышечной впадине. Пульс вначале соответствует температуре, при развитии осложнений появляются «ножницы».

Слайд 18Клиническая картина

Местные симптомы.

Локальная болезненность (усиление боли при пальпации), иногда, первые 2 часа,

положительный симптом Кохера. При пальцевом исследовании прямой кишки - болезненность и нависание передней стенки, в дальнейшем может определяться инфильтрат. Положительны симптомы раздражения брюшины: Щеткина-Блюмберга, Ровзинга, Воскресенского (симптом рубашки). Другие болевые симптомы существенного значения в диагностике ОА у детей не имеют! Пассивное напряжение мышц передней брюшной стенки - наиболее достоверный симптом при наличии пальпаторной болезненности.

Слайд 19Клиническая диагностика у детей раннего возраста(до 3-х лет).

Общие симптомы.

В отличие от детей

старшего возраста, начало заболевания бурное. Ведущий ранний признак - нарушение поведения ребенка. У грудных детей - всегда преморбидный фон (энтероколит, септикопиемия). Функция ЖКТ всегда нарушена (рвота, жидкий стул). Нередко отмечаются дизурические расстройства. Общее состояние ребенка отражает быстро нарастающую интоксикацию. Температура тела уже в первые часы болезни достигает фебрильных цифр (38о и выше).

Слайд 20Клиническая картина

Местные симптомы.

Объективное исследование крайне затруднено из-за беспокойства ребенка и преобладания

общих симптомов. Основной симптом - локальная болезненность, нередко определяется только в состоянии физиологического сна. Пассивное напряжение мышц выявить трудно, иногда для этого прибегают к медикаментозному сну (хлоралгидрат в клизме 10-15мл 3%-го р-ра). Симптом Щеткина-Блюмберга всегда сомнительный (для выявления раздражения брюшины лучше использовать тишайшую перкуссию по Раздольскому). Ректальное исследование для ранней диагностики ОА малоинформативно.

Слайд 21Диагностика

Осмотр и физикальное обследование:

Дети раннего возраста выражают свои субъективные ощущения одинаково

при любом заболевании, сопровождающимся болевыми ощущениями (крик, плач, беспокойство);

Для минимизации риска диагностических ошибок необходимо обследовать ребенка во время медикаментозного (не наркотического) сна, вызванного парентеральным введением растворов диазепама, реланиума, сибазона, димедрола.

Слайд 22После наступления состояния сна следует приступить к пальпации передней брюшной стенки.

При

отсутствии острого воспалительного процесса в брюшной полости живот мягкий, отсутствуют негативные реакции на пальпацию.

В случае наличия такового процесса в месте его локализации при пальпации ребенок напрягает переднюю брюшную стенку, выражает негативную реакцию стоном, движениями.

Слайд 23Осмотр и физикальное обследование:

Следует помнить, что пассивное защитное напряжение мышц передней брюшной

стенки не исчезает при вдохе ребенка и говорит об истинном наличии воспалительного процесса в брюшной полости.

В то время как активное напряжение является следствием субъективной негативной реакции ребенка и во время вдоха исчезает.

Слайд 24Осмотр и физикальное обследование:

При пальцевом ректальном обследовании следует обращать внимание на патологические

объемные интраректальные образования (нависание свода прямой кишки справа). Перед обследованием обязательно проведение очистительной клизмы.

Слайд 25Лабораторное обследование.

В общем анализе крови у старших детей - умеренный лейкоцитоз (10-15

х 109/л, у малышей - гиперлейкоцитоз (более 15000), сдвиг формулы влево до юных форм, токсическая зернистость нейтрофилов. СОЭ увеличивается при позднем поступлении и развитии осложнений. В общем анализе мочи в типичных ситуациях изменений не наблюдается, но при атипичном положении отростка может появиться мочевой синдром (белок, эритроциты, цилиндры).

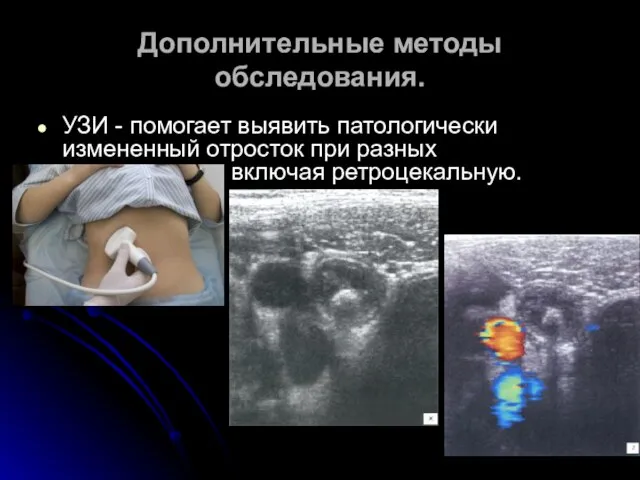

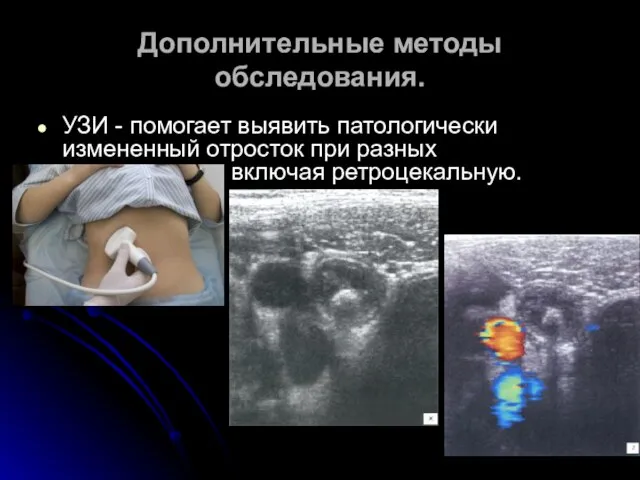

Слайд 26Дополнительные методы обследования.

УЗИ - помогает выявить патологически измененный отросток при разных локализациях,

включая ретроцекальную.

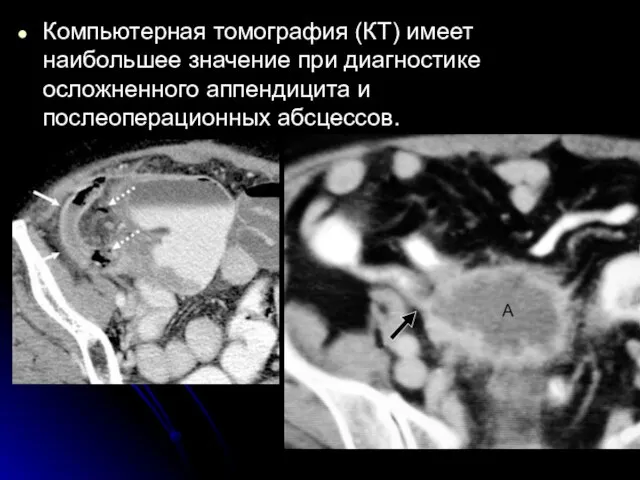

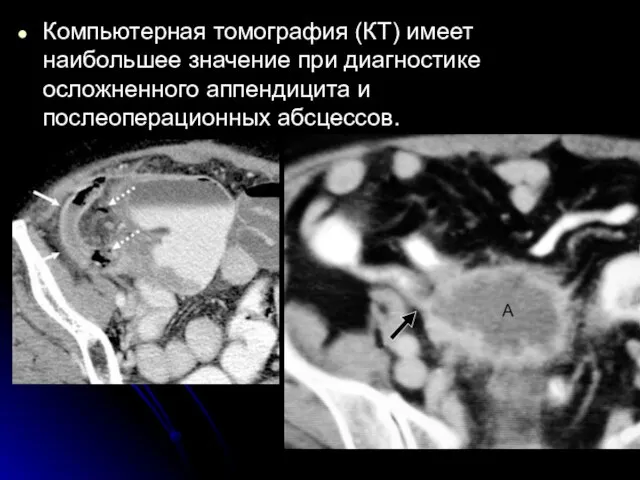

Слайд 27Компьютерная томография (КТ) имеет наибольшее значение при диагностике осложненного аппендицита и послеоперационных

абсцессов.

Слайд 28Рентгенологическое исследование, включая ирригографию, при диагностике О.А. применяется редко (у грудных детей

может отмечаться повышенное скопление газа в правом нижнем квадранте живота, сколиоз с изгибом вправо, признаки свободного газа в брюшной полости и др.).

Слайд 29Дифференциальная диагностика.

При сомнении в диагнозе ОА ребенка необходимо осматривать неоднократно в динамике

с привлечением и других специалистов. При невозможности исключить ОА в течение 6 час показаны инвазивные методы диагностики(лапароскопия, диагностическая лапаротомия).

Заболевания, с которыми часто приходится дифференцировать ОА: гастроэнтерит (диарея и нарушение перистальтики предшествует болям), копростаз (эффект очистительной клизмы), инфекции мочевой системы( наиболее частая причина обструктивная уропатия), мезаденит (при ОРВИ), воспалительные заболевания органов малого таза у девочек старшего возраста, пневмония, дивертикулит Меккеля, первичный перитонит

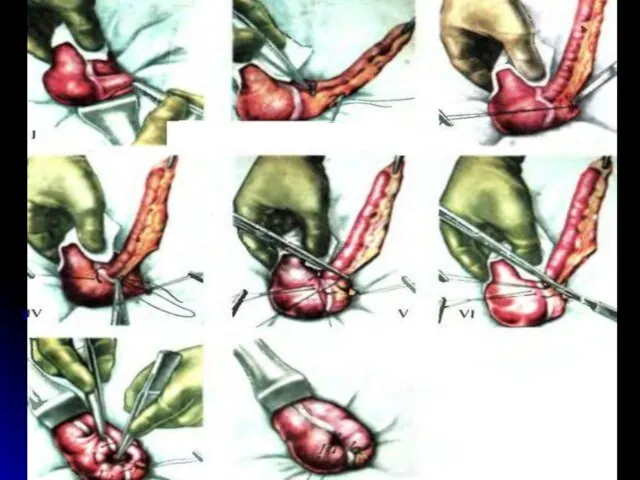

Слайд 30Лечение.

Аппендэктомия доступом через точку Мак-Бурнея. При осложненном аппендиците проводится предоперационная подготовка на

протяжении 2 - 6 час. Отросток должен быть удален практически всегда. В последние годы широкое распространение получила миниинвазивная лапароскопическая аппендэктомия

Слайд 32Лечение

Перитонеальный лаваж во время операции проводится только при перфоративном аппендиците. Считаются противопоказанными

послеоперационный перитонеальный диализ, трубчатые дренажи и лапаростомия!

Рациональную антибиотикотерапию необходимо начинать сразу по установлению диагноза ОА уже до операции, независимо от стадии заболевания. Наиболее эффективна комбинация трех антибиотиков: ампициллина(200-400мг/кг/сут в/в каждые 8 час), гентамицина(6-7,5мг/кг/сут в/в каждые 8 час) и клиндамицина (40мг/кг/сут в/в каждые 6 час). Местное применение антибиотиков не дает большого эффекта!!!.

Слайд 33Результаты лечения.

При неосложненном ОА дети обычно выписываются через 7-9 дней, при перфоративном

- не ранее 14-28 дней. Частота послеоперационных осложнений при использовании трёх антибиотиков составляет в среднем около 5%. Летальность в возрасте старше 2-х лет - менее 0,1%, у грудников и у новорожденных достигает 10%. Имеется прямая зависимость результатов лечения от сроков поступления детей в хирургический стационар, сроков проведения операции, адекватности проводимого лечения.

Слайд 34Осложнения острого аппендицита

1.Со стороны органов брюшной полости(инфильтрат, абсцесс, перитонит, непроходимость, кровотечение, кишечный

свищ, абсцесс культи).

2.Со стороны передней брюшной стенки(инфильтрат, флегмона, кровотечение, лигатурный свищ, эвентрация).

3.Со стороны других органов и систем(сепсис, пневмония и др.).

Слайд 35Диспансерное наблюдение.

Цель диспансеризации - профилактика поздних послеоперационных осложнений, в основном спаечной

болезни. При аппендикулярных «холодных» инфильтратах ребенок через 1-2 месяца должен быть направлен на плановую операцию - аппендэктомию. Диспансерное наблюдение проводят детский хирург совместно с педиатром, а у девочек и детский гинеколог. Особое внимание следует обращать на детей, оперированных по поводу катаральных и осложненных форм аппендицита.

Уход за больными с опухолями кожи, мягких тканей

Уход за больными с опухолями кожи, мягких тканей Понятийно-терминологический аппарат лечебно-оздоровительного туризма. Лекция 1

Понятийно-терминологический аппарат лечебно-оздоровительного туризма. Лекция 1 Kvalifikācijas darbs

Kvalifikācijas darbs Измерение уровня глюкозы без глюкометра

Измерение уровня глюкозы без глюкометра Химическая посуда

Химическая посуда Орликс®. Диета без надувательства

Орликс®. Диета без надувательства Профилактическая пептидная медицина

Профилактическая пептидная медицина Клебсиеллалардың және протейлердің биологиялық ерекшеліктері

Клебсиеллалардың және протейлердің биологиялық ерекшеліктері Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности

Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности Анатомо-физиологические особенности крови детей и подростков

Анатомо-физиологические особенности крови детей и подростков Основы гомеостаза. Регенерация и трансплантация

Основы гомеостаза. Регенерация и трансплантация Закрыты повреждения

Закрыты повреждения Невусы. Диагностика

Невусы. Диагностика Иридодиагностика. An evaluation of iridology

Иридодиагностика. An evaluation of iridology Вольфартиоз. Вольфартовая муха

Вольфартиоз. Вольфартовая муха Введение в урологию. Диагностика урологических заболеваний

Введение в урологию. Диагностика урологических заболеваний Эпидемиологическая характеристика сальмонеллезов в России

Эпидемиологическая характеристика сальмонеллезов в России атипичные пневмонии узбекча

атипичные пневмонии узбекча Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях

Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях Дифференциальная диагностика тромбоцитопений

Дифференциальная диагностика тромбоцитопений удаление зуба

удаление зуба Бутират. Оксибутират натрия

Бутират. Оксибутират натрия Гипертоническая болезнь

Гипертоническая болезнь Лактатацидоз

Лактатацидоз Организация и финансирование медицинского страхования в РФ

Организация и финансирование медицинского страхования в РФ VII жұп берт нерві

VII жұп берт нерві Экзогенный тип гипоксии. Гипоксическая и гипероксическая. Патогенез

Экзогенный тип гипоксии. Гипоксическая и гипероксическая. Патогенез Антагонисты лейкотриеновых рецепторов

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов