Содержание

- 2. «Как нежащаяся пантера уложила она голову на изгиб двенадцатиперстной кишки, распластала тонкое тело на аорте, убаюкивающей

- 3. Клиническая анатомия поджелудочной железы. Поджелудочная железа (pancreas: «pan» – весь + «creas» – мясо) – вторая

- 4. Это сложная альвеолярно-трубчатая железа, покрытая тонкой соединительнотканной капсулой, через которую просматривается рельеф органа, имеющего дольчатое строение.

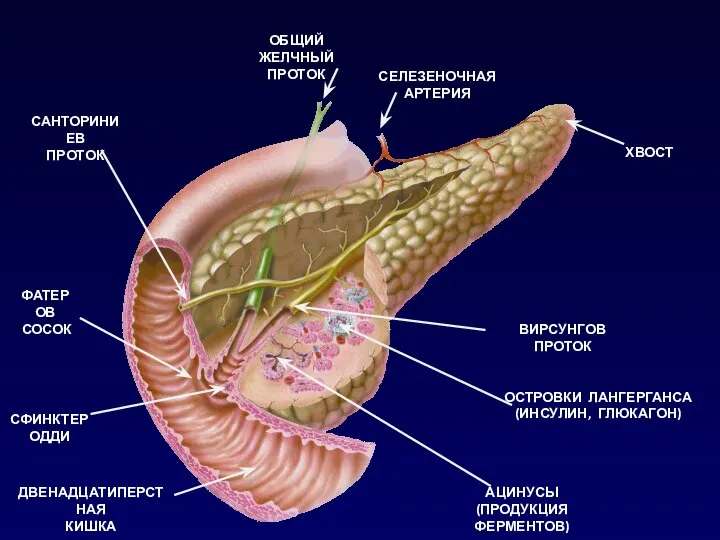

- 5. ХВОСТ СЕЛЕЗЕНОЧНАЯ АРТЕРИЯ ОБЩИЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК САНТОРИНИЕВ ПРОТОК ФАТЕРОВ СОСОК СФИНКТЕР ОДДИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА АЦИНУСЫ (ПРОДУКЦИЯ

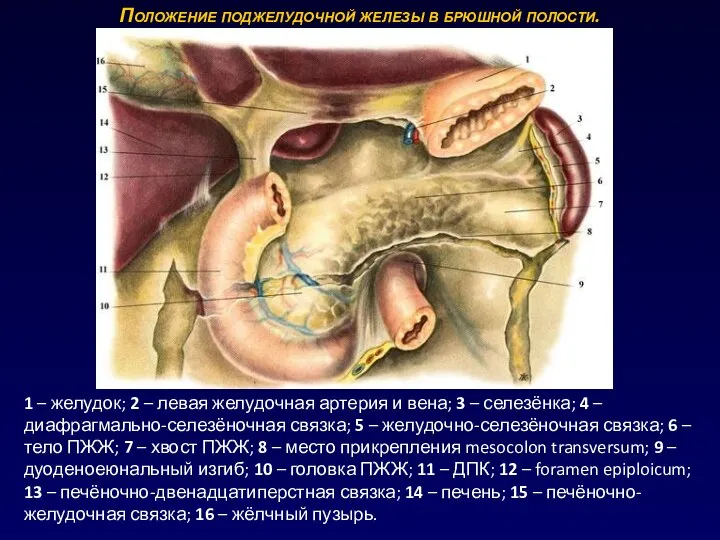

- 6. Положение поджелудочной железы в брюшной полости. 1 – желудок; 2 – левая желудочная артерия и вена;

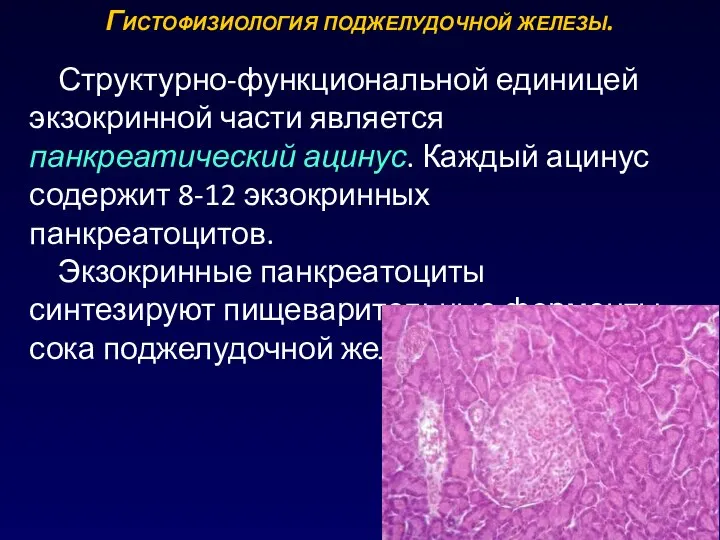

- 8. Гистофизиология поджелудочной железы. Структурно-функциональной единицей экзокринной части является панкреатический ацинус. Каждый ацинус содержит 8-12 экзокринных панкреатоцитов.

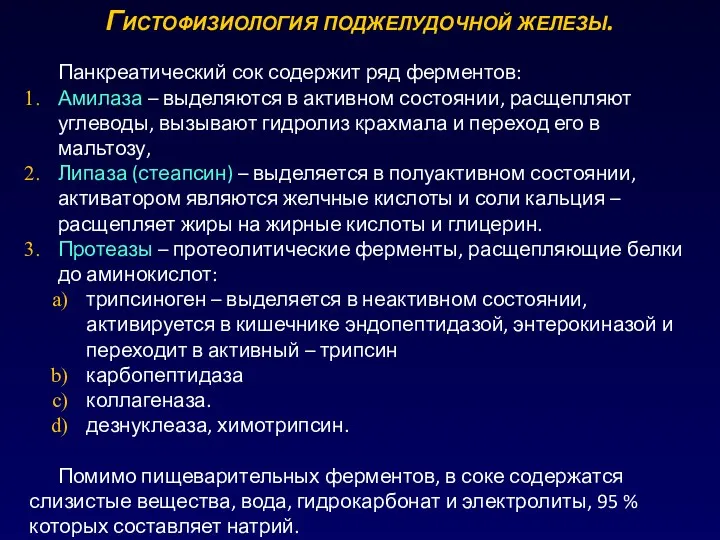

- 9. Гистофизиология поджелудочной железы. Панкреатический сок содержит ряд ферментов: Амилаза – выделяются в активном состоянии, расщепляют углеводы,

- 10. Гистофизиология поджелудочной железы. Секреторный процесс осуществляется циклически. За сутки образуется 1500-2000 мл панкреатического сока, представляющего собой

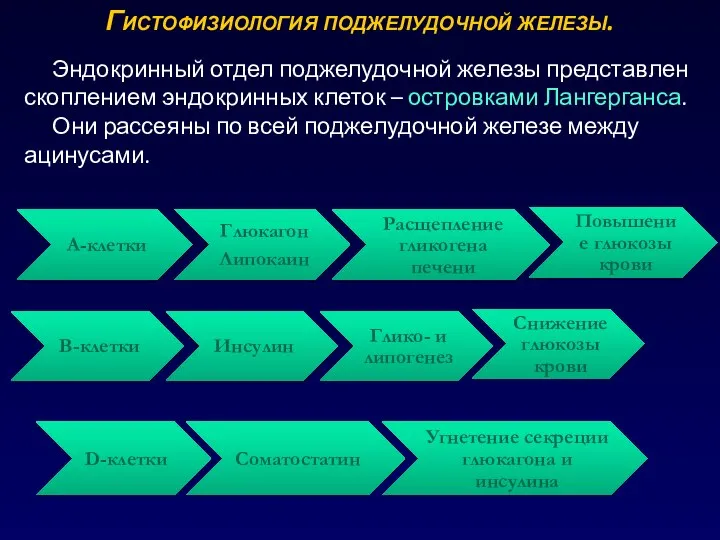

- 11. Гистофизиология поджелудочной железы. Эндокринный отдел поджелудочной железы представлен скоплением эндокринных клеток – островками Лангерганса. Они рассеяны

- 12. Определение понятия. Острый панкреатит – острое асептическое воспаление поджелудочной железы, в основе которого лежит аутолиз ткани

- 13. Актуальность проблемы. Острый панкреатит среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости занимает 3-е место после острого

- 14. Этиология. Заболевания жёлчных путей (ЖКБ, холедохолитиаз, папиллит, дивертикулит и стеноз БДС) – 30%. Панкреатиты такого генеза

- 15. Этиология. Тяжёлые аллергические реакции. Заболевания желудка и 12-перстной кишки (язвенная болезнь, парапапиллярный дивертикул, дуоденостаз). ЭРХПГ. Вирусные

- 16. В патогенезе острого панкреатита одним из ведущих является нарушение оттока и активация ферментов поджелудочной железы. Активированные

- 17. Фосфолипаза А2 разрушает мембраны клеток. Липаза гидролизует внутриклеточные триглицериды до жирных кислот, которые, соединяясь с Ca2+,

- 19. Формирующиеся очаги некробиоза, некроза с перифокальной демаркационной зоной воспаления в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке ПЕРВИЧНО

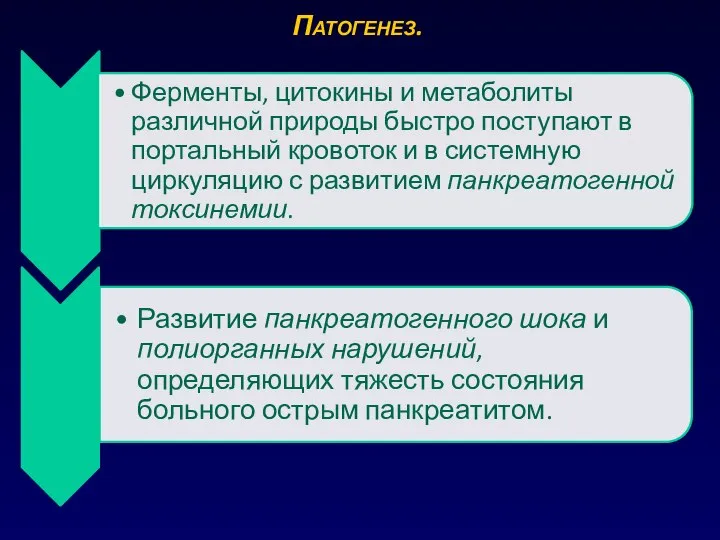

- 20. Активация трипсином калликреин-кининовой системы с образованием ВТОРИЧНЫХ ФАКТОРОВ АГРЕССИИ – брадикинина, гистамина, серотонина. Действие кининов сопровождается

- 21. К ФАКТОРАМ АГРЕССИИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА, участвующим в патогенезе местной и системной воспалительной реакции, нарушений микроциркуляции и

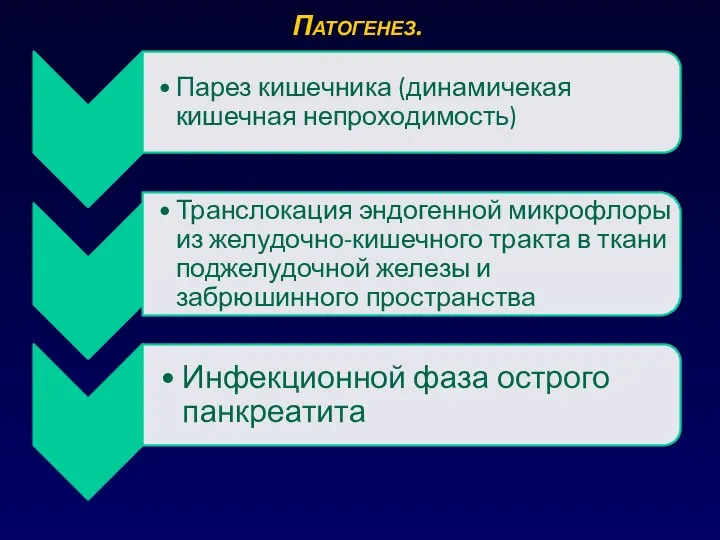

- 22. Патогенез.

- 23. Патогенез.

- 24. В патогенезе острого панкреатита выделяют 2 основные фазы заболевания: Доинфекционная фаза – некроз поджелудочной железы, забрюшинной

- 25. Инфекционная фаза – развитие «поздних» постнекротических гнойных осложнений в зонах некроза различной локализации. В инфекционную фазу

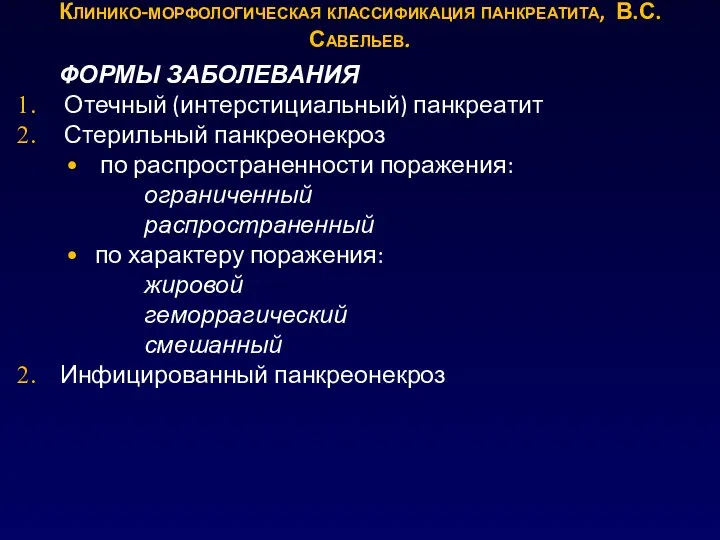

- 26. ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ Отечный (интерстициальный) панкреатит Стерильный панкреонекроз по распространенности поражения: ограниченный распространенный по характеру поражения: жировой

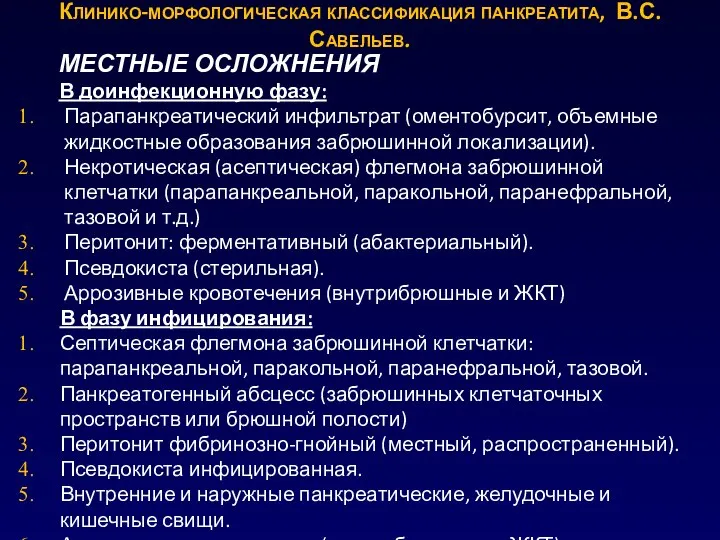

- 27. МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В доинфекционную фазу: Парапанкреатический инфильтрат (оментобурсит, объемные жидкостные образования забрюшинной локализации). Некротическая (асептическая) флегмона

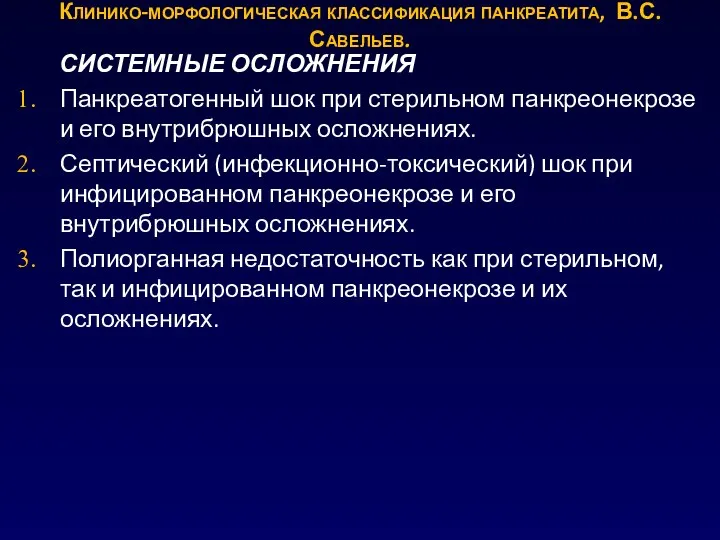

- 28. СИСТЕМНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ Панкреатогенный шок при стерильном панкреонекрозе и его внутрибрюшных осложнениях. Септический (инфекционно-токсический) шок при инфицированном

- 29. Триада Г. Мондора Боль Рвота Метеоризм Клиническая картина.

- 30. Боль (94-96% случаев): интенсивная, выраженная в области эпигастрия, в проекции поджелудочной железы возникающая внезапно, нередко после

- 31. Рвота (80-92% случаев): многократная, обильная – до 2-6 л. первоначально остатками пищи, а затем застойное желудочное

- 32. Признаки панкреатогенной токсемии: шок, испуг, изменение черт лица, одышка, тахикардия, коллапс, сухость языка. Характерно изменение цвета

- 33. Объективные данные запаздывают из-за глубинного расположения железы. Болезненное напряжение в эпигастрии. «Резиновый» живот за счет изолированного

- 34. Клиническая картина. «Больные боятся пальпации» H. Mondor.

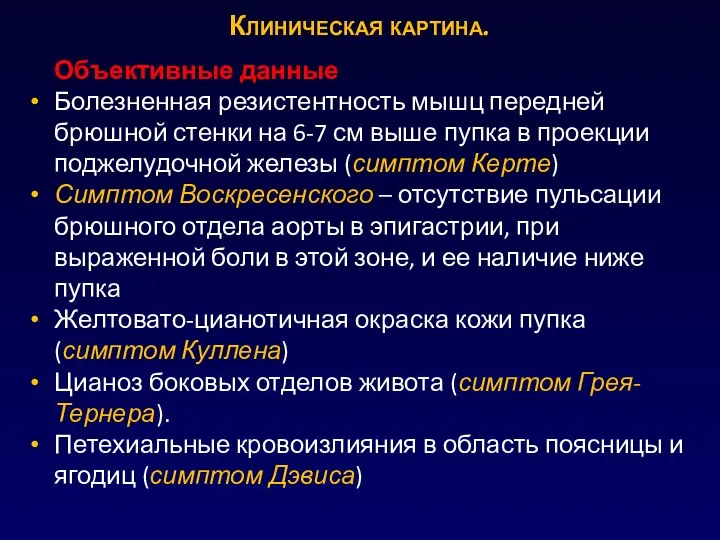

- 35. Объективные данные Болезненная резистентность мышц передней брюшной стенки на 6-7 см выше пупка в проекции поджелудочной

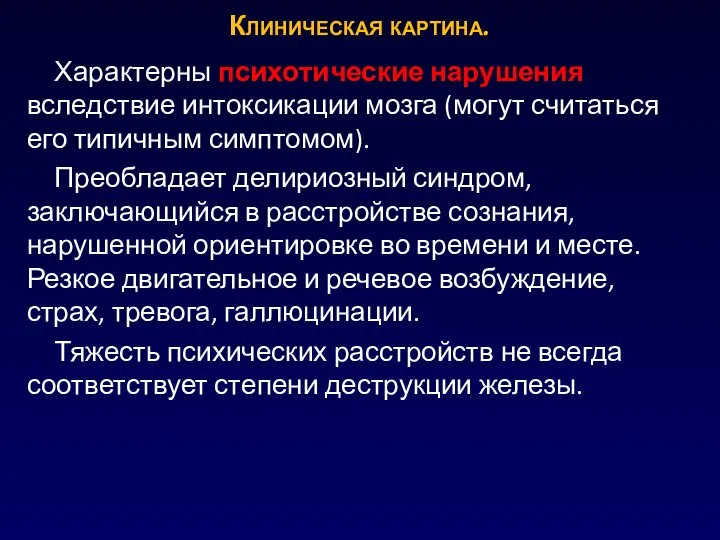

- 36. Характерны психотические нарушения вследствие интоксикации мозга (могут считаться его типичным симптомом). Преобладает делириозный синдром, заключающийся в

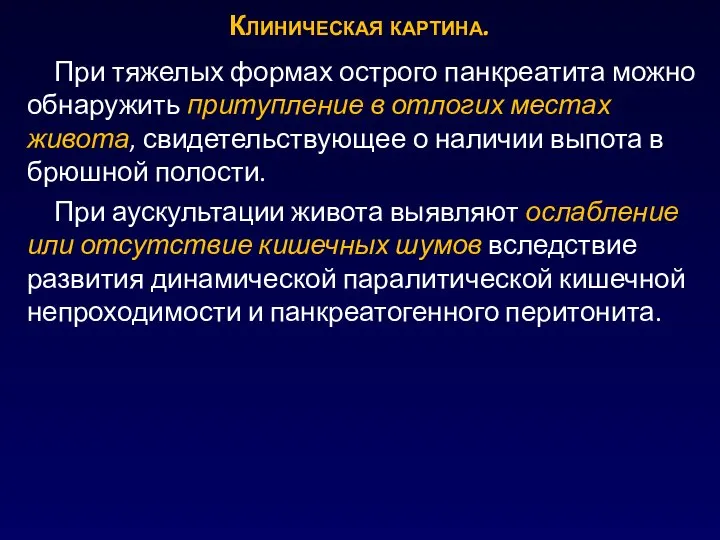

- 37. При тяжелых формах острого панкреатита можно обнаружить притупление в отлогих местах живота, свидетельствующее о наличии выпота

- 38. Температура тела в первые дни заболевания субфебрильная, при развитии гнойных осложнений становится гектической. У 80-90% больных

- 39. Лейкоцитоз (10-20×109/л) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево Повышенное содержание амилазы – 95% случаев (при панкреонекрозе снижается)

- 40. Дополнительные лабораторные методы С-реактивный белок: уровень С-РБ > 120 мг/л свидетельствует о некротическом поражении поджелудочной железы,

- 41. Инструментальная диагностика УЗИ (скрининг-метод) – увеличение размеров головки, тела и хвоста поджелудочной железы, неоднородность её эхоструктуры

- 42. УЗИ диагностика Данный метод позволяет установить диагноз в 87% случаев. Прямые УЗ-признаки: Увеличение размеров железы Изменение

- 43. УЗИ диагностика Острый панкреатит, деструктивная форма. Увеличение размеров поджелудочной железы, нечеткость контуров, увеличение расстояния между задней

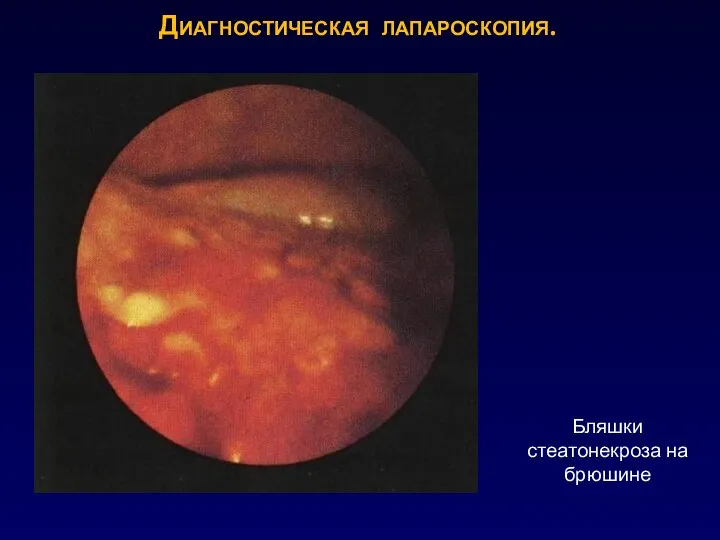

- 44. Диагностическая лапароскопия. Достоверные признаки: Геморрагическая или стекловидная имбибиция забрюшинной клетчатки Геморрагический или мутный выпот Бляшки стеатонекроза

- 45. Диагностическая лапароскопия. Бляшки стеатонекроза на брюшине

- 46. Компьютерная томография.

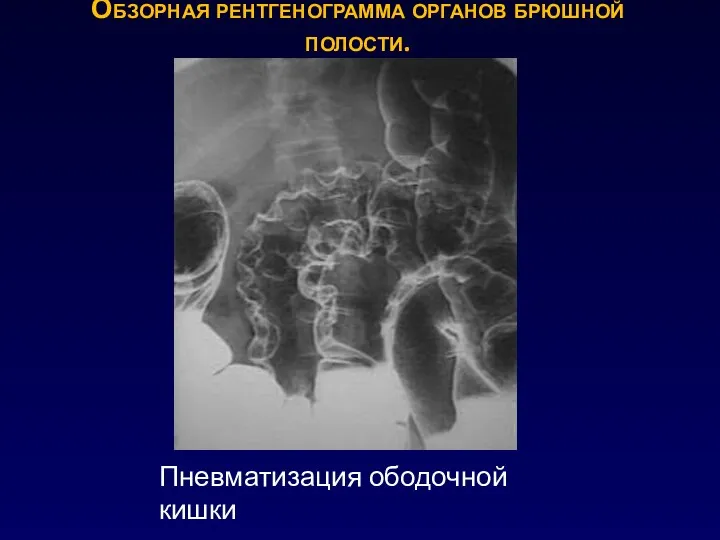

- 47. Обзорная рентгенограмма органов брюшной полости. Пневматизация ободочной кишки

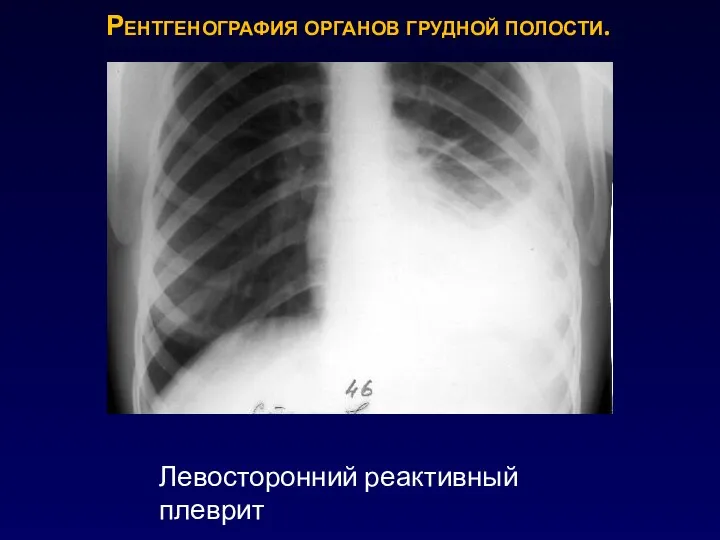

- 48. Рентгенография органов грудной полости. Левосторонний реактивный плеврит

- 49. Дифференциальная диагностика. Перфоративная язва желудка и 12-перстной кишки Острая кишечная непроходимость Острый холецистит Окклюзия сосудов мезентериального

- 50. Лечение отёчной формы панкреатита. Голод! до 7 сут. После уменьшения болей следует принимать пищу маленькими порциями

- 51. Лечение отёчной формы панкреатита. Антигистаминные препараты (пипольфен, супрастин, димедрол) – для уменьшения сосудистой проницаемости, обезболивающего и

- 52. Лечение панкреонекроза . Лечение жирового и геморрагического панкреонекроза проводят в реанимационном отделении Для быстрого восстановления ОЦК

- 53. Лечение панкреонекроза . Для уменьшения внешней секреции поджелудочной железы показаны холод на эпигастральную область, аспирация желудочного

- 54. Показания к оперативному лечению. Панкреатогенный ферментативный перитонит. Деструктивный панкреатит Безуспешность консервативного лечения в течение 36-48 ч,

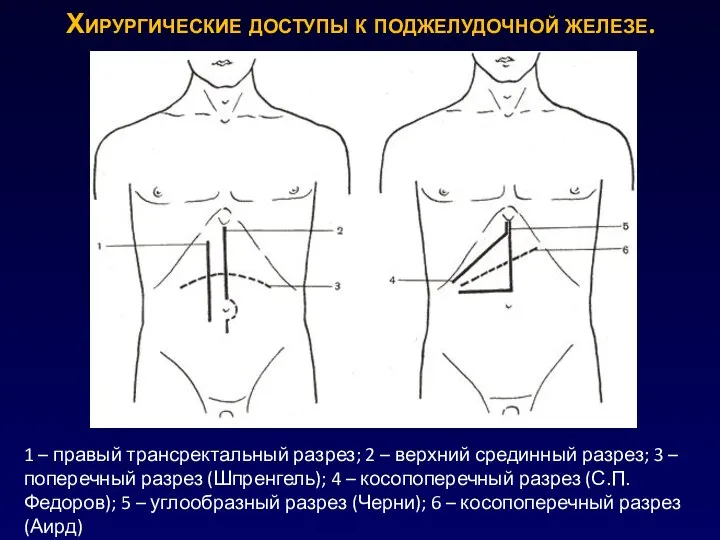

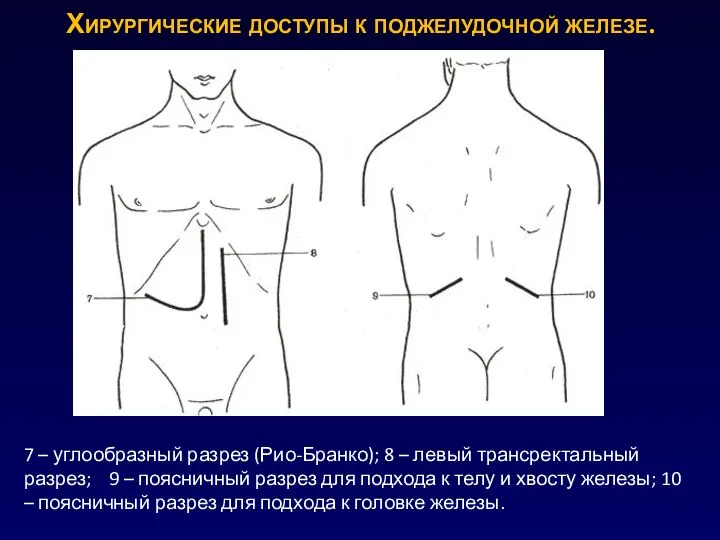

- 55. Хирургические доступы к поджелудочной железе. 1 – правый трансректальный разрез; 2 – верхний срединный разрез; 3

- 56. Хирургические доступы к поджелудочной железе. 7 – углообразный разрез (Рио-Бранко); 8 – левый трансректальный разрез; 9

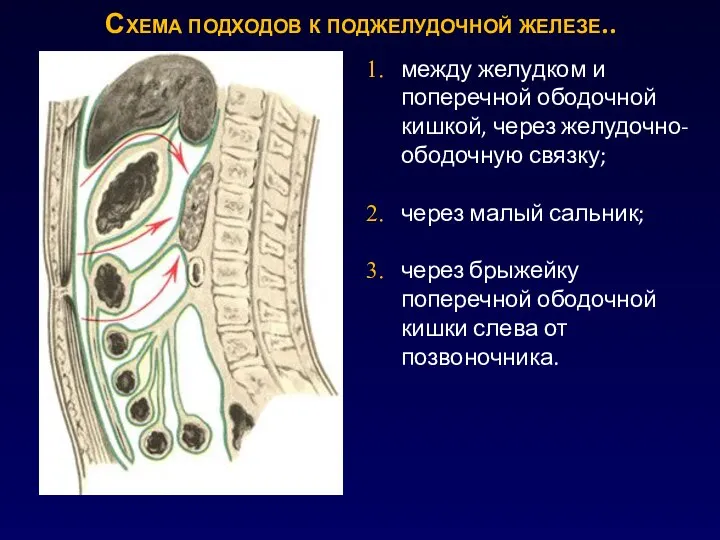

- 57. Схема подходов к поджелудочной железе.. между желудком и поперечной ободочной кишкой, через желудочно-ободочную связку; через малый

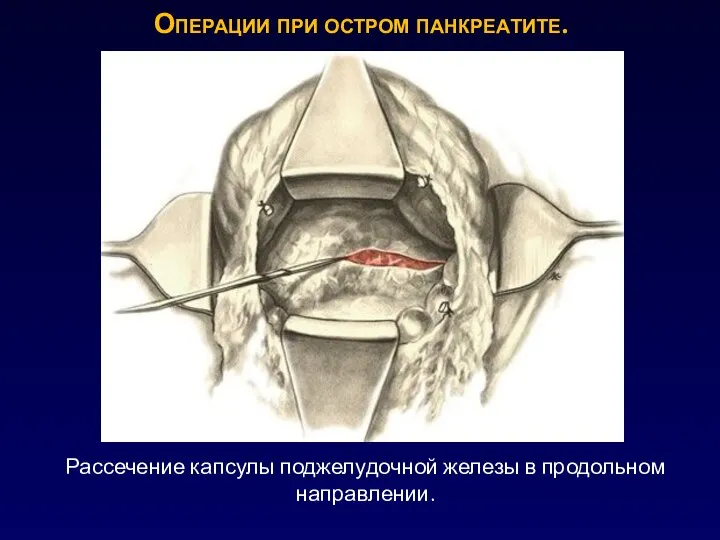

- 58. Операции при остром панкреатите. Рассечение капсулы поджелудочной железы в продольном направлении.

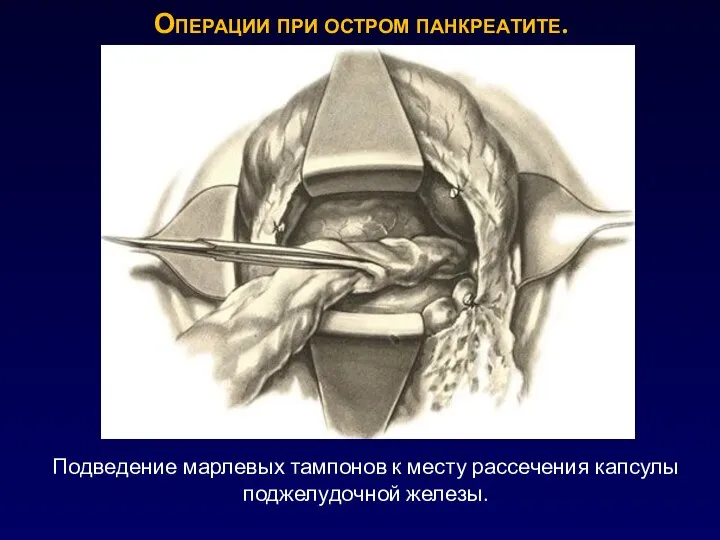

- 59. Операции при остром панкреатите. Подведение марлевых тампонов к месту рассечения капсулы поджелудочной железы.

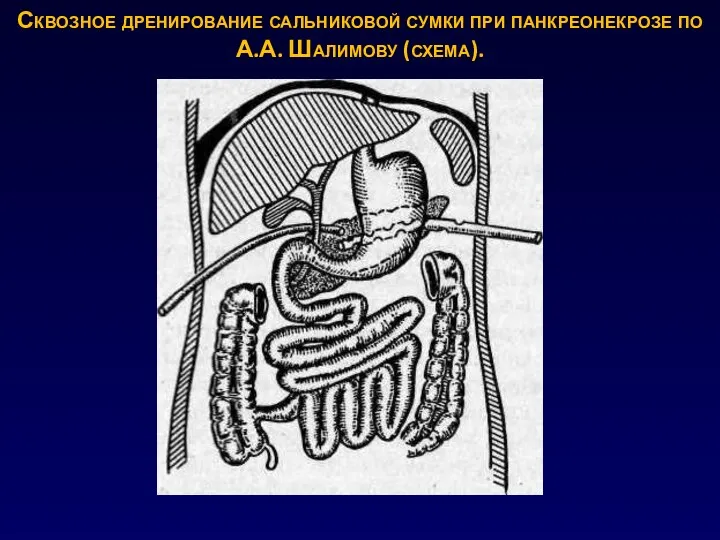

- 60. Сквозное дренирование сальниковой сумки при панкреонекрозе по А.А. Шалимову (схема).

- 61. Сквозное дренирование сальниковой сумки при панкреонекрозе. Тотальный некроз поджелудочной железы

- 62. Сквозное дренирование сальниковой сумки при панкреонекрозе. Некротизированная ткань поджелудочной железы

- 63. Сквозное дренирование сальниковой сумки при панкреонекрозе. Удаление фрагментированного секвестра

- 64. Сквозное дренирование сальниковой сумки при панкреонекрозе. Приготовление дренажной системы для сквозного дренирования

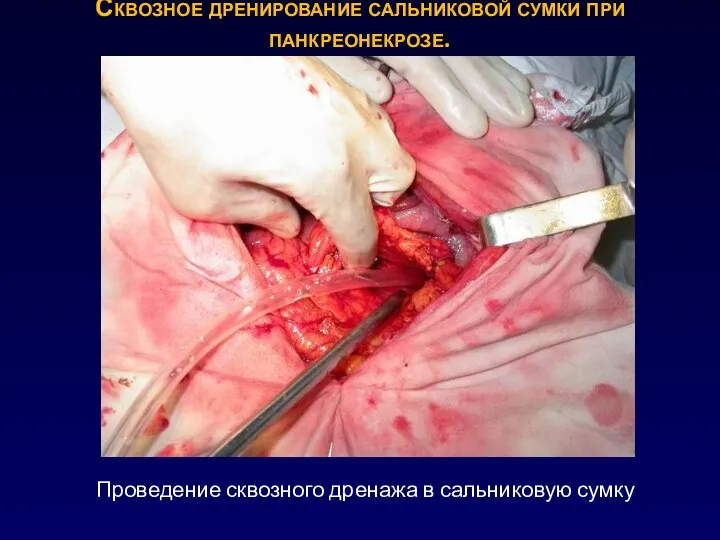

- 65. Сквозное дренирование сальниковой сумки при панкреонекрозе. Проведение сквозного дренажа в сальниковую сумку

- 66. Сквозное дренирование сальниковой сумки при панкреонекрозе. Укладка и контроль стояния сквозного дренажа

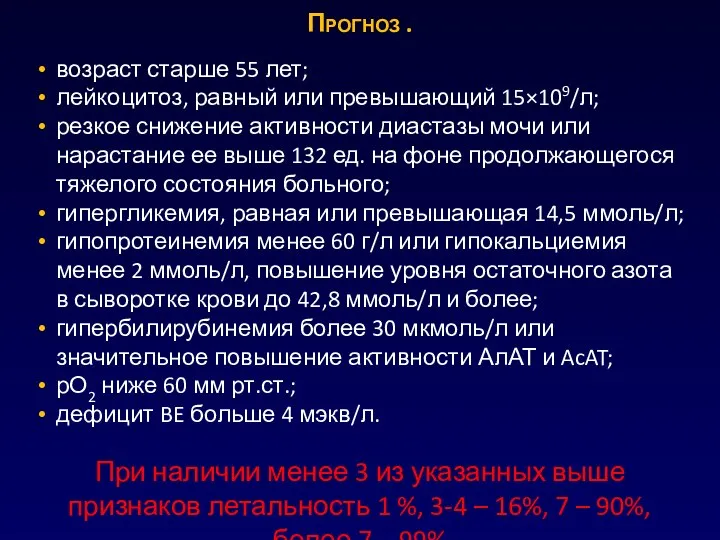

- 67. Прогноз . возраст старше 55 лет; лейкоцитоз, равный или превышающий 15×109/л; резкое снижение активности диастазы мочи

- 69. Скачать презентацию

Кровеносная система

Кровеносная система Средства, влияющие на афферентную иннервацию

Средства, влияющие на афферентную иннервацию Синдромы посттрансфузионных осложнений, методы профилактики и лечения

Синдромы посттрансфузионных осложнений, методы профилактики и лечения Нарушение питания у детей (алиментарный маразм и квашиоркор)

Нарушение питания у детей (алиментарный маразм и квашиоркор) Беседа медсестры. Витамины и здоровье

Беседа медсестры. Витамины и здоровье Разрыв опухоли яичника

Разрыв опухоли яичника Психолого-присихиатрические признаки эпилепсии

Психолого-присихиатрические признаки эпилепсии Инструментальные методы исследования

Инструментальные методы исследования Правила взятия периферической крови

Правила взятия периферической крови Патология системы непроизвольных движений (экстрапирамидной моторной системы )

Патология системы непроизвольных движений (экстрапирамидной моторной системы ) Лабораторные, инструментальные, функциональные методы исследования органов дыхания

Лабораторные, инструментальные, функциональные методы исследования органов дыхания XYY-syndrome

XYY-syndrome Клиническая характеристика детей - олигофренов

Клиническая характеристика детей - олигофренов Молекулярный патогенез и механизмы канцерогенеза рака щитовидной железы

Молекулярный патогенез и механизмы канцерогенеза рака щитовидной железы Препараты, понижающие холестерин

Препараты, понижающие холестерин Лекарственные средства

Лекарственные средства Неотложная помощь при бронхоспазме

Неотложная помощь при бронхоспазме ДВС-синдром у беременных. Геморагический шок. Эмболия околоплодными водами

ДВС-синдром у беременных. Геморагический шок. Эмболия околоплодными водами Воспалительные заболевания кишечника у детей

Воспалительные заболевания кишечника у детей Ревматизм

Ревматизм Здоровье и образ жизни. Лекция № 9. Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании. Экологическое благополучие

Здоровье и образ жизни. Лекция № 9. Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании. Экологическое благополучие Адамның гельминто ауруларының диагностикасы

Адамның гельминто ауруларының диагностикасы Expert perspectives on clinical cases in the management of myasthenia gravis

Expert perspectives on clinical cases in the management of myasthenia gravis Гормоны: добро и зло. Посмотрите презентацию и поставьте диагноз

Гормоны: добро и зло. Посмотрите презентацию и поставьте диагноз Заболевания половой системы

Заболевания половой системы Проблемы бесплодия и физического здоровья семьи

Проблемы бесплодия и физического здоровья семьи Шов сосудов

Шов сосудов Патография Фридриха Ницше (1844-1900)

Патография Фридриха Ницше (1844-1900)