Содержание

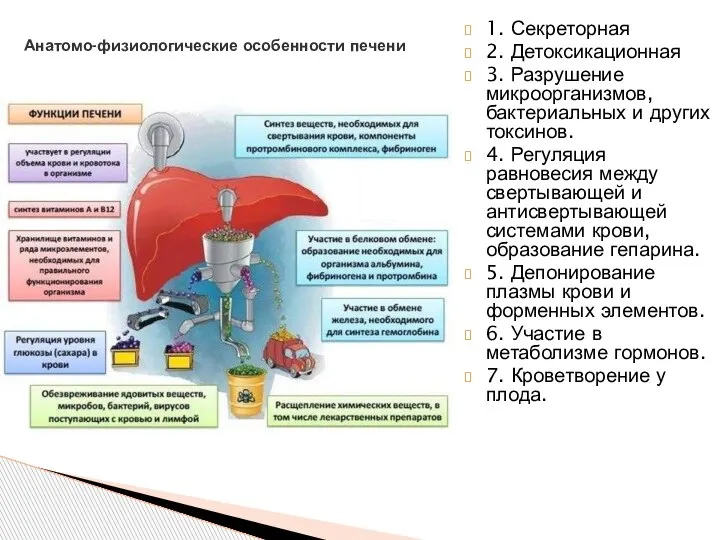

- 2. 1. Секреторная 2. Детоксикационная 3. Разрушение микроорганизмов, бактериальных и других токсинов. 4. Регуляция равновесия между свертывающей

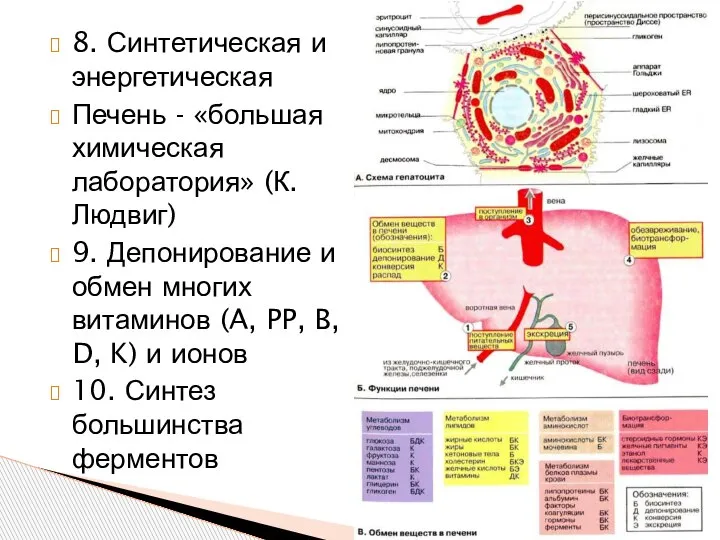

- 3. 8. Синтетическая и энергетическая Печень - «большая химическая лаборатория» (К. Людвиг) 9. Депонирование и обмен многих

- 4. Кровь в печень поступает по системе воротной вены и печеночной артерии Структурно-функциональная единица печени – ацинус:

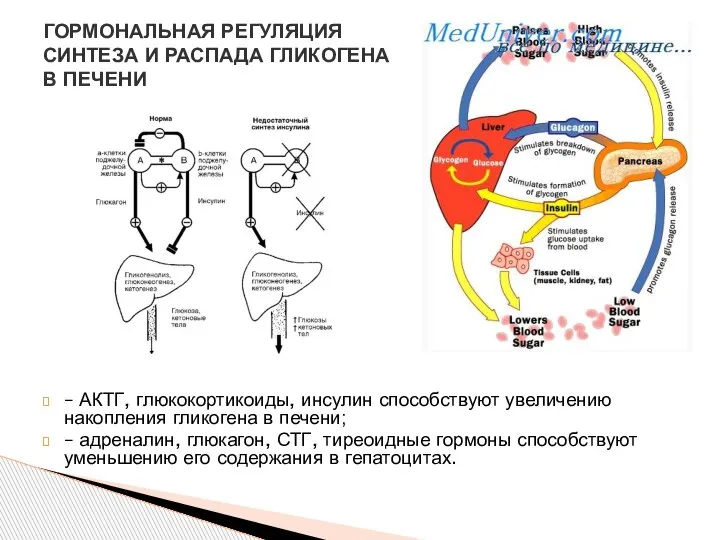

- 5. Обеспечение постоянства концентрации глюкозы в крови (5.5 ммоль/л) достигается поддержанием равновесия между синтезом и распадом гликогена:

- 6. – АКТГ, глюкокортикоиды, инсулин способствуют увеличению накопления гликогена в печени; – адреналин, глюкагон, СТГ, тиреоидные гормоны

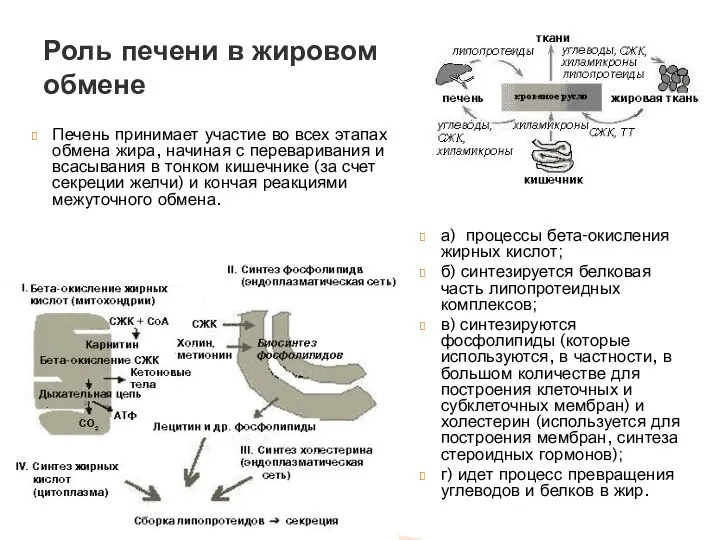

- 7. Печень принимает участие во всех этапах обмена жира, начиная с переваривания и всасывания в тонком кишечнике

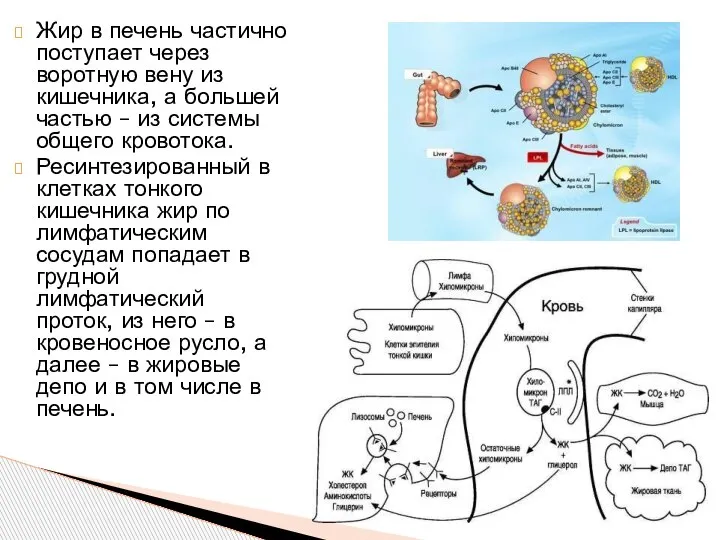

- 8. Жир в печень частично поступает через воротную вену из кишечника, а большей частью – из системы

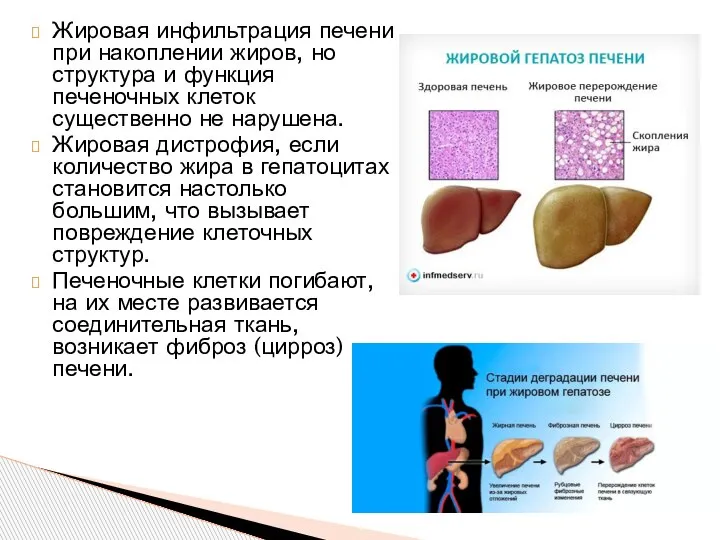

- 9. Жировая инфильтрация печени при накоплении жиров, но структура и функция печеночных клеток существенно не нарушена. Жировая

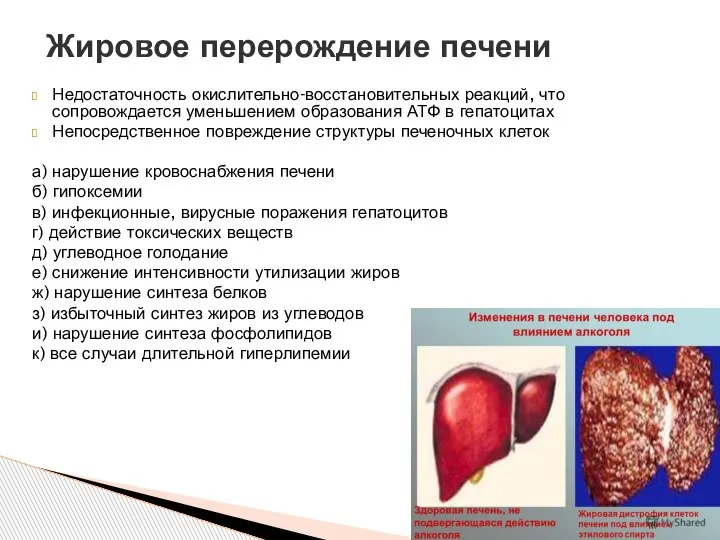

- 10. Недостаточность окислительно-восстановительных реакций, что сопровождается уменьшением образования АТФ в гепатоцитах Непосредственное повреждение структуры печеночных клеток а)

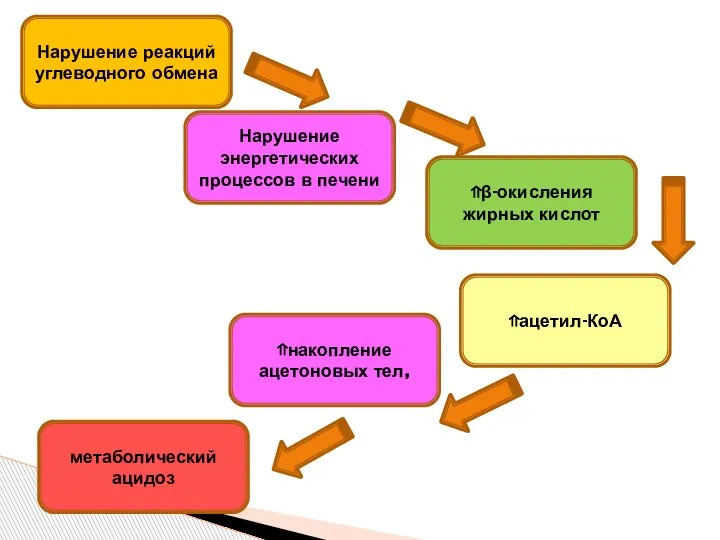

- 11. Нарушение реакций углеводного обмена Нарушение энергетических процессов в печени ⇑β-окисления жирных кислот ⇑ацетил-КоА ⇑накопление ацетоновых тел,

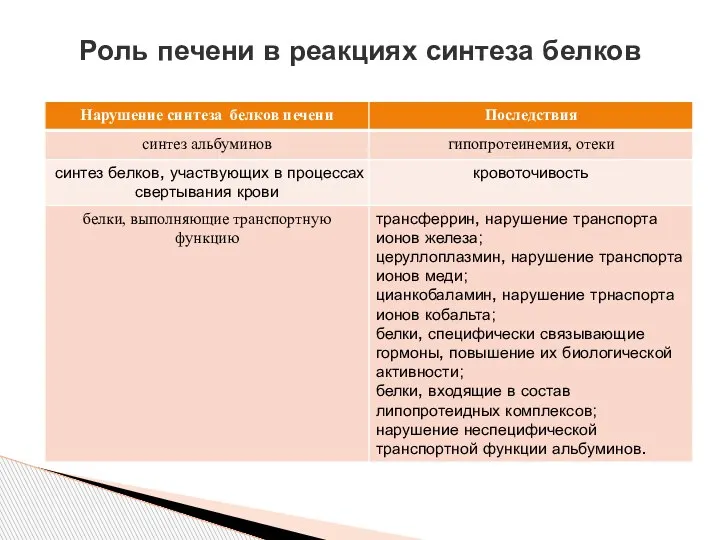

- 12. Роль печени в реакциях синтеза белков

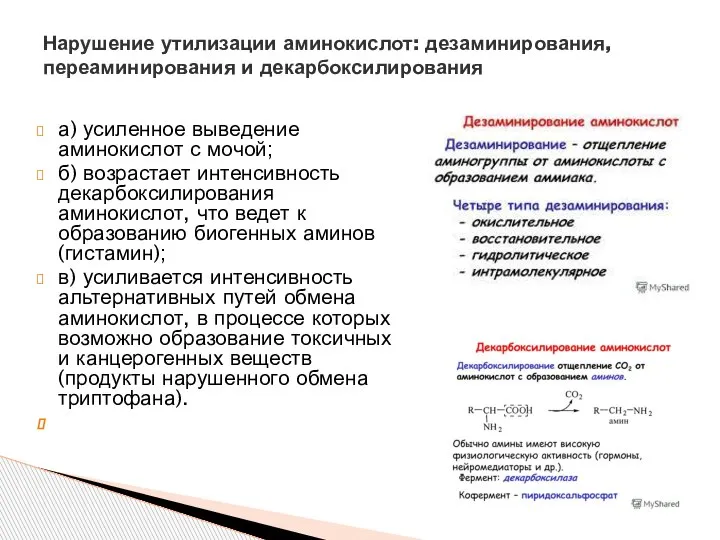

- 13. а) усиленное выведение аминокислот с мочой; б) возрастает интенсивность декарбоксилирования аминокислот, что ведет к образованию биогенных

- 14. образование мочевины –ферментативное связывание с активной формой серной кислоты (индол, скатол), глюкуроновой кислоты – за счет

- 15. РОЛЬ ПЕЧЕНИ В РЕАКЦИЯХ ПИГМЕНТНОГО ОБМЕНА

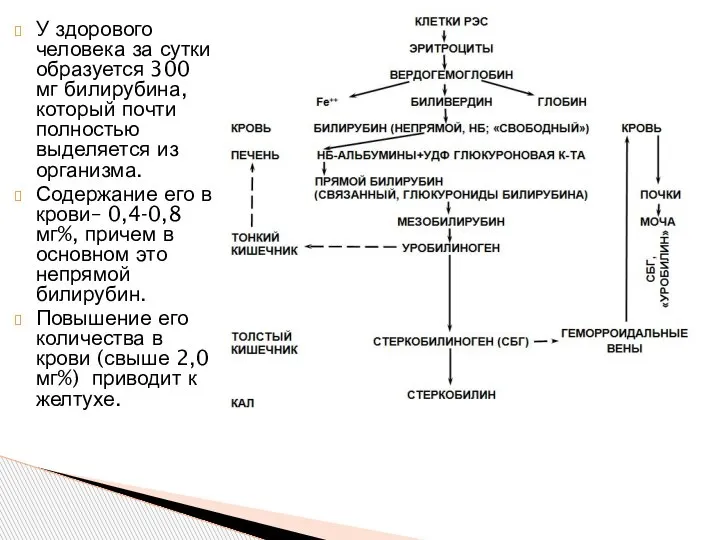

- 16. У здорового человека за сутки образуется 300 мг билирубина, который почти полностью выделяется из организма. Содержание

- 17. Надпеченочные желтухи: усиленный гемолиз эритроцитов. Количество освобождающегося гемоглобина может доходить до 45 г (6-7 г в

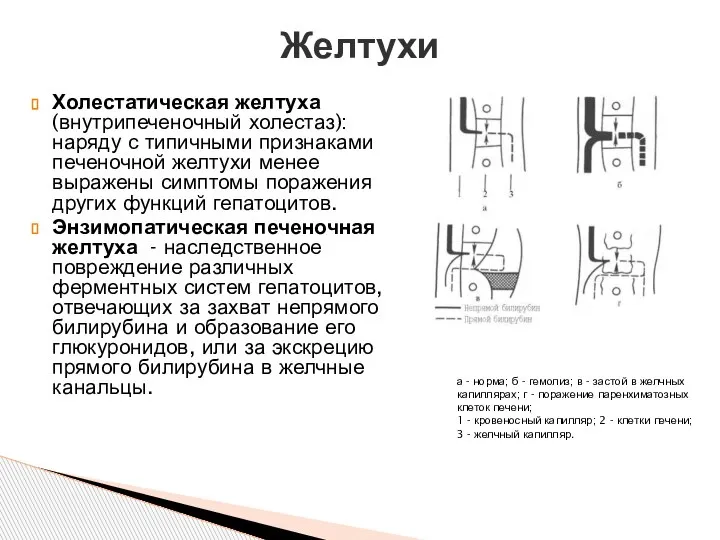

- 18. Печеночные желтухи : а) печеночно-клеточные; б) холестатические; в) энзимопатические. Печеночно-клеточная желтуха: первичное повреждение клеток печени. Развитие

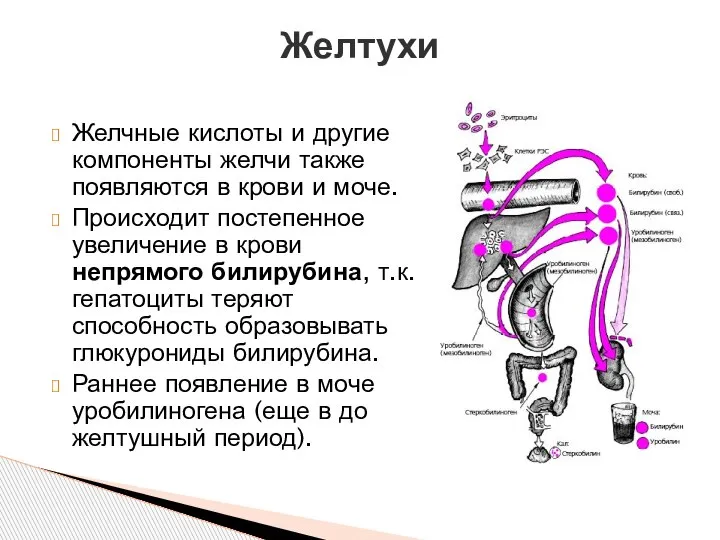

- 19. Желчные кислоты и другие компоненты желчи также появляются в крови и моче. Происходит постепенное увеличение в

- 20. Холестатическая желтуха (внутрипеченочный холестаз): наряду с типичными признаками печеночной желтухи менее выражены симптомы поражения других функций

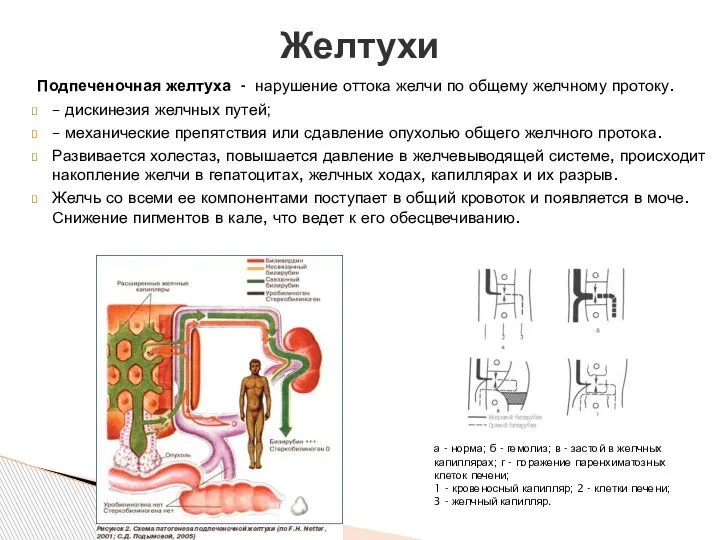

- 21. Подпеченочная желтуха - нарушение оттока желчи по общему желчному протоку. – дискинезия желчных путей; – механические

- 22. Рис. 1. Лицо больной обтурационной желтухой (рак головки поджелудочной железы). Рис. 2. Лицо больной печёночной желтухой.

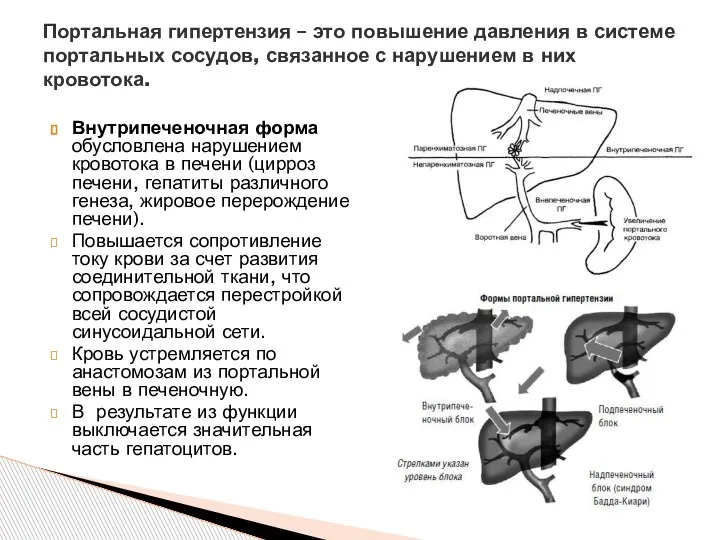

- 23. Внутрипеченочная форма обусловлена нарушением кровотока в печени (цирроз печени, гепатиты различного генеза, жировое перерождение печени). Повышается

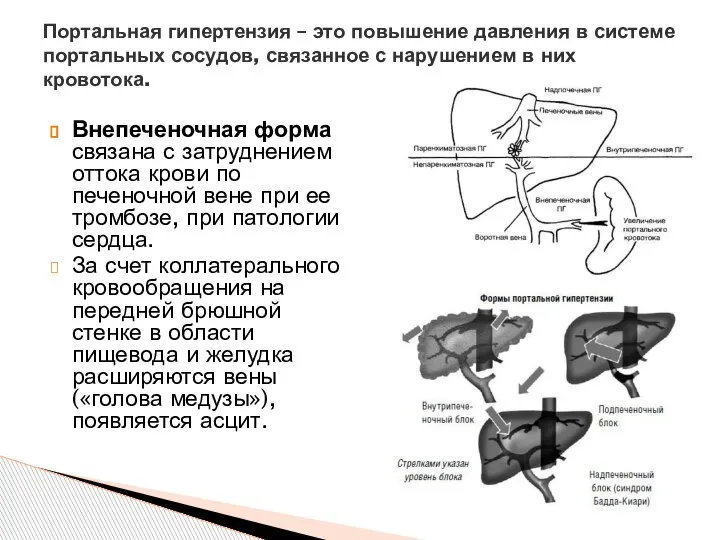

- 24. Внепеченочная форма связана с затруднением оттока крови по печеночной вене при ее тромбозе, при патологии сердца.

- 25. Острый гепатит - острый некроз и воспаление печени, вызванные вирусом гепатита «А» - РНК-содержащий вирус, не

- 26. Хронический гепатит подразделяют: – вирусный (В; ни А, ни В; Д); – лекарственный; – токсический; –

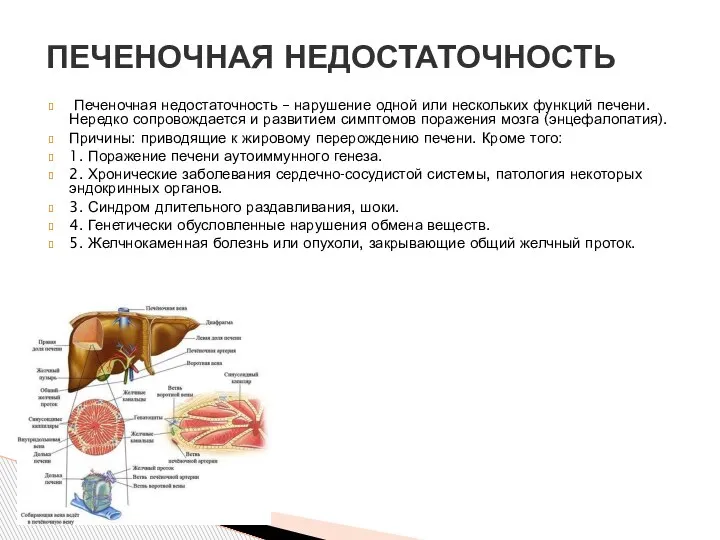

- 27. Печеночная недостаточность – нарушение одной или нескольких функций печени. Нередко сопровождается и развитием симптомов поражения мозга

- 28. Застой желчи в желчевыводящих путях с последующей вторичной дистрофией гепатоцитов и развитием билиарного цирроза, первичный (связанный

- 29. Первичная дистрофия гепатоцитов. Клинические признаки: сухость кожи, асцит, отеки, геморрагический синдром. В крови – гипоальбуминемия, билирубинемия,

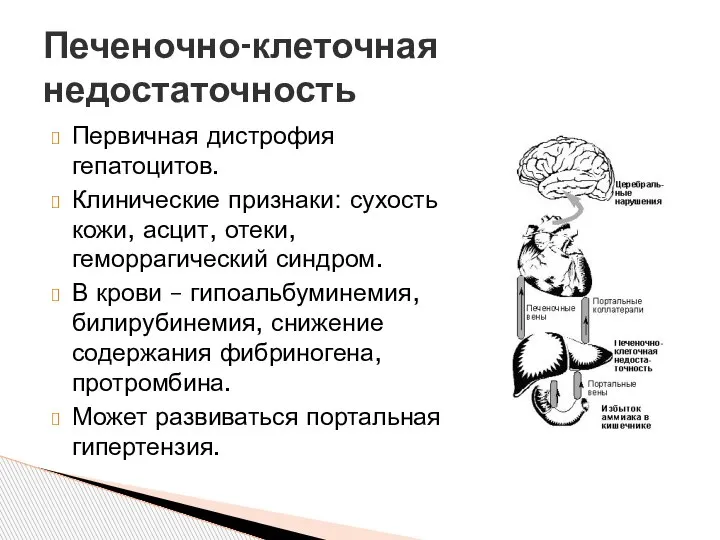

- 30. Печеночная кома - это терминальная стадия печеночной энцефалопатии, характеризующаяся утратой сознания, отсутствием рефлексов и нарушением основных

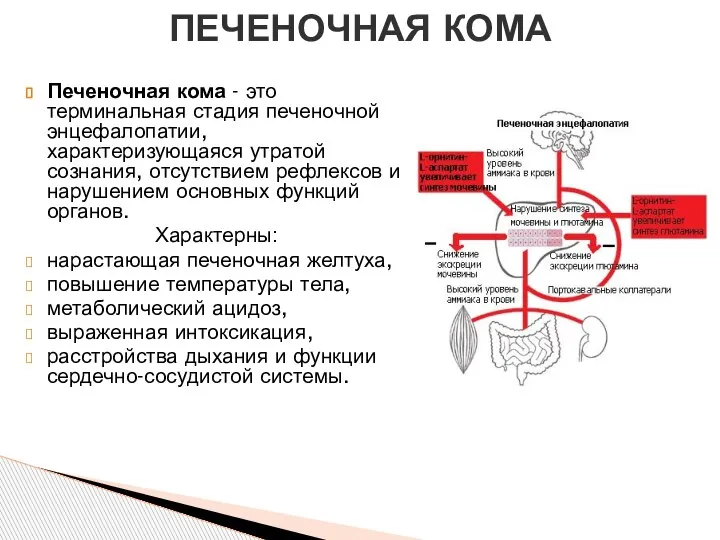

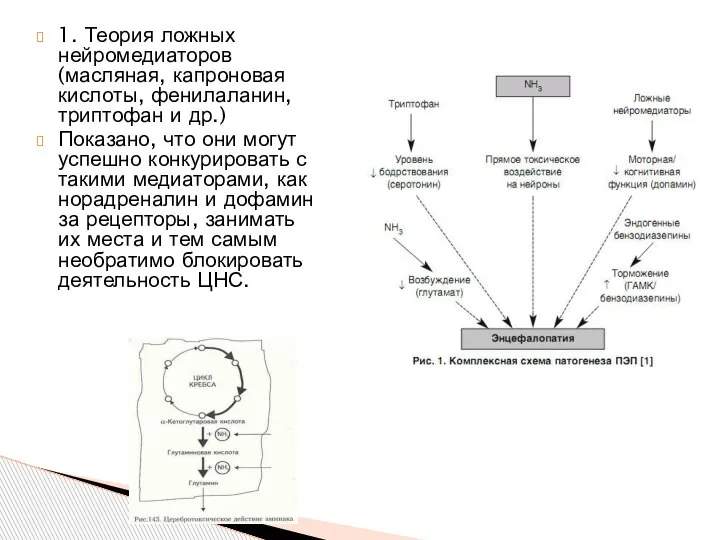

- 31. 1. Теория ложных нейромедиаторов (масляная, капроновая кислоты, фенилаланин, триптофан и др.) Показано, что они могут успешно

- 33. Скачать презентацию

Понятие об инфекционном процессе и инфекционных заболеваниях

Понятие об инфекционном процессе и инфекционных заболеваниях Nosebleed

Nosebleed Профилактика вирусных заболеваний

Профилактика вирусных заболеваний Дәрілік терапевтік мониторинг. Бүйрек пен бауыр ауруларында фармакокинетикалық дәрілік заттардың өзгеруі

Дәрілік терапевтік мониторинг. Бүйрек пен бауыр ауруларында фармакокинетикалық дәрілік заттардың өзгеруі Принципы хирургии периферических нервов

Принципы хирургии периферических нервов Эра антибиотиков

Эра антибиотиков Основные синдромы при патологии желудочно-кишечного тракта

Основные синдромы при патологии желудочно-кишечного тракта Контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом

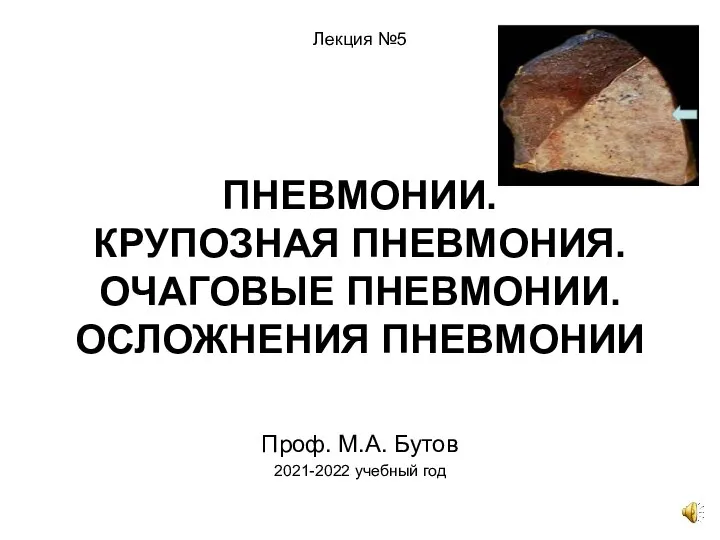

Контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом Пневмонии. Крупозная пневмония. Очаговые пневмонии. Осложнения пневмонии (лекция 5)

Пневмонии. Крупозная пневмония. Очаговые пневмонии. Осложнения пневмонии (лекция 5) Описательная статистика. Расчет количественных статистических показателей в медицине

Описательная статистика. Расчет количественных статистических показателей в медицине Иммуногенетика и заболевания. Занятие №4

Иммуногенетика и заболевания. Занятие №4 Сестринская помощь при одышке

Сестринская помощь при одышке Локтевой нерв. Область иннервации. Симптомы, диагностика повреждения, тесты проверки

Локтевой нерв. Область иннервации. Симптомы, диагностика повреждения, тесты проверки Covid-19

Covid-19 Атипичные пневмонии

Атипичные пневмонии Биогенетический закон

Биогенетический закон Аутизм, РАС – биокоррекция при аутизме и РАС. 3-х дневный Интенсив для родителей

Аутизм, РАС – биокоррекция при аутизме и РАС. 3-х дневный Интенсив для родителей Биполярное расстройство личности

Биполярное расстройство личности Основы кардиоваскулярной хирургии

Основы кардиоваскулярной хирургии Мукополисахаридозы

Мукополисахаридозы Кофеин. Польза и вред

Кофеин. Польза и вред Выделительная система почек и кожи

Выделительная система почек и кожи Клиникалық электрокардиография

Клиникалық электрокардиография ЗОЖ и беременность

ЗОЖ и беременность Болезнь Паркинсона. Перелом альвеолярных отростков челюстей

Болезнь Паркинсона. Перелом альвеолярных отростков челюстей Микротоковая рефлексотерапия

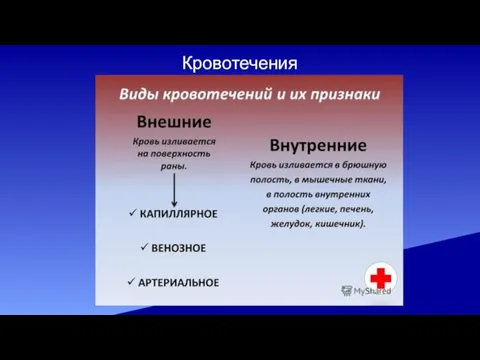

Микротоковая рефлексотерапия Кровотечения. Виды кровотечений и их признаки

Кровотечения. Виды кровотечений и их признаки Аппараты, имитирующие движения нижней челюсти - окклюдаторы и артикуляторы

Аппараты, имитирующие движения нижней челюсти - окклюдаторы и артикуляторы