Содержание

- 2. Послед – ключевой элемент функциональной системы «мать-плацента-плод», осуществляет своевременное и адекватное обеспечение постоянно возрастающих потребностей развивающегося

- 3. Строение плаценты

- 4. Функции плаценты Трофическая Дыхательная Эндокринная: свыше 60 белковых, стероидных гормонов ХГ, ПЛ, тиреотропин, адренокортитропин, релизинг-гормон и

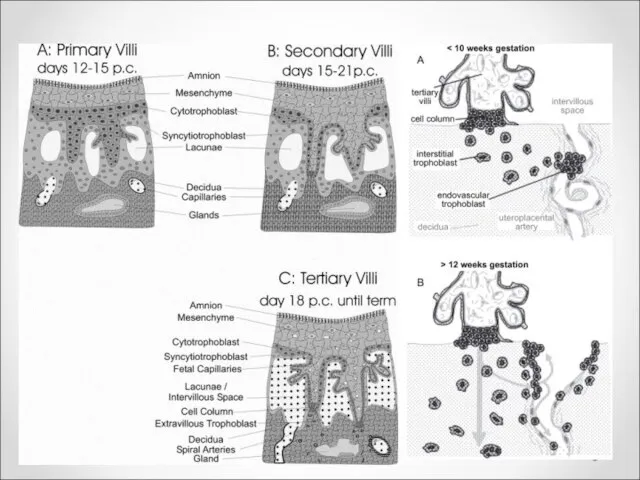

- 5. Основные периоды развития плаценты В развитии плаценты условно выделяют три основных периода: имплантацию (5-12 день) плацентацию

- 6. Первые два периода завершаются в первом триместре беременности, к концу которого формируются основные структуры плаценты, однако

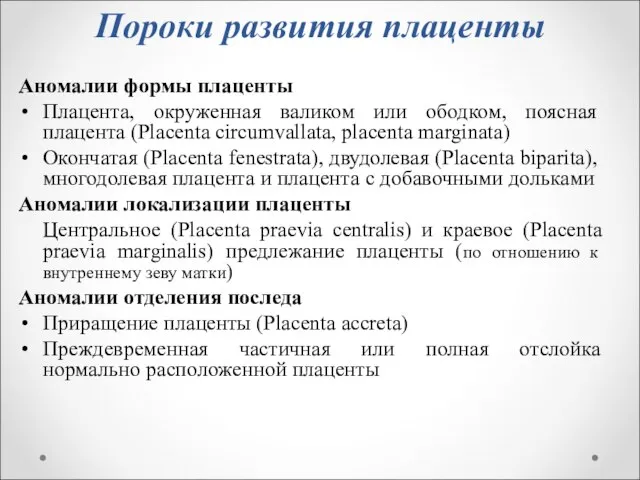

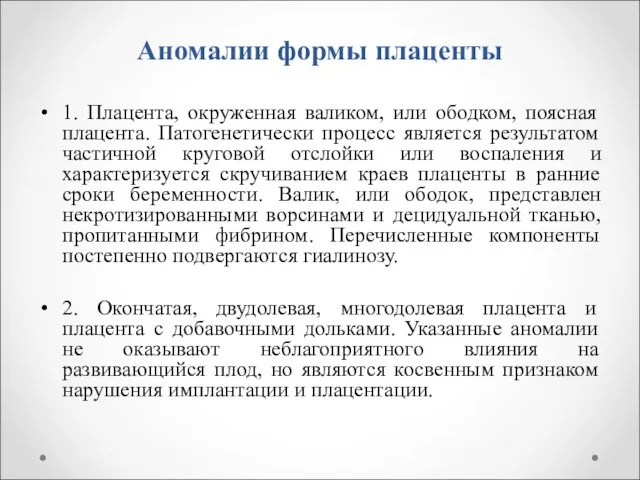

- 8. Пороки развития плаценты Аномалии формы плаценты Плацента, окруженная валиком или ободком, поясная плацента (Placenta circumvallata, placenta

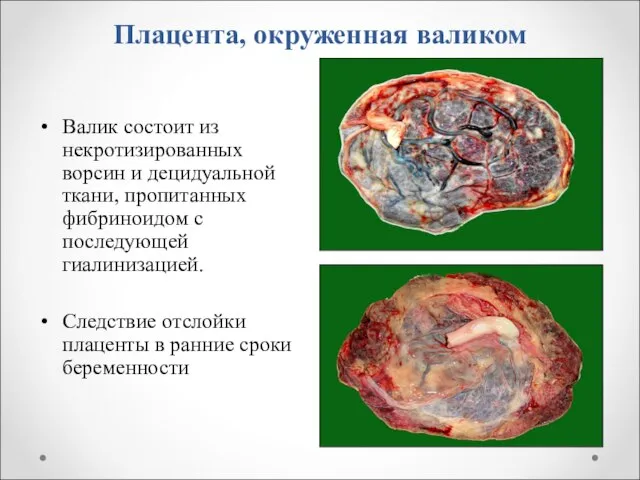

- 9. Плацента, окруженная валиком Валик состоит из некротизированных ворсин и децидуальной ткани, пропитанных фибриноидом с последующей гиалинизацией.

- 10. Аномалии формы плаценты 1. Плацента, окруженная валиком, или ободком, поясная плацента. Патогенетически процесс является результатом частичной

- 11. Аномалии локализации плаценты Центральное и краевое предлежание плаценты по отношению к внутреннему зеву матки возникает при

- 12. Аномалии отделения последа 1. Приращение плаценты характеризуется врастанием ворсин хориона в миометрий с затруднением ее отделения

- 13. ПОНРП (преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты) Краевая острая отслойка плаценты (6 часов) Рецидивирующая отслойка плаценты, кратерообразное

- 14. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты Разрыв базальной пластинки Кровь в межворсинчатом пространстве суббазальных зон

- 15. Пороки развития пуповины Аномалии прикрепления: краевое; оболочечное - прикрепление пуповины к оболочкам на некотором расстоянии от

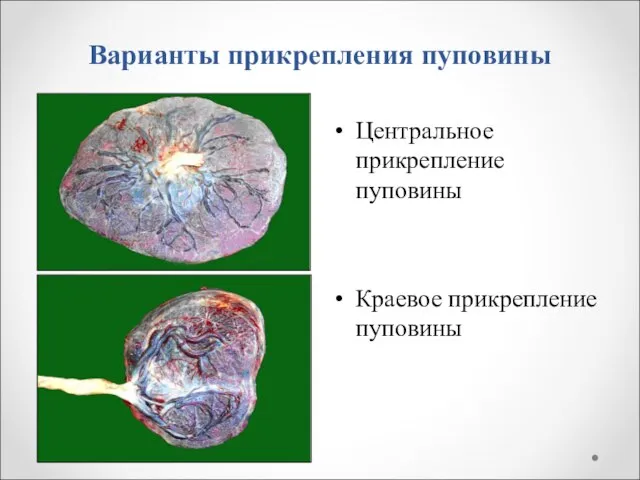

- 16. Варианты прикрепления пуповины Центральное прикрепление пуповины Краевое прикрепление пуповины

- 17. Патология пупочного канатика Варикозное расширение пуповинной вены Ложные узлы пуповины с гипертрофией вартонова студня

- 18. Патология пупочного канатика Гипоплазия пупочного канатика Перекруты пупочного канатика с расширением пуповинной вены в витках

- 19. Патология плодных оболочек преждевременный разрыв плодных оболочек. многоводие (Polihydroamnion) маловодие (Oligohydroamnion) амниотические сращения (тяжи Симонарта)

- 20. Патология плодных оболочек преждевременный разрыв плодных оболочек. При раннем разрыве оболочек возрастает частота пре- и неонатальной

- 21. Расстройства маточно-плацентарного кровотока Нарушения плодового кровотока: нодулярная ишемия; ишемический инфаркт; Нарушения материнского кровотока: диффузная ишемия; диффузная

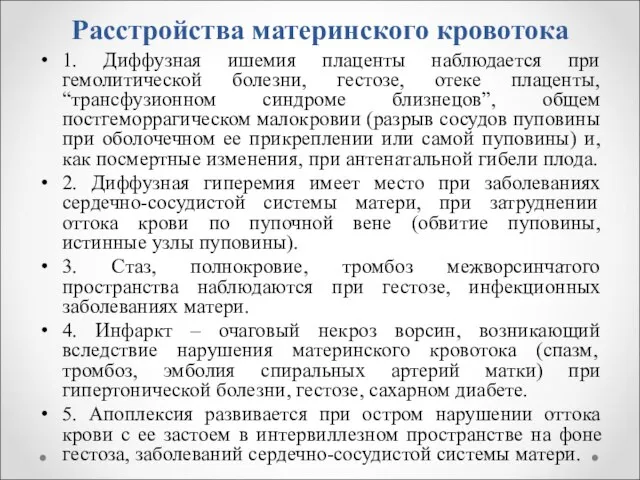

- 22. Расстройства материнского кровотока 1. Диффузная ишемия плаценты наблюдается при гемолитической болезни, гестозе, отеке плаценты, “трансфузионном синдроме

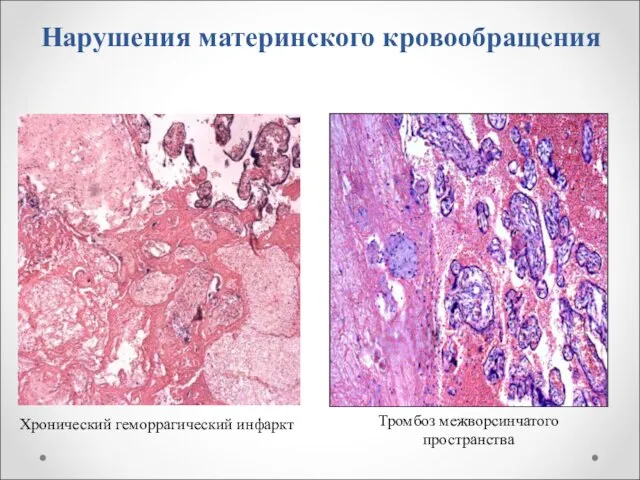

- 23. Нарушения материнского кровообращения Хронический геморрагический инфаркт Тромбоз межворсинчатого пространства

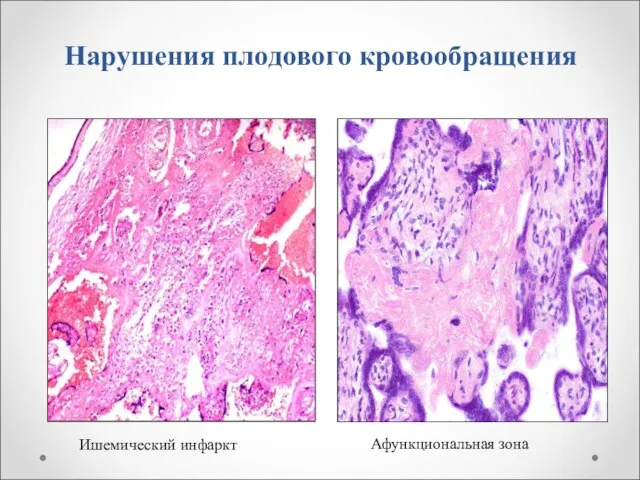

- 24. Нарушения плодового кровообращения Ишемический инфаркт Афункциональная зона

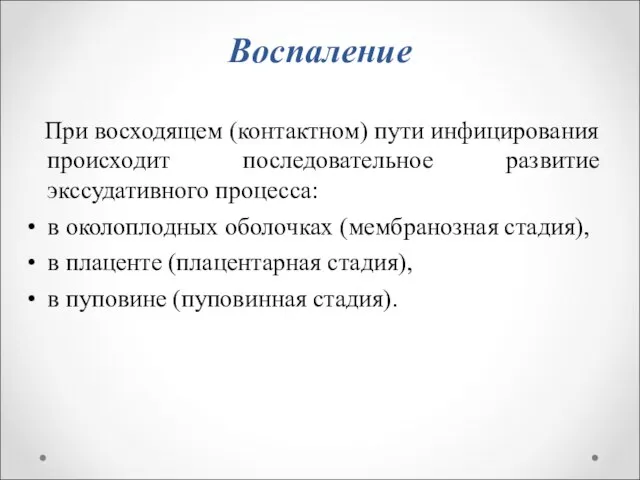

- 25. Воспаление При восходящем (контактном) пути инфицирования происходит последовательное развитие экссудативного процесса: в околоплодных оболочках (мембранозная стадия),

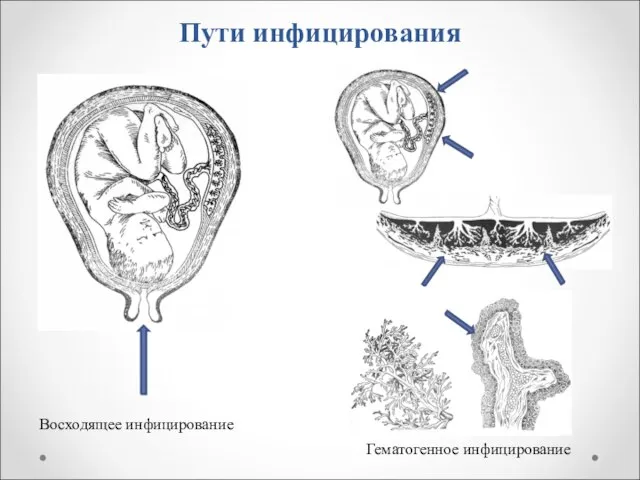

- 26. Пути инфицирования Восходящее инфицирование Гематогенное инфицирование

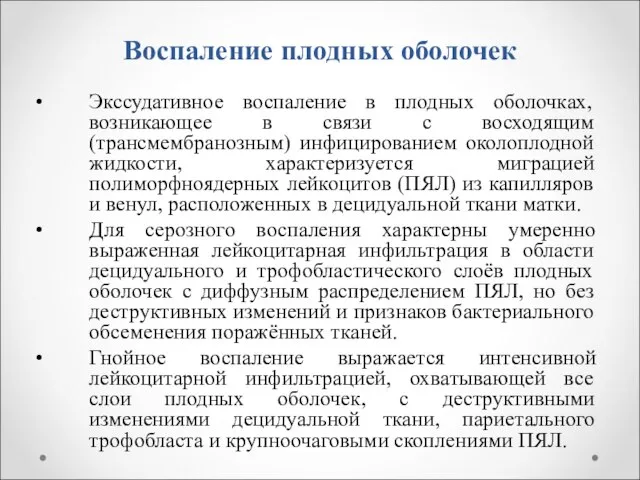

- 27. Воспаление плодных оболочек Экссудативное воспаление в плодных оболочках, возникающее в связи с восходящим (трансмембранозным) инфицированием околоплодной

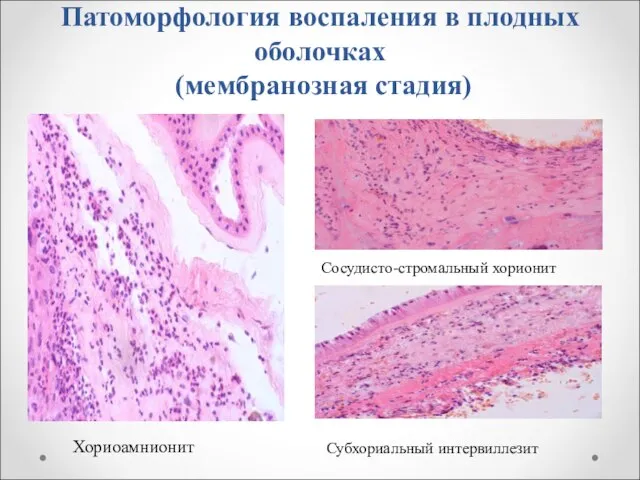

- 28. Патоморфология воспаления в плодных оболочках (мембранозная стадия) Хориоамнионит Субхориальный интервиллезит Сосудисто-стромальный хорионит

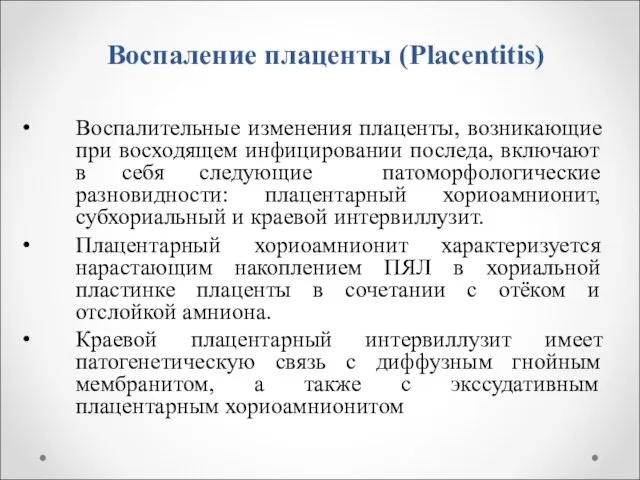

- 29. Воспаление плаценты (Placentitis) Воспалительные изменения плаценты, возникающие при восходящем инфицировании последа, включают в себя следующие патоморфологические

- 30. Патоморфологические особенности воспаления в плаценте (плацентарная стадия) Вирусный базальный децидуит Вирусная (герпетическая ) трансформация ядер цитотрофобласта

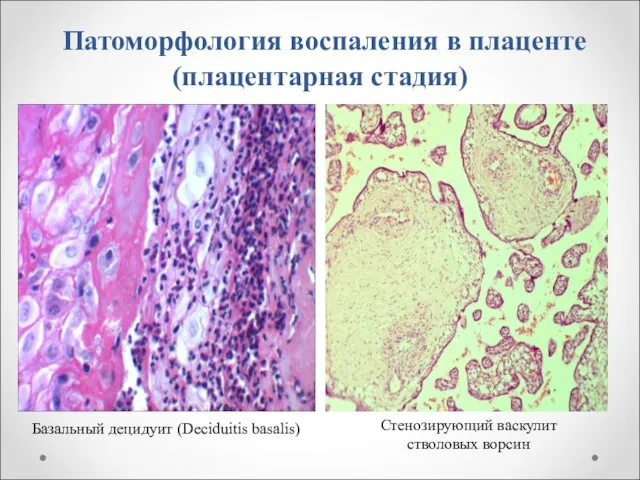

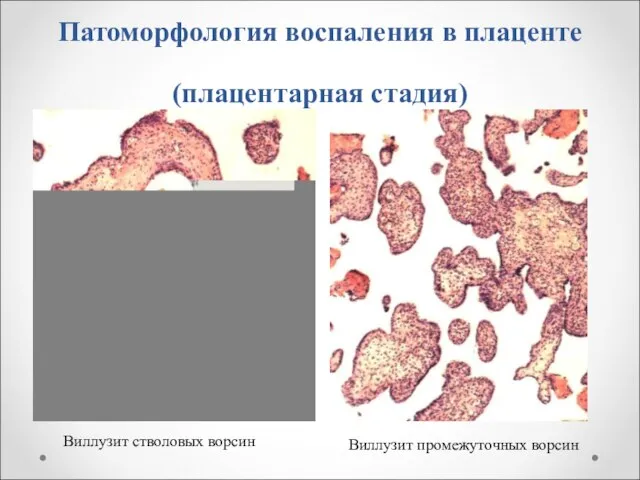

- 31. Патоморфология воспаления в плаценте (плацентарная стадия) Базальный децидуит (Deciduitis basalis) Стенозирующий васкулит стволовых ворсин

- 32. Патоморфология воспаления в плаценте (плацентарная стадия) Виллузит стволовых ворсин Виллузит промежуточных ворсин

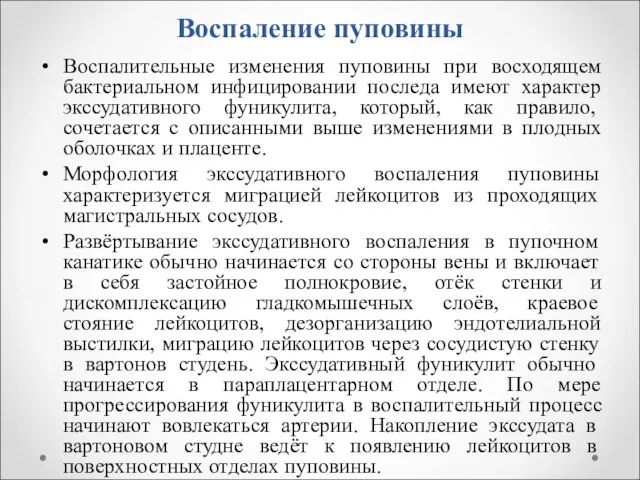

- 33. Воспаление пуповины Воспалительные изменения пуповины при восходящем бактериальном инфицировании последа имеют характер экссудативного фуникулита, который, как

- 34. Выделяют: Сосудистый фуникулит, при котором миграция лейкоцитов ограничивается стенкой сосудов. Сосудисто-стромальный фуникулит, при котором лейкоциты определяются

- 35. Воспаление в пуповине Экссудативный фуникулит

- 36. Нарушения созревания ворсинчатого дерева (А.П.Милованов, С.Ю.Захарова, 1999) Вариант эмбриональных ворсин. Вариант промежуточных незрелых ворсин. Вариант диссоциированного

- 37. 1. Вариант эмбриональных ворсин Преобладают многолопастные ворсины крупных размеров с незрелой рыхлой стромой, стромальными каналами и

- 38. 2. Вариант промежуточных незрелых ворсин Преобладают ворсины среднего калибра с множеством боковых ветвей. Рыхлая строма содержит

- 39. 3. Вариант диссоциированного развития плаценты Характеризуется неравномерным созреванием ворсин в пределах разных котиледонов. Присутствуют все типы

- 40. 4. Вариант хаотично расположенных склерозированных ворсин Беспорядочно расположенные гиповаскуляризированные мелкие ворсины со склерозированной стромой, формирующейся вследствие

- 41. 5. Недоразвитие специализированных терминальных ворсин Возникает при персистенции промежуточных дифференцированных ворсин на протяжении 21-32 недель беременности

- 42. Дистрофические изменения в плаценте Отложения фибрина в строме и в зонах некроза эпителия ворсин Петрификаты в

- 43. Компенсаторные и адаптивные процессы Гиперплазия терминальных ворсин (количество терминальных ворсин более 45 – 50 %). Гиперплазия

- 44. Компенсаторные и адаптивные процессы Гиперплазия капилляров терминальных ворсин Гиперплазия синцитиокапиллярных мембран терминальных ворсин

- 45. Процессы адаптации и компенсации Гиперплазия терминальных ворсин Гиперплазия синцитиальных почек

- 46. Терминология Placenta circumvallata – плацента окруженная валиком Placenta marginata – плацента окруженная ободком Placenta fenestrata –

- 47. Вартонов студень — масса студенистой соединительной ткани, окружающая кровеносные сосуды и остатки других зародышевых органов, проходящие

- 48. Тяжи Симонарта Амниотические перетяжки (амниотические сращения, тяжи Симонара) — волокнистые нити (амниотические тяжи), возникающие в плодном

- 49. Клетки Кащенко-Гофбауэра В ворсинах плаценты раннего срока строма представлена в основном фибробластами, гистиоцитами и клетками Кащенко-Гофбауэра.

- 50. Милованов Андрей Петрович Родился 02.05.1941 г. в Москве. Окончил лечебный факультет 2-го МОЛГМИ им. Н. И.

- 51. Плацентарная недостаточность - это клинико-морфологический синдром, обусловленный структурными и функциональными изменениями в плаценте, сопровождающимися нарушениями роста,

- 52. Формы плацентарной недостаточности (ПН) 1) гемодинамическая, проявляющаяся нарушениями кровообращения в маточно-плацентарном и плодово-плацентарном бассейнах; 2) плацентарно-мембранная,

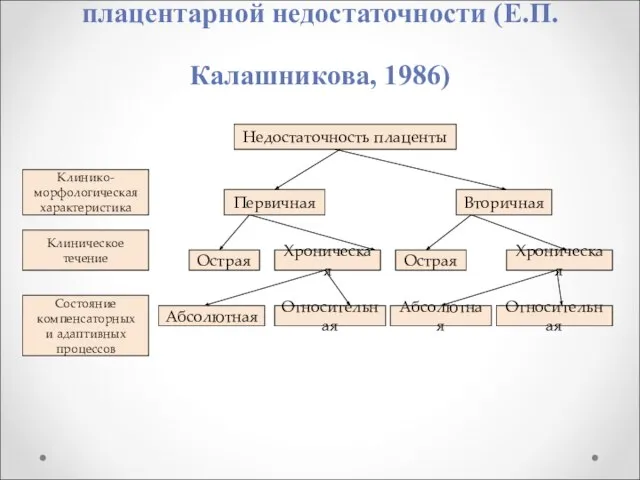

- 53. Классификация плацентарной недостаточности Различают первичную и вторичную плацентарную недостаточность. Первичная ПН развивается в период имплантации (до

- 54. Клинико-морфологические варианты плацентарной недостаточности (Е.П.Калашникова, 1986) Недостаточность плаценты Первичная Вторичная Острая Хроническая Острая Хроническая Абсолютная Относительная

- 55. Среди этиологических предпосылок развития первичной плацентарной недостаточности учитываются генетические, эндокринные, инфекционные и другие факторы, которые воздействуют

- 56. Основные проявления первичной плацентарной недостаточности нарушение анатомического строения плаценты; аномалии расположения и прикрепления плаценты; дефекты васкуляризации;

- 57. Структурная основа плацентарной недостаточности Сочетание общепатологических процессов (воспаление, нарушения созревания ворсин, расстройства материнского и плодового кровобращения)

- 58. Вторичная плацентарная недостаточность Возникает после 16-ой недели беременности на фоне сформировавшейся плаценты под влиянием неблагоприятных экзогенных

- 59. Острая плацентарная недостаточность Возникает как следствие острых обширных геморрагических инфарктов, апоплексии, тромбоза межворсинчатого пространства и преждевременной

- 60. Хроническая плацентарная недостаточность Выявляется у каждой третьей беременной женщины группы высокого риска. Перинатальная смертность в этой

- 61. Формы хронической плацентарной недостаточности (ХПН) трофическая недостаточность, при которой нарушаются всасывание и усвоение питательных веществ; дыхательная

- 62. Абсолютная форма ХПН Наиболее тяжелая форма плацентарной недостаточности, которая развивается на фоне нарушений созревания хориона при

- 63. Относительная форма ХПН При этой форме выявляется различная степень формирования компенсаторных и приспособительных процессов, от которых

- 65. Скачать презентацию

Лейкон, группы крови и иммунитет

Лейкон, группы крови и иммунитет Иммунитет

Иммунитет Противомикробные, противопоказанные при беременности

Противомикробные, противопоказанные при беременности Влияние пищевых факторов на дыхательную систему

Влияние пищевых факторов на дыхательную систему Пороки сердца

Пороки сердца Проблема коронавірусу

Проблема коронавірусу Имплантация. Коротко обо всем

Имплантация. Коротко обо всем Пневмония. Синдром воспалительного уплотнения легочной ткани

Пневмония. Синдром воспалительного уплотнения легочной ткани Сестринский уход при рахите, спазмофилии, гипервитаминозе Д у детей раннего возраста

Сестринский уход при рахите, спазмофилии, гипервитаминозе Д у детей раннего возраста Опыт преодоления тревожности и панических атак у детей и подростков

Опыт преодоления тревожности и панических атак у детей и подростков Суррогатты азық-түліктердің маңызы. Азық – түліктің фальсификациясы

Суррогатты азық-түліктердің маңызы. Азық – түліктің фальсификациясы Вирусный гепатит C

Вирусный гепатит C Донорство. Информирование

Донорство. Информирование Исследование влияния энергетических напитков на человеческий организм

Исследование влияния энергетических напитков на человеческий организм Написание заключения по результатам психодиагностического обследования

Написание заключения по результатам психодиагностического обследования Распространенность ИБС по Старооскольскому округу

Распространенность ИБС по Старооскольскому округу Охрана труда в учреждении здравоохранения

Охрана труда в учреждении здравоохранения International AIDS society

International AIDS society Фазы антител образования. Фазы при введении вакцин. Особенности при первичном и повторном введении вакцин

Фазы антител образования. Фазы при введении вакцин. Особенности при первичном и повторном введении вакцин Мультидисциплінарність як запорука якості лікування хворих нефрологічного профілю

Мультидисциплінарність як запорука якості лікування хворих нефрологічного профілю ЧМТ-2

ЧМТ-2 Страшные враги человека. Чума, оспа, сыпной тиф

Страшные враги человека. Чума, оспа, сыпной тиф Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата Синтетические лекарственные препараты

Синтетические лекарственные препараты Пороки сердца. Кассификация клапанных пороков сердца

Пороки сердца. Кассификация клапанных пороков сердца Развитие, анатомия и топография глотки. Возрастные и индивидуальные особенности глотки

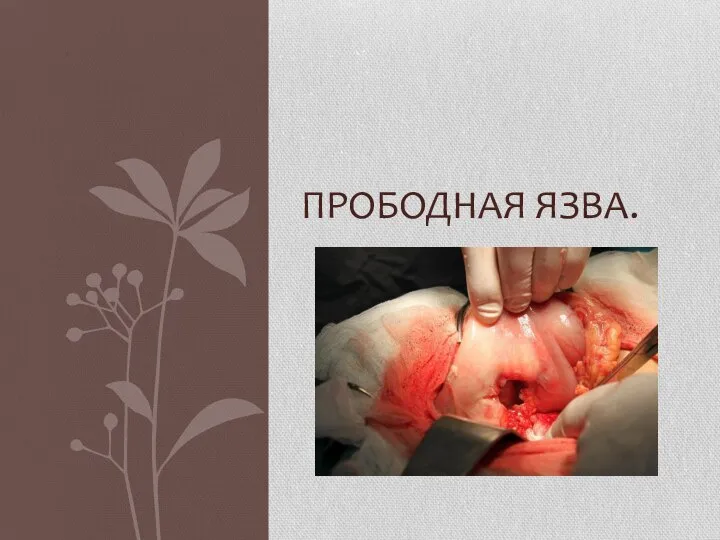

Развитие, анатомия и топография глотки. Возрастные и индивидуальные особенности глотки Прободная язва

Прободная язва Сахарный диабет

Сахарный диабет