Слайд 2Клиническая лингвистика – новая дисциплина, органично объединяющая в рамках психобиосоциальной парадигмы методологию

медико-биологических, социально-психологичеких и лингвистических наук.

В основе клинической лингвистики лежит авторский метод комплексной диагностики речевого поведения при психических расстройствах.

Слайд 3Речевое поведение определяется комбинацией взаимодействующих разномодальных семантик: вербальной, просодической (невербальныйе компоненты речи)

и кинесической (невербальное поведение, сопровождающее речевое высказывание).

Концепция речевого поведения при психических расстройствах предполагает изучение особенностей составляющих его семантик и их взаимодействий в зависимости от:

Вида психического расстройства;

Этапом течения расстройства;

Особенностей протекания патологии ведущего психопатологического синдрома;

Состояния сознания пациента;

Характера интенсивности и длительности применяемой психофармакотерапии;

Наличия микроорганических поражений головного мозга или хронических интоксикаций;

Пола и возраста пациента;

Этнических, культуральных, микросоциальных характеристик .

Слайд 4МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПСИХИАТРИИ

I этап. Клинико-психопатологическое исследование

II этап.

Специальное психодиагностическое интервью

(подвергается аудиозаписи)

Клинико-этологическое исследование

III этап. Анализ аудиозаписи интервью по следующим

аспектам:

психосемантический;

просодический; анализ аудиограмм;

психолингвистический;

семантико-синтаксический;

семантико-прагматический.

IV этап. Интеграция и анализ полученных особенностей

речевого поведения, сопоставление с клиническими характеристиками.

Обобщение результатов

Клинико-статистический анализ (выявление

диагностических и дифференциальных критериев)

Слайд 5Области практического применения клинической лингвистики

Усовершенствование диагностического и дифференциально-диагностического процессов в психиатрической

клинике с помощью разработанных дополнительных диагностических критериев, отражающих особенности речевого поведения

Ранняя диагностика психических расстройств, в том числе превенция общественно опасных действий больных и суицидального поведения.

Использование методик в экспертной практике

Мониторирование психофармакотерапии и психотерапевтических интервенций.

Изучение этнических особенностей речевого поведения в норме и при психической патологии

Разработка новых психотерапевтических методик:

Антиалекситимическая программа;

Методика диссимуляции бредовых переживаний;

Лингвистическое обоснование индукции трансовых состояний:

Диагностика трансферентно-контртрансферентных отношений :

7. Детекция поведения неискренности и лжи;

8. Тонкая идентификация эмоциональных состояний;

9. Использование методик в практике социально-психологических служб, в частности службы «Телефон Доверия».

Слайд 6ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ КОНТРТРАНСФЕРА В ПРОЦЕССЕ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Слайд 7Целью настоящего исследования является изучение контртрансферентных отношений психиатра (психотерапевта) в ходе диагностической

и психотерапевтической работы.

Материал исследования составили данные нашего самонаблюдения и самоанализа в ходе диагностической (500 пациентов, представляющих практически все основные диагностические рубрики, в широком возрастном диапазоне, обоих полов) и психотерапевтической работы (семь пациентов с невротическими расстройствами, проходящими психоаналитическую терапию, длительность более шестидесяти сеансов; 25 пациентов с невротическими и личностными расстройствами, проходящие психоаналитически ориентированную психотерапию, длительность более 20 сеансов; 65 пациентов различных диагностических категорий, проходящих различные виды краткосрочных психотерапевтических интервенций (личностно-центрированная, когнитивно-поведенческая), длительность терапии - 4-10 сеансов). Исследование проводилось в последние 10 лет.

Слайд 8Методы исследования

В ходе исследования использовались клинико-психопатологический, клинико-феноменологический, клинико-лингвистический, аналитический методы диагностики. Для

пациентов, проходящих психоаналитически ориентированную психотерапию, дополнительно использовалось структурное психоаналитическое интервью

Слайд 9Типичные проявления контртрансфера на диагностическом этапе

беспричинное возникновение различных по силе и

полярностей эмоциональных

реакций на больного;

возникновение адекватных по контексту коммуникаций, но не адекватных по силе или полярности эмоциональных реакций;

кратковременные реакции эмоциональной отстранённости от интервью, пустота и безразличие у терапевта, как проявления сопротивления контртрансферу;

возникновение "странных" фантазий и представлений в отношении пациента, далёких от обсуждаемого контекста и личности больного;

развитие у терапевта состояний, напоминающих феномены "уже переживаемого раньше" (являются, на наш взгляд, частой причиной врачебных ошибок в диагностике, оценке тяжести состояния,

прогноза и терапевтической тактики);

ощущение врача, что он общается с совершенно другим пациентом, который отдалённо напоминает настоящего неуловимыми, неосознаваемыми и, как правило, мелкими и второстепенными деталями;

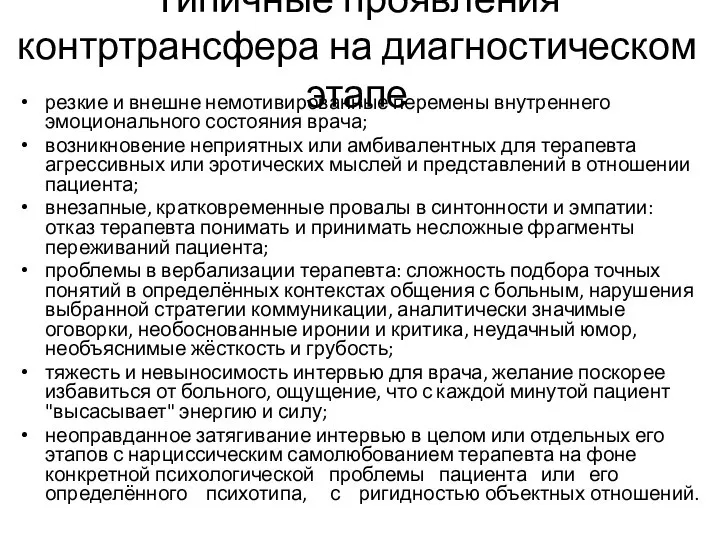

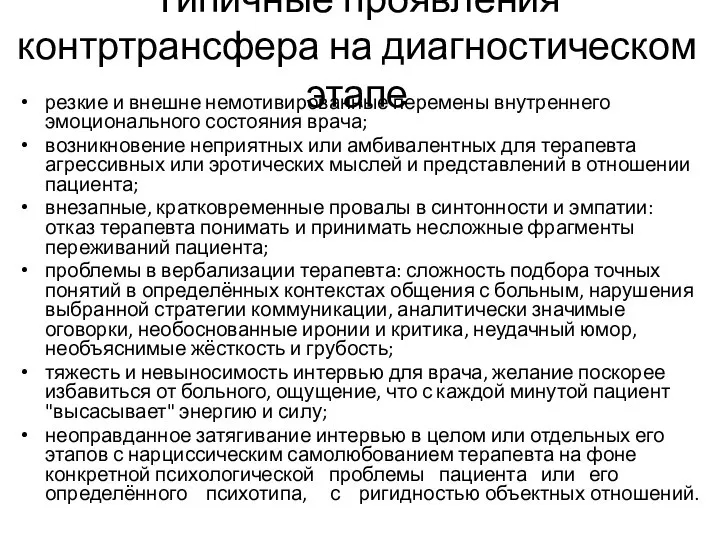

Слайд 10Типичные проявления контртрансфера на диагностическом этапе

резкие и внешне немотивированные перемены внутреннего эмоционального

состояния врача;

возникновение неприятных или амбивалентных для терапевта агрессивных или эротических мыслей и представлений в отношении пациента;

внезапные, кратковременные провалы в синтонности и эмпатии: отказ терапевта понимать и принимать несложные фрагменты переживаний пациента;

проблемы в вербализации терапевта: сложность подбора точных понятий в определённых контекстах общения с больным, нарушения выбранной стратегии коммуникации, аналитически значимые

оговорки, необоснованные иронии и критика, неудачный юмор, необъяснимые жёсткость и грубость;

тяжесть и невыносимость интервью для врача, желание поскорее избавиться от больного, ощущение, что с каждой минутой пациент "высасывает" энергию и силу;

неоправданное затягивание интервью в целом или отдельных его этапов с нарциссическим самолюбованием терапевта на фоне конкретной психологической проблемы пациента или его

определённого психотипа, с ригидностью объектных отношений.

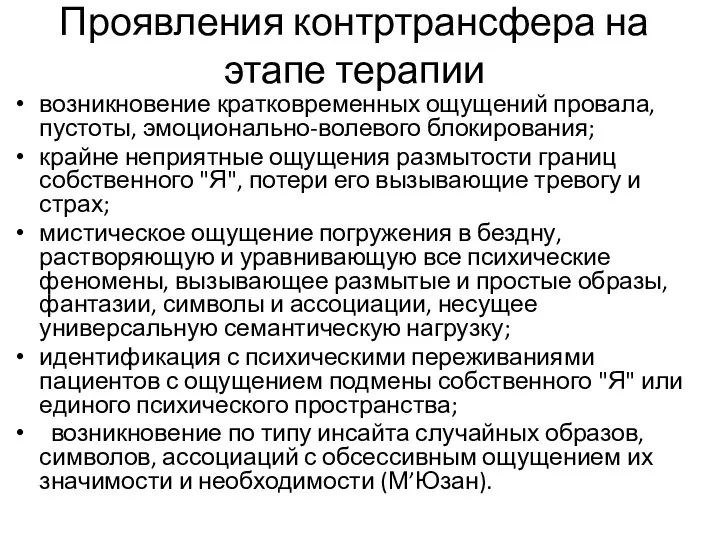

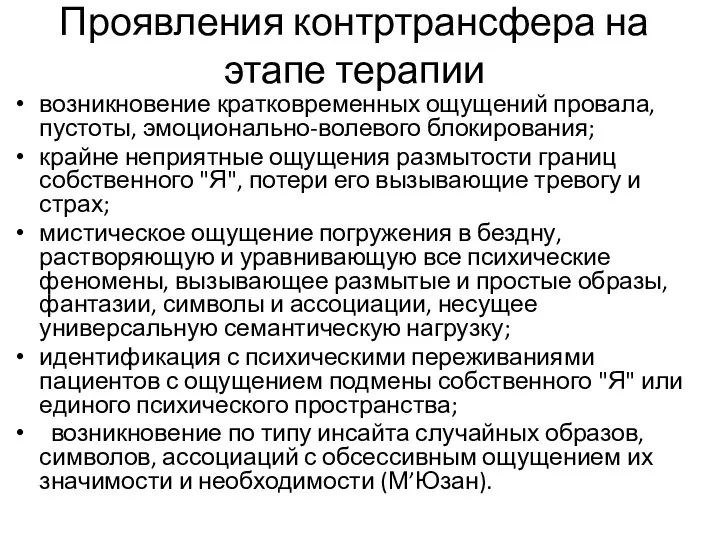

Слайд 11Проявления контртрансфера на этапе терапии

возникновение кратковременных ощущений провала, пустоты, эмоционально-волевого блокирования;

крайне неприятные

ощущения размытости границ собственного "Я", потери его вызывающие тревогу и страх;

мистическое ощущение погружения в бездну, растворяющую и уравнивающую все психические феномены, вызывающее размытые и простые образы, фантазии, символы и ассоциации, несущее универсальную семантическую нагрузку;

идентификация с психическими переживаниями пациентов с ощущением подмены собственного "Я" или единого психического пространства;

возникновение по типу инсайта случайных образов, символов, ассоциаций с обсессивным ощущением их значимости и необходимости (М’Юзан).

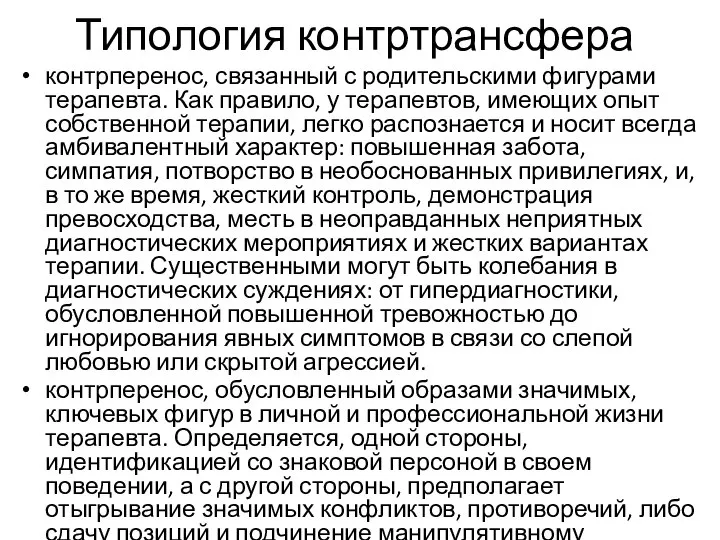

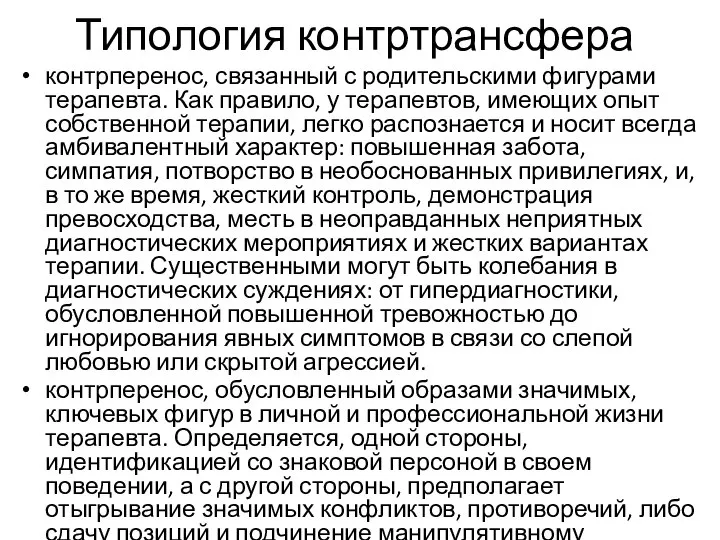

Слайд 12Типология контртрансфера

контрперенос, связанный с родительскими фигурами терапевта. Как правило, у терапевтов, имеющих

опыт собственной терапии, легко распознается и носит всегда амбивалентный характер: повышенная забота, симпатия, потворство в необоснованных привилегиях, и, в то же время, жесткий контроль, демонстрация превосходства, месть в неоправданных неприятных диагностических мероприятиях и жестких вариантах терапии. Существенными могут быть колебания в диагностических суждениях: от гипердиагностики, обусловленной повышенной тревожностью до игнорирования явных симптомов в связи со слепой любовью или скрытой агрессией.

контрперенос, обусловленный образами значимых, ключевых фигур в личной и профессиональной жизни терапевта. Определяется, одной стороны, идентификацией со знаковой персоной в своем поведении, а с другой стороны, предполагает отыгрывание значимых конфликтов, противоречий, либо сдачу позиций и подчинение манипулятивному поведению важного пациента.

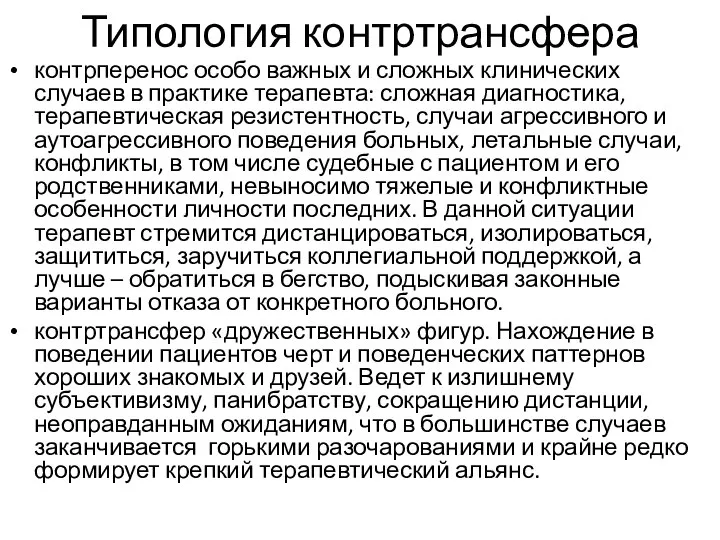

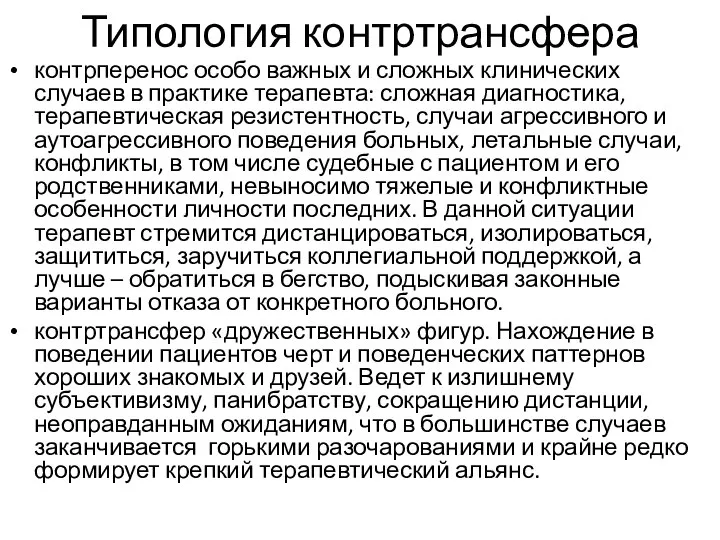

Слайд 13Типология контртрансфера

контрперенос особо важных и сложных клинических случаев в практике терапевта: сложная

диагностика, терапевтическая резистентность, случаи агрессивного и аутоагрессивного поведения больных, летальные случаи, конфликты, в том числе судебные с пациентом и его родственниками, невыносимо тяжелые и конфликтные особенности личности последних. В данной ситуации терапевт стремится дистанцироваться, изолироваться, защититься, заручиться коллегиальной поддержкой, а лучше – обратиться в бегство, подыскивая законные варианты отказа от конкретного больного.

контртрансфер «дружественных» фигур. Нахождение в поведении пациентов черт и поведенческих паттернов хороших знакомых и друзей. Ведет к излишнему субъективизму, панибратству, сокращению дистанции, неоправданным ожиданиям, что в большинстве случаев заканчивается горькими разочарованиями и крайне редко формирует крепкий терапевтический альянс.

Аномалии развития и заболевания органов речи у детей

Аномалии развития и заболевания органов речи у детей Неблагоприятное воздействие лекарственных средств на плод: эмбриотоксичность, тератогенность

Неблагоприятное воздействие лекарственных средств на плод: эмбриотоксичность, тератогенность Туберкулёз и его профилактика

Туберкулёз и его профилактика Диагностика и ПМП при травматических поражениях мягких тканей, суставов, костей, внутренних органов, черепно-мозговой травме

Диагностика и ПМП при травматических поражениях мягких тканей, суставов, костей, внутренних органов, черепно-мозговой травме Первичная цилиарная дискинезия у детей

Первичная цилиарная дискинезия у детей Экстрагенитальные заболевания при беременности

Экстрагенитальные заболевания при беременности Создатель первого московского хисписа

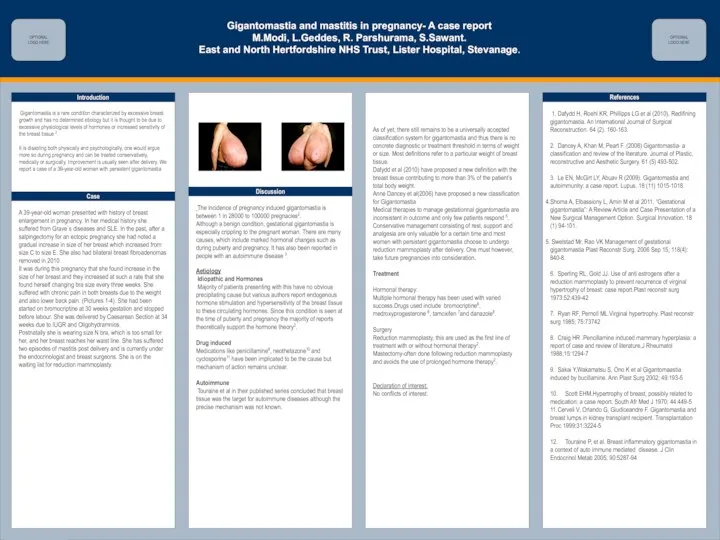

Создатель первого московского хисписа Gigantomastia and mastitis in pregnancy

Gigantomastia and mastitis in pregnancy Гистоморфология эндокринной системы

Гистоморфология эндокринной системы Методика лечебных мероприятий при механических, физических и химических повреждениях животных

Методика лечебных мероприятий при механических, физических и химических повреждениях животных Систематическая ошибка. Оценка риска систематической ошибки в рандомизированном контролируемом клиническом исследовании

Систематическая ошибка. Оценка риска систематической ошибки в рандомизированном контролируемом клиническом исследовании Гемобластозы, лейкозы, лимфозы

Гемобластозы, лейкозы, лимфозы Профессиональная династия моей семьи – врачебное дело

Профессиональная династия моей семьи – врачебное дело Адекватная и своевременная диагностика лимфопролиферативных заболеваний

Адекватная и своевременная диагностика лимфопролиферативных заболеваний Сыпной тиф

Сыпной тиф Дистопия почек

Дистопия почек Вроджені вади серця. Діагностика, клініка

Вроджені вади серця. Діагностика, клініка Мужские половые гормоны

Мужские половые гормоны Вакцинопрофилактика. Новокузнецкий центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Вакцинопрофилактика. Новокузнецкий центр общественного здоровья и медицинской профилактики Условия безопасного поведения учащихся

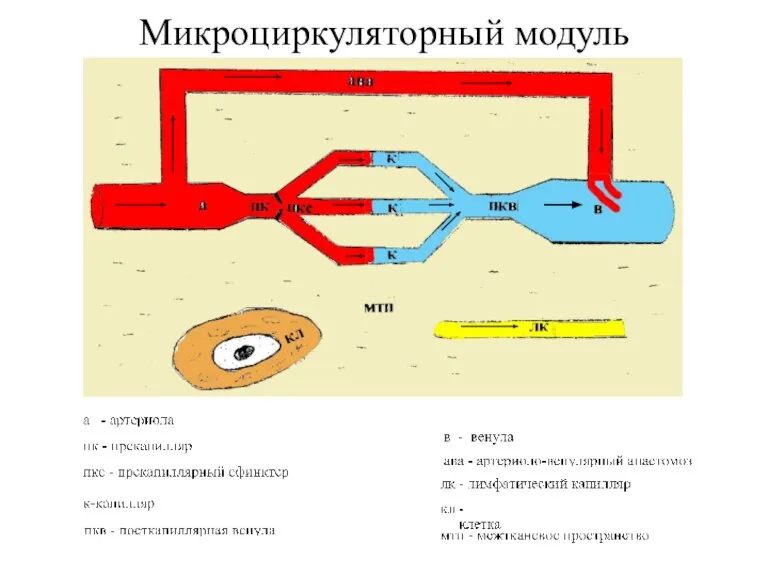

Условия безопасного поведения учащихся Микроциркуляция, транспорт биологических жидкостей на тканевом уровне

Микроциркуляция, транспорт биологических жидкостей на тканевом уровне Анестизиология. Анафилактикалық шок

Анестизиология. Анафилактикалық шок Ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит Желтуха. Типы желтухи

Желтуха. Типы желтухи Гастродуоденальная патология

Гастродуоденальная патология Уход за кожей и естественными складками, умывание тяжелобольного пациента

Уход за кожей и естественными складками, умывание тяжелобольного пациента Раны. Классификация по причине повреждения

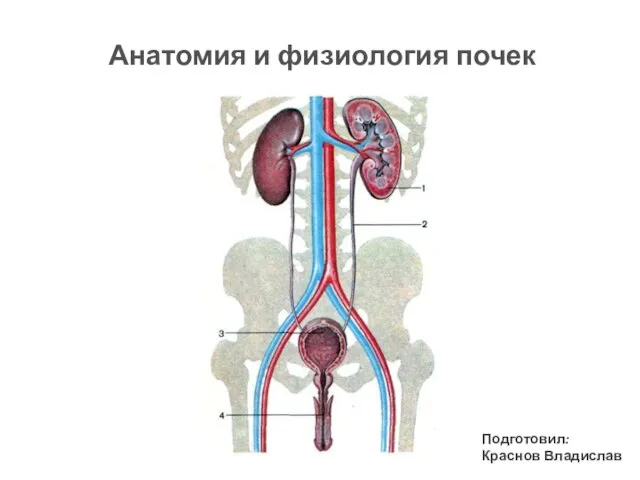

Раны. Классификация по причине повреждения Анатомия и физиология почек

Анатомия и физиология почек