Содержание

- 2. При проведении обследования ребенка необходимо соблюдать определенные условия, способствующие более полному получению информации и наименее травмирующие

- 3. Детей младшего возраста желательно заинтересовать игрушкой или предметами, представляющими для него интерес. Как правило, медработник получает

- 4. Дата и время поступления больного Фамилия, имя, отчество ребенка Возраст, дата рождения Домашний адрес Детское учреждение,

- 5. Жалобы, по поводу которых ребенок и родители в данный момент обратились за медицинской помощью, при поступлении

- 6. а) дыхательная система: кашель (характер, время появления), мокрота, боли в груди или спине (характер, локализация, связь

- 7. При выяснении анамнеза жизни у детей до 3 лет уделяется внимание особенностям антенатального, интранатального и раннего

- 8. - От какой беременности и какой по счету ребенок: если беременность не первая, как протекали предыдущие

- 9. - Заболевания в период новорожденности (интенсивность и длительность желтухи, гемолитическая болезнь новорожденного, родовая травма, заболевания кожи

- 10. - Получал ли ребенок витамин Д, с какого возраста. - Когда появились первые зубы, порядок и

- 11. - Какой по счету ребенок в семье. - Как развивался в период раннего детства. - Поведение

- 12. К анамнезу жизни относится и сбор семейного анамнеза, наряду с паспортными данными родителей выясняют: - Возраст

- 13. (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). Объективное исследование начинают с общего осмотра ребенка, который должен быть раздет: до

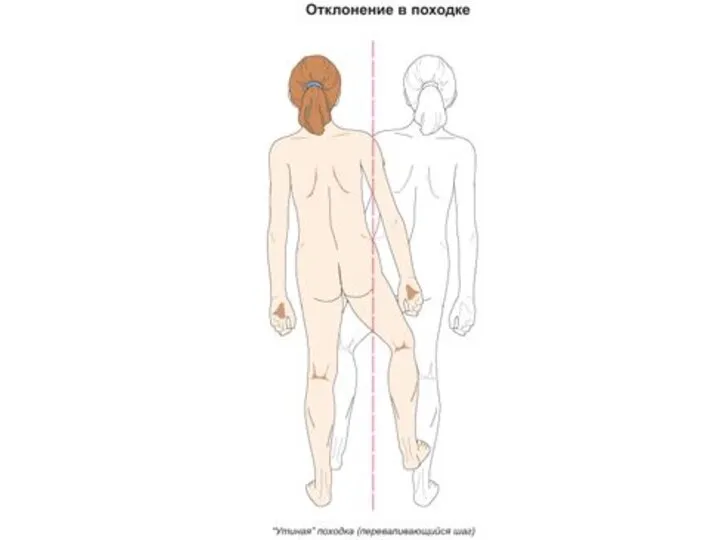

- 14. состояние, самочувствие, положение, нарушение походки , наличие малых аномалий развития. Состояние удовлетворительное – сознание ясное, активный,

- 15. Периоды детства Внутриутробный период — от момента зачатия до рождения ребенка. Продолжается 280 дней (10 лунных

- 16. Сознание: - Сознание ясное – ребенок легко ориентируется во времени и пространстве. - Сознание ступорозное (сомнолентное)

- 17. Основные рефлексы Безусловные Условные В этом периоде у малыша развиты только безусловные рефлексы – то есть,

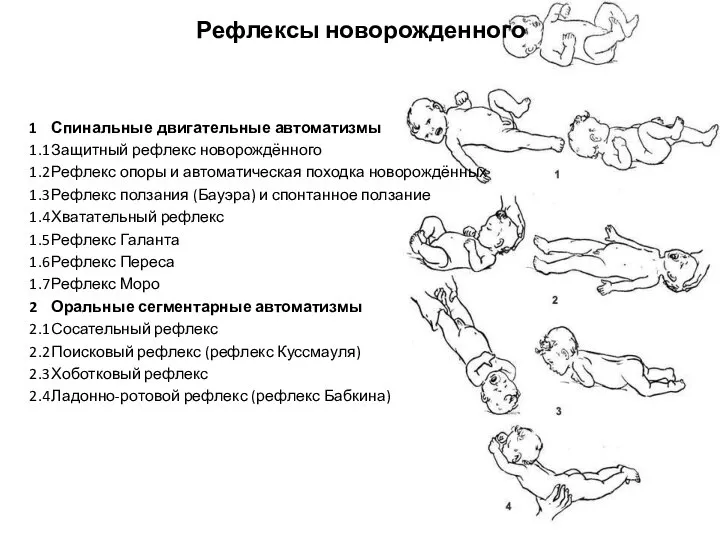

- 18. Рефлексы новорожденного 1 Спинальные двигательные автоматизмы 1.1 Защитный рефлекс новорождённого 1.2 Рефлекс опоры и автоматическая походка

- 19. Сосательный рефлекс возникает в первые часы жизни и сохраняется до года: малыш обхватывает губами сосок, рожок

- 20. Способность сосать материнскую грудь или соску на бутылочке с искусственным питанием называется сосательным рефлексом, а способность

- 21. Рефлекс Бабкина (ладонно-ротовой) – смешанная разновидность реакции ребенка, при которой он приоткрывает рот, если легонько нажать

- 22. Рефлекс Куссмауля (поисковый) – попытка найти еду: если тронуть уголок рта ребенка, он поворачивает голову к

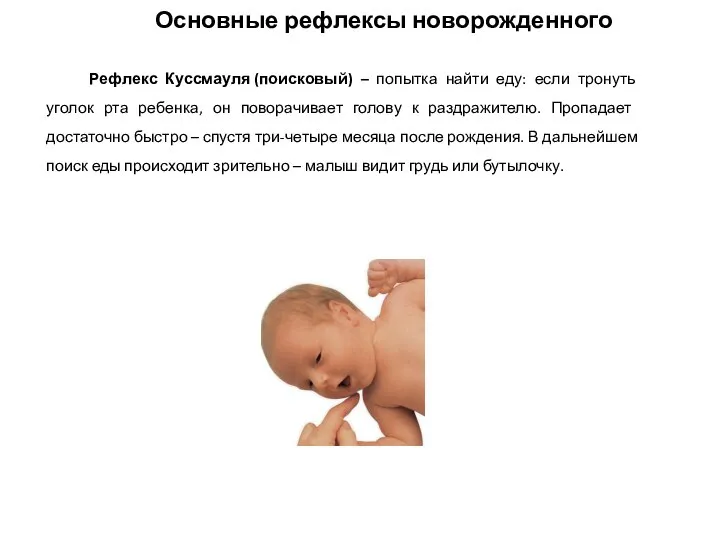

- 23. Верхний защитный рефлекс. Один из самых важных безусловных рефлексов, запускающихся уже в первые часы жизни, —

- 24. Рефлексы Янишевского и Робинсона у новорожденного ребенка проявляются, когда он крепко хватается обеими руками за пальцы

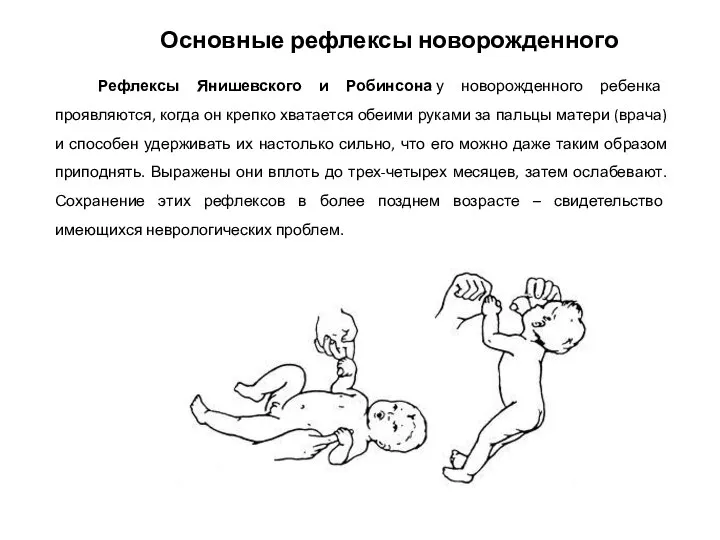

- 25. Рефлекс Бабинского – его еще называют подошвенным рефлексом: легкое поглаживание краев подошв снаружи вызывает раскрытие пальцев

- 26. Рефлекс Моро – двухфазная реакция, при которой ребенок отвечает на довольно громкий стук по пеленальному столику

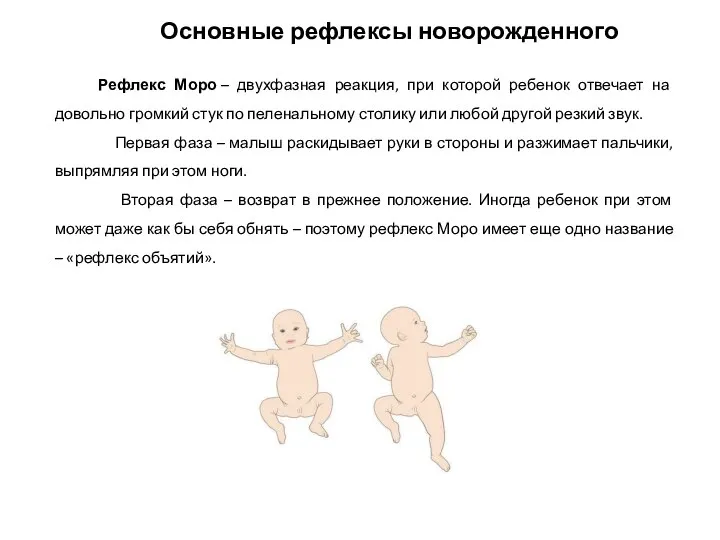

- 27. Рефлекс Кернига – реакция тазобедренного и коленного суставов на попытку разжать их силой после сгибания. В

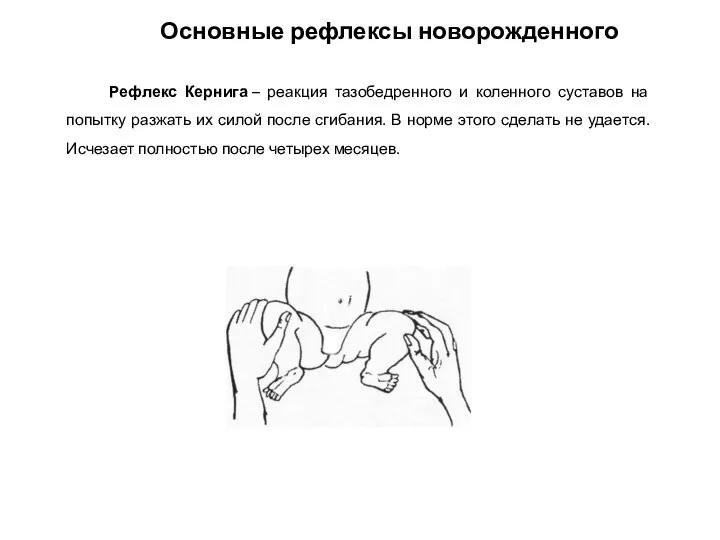

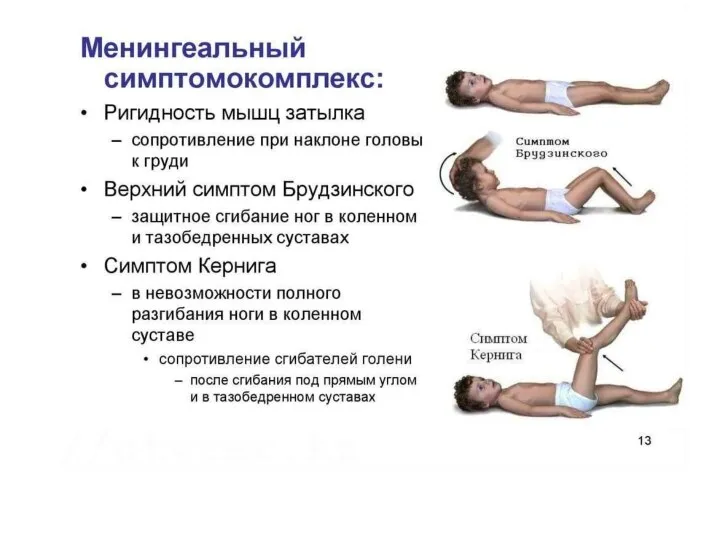

- 28. Рефлекс «автоматической» походки, являющий собой весьма забавное зрелище, состоит в попытках новорожденного самым настоящим образом шагать,

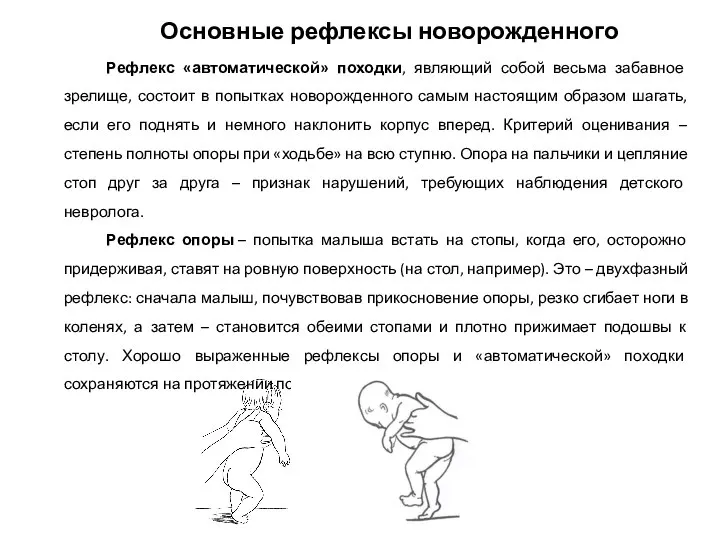

- 29. Рефлекс Бауэра (спонтанное ползание) можно наблюдать, положив малыша на живот и приложив ладони к его подошвам:

- 30. Рефлекс Галанта – реакция позвоночника на внешний раздражитель. Если провести пальцем по всей длине хребта, то

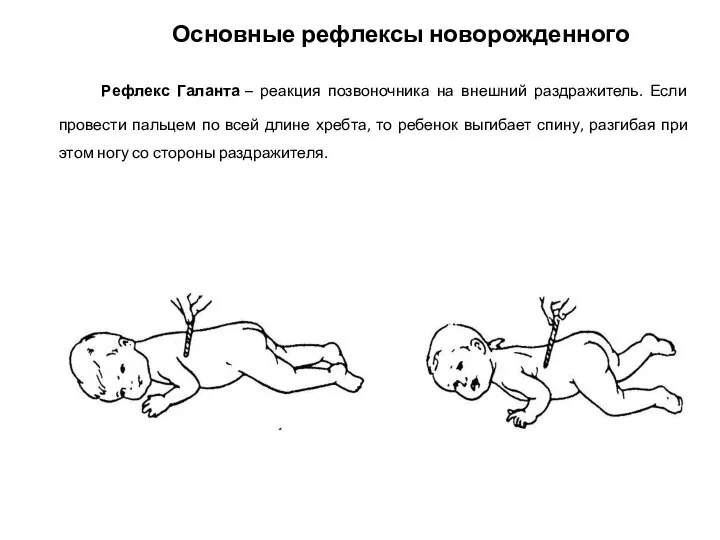

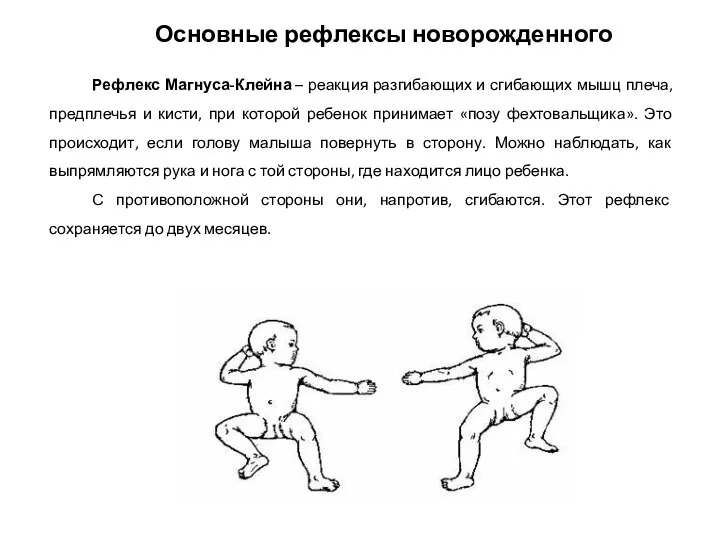

- 31. Рефлекс Магнуса-Клейна – реакция разгибающих и сгибающих мышц плеча, предплечья и кисти, при которой ребенок принимает

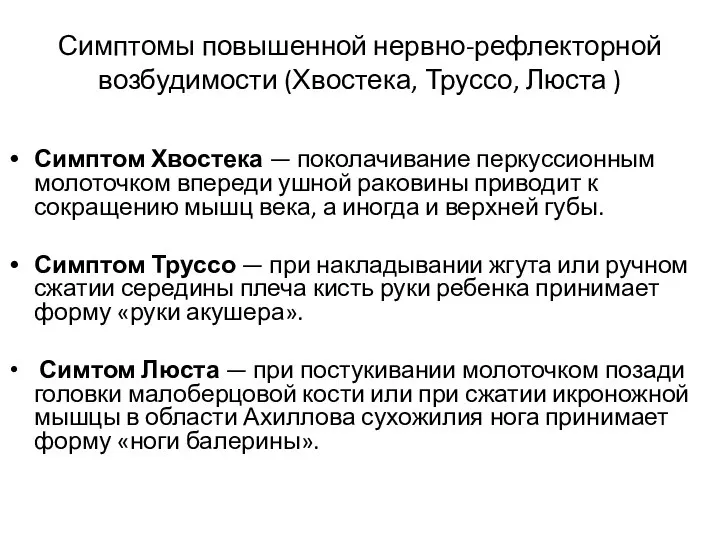

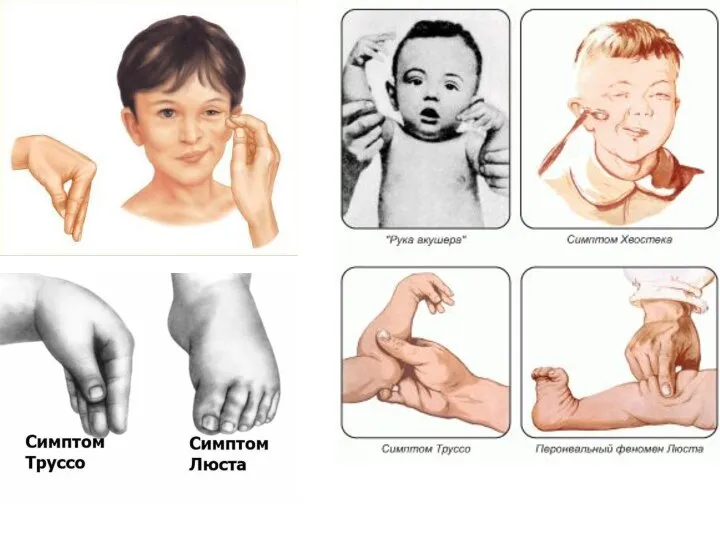

- 32. Симптом Хвостека — поколачивание перкуссионным молоточком впереди ушной раковины приводит к сокращению мышц века, а иногда

- 34. Кожа новорожденного и грудного ребенка имеет следующие основные анатомические особенности: роговой слой — тонкий, эпидермис в

- 35. Подкожный жировой слой развит не везде одинаково: у новорожденного он хорошо выражен на щеках, бедрах, голенях,

- 36. Одна из основных функций кожи — защитная — она предохраняет организм от вредных внешних воздействий. У

- 37. Выделительная функция кожи у детей развита хорошо благодаря тонкости рогового слоя, усиленному кровообращению в коже и

- 38. Методика исследования кожи включает: расспрос, осмотр, пальпацию, определение ломкости сосудов и дермографизма Клиническое исследование начинают с

- 39. - цвет, сыпи, рубцы; придатки кожи, температура, влажность, эластичность; - эндотелиальные пробы (симптомы жгута, щипка, молоточка);

- 40. - Особенно внимательно следует смотреть подмышечные впадины, кожные складки. - Прежде всего, следует обратить внимание на

- 41. Цианоз (синюшность) появляется при падении содержания оксигемоглобина ниже 95 %. Различают тотальный цианоз: захватывающий всю поверхность

- 44. Морфологические элементы кожи – это внешнее выражение патологического процесса, происходящего в коже.

- 45. Пятно – изменение цвета кожи на ограниченном участке, не возвышающемся над уровнем кожи и не отличающемся

- 46. Пятно – изменение цвета кожи на ограниченном участке, не возвышающемся над уровнем кожи и не отличающемся

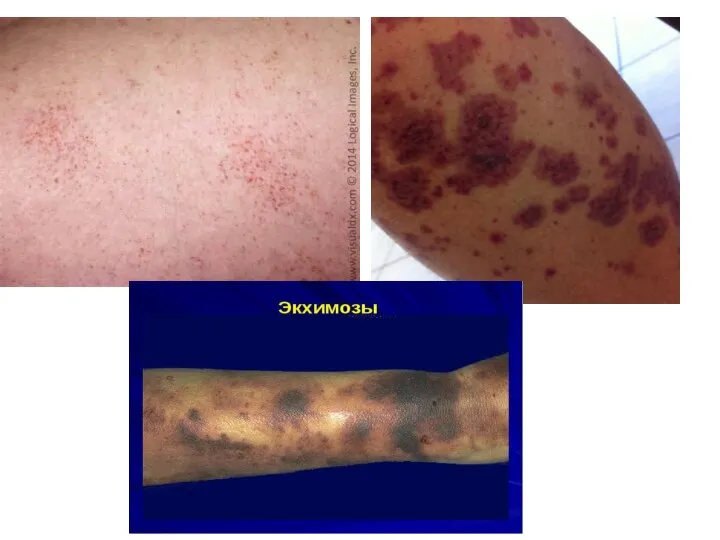

- 47. К невоспалительным пятнам относятся пятна, образующиеся в результате кровоизлияний: петехии – точечные кровоизлияния, пурпура – множественные

- 49. Папула – ограниченное, слегка возвышающееся над уровнем кожи образование с плоской или куполообразной поверхностью. Папула больших

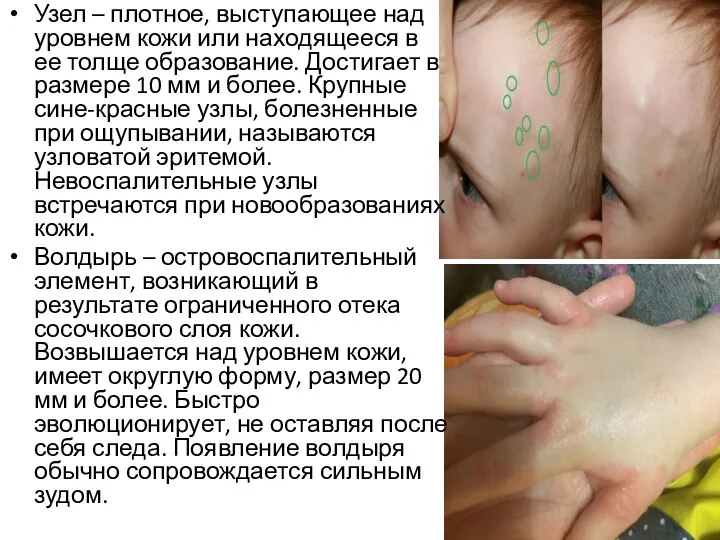

- 50. Узел – плотное, выступающее над уровнем кожи или находящееся в ее толще образование. Достигает в размере

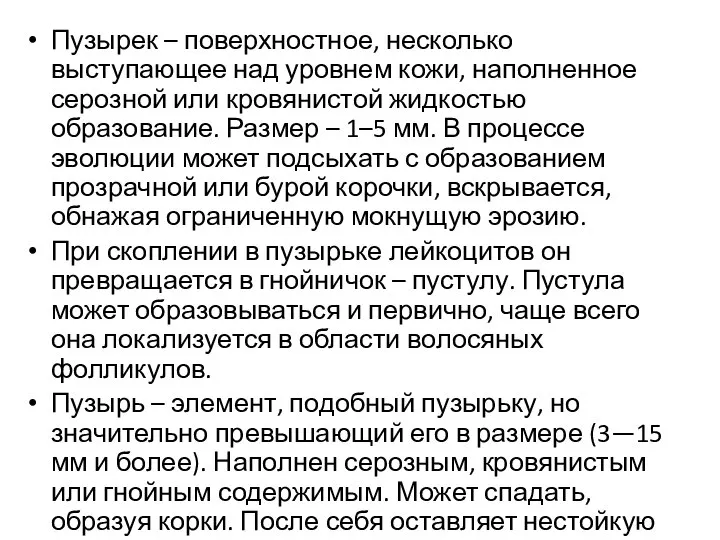

- 51. Пузырек – поверхностное, несколько выступающее над уровнем кожи, наполненное серозной или кровянистой жидкостью образование. Размер –

- 52. Чешуйка – скопление отторгающихся роговых пластинок эпидермиса. Чешуйки могут быть различной величины: более 5 мм (листовидное

- 53. Язва – глубокий дефект кожи, иногда достигающий подлежащих органов. Образуется в результате распада первичных элементов сыпи,

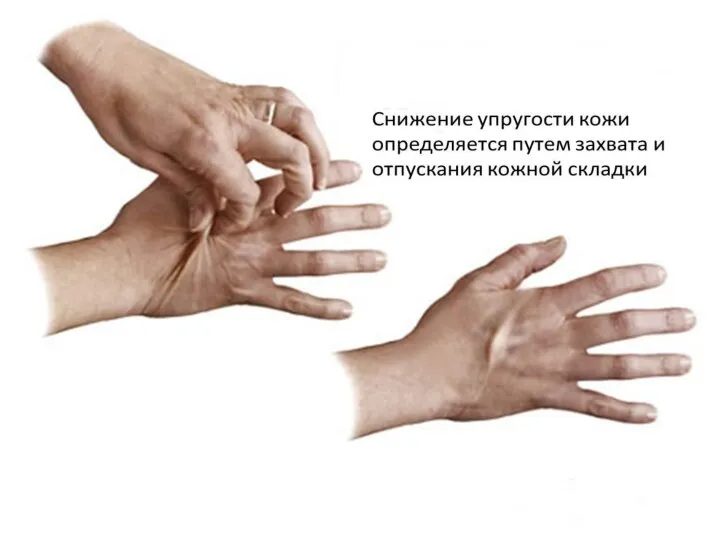

- 54. Пальпация должна быть поверхностной, проводить ее нужно нежно и не причинять ребенку боли, особенно на месте

- 55. Определение тургора мягких тканей производится путем сдавливания большим и указательным пальцами правой руки кожи и всех

- 57. Влажность определяется путем поглаживания кожи пальцами на симметричных участках тела, на груди, туловище, в подмышечных впадинах

- 58. Терминология и семиотика поражений лимфатических узлов

- 59. Для исследования периферических лимфатических узлов применяются осмотра и пальпации, причем основным методом обследования следует считать пальпацию,

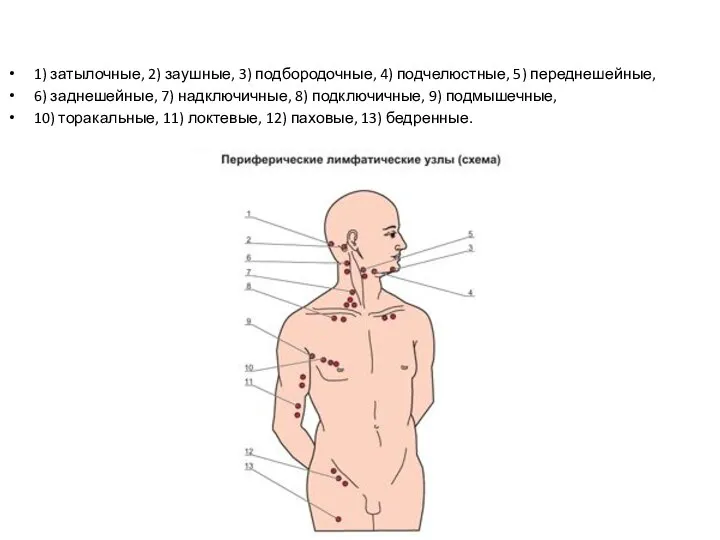

- 60. 1) затылочные, 2) заушные, 3) подбородочные, 4) подчелюстные, 5) переднешейные, 6) заднешейные, 7) надключичные, 8) подключичные,

- 62. Полиадения - увеличение количества лимфатических узлов. Лимфаденопатия - увеличение размеров лимфатических узлов, наблюдаемое при инфекционных, воспалительных

- 63. Локальное (регионарное) увеличение лимфатических узлов отмечают при гнойных кожных процессах: фолликулите, пиодермии, фурункулёзе, множественных милиарных абсцессах,

- 64. Ребенок должен лежать на спине со слегка согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, руки должны

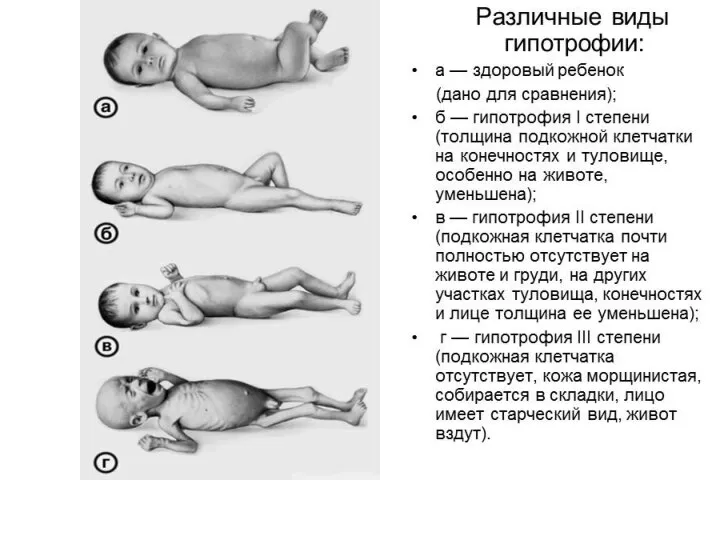

- 65. степень развития, характер распространения, толщина подкожной жировой складки на животе, на груди, спине, конечностях, лице; наличие

- 67. Костно-мышечная система

- 68. - Степень развития мускулатуры, тонус и сила мышц, объем и характер движений. Тонус мышц определяется при

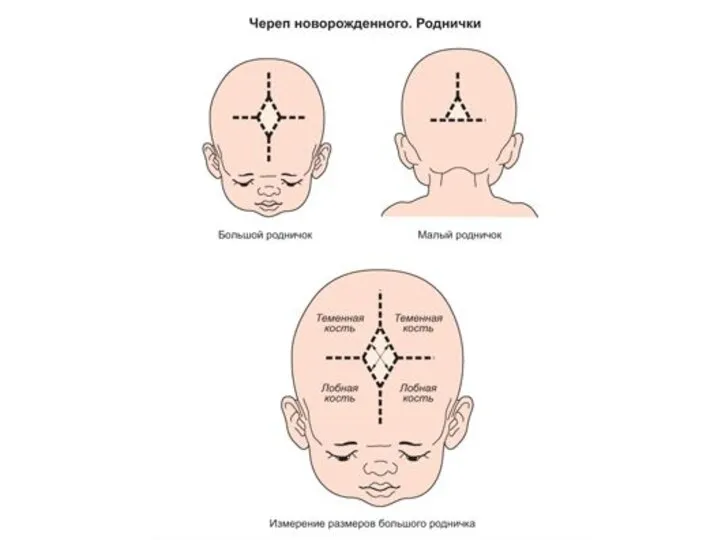

- 71. голова (величина, форма, большой родничок, швы черепа); грудная клетка (форма, рахитические четки, гаррисонова борозда); позвоночник (кифоз,

- 73. При осмотре позвоночника следует обратить внимание, имеется ли искривление позвоночника. Искривление позвоночника вперед носит названия лордоза,

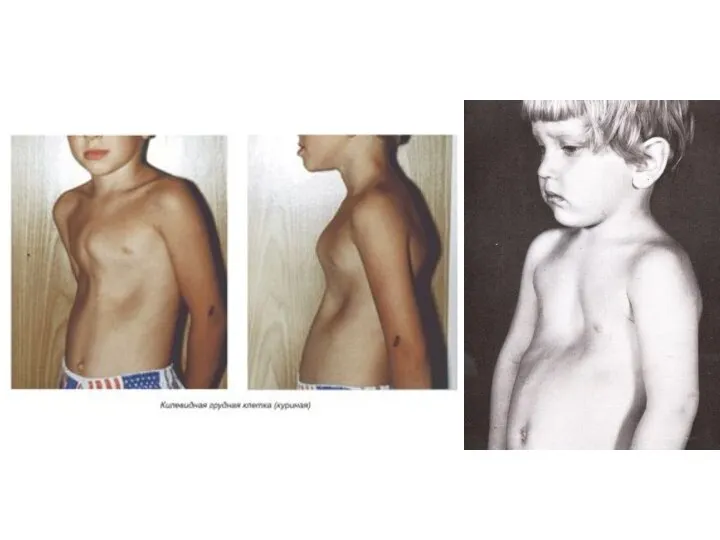

- 75. Затем переходят к осмотру грудной клетки, оценивают ее форму. Обращают внимание на деформацию грудной клетки, наличие

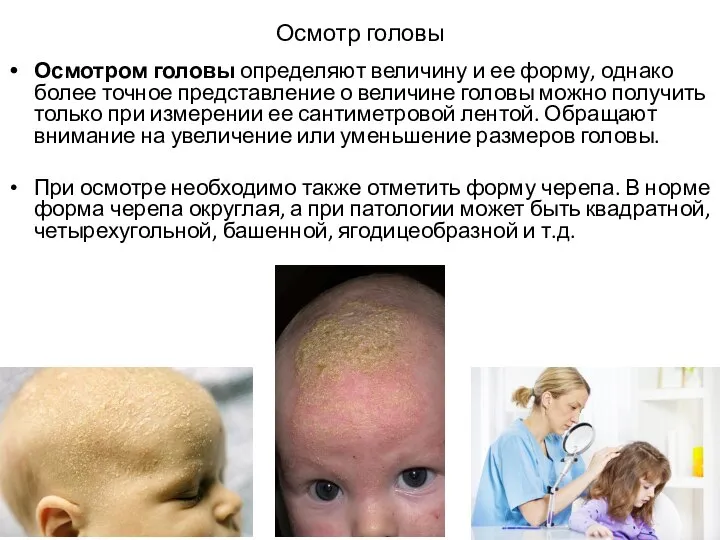

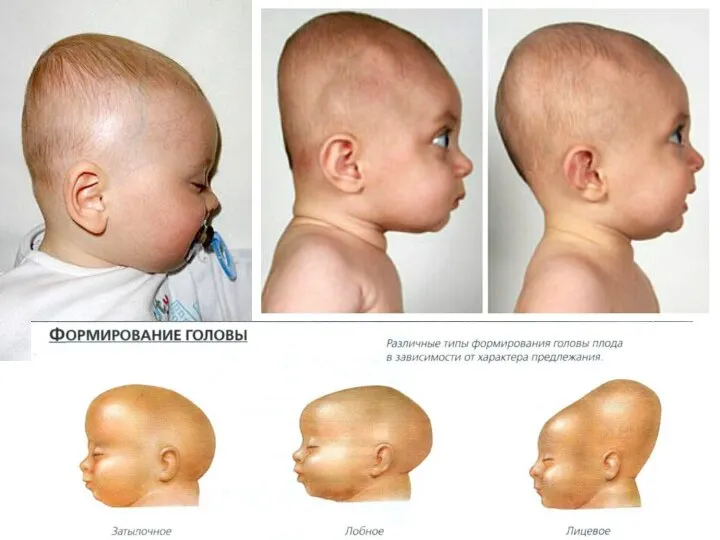

- 79. Осмотром головы определяют величину и ее форму, однако более точное представление о величине головы можно получить

- 80. (craniotabes; кранио- + лат. tabes разрушение, истощение) размягчение и истончение плоских костей черепа в области большого

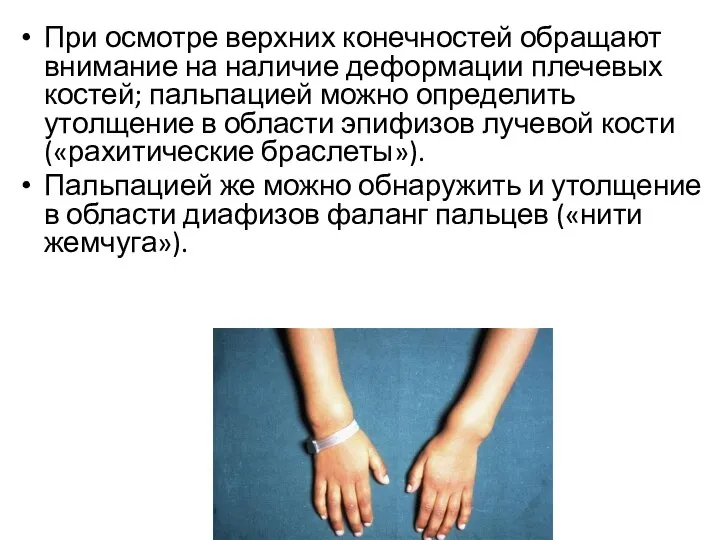

- 85. При осмотре верхних конечностей обращают внимание на наличие деформации плечевых костей; пальпацией можно определить утолщение в

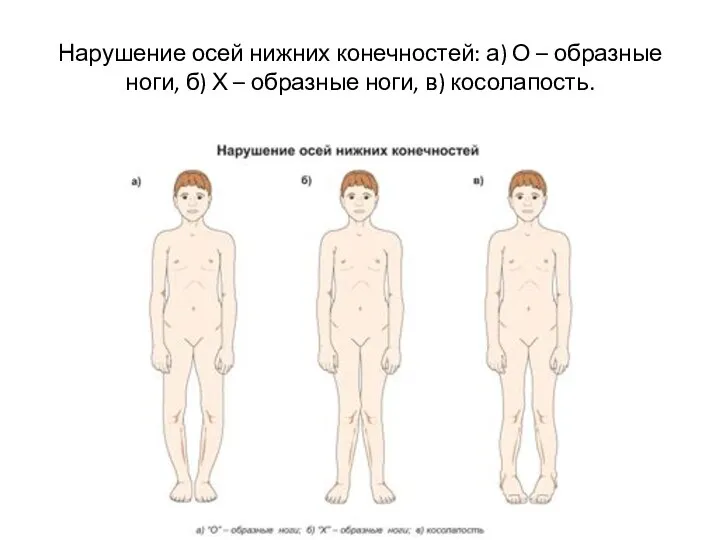

- 86. Нарушение осей нижних конечностей: а) О – образные ноги, б) Х – образные ноги, в) косолапость.

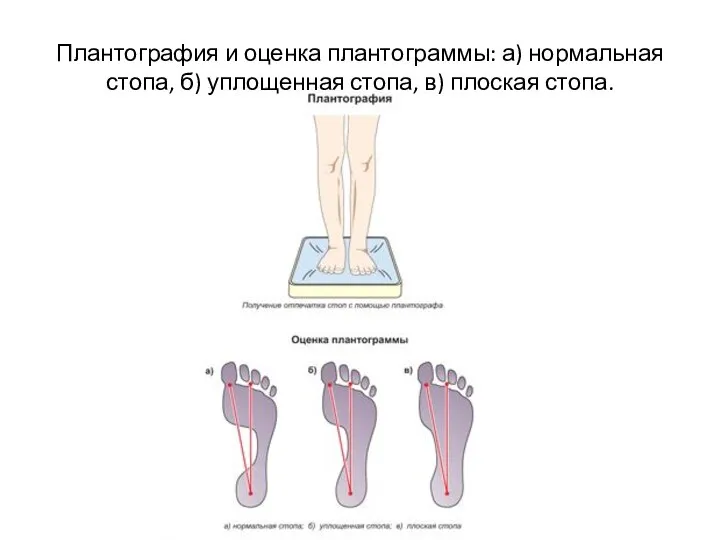

- 87. Плантография и оценка плантограммы: а) нормальная стопа, б) уплощенная стопа, в) плоская стопа.

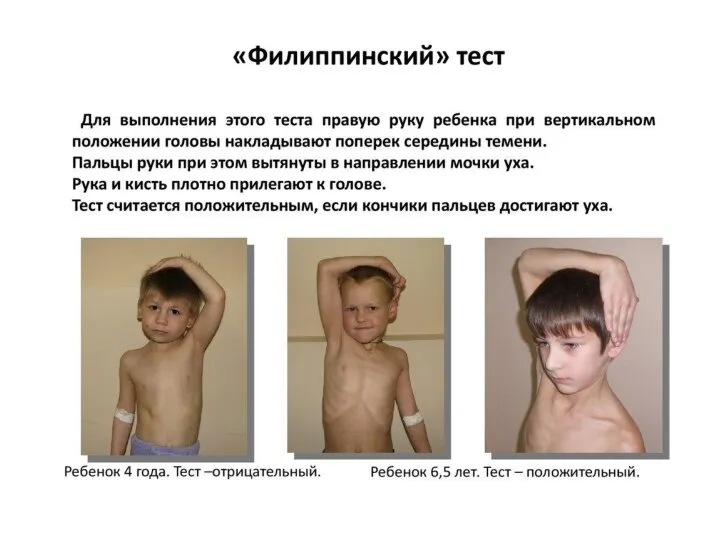

- 88. Определение массы и длины тела, окружности груди, головы, плеча, бедра, голени, «филиппинского теста», массо-ростовых индексов. Антропометрия:

- 90. Остеопенический синдром – уменьшение минеральной плотности костной ткани с развитием остеопороза (или без него).. Может быть

- 91. Синдром артрита – воспалительный процесс, характерный для многих заболеваний инфекционной и аутоиммунной природы. Сопровождается местными (припухлостью,

- 92. Летучесть артралгий и быстропреходящий артрит с преимущественным поражением крупных и средних суставов встречается при острой ревматической

- 93. Боли в костях возникают при переломах, остеомиелите, болезнях крови, опухолях.”Боли роста” в период вытяжения обусловлены гипоксией

- 94. Гипермобильность (повышенная подвижность) суставов обусловлена слабостью связочного аппарата. Её наблюдают при наследственных дисплазиях соединительной ткани (синдроме

- 95. Миастения - заболевание, характеризующееся нарастающей мышечной слабостью и патологической утомляемостью скелетных мышц, обусловленной нарушением нервно-мышечной передачи.

- 96. -общие (генерализованные), охватывающие одновременно большое количество мышц в разных участках тела и местные, при которых сокращения

- 97. Параличи – это состояния, при которых утрачивается способность мышц произвольно сокращаться. Различают 2 вида параличей: -

- 98. Необходимо обратить внимание на наличие пигментированных и депигментированных участков кожи, шелушение, элементы экссудативного диатеза — молочные

- 100. Кроветворение Процесс возникновения и последующего образования форменных элементов крови. В систему крови включаются органы кроветворения и

- 101. Этапы кроветворения у плода 1 этап- мегалобластический с конца 2-ой недели в течении 3-4 недели в

- 102. Функции крови Транспортная – перенос различных веществ: кислорода, углекислого газа, питательных веществ, гормонов, медиаторов, электролитов, ферментов

- 103. Функции крови Терморегуляторная – перенос тепла от более нагретых органов к менее нагретым. Защитная – осуществление

- 104. Семиотика поражения крови и системы кроветворения у детей

- 105. Семиотика поражения крови и системы кроветворения у детей Геморрагическая сыпь: петехии - незначительные, точечные кровоизлияния размером

- 106. Анемия Патологическое состояние, характеризующееся снижением содержания гемоглобина в единице объема крови при одновременном уменьшении количества эритроцитов.

- 107. Эритроцитоз Увеличение числа эритроцитов в периферической крови отмечается: при гипоксии (при врожденных пороках) при обезвоживании Истинная

- 108. Изменения эритроцитов Указывают на усиленную регенерацию костного мозга, у новорожденных встречаются как физиологическое явление: ретикулоцитоз -

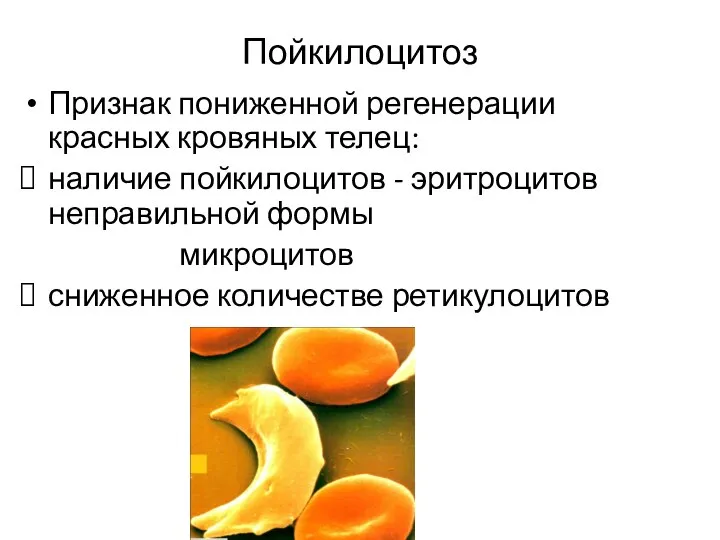

- 109. Пойкилоцитоз Признак пониженной регенерации красных кровяных телец: наличие пойкилоцитов - эритроцитов неправильной формы наличие микроцитов сниженное

- 110. Изменение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Активный воспалительный или иммунный процесс.

- 111. Нейтрофильный лейкоцитоз Гнойно-воспалительные процессы. Особенно высоких степеней достигает при лейкозах.

- 112. Лейкопения Инфекции: корь, краснуха, вирусный гепатит, брюшной тиф. Воздействие радиоактивных веществ, рентгеновских лучей. Некоторые лекарства (сульфаниламиды,

- 113. Изменения эозинофилов Эозинофилия (свыше 4%): при гельминтозах, бронхиальной астме, сывороточной болезни, других аллергических состояниях. Эозинопения: при

- 114. Изменения лимфоцитов Лимфоцитоз: при лимфатико-гипопластическом и экссудативном диатезах, кори, эпидемическом паротите, коклюше, лимфобластном лейкозе, туберкулезной интоксикации,

- 115. Изменения моноцитов и тромбоцитов Моноцитоз: инфекционный мононуклеоз, вирусные заболевания. Моноцитопения: при тяжелых септических и инфекционных заболеваниях,

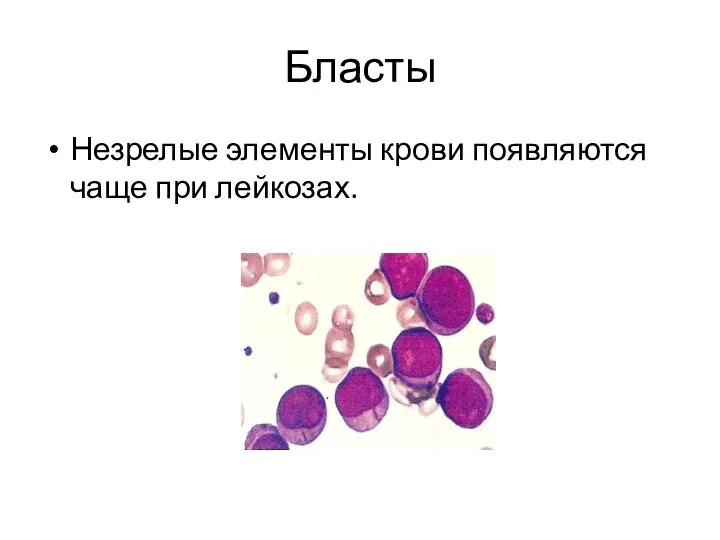

- 116. Бласты Незрелые элементы крови появляются чаще при лейкозах.

- 117. Изменения свёртываемости крови Гипокоагуляция встречается при снижении количества тромбоцитов или при нарушении их функции, при дефиците

- 118. Анемия Патологическое состояние организма, характеризующееся уменьшением количества эритроцитов и снижением уровня гемоглобина в единице объёма крови.

- 119. Железодефицитная анемия (ЖДА) Заболевание, при котором снижается содержание железа в сыворотке крови, костном мозге и депо,

- 120. Предрасполагающие факторы У детей раннего возраста: недоношенность многоплодие анемия у беременной женщины заболевания ребёнка, особенно органов

- 121. Сидеропенический синдром Снижение аппетита, извращение вкуса и обоняния. Дистрофия кожи и слизистых: - сухость и бледность

- 122. Астеноневротический синдром Раздражительность, негативизм, вялость. Отставание в психомоторном и физическом развитии. Головные боли и плохая успеваемость

- 123. Сердечно-сосудистый синдром Одышка, сердцебиение, тахикардия, расширение границ сердца, систолический шум на верхушке сердца, снижение АД. Гепатолиенальный

- 124. Синдром снижения иммунной защиты Частые ОРВИ, пневмонии, кишечные инфекции. Формирование хронических очагов инфекции.

- 125. Диагностика 1. Общий анализ крови: снижение количества эритроцитов, гемоглобина, цветного показателя увеличение ретикулоцитов появление анизоцитоза и

- 126. Лейкоз Злокачественное заболевание кроветворной ткани, поражающее костный мозг. Возможные причины: канцерогены изменение иммунитета наследственность.

- 127. Клиника начального периода Симптомы общей интоксикации. Боли в костях и суставах. Увеличение периферических лимфатических узлов. Протекает

- 128. Период разгара Выраженная интоксикация. Анемический синдром. Пролиферативный синдром увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки. Геморрагический синдром. Некротическое

- 129. Период ремиссии Отсутствие клинических и гематологических изменений. Терминальный период На фоне рецидива заболевания наступает летальный исход.

- 130. Диагностика Общий анализ крови: анемия тромбоцитопения бластные клетки повышение СОЭ Стернальная пункция и миелограмма: угнетение нормального

- 131. Геморрагический синдром Это клиническое проявление склонности организма к неоднократным кровотечениям и кровоизлияниям как под влиянием незначительного

- 132. Классификация геморрагических диатезов 1. Коагулопатии - в основе патогенеза лежит нарушение свертывающей системы крови (гемофилия). 2.

- 133. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха) Острое инфекционно-аллергическое заболевание, характеризующееся поражением сосудистой стенки мелких кровеносных сосудов с образованием

- 134. Причины Аллергическая настроенность Острое инфекционное заболевание Хронические очаги инфекции Реакция на прививку Наследственная предрасположенность

- 135. Клиника Острое начало. Симптомы интоксикации. Кожный геморрагический синдром. Суставной синдром. Абдоминальный синдром. Почечный синдром.

- 136. Кожный геморрагический синдром Сыпь точечная геморрагическая, располагается симметрично чаще на ногах и ягодицах, не исчезает при

- 137. Суставной синдром Поражаются крупные и средние суставы. Поражения симметричные. Изменения проходят бесследно.

- 138. Абдоминальный синдром Резкие приступообразные боли в животе без определённой локализации. Тошнота, рвота с кровью. Тенезмы, кровавый

- 139. Почечный синдром Появляется на 2-4 неделе болезни. Гематурия. Протеинурия .

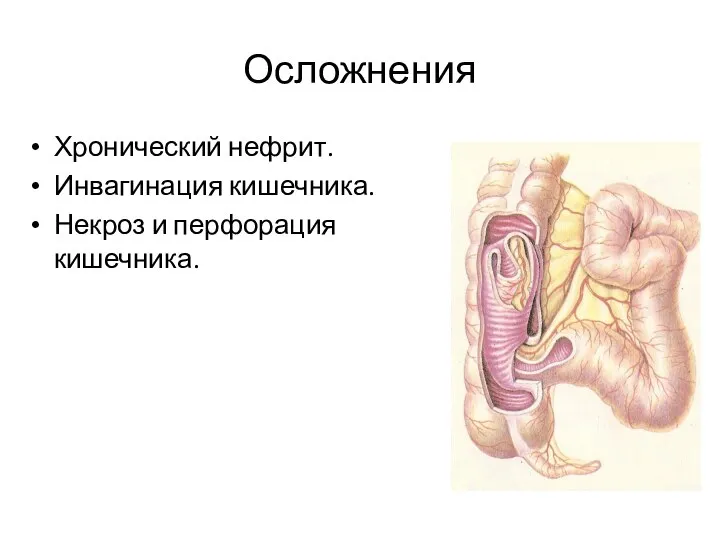

- 140. Осложнения Хронический нефрит. Инвагинация кишечника. Некроз и перфорация кишечника.

- 141. Диагностика Общий анализ крови: специфических изменений нет. Общий анализ мочи: гематурия, протеинурия. Анализ кала на скрытую

- 142. Тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) Заболевание, характеризующееся склонностью к кровоточивости, обусловленной тромбоцитопенией.

- 143. Причины Наследственная предрасположенность. Инфекции. Физические и психические травмы. Профилактические прививки. Приём некоторых лекарств: салицилаты, антибиотики, САП.

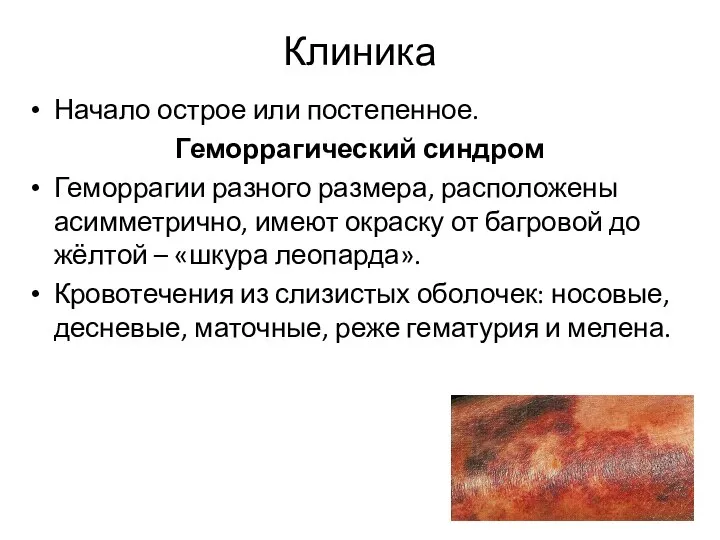

- 144. Клиника Начало острое или постепенное. Геморрагический синдром Геморрагии разного размера, расположены асимметрично, имеют окраску от багровой

- 145. Диагностика Общий анализ крови: тромбоцитопения, анемия, увеличение времени кровотечения. Коагулограмма: снижение ретракции кровяного сгустка, свёртываемость крови

- 146. Гемофилия Наследственное заболевание, характеризующееся замедленной свёртываемостью крови из-за недостатка факторов свёртывания.

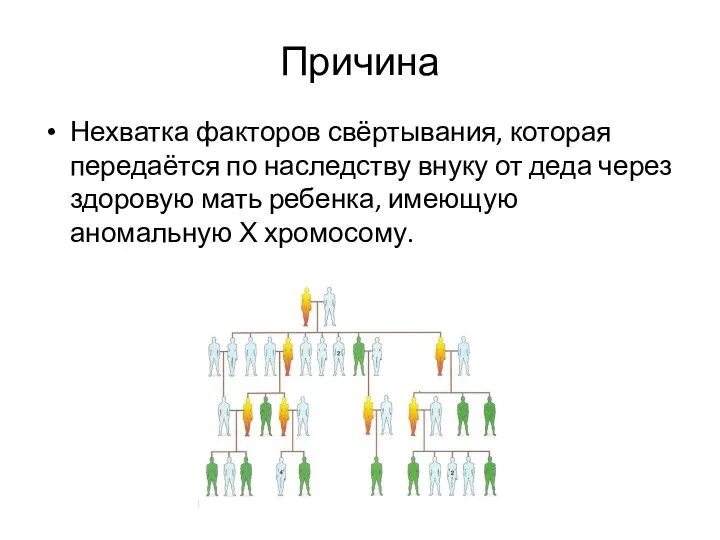

- 147. Причина Нехватка факторов свёртывания, которая передаётся по наследству внуку от деда через здоровую мать ребенка, имеющую

- 148. Клиника Гематомы подкожные и межмышечные, болезненные, постепенно нарастающие.

- 149. Клиника Гемартрозы – кровоизлияния в крупные суставы, затем контрактуры и анкилоз.

- 150. Клиника Кровотечения из слизистых оболочек и ран, отсроченные, длительные. Внутренние кровотечения: почечные, желудочно-кишечные.

- 151. Диагностика Общий анализ крови: анемия. Коагулограмма: удлинение времени свёртывания крови, уменьшение факторов свёртывания. Консультация генетика.

- 153. Скачать презентацию

Доказательная медицина в аллергологии

Доказательная медицина в аллергологии Прямые антикоагулянты. Определение. Гепарин. Фармакокинетика. Механизм противосвертывающего действия

Прямые антикоагулянты. Определение. Гепарин. Фармакокинетика. Механизм противосвертывающего действия Клиника и патогенез ведущего нарушения при олигофрении

Клиника и патогенез ведущего нарушения при олигофрении тадж Оценка состояния плода

тадж Оценка состояния плода Эндокринологический паноптикум

Эндокринологический паноптикум Физиология сердечного сокращения

Физиология сердечного сокращения Синдромы заболеваний почек (часть 1)

Синдромы заболеваний почек (часть 1) Нефропатия беременных

Нефропатия беременных Заболевания передающиеся половым путем

Заболевания передающиеся половым путем Таурин

Таурин Легочная эмфизема семейная у детей

Легочная эмфизема семейная у детей Здоровое питание. 5 класс

Здоровое питание. 5 класс Глистные заболевания

Глистные заболевания Расстройства, связанные с недостатком глюкокортикоидов

Расстройства, связанные с недостатком глюкокортикоидов Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной железы

Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной железы Профилактика ОРВИ и Гриппа

Профилактика ОРВИ и Гриппа Уход за стомированным пациентом

Уход за стомированным пациентом Анализ состава помещений и оснащения аптеки медицинских организаций

Анализ состава помещений и оснащения аптеки медицинских организаций Условия безопасного поведения учащихся

Условия безопасного поведения учащихся Attinet. Виртуальная реабилитация и фитнес

Attinet. Виртуальная реабилитация и фитнес Синдром Шегрена

Синдром Шегрена Этапы ПСО (предстерилизационная очистка)

Этапы ПСО (предстерилизационная очистка) Метропластика по Матье-Дюпарк

Метропластика по Матье-Дюпарк Visefektīvāko ārstēšanu

Visefektīvāko ārstēšanu Сестринский процесс при сахарном диабете, диффузнотоксическом зобе, гипотиреозе

Сестринский процесс при сахарном диабете, диффузнотоксическом зобе, гипотиреозе Содержание адаптивного физического воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи

Содержание адаптивного физического воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи Кости

Кости Эпилепсия. Психические расстройства, обусловленные повреждением головного мозга. Умственная отсталость

Эпилепсия. Психические расстройства, обусловленные повреждением головного мозга. Умственная отсталость