Содержание

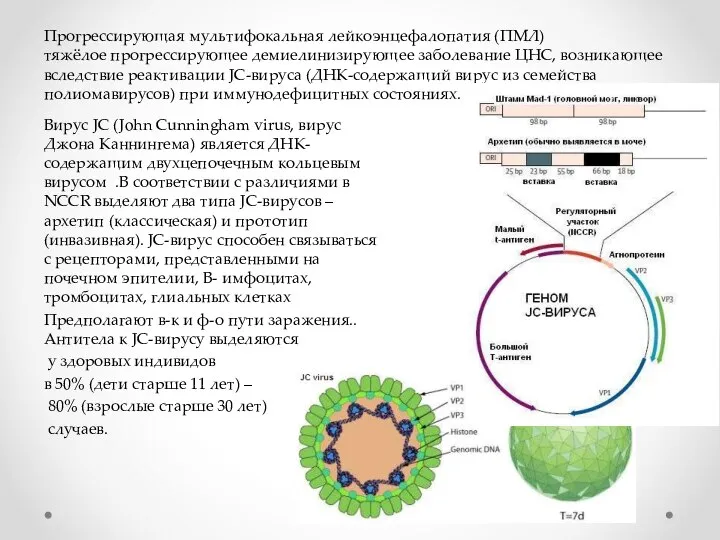

- 2. Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) тяжёлое прогрессирующее демиелинизирующее заболевание ЦНС, возникающее вследствие реактивации JC-вируса (ДНК-содержащий вирус из

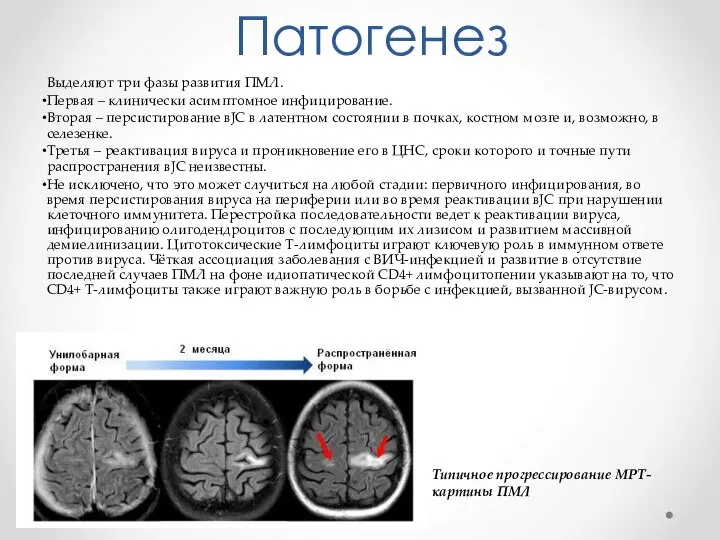

- 3. Патогенез Выделяют три фазы развития ПМЛ. Первая – клинически асимптомное инфицирование. Вторая – персистирование вJC в

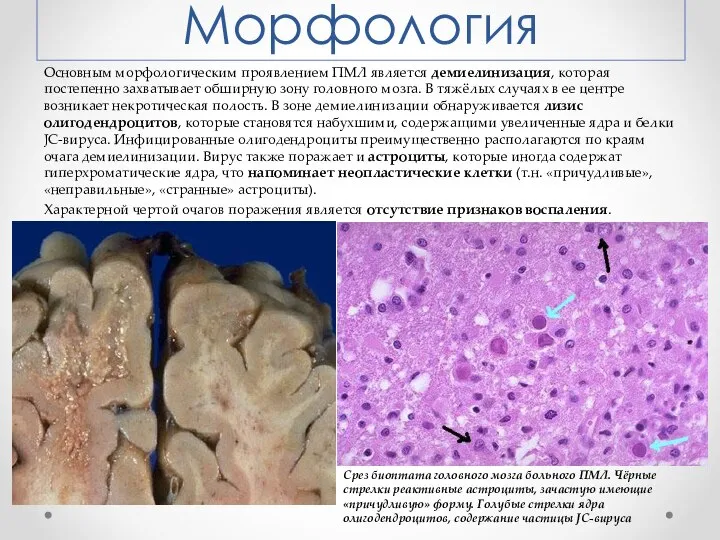

- 4. Морфология Основным морфологическим проявлением ПМЛ является демиелинизация, которая постепенно захватывает обширную зону головного мозга. В тяжёлых

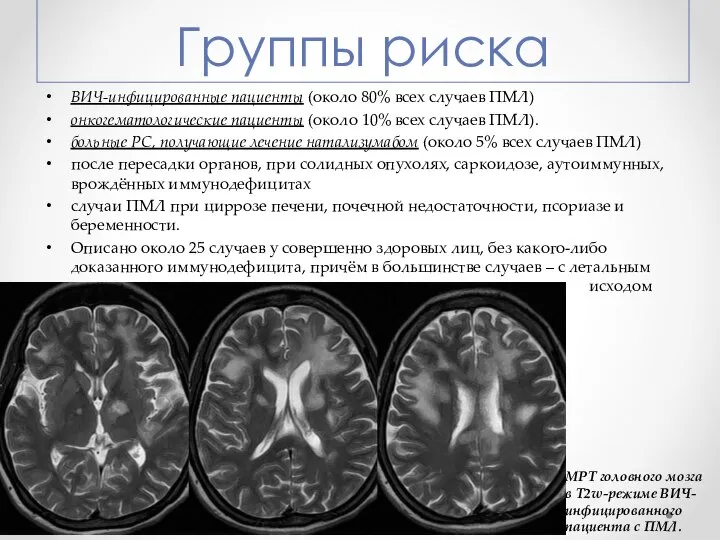

- 5. Группы риска ВИЧ-инфицированные пациенты (около 80% всех случаев ПМЛ) онкогематологические пациенты (около 10% всех случаев ПМЛ).

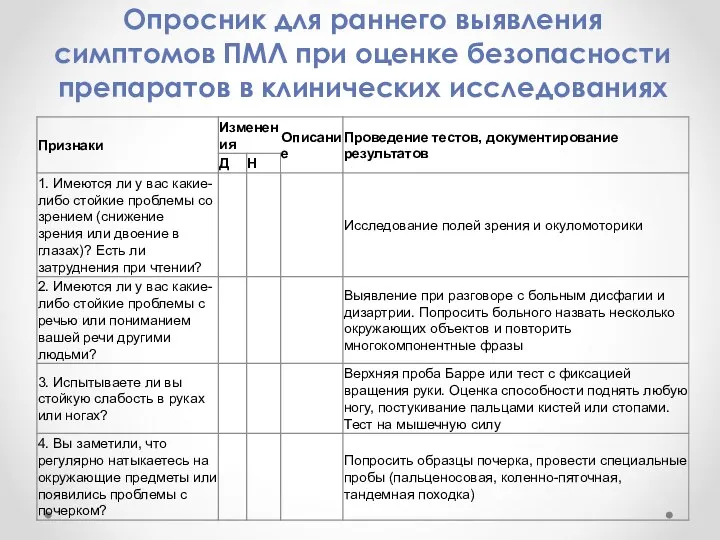

- 6. Опросник для раннего выявления симптомов ПМЛ при оценке безопасности препаратов в клинических исследованиях

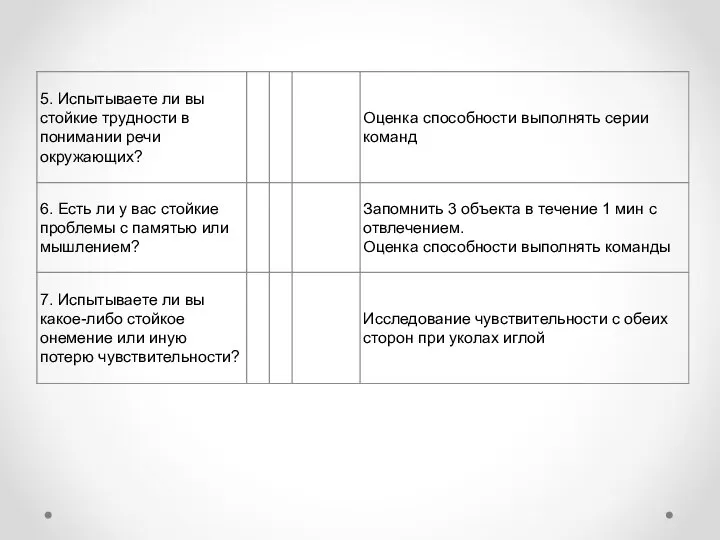

- 8. Классификация Клинически выделяют несколько форм JC-вирусной инфекции: Классическая JC-вирусная инфекция (ПМЛ), иногда осложняющаяся ВСВИ. JC-вирусная гранулярно-клеточная

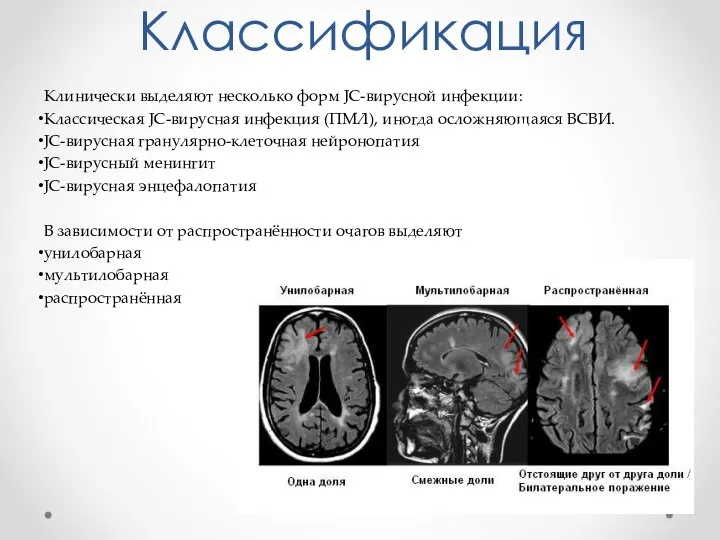

- 9. Классическая JC-вирусная инфекция (ПМЛ), иногда осложняющаяся ВСВИ. Симптоматика во многом зависит от локализации участков демиелинизации в

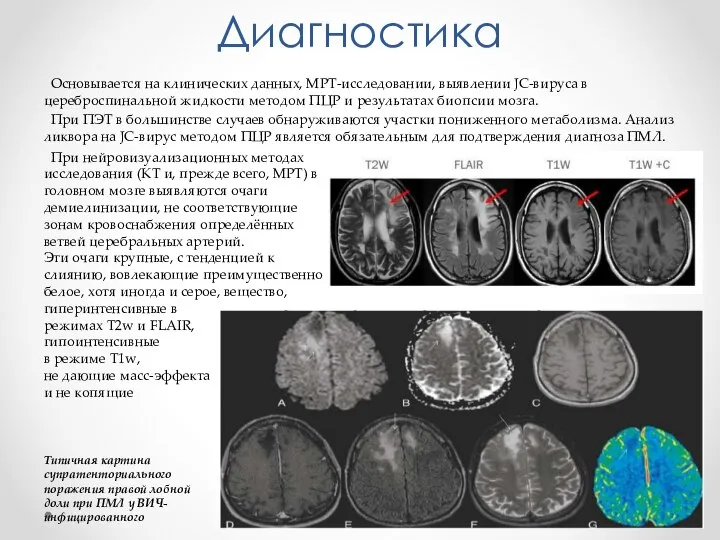

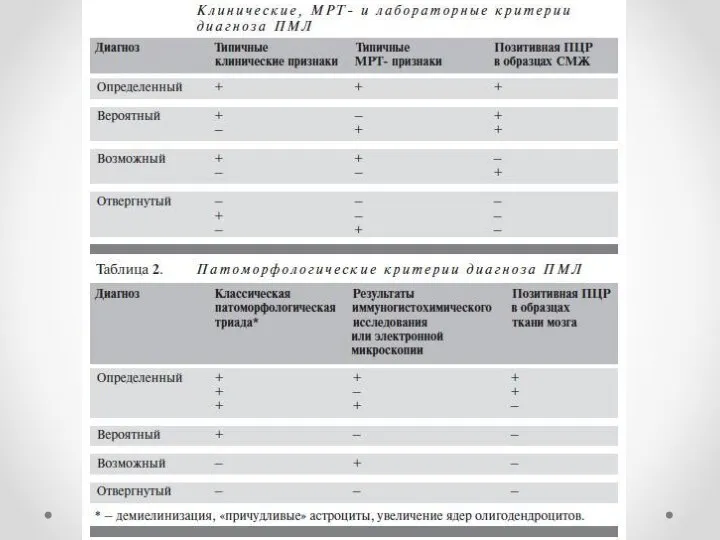

- 10. Диагностика Основывается на клинических данных, МРТ-исследовании, выявлении JC-вируса в цереброспинальной жидкости методом ПЦР и результатах биопсии

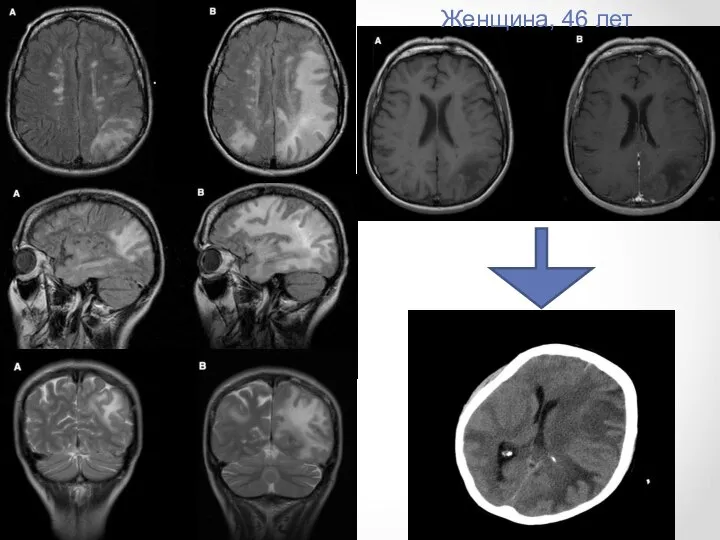

- 12. Женщина, 46 лет

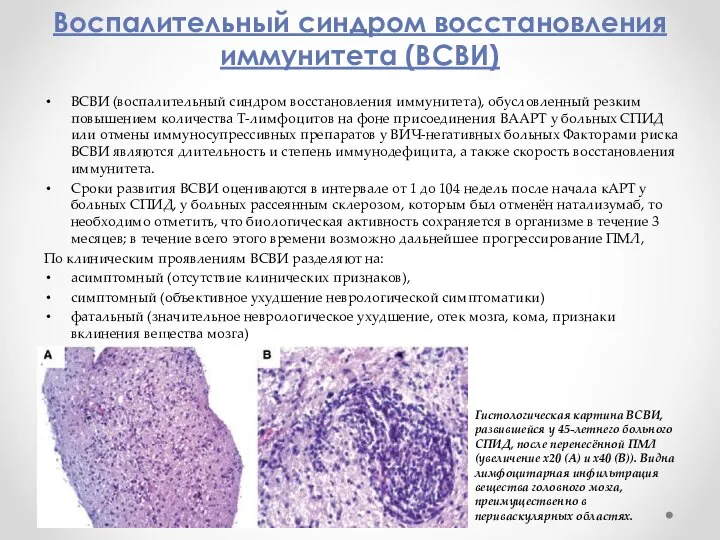

- 13. Воспалительный синдром восстановления иммунитета (ВСВИ) ВСВИ (воспалительный синдром восстановления иммунитета), обусловленный резким повышением количества Т-лимфоцитов на

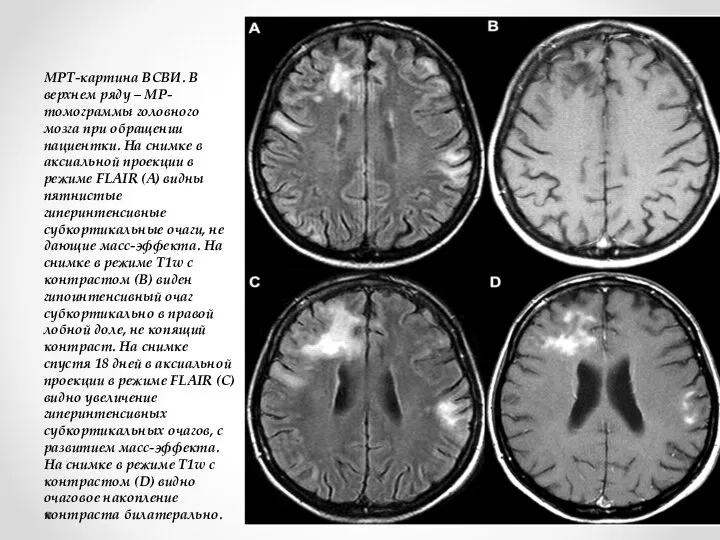

- 14. МРТ-картина ВСВИ. В верхнем ряду – МР-томограммы головного мозга при обращении пациентки. На снимке в аксиальной

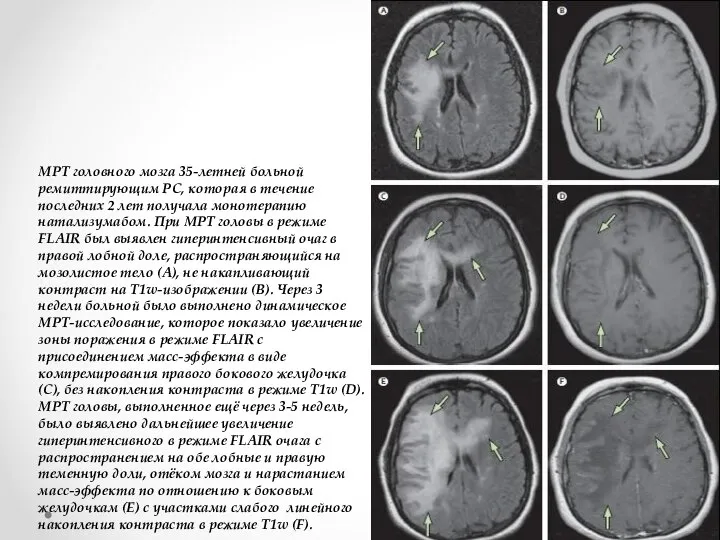

- 15. МРТ головного мозга 35-летней больной ремиттирующим РС, которая в течение последних 2 лет получала монотерапию натализумабом.

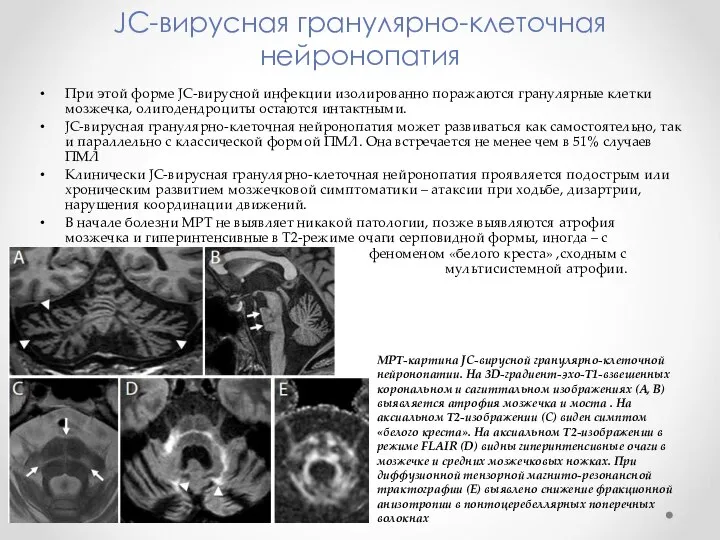

- 16. JC-вирусная гранулярно-клеточная нейронопатия При этой форме JC-вирусной инфекции изолированно поражаются гранулярные клетки мозжечка, олигодендроциты остаются интактными.

- 17. JC-вирусный менингит Клинически JC-вирусный менингит проявляется развитием менингеального синдрома, без очаговой неврологической симптоматики. Очаговых изменений не

- 18. Дифференциальная диагностика Рассеянный склероз (РС) Энцефалиты цитомегаловирусной, токсоплазменной природы и ВИЧ-1–ассоциированная энцефалопатия ОНМК Лимфома, глиобластома Синдромом

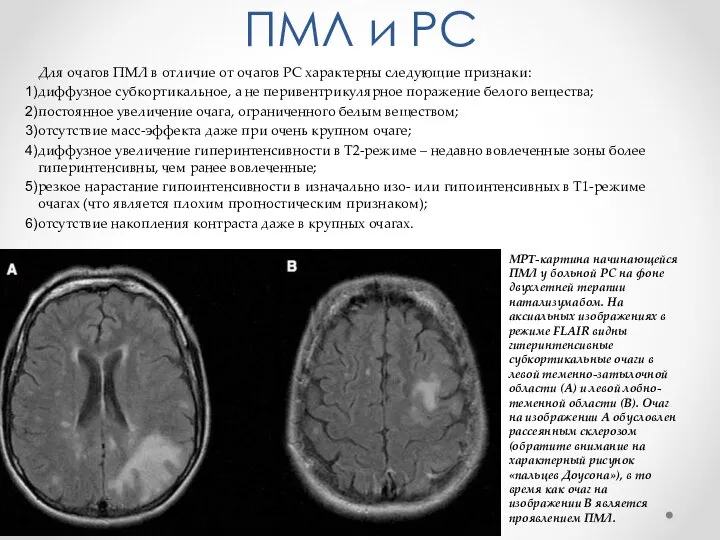

- 19. ПМЛ и РС Для очагов ПМЛ в отличие от очагов РС характерны следующие признаки: диффузное субкортикальное,

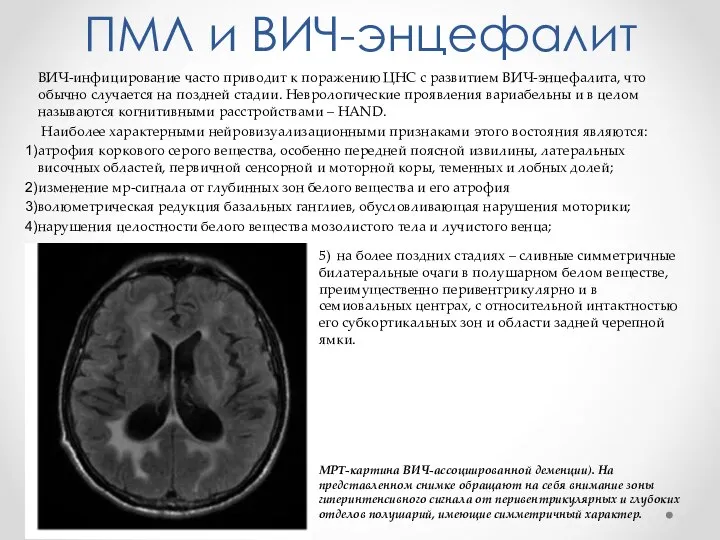

- 20. ПМЛ и ВИЧ-энцефалит ВИЧ-инфицирование часто приводит к поражению ЦНС с развитием ВИЧ-энцефалита, что обычно случается на

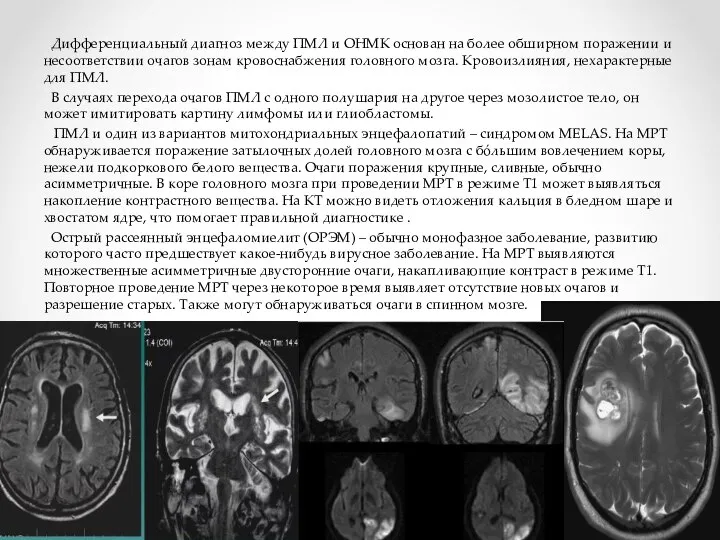

- 21. Дифференциальный диагноз между ПМЛ и ОНМК основан на более обширном поражении и несоответствии очагов зонам кровоснабжения

- 22. Лечение К настоящему времени не существует ни специфической профилактики, ни специфического лечения ПМЛ. Попытки поиска этиотропной

- 23. Прогноз Таким образом, в целом ПМЛ имеет неблагоприятный прогноз как для жизни (летальность около 20%), так

- 24. Концентрический склероз Бало

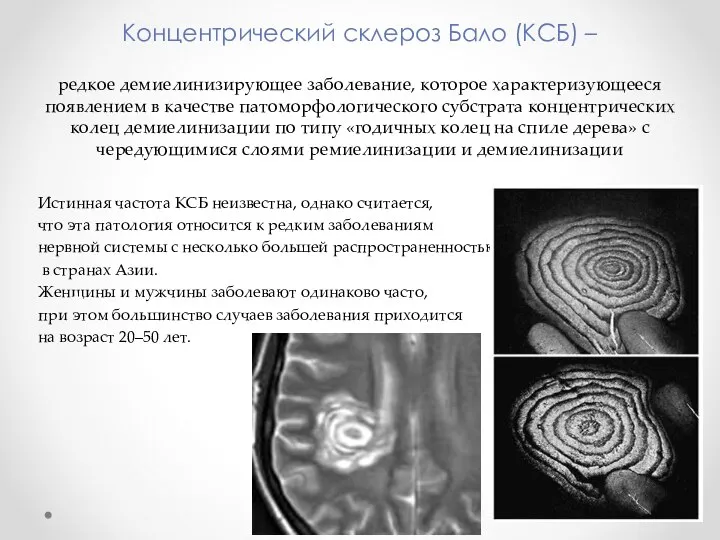

- 25. Концентрический склероз Бало (КСБ) – редкое демиелинизирующее заболевание, которое характеризующееся появлением в качестве патоморфологического субстрата концентрических

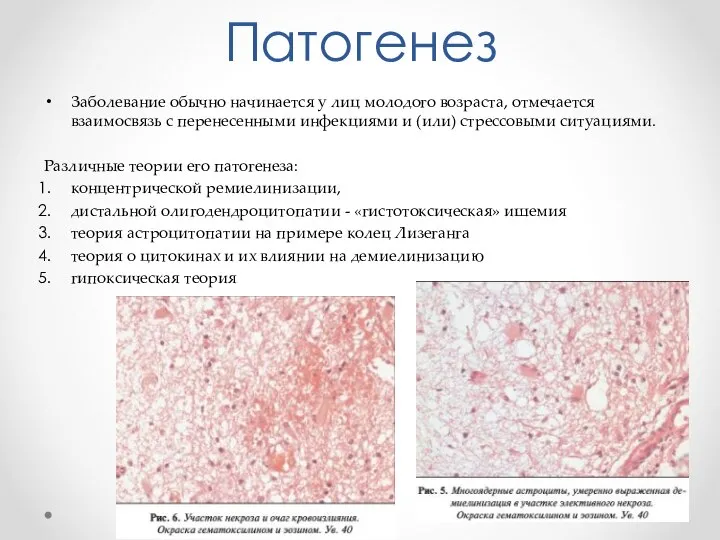

- 26. Патогенез Заболевание обычно начинается у лиц молодого возраста, отмечается взаимосвязь с перенесенными инфекциями и (или) стрессовыми

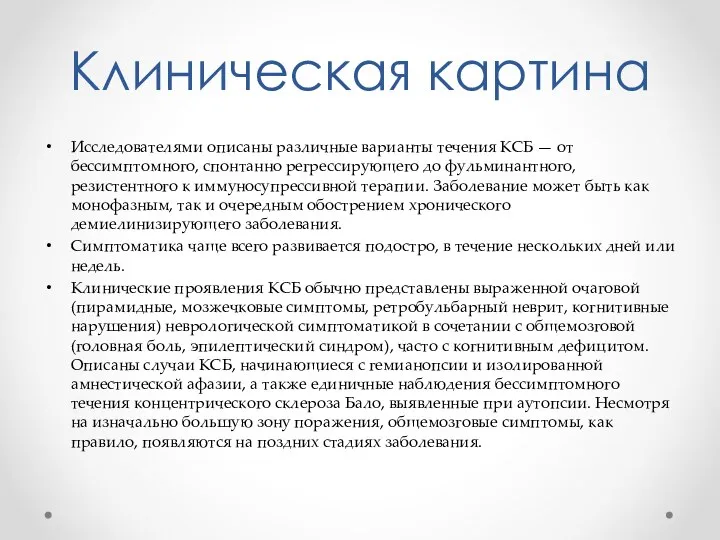

- 27. Клиническая картина Исследователями описаны различные варианты течения КСБ — от бессимптомного, спонтанно регрессирующего до фульминантного, резистентного

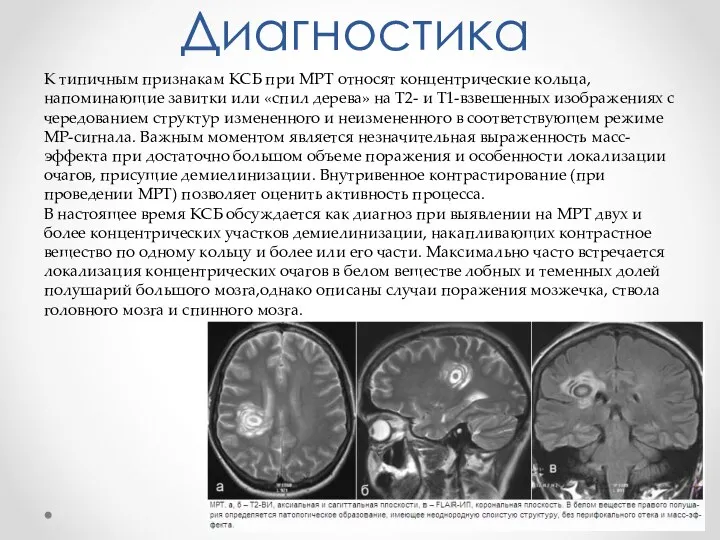

- 28. Диагностика К типичным признакам КСБ при MPT относят концентрические кольца, напоминающие завитки или «спил дерева» на

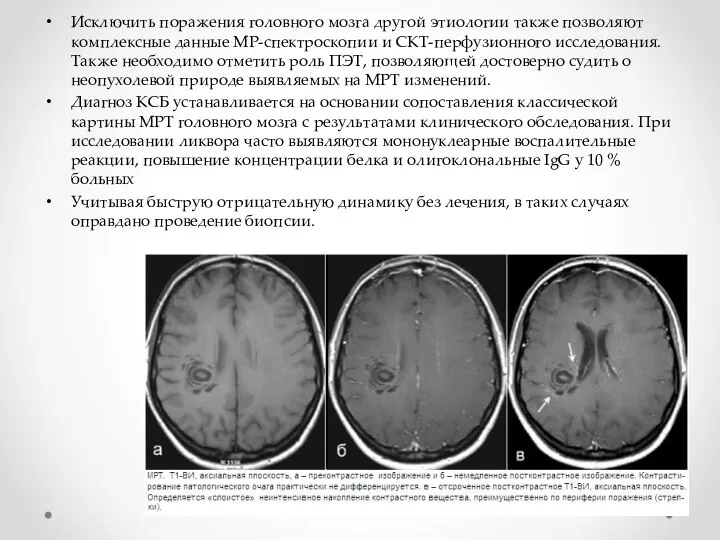

- 29. Исключить поражения головного мозга другой этиологии также позволяют комплексные данные MP-спектроскопии и СКТ-перфузионного исследования. Также необходимо

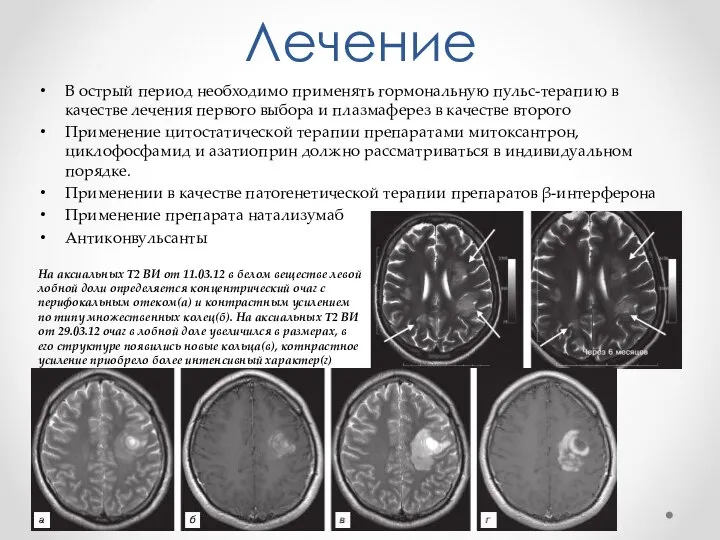

- 30. Лечение В острый период необходимо применять гормональную пульс-терапию в качестве лечения первого выбора и плазмаферез в

- 32. Скачать презентацию

Проблемы сидячей работы

Проблемы сидячей работы Антибиотики. Основные принципы химиотерапии. Лекция №7

Антибиотики. Основные принципы химиотерапии. Лекция №7 Алалия. методы и приёмы коррекции

Алалия. методы и приёмы коррекции Функциональная диспепсия

Функциональная диспепсия Таргетная терапия при муковисцидозе

Таргетная терапия при муковисцидозе Мирослав Когут 02.03.2010 Реформа системи охорони здоров'я: виклики, етапи, напрямки. - презентация_

Мирослав Когут 02.03.2010 Реформа системи охорони здоров'я: виклики, етапи, напрямки. - презентация_ Аутизм, РАС – биокоррекция при аутизме и РАС. 3-х дневный Интенсив для родителей

Аутизм, РАС – биокоррекция при аутизме и РАС. 3-х дневный Интенсив для родителей Аллергия- болезнь 21 века

Аллергия- болезнь 21 века Отслойка сетчатки

Отслойка сетчатки Лекция_№_10_Иммунитет,_виды_и_формы_Структура_имм_системы_ppt_1

Лекция_№_10_Иммунитет,_виды_и_формы_Структура_имм_системы_ppt_1 Харакатеристика свободноживущих патогенных амеб

Харакатеристика свободноживущих патогенных амеб Лекарственные растения

Лекарственные растения Презентация6

Презентация6 Сестринский уход после оперативного лечения нарушений ритма сердца

Сестринский уход после оперативного лечения нарушений ритма сердца Кровотечения и раны: оказание первой медицинской и доврачебной помощи

Кровотечения и раны: оказание первой медицинской и доврачебной помощи Раны и его виды

Раны и его виды АВ блокады

АВ блокады Сахарный диабет II типа

Сахарный диабет II типа Панариций. Лечение заболевания

Панариций. Лечение заболевания Вегетативный дисбаланс: Диагноз или образ жизни?

Вегетативный дисбаланс: Диагноз или образ жизни? Механика дыхания

Механика дыхания Причины формирования нарушения осанки у детей школьного возраста, профилактика

Причины формирования нарушения осанки у детей школьного возраста, профилактика ВИЧ-инфекция, СПИД и меры профилактики

ВИЧ-инфекция, СПИД и меры профилактики Нефроптоз

Нефроптоз Метоболомика в акушерстве и гинекологии

Метоболомика в акушерстве и гинекологии Шкала Сильвермана

Шкала Сильвермана Як впливати на здоров’я людей Костянтин Красовський

Як впливати на здоров’я людей Костянтин Красовський Анализ диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистой патологией

Анализ диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистой патологией