Содержание

- 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ: 1. Актуальность темы 2. Методы исследования органов дыхания 3. Значение анализа мокроты в диагностике

- 3. АКТУАЛЬНОСТЬ Для подтверждения диагноза у больных с заболеваниями легких необходимо правильно оценивать полученные результаты анализов мокроты,

- 4. Методы обследования Рентгенография Рентгеноскопия легких Томография легких ( рентгенологическая, компьютерная) Сцинтиграфия легких Бронхография Бронхоскопия Торакоскопия Анализ

- 5. Анализ мокроты МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ: Характер мокроты Количество Цвет Запах Консистенцию Слоистость Наличие различных включений.

- 6. Мокрота – патологическое отделяемое органов дыхания: легких, бронхов, трахеи, выделяемое при кашле или отхаркивании Характер мокроты

- 7. Характер мокроты Слизисто-кровянистая — состоит в основном из слизи с прожилками крови или кровяного пигмента. Отмечается

- 8. Консистенция Консистенция тесно связана с характером мокроты и может быть вязкой, густой, жидкой. Повышение в мокроте

- 9. Количество Скудное количество мокроты, выделяется при воспалении дыхательных путей (ларингит, трахеит, острый бронхит в начальной стадии,

- 10. Деление на слои При отстаивании значительного количества гнойной мокроты можно обнаружить два слоя (гной и плазма)

- 11. Цвет и прозрачность Цвет и прозрачность зависят от характера мокроты, от преобладание одного из субстратов (слизь,

- 12. Запах Запах появляется при длительном стоянии, а также при задержке мокроты в бронхах или полостях в

- 13. Наличие различных включений спирали Куршмана —беловатые, прозрачные, штопорообразно извитые трубчатые тела, резко отграниченные от остальной бесформенной

- 14. Наличие различных включений дифтеритические пленки из зева и носоглотки —сероватые обрывки, местами окрашенные кровью, состоящие из

- 15. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Клеточные элементы. Плоский эпителий —это слущенный эпителий слизистой оболочки ротовой полости, носоглотки, надгортанника и

- 16. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Эритроциты единичные эритроциты могут встречаться в любой мокроте; в большом количестве обнаруживаются в мокроте,

- 17. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Кристаллы Шарко — Лейдена встречаются в мокроте вместе с эозинофилами. Образование их связывают с

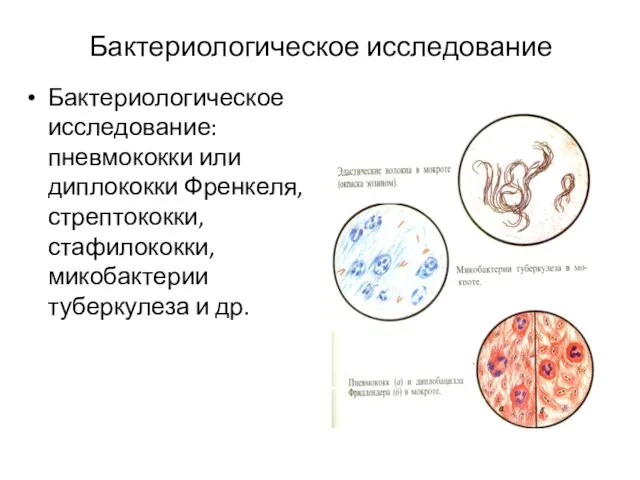

- 18. Бактериологическое исследование Бактериологическое исследование: пневмококки или диплококки Френкеля, стрептококки, стафилококки, микобактерии туберкулеза и др.

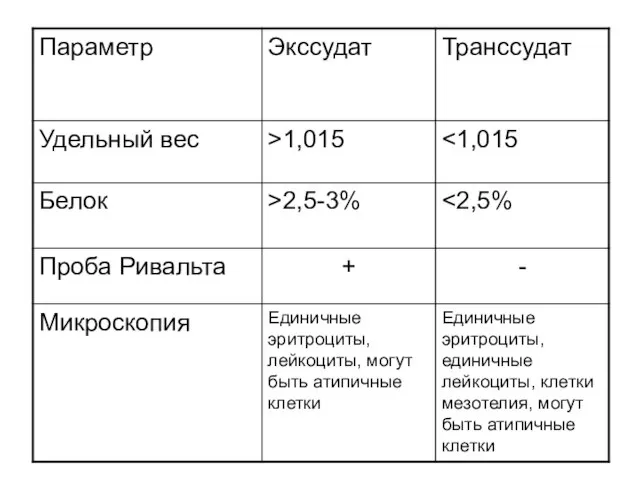

- 19. Плевральная жидкость По характеру полостные жидкости делят на две большие группы—транссудаты и экссудаты. Транссудаты (невоспалительные жидкости)

- 20. Плевральная жидкость Характер экссудата: 1. Серозный 2. Серозно-фибринозный 3. Серозно-гнойный 4. Гнойный 5. Гнилостный 6. Геморрагический

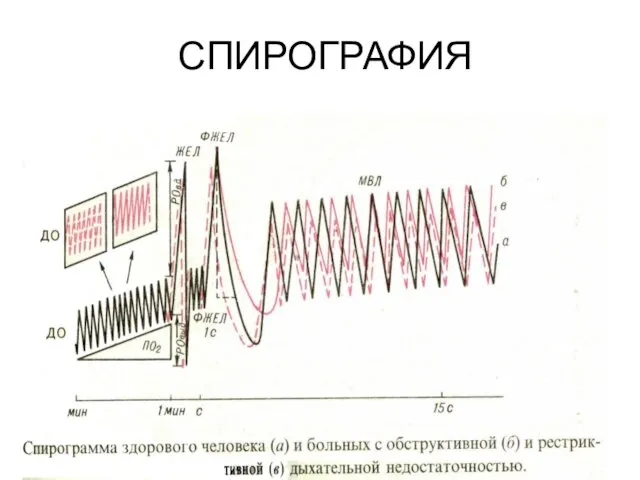

- 22. СПИРОГРАФИЯ

- 23. Основные параметры спирограммы Дыхательный объем (ДО) — объем воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого при нормальном дыхании, равный

- 24. Рестриктивный синдром характеризуется снижением ОЕЛ и примерно пропорциональном уменьшении всех составляющих ее объемов. Поэтому обычно при

- 25. Основными патофизиологическими механизмами бронхиальной обструкции могут быть следующие процессы: 1) спазм гладкой мускулатуры бронхов; 2) воспалительная

- 26. Рестриктивную вентиляционную недостаточность могут вызывать следующие нарушения: 1) собственно заболевания органов дыхания (воздухопроводящих путей и легочной

- 27. Рестриктивная вентиляционная недостаточность 2) внелегочные нарушения: а) изменения грудной клетки (кифосколиоз, деформация позвоночника и грудной клетки

- 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дополнительные методы исследования заболевания органов дыхания являются неотъемлемой частью полноценного обследования больного с патологией органов

- 31. Скачать презентацию

Мидың созылмалы ишемиясы. Транзиторлық ишемиялық шабуыл

Мидың созылмалы ишемиясы. Транзиторлық ишемиялық шабуыл Почему онкологический пациент худеет

Почему онкологический пациент худеет Материалы для служения в БУ. Анонимные Наркоманы

Материалы для служения в БУ. Анонимные Наркоманы Лучевые поражения животных

Лучевые поражения животных Торакоскопические, артроскопические и внутрипросветные эндоскопические вмешательства

Торакоскопические, артроскопические и внутрипросветные эндоскопические вмешательства Туберкулез. Классические симптомы туберкулёза

Туберкулез. Классические симптомы туберкулёза Наблюдение и уход за больными холерой

Наблюдение и уход за больными холерой Расстройства привычек и влечений

Расстройства привычек и влечений Особенности сестринской деятельности при желчнокаменной болезни

Особенности сестринской деятельности при желчнокаменной болезни Наследственные энзимопатии

Наследственные энзимопатии Тривалість та варіабельність інтервалу QT як фактор виникнення шлуночкових аритмій при перенесенні інфаркта міокарда

Тривалість та варіабельність інтервалу QT як фактор виникнення шлуночкових аритмій при перенесенні інфаркта міокарда Группы лимфоузлов у ребёнка

Группы лимфоузлов у ребёнка Оценка функционального состояния организма

Оценка функционального состояния организма Бычий цепень

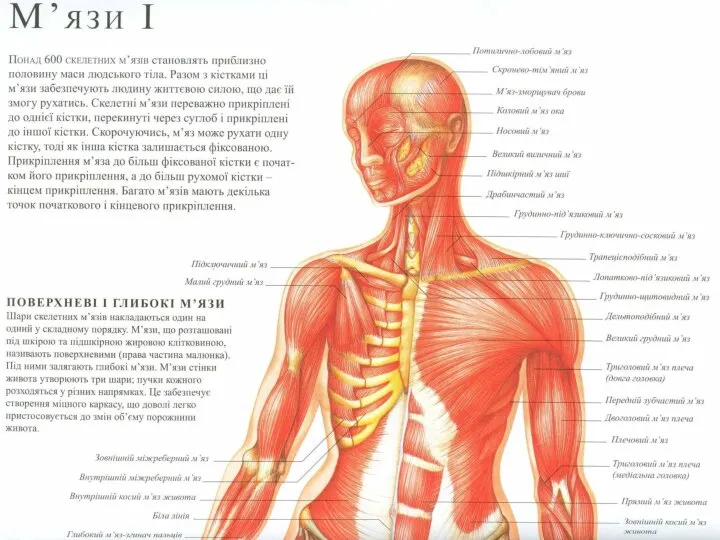

Бычий цепень М'язи. Форма м'язів

М'язи. Форма м'язів Предстерилизационная очистка медицинских инструментов. Стерилизация

Предстерилизационная очистка медицинских инструментов. Стерилизация Тыныс жетіспеушілігінің емі

Тыныс жетіспеушілігінің емі Межрегиональная общественная организация поддержки пациентов c воспалительным заболеванием кишечника Доверие

Межрегиональная общественная организация поддержки пациентов c воспалительным заболеванием кишечника Доверие Лейкодистрофия

Лейкодистрофия Силикоз

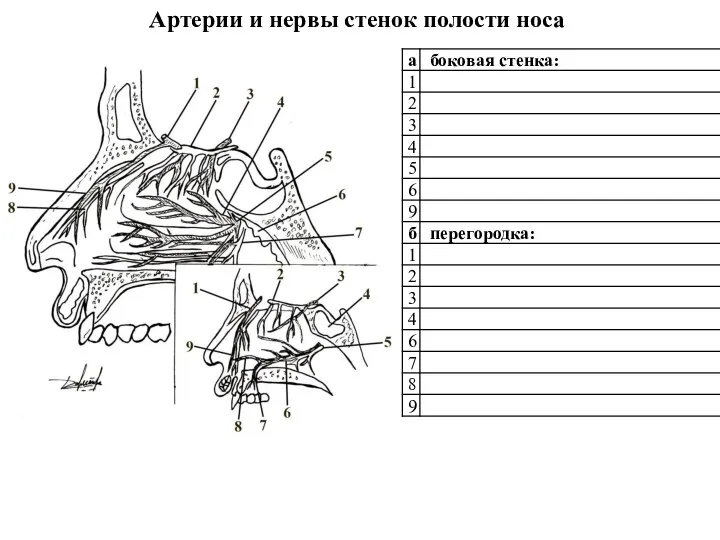

Силикоз Артерии и нервы стенок полости носа

Артерии и нервы стенок полости носа Логопедическая работа при ринолалии

Логопедическая работа при ринолалии Фазово-контрастная микроскопия

Фазово-контрастная микроскопия Метоболомика в акушерстве и гинекологии

Метоболомика в акушерстве и гинекологии Свертывание крови. Группы крови

Свертывание крови. Группы крови Дыхательная недостаточность

Дыхательная недостаточность Ветеринарные Препараты

Ветеринарные Препараты Лептоспироз. Характеристика возбудителя

Лептоспироз. Характеристика возбудителя