Содержание

- 2. Всегда нужно помнить, что правильный уход важнее самого лечения.

- 3. Сестринский процесс - это метод последовательного систематического осуществления медицинской сестрой профессионального ухода. В сестринском процессе выделяют

- 4. - профессиональная компетентность медицинской сестры, навыки наблюдения, общения, анализа и интерпретации полученных данных; - конфиденциальность; -

- 5. Сестринский уход при гемолитической болезни новорожденных. Гемолитическая болезнь новорожденного (ГБН) –это заболевание, обусловленное гемолизом эритроцитов, вследствие

- 6. Этиология: Причиной развития ГБН является несовместимость крови матери и плода по эритроцитарным антигенам, резус-фактору (92% всех

- 7. Механизм патологического процесса: При рождении первого ребенка происходит сенсибилизация матери, вследствие проникновения резус-положительных эритроцитов плода в

- 8. Клиническая картина. Различают три основных клинических формы ГБН: 1. Анемическая форма (легкая) ~10% случаев. 2. Желтушная

- 9. Клинические проявления анемической формы ГБН: · Ребенок рождается в срок со средними весоростовыми показателями, общее состояние

- 10. Клинические проявления желтушной формы ГБН: Желтуха быстро нарастает сразу после рождения ребенка (иногда он рождается с

- 11. По мере нарастания билирубиновой интоксикации развивается грозное осложнение ГБН – поражение ЦНС («ядерная» желтуха): · Состояние

- 12. Клинические проявления отечной формы ГБН: · Состояние ребенка при рождении крайне тяжелое, сразу после рождения развивается

- 13. Методы диагностики: 1. Антенатальный период: · Определение титра резус-антител в крови беременной женщины в динамике. ·

- 14. Прогноз. Даже легкие формы ГБН, возникшие вследствие иммунологического конфликта, в дальнейшем могут быть причинами развития у

- 15. Основные принципы лечения ГБН: 1. Неотложные мероприятия в родильном зале при развитии тяжелой степени ГБН: ·

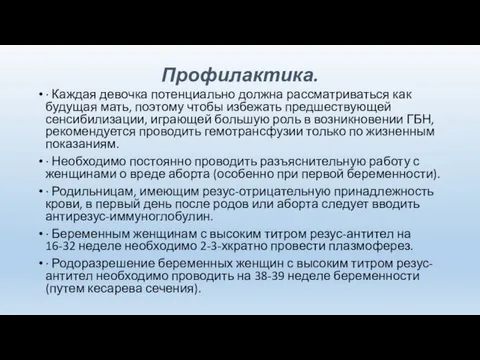

- 16. Профилактика. · Каждая девочка потенциально должна рассматриваться как будущая мать, поэтому чтобы избежать предшествующей сенсибилизации, играющей

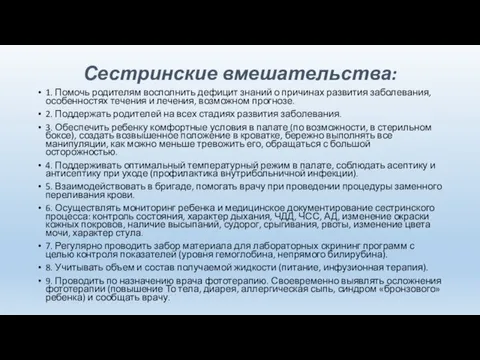

- 17. Сестринские вмешательства: 1. Помочь родителям восполнить дефицит знаний о причинах развития заболевания, особенностях течения и лечения,

- 18. 10. Обеспечить ребенка полноценным питанием в соответствии с его состоянием, желтухой, уровнем билирубина в крови. Ритм

- 20. Скачать презентацию

Лекарственные поражения органов и систем

Лекарственные поражения органов и систем Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания у детей (часть 1)

Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания у детей (часть 1) Эджуайс техника

Эджуайс техника Кишечный иерсиниоз

Кишечный иерсиниоз Комплексное лучевое исследование органов желудочно-кишечного тракта (практикум)

Комплексное лучевое исследование органов желудочно-кишечного тракта (практикум) Антисептики

Антисептики Патоморфологическая характеристика пищевода Баррета

Патоморфологическая характеристика пищевода Баррета Заслуги Флоренс Найтингейл в сестринском деле

Заслуги Флоренс Найтингейл в сестринском деле Развитие сердца, артерий и пороки их развития. Лекция 12

Развитие сердца, артерий и пороки их развития. Лекция 12 Шовный материал применяемый в хирургии

Шовный материал применяемый в хирургии Лимфатико-гипопластический диатез

Лимфатико-гипопластический диатез Периферическая нервная система человека. Формирование сплетений

Периферическая нервная система человека. Формирование сплетений Бронхиальная астма

Бронхиальная астма Хроническая обструктивная болезнь легких

Хроническая обструктивная болезнь легких Стенокардия Принцметала

Стенокардия Принцметала Отравления, помощь

Отравления, помощь Рентгенодиагностика

Рентгенодиагностика Физические приборы в медицине

Физические приборы в медицине Внутренняя среда. Кровь

Внутренняя среда. Кровь Псевдотуберкулез

Псевдотуберкулез Бала дамуындағы жас ерекшеліктердің көрсеткіштері

Бала дамуындағы жас ерекшеліктердің көрсеткіштері Респираторные вирусы и энтеровирусы

Респираторные вирусы и энтеровирусы Хронический панкреатит

Хронический панкреатит Правила наложения жгута-закрутки

Правила наложения жгута-закрутки Полипы желудка

Полипы желудка Инфекционно-воспалительные заболевания кожи

Инфекционно-воспалительные заболевания кожи Лечение коронавирусной инфекции у пациентов

Лечение коронавирусной инфекции у пациентов Статические и динамические дыхательные упражнения. Применение их в ЛФК

Статические и динамические дыхательные упражнения. Применение их в ЛФК